金石书画展第三期导读(上)

2018-06-19桑椹

□ 桑椹

碑帖

海日楼是清末民初著名学者、书家沈曾植(1850~1922年)的收藏之所。与沈曾植近世以来声名日隆的学问、书法相比,海日楼的收藏却鲜为人所知。

沈曾植无子,曾从五弟沈曾樾过继一子,名颎,字慈护。1955、1957年,沈颎(1898~1963年)先后两次向浙江省博物馆捐赠书画碑帖、图籍手稿等文物,共计1100余种(包括部分沈慈护个人收藏),其中碑帖370余件。本期碑帖部分推出的“海日楼旧藏碑帖”专题,选刊了浙江省博物馆藏拓本52种,上海图书馆藏拓本5种,嘉兴博物馆藏拓本1种,共计58种。

沈曾植(1850~1922年)

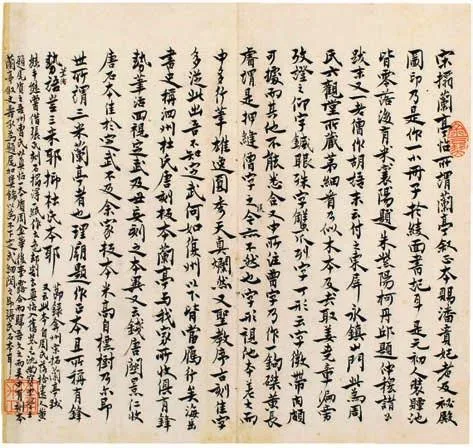

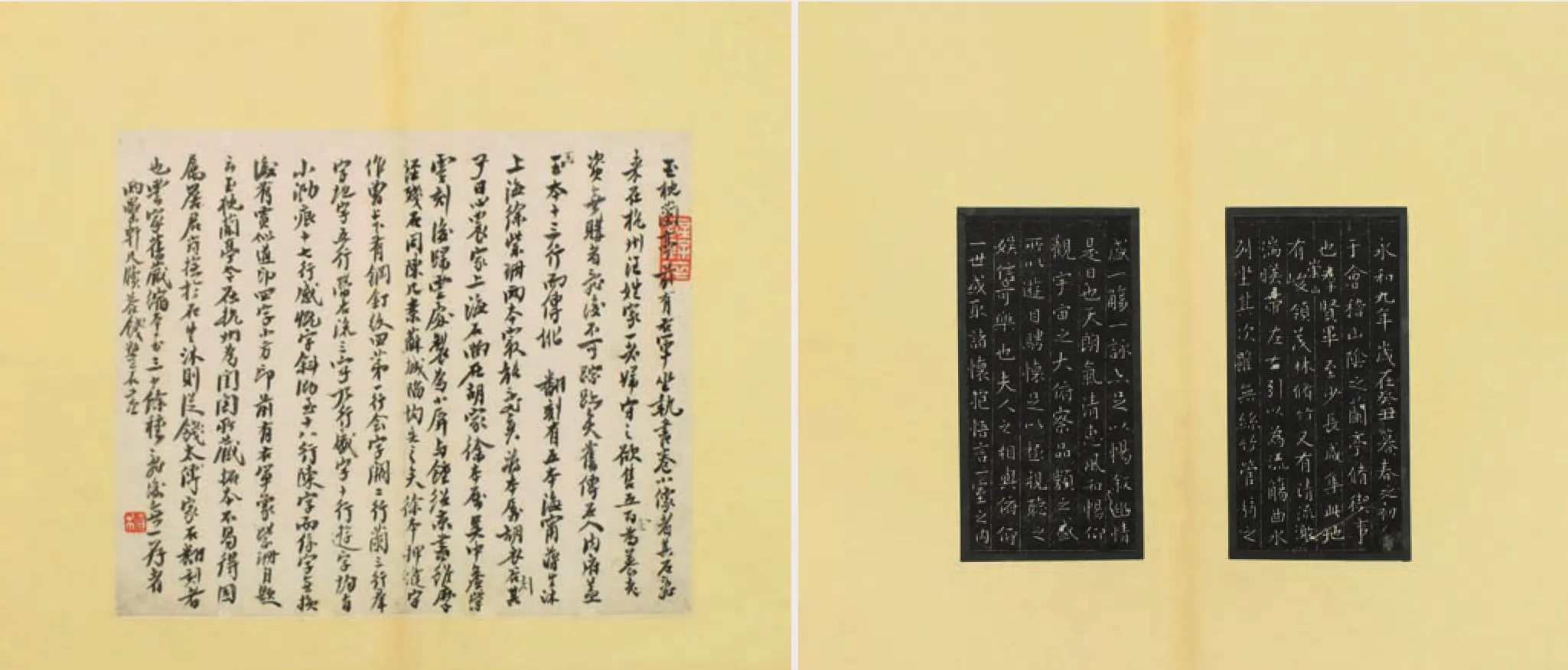

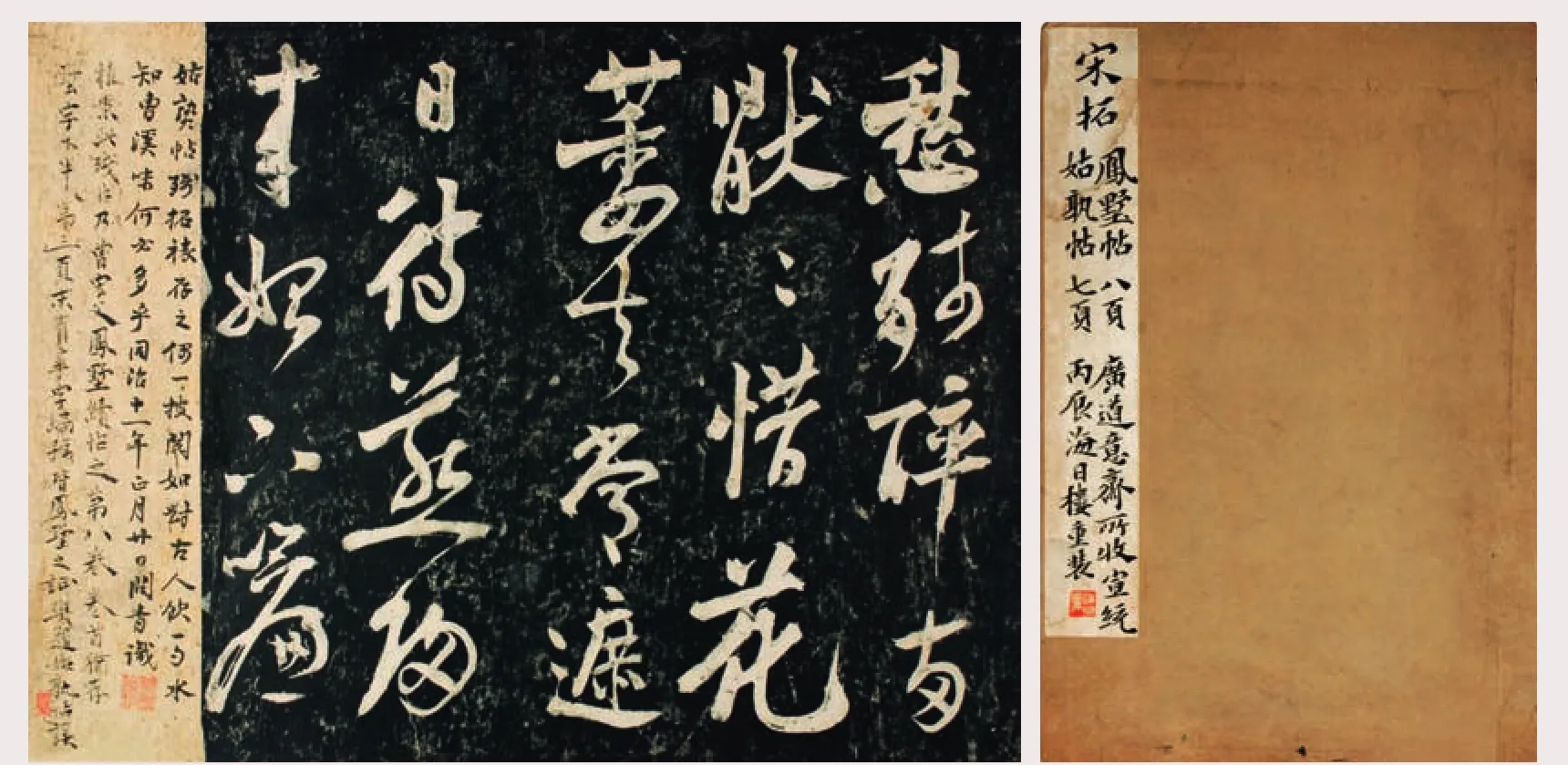

在浙博藏品中,南宋拓《姑孰残帖》册列为一级文物,并已被收入第一批“国家珍贵古籍名录”。①《姑孰帖》刻于南宋淳熙年间,全帖未见著录,海日楼旧藏是册,凡十五开,包括陆游、苏轼、苏舜钦三家作品,有樊彬、沈曾植、缪荃孙、沙孟海、朱家济等题跋。咸丰年间,由樊彬在京城厂肆中购得,樊氏题识中定为《姑孰帖》,民国初年归沈曾植,封面有沈氏题签:“宋拓《凤墅帖》八页、《姑孰帖》七页,广道意斋所收,宣统丙辰(即民国五年,1916年)海日楼重装。”樊彬所题《姑孰帖》其实不误,沈曾植在重加装裱时,拓本顺序上出现了不少颠倒错乱之处,从而导致其误判一帖为二帖。对于沈氏的错误,沙孟海先生在册后的题跋中已作了更正,近年陈奕伟也有专文予以辨析。②

海日楼旧藏大盂鼎铭文拓本轴 (潘祖荫赠本)浙江省博物馆藏

海日楼旧藏《洛神赋十三行三种》拓本合册浙江省博物馆藏

此外,如上海图书馆藏《黄庭经》(心太平本,沈树墉、沈曾植递藏,首开有沈曾植绘《心太平庵图》)、《十七帖》(玉泓馆本),浙江省博物馆藏清初拓《东汉嵩山三阙铭》(10张,附有沙孟海题跋一纸,考证为雍乾间董金瓯拓本)③、初拓隋《宁贙碑》、明拓唐《圭峰定慧禅师碑》等,从版本角度看,也均可列入善本之列。

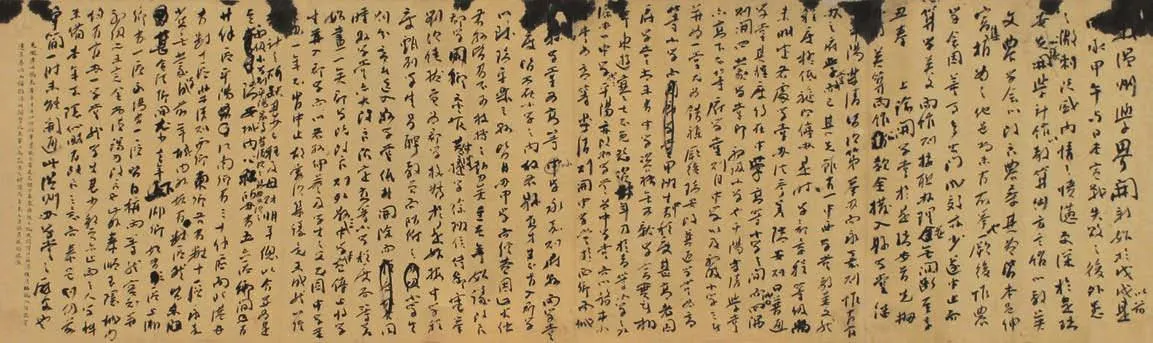

需要指出的是,沈曾植收藏的一些重要碑帖,如赵魏旧藏隋《梁州使君陈茂碑》④、清初拓《刁遵墓志》⑤、明初拓《灵飞经》等,今皆不知下落。由于种种原因,沈曾植去世后,海日楼藏品已有陆续散出。如上海图书馆藏黄庭经(心太平本),原系沈曾植旧藏,古锦面板上有沈颎题签:“宋拓心太平《黄庭经》,海日楼旧藏,沈颎题赠子芬仁兄清赏。”可知即为沈颎赠给友人之物。抗战期间,沈颎曾将海日楼旧藏书籍以20万的价格售出,碑帖恐也不在少数。沈曾植生前对嗣子沈颎,抱有很高的家学传承的期待。如光绪三十二年(1906年)端阳前一日,他让年仅8岁的沈颎学着装裱硃拓《快雪堂兰亭十三跋》,并在册后题跋中写道:“他日传守金石,此其发轫之始也。”⑥民国六年(1917年)年四月,沈颎19岁生日时,又赠予他宋拓《阁帖》一部作为礼物。所以,沈颎后来追悔莫及,深感有负于先父的期望。浙博所藏《洛神赋十三行》拓本册,前有沈颎的一则题记:“此本为海日楼故物,失而复得,为丁亥春日可喜之事。垂暮之年,惟日夜祷祝,凡我失去诸物倘能一一归来,是所深望,否则死有憾焉。”他晚号“悔居士”,心绪亦可窥一斑。

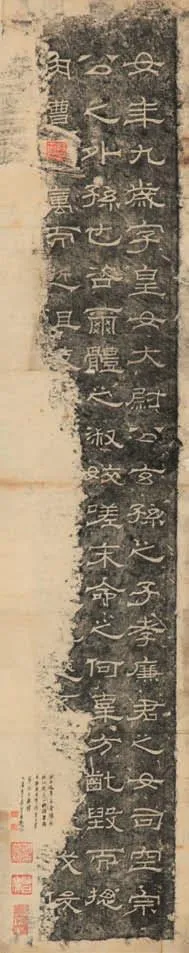

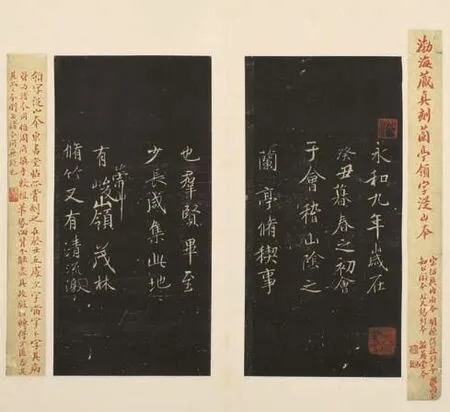

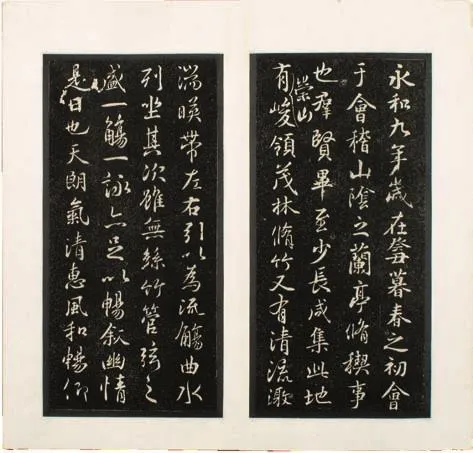

在海日楼旧藏碑帖中,各种不同版本的《兰亭序》数量不少,成为一个颇具特色的专题系列。清中期碑学兴起后,李文田等人虽对《兰亭》的真伪一度产生质疑,但并未动摇其作为经典法帖的地位,故依旧受到文人学者的景仰和师法,即便如翁方纲、桂馥、何绍基、吴云等碑派名家,也都十分热衷于收集《兰亭序》的各种不同刻本、摹本,品骘考鉴,以为雅事。沈曾植对王羲之的书法十分推崇,曾以佛家中的慧能喻王羲之,视《兰亭》乃“人间第一等鸿宝”。浙博藏海日楼碑帖中,《兰亭序》拓本有40余种之多,本期选刊了15种(包括上海图书馆藏《宋拓秘阁本兰亭》一种,仲威定为“鼎帖本之断后初拓本”)。这些拓本上多有沈曾植批校题跋,内容或评其书法优劣,或考其版本源流,或校其笔画差异,有的还是借来善本校勘后所记。如他在《宋拓秘阁本兰亭》(上海图书馆藏)题跋中言及,曾在厂肆见到朱彝尊旧藏《宋拓兰亭》一册,“借置斋中十余日”,与自己所藏的“秘阁本”,以及宋游似藏“宣城本”等并几同观,终以价昂,不可得而罢,而“不能不时时来往于胸中”,足见对于《兰亭》的痴迷与喜爱。

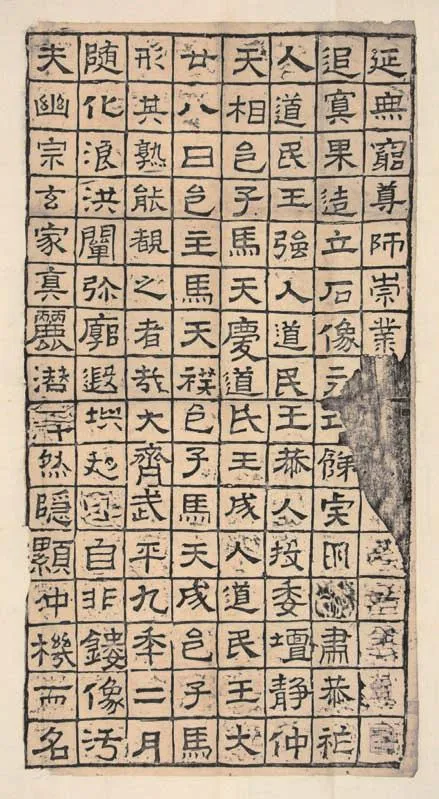

海日楼旧藏北齐武平九年马天祥造像拓本(翻刻本)浙江省博物馆藏

海日楼旧藏曹魏皇女墓记残石拓本(罗振玉赠本)浙江省博物馆藏

海日楼旧藏北魏刁遵墓志拓本册(彝字未泐本)浙江省博物馆藏

海日楼旧藏兰亭序拓本册(渤海藏真本)浙江省博物馆藏

海日楼旧藏兰亭序拓本册(潘贵妃本)浙江省博物馆藏

毋庸讳言,与同时代的一些碑帖收藏大家相比,海日楼藏碑帖并无太多令人惊羡之本,以版本一般者居多,这也符合沈曾植当年的经济状况与收藏经历。他早年丧父,18岁时,因家境贫寒,曾以祖传初拓《灵飞经》送当铺得三十钱买米,那种极难割舍的心境,晚年仍记忆犹新,不时提及。31岁时中进士,但官职不显,薪俸微薄,居京期间,虽是琉璃厂的常客,属于缪荃孙眼中“日来厂者”之列,⑦不过,与盛昱、王懿荣、潘祖荫等出手阔绰的大藏家相比,财力明显不支,往往只能“以贱值购置以供研索”。光绪十三年(1887年),他从厂肆澄清阁杜生处购得《明拓礼器碑》,作跋自嘲道:“生所得善本,价昂者归廉生(王懿荣),价廉归余,知余贫,无巨力也。”⑧所以,他的收藏定位,主要还是集中在价格相对低廉的明清刻帖,以及晚近出土北朝隋唐石刻拓本上。如光绪元年,致信五弟沈曾桐,叮嘱代购魏碑。光绪十五年,在厂肆购得唐《南诏德化碑》拓片,据以研究南诏史事。他还常将所藏拓本赠送给李慈铭、袁昶、叶昌炽、内藤湖南等金石友朋,如李慈铭《越缦堂日记》中,就有不少沈曾植出示、馈赠《北齐标异乡义慈惠石柱》《隋行军长使刘珍墓志》《隋正解寺碑》《邯郸县令蔡君妻张夫人墓志》《高㕡造寺颂》等新出碑志拓本的记录。又如光绪十五年,寄赠叶昌炽广东《阳山大云洞题名》拓本数十种;光绪二十九年,赠日本学者内藤湖南《吐蕃会盟碑》《西夏感通塔碑》拓本等。⑨

海日楼旧藏东魏高湛墓志拓本册浙江省博物馆藏

当然,沈曾植本人获赠的拓本也不在少数,本卷收录的海日楼藏拓中,即有多种出自友人所赠,藉此也可窥当年海日楼“朋友圈”之一斑。

同光年间的北京金石藏家,公认以潘祖荫为翘楚。沈曾植与其交往密切,曾与汪鸣銮、江标、王懿荣等,襄助潘氏编校《通鉴辑览》,并多次赴潘祖荫招宴。本卷收录的大盂鼎铭文拓本轴,即为光绪十六年(1890年)在潘祖荫滂喜斋中宴毕后获赠之物。

大盂鼎是潘氏青铜器收藏中的第一重器,道光初年出土于陕西郿县,同治十二年(1873年),左宗棠以重金购得后转赠潘祖荫。据叶昌炽所述,此鼎归潘后,拓本颇不易得,“尚书秘之甚,非至契不能得”。⑩海日楼藏拓本上钤有“沈曾植印”“寐翁”“沈慈护读碑记”“鸳湖文献世家”诸印,上方有陈锡均题耑,下方有己卯秋日(1939年),陈氏遵沈慈护之嘱,抄录的二则沈曾植旧跋:

光绪庚寅,潘文勤公招饮于滂喜斋,座客二十余人,顺德侍郎居首座,讌罢,各赠盂鼎拓本一纸、毛公鼎一纸,华胥梦在,对此怃然,寐叟记。

盂鼎结字波峭方折处,极有似殷墟文字者,语近《酒诰》,“妹辰”近“妹土”,南公所,正其畿内殷民欤?

此二跋皆未见于钱仲联所辑《海日楼题跋》中。

由于好的拓工难寻等原因,归潘祖荫后的拓本往往拙劣不堪,常遭友人诟病,以致陈介祺在光绪四年初写给吴大澂的信中,还叮嘱他亲自去拓大盂鼎。此本墨色水浸明显,字迹模糊不清,颇符合文献记载潘氏早期拓本的特征。铭文倒数第三行“十又三白”,三字最上面的一笔尚未剔出,俗称“二白本”。张长寿、闻广曾将大盂鼎铭文拓本先后分为三期,第一期是归潘氏之前的拓本,为“二白本”;第二期是归潘氏之后的“三白本”,“最合理的解释可能是潘氏获鼎后重新剔除锈斑,把三字最上面的一笔剔出,而潘拓的字迹较前清晰亦可为证”;第三期则为1951年归上海博物馆以后的拓本。上海博物馆唐友波则提出了不同看法。他根据顾廷龙《吴愙斋先生年谱》中吴大澂光绪初年行踪推测,很可能是在光绪四年(1878年)年底前后,吴氏回京期间入潘府剔锈后精拓,才促使了“二白”向“三白”的蜕变。

海日楼旧藏兰亭序拓本册(玉枕本)浙江省博物馆藏

但海日楼藏此本的获赠时间是在光绪十六年(1890年),比唐说晚了将近12年,却仍为典型的“二白本”,这又当作如何解释呢?故这一拓本的发现,对于进一步探讨大盂鼎铭文拓本的版本分期问题,颇具学术参考价值。

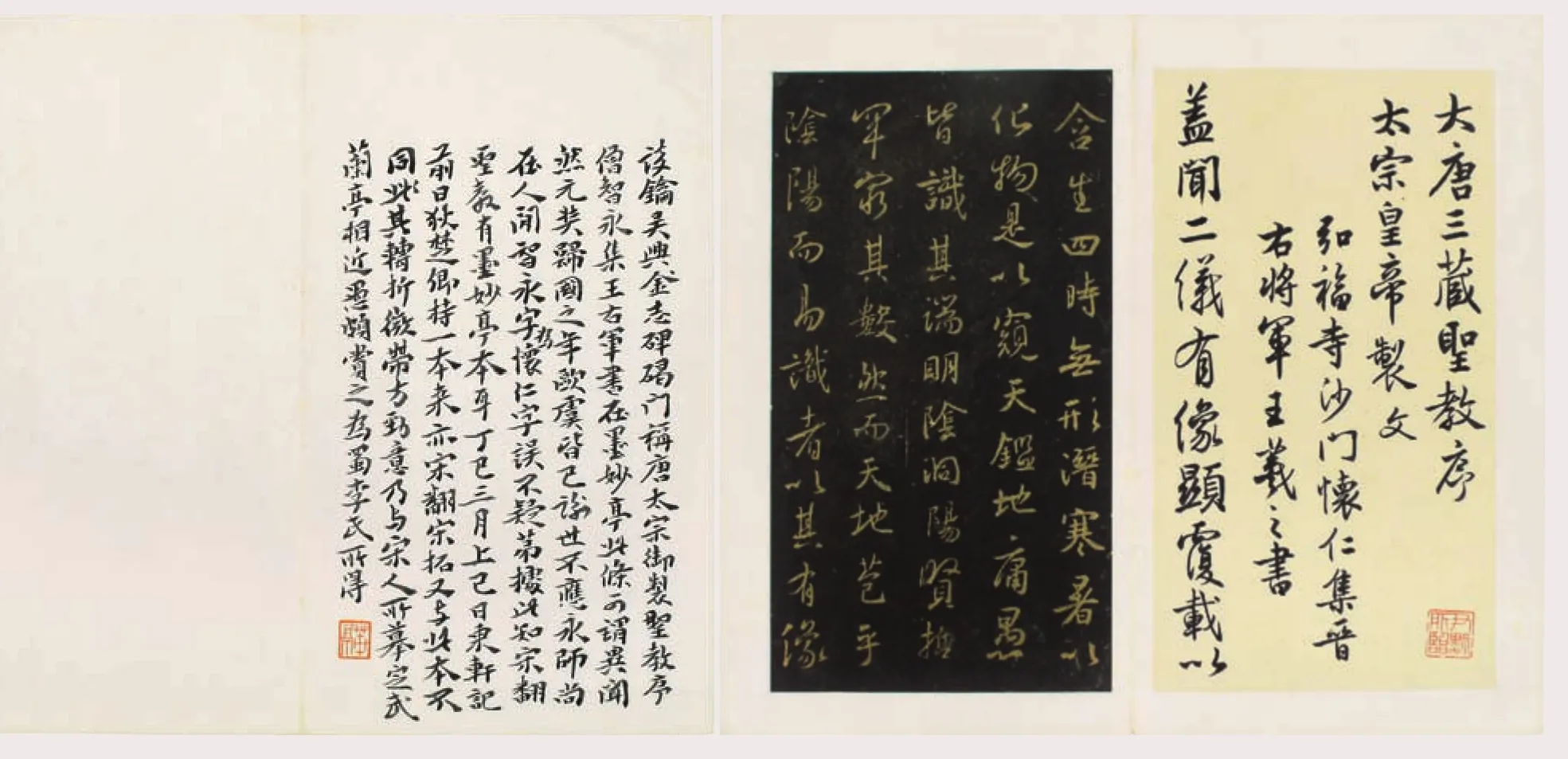

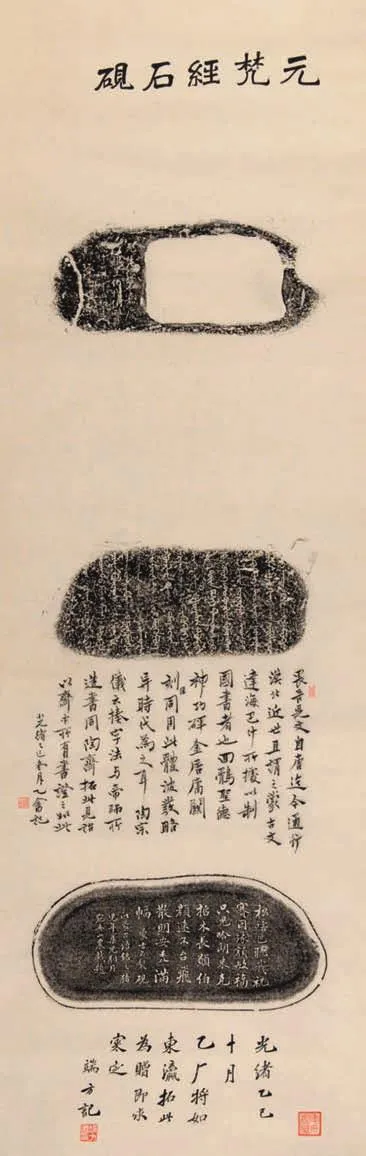

元梵经石砚拓本轴是端方赠本,有沈曾植、端方题跋,沈跋见于《海日楼题跋》卷三,端跋作于光绪三十一年(1905年)十月。是年,端方作为五大臣之一,奉命出使西方考察宪政,原定八月份从北京出发,但在北京正阳门火车站出发时,遭到革命党人炸弹袭击,延迟到十一月才从上海坐船成行。此拓本馈赠时间,即在端方从上海临行前夕。端跋中提到“乙盦将如东瀛”,指次年八月,沈曾植接署安徽提学使后赴日本考察学务一事。砚面刻有回文,沈精通蒙元史,长于西北史地研究,对回文、突厥文字的释读深有造诣,曾因为俄国使臣考释和林三碑,而享誉中外。端方以此砚拓本相赠,显然也是考虑到了沈氏的学术专长。

此外,本次展出还收录有罗振玉所赠拓本二种:曹魏皇女墓记残石、北魏张安姬墓志,均有罗氏题跋;东汉孔彪碑、北魏刁遵墓志拓本册,前后有陶濬宣题签或观款。宋黄庭坚、欧阳修三游洞题名拓本横幅,系黄绍箕赠本,有黄氏长跋。晋桓仪长子墓砖拓片轴,此砖光绪三十二年(1906年)南昌出土,由时任江西巡抚的吴重熹(吴式芬之子)手拓见赠,有沈曾植题跋二行,皆可谓当时海日楼金石交谊之见证。

作为沈曾植早年的金石至交,袁昶对沈氏的学识与鉴赏眼力,颇为服膺,视之为“今之杨南仲(北宋金石名家)”,又戏谓之为金石、古书中之“包打探”(密探或线人之谓)。但智者千虑,也难免一失,况且沈氏所鉴,其实失误不在少数。除了上文提及的误判《姑孰帖》一帖为二帖外,上海图书馆藏海日楼旧藏《旧拓急就章》册,沈氏题跋中定之为《玉烟堂》祖石本,实乃出自帖估之作伪。又如浙江省博物馆藏《十三行》拓本三种册,沈氏谓之白玉本,并不吝“劲直”“虚和”等词美誉之,事实上,不过是三种水平各异的翻刻本合册而已。据《袁昶日记》所载,有一次,沈曾植与袁昶、黄绍箕一同鉴别新出土的《苏孝慈墓志》:“子培谛审以为刻浅笔平,舆隋唐碑版石深刻、画势陗劲、中含箭锋者大异,决为赝作。”显然也属于过疑之论。董文灿曾批评李文田有所谓“名士赏鉴”的习气,寐叟之学问,时人推崇备至,极负盛誉,但对于碑帖鉴定一门,恐也难逃此种嫌疑。

海日楼旧藏元梵经石砚拓本轴(端方赠本)浙江省博物馆藏

南宋拓《姑孰残帖》浙江省博物馆藏

在浙江省博物馆藏海日楼旧藏碑帖中,还不乏翻刻、伪刻之本。例如,有一种北齐武平九年马天祥造像整幅本,最早著录于乾隆年间吴玉搢所著《金石存》,原石不知下落,故拓本稀见。黄永年曾藏有一种话雨楼旧藏拓本,上有乾隆年间金农题记,据信为雍正、乾隆年间的原石拓本,并撰有专文,对此碑鉴定要点,辨析甚详。如“祥”字之“羊”旁未笔损泐,拓出来后似断似连,不甚清晰,重刻作伪者察之不审,错刻成两条尾巴。校之海日楼藏本,显然也系此类翻刻本无疑。不过,据缪荃孙日记所载,宣统二年(1910年)他曾在沈氏处见到过一种黄易拓本,并曾借观多日。浙博馆藏拓本上仅有沈曾植、沈慈护父子印鉴,并未见有任何黄易所拓的证据,可能并非同一本,海日楼所藏或另有别本,在此姑且只能存疑了。

在浙博藏海日楼碑帖中,有沈氏亲笔题跋的大约有70多种。戴家妙曾在其博士论文中,与民国影印本《寐叟题跋》和钱仲联编的《海日楼题跋》二书收录的碑帖题跋,做过比对,发现两书中失收或收录未全的多达40余种,并作了详细的辑佚与校勘,足资参考。

作为晚清书坛碑帖融合实践最为成功的代表性书家之一,沈氏“专用方笔,翻覆盘旋”(沙孟海语)的书法风格,对后世影响极大,今人研究论著甚多,毋庸赘叙。值得注意的是,相比典型沈氏书风而言,沈曾植碑帖题跋的书法风格,显然要“安静从容”许多(戴家妙语)。可见,对于近现代许多书法名家而言,创作与日常书写两类作品之间,是存在风格差异的,这确是一个很值得深入研究的课题。

书法

浙江并非金石文物出土大省,但无疑是清代以来传统金石学的重镇之一。《金石书画》两浙金石家书法专题展共收录了110位浙籍金石家(包括少数与浙江金石学关系密切的客籍人士)的书法作品,虽难称全备,如姚晏、何澂、张彦臣、张乃骥等几位金石家的墨迹,一时皆未能找到,只能暂付阙如,不过总体来讲,也称的上是“蔚为大观”了。本期“两浙金石家书法专题”收入的60位金石家,以晚清民国时期为主,作品的内容与形式可谓多种多样。

顾燮光金佳石好楼影印《古刻萃珍》浙江省博物馆藏

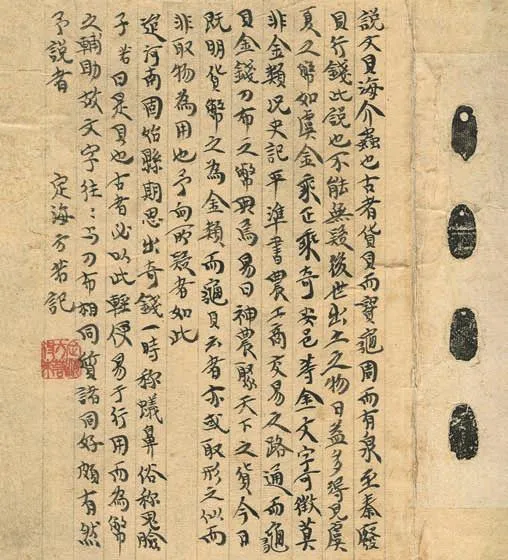

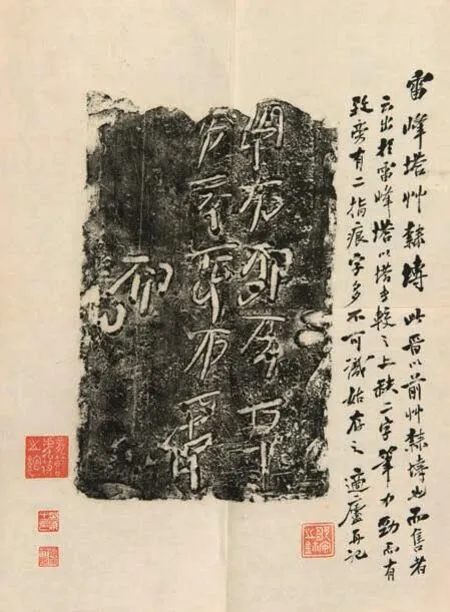

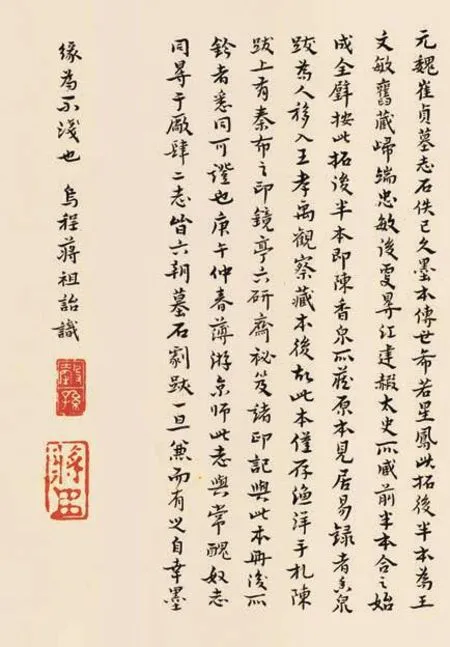

拓本上的题耑、题跋、考释、批注等,既是传统金石学研究的一种重要表现形式,也是金石家书法的独特题材类型。本卷收录了不少此类性质的书法作品,如韩泰华《唐大秦景教流行中国碑》刻跋、唐翰题明拓《房玄龄碑》跋、丁丙《三老讳字忌日刻石》拓本跋 、王存善明拓《多宝塔碑》批校、吴昌硕《吴越王银龙简》拓本题耑、邹寿祺盂鼎铭文拓片跋、雷峰塔草隶砖刻拓片跋、方若清初拓《尹宙碑》册及古泉拓本跋、朱文钧南宋拓《怀仁集王圣教序》跋、陈景陶宋拓《道因法师碑》跋、沙孟海延光四年砖跋、唐兰张效彬旧藏金文拓本考释、蒋祖诒《崔敬邕墓志铭》拓本册跋等。

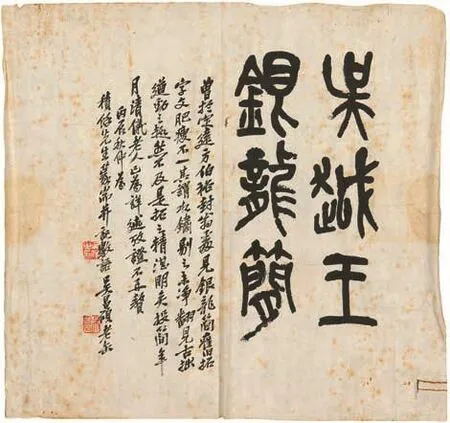

吴昌硕篆书吴越王银龙简拓本题耑浙江省博物馆藏

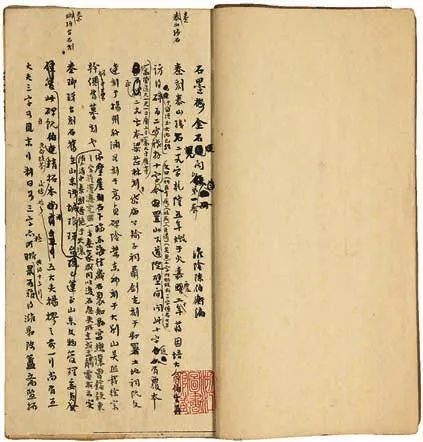

陈锡钧《石墨楼金石见闻录》稿本书影浙江图书馆藏

陈汉弟节临《刘懿墓志》扇面(赠邵裴子)浙江省博物馆藏

吴昌硕篆书吴越王银龙简拓本题耑,书于1916年,后有缶老跋云:“曾于定远方伯裕封翁处见银龙简旧拓,字文肥廋不一,其谓水锈剔之未净,翻见古拙遒劲之趣,然不及是拓之精湛明矣。投简年月,清仪老人已为详述考证,不再赘。丙辰秋仲,为积余先生篆耑并记数语,吴昌硕老缶。”徐乃昌(积余)所藏原拓本及跋中提到的方濬益(伯裕)旧藏本,今均已不知下落,仅存此尺余残笺,对之令人遐想。韩泰华《唐大秦景教流行中国碑》刻跋,虽非墨迹,但意义却十分特殊。此碑今藏西安碑林,是一通享誉世界的唐代基督教碑刻。咸丰九年(1859年),时官陕西潼关道的杭州籍金石家韩泰华(小亭)重建碑亭以护之,同时又在碑侧刻了三行观款:

后一千七十九年咸丰己未,武林韩泰华来观,幸字画完整,重造碑亭覆焉,惜故友吴子苾方伯不及同游也,为怅然久之。

韩氏的刻款字大且深,使得碑侧原存的许多古叙利亚文题名,不可复辨,岑仲勉曾怒不可遏,斥之为“功不抵罪”,足为后世金石家所鉴戒。

有些碑刻书法临作上的题跋材料,对于金石史研究,也颇资参考。东魏刘懿墓志,原石嘉道间山西忻县出土,曾归忻州焦氏,又归太谷温氏,今藏山西省博物馆。因曾长期秘藏私家,故拓本少见,且多有翻刻。叶昌炽在光绪六年(1886年)的日记里曾记载:“又云新得《刘懿墓志》原石一纸,据鬻碑者云,此石在某省一老妪家,有女相攸赘碑匠某某,搨敷百本,并席卷其囊逸去,由是妪衔若辈刺骨,无论何人均不许到家搨碑,而世间所有皆翻本矣。”以至赵万里编《汉魏南北朝墓志集释》时,还一度误以为“碑与志并佚”。民国七年(1918年),陈汉弟经邵裴子帮忙,始得一真本,特节临志文一段,书为扇面相赠,以表答谢。临作后面的题跋中有“辗转商让,经年始得,为之狂喜”诸语,从另一个侧面,也反映出当时此志原石拓本获取之不易。

历期《金石书画》展览及图录的作品挑选上,一般都会优先考虑那些名家之间的馈赠之作,因为这类作品中所包含的史料信息往往较为丰富,可由此生发的话题也较多。如本期中的黄宾虹赠余绍宋金文“清名甫里怀皮陆,游迹西湖见白苏”七言对联,书于1929年秋,也即两人初识之年。据《余绍宋日记》记载,是年八月五日,两人订交于沪上叶恭绰的宴席间,余氏在日记中,对相识前后经过有逐日记录:

方若古泉拓本题跋私人藏

邹寿祺雷峰塔草隶砖刻拓片跋浙江省博物馆藏

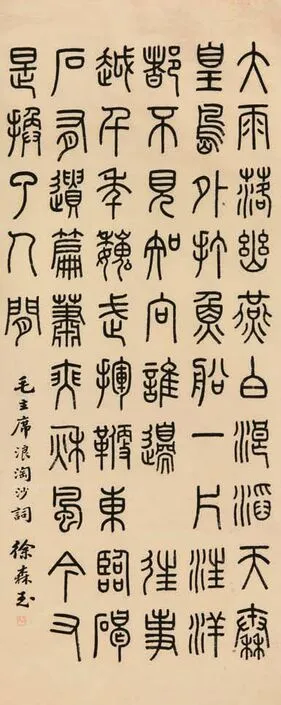

徐森玉篆书毛泽东《浪淘沙》词轴德清县博物馆藏

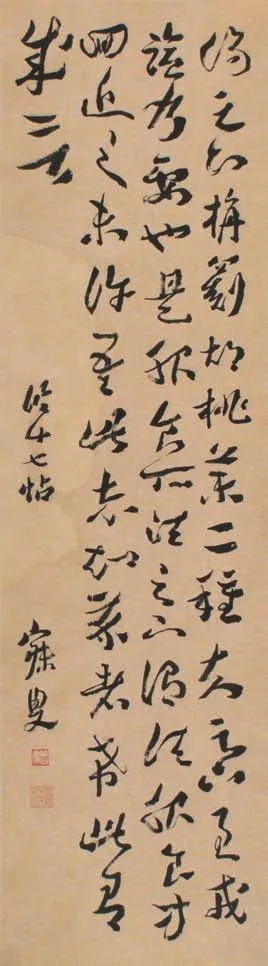

沈曾植临《十七帖》轴浙江省博物馆藏

八月五日,夜应叶誉虎(叶恭绰)之招,赴觉林吃素菜,始识黄宾虹、邓秋枚,十时许返茀寓。

八月七日,夜,黄宾虹招饮陶乐春,宾虹新识,气味甚好……

八月八日,九时许,访晦闻,遂同秋湄往访黄宾虹。宾虹出所藏画件见示,颇多精品……惜为时甚促,不及细览。

八月九日,余绍宋返杭,九月初,黄宾虹即从沪上寄赠篆联与扇面各一,并附函告之在续编《美术丛书》第四集,征求文献。在余绍宋九月六日的日记中,提到了这件作品:

宾虹寄扇叶、楹帖来,并函问晦闻事,又云欲续编《美术丛书》,征求材料,当告以前三集体例非宜,必须改正,录提要一篇寄去。

日记后面,还完整抄录了这幅对联的内容。此联应是宾老赠给越园的首件书法作品,故弥足珍贵。

黄宾虹金文七言对联(赠余绍宋)浙江省博物馆藏

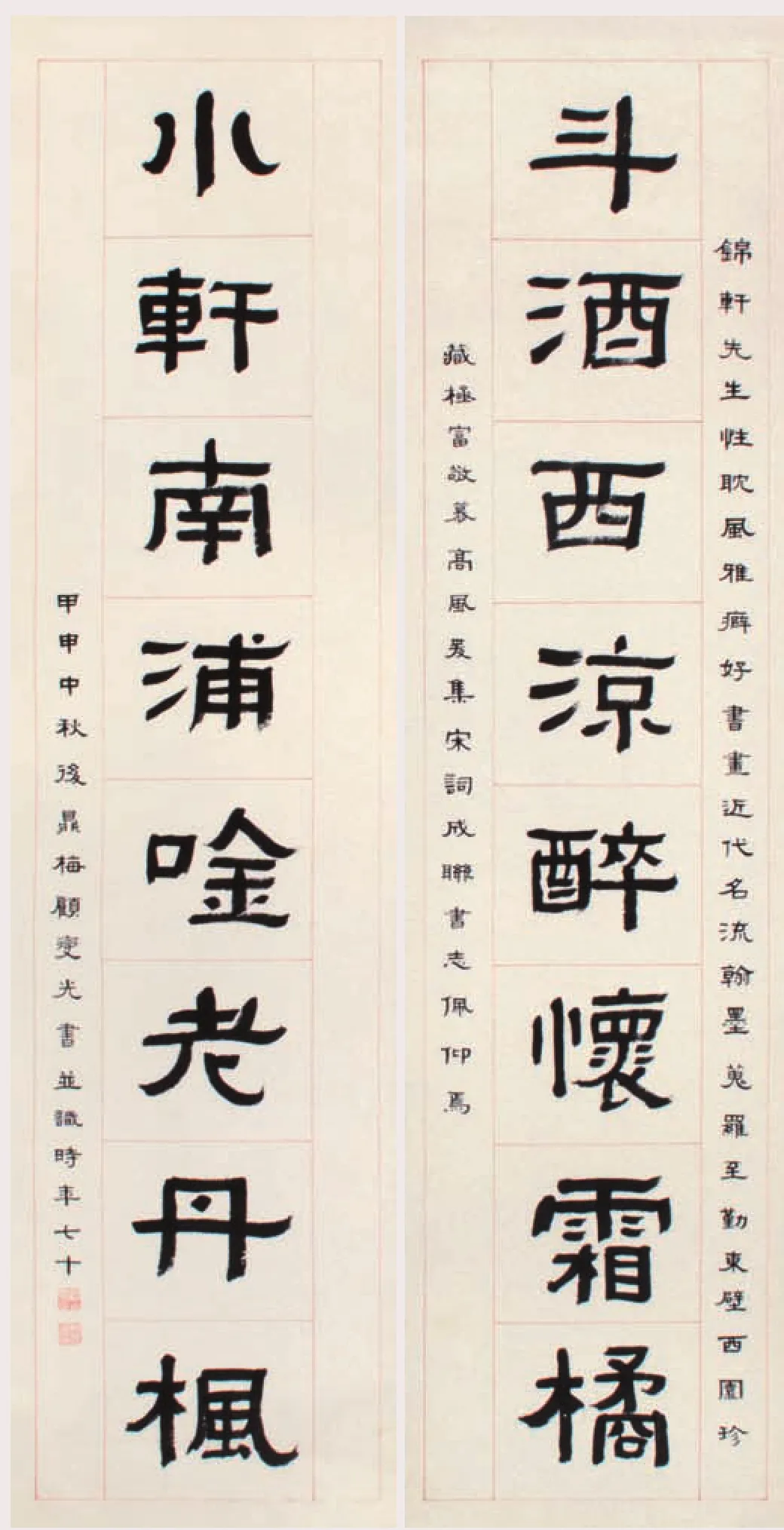

顾燮光隶书集宋词八言对联浙江省博物馆藏

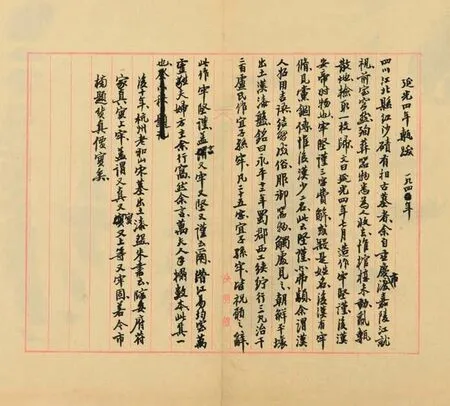

本卷还收录了若干种带有文献性质的名家手稿。如浙江省博物馆藏孙诒让《温州办学记》、苏州博物馆藏王国维跋孙德谦《汉书艺文志举例》、浙江图书馆藏陈锡钧《石墨楼金石见闻录》稿本等。尤其是陈锡钧的《石墨楼金石见闻录》,系首次公开展出并刊发部分书影。

陈锡钧(1880~1961年),字伯衡,号汉华,江苏淮阴人,长年客居杭州,室名“石墨楼”。历任浙江省立西湖博物馆专门委员、浙江通志馆编纂、浙江省文物管理委员会常务委员、浙江省文史馆馆员等职,也是西泠印社的早期社员之一。生平嗜古成癖,所藏碑帖甚富,且精鉴定,有“碑帖大王”之美誉。抗战前余绍宋主编的《东南日报》副刊《金石书画》上,曾连续刊载有陈锡钧收藏拓本数十种之多,其中不乏宋拓《西狭颂》、陆恭旧藏《开皇兰亭真本》等珍贵善本。石墨楼藏拓,上世纪60年代,已先后捐赠给了浙江省文史研究馆、浙江图书馆,浙江省文管会(后并入浙江省博物馆)等单位,共计有万余种之多。陈锡钧著述甚夥,惜多未付梓,今藏浙江图书馆的《石墨楼金石见闻录》手稿七册(另附未全目录一册),约二三十万字,详考先秦以来金石碑刻千余种,具有较高的学术文献价值。值得一提的是,沈曾植去世后,沈颎曾把家藏碑帖交陈锡钧协助整理,故本卷收录的海日楼旧藏碑帖拓本上,有不少陈锡钧的题耑或题跋,应是遵沈慈护之嘱所题。

一部完整金石学史的构成,离不开器物(拓本)、人物、著作,这三个基本要素,而有关金石学家的个案研究,无疑是其中不可或缺的重要组成部分。相比近年来研究颇多,论著、展览叠现的黄易、陈介祺、吴大澂、赵之谦、罗振玉等大家而言,本卷收录有对联作品的顾燮光,却是一位几近被遗忘的重要金石学人物。

顾燮光(1875~1949年),字鼎梅,号崇堪,斋号梦碧簃、非儒非侠斋、金佳石好楼、遯世无闷楼等,浙江会稽(今绍兴)人。顾氏可谓自黄易之后,浙籍金石家中访碑第一人。其生平经历颇具传奇色彩,叶昌炽称他“合徐霞客、陈簠斋为一人”。早年云游四方,时山阴范寿铭官河北,曾延其编纂《河朔金石志》,客居北方八年,访碑拓碑,足迹遍历关洛中州等地。范寿铭说他:“幞被裹粮,访碑独往,荒墟废刹,深菁断崖,足音跫然,万籁岑寂,攀扪摩挲,穷日后已。及其陈书兀坐,寝食都废,左椠右铅,手自校录,往往更漏既尽,一镫荧荧,犹达户外。”先后访得前人未著录之碑刻,自汉迄元,凡700多种,期间又在延津州学署访得久佚的《刘熊碑》残石,更是其访碑生涯中得意之笔。罗振玉在给他的信中感慨道:“刘熊碑阴竟访得数十字,其碑阳必尚可物色,此可喜之甚,然非得好古勤力如公者,固未由致也。”当时金石名家如缪荃孙、叶昌炽、罗振玉、吴士鉴、林钧、王献唐等都极推崇之,或托其代访碑志,或函索拓本,视为金石至交。所藏碑拓,以墓志为大宗,多达4000通,曾以“金佳石好楼”之名,选精品30种,印成《古刻萃珍》三辑。又善摄影,访碑过程中,均拍有实地照片,后由上海合众图书馆印成《河朔古迹图识》二卷。生平著作数十种,尤以《梦碧簃石言》影响最大,此书实乃叶昌炽《语石》之后,最脍炙人口的笔记体金石著作之一。有关顾燮光的生平传记及金石学成就,除了早年郑逸梅撰有《顾燮光的金佳石好楼》一文介绍外,迄今未见有较为全面的资料整理与深入个案研究,不能不说是一大憾事。清代以来,不少浙籍金石学人物,如赵魏、魏稼孙、吴士鉴、褚德彝、邹安、方若、陈景陶等,在当时都颇具影响,但大多生平资料匮乏零散,专题研究更付阙如,很值得对两浙金石学史有兴趣的学者予以关注。

近代许多文人学者对于金石的痴迷,原因不一,或出于书法临习、学术研究需要,或纯属个人兴趣癖好,也不乏人生绝望之中作为精神寄托者,鲁迅便是一个很好的例子。本卷收录的鲁迅1915至1916年间所书南朝梁大同九年砖文及石墙村残石摹本,今藏绍兴鲁迅纪念馆,系周作人1961年捐赠,旁有周作人题记并钤印。当时鲁迅供职于北京教育部,公余喜搜集金石拓本,是琉璃厂的常客,《鲁迅日记》中有大量这一时期购买图书、拓本、古砖等文物的记录。在搜集拓本的同时,他还作了大量的抄摹校勘工作,周作人曾回忆鲁迅当年校碑的方法:“是用尺量定了碑文的高广,共几行,每行几字,随后按字抄录下去,到了行末便画上一条横线,至于残缺之字,昔存今残,昔残今微存影的,也都一一分别注明。”仅1915年至1918年间,他抄录的古碑就多达790种,近2000张。抄碑是一项极为枯燥与寂寞的工作,在1917年除夕夜的日记中,他写道:“旧历除夕也,夜独坐录碑,殊无换岁之感。”其内心的苦闷与孤独可想而知。民初政治的黑暗,家庭婚姻的不幸,这种所谓“沉入古代”的“暗功夫”,无疑成为鲁迅当时解脱精神苦痛的最佳方式。

罗振玉集甲骨文七言对联浙江省博物馆藏

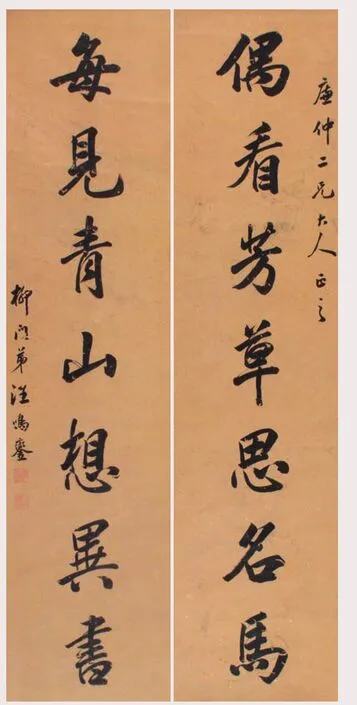

汪鸣銮行书七言对联浙江省博物馆藏

孙诒让草书《温州办学记》手稿浙江省博物馆藏

沙孟海延光四年砖跋浙江省博物馆藏

蒋祖诒《崔敬邕墓志铭拓本》题跋上海图书馆藏

鲁迅不是那个时代的孤例。沈曾植曾力劝康有为“勿言国事,以金石碑版自遣”。晚清碑帖收藏大家沈树镛,科场屡屡失意,又接连遭受丧偶、连失二子之痛,他在给好友魏稼孙的信中,也言及心境的凄苦:“每一转念,几无生人之乐矣!然遭此境遇,时运所迫,若竟日闷坐,可以成病,所以厂肆仍时往搜求,聊以排遣耳。”20世纪50年代后期,施蜇存被错误地打成右派,蛰居斗室,日与金石碑版为友,晚年曾将一生治学方向形象地比喻为四扇窗户,其中北窗即是金石碑帖的收藏与研究,伴其渡过了人生中最黑暗无助的一段岁月。可以说,访碑、藏碑、校碑,在某种意义上,成为一代金石藏家、学者内心感情世界的一个缩影,这也是以往金石学史研究中,相对比较忽视的一个方面。

注释:

①关于海日楼藏本的断代问题,目前尚有不同意见,如田振宇即认为,《姑孰帖》并无宋拓本传世。

②陈奕伟《浙江省博物馆藏〈姑孰帖〉》,《东方博物》第三十七辑,浙江大学出版社,2010年。

③李遇孙《金石学录》卷三:“董金瓯精篆隶,收藏汉碑甚多,并古瓦拓本,翁氏《金石记》所录长乐未央四字横书瓦,即其所藏物。又尝于嵩山搜剔石阙,今所传少室东阙题名十六字,前人皆未之见。金瓯,洛阳人。”参见李遇孙等著,桑椹点校《金石学录三种》,浙江人民美术出版社,2017年。

④此碑最早见于宋欧阳修《集古录》著录,清代王昶《金石萃编》、孙星衍《寰宇访碑录》也皆有著录,但因传拓甚少,或云已佚,故沈氏以为孤品,视同拱璧,引得袁昶、叶昌炽等诸位金石好友纷纷前来借观(参见许全胜撰《沈曾植年谱长编》,光绪十五、光绪十九年相关条目)。事实上,此碑至今尚存山西临猗县陈茂墓前,并未佚失。宣统初年,罗振玉还曾托人往拓(参见罗振玉《石交录》卷三)。

⑤袁昶《毗邪台山散人日记》,光绪十六年十二月二十五日条:“又在培兄斋中观顺治拓《刁惠公志》。”《历代日记丛钞》,学苑出版社,2006年。浙江省博物馆藏《刁遵墓志》(彝字未泐本),系乾隆间拓本,前有沈曾植所题“旧拓刁惠公志第四本”字样,可见海日楼所藏此志拓本至少有四种之多。

⑥沈曾植撰、钱仲联辑《海日楼题跋》卷二,《海日楼札丛》(外一种),上海古籍出版社,2009年。

⑦缪荃孙《琉璃厂书肆后记》:“旧友日来厂者,朱子清、孙铨伯、黄再同、沈曾植、子封、徐梧生。若盛伯希、王廉生,间或一至,来则高车驷马,未及门而已知。至潘、翁诸老,则耑候厂友之自送,罕见阅肆。”

⑧同注⑤。

⑨参见许全胜所编《沈曾植年谱长编》中相关条目,中华书局,2007年。

⑩叶昌炽《缘督庐日记》第一册,1886年正月初一日条,吉林文史出版社,2011年。

光绪元年四月廿二日,陈介祺致王懿荣信:“海内如伯寅所藏,几于无二,而拓未能得古人之真,殊为企望。盂鼎图已装二巨轴,可谓大观,而图甚不如法,未免怅歉。”光绪四年二月廿七日,陈介祺致吴大澂的信中,嘱咐吴亲自去拓盂鼎,吴氏回信道:“盂鼎未及手拓,时以为憾,它日入都,可图手拓数纸,必有以报。”可参阅白谦慎《吴大澂和他的拓工》“拓工难寻”一节。

张长寿、闻广《闻宥先生落照堂藏大盂鼎墨本跋》,《文物》2008年第10期;唐友波《上海博物馆藏盂鼎旧拓五种及讨论》,《考古学报》,2015年第2期。

王国维《九姓回鹘可汗碑跋》,《观堂集林》卷二十。

启功《〈急就篇〉传本考》,《启功丛稿》“论文卷”,中华书局,1999年。

袁昶《毗邪台山散人日记》,光绪十四年十一月十五日条。

黄小峰《晚清北京的两类书画鉴藏家》,《文物天地》,2008年第12期。

关于此石之真伪,目前仍有不同意见。黄永年、辛德勇均认为,此石早在乾隆间已有文献著录,当时北碑尚不受世所重,故绝无造假之必要。辛文还对碑文中“武平九年”年号,与文献记载不符的原因,作了十分精彩的辩解。参见黄永年《记话雨楼旧藏马天祥造像记》,《文史》第二十九辑,中华书局,1988年;辛德勇《马天祥造像记与北齐武平九年纪年》,《文史》2013年第四辑。但孙齐发现,其文句与正始二年《冯神育造像记》颇多雷同,存在抄袭的可能,怀疑其中必有一种是赝品。见孙齐《〈马天祥造像记〉为伪刻考》,首发于2014年2月18日,复旦大学出土文献与古文字研究中心网站。

黄永年《记话雨楼旧藏马天祥造像记》。

缪荃孙《艺风老人日记》,宣统二年五月五日条:“又见《马天祥造象》阳文拓本,黄小松拓。”后缪氏又曾借观多日。

戴家妙《〈寐叟题跋〉研究》第五章《从〈寐叟题跋〉看沈曾植的书风演变》,中国美术学院出版社,2015年。

岑仲勉《景教碑内好几个没有彻底解决的问题》,《金石论丛》,中华书局,2004年。

叶昌炽著、王立民校《缘督庐日记》第一册,光绪六年七月初三日条,吉林文史出版社,2011年。

王中秀编著《黄宾虹年谱》,上海书画出版社,2005年。

据浙江图书馆王巨安考证,此八册并非全是定稿,可能混有部分初稿本。参见王巨安《碑帖大家陈锡钧》,《东南文化》,2008年第4期。

范寿铭《梦碧簃石言》序,辽宁教育出版社,2001年。

罗振玉致顾燮光信札,《民国书画金石报刊集成》,上海书画出版社,2015年。

周作人《鲁迅的故家》,人民文学出版社,1957年。

桑椹整理《沈树镛致魏锡曾信札七通笺注》,《书法丛刊》,2010年第3期。