虚实之间:鲁迅、左联与双重领导体制

2018-06-19,

,

(1.浙江理工大学马克思主义学院,杭州 310018;2.浙江水利水电学院国际教育交流学院,杭州 310018)

左联组织内部中共与鲁迅的关系研究,汗牛充栋,硕果累累,只是研究思路极具相似性——中共在左联成立前后及运行过程中发挥决定性作用。刘文军[1]30指出,大革命失败后,中共重视文化工作,直接领导建立“第一个无产阶级革命文学团体‘左联’”。余信红[2]也有类似观点:左联等左翼文化团体“完全是中国共产党领导的结果”,并在党地领导下展开斗争。与刘文军、余信红不同,曹清华[3]19的关注点在鲁迅本人:虽是盟主,但影响力微乎其微,“与其说鲁迅加入了左联,还不如说一开始就只是站在左联边上”,以此证明中共对左联的绝对领导权。既有成果多囿于肯定中共实权领导而对鲁迅影响价值不够重视,因此有必要突破该研究局限。

较早认识到鲁迅之于左联意义重大的是张欢,他揭示了鲁迅的“匡正”意义和辅助作用,即通过自我运动与更新,避免“与现实政治的关联中演变为一体化的结构性组织”[4]204。张欢的研究肯定了鲁迅在左联良性运转中的重大意义,却未解释左联衰落解体的原因所在。对此,张大伟[5]作了补充,认为组织机构缺陷是左联衰落解体的“体质因素”,并将组织机构缺陷归咎于瞿秋白等联络人的变更,从而进一步导致以周扬为代表的中共与鲁迅间沟通的断裂。张大伟从微观层面阐发原因——联络人的变更直接导致组织机构沟通的失衡,这一观点具有创建性。然而却将“联络人变更”的人选进行假设——若联络人并非“周扬派”,而是与鲁迅关系亲密者,“矛盾是否可以避免?”这一假设显然是偏颇的,原因在于忽视了社会环境对个人、对组织的宏观影响。基于此,后续研究需要将组织内部个人价值的体现与组织外部社会环境的变迁相结合,从宏观与微观两个角度重新考量,即对鲁迅自身的价值需再评估,对左联解体的原因再梳理,左联组织的意义需再审视。这一切在双重领导体制的变迁中表现突出。

一、一次论争与筹备左联:双重领导体制的孕育

五四运动后,无产阶级登上历史舞台,1921年中国共产党诞生。大革命失败后,中共向农村进军,建立革命根据地,开展武装斗争;在城市,则联合“进步势力”,建立统一战线,开辟对国民党的第二战场,这在文艺界有显著表现。借助马克思主义的传播,中共推动革命文学的发展,备受知识分子的追捧。学术界常以“左翼十年”(1927—1937年)指代该阶段,而左联的孕育发展、分化解散正包含其中。在这昙花一现的兴衰罔替中,左联与中共的关系扑朔迷离,甚至有些许“成败萧何”之叹。二者的结合源于创造社、太阳社与鲁迅的论争。

大革命失败后,上海一批青年共产党员和进步人士坚持从事革命文学活动,组建社团,创办刊物,“其中影响较大的团体是太阳社和创造社”[1]23。创造社由郭沫若、成仿吾等人于1921年创立于东京,出版《创造季刊》、《创造周报》等刊物。创社之初,成员多倡导浪漫主义,主张自我表现,随着革命形势的发展,逐渐倾向于革命文学,活动中心从东京转移到上海。此后创造社增加了许多激进的文学青年,如李初梨、冯乃超等人,他们“接受了中共中央的理论和政策,不久又都参加了共产党”[6]。同时,中共派出潘汉年、阳翰笙等人加入创造社,建立党小组,增强党的组织力量,结果“后期创造社的绝大部分都是新党员”[7]3,该社也就成为中共领导下的文学社团。

与创造社的发展路径有所不同,太阳社直接由中共创立。1928年,蒋光慈、钱杏邨等编辑的《太阳月刊》在沪创立,标志着太阳社的建立。该社成员均为共产党员,与创造社一起倡导无产阶级革命文学,翻译介绍马列主义文学理论,“在宣传革命文学理论和创作实践上起了积极作用”[8]。由于受左倾思想的影响,两社将无产阶级以外的个人和群体都当作敌对分子,引发了一系列论争,其中与鲁迅的论争影响较大。这场争论分为两个阶段。第一阶段,汲取只言片语,批判鲁迅思想。冯乃超认为“醉眼陶然”,展示的是“落伍者的悲哀”,是“隐遁主义”;成仿吾指责作品趣味性过浓,是资产阶级或小资产阶级的代表;李初梨进一步论述趣味文学的危害,“以‘趣味’为护符,蒙蔽一切社会罪恶。……以‘趣味’为鸦片,麻醉青年”,并重申鲁迅属于小资产阶级[9]8,20,35。面对指责,鲁迅肯定了“小资产阶级原有两个灵魂”的论调——可转向资产阶级,能走向无产阶级;认为冯乃超的朦胧是既要官僚给予的地位,又不敢惹怒“铁锤和镰刀”;指出在难以“保障最后的胜利”时,成仿吾之流会发生阶级属性的动摇;引申了李初梨的“有闲就是有钱”的论调,讽刺了其“获得无产阶级的阶级意识”重于“获得大众”的论点[10]。以己矛攻己盾的思维逻辑和极富讽刺挖苦的语言表达自然使革命青年难以招架,于是有的人开始扩大范围,进行人身攻击,由此进入第二阶段。代表者是钱杏邨。他指出其“终竟不是这个时代的表现者,他的著作内含的思想,也不足以代表十年来的中国文艺思潮!”[11]55又认为其具有“小资产阶级知识分子特有的坏脾气,也是一种最不可救药的劣根性”,批判其蛮横倔强,“知错而不认错”,“唯我史观”,认定“若不彻底悔悟,转换新的方向,他结果仍旧只有死亡”[12]188-190。此外,潘梓年也“对鲁迅施以人身攻击”[3]13,李初梨则著文说“他是一个最恶的煽动家!”[9]89革命青年的批评超出了学术范围,升级为人格诽谤。面对各种非议,本该进行有力回击,鲁迅却选择保持沉默。究其原因,可从《“醉眼”中的朦胧》一文里得到答案。

1928年初是一个特殊时期,文艺家们受到刺激而“一齐动笔”了,共通之处是朦胧性。朦胧性是以冯乃超为代表的文人在表达上的忽左忽右——既迷恋当前的主子,如官僚和军阀,又害怕“铁锤和镰刀”。鲁迅是有洞察力的,从文艺家们的“一齐动笔”和忽左忽右的表述中,预见“一个大时代要到来”,认为应由大时代的领导者来掌控“武器的艺术”,即革命的文学,并预言“武器的艺术”落入谁手,便可知“中国的最近的将来”[10]。鲁迅的沉默与其说是宽容忍耐,不如说是不屑一顾。他只是在等待那位与自己分量相当的势力从幕后走向前台。

创造社和太阳社的成员多为共产党员,在所属党组织领导下工作,但其“活动多是分散的,不统一的,……(为了)统一各文化团体和单位在公开文化活动中的方针”[1]25。1928年5月,中共江苏省委宣传部建立文化工作党团,潘汉年任书记,并将创造社的冯乃超、李初梨等人吸收入党。为响应中共六大号召,1929年4月,文化工作党团由党中央政治局更改为中央文化工作委员会(以下简称“文委”),直接受中央宣传部领导,潘汉年仍任书记,开始解决这次论争。六大结束后,周恩来返沪,干预这场论争,指示要同鲁迅团结。秋季,主持党中央工作的李立三向文委传达中央意见:“攻击鲁迅是不对的,要尊重鲁迅,团结在鲁迅旗帜下”,号召左翼文艺界“准备成立革命的群众组织”。[13]59-60江苏省委宣传部长李富春也批评两社的错误做法,认为鲁迅是新文化运动的老前辈、先进思想家,“应该争取和团结”[14]。之后由潘汉年召集两社党员召开会议,停止批判,统一认识——“鲁迅始终没有反对过革命文学,他反对的只是我们的幼稚言论”[15]。可见,中共中央及文委领导对两社的做法彻底否定。其实,两社直属中共领导,成员多为共产党员,因此成员的言谈举止很难仅限于个人的思维表达,难免会有上级的指示意思。现在上级的指示意思发生了转变,是需要进一步说明的。早在1929年上半年,国民政府已关闭创造社、太阳社的出版部和书店,查封其主要刊物,两社“已经名存实亡”[3]14。正如鲁迅所说:“那些‘革命文学家’支持不下去了,创、太二社的人们始改变战略,找我及其他先前为他们所反对的作家,组织左联。”[16]在主客观因素的影响下,两社希冀与鲁迅尽释前嫌,通力合作。

1929年秋,潘汉年、冯雪峰等人与鲁迅商谈成立革命文学团体的打算,由于双方在“倡导革命文学为无产阶级工农大众服务基本点和总方向上取得了一致,这就为‘左联的建立准备了条件’”[1]29。10月,潘汉年召集冯雪峰、夏衍等人举行“左联”筹备会,成员有鲁迅及其友人冯雪峰、柔石,创造社的郑伯奇、冯乃超、阳翰笙,太阳社的蒋光慈、钱杏邨、洪灵菲,再加上夏衍等人。虽然鲁迅名列首位,受到尊敬,但在筹备小组中,“除鲁迅和郑伯奇外,都是党员,……(而且)鲁迅说明他不一定参加筹备小组的工作,他可以挂名,不能每次会议都参加”[7]3,从而孕育了领袖虚权影响与中共实权管理的双重领导体制的雏形。

二、两种思想与管理左联:双重领导体制的形成与运行

1930年3月2日,中国左翼作家联盟(即“左联”)正式成立,制订总体纲领——求得新兴阶级的解放,反对官僚军阀的压迫;制定理论纲领——现在仍处于无产阶级对资产阶级的斗争之中,主要任务是在无产阶级立场上从事艺术生产工作,创作反封建、反资产阶级及小资产阶级的作品[9]185-187。理论纲领由党员冯乃超完成。当看到冯氏拿来的文本时,鲁迅一面表示“没意见”,一面又说,“反正这种性质的文章我是不会做的”。在指导思想上,他与中共是向着两条不同的道路前进的——前者主张革命的大众文艺,后者局限于为无产阶级的革命文艺。两种思想在组织机构的设置及运行上矛盾重重,只是在组织初创时隐而未现。另外,根据行动纲领的要求,大会还成立了马克思主义文艺理论研究会、文艺大众化研究会、国际文化研究会等组织,从事理论研究与文学创作等事务。然而一些机构的设置并未付诸实践,据夏衍回忆:马克思主义文艺理论研究会“没有正式形成组织,而纯由个人分别进行工作”,国际文化研究会只是从事“对国际左翼文艺团体的联系工作”,当时左联的“主要任务集中在飞行集会、散传单、贴标语等事情上面”[7]5。对此,他曾批评说:你们这是赤膊上阵。但未能改变现状,虽贵为盟主,但力量有限。这一切源于左联领导机构的设置。

左联执委会由鲁迅、田汉、郑伯奇、冯乃超、钱杏邨、洪灵菲、夏衍等七人组成,作为领导机构,并设立受文委直接领导的党组织,潘汉年任书记。在领导层上,中共既可凭借党组织加以影响,又能依靠执委会上中共党员的人数优势来掌握实权,至于团结鲁迅,只是为了借助其号召力以扩大影响。对此,学者王晓明研究指出:左联的中坚人物大多来自创造社和太阳社,“他们前不久还骂他‘落伍’,是‘二重的反革命’,现在却来尊他为领袖,他怎么可能会相信?”[17]然而出于对推动革命文学运动的希冀,对应付共同敌对势力的需求,尽管在双重领导体制中已处于虚职,但仍愿与中共通力合作。至此,左联的双重领导体制正式形成。

中共掌握实权,加强领导,促使左联成为一个革命战斗组织,带有浓厚政治色彩的文艺团体。1930年4月29日,在成立不足两月之时,左联召开首次全体大会。会议指出资本主义渐趋崩溃、帝国主义垂死挣扎,革命工农势力不断膨胀,“说明革命高潮的快要到来”,“革命的文学家在这个革命高潮到来的前夜,应该不迟疑地加入这艰苦的行动中去,即使把文学家的工作地位抛去,也是毫不足惜的”[18]。首次会议便迫不及待地将政治斗争放到各项工作的首位。对此,冯雪峰指出:我们党当时“把‘左联’当作了直接政治斗争的一般群众的革命团体,……当作‘半政党’的团体”[19]32。左联的政党性质决定了缺乏组织自主性,完全服从上级领导的命令安排,以至于被迫卷入党内派系斗争而受到巨大损失。“左联五烈士”事件便是一个典型代表。

“左联五烈士”事件原是指柔石、胡也频、殷夫、李伟森、冯铿五位革命作家,为了反抗国民党文化围剿而英勇牺牲的事迹。随着左翼文艺运动相关史料的开放,学术界重新审视该事件,得出不同于以往的结论:“‘左联五烈士’事件的发生不是一个纯文学事件,而是一个包含多重政治因素的历史事件”,“是一个党内宗派斗争导致的政治事件”[20]。有的学者更为激进,明确指出:“‘左联五烈士’当时是由于党内斗争而参加一个秘密会议,被国民党当局逮捕进而被杀害的,与文艺活动没有任何关系。”[21]189实际上,该事件是否是纯文学的,亦或是纯政治的,更明确地说,该事件的发生,无论是因中共派系斗争而引起,还是由国民党镇压而告终,其结果是共同的——左联遭受重大损失,这一损失不仅使诸多成员遭到屠杀,人心惶惶,也使组织发展严重迟滞,一蹶不振。茅盾回忆说:五位作家被捕杀,许多盟员“都动摇而退缩,后来就完全消极或竟至右倾了。所以在1931年春,左联的阵容已经非常零落。人数从90多降到12”[22]120,微乎其微的人员构成致使左联濒临崩溃的边缘,但它仍在延续不断而未立即解散。对此,冯雪峰作出了解释:

“‘左联’终于能够存在,……这一方面是因为仍旧有党在领导和支持,……还有更重要的原因,就因为有鲁迅先生在。在那时候,只要有鲁迅先生存在,‘左联’就存在。只要鲁迅先生不垮,‘左联’就不会垮。只要鲁迅先生不退出‘左联’,不放弃领导,‘左联’的组织和它的活动与斗争就能够坚持。……我们的党,也因为有鲁迅先生在‘左联’里面,‘左联’就依然是一支不小的力量,所以虽看见‘左联’在很困难的环境之中,也没有给以叫它停止活动或把它解散的指示或建议。”[19]32-33

可见,左联虽受打击,但仍能维持,原因在于组织上的双重领导体制——鲁迅的精神统领,甚至成为左联存在的支柱;中共的坚决支持,所以虽然困难,但是仍未“给以叫它停止活动或把它解散的指示或建议”。同时,由冯氏的解释,也可看出,此时的左联已经成为中共的下设单位,需按“指示或建议”运行。

双重领导体制保障左联安然度过危机,这是由于鲁迅能与中共协调一致,即依靠党组织如何与他“通气和协商”,也依靠“向鲁迅先生汇报请示工作的人能够如实地反映情况,并善于领会和疏通双方的意见”[23]51。1934年以前,这一“汇报请示工作的人”(即“联络人”)是由左联政治领导人冯雪峰和瞿秋白担任的。冯氏原属鲁迅弟子,又是挚友,且从上述材料中也可体会到他对鲁迅的崇拜之情,“只要有鲁迅先生存在,‘左联’就存在”。瞿秋白与鲁迅也是友谊深厚。正是由于二人的尊重,“善于听取和采纳鲁迅的文艺思想和工作意见,此时鲁迅……对‘左联’的工作任务和性质产生了一定的影响。”[21]190双重领导体制在极其危机的情况下挽救了左联,其中冯、瞿二人的穿针引线之功,功不可没。在左联势力跌入谷底之时,由于鲁迅精神统领的现实价值依然存在,中共并未将其解散。可是到了1936年,左联逐步恢复之际,中共领导人之一的萧三寄来一封信件,就将左联解散了,其中缘由需从1934年的人事变更谈起。

三、四条汉子与瓦解左联:双重领导体制的终结与影响

1934年,冯雪峰、瞿秋白被调往苏区,继任者是被鲁迅称为“四条汉子”的田汉、阳翰笙、夏衍、周扬,构成领导核心。冯、瞿二人的调离,使“鲁迅的领导权也随之失去了保障”[21]191,而以周扬为首的四人不再尊重鲁迅,甚至对其意见也不予考虑。田汉就曾指示左联的党团书记任白戈(周扬亲信),“鲁迅不想管左联的事,以后有事情不必找鲁迅,可直接找他”;周扬等人也在背后说鲁迅“‘懒’,‘不做事’,‘不写文章’等等,后来甚至说他‘破坏统一战线’”[23]52。面对非议和指责,鲁迅极其愤懑而又无奈,在给友人的信中表达了这一情绪:

“(1934年12月6日致信萧军、萧红:)敌人是不足惧的,最可怕的是自己营垒里的蛀虫,许多事都败在他们手里。……(28日致信杨霁云:)叭儿之类,是不足惧的。最可怕的确是口是心非的所谓‘战友’,因为防不胜防。例如绍伯(即田汉)之流,我至今还不明白他是什么意思。为了防后方,我就得横站,不能正对敌人,而且瞻前顾后,格外费力。……(1935年1月17日致信徐懋庸:)我憎恶那些拿了鞭子,专门鞭扑别人的人们。”[24]“仅在1935年一年间,鲁迅在书信中便不断出现‘鞭子’的意象,称周扬一伙为‘英雄’、‘工头’、‘奴隶总管’、‘元帅’,而自称为‘苦工’和‘奴隶’。这是建立在‘同志’之上的一种新型的阶级关系,但一样是压迫和被压迫的关系。”[25]

在鲁迅看来,敌人不可怕,可怕的是“营垒里的蛀虫”,叭儿不足惧,足惧的是口是心非的“战友”,再加上周扬一伙的鞭扑行为,压迫关系,结果只能“瞻前顾后,格外费力”。因此,鲁迅和新一届党组领导人的关系是不融洽的,而新的联络人胡风和徐懋庸被认为是周扬一派的人员,也难以“得到鲁迅的信任”,结果他宣布“不再管‘左联’的事了”,其影响力逐渐降低,这“在一定程度上削弱了‘左联’的战斗力”[5]108,109。至此,双重领导体制被中共的实权领导所取代,左联已完全成为中共党组的一个下设机构,其兴衰成败自然由上级领导决定。

随着法西斯势力的强大,1935年共产国际制定建立反法西斯统一战线的策略。1937年卢沟桥事变爆发,标志全面抗战的正式开始,中日民族矛盾被激化,促使包括文艺界在内的各个领域尽快建立抗日民族统一战线。中共发表《八一宣言》,响应共产国际号召,11月8日中共领导人之一的萧三写信,要求解散左联,以建立文艺界的抗日统一战线。鲁迅则认为左联完全可以成为民族自由与解放的一条战线,继续发挥作用,便抱怨说:“就这样解散了,毫不看重这是一条战线”[19]88。左联坚决执行上级领导的指示,于1936年初宣布解散。对此,周扬曾反思:“以前我们只讲组织上的党性,而不讲思想上政治上的党性。党让干什么就干什么,从不怀疑”[26],含蓄地表达了对于解散左联的负疚感。

左联是“党直接领导的第一个无产阶级革命文学团体”[1]30,它的兴衰是外部政治环境与内部组织结构双重因素作用的结果,反映的是中共早期革命活动为适应环境在文艺界所采取策略的一个缩影。大革命失败后,中共势力被削弱,急需建立革命统一战线,恢复力量以继续斗争,并求得舆论支持,于是尊鲁迅为盟主筹建左联,形成双重领导体制。此后,凭借联络人的关系,既实现中共领导,又发挥鲁迅影响,促使这一体制良性循环。为了充分发挥左联的革命战斗性以缓解国民党对苏区围剿所造成的压力,中共加强对左联的管理,使其成为党组织的下设机构,双重领导体制转变为中共的实权领导,再加上联络人的更迭和失信,导致鲁迅的影响微乎其微,甚至被忽略。随着日本侵略加剧,民族危机上升,中共希望建立更广泛的民族统一战线,至于解散左联只是裁撤一个下设机构而已。

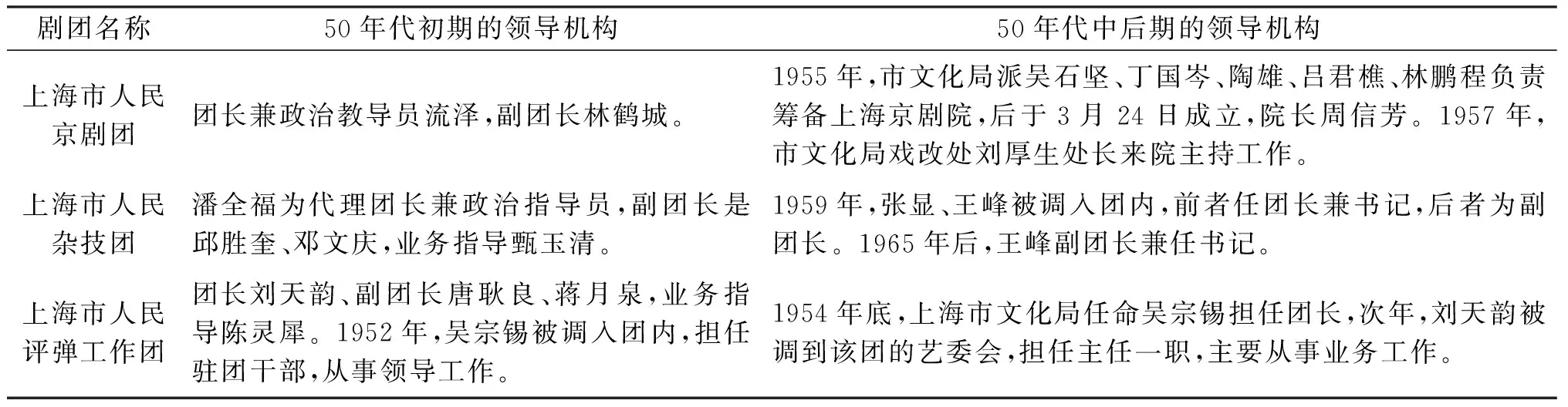

双重领导机构的指导思想在抗日战争及解放战争时期革命根据地的文艺建设中亦有影响,“直至20世纪40年代中共在解放区建立政权,左翼文化……作为一种文化-政治传统,其内在逻辑却一直发挥着作用”[4]199。新中国成立后,在上海,该体制被运用到文艺剧团的改造上,在此以上海首批国营剧团领导机构的更迭为例加以说明。1951年11月20日,上海市建立首批国营剧团,共计三个,见表1。

表1 20世纪50年代上海首批国营剧团名称及领导机构变迁概况*资料来源:上海市人民京剧评弹杂技团今天同时举行了成立典礼[N].文汇报(副页).1951-11-20(04).徐幸捷,蔡世成.上海京剧志[M].上海:上海文化出版社.1999:68-70.俞亦纲,陆星奇.上海杂技与时代同行:上海杂技团建团60周年纪念(1951-2011)[M],出版社不详.2011:73.卅年大事记[A].上海:上海评弹团档案室,1980,档案编号:第22卷第10件:12-13.

注:流泽原为老资格新四军,上海解放后,在上海市文化局工作;王峰于1949年随军南下,进驻上海,次年在上海市文化局工作;共和国成立初期,吴宗锡为上海市文化局文艺处干事。

在坚持中共统一领导的前提下,上海三大国营剧团领导机构都是经历了由党与艺人共同领导到中共实权管理的过程,只是所采取的方式是有区别的。作为全国性戏曲的京剧“在上海也是最重要的剧种之一”,其改进工作影响广泛,而且市文化局已于1951年3月1日出资购买了大舞台共和班(上海市人民京剧团前身),改称人民大舞台。因此,中共有实力掌握该团的领导权,表现为建团之初就任命文化局干部流泽为团长兼政治教导员。虽然该团的领导一度改为艺人周信芳,但在“反右”运动后,凭借戏改处刘厚生处长的调入,中共重新确立了领导地位。相较于京剧团而言,上海市人民杂技团的创办更多体现为顺应国内外影响上——“从中华杂技团开始,中国民族的杂技已在全国人民间以及国际上都获得了无比的欢迎和喝彩,……上海又是有着国际影响的城市,在发挥国际影响上,杂技有着远比任何需用语言传达的戏曲为优的条件”[27]。另外,以业务指导员甄毓清为代表的杂技艺人表现出了思想上的进步和极大的热忱:既指出“要不是有了毛主席,有了人民政府,我哪能享到这份福啊”,又表示“要好好的干下去”,“练出好的技术贡献给大家”[28]。因此,中共对该团的管理相对滞后,1959年才派王峰来管理。上海评弹团领导权的转换介于京剧团、杂技团之间。建团之初,艺人刘天韵、唐耿良、蒋月泉等负责领导工作,这是由于评弹在江南的巨大影响力——“农民们和小市民们知道许多历史故事和民间传说,恐怕从听书中听来的比看戏看来的为多。在上海的约二百家戏曲演出剧场中,书场就有七、八十家之多”[27]。较之京剧和杂技等戏曲,评弹一人一角、跳进跳出的表演技巧,三弦琵琶、走街串巷的演出方式,在深入基层社会、普及价值观念、统一民众思想等方面更具优势。于是在建团的第二年,文化局便派吴宗锡担任驻团干部,负责领导工作,两年后升为团长,中共与艺人的双重领导也就更迭为党的实权领导。结果,政策的制定与执行往往依从党的要求而非艺人愿望,以至于“在评弹艺人们眼里,某些团领导也真如鲁迅所讲的‘工头’和‘奴隶总管’,而且是名正言顺的”*彭本乐访谈.时间:2013年12月10日下午,地点:上海艺术研究所一楼会客厅。。

四、结 语

总之,创造社、太阳社等中共领导的团体组织因受国民党的冲击而难以立足,被迫走上建立统一战线的道路,从而将文艺界影响力巨大的鲁迅纳入视野。为了推动革命文学运动,为了应付共同敌对势力,二者走向联合,孕育领袖虚权影响与中共实权管理的双重领导体制。这一体制之所以能有效运行,是因为鲁迅功不可没的影响力——既要规劝革命青年的激进行为,又在“左联五烈士”事件后力挽狂澜,成为实际上的精神领袖。然而他的价值又是有限的。在联络人员更迭、政治环境变迁等主客观因素的影响下,精神统领的影响价值渐趋削弱,实权领导的现实意义逐次提升。此消彼长的变化,在左联被新的、更具战斗性的民族统一战线取代的过程中,表现得淋漓尽致——领导的一封信彻底瓦解左联,如同裁撤一个下设机构。虽然左联被裁撤,但是双重领导体制的影响痕迹并未消解,反而更强。20世纪40—50年代,在上海,该体制一再被运用到文艺改造方面,成为宣传党的政策、统一民众思想、巩固新生政权的重要过渡形式。这一过渡形式,对于当今文艺事业单位的改革提升,亦有借鉴意义。

参考文献:

[1] 刘文军.“左联”成立前党对文化工作的领导[J].中共党史研究,1991(1):23-31.

[2] 余信红.关于中共领导“左联”成立问题考证[J].长白学刊,1997(3):66-70.

[3] 曹清华.“左联”成立与左翼身份建构——一个历史事件的解剖[J].文艺理论研究,2005(3):12-22.

[4] 张欢.革命年代的左翼共同体——“左联”的筹建与初期运行[J].马克思主义与现实,2013(4):199-204.

[5] 张大伟.“左联”组织结构的构成、缺陷与解体——“左联”的组织传播研究[J].文史哲,2007(4):103-111.

[6] 张小红.论左联与中国共产党[J].上海党史与党建,2006(11):26-31.

[7] 夏衍.“左联”成立前后[J].文学评论,1980(2):2-13.

[8] 王世刚,李修松,欧阳跃峰.中国社团史[M].合肥:安徽人民出版社,1994:398.

[9] 文学运动史料选(第二册)[M].上海:上海教育出版社,1979.

[10] 鲁迅.“醉眼”中的朦胧[C]//鲁迅杂文全集(上).北京:群言出版社,2016:299-302.

[11] 钱杏邨.死去了的阿Q时代[C]//李宗英,张梦阳.六十年来鲁迅研究论文选(上).北京:知识产权出版社,2010:55-77.

[12] 钱杏邨.“朦胧”以后——三论鲁迅[C]//冯牧,柳萌.20世纪末争议文学代表作品之九醉眼中的世界.长春:时代文艺出版社,1996:187-198.

[13] 吴黎平.长念文苑战旗红——我对左翼文化运动的点滴回忆[C]//中国文学史资料全编(现代卷):左联回忆录.北京:知识产权出版社,2010:56-66.

[14] 盖军.中国共产党白区斗争史[M].北京:北京人民出版社,1996:25.

[15] 冯乃超口述,蒋锡金笔录.革命文学论争·鲁迅·左翼作家联盟——我的一些回忆[J].新文学史料,1986(3):19-35.

[16] 鲁迅全集:书信(第12卷)[M].北京:人民文学出版社,1981:257.

[17] 王晓明.无法直面的人生:鲁迅传[M].上海:上海文艺出版社,1993:164.

[18] 陈瘦竹.左翼文艺运动史料[M].南京:南京大学学报编辑部出版社,1980:23.

[19] 冯雪峰.冯雪峰忆鲁迅[M].石家庄:河北教育出版社,2001:32.

[20] 赵歌东.雕塑是怎样塑成的——“左联五烈士”史迹综述[J].文史哲,2009(1):109-120.

[21] 隋华臣.领导权之争——“左联”前后期转变的一种考察[J].科学·经济·社会,2013(2):188-192.

[22] 茅盾:关于“左联”[C]//中国文学史资料全编(现代卷):左联回忆录.北京:知识产权出版社,2010:118-121.

[23] 罗银胜.周扬传[M].北京:文化艺术出版社,2009:51.

[24] 福建大学中文系.学习鲁迅永远进击[J].中山大学学报(社会科学版),1976(6):53-54.

[25] 林贤治.鲁迅的最后十年[M].上海:东方出版中心,2006.

[26] 陈漱渝.周扬谈鲁迅和三十年代文艺问题[J].百年潮,1998(2):35-40.

[27] 刘厚生.上海京剧杂技评弹团的建立与任务(一)[N].文汇报(副页),1951-11-20(04).

[28] 杂技艺人甄毓清.我们愉快的生活着[N].文汇报(副页),1951-11-20(04).