蓝莓枝枯病病原菌分离鉴定及孢子萌发条件研究

2018-06-15凌丹燕马锡文郭卫东

路 梅,凌丹燕,马锡文,郭卫东

(1.浙江师范大学生化学院,浙江 金华 321004;2.金华市荆龙生物科技有限公司,浙江 金华 321004)

蓝莓(Vacciniumspp.)是一种多年生灌木果树,在植物分类学上属于杜鹃花科(Ericaceae)越橘属(Vaccinium)。其果实为可食用浆果,风味独特,具有很高的营养价值。近几年随着市场需求量的不断提高,我国蓝莓种植产业发展迅速,栽培地域分布从东北地区扩展到山东、安徽、江浙和广东[1]等地。

2016年10 月,在浙江省金华市雅畈镇蓝莓种植基地,种植人员在高丛蓝莓奥尼尔2年生苗中首次发现整株枯死的现象。观察发现,枯死植株初期表现症状为上部枝条着生褐色病斑,伴随病斑的扩增,枝梢出现枯萎,后期逐渐导致整株死亡,发病症状与已报道的蓝莓枝枯病相似[2-3]。蓝莓枝枯病是一种世界范围内的真菌病害,危害严重,在欧洲、美洲及亚洲等蓝莓产区广泛发生[4-5]。1939 年 Wilcox[6]首次报道了蓝莓枝枯病的发生,研究认为乌饭树拟茎点霉(Phomopsis vacciniiShear)是该病害的致病菌。2008年5月,云南省安宁县首次发现国内蓝莓枝枯病的危害[7]。迄今为止,除浙江省外,我国主要蓝莓产区均有关于该病害发生的相关报道。一直以来,国内外对蓝莓枝枯病的研究主要集中在病原菌的分离鉴定方面。长期的研究发现,病原菌的多样性是蓝莓枝枯病的显著特点;而且侵染方式可以是单一病原菌侵染,也可以是多种病原菌混合侵染[8]。不同的病原菌必然在致病性、生物学特性和抗药性等方面存在差异。因此,病原菌分类地位的明确是进行蓝莓枝枯病相关研究的首要内容。

鉴于蓝莓枝枯病病原菌的复杂性,明确引起雅畈镇蓝莓奥尼尔枝枯病的病原菌种类是该病害得到有效防治的关键,也是亟待解决的问题。为此,本试验采用传统形态学和分子生物学相结合的方法进行了病原菌的快速分离鉴定,明确其分类地位;并对外界因素如温度、pH、光照等对病原菌分生孢子萌发率的影响进行了研究。

1 材料与方法

1.1 试验材料

在浙江金华市雅畈镇蓝莓实验基地采集蓝莓枝枯病典型样本,用于形态学研究和病原菌分离;挑选健康的高丛蓝莓奥尼尔2年生苗为病原菌的致病性检测试材。

1.2 病原菌分离纯化

参照常规组织分离法[9]对病原菌进行分离纯化,将分离纯化后的菌株接种于PDA斜面,25℃、16 h光照/8 h黑暗培养,5 d后置于4℃长期保存。

1.3 病原菌致病性检测

通过柯赫氏法则(Koch’s postulate)对分离菌株进行致病性检测。选用2年生健康的奥尼尔植株为试材,先将纯化培养5 d的病原菌制成菌饼(直径5 mm),用75%酒精表面消毒枝干接种部位;然后用无菌3号昆虫针在枝干表面针刺“+”(直径5 mm、深度0.5 mm),每处接种1个菌饼,每个枝条接种1处,每个植株接种1~2个枝条,共接种3株植株,同时接种空白PDA培养基作为对照。25℃,16 h光照/8 h黑暗保湿培养,每天观察有无发病现象。挑选接种后发病现象显著的枝条进行致病菌的再分离鉴定。

1.4 病原菌的分子鉴定

1.4.1 病原菌rDNA-ITS扩增和序列分析 将病原菌接种于PDA平板培养5 d,用无菌药勺刮取菌丝,采用改良CTAB法提取基因组DNA[10]。利用通用引物ITS1/ITS4进行rDNAITS区段扩增,引物由Invitrogen生物技术有限公司合成。具体反应体系和扩增条件均参照李永强等[10]的方法进行。PCR产物先用1%琼脂糖凝胶电泳检测,确认扩增出唯一的大小约500 bp的DNA片段后,将未纯化产物直接送上海英潍捷基有限公司进行测序。

1.4.2 病原菌rDNA-ITS序列分析与系统发育树构建 将上海英潍捷基有限公司提供的病原菌rDNA-ITS区段的测序结果提交NCBI网站。经BLAST数据分析后,选取合适的参比菌株,采用MAGA4软件进行同源性分析,构建基于rDNA-ITS序列的系统发育树。

1.5 不同外界条件对分生孢子萌发的影响

1.5.1 温度对分生孢子萌发的影响 采用载玻片法进行孢子的萌发实验[9]。首先,将病原菌接种 PDA 平板,在生化恒温培养箱中(25℃、16 h光照/8 h黑暗条件下)培养15 d,菌落产生大量分生孢子。用eppendorf 移液器采集孢子,并配置孢子悬浮液( 1×105~1×106/个/mL),备用。接着,用移液器吸取 200 μL 孢子悬浮液,滴在洁净的单凹玻片(帆船牌)的凹槽内,置于生化恒温培养箱中不同温度下(5~35℃,间隔5℃)培养。培养10 h后,在光学显微镜下观察分生孢子的萌发情况,计算孢子萌发率。

1.5.2 pH对分生孢子萌发的影响 以浓度均为1 mol/L的HCl和NaOH溶液为母液,配制pH 3~12共10个梯度的溶液,并按照1.5.1所述方法配制不同酸碱度孢子悬浮液。用eppendorf 移液器将200 μL孢子悬浮液滴在单凹玻片上,置于30℃恒温培养箱中。培养10 h后,统计孢子萌发率。

1.5.3 光照对分生孢子萌发的影响 将按照1.5.1方法配制的孢子悬浮液滴在单凹玻片上,放置于全黑暗、全光照(日光灯40 W)、自然条件3种光照条件的培养箱内(30℃恒温),培养10 h后,统计孢子萌发率。

1.5.4 碳、氮源对分生孢子萌发的影响 采用麦芽糖、麦芽提取物、葡萄糖和蔗糖等为供试碳源,配制4种浓度为0.01 g/mL的碳源溶液;采用草酸、蛋白胨、酵母提取物、硫酸铵和硝酸钠等为供试氮源,配制5种浓度为0.001 g/mL的氮源溶液。按照1.5.1的方法,用上述9种溶液分别配制相应的孢子悬浮液;以蒸馏水为对照。按照1.5.2的方法培养并统计孢子萌发率。

2 结果与分析

2.1 蓝莓枝枯病症状观察

从奥尼尔蓝莓发病植株上观察到,发病初期植株的中上半部枝干着生浅褐色至褐色病斑;中后期逐渐形成环状病斑,从而导致上部枝条枝梢枯死,并且扩展至下部枝条;后期在枝条上着生黑色小颗粒,即为病原菌分生孢子器(条件适宜,产生分生孢子进行病害的再侵染)。枝枯病发病严重时,枝条营养物质及水分正常运输均受到影响,从而导致受害植株整株枯死。

2.2 蓝莓枝枯病病原菌的致病性

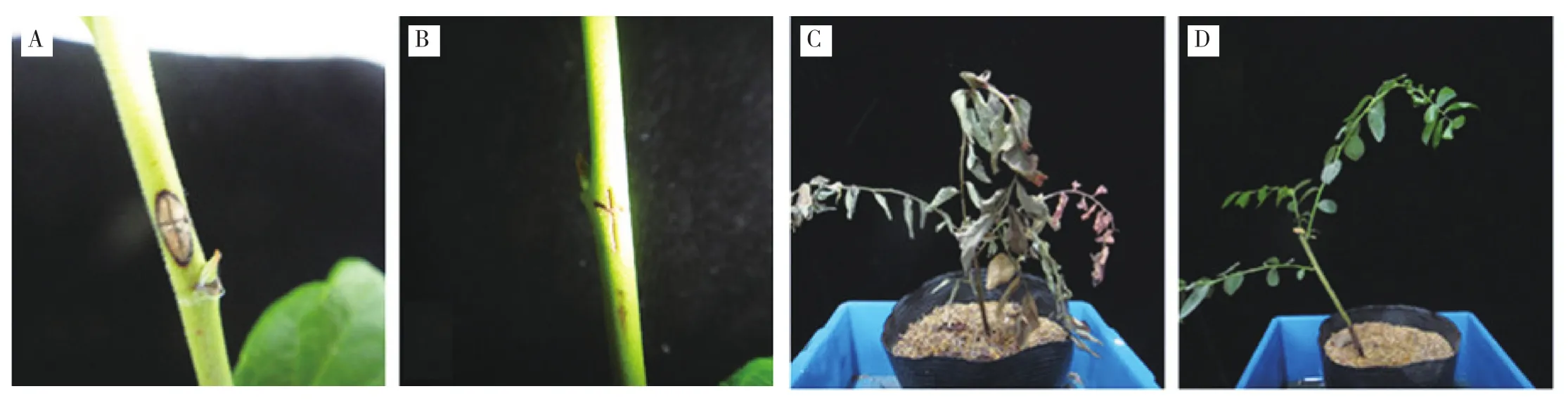

从发病蓝莓植株上分离得到5株疑似病原菌菌株(命名为ZA1~ZA5),将疑似病原菌分别活体接种奥尼尔2年生苗,进行致病性检测。结果显示,5种菌株中只有ZA1接种5 d后在接种处产生浅褐色病斑;60 d后接种蓝莓植株出现枯萎症状,与蓝莓枝枯病自然发病症状相似,而其他实验组和对照组中并未见病斑产生或与自然症状不一致(图1,封三)。对接种发病后的枝条再次进行病菌的分离培养,其生长状态与接种病菌ZA1一致。因此,根据柯赫氏法则即可证明分离菌株ZA1为致病菌。

图1 病原菌致病性检测

2.3 蓝莓枝枯病病原菌的形态学鉴定

将病原菌ZA1置于PDA平板培养,菌落呈圆形,边缘光滑整齐,具轮纹,7 d左右长满培养皿(直径9 cm);气生菌丝白色,絮状或绒状,旺盛;15 d左右开始产生载孢体,载孢体盘状,散生,黑褐色(图2 A,B),并且形成分生孢子。经光学显微镜制片观察发现,病原菌ZAI的菌丝细长并伴有隔膜(图2C,D);分生孢子梗无色,呈圆柱形或葫芦形(图2D,E);分生孢子褐色,多呈纺锤形,大小15~25 μm×5 ~10 μm,直或微弯,4个真隔膜将孢子分成5部分,即5个细胞(5个细胞中,中间细胞颜色最深,呈褐色;两端细胞无色;其余两个细胞颜色较浅,呈浅褐色;细胞分隔处颜色均有不同程度的加深,且略有缢缩),两端细胞均为三角形,顶端细胞着生2~3根附属丝,尾部细胞中生1根附属丝,所有附属丝均不分枝(图2E,F)。

2.4 蓝莓枝枯病病原菌 rDNA-ITS 序列分析

以病原菌ZA1基因组DNA为模板,用真菌通用引物ITS1和ITS4对核糖体rDNA-ITS进行PCR扩增,经过测序分析确定扩增片段长度为505 bp。

在GenBank中运用BLAST搜索同源序列,经对比发现病原菌ZA1与Pestalotiopsis clavispora(登录号GQ415344.1)的同源性为100%(图3)。结合病原菌的培养形状和分生孢子的形态学特征观察结果,在分类学上蓝莓枝枯病菌ZA1最终被鉴定为棒状拟盘多毛孢菌(P.clavispora,登录号KU928245)。该菌归属半知菌亚门(Deuteromycotina)、腔孢纲(Coelomycetes)、拟盘多毛孢属(Pestalotiopsis)。

图2 拟盘多毛孢菌ZA1在PDA培养基上的培养形态

图3 基于rDNA-ITS序列以及拟盘多毛孢菌属相似属构建ZA1系统发育树

2.5 温度对蓝莓枝枯病病原菌ZA1分生孢子萌发率的影响

试验结果(图4)表明,在5~35℃之间,温度的高低对病原菌ZA1分生孢子的萌发影响较大。当温度低于15℃时,分生孢子萌发率较低,在8.64%~22.95 %之间;温度为30℃时,萌发率最高,达到85.48 %;35℃时,萌发率则略有下降,达到81.89 %。由此可见,病原菌ZA1分生孢子的最适萌发温度为30℃。

图4 不同温度对蓝莓枝枯病病原菌ZA1分生孢子萌发率的影响

2.6 pH对蓝莓枝枯病病原菌ZA1分生孢子萌发率的影响

试验结果(图5)显示,在pH 3~12范围内,在pH为5和9时,病原菌ZA1分生孢子萌发率相对较高,分别为93.17%和96.22%;pH达到11之后,萌发率开始明显下降;pH 12时下降至55.74 %。说明病原菌ZA1分生孢子的萌发受pH影响相对较小,对悬浮液pH的适应性较广。

图5 pH值对蓝莓枝枯病病原菌ZA1分生孢子萌发率的影响

2.7 光照对蓝莓枝枯病病原菌ZA1分生孢子萌发率的影响

试验结果(图6)显示,在实验设定的3种光照处理下,分生孢子萌发率大小为:全光照>自然光照>全黑暗。由此可见,光照有利于病原菌ZA1分生孢子的萌发。

图6 不同光照对蓝莓枝枯病病原菌ZA1分生孢子萌发率的影响

2.8 氮源对蓝莓枝枯病病原菌ZA1分生孢子萌发率的影响

由图7可知,5种供试氮源悬浮液中分生孢子萌发率大小顺序为:硫酸铵>草酸>蛋白胨>硝酸钠>酵母提取物。其中,在硫酸铵配制的悬浮液中ZA1分生孢子萌发率最高,为51.40%;在酵母提取物和硝酸钠配制的悬浮液中萌发率则较低,分别为31.54%和29.91%。说明硫酸铵比其他4种供试氮源更适合作为外源氮源促进病原菌ZA1分生孢子萌发。

图7 不同氮源对蓝莓枝枯病病原菌ZA1分生孢子萌发率的影响

2.9 碳源对蓝莓枝枯病病原菌ZA1分生孢子萌发率的影响

图8 不同碳源对蓝莓枝枯病病原菌ZA1分生孢子萌发率的影响

试验结果(图8)显示,5种供试碳源悬浮液中分生孢子萌发率大小顺序为:麦芽提取物>蔗糖>麦芽糖>葡萄糖。其中,在麦芽提取物配制的孢子悬浮液中ZA1孢子萌发率最高,为58.78%;葡萄糖和麦芽糖为碳源的孢子萌发率则较低,分别为22.42%和23.70%。说明在供试的4种碳源中,麦芽提取物最适合作为外源碳源促进病原菌ZA1分生孢子的萌发。

3 结论与讨论

拟盘多毛孢菌(Pestalotiopsisspp.)是重要的植物病原真菌之一,可以引起植株溃疡病[11]、枯枝病[12]和叶斑病[13-14]。本研究通过对在田间蓝莓奥尼尔2年生枯死植株的发病症状研究发现,该病害为枝枯病,病原菌为棒状拟盘多毛孢菌(P.clavispora)ZA1。蓝莓枝枯病在国内辽宁、山东和云南等地均有发生,典型的症状表现为从新梢出现枯萎,逐渐向下干枯,直至整株枯死[2-3]。

关于蓝莓枝枯病病原菌种类的报道,国内外众说纷纭。到目前为止,已有报道认为可以导致蓝莓枝枯病的病原有尖孢炭疽菌(Colletotrichum acutatum)[15]、球黑孢菌(Nigrospora sphaerica)[16]、棒状拟盘多毛孢菌(P.clavispora)[11,17]等多种病原真菌。国内,岳清华等[2,18]研究发现山东地区导致蓝莓枝枯病的病原菌有两种,分别为乌饭树拟茎点霉(Phomopsis vaccinii)及棒状拟盘多毛孢(P.clavispora)。徐成楠等[3]研究发现辽宁地区蓝莓枝枯病的病原菌为葡萄座腔菌(Botryosphaeria dothidea)。余磊等[19]则认为葡萄座腔菌(B.dothidea)是引起蓝莓溃疡病的致病菌,导致蓝莓枝枯病发生的应是小新壳梭孢(Neofusicoccum parvum)。2017年最新的国内研究报道则认为莓帚梗柱孢(Cylindrocladium canadense)[20]是引起湖北蓝莓枝枯病的病原菌。而本研究则再次证明棒状拟盘多毛孢菌(P.clavispora)可以导致蓝莓枝枯病的发生[11,17-18]。导致蓝莓枝枯病多种病原菌报道的原因,分析可能有以下几点:一是蓝莓枝枯病和溃疡病症状难以区分;二是不同病原菌的复合侵染;三是不同地区蓝莓种植品种不同所致。具体原因需要进一步研究证实。

孢子萌发标志着真菌从休眠状态到侵染能力的复苏,是其生活史中一个重要阶段,也是病害防治的关键。目前对于棒状拟盘多毛孢菌的报道多集中于病原鉴定,尚未见关于孢子萌发条件的研究报道。本研究主要进行了对温度、pH、光照、氮源和碳源等对ZA1孢子萌发率的影响。研究结果表明:孢子的萌发与外界环境条件密切相关。ZA1孢子萌发适宜的温度为20~35℃,这也说明春末夏初是病害开始侵染再传播的关键时间;而高温和低温,尤其是低温孢子萌发率大幅降低,不利于病害的传播。悬浮液pH值为 3~11时,孢子萌发率保持在70%~90 %范围内,说明ZA1孢子对酸碱度的适应性较广,这一特点增加了病害的防治难度。光照有利于孢子的萌发。在不同碳源对孢子萌发率影响的实验中,麦芽提取物是麦芽糖、果糖、葡萄糖等多种碳源的混合物,其对ZA1孢子萌发率的促进作用显著高于单一碳源。说明复合碳源有助于ZA1孢子的萌发。

本研究首次报道了浙江省蓝莓枝枯病的发生及病原菌的分离鉴定,并进行了外界因素对分生孢子萌发影响的研究。蓝莓枝枯病的防治以增强树势为主,同时辅以化学防治[21]。

[1]高丽霞,肖化兰,李森,等.广东省蓝莓发展现状与展望[J].广东农业科学,2015,42(6):30-34.

[2]赵洪海,岳清华,梁晨.蓝莓拟盘多毛孢枝枯病的病原菌[J].菌物学报,2014,33(3):577-583.

[3]徐成楠,周宗山,迟福梅,等.越橘葡萄座腔菌枝枯病的病原菌鉴定[J].园艺学报,2013,40(2):231-236.

[4]Wright A F,Harmon P F.Identification of species in theBotryosphaeriaceaefamily causing stem blight on southern highbush blueberry in Florida[J].Plant Disease,2010,94(8): 966-971.

[5]Choi I Y.First report of bark dieback on blueberry caused byBotryosphaeria dothideain Korea[J].Plant Disease,2011,95(2): 227.

[6]Wilcox M S.Phomopsis twig blight of blueberry[J].Phytopathology,1939,29:136-142.

[7]Kong C S,Qiu X L,Yi K S,et al.First report ofNeofusicoccum vitifusiformecausing blueberry blight of blueberry in China[J].Plant Disease,2010,94(11):1373.

[8]Espinoza J G,Briceño E X,Keith L M,et al,Canker and twig dieback of blueberry caused byPestalotiopsisspp.and aTruncatellasp.in Chile[J].Plant Disease,2008,10:1407-1414.

[9]方中达.植病研究方法[M].第3版.北京: 中国农业出版社,1998:122-145,152-153.

[10]李永强,杨佳妮,陈文荣,等.佛手采后致病青霉的分离鉴定[J].植物病理学报,2011,41(5):534-537.

[11]Eman El-Argawy.Characterization and control ofPestalotiopsisspp.the causal fungus of guava scabby canker in el-beheira governorate,egypt[J].Journal of Phytopathology,2015,4(3):121-136.

[12]Espinoza J G,Briceño E X,Keith L M,et al.Canker and twig dieback of blueberry caused byPestalotiopsisspp.and aTruncatellasp.in Chile[J].Plant Disease,2008,10:1407-1414.

[13]Luan Y S,Shang Z T,Su Q,et al.First report of aPestalotiopsissp.causing leaf spot of blueberry in China[J].Plant Disease,2008,92(1):171.

[14]Lu L M,Chen G Q,Hu X R,et al.Identification ofPestalotiopsis clavisporacausing brown leaf spot on Chinese bayberry in China[J].Canadian Journal of Plant Pathology,2015,37(3):397-402.

[15]Shigenobu Yoshida,Takao TSUKIBOSHV.Shoot blight and leaf spot of blueberry anthracnose caused byColletotrichum acutatum[J].Journal of General Plant Pahtology,2002,68:246-248.

[16]Wright E R,Folgado M,Rivera M C,et al.Nigrospora sphaericacausing leaf spot and twig and shoot blight on blueberry:a new host of the pathogen[J].Plant Disease,2008,92(1):171.

[17]González P,Alaniz S,Montelongo M J,et al.First report ofPestalotiopsis clavisporacausing dieback on blueberry in Uruguay[J].Plant Disease,2012,96:914.

[18]岳清华,赵洪海,梁晨,等.蓝莓拟茎点枝枯病的病原[J].菌物学报,2013,32(6):959-966.

[19]余磊,唐旭兵,赵建荣,等.云南蓝莓枝干溃疡病病原菌鉴定及rDNA-ITS序列分析[J].云南农业大学学报(自然科学版),2014,29(1):27-31.

[20]费诺亚,李媛,石凌波,等.蓝莓帚梗柱孢枝枯病病原菌鉴定及生物学特性[J].西南农业学报,2017,30(10):2251-2255.

[21]徐成楠,迟福梅,冀志蕊,等.5种杀菌剂对蓝莓枝枯病菌Neofusicoccum parvum的毒力测定及对病害的防效研究[J].中国果树,2016(3):42-46.