城市居民通勤、用地布局与交通拥堵

——基于片区尺度的实证研究

2018-06-13王新军王学斌

王新军,王学斌,信 欣

(1.上海复旦规划建筑设计研究院,上海 200433; 2.上海大学 经济学院,上海 200444; 3.复旦大学 环境科学与工程系,上海 200433)

1 引言与文献综述

在城市化快速发展背景下,我国土地利用形式、城市空间形态正在发生变化.一方面,人口与土地向城市集中,城市规模不断扩大.中国正处于城市化快速发展的重要阶段,这一时期城市发展特征显现为: 一是人口不断地向城市地区集聚;二是农业用地逐渐转向城市用地.另一方面,城市功能空间在逐渐重组.城市建设发展越来越重视功能分区,城市格局打破传统的形式.随着改革开放以来社会经济的快速增长,城市现代化速度空前加快,这为我国的交通发展提供了前所未有的机遇和条件,交通事业实现了跨越式发展.但是,随之而来的交通问题,尤其是交通拥堵日益加剧的形势己非常严重.

国内针对用地布局与交通拥堵的研究很少,更多的是对于城市交通系统与土地利用的互动关系的定性方面的讨论.而国际上则存在着大量关于土地利用模式与交通拥堵的定量研究,比较主流的研究文献可以归结为以下3个方面.

1.1 关于土地利用模式的度量

关于土地利用模式指标的定义及度量主要来自于Galster等和Cutsinger等的研究[1-2].Galster等基于土地利用模式的8个不同类型度量指标,给出了关于城市蔓延式发展的概念性定义,同时针对13个城市化区域进行了指标测算和检验[1].Cutsinger等基于Galster等的工作,利用相关性分析和主成分分析方法最终构建了7个从多维度度量居住和就业用地模式的指标,并利用美国50个大都市区域的统计数据进行了指标测算[2].

1.2 关于交通拥堵及其成本的度量

在关于交通拥堵的度量方面,学者们并未就其合适的度量方法达成一致意见,正如Wachs等所指,并不存在较好的可进行跨区域比较的并且数据一直被搜集的关于城市交通拥堵的度量方法[3].不过,根据Meyer的研究,关于交通规划的文献中一般用两个主要指标来度量城市交通拥堵,分别是平均的上班通勤时间(commute time)和高速公路每车道平均车辆数(ADT/lane)[4].在实践中,还存在其他在这两个指标基础上衍生出来的度量指标,如Texas交通研究所开发的公路拥堵指数(RCI)和通勤时间指数(TII),二者都是对ADT/lane的变形.当然,这些指标都因自身的缺陷和对交通拥堵的不完全反映而受到了广泛的批评.

在关于交通拥堵成本的度量方面,Smeed将拥堵成本作为通行速度和速度与公路容量比的函数,来估算拥堵成本[5].Vickrey基于经济分析的目的,将交通拥堵区分为拥堵程度依次加强的6种不同情形,并考虑了相应的成本[6].Dewees(1979)考虑了城市街道交叉口因拥堵而产生的延误,利用Toronto公路和交通数据估算了早高峰时期特定公路上的拥堵成本[7].Tzedakis(1980)构建了量化由拥堵导致的延误成本和车辆运营成本变化的定量模型,同时在汽车通勤量满足泊松分布的假设下测算了相应的拥堵成本[8].

1.3 关于土地利用模式与交通拥堵关系的理论研究和经验证据

理论研究方面,经典文献如Solow和Wheaton的关注重点在于交通拥堵与土地利用中道路用地间的关系,以及为了缓解交通拥挤而进行道路用地扩张所导致的福利影响和对交通拥挤实际的缓解效果[9-10].

经验证据方面,Izraeli和McCarthy利用1970年代中期61个大都市横截面数据率先研究了人口密度与通勤时间之间的关系,研究发现在控制了相关因素之后,人口密度与通勤时间是显著正相关的,通勤时间的延长归因于人口密度的增加而导致的交通拥堵[11].Gordon等利用1980年美国82个大都市区域的卫星数据,研究发现汽车通勤者的通勤时间与居住区和商业区密度呈正相关,而与工业区密度呈负相关.类似地,通勤时间与大都市区域最大城市的就业比例、地区的空间范围也是正相关的.因此,他们认为多中心或分散的空间结构不但没有延长反而缩短了通勤时间[12].Ewing等分别利用1990年和2000年83个大都市统计区域的横截面数据,研究了土地利用对通勤时间和拥堵带来的人均延误的影响,作者发现,两个时期的通勤时间与土地混合利用指数负相关而与街道可达性正相关,同时人均延误与中心度负相关而与街道可达性正相关[13].

可以看出,关于城市土地利用与交通拥堵水平的实证研究并没有取得一致结论,甚至得出相反的结果.这主要是由于统计年份和地区的不同、土地利用和交通拥堵水平衡量指标的差异以及所考虑的控制变量的差异等因素所导致.

2 计量模型设定与变量选取

2.1 建模思路与创新

根据研究需要,我们将郑州市市区范围划分为23行13列共23×31=713个面积均为1km2的正方形小区块,称之为交通小区.从片区(下面会进行定义)角度,以行为人居住地所在片区为研究对象,考察片区内城市用地布局特征对片区内行为人上班通勤时间以及迟到与早到时间的影响.

土地数据来自于《郑州市总体规划(2008—2020)》和2008年郑州编制的全覆盖控制规划以及后续的更新调整.通勤数据来自于在中心城区工作的3500名企事业单位员工的考勤记录与问卷调查,问卷由课题组通过企事业单位的人事部门进行发放,问卷内容很简洁,主要问题有该员工的居住地址、通勤方式和出发时间等,结合考勤记录,清晰地显示出该员工的通勤线路、通勤时长、迟到时间、早到时间.

根据对郑州市的调研样本信息,3500名行为人的居住地集中于如下8个区域,分别是中原路和京广铁路围合区域、中原路和大学路沿线区域、大学路和京广铁路围合区域、东开区、二七广场区域、金水路和京广铁路围合的管城区块、政府行政区、商务区.考虑到数据选取的分散性和代表性,针对这8个区域,在每个区域中选取居住面积最多的前6个交通小区,这样可得到48个交通小区,我们定义以每个交通小区为中心及其周围共9个交通小区组成的正方形区域(9km2)为一个片区,因而可得到48个片区.

2.2 指标定义与描述

2.2.1 交通拥堵水平指标

我们用片区内平均每个行为人的通勤时间、迟到时间、早到时间来度量片区尺度模型中的交通拥堵水平.

2.2.2 城市用地布局特征指标

从城市土地利用空间布局出发,以下3个方面的用地布局因素与交通拥堵程度有关联: 密度,城市各个土地利用形式开发的程度,即各类用地分布的密集程度;分散度,组成整个城市地区的开发的不匀称的程度;混合度即土地混合利用程度,在城市地区土地利用形式不同的程度.

(1) 密度指标.此处的密度指的是片区内居住用地和商业办公用地以密集方式开发的程度,借鉴Cutsinger(2005)采用平均住房单元数和岗位单元数的思路,我们用片区内平均每个交通小区中的居住面积和商业办公面积分别作为居住密度和商业办公密度的度量指标[6].居住密度(dens_resid): 即平均居住面积;商业办公密度(dens_comme): 即平均商业办公面积.

(2) 分散度指标.我们采用片区内交通小区居住面积标准差和商业办公面积标准差分别作为居住分散度和商业办公分散度的度量指标.居住分散度(disp_resid): 即居住面积标准差;商业办公分散度(disp_comme): 即商业办公面积标准差.

(3) 混合度指标.混合度,指的是片区内的每个交通小区中住房单元与工作岗位混合分布的程度.商业办公对居住的混合程度(mixed_hous): 片区内居住小区中商业办公面积的平均值.居住对商业办公的混合程度(mixed_comme): 片区内商业办公小区中居住面积的平均值.

2.2.3 影响交通拥堵的其他变量

平均路网密度(dens_net): 片区内交通小区路网总长度与交通小区面积之比的平均值;平均道路用地占比(prop_road): 片区内交通小区道路面积与交通小区面积之比的平均值平均通勤距离(dist): 片区内行为人通勤距离的平均值.

2.3 模型设定

在借鉴已有的研究成果的基础上,建立土地利用特征与交通拥堵之间的关系模型,探究片区内交通拥堵水平与土地利用特征间的相互影响关系.分别以通勤时间、迟到时间、早到时间作为被解释变量,以居住面积及其标准差、商业办公面积及其标准差、商业办公对住房的混合程度、住房对商业办公的混合程度、路网密度、道路用地占比、通勤距离作为解释变量,建立计量模型如下:

time=β0+β1dens_resid+β2dens_comme+β3disp_resid+β4disp_comme+

β5mixed_hous+β6mixed_job+β7dens_net+β8prop_road+β9dist+u,

其中,time可以为通勤时间(time_total),迟到时间(time_late),早到时间(time_early).β0~β9为各个变量的系数.

2.4 数据来源与说明

城市土地利用空间布局数据采集方面,根据已有基础数据和图像资料如《郑州市总体规划(2008—2020)》和郑州市全辖区的控制性详细规划资料等,进行以下步骤:

(1) 1km2交通小区块的划分.根据郑州市实际辖区面积,建立一个规格为23km×31km的划分网格,得到713个面积均为1km2的正方形区块.

(2) 交通小区块内的土地面积数据获取.在计算获取土地面积等数据前,将相关规划中的建设用地图导入CAD制图软件中,并按照已有划分方式,将其划分出713个1km2的正方形交通区块.

(3) 交通小区块内的道路占比与路网密度数据获取.基于总体规划中的道路网络规划图(以2015年底前建成的为准),结合控制性详细规划中的各个街区土地利用规划图中的交通路网布置,包括道路类型、长度与分布情形,计算各个小区块内的各类道路总长.并结合快速路、一级主干路、二级主干路、支路等各等级道路的宽度值,得到道路占地面积,从而获得每平方千米区块用地上的道路面积和道路长度.

以上两类、共5组数据都按照上述方式,在CAD软件中结合规划图形信息实现计算,并建立5个相应的数据图层即时录入,从而获得与交通小区块在土地利用规划图中的地理位置相对应的基础数据表.

在衡量交通拥堵水平的指标方面,除了沿用传统指标中的通勤时间之外,我们将行为人到岗的迟到时间和早到时间也纳入模型来衡量交通拥堵水平.

3 计量结果与分析

考虑到横截面(片区)数据可能存在的异方差问题,我们采用纠正异方差问题的广义最小二乘法(GLS)进行回归分析,并报告稳健性标准误.

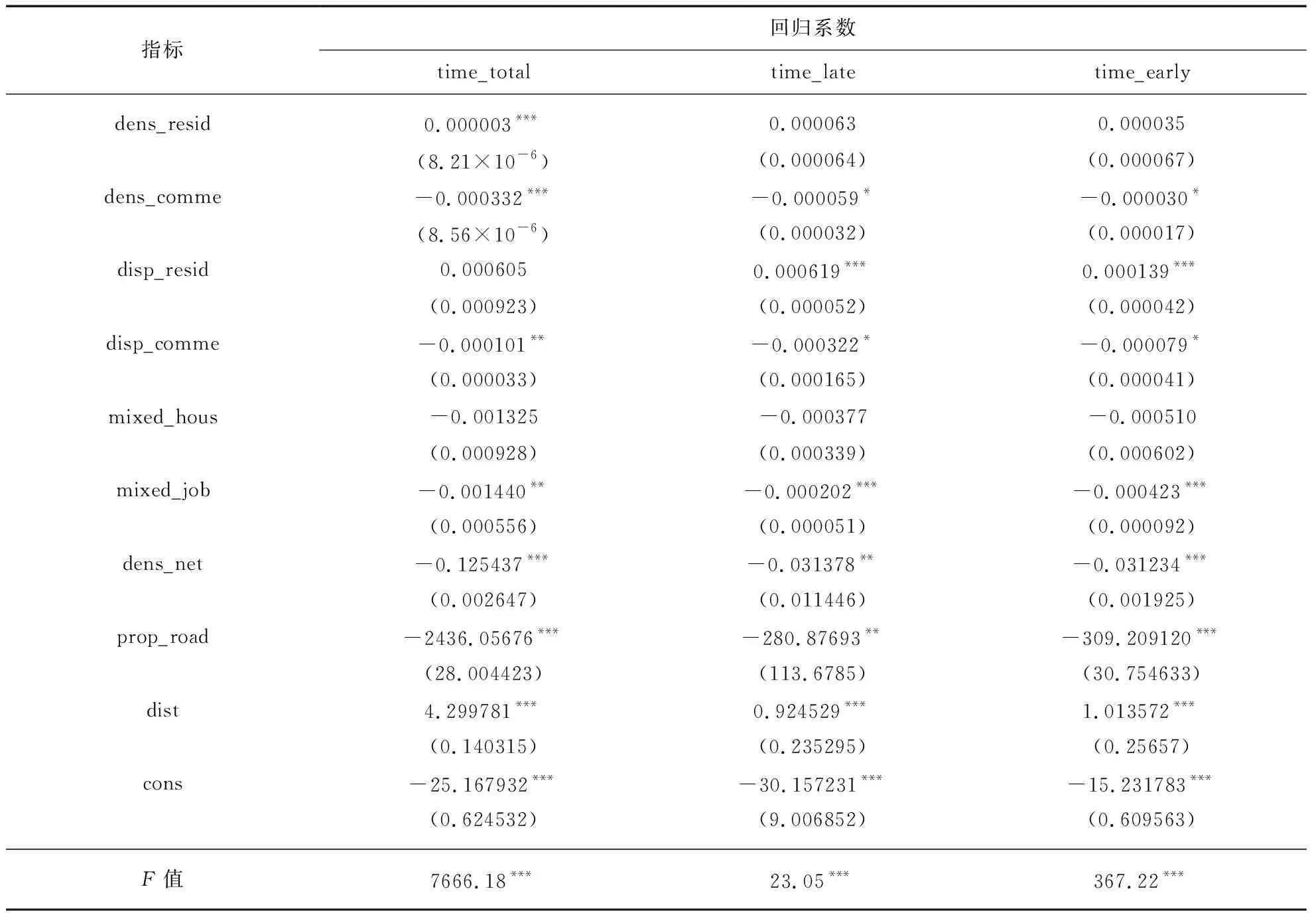

由表1中的F值及其显著性可知,片区尺度模型中关于通勤时间、迟到时间、早到时间3个回归方程的系数均整体显著,模型通过检验.

表1 片区尺度模型的计量结果

注: 表中括号内数字为稳健性标准误,***、**、*分别对应1%、5%、10%的显著性水平.

3.1 关于密度指标对交通拥堵的影响

片区内居住密度对行为人上班通勤时间的影响显著为正(P<0.01),而对迟到时间和早到时间的影响虽然为正但却不显著(P>0.10).其原因是,相对于迟到时间和早到时间,通勤时间受到出发地片区内居住面积的影响要直接很多,同时居住面积的增加意味着通勤者的增加,这都会延长行为人的通勤时间,而迟到时间和早到时间是整个通勤沿线用地布局综合影响的结果,仅仅出发地片区的用地布局的影响较为间接且不明显.需要指出的是,通勤时间的延长并不必然意味着迟到时间和早到时间的延长,因为还存在着行为人对较早出行或较晚出行的选择因素的影响.

相反,片区内商业办公密度的增加却显著缩短了行为人的通勤时间(P<0.01),同时也缩短了行为人的迟到时间和早到时间,且在10%的显著性水平上显著.其原因是,由于片区内的行为人一部分在本片区内就业,亦即其居住地和工作地在同一个片区,而片区内商业办公面积的增加在一定程度上意味着片区内就业的通勤者增加,从而平均来讲行为人的通勤距离缩短,通勤时间也就相对减少.而迟到时间和早到时间的缩短也在于更多的行为人的通勤过程在片区内完成.

3.2 关于分散度指标对交通拥堵的影响

与片区内居住密度对行为人通勤时间、迟到时间和早到时间影响的显著性不同,片区内居住分散度的增加显著延长了行为人的迟到时间和早到时间(P<0.01),而对通勤时间则不存在显著影响(P>0.10).其中的机制是,片区内居住面积分布的不均衡程度的增加会导致片区内行为人出行过程中的不稳定因素增加,相对于通行时间而言,迟到时间和早到时间的不可控性更大,从而导致迟到时间和早到时间的相对延长.而由于行为人可以选择较早出行或较晚出行,从而对通勤时间的影响是不确定的.

类似于片区内商业办公密度对行为人通勤的影响,在10%的显著性水平上,片区内商业办公分散度的增加均会导致行为人通勤时间、迟到时间和早到时间的显著缩短,并且对通勤时间的影响要更显著一些(P<0.05).这都是由于商业办公分散度的增加意味着片区内在途通勤者人数的相对减少,导致片区内交通的相对通畅.

3.3 关于混合度指标对交通拥堵的影响

可以看出,不同的土地混合利用程度对交通拥堵影响的显著性并不相同.片区内居住对商业办公混合程度(商业办公面积占多数)的提高显著缩短了行为人的通勤时间、迟到时间和早到时间,并且对迟到时间和早到时间的影响更显著一些(P<0.01).而商业办公对居住的混合程度(居住面积占多数)虽然与通勤时间、迟到时间和早到时间反相关,但却不显著(P>0.10).其中的机制是,在商业办公地区附近居住的行为人其工作地点一般较近,通常也位于办公区附近,从而居住对商业办公混合程度的提高即商业办公区居住面积的增加,意味着居住地和工作地相隔较近的通勤者的增加,亦即通勤距离的相对缩短,从而通勤时间、迟到时间和早到时间也就缩短.与之不同的是,商业办公对居住的混合程度的提高对行为人通勤距离的影响则很有限,毕竟是在居住区中增加商业办公面积,居住人口仍然占多数.

3.4 其他指标对交通拥堵的影响

可以看出,片区内的路网密度的增大和道路用地占比的提高能够显著缓解交通拥挤,缩短行为人的通勤时间、迟到时间和早到时间.同样,通勤距离与通勤时间、迟到时间和早到时间显著的正相关性也是符合我们预期的.

4 小 结

当前许多城市的交通拥堵问题越来越严重,交通拥堵产生的原因有很多,土地利用是因素之一.交通拥堵具体表现为3个指标的增大,即出行者通勤的期望时间、迟到时间和早到时间,而出行者所在片区中和通勤沿线上的土地利用会影响这3个指标.抽样通勤调查数据的获取是本文的创新,我们在样本城市内与装备了考勤打卡机的单位的人事部门进行协商和沟通,调取该单位考勤记录,并请人事部门发放与回收问卷,问卷中的主要问题有: 性别、年龄、收入、家庭结构等个人特征,家庭住址,每天的出发时间,出行方式.这种数据效率高,成本低,准确性强,信息量大,与考勤记录相结合,出行者的通勤时间、迟到时间、早到时间、通勤线路等信息都比较完整.本文的一个主要发现是大型的高容积率住区加剧了交通拥堵,所有通勤线路经过这种片区的行为人,其通勤时间拉长,早到和迟到频发,也有行为人会选择绕过这种片区,加长通勤距离,也拉长了通勤时间.

参考文献:

[1] GALSTER G, HANSON R, RATCLIFFE M R. Wrestling sprawl to the ground: Defining and measuring an elusive concept [J].HousingPolicyDebate, 2001,12(4): 681-709.

[2] CUTSINGER J, GALSTER G, HANSON R, et al. Verifying the multidimensional nature of metropolitan land use: Advancing the understanding and measurement of sprawl [J].JournalofUrbanAffairs, 2005,27(3): 235-259.

[3] WACHS M, GOMEZ J A, HANSON S E. Curbing gridlock: Peak-period fees to relieve traffic congestion [C]//Special Report 242.Washington, DC: National Academy Press, 1994: 57-62.

[4] MEYER M D. Alternative methods for measuring congestion levels [J].TransportationResearchBoard, 1993,10(3): 182-191.

[5] SMEED R J. Traffic studies and urban congestion [J].JournalofTransportEconomicsandPolicy, 1968,2(1): 33-70.

[6] VICKREY W S. Congestion theory and transport investment [J].TheAmericanEconomicReview, 1969,59(2): 251-260.

[7] DEWEES D N. Estimating the time costs of highway congestion [J].Econometrica, 1979,47(6): 1499-1512.

[8] TZEDAKIS A. Different vehicle speeds and congestion costs [J].JournalofTransportEconomicsandPolicy, 1980,14(1): 81-103.

[9] SOLOW, R M. Congestion cost and the use of land for streets [J].TheBellJournalofEconomicsandManagementScience, 1973,4(2): 602-618.

[10] WHEATON C. Land use and density in cities with congestion [J].JournalofUrbanEconomics, 1998,43(1): 258-272.

[11] IZRAELI O, MCCARTHY T R. Variations in travel distance, travel time and modal choice among SMSAs [J].JournalofTransportEconomicsandPolicy, 1985,34(3): 139-160.

[12] GORDON P, KUMAR A, RICHARDSON H W. Congestion, changing metropolitan structure, and city size in the United States [J].InternationalRegionalScienceReview, 1989,12(1): 45-56.

[13] EWING R, PENDALL R, CHEN D. Measuring sprawl and its transportation impacts [J].TransportationResearchRecord, 2003,183(1): 175-183.