基于WAP指数的华北地区夏季旱涝研究

2018-06-11赵悦晨周志花李彬

赵悦晨 周志花 李彬

摘 要 基于华北地区均匀分布的各个站点最近53年(1960-2012年)降水资料,进行WAP指数变换,对于华北地区夏季降水资料的降水距平场进行REOF分区,并对各个分区内的站点WAP指数序列进行线性趋势分析、M-K检验分析和Morlet小波分析。结果表明:我国华北地区的6个分区,各分区年际和年代际波动幅度都比较明显,具有干旱化的趋势,除河南省外,其他5个分区分别在2005年、1966年、1980年、1993年、1995年、1983年和1973年发生突变,突变后UF呈下降趋势,总体都是呈现明显的干旱化趋势。具有旱涝异常的相对一致性。

关键词 华北地区;干旱;夏季降水;WAP指数

华北地区四季分明,冬季寒冷干燥且较长,夏季高温降水相对较多。春秋季较短。华北平原是我国小麦的主产区。过去几十年的资料表明该地区暴雨洪涝和持续性干旱异常活跃,对当地的农业生产和生态环境造成诸多不利的影响。夏季是华北地区降水最为集中的阶段,且降水的突发性和局域性很强,对此国内的气象学者进行了大量的研究。共同揭示出过去50多年我国华北地区干旱化趋势十分明显。同时,华北干旱表现出明显的年代际变化特征,特别是20世纪70年代中后期开始干旱更趋严重,目前认为北方地区普遍增温是干旱化加剧的主要原因且我国北方持续的大范围干旱是取决于我国夏季降水的南涝北旱分布特征的。

干旱指数作为干旱程度的量化标准,在干旱监测、预测和水资源管理方面起着重要作用。而各种干旱指数标准繁多,干旱指数多种多样, 大量前人研究发现,SPI和Z指數,能较好的反映旱涝趋势。姚玉璧【1】等利用全国515个站的气象资料,用Palmer指数进行了干旱区划和研究春季区域的演变特征。但已有的这些干旱指数并不能反映干旱强度和持续时间上的关系,对此Byun【2】提出了有效降水的概念,认为可以利用日降水量随时间衰减的累积函数来表征前期降水对于当前旱涝的影响。之后Lu【3】提出用逐日加权平均降水量(WAP)来表征当前的旱涝状况,WAP实际上就是一种有效的指数,能够很好的反应一个区域的干湿状况,且WAP指数在干旱过程演变的判别效果上,表现出良好的稳定性。而CI指数和Palmer指数出于自身算法上的因素容易出现不合理的波动乃至中断现象。

故本文引入WAP指数对我国华北地区的夏季的旱涝进行分析,基于降水距平场的REOF分区,对各分区再行分析WAP指数。以分析基于WAP指数的华北地区旱涝特征。

1 资料与方法

1.1 资料

本文所用的资料为国家气候中心提供的华北地区109个测站1960-2013年6-8月逐日降水资料。

1.2 方法

2 结果与分析

2.1 WAP指数的空间分布特征

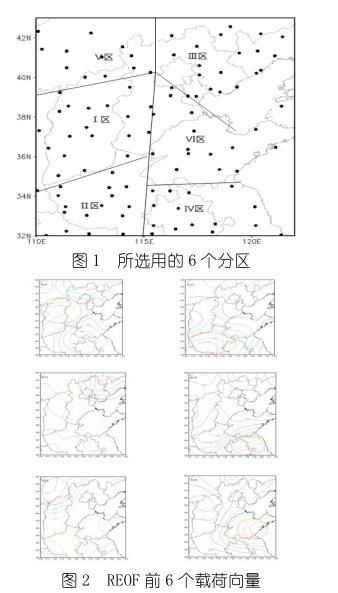

对我国华北地区109个站1960-2013年夏季降水资料的降水距平场进行REOF分析,载荷量LV能够较好的反映降水场的空间特征。我们按照旋转载荷向量取大值区且及基本上覆盖华北地区的原则,得到6个主要的区域(图1)。上述前6个载荷向量累计解释方差贡献达到总方差的79%(图2)。

2.2各分区的年际变化

图3所显示的是华北地区各分区WAP指数的时间序列和一元线性回归。从6个分区WAP指数的年际变化来看,总体上讲,近50年我国华北地区总体上还是呈现出干旱加重的趋势。这与我国总体上南涝北旱的形势是一致的。线性趋势较大的区域主要有Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅵ区都在华北地区的东部沿海。而Ⅴ区的线性趋势最小。余下的Ⅰ、Ⅱ两个区域线性趋势接近,介于大值与小值之间。具体来说,Ⅰ区总体来看,涝年的频次要比干旱年份多,且2000年至2010年代没有发生大的旱涝,但总体上已经开始有偏旱的趋势。Ⅱ区从总体上看是偏旱的,但是在1990年代后期到2010年代出现了偏涝的趋势。Ⅲ区旱涝变化显著,总体上偏干旱。且近年来的2000年到2010年代开始呈现明显的干旱化趋势。Ⅵ区从总体上看,都是呈现明显的干旱化趋势。尤其是进入1990年以来干旱的年份远多于涝年。Ⅴ区也总体呈现为偏旱。其中1980年到2000年代之间,但是旱涝变化很大,WAP指数波动较大。2000年到2010年代呈现明显的干旱化趋势。Ⅳ区在1960年到1980年代旱涝变化较大,一直到2010年代WAP指数波动减小,呈现出明显的干旱化趋势。

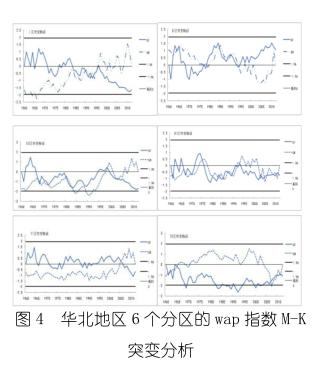

2.3突变特征

根据我国华北地区的6个分区的WAP指数的M-K检验曲线图(图4),可以看出,Ⅰ区WAP指数一直呈波动式升降,在1990发生第一次突变。在1997年第二次发生突变后,WAP指数有了一个持续下降趋势。Ⅱ区WAP指数发生了4次突变,1995年发生突变后,WAP指数呈波动上升的趋势。Ⅲ区WAP指数发生三次突变之后。1998年又发生了突变,之后,WAP指数呈明显的下降趋势。Ⅳ区WAP指数发生了4次突变,1993年突变发生后,WAP指数呈波动下降趋势。Ⅴ区WAP指数在2005年发生突变之前呈波动式升降。2005年发生突变之后,WAP指数呈明显的下降趋势。Ⅵ区WAP指数在1966年发生气候突变之后,总体上呈现下降趋势,不过这种下降是伴随着小的波动升降过程的。综合上述的分析结果来看,华北各个分区表现出了旱涝异常的相对一致性。即为干旱化趋势明显。

2.4 周期特征

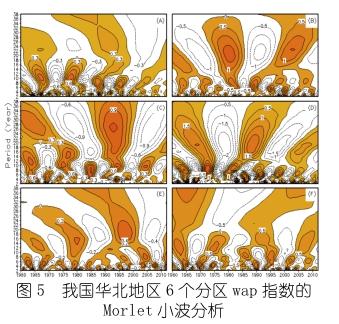

从图5(图5中分别用A,B,C,D,E,F表示上文的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅴ、Ⅵ这6个分区)可以看出,华北地区6个分区的降水都存在有明显的周期振荡特征,变化复杂的小时间尺度存在于大时间尺度上,这是由于不同时间尺度对应的降水结构存在差别。也就是说华北的6个分区分别由不同的周期振荡叠加而成各自的降水变化特征。Ⅰ区在1980年代以前具有3a的显著周期,且从1980年代末开始存在2a的显著周期;Ⅱ区存在显著的5a周期和6a周期,且还有3a和 2a的周期;Ⅲ区的存在显著的4a和 6a周期。此外,还有3a的显著周期;Ⅳ具有2a的周期。此外,还有5a的显著周期;Ⅴ区存在2a和4a的显著周期。此外,在1990年到2000年代中期还有一个5a的显著周期。Ⅵ区具有2a和 8a的显著周期。此外,还具有4a的显著周期。

3 结论

(1)我国华北地区6个分区年际和年代际波动幅度都比较明显,都呈现干旱化趋势,线性趋势较大的区域主要有Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅵ区都在华北地区的东部沿海。而Ⅴ区的线性趋势最小。与我国南涝北旱的形势相吻合。

(2)我国华北地区6个分区除Ⅱ区河南省外,其余5区分别在2005年、1966年、1980年、1993年、1995年、1983年和1973年发生气候突变,突变后wap指数呈现下降趋势,总体都表现出干旱化的特征。

(3)我国华北地区各分区夏季降水的年际、年代际周期特征具有多时间尺度振荡的特点,典型的来说存在2-3a,4-6a的周期变化。

参考文献:

[1]姚玉璧, 董安祥, 王毅荣, 等.基于帕默尔干旱指数的中国春季区域干旱特征比较研究[J]. 干旱区地理, 2007, 30(1): 22-29.

[2]Byun H R, Wilhite D A. Objective quantification of drought severity and duration[J]. Journal of Climate, 1999, 12(9): 2747-2756.

[3]Lu E. Determining the start, duration, and strength of flood and drought with daily precipitation: Rationale[J]. Geophysical Research Letters, 2009, 36(12).

[4]孙力, 安刚, 丁立. 中国东北地区夏季旱涝的分析研究[J]. 地理科学, 2002, 22(3). 311-316.

[5]沈彦军, 李红军, 雷玉平. 干旱指数应用研究综述[J]. 南水北调与水利科技, 2013, 11(4): 128-133.

[6]张岳军, 郝智文, 王雁, 等.基于 SPEI 和 SPI 指数的太原多尺度干旱特征与气候指数的关系[J]. 生态环境学报, 2014, 9: 002.

[7]袁文平, 周广胜. 标准化降水指标与 Z 指数在我国应用的对比分析[J].植物生态学报, 2004, 28(4): 523-529.

[8]魏鳳英. 现代气候统计诊断与预测技术[M]. 气象出版社, 2007:63-140

[9]翟盘茂,邹旭恺.1951-2003年中国气温和降水变化及其对干旱的影响[J].气候变化研究进展,2005(01):16-18.