引入“形成性评价”的“2—2”结构课程之考核改革的思考

2018-06-11程宏

程宏

【摘要】课程学习效果的评价是整个教学体系的重中之重。对于理论+实验的“2-2”结构课程而言,引入细致化考核的“形成性評价”机制,科学设计和灵活制定评价方案,既能及时反馈学生的阶段学习状况,又能通过精准定位知识点,帮助强化阶段学习要点。采用多种方法,尽可能客观全面地评价学习成效,循序渐进地引导学生主动学习,从而达到课程预期的教学效果。基于这一思路,笔者在自己教授的“2-2”结构课程中,从课程架构设计、实验项目选择到评价指标设置等,对各细节进行了实践探索,力求达成“理论指导实践,实践反哺理论”的目标,并就此与同行探讨。

【关键词】形成性评价;“2-2”课程;考核

“形成性评价”(Formative Assessments)并非新概念。作为对教学过程的评价策略之一,这一概念最早由美国教育学家斯科里文(Scriven,M.)在1967年其关于《教育评价方法论》(The Methodology of Evaluation)一书中提及,之后由包括布鲁姆在内的不少教育学家尝试并将其应用于教学过程中。直到保罗.布莱克和迪兰.威廉细致分析并总结了250个关于“形成性评价”的研究结果后,这一评价方式始流行西方教学界。与应用在教学阶段结束才对学生进行总体考核的“终结性评价”不同,“形成性评价”贯穿在教学过程的始终,强调对学习过程的监测、评价和反馈,使得师生自始至终清楚教学目标与现实的距离,从而采取灵活措施,最终达成教学目标的实现。在欧美,这一应用已从早期的基础教育扩展至包括高等教育在内的各层级教学活动中。在我国,亦有不少学者也将其应用在某些课程教学中,力图改变以往每学期采用的单纯的“终结性评价”,但其手段更多侧重在设置平时测验以增加平时成绩在期末总评中的占比。笔者认为,要真正有效实施这一评价方式,重点在于针对课程的性质设计相关评价体系。在了解评价对象的现状下,设定评价标准和评价内容及项目,并努力在过程中做到及时反馈,方能体现“形成性评价”的精髓。笔者尝试将这一方式应用于“2-2”类型的课程教学,力求对传统的课程考核与评价方式有所突破。

一、“2-2”课程特点及评价考核的要求

“2-2”指的是一门课的周教学学时,由2课时的理论教学+2课时的实验教学组合而成。课程多由以往3课时/周的纯理论课衍生,学分不变。其用意是冀望以实验课的实践性教学,带动对理论课专业知识的理解。从某种角度说,该类课程的设置是应近年来各级教育管理部门提出的“强化实践育人环节、增加实践教学比重,确保各类专业实践教学必要的学分(学时)”等指示要求而设,亦是为顺应社会发展实际需求,提升学生动手能力,真正体现“教与学”的教学理念。

以“2-2”形式开设的课程均要求设计与理论课数量对等甚至更多的实验内容。无论课程性质何类,其基本特点为:理论与实践相结合或更注重具体实务,从而提升理论教学。理论课以教师课堂讲授为主,重点是理论知识的演绎和解读。实验课是基于理论的具体运用,在配置相关实验设施(包括计算机、网络及一些场景设施等)的实验室进行。实验内容伴随理论课进度展开,但更侧重某些关键知识点在实验环节中的操作,帮助学生举一反三、融会贯通地解读课程要点,增强学生对现实问题的判断和分析能力。就课程结构看,由于增加了同等课时的实验环节,整个课程的课时量相应增加,故要求任课教师须具备高屋建瓴的眼光,重新规划和设计课程教学体系,比如对原课程教学大纲的调整。在笔者的课程中,调整后的教学大纲内容分成三类:(1)必须在课堂演绎、同时又在实验室操作以加强深入理解的课程重点和难点;(2)课堂略讲但要求学生在实验课中参与并检验其动手能力的内容;(3)学生自学但须通过实验课师生互动检验的知识点扩展内容。这种理论结合实际加自主学习能力培养的方式方法,不仅为学生的个性化学习预留了空间,还对其自主学习能力提出了较高要求,符合认知心理学知识建构与表征的描述。在认知心理学看来,知识可分为陈述性知识和程序性知识两大类:前者属于某种程度上静态的、相对不变的事实性知识,代表了个体对客观事物与事件的知晓和理解;后者则包含了动作技能和认知技能两个方面,需要通过多次操作训练才能将某种技能性知识储存于人脑中。我们或许可以将理论课的学习看作是事实性知识的吸取,那么,实践过程的训练则是该知识的建构过程,而自主学习则是对这一过程的消化强健。当一个人同时获得了陈述性知识和程序性知识时,便可证明他真正获得了运用某种知识去产生行为或解决问题的能力。从这一点看,“2-2”结构课程的理念,符合学习者对知识的吸收和消化的学习过程。

笔者认为,“2-2”结构课程可以改变以往备受诟病的“灌输”式教学模式。即运用理论加实践的形式,激发学生的学习兴趣。它为年轻人提供了消化吸收的空间,使其在动手实践的体验中,对所涉及的具体问题及其解决方式产生新的认识,真正理解其核心意义,最终达到对其产生兴趣或激情。为了让“2-2”结构课程的教学模式真正达成初衷,其对课程的评价考核至少应在以下几方面有所建树:(1)课程教学评价充分考虑理论与实践有机统一;(2)理论能指导实践,实践能反哺和强化理论,做到对理论的适时消化和理解;(3)实践过程中对相关理论的操作和运用,甚至对其进行拓展和延伸,均能体现各个学习阶段的重点要点;4.课程的评价考核结果有足够的信服度。

二、“形成性评价”对“2-2”结构课程的适用性

根据布莱克和威廉的阐述,“形成性评价”可以被理解为贯穿整个教学周期并由教师和学生共同参与的活动,以及教师对学生或学生彼此之间对这些活动所作出的反馈。它重在过程的评价而非活动结束时特定的测试,为教师和学生提供了适时的学习效果反馈。这些阶段性的评价反馈,帮助教师和学生适时采取措施调整或改进教学进程,从而使“教与学”成为一个不断自我修正和提升的系统。就这点看,“形成性评价”手段不仅仅有利于教师的“教”,也促进学生的“学”,因而将其作为课程“终结性评价”的重要参考是有说服力的,能体现“教”与“学”本意。准确地说,“教”与“学”,是教师与学生共同进步、互相促进的过程。教师的任务不能仅仅停留在“教”,学生的任务也不仅仅只是“学”,它涵盖了教师和学生精诚合作,共同“推理”和“解决问题”的全过程,是教师和学生互“教”互“学”共同完成教学目的的过程。

由于增加了2课时/周的实验教学,“2-2”结构课程为引入“形成性评价”创造了条件。“形成性评价”可以具体表现为课堂测验、小論文、报告、学生作业展示及实验室项目等多种形式。由于每个阶段均须对教学过程做出反馈,对课程的考核更细致,更有难度,要求更高。各阶段反馈结果以不同形式记录在案,待整个学期结束时,便以“分数”计入最终评价结果,从而更客观更全面地体现学生的学习成效。为了使每一阶段的反馈促使下一阶段的教学获得更好的效果,常规测试手段(如随堂小测验)可用于检查课程重点难点知识的掌握情况;作业展示和实验室操作可用于增加师生之间和生生之间的互动,进一步演绎和理解某些概念;小论文或小组PK等形式,既培养学生思辨能力,又客观地反映当前学习状态等等。从另一个角度看,教学过程中多种教学手段的采用,也必会促使教学者更加系统和全面地探索和了解某个知识领域,从而形成与之匹配的特有的教学方法和评价模式。概言之,在“2-2”结构课程中采用“形成性评价”,给教学者提供了一个理论知识运用的空间,以及如何达成“教与学”最佳平衡点,包括对整个课程结构的规划和设计的前瞻思考,使其不断处在“过程反馈+考核+不断调整”的状态。而学习者亦能在“理论学习+操作训练+重新认识+运用+真正理解”过程中让知识结构得到升华,增强限时学习状态下的学习“获得感”,唤起学习趣味,从而可能转变其“为考试而学习”成为“终生学习”的学习者。此外,这种方法另一个好处是将学生的期末考试压力分散在整个学习过程,看似平时“忙碌”,实则期末相对轻松,因为它不是大考前高强度的短时间消化理解,因而知识会掌握的更加扎实,也比期末考试“一锤定音”式的简单评价方式更趋合理和科学。笔者认为,“形成性评价”的过程反馈能帮助学生养成认真对待课程学习的态度,纠正“被迫学习和被动学习”的不良学风,对培养学生终身学习的习惯,树立良好的“做人做事”的风气大有裨益。

三、结合“形成性评价”的《仓储管理》课程实践

(一)“形成性评价”设计及“评分”的构成

“2-2”结构课程的核心是“理论+实践(实验)”,故2课时/周的实践重点在于消化和理解理论课程中的难点和重点,通过师生互动,达到知识拓展和知识应用能力的目的。它涵盖堂内知识面的拓展和堂后参考资料的阅读,以及具体实例的探讨。笔者主讲的“仓库管理”当属这类课程。

作为一门侧重实务的课程,其“终结性评价”成绩由期末考试+过程考核的各项权重组成:期末考试(或论文)占40%,平时成绩占60%(其中各项权重可根据实际情况调整)。总评权重的考虑基于:(1)过程学习很重要,但需突出整个学习过程结束时整体知识掌握程度的检验;(2)过程评价的每一项均体现在总评中,表明过程学习的重要性和不可或缺性(3)体现过程学习一定的宽容性,督促学生学习,培养学习主动性。从“形成性评价”的角度看,占比不高的每一个单项的评价结果都会直接影响期末的“终结性评价”。换言之,每次的阶段性评价都高,“终结性评价”也高。但一次“失足”不会造成“灾难性”的后果,因为它“警醒”学习者下一阶段的学习该如何展开。根据教学进度,围绕课程重点难点,在过程和实验环节设计了相关的考核评价手段。既借助专业教学软件在实验课进行模拟实训,加强对仓库作业流程的理解;又通过具体实例讨论的形式,深化对仓储规划、库存控制策略等理论知识的理解和应用,提升学生理论运用于实际并解决具体问题的能力。

(二)过程评价的实施形式

在“仓库管理”课程中,笔者主要采用了三种形式来实施“形成性评价”:显性评价(obtrusive assessments)、隐性评价(unobtrusive assessments)和学生自主行为产生的评价(student-generated assessments)。“显性评价”通常以笔纸测试、演示或表演等形式,在教学活动过程中间断进行;“隐性评价”多应用于某种过程化的内容中,比如教师对学生在某项实验中的投入程度,通过观察获得并进行记录;“学生自主行为产生的评价”则通过师生互动中教师发现某学生对某主题独到思考进行记录。

之所以采用上述三种考核方式,尤其是后两种方式,是因为像“仓库管理”这样的课程,虽有指导理论,但实践性和操作性更强,考察的不只是理论的运用,更多的是能否采用灵活多样的或者更好更快的手段去处理具体问题。其次,责任心,或者说是投入度,也是课程学习中的一个考核点。对某些虎头蛇尾的学生而言,这无疑是约束他们从而培养好习惯的良策之一。最后,那些勤于思考并能用创新的方法解决具体问题的学习者应该获得特别褒奖。

无论评价方式为何种,其结果是帮助学生感受到或者意识到自身的不足并加以改进,特别是提升其发现问题解决问题的能力和方法。“形成性评价”的过程考核和反馈警醒学习者学习过程中存在或者可能存在的问题,促使他们对其作出反应,促进了教学的效果,其最终的成绩评估,也更加合理、更加科学、更有说服力。

(三)可能存在的问题

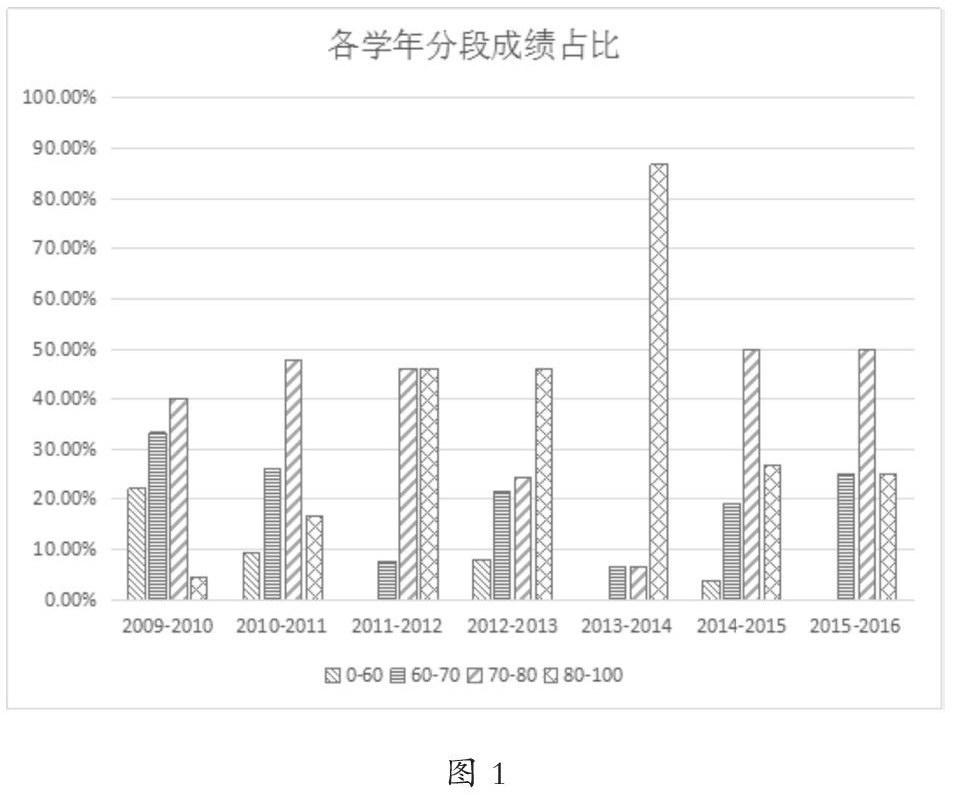

引入“形成性评价”作为课程考核改革的出发点,其实际效果,可从学生期末总评成绩的一些变化中得到肯定。笔者从2011年开始对这门课实施改革,其中实验环节的“2”在总评分中的占比也逐渐由40%调整为60%。(图1是09年至16年间该课程学生总评体现出的各分段成绩统计(从左至右依次为:蓝色60-69;红色70-79;黄色80-89;淡蓝90以上。)

“仓储管理”是专业方向选修课,选课人数相对较少(通常不到40人)。近几年的教改实践中(2010-2016),在课程难度和考核难度不变的情况下,第一年的尝试效果不是特别明显。但从2012学年后的总体趋势看,总评在70分以上的学生占比逐年有所提升,一定程度显示出课程考核改革的初步成效。尤其是13-14年度高分段表现尤其突出,原因之一是当年选课人数不足20人,超小班化的教学效果更为显著。

总评成绩的变化从一个侧面反映教学效果的改善。事实上,通过学生的到课率、课后网上讨论的参与积极性、以及对课程本身的投入程度等,都可以一定程度来感受“形成性评价”策略给教学带来的变化。当然这仅是针对一门课的感受,在其它类似课程中进行实践是否也能取得同样的效果?如果某一时段“隐性评价”和“学生自主行为产生的评价”不够理想,仅凭“显性评价”能否做到客观全面,或者说,怎样让“显性评价”做到更客观更全面?这些问题,以及其它一些可能会出现的问题,均是需要我们进一步考虑的。