掩映的美学

2018-06-11朱亮亮王冬松

朱亮亮 王冬松

摘 要:“门遮”是中国古代斜放在建筑物前面起遮蔽作用的一种可移动板面结构。文献记载最晚自汉代就已出现,图像则自宋代至清代的绘画作品中屡有所见。以《清明上河图》和其他古代绘画作品中所绘“门遮”图像为中心,对其形制构造和设置意涵进行分析,从而折射中国古代居住环境中的“遮蔽”哲学。

关键词:门遮;宋画;遮蔽;隐逸

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:2095-7394(2018)05-0095-08

“门遮”本为许慎释“阑”之语①,然而,“门遮”在正统文献中很少出现,我们推测,许慎所谓的“门遮”应是当时人的口语。由于“阑”作为名词在后世主要指“栏杆”,和本文所说的“门遮”不同,故本文依然使用“门遮”这一原初概念来展开讨论。

“门遮”的功能和形状都与“门”有些相似,但又有所不同。相似之处如两者都是木质或编织物的矩形板面结构,都对建筑的内部空间起到一定的遮挡作用。其不同之处,“门”一般是附着在墙体上围绕门轴转动,“门遮”则是可以独立活动的可移动装置;“门”可以完全封闭,而“门遮”始终是半遮半开;此外,“门遮”和古代建筑中的门外之门也不一样。它是在建筑物“正门”的前方位置斜放一块(或并排放两块)矩形板面,从正面将“门”内的建筑空间遮住,其上端可穿出屋檐,下端支于地面,“门遮”与墙面以及地面三者之间构成一种直角三角形的几何结构。根据存世图像,我们发现,古代建筑中有“门遮”的地方往往并没有门,因此,“门遮”在某种程度上的确是代替门而存在的。近年来,有关“门遮”的研究也引起了一些学者的关注,如万炜在《<清明上河图>中“解”字招牌店铺的屏具研究》一文中,对“解”字店铺门口的两扇“屏具”(与笔者所述“门遮”是同一物件)的功能和构造进行了系统的分析。但就起功能的分析来看,主要是从其遮风挡雨的建筑功能和广告招牌的商业功能两方面论述。[1]而另一篇《张择端<清明上河图>中“解”字店前挡板之研究》,则认为门前的“擋板”一方面是低档酒店的标示物,另一方面是民居前面的布照壁。[2]

但“门遮”的意义又不限于此,它只是对建筑内部空间进行一种遮挡而不是将其完全封闭,故其遮蔽的象征意义大于实际意义,即主要通过视觉上的遮蔽或阻挡来营造一种特定的空间氛围——这是一种遮中有开、隔而不断的空间结构,它体现出中国古人充满辩证思维的生存哲学。

中国古代图像中所见“门遮”大体可以分为两类:其一多出现在繁闹市井,如张择端《清明上河图》(以及后世的摹本或仿本),元代佚名《卢沟运筏图》等画作中所绘即是;其二多出现在山居村舍,如《鹊华秋色图》《夏山高隐图》和《湖庄清夏图》等描绘郊外风光、丛林隐逸及村野民居题材的绘画作品中所绘即是。在这一市一野,一闹一静之中,“门遮”所发挥的作用有所类似又有所不同。

一、繁闹市井中的“门遮”

目前,所见最早的“门遮”图像出现在宋代,张择端在《清明上河图》中即有对“门遮”的清晰描绘。如在画面左端“解字铺”的前面斜放的两块“木板”即是(图 1),这两块“门遮”形制较大,制造亦十分考究,其上端穿出屋檐,下端支于地面之上。由于该“解字铺”是“当铺”的可能性比较大,所以这两块“门遮”可以起到对店内隐私进行遮蔽的效果。此外,在“王家纸马铺”旁边写有“小酒”二字的“川字旗”下,也并排斜放着一对“门遮”(图 2)。从画面的细部描绘来看,其面板结构应该不是木板而是由芦苇或竹篾等植物茎杆编制而成。虽然其顶端被画面遮挡,但从比例上看,依然高出屋檐。这两块“门遮”的形制、摆放特征都与“解字铺”前的比较接近。从画面描绘来看,这个酒铺整体格局以中央大门为界,画面右面是包厢,左边即两块“门遮”掩住的部分应该是“大厅”,两块“门遮”像“屏障”一样将大厅内部的空间与外面的马路分割开来,从而强化了店铺的“自我空间”。

除了这种形制比较规整的面板式“门遮”之外,《清明上河图》中还出现了一种卷帘式“门遮”(图 3),估计是用芦苇或香蒲茎杆编制而成。与面板式“门遮”是竖着斜放在地面上不同,卷帘式“门遮”可以向水平方向卷起来,也可以整体移动,如画面所绘卸货码头上方的店铺前即有一个(图 3)。

此外,画中木匠铺正上方的一个店铺前面也并排放了一对这种形制的“门遮”(图 4),其上部亦穿出屋檐。类似的“门遮”在《清明上河图》中还有其他数处,这类“门遮”尺寸比较大,它们多出现在市井建筑之中,主要发挥着空间分割和视觉遮挡的作用。

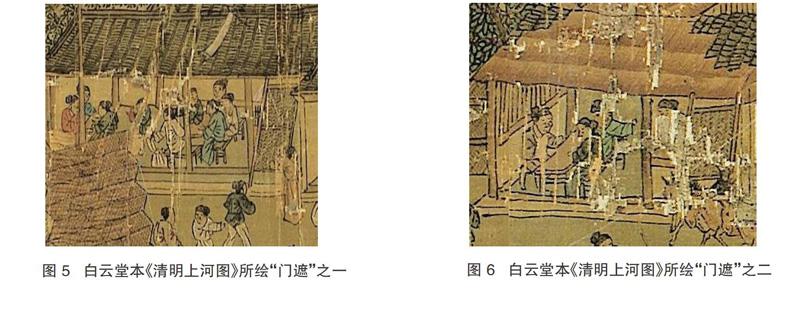

根据我们的图像统计,卷帘式“门遮”似乎远没有面板式“门遮”更为常见,可能是后者形制更为标准、更加精致,也更方便移动的缘故。我们在《清明上河图》的各种后世仿本摹本以及其他绘画中经常见到的“门遮”也都是面板式的。如白云堂本《清明上河图》中可以看到三处这样的“门遮”②:其中两个为编织物面板(图 5、图 6),另外一个为木质面板(图 7),三者皆上抵屋檐,斜放于店铺靠近“掌柜”的一侧。这三个店铺均为酒家或客栈,都生意正火,将“门遮”置于“店员”活动的一侧(在图 6和图 7中可以明显看出来),显然是为了遮蔽“工作人员”的环境,而把开放的空间和视野留给顾客和路人。这既是功能性空间区分的需要,也是商业隐私空间的需要。

在台北故宫所藏清院本《清明上河图》中,也可以看到几处形制相似的“门遮”。它们或置于“门”前(图 8),或置于“门”侧(图 9),或置于凉棚一侧(图 10),摆放位置相对灵活。

与张择端《清明上河图》类似,元代佚名《卢沟运筏图》也是一幅出色的风俗画,画面主要描绘了元代卢沟桥一带港口运输木材的繁忙景象。其中,在一个茅屋前面也摆放了一只“门遮”(图 11),“门遮”对面是一个繁忙的卸货码头。因此,与张择端《清明上河图》中的情形类似,这一“门遮”主要也是阻挡路人视线和掩护内部空间的需要。

二、山居村舍中的“门遮”

在与张择端《清明上河图》差不多同时期创作的、赵令穰的《湖庄清夏图》中(图 12, 1100年作),也有一块置于民居前面的“门遮”。此外,北宋范宽传派画家所绘《雪麓早行图》(旧题范宽)

(图13),南宋佚名《云关雪栈图》(旧题许道宁)(图14),以及宋代佚名《重溪烟霭图》(旧题董源)(图15)等画面中也有此类“门遮”。这也说明“门遮”在宋代并非仅用于商业建筑,一般民居中也同样适用。这种在民居尤其是荒山、野林中的房屋前出现“门遮”,在遮蔽的心理效应上与市井中的情况有所不同。如果说,前者是在繁华闹市的“拥挤”环境中对隐私空间的一种“遮蔽”,那么后者更像在山居村舍的“空旷”地带中对自在处境的一种“渲染”。如元代赵孟頫《鹊华秋色图》中所绘“门遮”置于林间草屋之前(图 16),屋内一女子模样者依栏远望,近处一男子在挥锄劳作,一派农家生活的自然景象。又如明代周臣《毛诗图》所绘“门遮”位于院内里屋前(图 17),画面也具有强烈的农村生活气息。此外,清代王翚(1632-1717)《康熙南巡图》中所绘的“门遮”(图18),以及徐扬《姑苏繁华图》中所绘两处“门遮”(图19、20),亦位于远离闹市的郊野房屋之前,焦秉贞(1669-1742)所绘《耕织图》(图21)中的“门遮”也是置于庭院之中。这类“门遮”所散发出来的生活气息和人间情怀,既是自给自足的中国传统农业文明的体现,也是也自在具足的中国传统审美哲学的外化。

上述郊外或山林中村舍门口的“门遮”从形制结构上看以简洁的竹制框架为主,中间或是一整块木板,或是斜交叉的竹条进行支撑,简单而朴素;从设置方式来看都是斜着摆放在房屋的出入口,隐蔽屋内空间和遮挡视线的意涵显而易见。再從画中周边的环境上考量,一般是在树荫下面、丛林之中或小桥旁边,画中的人物有的执杖归来,有的会客访友,外出耕作,有的院内纺织,一派归隐田园气息。

三、作为隐逸符号的“门遮”

在中国古代失意文人的介入下,山林和田园中自在自足的生活经常会诱发一种隐逸情怀。由此,古人画卷中的一间草屋、一座茅亭都往往成为画家归隐山林的视觉表达,而“门遮”也往往成为一个与之相关的视觉符号。如元代王蒙所绘《夏山高隐图》(图22),一人闲坐在“门遮”掩映的茅亭中,亭外一只小狗在奔走玩耍。画家用了不少笔墨去细致刻画“门遮”的面板肌理,在此,“门遮”以一种非常细节化的表达,强化了画面隐居主题带给人的现场感和真实感。由此,本来出于遮蔽目的“门遮”反而成为一个揭示人自我存在的重要标志,这正体现出中国古人的辩证思维和生存哲学。

不过,这种隐逸情怀所传达出来的似乎并不是不食人间烟火的修道士式生活,而是更接近生命本质层面的陶渊明式的诗性存在。我们在这几幅作品中都可以看到画面人物的生活状态:或荷物晚归,或挥锄劳动,或驻足凝望,或安坐休息,皆是一种自在自足的状态。由于“门遮”某种程度上暗示了“人”(或“人家”)的存在,这类画面所表达的审美情趣和中国古代文学艺术中的“荒寒”意境又有一定的语义交叉。

中国古代诗文中“荒寒美学”风格的形成与中国山水画的兴起似乎有着相似的节奏。宋代之前,较少有对“荒寒”的文字和画面表现,入宋之后,二者都多起来。如王安石《半山即事十首之十》有云:“秋云放雨静山林,万壑崩湍共一音。欲记荒寒无善画,赖传悲壮有能琴。”[3]798陆游《小舟白竹篷盖保长所乘也偶借至近村戏作二首》(其二)亦云:“雪云无际暗长空,小市孤村禹庙东。一段荒寒端可画,白篷笼底白头翁。”[4]675这些诗句从侧面反映了当时应有不少画家善于表现“荒寒”的画境。如北宋画家李成即以表现“荒山寒林”为能事,虽然我们尚未从其传世作品中见到“门遮”,但是,从上文所提到的宋人作品《雪麓早行图》和《云开雪栈图》中,我们还是可以感受到一些“荒寒”的美学风格的。

这种“荒寒美学”在元代画家倪瓒那里似乎达到了极致。不过,在倪瓒的山水画面中,“门遮”似乎消失了,只剩下无边的水和单薄的树点缀着孤零零的茅亭,这里的茅亭也不再是“可居”“可栖”的,而已浓缩成一种抽象的视觉符号。可以说,倪瓒的画面是高度象征的,其中,“隐逸”被推向了极致,近乎变成了“逃逸”。所以,倪瓒画面中“门遮”的消失,也意味着人的“缺场”,而在之前我们提到的那些“门遮”画面中,无论画家有没有将人物画出来,人都是“在场”的。其山水画作《紫芝山房图》很好的印证了这一点(图23)。因此,我们不得不认为,倪瓒是一个极端的例子,他过度逃避的人生态度取消了画面中人的存在,自然也取消了“门遮”赖以存在的基础。倪瓒近乎偏执地将中国古代的隐逸哲学推向了宗教的边缘,不过这已不在本文的讨论之列。

四、结语

历史地看,“门遮”的出现与中国古代的经济、社会和文化形态都有不解之缘。如果说繁闹市井中的“门遮”透漏出的是商品经济下对生命个体“隐私空间”的关注,那么山居村舍中的“门遮”诉说的则是农业文明下的那种自给自足有开有阖的生命节奏,是对以人家为单位的“存在空间”的关注;而那些作为隐逸符号出现的“门遮”,折射出的则是一种文人化的个体生命姿态,一种孤芳自赏、洁身自好、不愿与浊世合污的生命哲学,是对一种放大了的“自我空间”的关注。

总而言之,“门遮”的存在其实就是“人”的存在。只不过在不同场景下,这种存在的意义有所不同罢了。“门遮”的“遮蔽”和“彰显”也是一个相反相成又相辅相成的过程,其中不变的是对人自身价值的关注,这种关注又由于渗透了中国古老的辩证思维和生存哲学,而呈现出一种民族风格和传统色彩。

注解:

①《说文解字》:“阑,门遮也。” 段玉裁注:“谓门之遮蔽也。”

②此本《清明上河图》传为元本,曾为黄君璧所藏,后赠予台北历史博物馆即现藏地。此本画面结构与仇英本类似,但面貌更为古老,画面左半部分有残缺。

参考文献:

[1] 万炜.《清明上河图》中“解”字招牌店铺的屏具研究[J].装饰.2016(8):72-75.

[2] 张仁江,张春平.张择端《清明上河图>》中“解”字店前挡板之研究[J].装饰2017(9):121-123.

[3] 王安石.王文公文集(下册)[M].上海:上海人民出版社,1974.

[4] 张春林.陆游全集(上)[M].北京:中国文史出版社,1999.

责任编辑 曹 稳