地图学史视角下的古地图错讹问题

2018-06-11丁雁南

丁雁南

(复旦大学 历史地理研究中心,上海 200433)

“左图右史”是古今学者梦寐以求的研读条件。问题是,如果地图错了怎么办?对于地图学史研究来说,古地图提供的不仅包括正确的、在当代标准下依然有效的地理信息,还有一些不正确、不准确的信息。古地图成图时间久远,后一种信息占比可能还要更多。一方面,制图者、制作目的、信息来源等情况非经详细研究不能梳理清楚;另一方面,由于制图技术的时代性,古地图表现的内容与当代的地理情况、地图规范出现断层,乃至方枘圆凿的情况并不罕见。古地图中的错讹如果不能得到恰当的认知和处理,就会成为一个个知识“陷阱”。

19世纪下半叶之后,地理学逐步被建构为一个“科学”的学科,相应的对于地理学史的现代主义书写也在20世纪达到高峰。这种编史学(historiography)秉持着线性的、迭进的史观,同时以科学、现代为格范标准。在此种视野下,现代早期的地理学因其在学科建立、学术组织、专门方法等方面的预备状态而受到质疑甚至是否定。只有符合自19世纪后半期以来建立的学术规范和学术标准的地理学,才被认可为有效的。这一史观一直影响到20世纪下半叶,只是到20世纪末才有从科学技术史和地理学界发出的反思声音。*相关编史学的讨论,参见David Stoddart,On geography and its history,New York:Blackwell,1986;David N.Livingstone,The geographical tradition:Episodes in the history of a contested enterprise,Oxford:Wiley-Blackwell,1992;Robert Mayhew,“The effacement of early modern geography (c.1600—1850):A historiographical essay”,Progress in Human Geography,2001,25(3),pp.383—401;etc.中文相关研究参见:孙俊、潘玉君、武友德、孟雪梅:《地理学编史方法论:从实证主义到思想史》,《地理科学进展》2013年第12期;等。现代主义的编史学也经常被同“科学主义”以及“辉格式”史观联系在一起。

近年来,作为研究对象和表现手段的古地图重新成为研究热点。新的研究范式要求研究者不仅能够将古地图纳入到当代的科学体系中,成为便于解读的标准文本,也要求研究者能够对地理学史和地图学史有充分的理解,从当时、当地的情境出发来认识地理知识产生、流传、校正的过程。*参见Simon Naylor,“Historical geography:geographies and historiographies”,Progress in Human Geography,2008,32(2),pp.265—274;Richard Powell,“History and philosophy of geography III:Charting the Anabasis?”,Progress in Human Geography,2015,39(6),pp.827—843;etc.由于这种新的研究范式特别注意到地理知识本身所具有的空间维度,也有学者称之为关于“地理知识的历史地理学”(historical geography of geographical knowlege)。古地图作为特殊的地理信息载体,是进行关于地理知识的历史地理学研究的理想材料。

目前,中国地理学界对于地图学史的研究,仍以本土地图学传统以及与中国密切相关的部分古地图为主。其中既有测绘学者对于中国地图学传统技术演进的分析,也有历史地理学者对中国地图学史书写的批评。*齐清文:《中国古—近—现代地图的传承脉络探究》,《地球信息科学学报》2016年第1期;韩昭庆:《中国地图史研究的由今推古及由古推古——兼评余定国〈中国地图学史〉》,《复旦学报》2009年第6期;丁超:《唐代贾耽的地理(地图)著述及其地图学成绩再评价》,《中国历史地理论丛》2012年第3辑。成一农在同科学技术史和历史地理学对话过程中,推进了中国地图学史的“科学性”之辩。*成一农:《“科学”还是“非科学”——被误读的中国传统舆图》,《厦门大学学报》2014年第2期;《“非科学”的中国传统舆图》,中国社会科学出版社2016年版;《“科学主义”背景下的“被科学化”——浅析近代中国城市地图绘制的“科学化”转型》,《陕西师范大学学报》2017年第4期;等。他指出,中国的地图学史研究者“必须要有世界的眼光,但世界的眼光不是认为世界的发展具有一致性,认为当前占据主导的那些所谓原则和价值取向具有‘普适性’,甚至用它们来研究历史,而是要认识到历史的发展具有多元性,应以同情的眼光来研究历史。”*成一农:《“科学”还是“非科学”——被误读的中国传统舆图》,《厦门大学学报》2017年第2期。这种打破对于一致性(universality)的迷信,直指研究对象的空间差异性和时间差异性,从而取得对地图学史最贴切阐释的研究理念,与西方关于“地理知识的历史地理学”实有异曲同工之妙。

本文以16—19世纪早期部分中、西方地图上对于“帕拉塞尔”的错误表现为研究对象,简述该错误地图形象的产生、流传,以及最终获得校正的过程,并且指出“古Pracel”提法是对地图学史的误读。*帕拉塞尔即Paracel(s),包括讹体Pracel等,系指中国西沙群岛。因本文所讨论的地图均系19世纪初及之前所作,当时“西沙群岛”名称尚未出现,故以“帕拉塞尔”称之。这个案例的剖析和解决,有赖于地图学史同“地理知识的历史地理学”两种研究思路的结合。通过这个案例,本文尝试探讨地图学史研究者应如何看待古地图中的错讹,以及挖掘包含错讹的古地图中有效地理信息的方法。

一、古地图错讹的理论解释

对于古地图错讹的问题并没有现成的、普适的解决方案。地图学史上的各种错讹之处与其说是例外,不如说是常态。16世纪初,葡萄牙、西班牙争夺香料群岛,最终以《萨拉戈萨条约》划分两国在东半球的分界线。然而,部分受限于测量技术水平,部分由于两国都希望香料群岛落在划分后的己方半球内,当时出现了多幅东半球界线位置相互冲突的地图。其他地图学史上的经典错讹包括被画成岛屿的加利福尼亚,以及一条横亘在撒哈拉沙漠南部边缘和几内亚湾之间名为崆山(Mountains of Kong)的山脉,等。理查德森(William Richardson)搜集了众多被16世纪的欧洲地图误置于赤道以南的东南亚地物,展示了现代早期地图制作者所受到的技术和知识水平的限制。*William Richardson,“Asian geographical features misplaced south of the equator on sixteenth century maps”,Terrae Incognitae:The Journal of the Society for the History of Discoveries,2015,47(1),pp.33—65.

拉赫曾将部分的古地图区分为航海或海员地图(Nautical Charts or Mariner’s Map)和文献地图(LiteraryMap)。*Donald Lach,Asia in the Making of Europe,vol.2,Chicago and London:University of Chicago Press,1977,p.218.参照这个方式,根据信息来源的不同,可以将地图粗略地分为基于实地观测的和基于他人资料的地图。对于实际从事航海的人来说,地图事关航行安全和经济利益。他们看重的是地图的实用和精确,美观和质地则是次要因素。另一方面,历史上以地理学家或地图学家而名世的人,并非都是实际参与航海或探险的人。他们依赖其他人和机构提供的信息,也参考古代或者他国的地理著作、地图,以及航海日志等,绘制或者修订地图。他们所面向的客户群体更主要的是欧洲城市里的贵族和富商,其主要需求与其说是航海实用不如说是装饰效果。

通常来说,错讹是随着频繁的交流而逐渐消失的,但错讹也有可能通过交流而被传播出去。葡萄牙人最先发现东方新航路之后,对地理信息实施了严密控制。然而,其他欧洲国家的君主、贵族和教廷渴求来自东方的消息,针对葡萄牙的间谍行为屡见不鲜。同样不应被忽视的是,葡萄牙的航海和地图事业从一开始就有他国人的参与。16世纪末葡萄牙逐渐失去对东方航路的垄断,也放松了对信息的控制。在此之前,来自葡萄牙的地图和地理知识就已经在其他国家流通。法国迪耶普学派(Dieppe School)的地图上就有深刻的葡萄牙印记。恩格尔就曾指出,16—17世纪荷兰的航海科学受到葡萄牙的全面影响。*Richard Unger,“Dutch Nautical Sciences in the Golden Age:the Portuguese Influence”,E-Journal of Portuguese History,2011,9(2),pp.68—83.因而,葡萄牙人所绘地图上的错误也完全有可能在传播过程中被保留甚至放大。

把科学知识视作一种流动的、有时空差异的,而不是固定的、一致的文本是知识论上的一个巨大进步。*James Secord,“Knowledge in Transit”,ISIS,2004,95(4),pp.654—672.它不仅有助于我们理解古地图上的“硬”错误——那些经与现代地理知识比较后明显不符合实际的地方——也能帮助我们理解那些“软”错误。后者包括因为地理信息的不完整、不精确、信息来源混淆或冲突等原因而造成的错误。因为这种错误的产生和流传不仅源于初始信息的错谬,也部分归因于传播过程中出现的问题,本文将其称为错讹。16世纪著名地图学家奥特柳斯(Abraham Ortelius)在1584年出版的亚洲地图里,巴拉望岛被绘成一个尚未封闭的、近似矩形的长条。这说明他知道巴拉望岛的存在,但不清楚它的具体轮廓。苏亚雷斯(Thomas Suarez)认为,奥特柳斯所依据的可能是某个偶然航行到巴拉望岛附近人的记载。*Thomas Suarez:Early Mapping of Southeast Asia,the Epic Story of Seafarers,Adventurers,and Cartographers Who First Mapped the Regions between China and India,Hong Kong:Periplus Editions,1999,p.170.

从地图学史的角度来看,现代早期地图上各种看似矛盾的地理信息体现的是一种“知识论意义上的多元性”(epistemological multiplicity)。埃德尼(Matthew Edney)指出,这种多元性是与“各类历史记录的复杂性,以及地图制作作为一个智识、技术、社会和文化过程的知识特征一致的。”*Matthew Edney,“‘Cartography without progress’:Reinterpreting the nature and historical development of map making”,Cartographica:The International Journal for Geographic Information and Geovisualization,1993,30(2—3),p.64.除非另作说明,本文所引用的外语文献内容均由作者翻译。值得注意的是,不少地图制作者或者其所服务的机构在收集地理信息的时候,采取了一种“百科全书式”(encyclopaedism)的方法,把收集到的信息尽可能多的在地图上加以表现。这并不是说对于真伪难辨的各类地理信息不作批判地照单全收,而是体现了一种认为“通过理性的研读能够把所有的概念和数据降维到一个普遍而且易于理解的基面上”的信念。*Matthew Edney,“Mathematical Cosmography and the Social Ideology of British Cartography,1780—1820”,Imago Mundi:The International Journal for the History of Cartography,1994,46(1),p.104.亦见Edney,“‘Cartography without progress’:Reinterpreting the nature and historical development of map making”,p.62.为此,地图通过一定程度的容错来实现信息保存的最大化,最终实现精度的提高。比方说,对于远方大海里的各种危险,哪怕暂时没有确实证据,不妨画到地图上,以便提醒航海者注意。这种“宁可信其有,不可信其无”的谨慎考量,对于航行安全是至关重要的。

二、地图史上的帕拉塞尔及其传播

展开任何一张欧洲人绘制于16—19世纪早期之间的世界地图或东南亚地图,都有极大的可能在(南)中国海的西部找到一个名为帕拉塞尔的区域。从现代人的眼光看来,这个区域相对于陆地和其他岛屿不仅尺寸大到夸张,位置也过于靠近海岸。毫无疑问,这些古地图上对帕拉塞尔的表现是错误的。如何理解这个地图学史上著名的错误,梳理它的产生、流传、校正过程,是厘清关于帕拉塞尔地理知识的关键步骤。

地理知识的传播并非只能通过文献或地图。其他的方式,比如沿海渔民、商人或海盗口头流传的航海经验,在历史上都曾扮演过重要角色。朱鉴秋指出,“在15世纪所谓‘地理大发现’以前,各大洋已经有不少航海活动,有的还发现了新的陆地,绘制了一些地图。但这些活动,有的有记载,有的由于受当时社会条件的限制,并没有引起人们的注意,没有文字记载流传下来。”*朱鉴秋:《考析孟席斯“郑和环球航行说”举证的关键地图》,《海交史研究》2003年第2期。在欧洲人到达南海之前,周边地区人民,特别是中国人,已经对南海拥有相当程度的了解。只不过除中国以外,其他域内国家在历史上留下的文献记载稀少,地图更是罕见。

2008年在牛津大学图书馆重新发现的一幅《东西洋航海图》(The Seldon Map of China)为解决前述问题提供了新的线索。根据巴切勒(Robert Batchelor)的研究,它应制作于1620年前后,作者应为在东亚和东南亚经商的福建商人。*Robert Batchler,“The Selden Map Rediscovered:A Chinese Map of East Asian Shipping Routes,c.1619”,Imago Mundi:the International Journal for the History of Cartography,2013,65(1),pp.37—63,p.53.尤其重要的是,这份地图上用汉字标出了南海的几处岛礁名称。通过对图上文字和地物相对位置的判读,可以管窥17世纪早期中国人对南海的地理认知。巴切勒认为,《东西洋航海图》上的“万里长沙似船帆样”“屿红色”“万里石塘”,所指的正是Paracels和Spratly。他认为葡萄牙以及其他欧洲地图中对于二者的画法,也即所谓“平行四边形加一个尾巴”(parallelogram with a tail)的样式,即来自于此。他更进一步把这个原型追溯到元人汪大渊的《岛夷志略》。*Robert Batchler,“The Selden Map Rediscovered:A Chinese Map of East Asian Shipping Routes,c.1619”,Imago Mundi:the International Journal for the History of Cartography,2013,65(1),pp.37—63,p.53.

此论并非没有问题。首先,以现有的研究来看,不能排除《东西洋航海图》作者曾经参考过欧洲人地图的可能性;其次,以目前对绘制年代的推断,该图不能有说服力地解释早在16世纪上半叶就已经出现在欧洲人绘制的南海地图上的帕拉塞尔的特殊形态。尽管如此,《东西洋航海图》提供了一个中国人眼中的东亚世界的图景,以实物的方式弥补了长期以来东西方地理知识交流中从东方到西方这个维度的缺失。

欧洲人地图上的帕拉塞尔的原型为何及其最早出现的时间,或容另文讨论。可以确定的是,16世纪上半叶帕拉塞尔就已出现在葡萄牙人的地图上。不久,在迪耶普学派的迪赛利埃(Pierre Desceliers)绘制于1546年的地图上,它被标成p.de pracel,costa de china。由此可见,当葡萄牙人对帕拉塞尔的描绘方式传入法国之后,它就变成了一种国际性的知识。在此后约300年的时间里,这种特定的知识在欧洲范围内被复制和继承。杰出的地理学家和发达的商贸联系让荷兰在16—17世纪成为欧洲地图制作的中心。在荷兰人的地图里,帕拉塞尔经常被规范化和美化,呈现出一种高度整齐的、接近于梯形的几何形状。

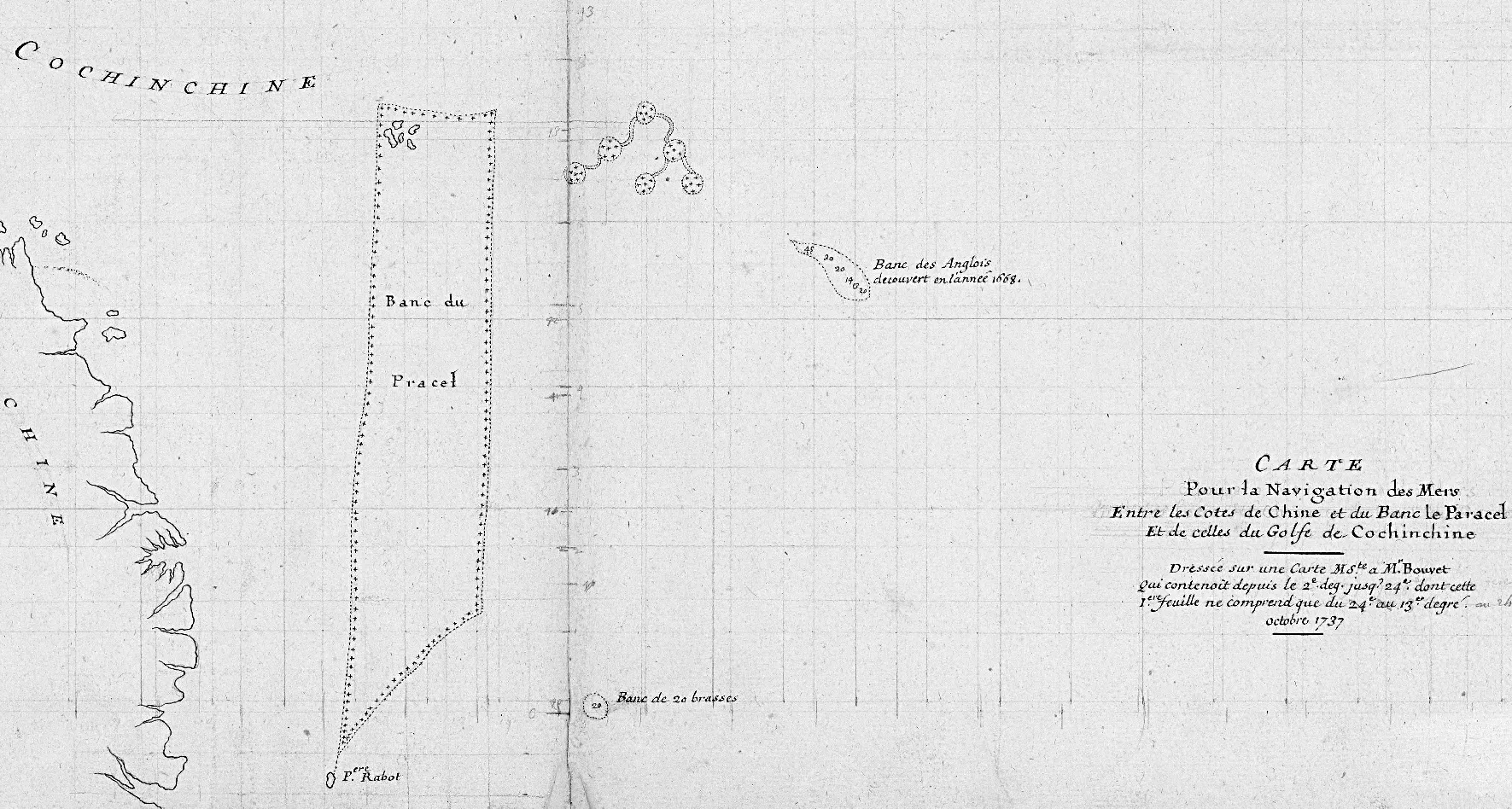

图1 法国人所绘南海地图(局部),佚名,1737年*此图名为Carte pour la navigation des mers entre les cotes de Chine et du Blanc Le Paracel et de celles du golfe de Cochinchine:dressée sur une carte ms.te à Mr. Bouvet,octobre 1737,法国国家图书馆藏,http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53119398b/f1.item.r=bouvet,2017年9月6日登入。

到17世纪末,帕拉塞尔已经成为欧洲人地图上一个常态化的存在。1687年,英国人丹皮尔(William Dampier)从马尼拉往返交趾支那,被海风和洋流带入地图上标着帕拉塞尔的海域。但是,“幸运的”他毫发无伤地两次通过该地区,没有看到任何危险的踪迹。*William Dampier:A new voyage round the world,London:James Knapton,1699,p.389.丹皮尔的经历在此后的一百多年间被很多航海家有意或无意地重复:他们对于地图上可怕的帕拉塞尔恐惧异常,然而绝大多数人都安然通过了那个海域。

图1是法国人绘制的南海地图局部,不仅包含了帕拉塞尔(Banc du Pracel),右侧还有未命名的一组呈三角形分布的岛礁,以及Banc des Anglois。在18世纪的南海地图中,这三个元素是常见的组合,其中三角形区域又往往标注lunettes或triangle。图1右侧的文字说明该图的信息源自一位Bouvet先生的手稿地图。检视17世纪末、18世纪初曾经到过这一地区,有渠道将在东方写成的手稿送回法国,名为Bouvet的法国人,我们有高度的信心认为他就是著名的耶稣会传教士白晋(Joachim Bouvet,1656—1730年)。

巧合的是,白晋第二次到中国时所乘坐的“海后号”(l’Amphitrite)留下了一份佚名手稿。*手稿为法语,其英译本参见:Saxe Bannister,A journal of the first French embassy to China,1698—1700,London:Thomas Cautley Newby,1859.从手稿中我们可以知道,这艘法国船上还有意大利乘客,在南海地区还曾先后雇用英国和中国引航员,船上所使用的地图则来自荷兰。多元化的人员组成,以及他们各自所带来的关于南海地区的地理知识,在一艘船上集合,并且同实际的航行经验相互印证或是相互冲突。1698年9月28日早晨,船员们发现了一组呈三角形的礁石,并且判定其位于“地图上的帕拉塞尔[北]端以东8至10里格”处。*Saxe Bannister,A journal of the first French embassy to China,1698—1700,pp.80—81.尽管他们对地图和现实的不一致也充满困惑,但这个三角形区域毕竟有可能是一个“新发现”,因此无怪乎它会通过白晋的手稿地图,最终反映在图1中。

直到18世纪下半叶,曼尼维耶特(J-B d’Apres de Mannevillette)依然认为帕拉塞尔和陆地之间是一个“海道”(canal du paracel)。同时代的英国东印度公司水文师达林珀(Alexander Dalrymple)也相信帕拉塞尔的南端一直延伸到“草鞋石”(P.Sapata)附近。但越来越多的人,特别是有实际航行经验的人,开始质疑地图上描绘的帕拉塞尔,他们在南海航行的实际经验同地图上的帕拉塞尔无法取得一致,并把对这种不一致的疑惑记了下来。1803年,英国皇家海军军官福勒(Robert Fowler)随船在南海航行,他们穿过地图上标示的帕拉塞尔,但没有遇到任何危险。他随后写到:“关于帕拉塞尔的认识……以及布满它的北端、像地图上所绘的那些岛礁,实在是荒诞不经的。”*Robert Fowler,“Narrative of the wreck of His Majesty’s Ship Porpoise”,The Naval Chronicle,1807,vol.17,p.404.他的质疑已经不再针对帕拉塞尔的具体形态和位置,而是指向它的存在与否。

对帕拉塞尔的认识革新要等到18—19世纪之交。航海家和水文师霍斯伯格(James Horsburgh)根据航海经验,以及对前人航海日志的汇总,确认了前人的诸多错误,包括交趾支那沿海个别虚构的岛屿。他鼓舞和引导了孟买海军(Bombay Marine)对帕拉塞尔的测绘。1808年3—7月,英国东印度公司派“发现号”(Discovery)和“羚羊号”(Antelope)两艘舰船对帕拉塞尔进行水文测绘,勾画各岛礁的轮廓、确定它们的经纬度,对帕拉塞尔的“发现”终告完成。*参见游博清:《英国东印度公司与南中国海水文调查(1779—1833)》,《自然科学史研究》2015年第1期;王涛:《从“牛角Paracel”转为“西沙群岛Paracel”——18世纪末至19世纪初西人的南海测绘》,《南京大学学报》2014年第5期;等。此次测绘的详细情况,容另文讨论。

此后,欧洲出版的地图逐步普及了经测绘后的帕拉塞尔形态。历史地看,欧洲各国对于帕拉塞尔的记载和描绘经历过一个“接力跑”的过程。从描绘到怀疑,再从怀疑到新的描绘,最终通过测绘方法获得准确的地理信息,这理应被视作一个走向近代、走向精确、走向科学的过程。虽然这个过程总体来说趋向于进步,但绝非简单的线性发展。

三、对“古Pracel”提法的商榷

1808年英国东印度公司组织的南海测绘中包含了丰富的中国元素。此处仅举一例:该公司广州特选委员会(Select Committee)在1804年12月30日写给伦敦总公司董事会的信中,建议寻求中方的合作,共同对帕拉塞尔进行测绘,并且分担费用。*参见“Extract of Letter from the Select Committee of Supercargo at Canton,dated 30 Dec.1804”,大英图书馆藏,IOR/F/4/181/3380,第43—44页。尽管这一提议最后被搁置一旁,但足以说明早在19世纪初英国东印度公司就已清楚地认知中方——而不是其他任何第三方——对帕拉塞尔的权益。检视欧洲多国的航海日志、航行指南等文献,很容易发现中国因素的普遍存在,特别是中国水手经常被雇佣为引航员(Pilot,或称引水人)。

钱江和陈佳荣曾介绍了一套19世纪中叶的中国海图《清代东南洋航海图》。*钱江、陈佳荣:《牛津藏《明代东西洋航海图》姐妹作——耶鲁藏《清代东南洋航海图》推介》,《海交史研究》2013年第2期。值得注意的是,在这套图中描绘了“万里长沙”和“石塘”,并且明确标出了“长沙尾”“石塘头”,甚至再次出现《东西洋航海图》中所提到的“似船帆样”图注。*钱江、陈佳荣:《牛津藏《明代东西洋航海图》姐妹作——耶鲁藏《清代东南洋航海图》推介》,《海交史研究》2013年第2期,第87页图94,图下方标注“白沙坛并老古石,似船帆样,拖至烟仝[筒]头止”。这样的描述很容易同19世纪早期之前欧洲人地图中的帕拉塞尔形状联系起来。它显示了在200多年的时间里中国沿海的航海者们通过某些方式,异乎寻常稳定地传承着关于南海的地理知识。对中国船长或水手来说,传统海图的优势并非在于“科学”或“准确”,而在于实用。中国没有发展出现代地图,但中国人的地理知识不仅对于域内外的航行起到了实际贡献,也经过欧洲人之手融入到了后者的地图中。

必须要指出的是,本文所讨论的地图学史和地理学史的理论进展均发生在20世纪80年代之后。在此之前,不光学科的理论准备不存在,学者所能获取的图书、地图资源也与当前不可同日而语。20世纪80年代以来,国内外出版了多本南海地区地图集,一些国家的国立图书馆和大学图书馆纷纷把所藏地图进行数字化,这为从事地图学史研究提供了前所未有的丰富图像资源。当前国际学术交流渠道较之改革开放前后也是天差地别。正是在这些前提的基础上,本文对地图学史中曾出现过的“古Pracel”提法提出商榷。

“古Pracel”提法源于中国南洋研究和海交史研究先驱韩振华。他认为,“历史上的帕拉塞尔,或者是西方人所记述的Pracel……不是我国西沙群岛,而是指:位于西沙群岛西南端以外并被认为是南北走向的航海危险区的‘Pracel’。从这里到专指中国的西沙群岛,帕拉塞尔经过了一个‘逐渐移称’的过程,而‘古Pracel’不是我国西沙群岛,此乃显而易见。”*韩振华:《古“帕拉塞尔”考(其二)——十六、十七世纪至十九世纪中叶外国地图上的帕拉塞尔不是我国西沙群岛》,《南洋问题研究》1979年第5期。韩振华还认为,与现实中的西沙群岛相对应的是“眼镜”。*即有些地图上用法语标出的lunettes。他指出,“眼镜是指西沙群岛,其西南端,为中建岛,它与想象中的帕拉塞尔头部的东北端,尚差经度半度或大约东西相距30海里至24海里。”*韩振华:《古“帕拉塞尔”考(其二)——十六、十七世纪至十九世纪中叶外国地图上的帕拉塞尔不是我国西沙群岛》,《南洋问题研究》1979年第5期。韩振华还认为,与现实中的西沙群岛相对应的是“眼镜”。*即有些地图上用法语标出的lunettes。

这个提法有其特殊的时代背景。一方面,在许多欧洲古地图上的帕拉塞尔较现代地图上的西沙群岛偏西,在直观上二者与海岸线的相对位置确有不同。另一方面,19世纪曾经出现过个别将帕拉塞尔同越南所称的“黄沙”相混淆,且主张越南进行过所谓“插旗”占领活动的说法。针对越南方面将“黄沙”等同于帕拉塞尔的做法,韩振华、戴可来、李金明等学者均已著文予以批驳。*参见韩振华:《坝葛鐄、坝长沙今地考》,《南海诸岛史地研究》,社会科学文献出版社1996年版;戴可来:《越南古籍中的“黄沙”“长沙”不是我国的西沙和南沙群岛——驳越南关于西、南沙主权归属问题的“历史地理论据”》,载吕一燃主编:《中国边疆史地研究论集》,黑龙江教育出版社1991年版;李金明:《越南黄沙、长沙非中国西沙南沙考》,《中国边疆史地研究》1997年第2期;等。所谓“黄沙”同帕拉塞尔之间的关系,或有继续研究的空间。*台湾学者陈鸿瑜曾对越南学者刘文利的著作予以全面的批驳。不过,他认为不排除所谓“黄沙岛”即为西沙群岛的可能性,参见陈鸿瑜:《对越南提出拥有南沙群岛及西沙群岛之有关文献之评论》,《海华与东南亚研究》2001年第4期。而针对所谓越南“插旗”占领帕拉塞尔的行为,笔者亦曾著文予以抽丝剥茧式的分析。*丁雁南:《史实与想象:“嘉隆王插旗”说质疑》,《南京大学学报》2015年第4期。

从地图学史和关于“地理知识的历史地理学”角度,如果说对越南所称的“黄沙”(或称“坝葛鐄”)是否就是帕拉塞尔的质疑不失其合理性的话,将帕拉塞尔作新、旧的区分,从今天来看应属对南海古地图的误读。首先,尽管在地理发现的历史中,不乏先被记录和绘图,后被证实为不存在的“幽灵岛”(Phantom Island),但帕拉塞尔显然不属于这一类。虽然在近3个世纪的时间里,它的轮廓和位置有所变迁,但均有着显著的延续性。参考与帕拉塞尔同时代出现在欧洲人地图上的今马尔代夫群岛和安达曼群岛,可以看出,随着探索的深入,各群岛的轮廓和位置也在逐步变得精确。古地图上帕拉塞尔的唯一性排除了新、旧帕拉塞尔二元论的可能。

其次,从西方的文献记载和古地图来看,不存在从“古Pracel”到“眼镜”或新帕拉塞尔的急剧转变。正如上文对图1的分析,17—18世纪地图上的“眼镜”与帕拉塞尔并存于一张地图上,这并非全部是实际观察的结果,而是既有地图——源自荷兰人——上对帕拉塞尔的表现和“海后号”船员观察结果的混合体。在后世的人看来,将帕拉塞尔和“眼镜”同时绘出无疑是一个错误。但从当时人的角度去理解其谨慎考量,或者如埃德尼所称的“知识论意义上的多元性”,那么古地图上的错讹并非不合理。在1808年的测绘最终确认帕拉塞尔和所谓“眼镜”其实是一个群岛之前,把两者都画在地图上是最合理的处理方式。

在地图学史研究中,对古地图直观的观察是必不可少的步骤。然而,正如埃德尼提醒我们的,要注意与古地图相关的“各类历史记录的复杂性”,并且认识到“地图制作作为一个智识、技术、社会、和文化过程”的多元性。*Matthew Edney,“‘Cartography without progress’:Reinterpreting the nature and historical development of map making”,Cartographica:The International Journal for Geographic Information and Geovisualization,1993,30(2—3),p.64.古地图上所表现的,并非如现代地图一样基本上是基于测绘的地理信息。其信息来源可能芜杂,甚至包含了不少想象和虚构的元素,需要我们予以仔细分辨。尽管如此,古地图是其时代的产物,不应简单地斥之为“非科学”。恰恰只有认识和认可古地图的复杂性,才有可能摸到解读古地图的门径。

韩振华等前辈学者通过大量细致的工作——仅在《古“帕拉塞尔”考(其二)——十六、十七世纪至十九世纪中叶外国地图上的帕拉塞尔不是我国西沙群岛》一文中,韩振华就研究和罗列了多达117副16—19世纪的中外地图——这对于20世纪70年代的研究条件来说,是罕见的成就。然而,或许是被那些错讹的古地图所引导,韩振华等学者直接从图面内容来解读古地图所包含的信息,从而提出了“古Pracel”的概念。这一点他并未在后来的研究中予以修正。值得注意的是,“古Pracel”提法为不少学者所因袭*例如,吴凤斌:《古地图记载南海诸岛主权问题研究》,吕一燃主编:《南海诸岛:地理·历史·主权》,黑龙江教育出版社1992年版,第75页;安京:《关于〈海录〉及其作者的新发现与新认识》,《海交史研究》2002年第1期;许盘清、曹树基:《西沙群岛主权:围绕帕拉塞尔(Paracel)的争论——基于16—19世纪西文地图的分析》,《南京大学学报》2014年第5期;王涛:《从“牛角Paracel”转为“西沙群岛Paracel”18世纪末至19世纪初西人的南海测绘》,《南京大学学报》2014年第5期。其中,后两文均使用“牛角Paracel”和“西沙群岛Paracel”的提法。,更凸显厘清和反思这一错讹的必要性。

结 论

本文运用地图学史的理论进展,结合关于“地理知识的历史地理学”,比较了部分有关中国南海地区的中、外地图,初步复原了有关帕拉塞尔的地理知识的产生、流传、校正的过程,分析了其中的错讹之处。19世纪早期以前欧洲古地图中围绕帕拉塞尔而产生的一些经典错讹,在地图学史的视角下是可以被解释的。由于现代早期地图特殊的因陈关系,这些错讹被保留了近3个世纪,严重地影响了当时和后世的地图使用者。古地图上帕拉塞尔位置和形态的变化应被视作对同一地物认识的进步和科学化。所谓“古Pracel”的提法是不符合地图学史的。

地理知识不是对所有人都同步开放的固定文本,而是一个在不同人、不同时代之间相互流动、进化发展的有机体。成一农曾针对中国地图学史研究指出,“以往对于‘科学’的价值判断不仅是建立在‘科学主义’的基础上,而且还是建立在‘线性史观’和‘西方中心论’的基础之上的。”*成一农:《“科学”还是“非科学”——被误读的中国传统舆图》,《厦门大学学报》2014年第2期。毋庸置疑,南海地区地理信息的生产牵涉到不同的国家、不同的机构、不同的个人,而中国元素在其中扮演了重要的角色。这个纷繁复杂的过程仍有待于进一步的研究。它也要求我们打破对于一致性——就古地图而言,不管是中国的还是欧洲的——迷信。非如此,不可能获得最贴近历史真相的图景。

[本文为上海市社科基金青年项目“地图学史视角下的西沙群岛测绘与主权”(2015ELS001)和复旦大学引进人才科研启动经费(JIH3142101)的阶段性成果。]