草间山鸡飞

2018-06-10竹风

竹 风

六子的嘴巴老馋了,总喜欢朝我和大秋、麦条要东西吃,我们有什么好吃的他就要什么,没有他不要的,好像我们的东西是他的一样,我们不过是替他临时保存一回。六子朝大秋要,大秋有时候直翻白眼珠,又不敢不给。六子拳头硬,力气也大,还能从一丈多高的屋顶往地上翻跟头,落地之后稳稳站住,这是我和大秋、麦条都望而却步做不来的。

我们学校在甸子边上,站在操场上朝西边望,就能看见很宽的甸子。我爸爸说,过去那会儿,甸子里的草很高,里面藏着狼、狐狸、野兔和山鸡,鸟雀和蚂蚱也多。他小的时候,在甸子里捉过蚂蚱,还用勺子油煎蚂蚱吃。爸爸的话我有点儿不信。我们不是没有在甸子里跑玩过,别说狼、狐狸、野兔和山鸡不见影踪,就是小蚂蚱我们也没见到一只,见到的只有水洼里的蚊子和在甸子上乱爬的蚂蚁。不仅如此,甸子里的草也没有爸爸说的那样高了。春天时,草贴着地皮懒洋洋地苟活着,到了秋天,地皮就裸露出来,像我们这些下河洗澡脱成光腚的孩子一样,露出一片白来。当然甸子白的那块儿不是皮肤,是碱性很大的草地,风轻轻一吹,就会扬起白粉一样的碱土。

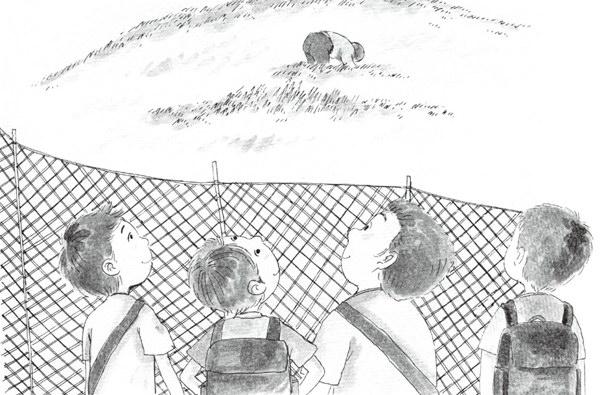

可是近两年不同了,有人把我们这里的草甸子买了去,在甸子里种了羊草。最开始,有一伙人在甸子边缘打木桩拉铁丝网,后来就不允许我们这些孩子随便进甸子了。放学后,我们走在甸子中间的一条土路上,路两边就是铁丝网。我们行走时的样子看上去,有点儿像电视剧里穿过敌人封锁线的游击队。所不同的是,我们这儿没有鬼子站岗,也没有贼亮的来回扫射的探照灯和鬼子架设的机枪。但“岗楼”是有的,当然不是真正的岗楼,是种草人在甸子里建的二层小楼。小楼的四周修着砖围墙,七八只大狗拴在院子里,见人就疯狂地叫。六子根据电视上看到的鬼子岗楼的形状,把种草人的小楼叫成了“岗楼”。种草人第一年把草籽播种在甸子上,两场雨一下,甸子就绿了,在我们眼里也焕然一新。

由于甸子里的羊草是种出来的,所以长得很茂盛,青青翠翠、鲜鲜嫩嫩的。我们上学放学常能看见种草人带着两条花斑狗在绿草地里巡视。偶尔,我们也会看见一个六七岁的男孩子出现在围着岗楼的院围墙后面,撅着屁股在地上挖着什么。看见我和六子、大秋、麦条四个人背着书包路过,会抬头朝我们看,像是希望我们能走到他身边去。等我们走远了,他才又孤单地撅起屁股,继续挖他想挖的东西。

我猜想这个小男孩挖的可能是婆婆丁或者辣辣罐。我之所以这样猜,是因为以前甸子里曾生长着婆婆丁和辣辣罐。婆婆丁挖回家洗干净后可当蘸酱菜吃,清热解毒去火开胃,大人们很爱吃。而我们这些孩子喜欢吃的却是辣辣罐。辣辣罐生长在甸子里,根须很长,要想把它从土里拔出来,得先用刀挖,挖出一多半之后,把上端捏在手里,嘴巴里喊着“长长长”,这样往往就不会拔断。如果是粗的辣辣罐,拔出来的根能有一尺多长。当然也有短的,还有粗胖的生着很多根须的,形状就像草参。辣辣罐的滋味辛辣,有时能把我们辣出眼泪,可我们却乐此不疲。

有一天放学后,我们又看见种草人的孩子撅着屁股在他家院围墙后面挖掘,六子就指着这个孩子说:“你们看,那个小不点又挖啥呢?”

麦条是个大嘴巴,好说,嘴也欠,顺嘴来了一句:“能挖什么,挖吃的呗!”六子对吃特敏感,听麦条说小男孩是在挖吃的,便把手一挥说:“看看去,咱们趁机也弄点儿。”

反正是放晚学,回家晚点儿也没关系,我们四个就像小鸟一样朝小男孩那里飞过去。我们飞得猛,一下跑过去,把小男孩吓了一个腚蹲,跌坐在地上。瞧着他胆怯的样子,六子说:“不要怕,我们不欺负你。”听六子这样说,种草人的孩子才熄灭胆怯的眼神。我看见这个小男孩并没有挖东西吃,他是在挖一个土坑,土坑旁放了些细碎的茅草,不知道想做什么。麦条就问:“你弄这坑干啥?”小男孩一歪脑袋说:“我给鸡造房子。”

我们四个都觉得有些好笑,哪有他这样给鸡造房子的,鸡才不会住一个土坑呢!要住也是住鸡架,或者是用来下蛋的鸡窝里。大秋说:“没什么意思,我们走吧!”我们就想走,小男孩感觉到我们不相信他的话,急忙对我们说:“我没骗人,那就是我家的鸡,可漂亮了。”我们朝小男孩手指的地方看去——“哇!”我们一下都惊讶地睁大眼睛。小男孩的确没骗我们,他所说的鸡真的很漂亮,黑脑袋,身上的羽毛红红的,还长着长长的花斑尾,正在一个土丘上站着。我们从没见过这样漂亮的鸡,都很想跑到鸡的跟前仔细看看。这时六子恰好一挥手,我们便心领神会,不约而同地朝土丘那边跑去。但没等我们跑到跟前,漂亮的鸡便一抖翅膀飞了起来。

“哇,这鸡还会飞啊!”大秋和麦条都惊呼起来。

我沒有惊呼,但也很激动。我听爸爸说过,山里有一种野鸡能飞,这种鸡也被叫作山鸡。可我们这里没有山,怎么会有山鸡呢?我搞不懂,大秋和麦条也搞不懂。这时,一旁的六子突然把书包从肩上取下来,扔在甸子上,朝山鸡飞的方向追去。看见六子去追山鸡,我和大秋、麦条三个就去追六子。我们三个没把书包从肩上取下来,书包来回晃动打着我们的屁股,文具盒还在书包里发出哗啦哗啦的响声。

山鸡飞得不高,但速度很快,六子拼命飞跑也没能把山鸡追上,最后气喘吁吁地瘫坐在甸子里。我们三个追上了六子,看见六子跑得满头热汗,像刚在河水里洗过澡一样。六子见我们追来了,一下蹦起身问:“我的书包!我的书包呢?”

刚才六子追撵山鸡时,我们只顾着追赶他,却忘了把他的书包也捎上。此时六子提到他的书包,我们这才想起来。大秋对六子说:“你刚才放哪里了?”六子一拍脑袋:“在那个孩子身边呢,你们等着,我去取。”六子刚要动身去找他的书包,却见那个小男孩正朝我们这边跑来。我们不知道小男孩为什么要朝这儿跑,等他跑到我们跟前时,我们才看见六子的书包正在他的身上背着呢。

“给,你的书包都丢下了!”小男孩把书包取下来递给六子,还笑了笑,我看见他长着两颗虎牙。

这天吃晚饭时,爸爸一边喝着他的小酒,一边听我讲今天在甸子里追山鸡的事。等我讲完了,爸爸却虎起脸说:“不用你小子美,你要招事看我怎么收拾你。”爸爸就是这样,只许他讲他的过去,不许我讲我的现在。妈妈也在一旁埋怨我:“你们这些孩子傻不傻啊,山鸡是能追上的吗?我说你今天怎么回来这么晚呢!”爸爸一听,抿了一口他的小酒,给我下了通牒:“你小子给我记住,不许再进甸子,甸子是人家的,别给我找麻烦。”我很想和他争辩,虽然甸子里的羊草是种草人的,但山鸡不是,山鸡是我们的。可我一想到每次与爸爸争辩,最后挨收拾的总是我,就忍住不说话了。

可从这以后,放学走在路上时,我总是看见六子关注着路两旁的甸子。我知道六子为什么这样,他是在找山鸡。这期间,山鸡我们倒也见过,也追过,但我们还是连一根山鸡毛都没够着。六子说:“这山鸡真贼,要能捉到一只该多好,山鸡肉肯定比家鸡肉还好吃!”大秋听了就说:“谁说山鸡贼?它那是有翅膀,我们要也有翅膀,你看山鸡还贼不贼?”麦条把嘴一撇,说:“山鸡是有翅膀,可我妈妈说山鸡是个傻东西,冬天下了雪它就会把脑袋伸进雪里,屁股露在外面,一捉一个准。”我和大秋都认为麦条说得太夸张,如果山鸡那么好捉,屁股一撅,任人宰割,不早被捉没了,还能有机会到我们这的甸子里飞?

麦条见我跟大秋不相信,就说:“你俩不相信拉倒,等到了冬天,你们肯定就信了!”六子似乎信了麦条的话,说:“麦条,到时候你跟我一起捉山鸡,捉住了大的归我,小的归你,你看咋样?”麦条没言声,大秋就取笑六子:“不怎么样,你也太小抠了吧,比雁过拔毛还小抠。”大秋说的“小抠”,是吝啬的意思。六子咧嘴笑笑说:“我是开玩笑,见面还要分一半呢,何况咱们都是好朋友,到时候你们都有份。”

六子跑得快,这个我们都清楚。我们真希望六子能很快捉到山鸡,最好一次就能捉到四只,我们四个一人一只,这样回家也好跟爸爸妈妈显摆显摆我们的能力——我们不但能读书,还能捉山鸡,免得爸爸妈妈总说我们光吃闲饭不干活。

秋天说来就来了,四野一片苍黄,到处弥漫着庄稼成熟的味道。秋风把甸子里的羊草摇曳出了层层波浪,这样的波浪我们以前在麦子都熟了的麦田里见过,可自打我们这里家家都不种麦子了后,就再没见过这样的景象。

这天放晚学后,我走在路上,突然瞧见,甸子里的山鸡除了有金红色的,竟然还有不少褐色带麻点的。回到家,我把这个发现告诉了妈妈。妈妈说:“褐色带麻点的是母山鸡。”妈妈的话让我想到我家养的那几只花母鸡,我就问妈妈:“母山鸡也能下蛋吗?”妈妈手上正忙着活,见我问个不停,似乎有些烦了:“你问这些没用的做什么?去帮我把剪子拿来。”我把剪子拿来了,继续觍着脸问妈妈:“母山鸡能不能下蛋啊?”妈妈瞅我一眼,没好气地说:“能下蛋,就是下得少,下十来个蛋就趴窝,像你们一样,放假就成了懒蛋子趴在被窝里。”

其实妈妈说得有点儿夸张,如果我假日晚上不看打仗的电视剧,第二天起得是很早的。但不管怎么说,我还是在妈妈这里得知了山鸡能下蛋的好消息。我跑去把这件事告诉了六子,六子听我说完,高兴得要死,说:“明天放学后,我们就到甸子里捡山鸡蛋,山鸡咱们追不上,山鸡蛋不会长翅膀吧?”

六子的话勾得我兴奋极了,我说:“山鸡蛋怎么能长翅膀?”

我幻想着山鸡蛋的香甜软糯,流着口水说:“那滋味,肯定比家鸡蛋还好吃!”

六子说:“那叫有营养,你看我,就是营养太丰富,才比你们个子高,胳膊壮。”六子总爱显摆他的这种优势。

第二天放晚学后,我、六子、大秋、麦条出了学校大门没有走大路,钻过铁丝网便跑进了甸子里。我们先是惊出来一只灰色的野兔子,接着惊飞起两只鹌鹑。六子看见野兔子就追,追出半里远,直到把野兔子追丢了才停下。我和大秋、麦条就在后面笑六子,六子的两条腿跑得再快,也不会有野兔子快。等我们赶上六子时,六子说:“这野兔子跑得也太快了,比山鸡飞得都快。”我们就嘻嘻哈哈笑,麦条上去推了六子一把,把六子推坐在甸子上,没膝深的羊草把六子的身影都淹没了。等我们闹过了,笑过了,这才想起进入甸子的真正目的。大秋对我说:“竹青,你不会瞎扯吧,跑这么远咋也没看见有山鸡蛋啊!”麦条插话说:“咱们乱跑一气怎么能看见,家鸡下蛋还有窝呢,山鸡肯定也把蛋下在窝里。”我与麦条有同感——如果我们总追着野兔子跑,就是跑到天边也不会捡到一枚山鸡蛋。六子说:“从现在开始,我们在甸子里仔细搜索,不要放过每個地方,就是挖地三尺,也要把山鸡蛋找出来。”

刚才放学时太阳就不是很高了,此时太阳在西边又矮下去一些,变成了一个红球。风吹着甸子里发黄的羊草,抖出唰啦唰啦的窸窣声。为了能有口袋装找到的山鸡蛋,六子把他的书本文具盒都装进我的书包里,还让大秋也照着做,把书本和学习用具装进麦条的书包。大秋不干,说万一山鸡蛋在书包里磕碎了,蛋清蛋黄会把书包弄脏,回去还得洗。六子就一指麦条,让麦条把书包和文具盒装在大秋的书包里。麦条不敢违拗六子,照办了,我们便有了两个用来装山鸡蛋的空书包。

我们四个开始在甸子里分散搜寻,看见山鸡在哪个地方飞起来,就立刻奔去那里。刚开始还寻不见,后来麦条在离我们挺远的地方招手,我和六子、大秋跑到麦条身边,只见麦条手里握着两枚山鸡蛋,他脚下一个草坑里还有五个。六子拍了一下麦条的肩膀:“有贡献,应该重赏。”

山鸡蛋比家鸡蛋小一圈,也不像家鸡蛋那样发白或者发红,而是呈淡青色,有点儿像鸭蛋的颜色。不管是什么颜色,我们总算有了收获。六子弯下腰,去捡草窝里放着的五枚山鸡蛋。捡完了,六子说:“再找再找,肯定还有。”我们又分散寻找,果然,又找到几窝,窝里掏出来的山鸡蛋把两个腾出来的书包都装满了。什么叫满载而归?我们算彻底体验了一把。瞅瞅太阳要落下去了,天也要黑了,我们四个便蹚着没膝高的羊草往回走,想象着我们是几个过草地追赶前方大部队的小红军。

可我们还没有走出想象中的草地,后面就传来了摩托声。回头看去,一个三十多岁的男人骑在摩托车上,在甸子里朝我们这边行驶着。男人把摩托车开得贼快,摩托车还一撅一撅的,男人时而被弹起,时而又坐下去。男人骑着摩托车到了我们跟前,把摩托熄了火,我们才认出这个男人是种草人。

种草人先朝我们扫一眼,之后把目光落在六子用脖子挎着的书包上,他问六子:“你们在甸子里干什么?”六子显摆说:“我们捡山鸡蛋啊,这里的山鸡蛋可多了。”种草人又看了一眼麦条脖子上的书包,笑了笑说:“你们承认是在甸子里捡的就好,跟我走吧!”

“跟你走?凭什么?”六子不解地问,我和大秋、麦条也有些摸不着头脑,不知种草人说的让我们跟他走是什么意思。

种草人说:“你们在我种的草里乱窜,还问我凭什么,你们读书读到狗肚子里去了!”

“你怎么罵人呢?”六子不干了,质问种草人。

“骂你?我揍你信不信!”

我没想到种草人真会打六子,更没想到他会扇六子耳光。然而,我却清楚地看见种草人的巴掌抽在了六子脸上,抽得六子一捂脸,看着真是可怜。

我被吓呆了,大秋和麦条也被吓呆了。这时我忽然想起爸爸曾对我说的“不能进甸子里”的告诫。我不知道六子、大秋、麦条他们三个后不后悔,反正我很后悔,后悔没记住爸爸的话,后悔嘴欠告诉六子说甸子里有山鸡蛋。

“大叔,饶过我们吧,我们再也不进来了!”麦条害怕他也挨打,带着哭腔说。

六子却梗着脖子,有些不服气地朝麦条瞪一眼:“软蛋!”

种草人见六子不服气,过来揪住六子的衣领:“你不软蛋你跟我走,看我怎么收拾你!”

见种草人这样说,六子没敢再吱声,好像也有些害怕了。

种草人朝六子一伸手说:“拿来。”

六子说:“拿来啥?我又没拿你的东西。”

种草人说:“把山鸡蛋留下,你们抓紧滚蛋。”

六子红着脸,把装着山鸡蛋的书包从脖子上取下来,交到种草人手里,攥着拳头看着种草人。

“还有你们三个的书包,也都拿来。”种草人朝我和大秋、麦条挥了一下他的大手。

“我书包里没有山鸡蛋,装的都是书本。”大秋分辩道。

听见大秋这样分辩,我也跟着说:“我的书包里也是书本,不信你看。”我为了证明自己没有撒谎,还把书包打开让种草人看了。麦条站在那里却不敢像我和大秋这么说,因为他的书包里装着山鸡蛋,他怕挨揍。为了不挨揍,麦条突然对种草人哭着说:“大叔,我的书包是我妈妈新买的,山鸡蛋我给你,你不要拿走我的书包!”

但这天种草人还是拿走了麦条的书包,也拿走了六子的书包,骑着摩托车远去了。

我回到家的时候,天已经黑了,一进院子,爸爸就训斥我说:“又跑哪疯去了?是不找揍了?”听爸爸这样说,又见爸爸满脸怒气,我哧溜一下跑进我们家屋子,躲避爸爸对我的讨伐。

妈妈很仁慈,我进屋后她就往饭桌上端菜端饭,原来爸爸妈妈为了等我,还没有吃晚饭。吃饭的时候,我很像一只老鼠,虽然肚子真饿了,但吃得却很小心,不敢放开嘴巴猛造。

第二天,六子没有到学校上学。整整一天,我都在琢磨六子为什么没有来上学,连课都没有上好。挨到放晚学,我对大秋和麦条提议说:“咱们要书包去。”大秋和麦条都明白我的意思,大秋一鼓劲,说:“去就去,他要不给,咱们就给他来一把火。”

大秋的话,把我和麦条都吓住了,我们清楚要真这样干,那就不是小事情了,我们可就捅大娄子了。麦条说:“咱们不能那么干,那样犯法,要蹲监狱,没有书包还不读书了?我才不干傻事呢!”我也对大秋说不应该那么干,我们可不能再招事了,让爸爸妈妈替我们操心。

“种草人要是不给书包,那你说咱们怎么办?”大秋朝我问。

其实,我也没有什么好办法,唯一的办法,就是给种草人多说好话,多说拜年话,把六子和麦条的书包要回来。

我们去了种草人建在甸子里的“岗楼”,可刚到围墙的大门口,那七八条狗便隔着铁栅门朝我们狂叫。还好,狗的脖子上都拴着铁链子,这才没从铁栅门内跃出来。但狗们的狂叫声惊动了楼房内的人,门开了,走出来的却是在甸子上挖坑,给鸡造房子的那个小男孩。

因为天有些凉了,小男孩已穿上了夹袄,走路笨笨的,不像当初穿着单衣那样轻便。小男孩认出了我们,就拿起棍子去打狗,把狗打得不敢再朝我们狂叫。

“你们是来找我玩的吗?”小男孩来到铁栅门口,可怜巴巴地朝我们三个问。

大秋对小男孩说:“我们来找你爸爸有事情,让你爸爸出来。”

小男孩说:“我爸爸不在家,我妈妈也不在家,我爸爸昨天捡回两书包鸡蛋,今天跟我妈妈又捡鸡蛋去了。”小男孩用他那双大眼睛望着我们三个。

听了小男孩的话,我才明白在我们没有进甸子里捡山鸡蛋之前,种草人好像并不知道甸子里有那么多山鸡蛋。我再一次暗怨自己嘴欠,心想昨天被种草人扇耳光的不应该是六子,应该是我才对!

还是大秋机灵,朝小男孩说:“小弟弟,把装鸡蛋的书包还给我们呗!”

小男孩好像记得夏天他给六子送书包的事情,朝大秋说:“你咋也把书包丢在甸子里了?等着,我给你拿去。”小男孩说着,回了他家的楼房内。

当小男孩再出来时,果然把六子和麦条的书包拿来了。不过两个书包是空的,里面已没有了昨天我们装进去的山鸡蛋。

我们把书包取回来,交给六子时,我发现六子的脸好像一夜之间胖了好多。我问六子为什么胖了,六子抿着嘴,有些不好意思。一旁的六子妈妈说:“是六子自己抽的,看他这个馋嘴猫今后还长不长记性!”

原来昨晚,六子的爸爸知道他的书包被种草人拿去了,把他好一顿骂,还要打他,亏得六子妈拉着,六子才没挨揍。但六子为了管住自己的馋嘴巴,就当着他爸爸妈妈的面,直往自己脸上扇巴掌,一连扇了好多下,把脸都扇肿了。六子因此没有去学校上学,怕同学们看见笑话他。

这次“书包事件”之后,六子好像不喜欢朝我们要东西吃了。有时候给他,他也不接。大秋取笑六子说:“这回长记性了?”六子说:“我当然得长记性,没记性还成!”

冬天来了,四野都落了雪。草甸子里也落了雪,种草人把种的羊草用机械收割,打捆运走了许多。没有运走的,就在甸子里垛着。有山鸡在上面飞,那些山鸡飞来飞去,既像在觅食,又像在挑逗我们去追。但是六子没有动心,我和大秋、麦条也再没有动心。