“双11”网购话语表达的商业逻辑*

2018-06-08燕道成谈阔霖

■ 燕道成 谈阔霖

一、研究背景

2009年以后,原本具有青年亚文化色彩的11月11日,经过网络电商不断的仪式建构,已经从“光棍节”发展成为了“全民狂欢购物节”。随着购物节规模的扩大,这一新节俗也成为了学界的热门研究主题。

有学者指出,公众话语是反映节日仪式的重要载体,当代的社会实践和生活实践最重要的特征就是话语实践的盛行①。因此,研究公众话语对这一节日仪式文化的反映,把握公众话语情感倾向,探讨其中的原因,能进一步完善媒介呈现过程中的重要一环,确切了解这一新经济形态主要参与者的态度,有助于更加全面、客观地了解公众话语在分众传播时代的话语权力。

通过文献梳理发现,目前话语分析更多是对官方话语、媒体话语进行分析,虽在一些比较分析中出现了民间话语,但单独对参与事件的公众进行话语分析的研究并未出现。在CNKI中以“公众”“话语”“话语分析”等为关键词进行搜索,出现的皆是关于话语权、话语权利等方面的内容。以公众话语分析为视角的研究基本空缺。而从传播学视域研究“双十一”的文章中,大都是从节日意义建构、广告宣传策略分析两个方向进行探讨,没有关于公众话语表达“双11”的相关内容。

二、研究设计

本研究认为公众的话语分析应该还原到公众的发声平台所产生的文本之中,此次研究聚焦于国内最大的网络舆论平台——新浪微博,通过抓取全样本,用科学工具对文本进行量化分析,观察研究对象在某一话题中的话语表现。本研究选取了2017年11月11日0点至24点微博平台中带有“双11”关键词的原创微博作为分析样本。

(一)样本获取与处理

分析样本抓取由网络爬虫软件GoSeeker完成,通过模拟浏览器行为搜索、翻页获取数据,并根据新浪平台历史数据开放特性,分时段抓取,初始数据共计21401条。

在数据预处理环节,剔除推广、新闻报道、纯网页链接等对本研究无效的内容后,共获得研究样本数据4715条。并按照所属时间段和条数进行编号后,对样本数据文本进一步处理,删除了样本数据中的表情符号、地理坐标位置,对繁体字进行转化,根据实际情况进行了词语替换和统一,如“天猫” “某宝”统称为“淘宝”,“双十一”统一为“双11”。

(二)分析工具

对样本数据的处理,借助清华大学沈阳教授团队开发的ROST content Minning完成,对语库中缺少的特定词汇“双11”“剁手” “网易”等词汇进行补充后,进行词频统计。

情感分析则借助北京理工大学海量语言信息处理与云计算工程研究中心所开发的NLPIR-Parser完成,该系统以大连理工大学徐琳宏等人构建的情感语料库为计算依据,除将情感分为正向情感和负向情感外,进一步细分为“乐”“好”“怒”“哀”“惧”“恶”“惊”七大类情绪,并根据情感程度由弱到强自动识别赋予权重计算分值,作为本研究对不同情感的强度判断的依据②。

三、研究发现

经过对“双11”微博文本进行词频分析、情感类别分析、微博内容归纳后,得出以下发现:

(一)样本微博用户行为分析

1.用户信息

样本微博中男女占比分别为49.1%和50.9%,与微博官方发布的微博男女用户比略有差别,但与双十一购物报告中用户画像基本吻合。而另外两项数据所属地区和年龄因其具有较强的隐匿性未予以统计。

2.微博发布时间

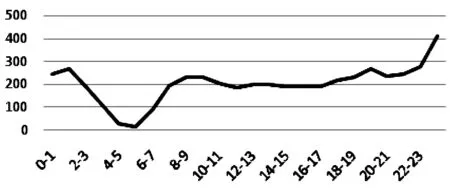

就微博发送行为来看,如图1所示,基本与微博数据中心官方发布的微博用户日常发博时间习惯相符合③。高峰值为早上9-10点段和晚上9-10点段,低峰值出现在凌晨3-4点段。另外由于双11购物节的原因,与平日发博习惯略微不同的是,0-1点段和23-24点段分别是开始抢购和结束抢购的时间节点,因此在两段出现了两个高峰值。

图1 各时段微博数量折线图

(二)“双11”微博词频分析

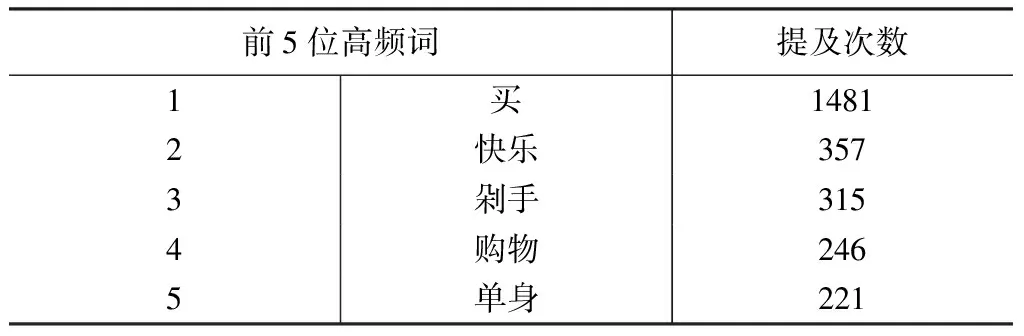

在对4715条样本微博进行词频统计的结果中,在排除掉介词、数词、量词、代词等无实际含义的词语后,归纳了使用频率前5的词汇,即“买”“快乐”“剁手”“购物”“单身”。(如表1)

表1 “双11”微博关键词对比

除去本次微博搜集的关键词“双11”外,“买”出现的频次远高于其他词条,缘起于网络的词汇“剁手”以及“购物”,三个动词短语共同表现了民众对于这一天要参与购买活动高度认同。

“快乐”是对于即时情绪状态的表达,高于其他词汇的表述频次,印证了公众对“双11”的认同;而“单身”是一种状态的描述,也是对“光棍节”的再现。

通过梳理也可以发现,除了“买”这一词频较高外,排名第6以后的“光棍”“打折” “单身狗”等不足100次,这说明公众表达个性化、多样化。另外,由于表达口语化,语言结构松散,许多口语表达难以统一,未能收录,无法做更精确的统计。

(三)“双11”微博主要议题

本研究将样本数据内容分为“直接涉及购物节”“未涉及购物节”两大类,在此基础上进一步细分为7小类,具体为:1.根据网购的基本流程设计了4类:(1)商品购买内容:包括预售商品、现货商品、购买金额;(2)购物环节/流程:包括支付工具、优惠规则、红包使用、技术支持;(3)售后服务:包括快递、客服、退款;(4)购物体验/心情。2.未涉及购物节则参考了新浪微博内容分类设计了2类:(1)生活记录和(2)情绪表达,并根据研究需要将(3)其他“双11”纪念日单独归为一类。

由于微博内容短小,在尝试进行机器判断分类不准确后,采用人工分类。分类依据仅从单条样本判断是否涉及购物节进行主类目分类,再依据微博主要内容归入所从属的次类目。为确保研究结果的准确性,由2名编码员对4715条微博文本进行独立编码,交互判别总体信度为0.895,处于较好水平,编码结果可以使用。

各类目微博构成占比如表2所示,直接涉及购物节的微博内容占比43%。

表2 “双11”微博主要议题数量及占比

在分类过程中,对提及内容进行简单记录,其他“双11”纪念日一项中,光棍节、空军建军纪念日是主要内容,但提及的频次仅占微博样本总数的4%。

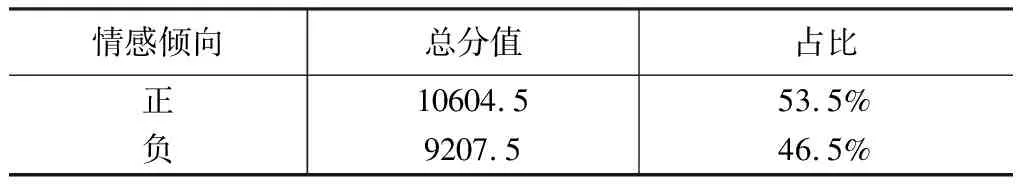

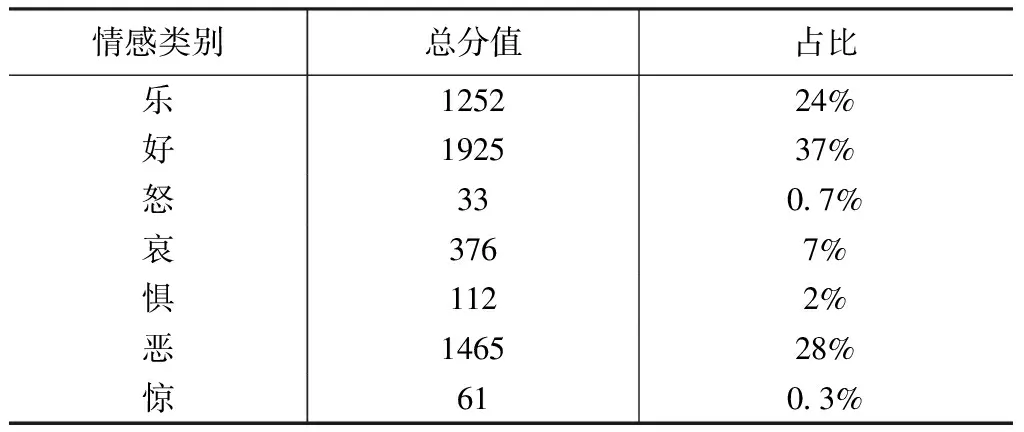

(四)“双11”微博情感类别分布

本研究借助情感语料库计算“双11”4715条微博所含正负情感(表3)及各情感类别(表4)的分值。微博话语更倾向于正向情感表达,主要涉及的情感类别中,“好”这一情感成分最多,其后是“恶”“乐”“哀”“惧”“怒”和“惊”的情感成分最少,均不足1%。

表3 “双11”微博情感倾向总分值及占比

表4 “双11”微博情感类别总分值及占比

(五)“双11”微博主要议题与情感类别交叉分析结果

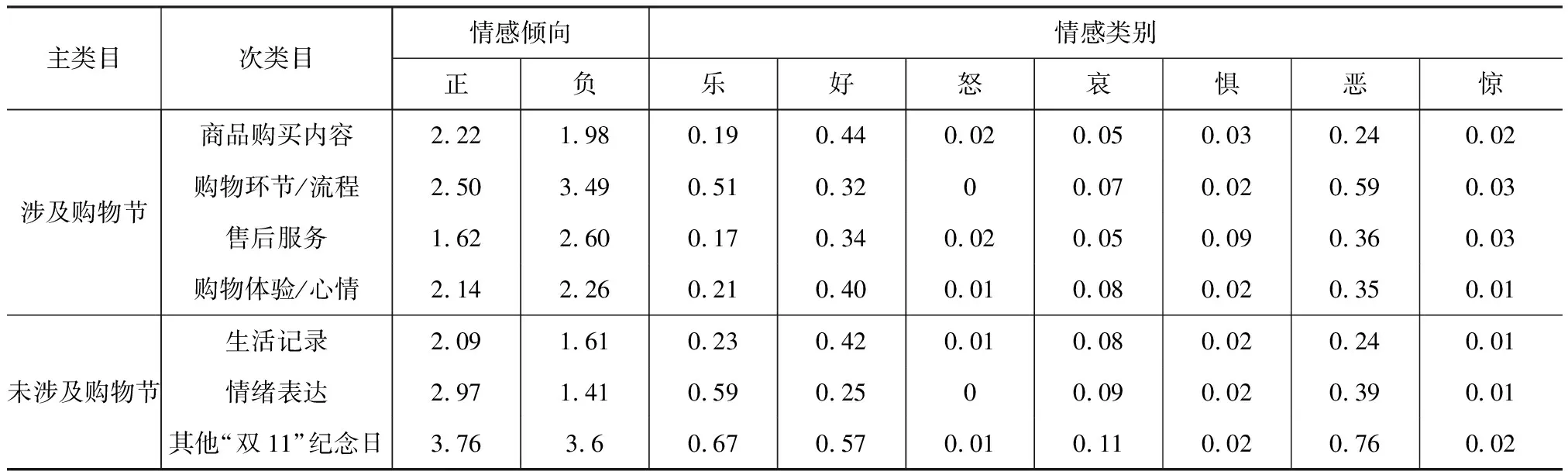

为了探讨微博话语情感表达在各个类目上的差异,在对微博进行分类后,将每一类目下的微博合并为一个文本整体进行情感类别分值计算。根据各类的情感总分,除以对应该类目的条数,得到每种类目下情感平均分值。如表5所示。

从表5中可以看到,情感倾向中有4项的“正向” 比“负向”的均值要高,与总体趋势相符。但值得注意的是,“购物环节/流程”“售后服务”“购物心情体验/心情”却呈现了“负向”倾向比“正向”倾向的均值要高。

表5 “双11”微博各类目不同情感均值统计

在情感类别中,大体趋势均与总体趋势一致,“恶”与“好”的情感均值在各个类目中占比最大,被表达的情感中,最少的是“怒”“惊”和“惧”。

在涉及购物节的内容中,“乐”“好”和“恶”被表达最多的类目都在“其他双11纪念日”一项,“怒”这一情感最强烈是在“商品购买内容”和“售后服务”,“情绪表达”也表现出了最多的“哀”,“惧”的情绪在“生活记录”表现最多,而“惊”这一情绪再次被表现在“购物环节/流程”和“售后服务”两项中。

(六)“双11”微博文本分析

1.“双11”的标签化与符号化

“双11”本身已经独立作为一个具有明确指代意义的词汇使用,11月11日本身已经被特殊化,即使普通的事情也要特地强调是双11这一天,以下是几个典型例子。

我的双11很开心的一天,演出很顺利感恩有你,一路相伴。(@如果是下一秒)

双11跟设计通宵加班,还有一只喵。(@FyiaYoung)

2.“双11”的符号意义已经从“光棍节”过渡到“购物节”

消费主义助推着“购物节”对“光棍节”的收编,不断吞噬和消融着原有的节日旧俗。提到“双11”,就与“打折”“购物”等词汇联系了起来。

双11,买买买…(@钱兜兜十桉然)

有一种节日叫双11,有一辆车叫购物车,有一种心情叫剁手。(@开始立夏)

但收编并不意味着演进过程中的符号意义完全消失,像“光棍节”等仍会出现,但频次不高。并且,这种呼吁和提醒性质的话语,其实是对“双11”等同于“购物节”这一主流解读趋势的被迫承认与抗争。

很多人都知道今天是双11,光棍节,还有多少人知道今天也是中华人民共和国空军建军节?(@ kill释迦的菩提)

在“普天同庆”的双11,也许不会有人记得今天是上海沦陷纪念日(1937年11月11日淞沪会战结束)。(@落寞格列佛)

3.“购物节”是“消费主义”的集中表现

首先,商业逻辑制造消费欲望,人成了物欲的奴隶,被消费主义驱使着去进行购买行为,双11购物节“不买就是吃亏”的观念已经深入人心。

双11不买都对不起自己挣的那点钱。(@小杰子的生活)

不习惯网购的我,今年双11,竟然也被感染了。(@十年后的雨来未婚)

其次,消费主义制造了身份焦虑症,让人们通过消费来浸泡在满足的蜜罐里。鲍德里亚在《消费社会》中一针见血地指出,人们通过消费体现着自己的社会地位与身份。

双11购物节,恰好让参与者可以通过“买买买”,证明自身具备消费和追随互联网时代潮流的能力,进而完成身份认同。

没抢到紧张的要死,抢到就是负债累累。结束了忙碌的双11该洗洗睡了,明天也要努力,才能买买买。(@嗨小傻妞)

4.反对“双11”:消费主义的抗争还是个性标榜?

反消费主义从消费主义诞生的那一刻起,就一直存在。在此次搜集的样本中,也存在不少反对的声音,但其中,更多的是为了反对而反对,走到了极端反消费主义的一端,即提倡绝对不消费,理性声音尚少。

这其中的作用机理不得而知,但与近年来唱衰与质疑“双11”大行其道有关系,如经济学家吴晓波就曾在2016年发表《我们真的还需要“双11”吗?》。其中,对于拼价血战中消费者没有真正获益以及“双11”销售记录失去真实的参考价值的看法,与本次样本中的观点不谋而合。

双11有感,勒庞以前说的乌合之众一般是广场上的人群,在互联网时代,乌合之众不用聚集在一起,每个人坐在自己家里,一样有同样的效果,群氓的狂欢。(@朱增光)

最近三年双11,什么东西都没买,不得不说自己是世界上最冷静的人。(@伯纳乌小牛牛)

“双11”,在各大媒体渲染下,在各大社交群中,在各种朋友圈上,看到的是一场人性的癫狂。在集体狂欢的时候认清自己的位置,不要人云亦云,保持时刻独立理性。

5.“购物节”偏离原始初衷,繁杂花样损害消费者利益

在购物节刚刚兴起之时,“双11”期间购买商品,价格会比以往更加便宜,成为社会共识。

学界对于“双11”的经济学解释是,通过营造一种社会共识,来聚集一批需求弹性相对更高的人群,商家可以有针对性的,对于这些特殊群体制定价格策略。但是,大量“双11”期间有购买行为的消费者,实际而言并非是高需求弹性用户。在这种情况下,商家也就倾向于以更高的价格,而非优惠价格来销售商品。

2017年的“双11”,各平台推出的预售模式、定金膨胀、满减优惠券、平台购物津贴等复杂玩法就是对消费者的挑战,表面上享受到了优惠,其实不然。甚至在某些情况下,成为损害消费者利益的一个手段。

双11真是考察数学计算能力,定金膨胀,满减,跨店满减,被凑单搞的七晕八晕。(@付付123789)

睡了,双11的优惠政策堪比奥赛题,我是搞不懂。(@杨大树是胖子)

6.“双11”的多样化表达

除了表达真实的购物感受外,还会进行段子编撰,并创造了诸如“剁手”“买买买”“打电话”网络词汇等词汇。例如:

“双11让你明白,有些东西,打半折你也买不起,就像你喜欢的人,眼光降低一半,还是看不上你。”

“明天,双11,他又该笑了。虽然,他的笑,不倾城,也不倾国,但能让你倾家荡产。”

类似段子就在样本微博中出现了多次,且难以找到传播源头。

7.商业议程设置

另外,微博不仅成为民众的讨论场。已经成为了品牌广告商的重要投放地,在本次的样本中,剔除了13259条都是带有广告性质的微博。并且商业议程设置也引起了民众广泛的参与,如话题“双十一剁手星座排行”,截止2017年12月31日晚23∶00的讨论热度就达到了2.2万,阅读量3608.4万。

五、研究结论与分析

语言的使用与变化是和社会文化过程紧密地联系在一起的。本研究聚焦于 “双11”的参与者与“双11”在话语上的关系,借助科学分析工具,通过规范化的内容分析与情感话语分析方法,对作为一种社会文化现象的“双11”的公众话语表达进行深度挖掘。研究发现:

(一)“双11”的符号意指已逐渐由“光棍节”演化为“网购狂欢节”。

公众在11月11日这天的话语表达多与“购物节”有关,所呈现的“买”“快乐”“剁手”“购物”“单身”等高频词汇、微博样本占比、微博议题等多维度的数据都表明,“双11”在公众话语体系中已经被标签化与符号化。从符号意义上而言,“双11”已经开始从“光棍节”变成“网购狂欢节”,虽然这一转化尚未彻底完成,甚至间或还存在对于这一趋势的抗争。同时,“购物节”的话题也是“消费主义”的集中表现,话语表现出的消费欲望与媒介构建仪式想要达到的“沉浸购物”氛围完全一致。

(二)“双11”网购话语呈现出议题多元化,情感成分多样化但总体倾向于正向表达的特征。

微博作为国内最大的社交媒体,用其研究公众话语表达兼具代表性与便利性。通过规范化的内容分析可以发现,此次搜集的微博样本中,议题呈现多元化;对于同一话题也呈现出多元化、异质性的价值取向。例如,对“双11”的认同与反抗,对“消费主义”的共谋与斗争。网购狂欢后的话语表达体现出鲜明的自由化、口语化、碎片化、娱乐化等特征,以段子为代表的娱乐化表达更为公众所乐于接受。

借助情感话语分析方法与科学分析工具,可以发现,网购狂欢话语中,“好”“恶”“乐”“哀”“惧”“怒”“惊”等7种情感成分并存,但总体更倾向于正向情感表达。而在不同议题上呈现出的情感强烈程度不尽相同。这一结果也得到了交叉分析的进一步证明。

(三)“双11”网购狂欢是消费社会、网络技术、社会性需求、商业资本等多种力量共同作用的结果。

“双11”网购狂欢的风行是消费社会、网络技术、社会性需求、商业资本等因素之间相互作用、共同推动下,被社会性建构的结果。

在内容梳理中已经发现,将注意力等同于商业价值的注意力经济时代,商业因素对微博话语的渗入已是不可避免,所以商业议程设置也成为“双11”话语表达中的又一普遍特性。这仅仅是商业资本中的一种表现,商业资本正是利用互联网技术和大众社会性需求,与时俱进,才能推动“网络狂欢节”的萌芽、产生和发展④。同时,也与消费社会催生的身份焦虑症密切相关。“双11”的落点正是中国人文化基因中普遍存在的“过节—热闹—消费”的连锁心理,利用文化包装,搭上商业便车,创造出了“网购狂欢节”的销售奇迹⑤。

(四)“双11”网购话语的引导应倡导健康向上的消费价值观念,营造良好的消费舆论环境。

通过对微博样本的统计,可以发现,在狂欢精神的影响下,网购话语以更加感性化的方式刺激人们的消费欲望与心理需求,进而形成一种话语霸权,并营造和建构了一种支配性的消费主义、享乐主义的意识形态。同时,网购狂欢背后的话语表达缺乏理性支撑,多以个人的情感宣泄为主。因此,应该加强对网购话语的引导,通过网购话语正确引导物欲追求,避免“双11”沦陷为销售额狂欢;通过营造理性的消费舆论氛围操控和刺激消费行为,从而以健康化的消费观念引领消费时尚。

需要指出的是,此次研究仅对微博内容做了分析,但对于其中的作用形成机理未做深入探讨,限制了研究结论的推及性。但此次研究也让我们从话语分析的全新角度认知了“双11”,这为未来研究中推进公众话语在话语认知层面上的作用具有十分重要的意义,也为未来研究开创了一个将话语分析与新媒体研究相结合的有益思路。

注释:

① 胡春阳:《话语分析:传播研究的新路径》,上海人民出版社2007年版,第1页。

② 徐琳宏、林鸿飞、赵晶:《情感语料库的构建和分析》,《中文信息学报》,2008年第1期。

③ 新浪微博数据中心:《2015微博用户发展报告》,http://data.weibo.com/report/reportDetail?id=333,2016-11-10/2017-1-23。

④ 王枫萍:《建构的文化与文化的建构——以“双十一”网购狂欢节为例》,《汕头大学学报(人文社会科学版)》,2016年第7期。

⑤ 任志琪:《消费者在网购狂欢中情绪化消费的成因及影响探析》,《广告大观(理论版)》,2017年第2期。