充分发挥“奥尔夫音乐教育体系”优势的实践研究

2018-06-07邢伟静

邢伟静

【摘要】奥尔夫的音乐教育是一种“和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的”,“一种人们必须自己参与的”音乐教育行为方式,被称为“原本性音乐”。在初中音乐课堂教学实践中,教师充分发挥“奥尔夫音乐教育体系”优势,教得更巧妙,教出了美感,教出了特色;学生通过音乐的表达,追寻美的存在,学得更愉快一些,学出了幸福,学出了水平。

【关键词】初中音乐;奥尔夫音乐教育体系;优势;实践

一、问题的提出

在一次“新体系”音乐教学的培训活动中,我有幸参与了奥尔夫思想的音乐教育模式,其中有:听音乐走路,用身体动作表现音乐的起伏、乐句、情绪等,聽老师的指令做出相应的动作(触摸物体、找同学握手或拥抱等),围着圈做力度、速度的游戏。学生们乐此不疲地学习着,快乐着,创造着……

听课的老师们都被震撼了,原来音乐课可以上得这样富有“音乐味”。

让学生喜欢上音乐课,期待上音乐课是我们每一个音乐教师的梦想。事实上,在众多的音乐课中,初中生是喜欢音乐课的,但并不乐意上音乐知识课,对于那些枯燥的音乐知识甚至有点排斥。

那么,怎样才能让学生回归课堂,在音乐课中体验到快乐?这就要求教师不仅要合理地整合教学内容,解放学生,更要选择巧妙、生动的“奥尔夫教学法”,并极力发挥其优势,才能让学生充分感受音乐,真正体验音乐课的快乐。

二、“奥尔夫音乐教育体系”的优势

从世界音乐教育发展的角度来看,由奥尔夫创立的音乐教育体系经过将近七十年的发展,不仅已经成为20世纪全球范围内流传最广、影响最大的一种音乐教育体系,并且也是中国当代音乐教育史上已经在相当大的范围内被接受、较具影响力的一种外国音乐教育体系。“奥尔夫音乐教育体系”的主要优势如下。

第一,教育原本。卡尔·奥尔夫认为“音乐活动是人类最自然、最原始的行为”。创设的“原本性”音乐教育体系,注重的不是“体系”而是“原理”,教育思想是突出人本主义基础。

第二,内容丰富。对于学生基本音乐能力的训练有独到之处。

第三,形式多样。合理、巧妙地将动作、舞蹈、语言紧密结合在一起。

第四,教法灵活。只要能在音乐教学中,循序渐进,长期不懈地指导练习,一步步使学生走进音乐的殿堂,就一定能达到事半功倍的效果。

三、充分发挥“奥尔夫音乐教育体系”优势的实践

奥尔夫及其合作者、后继者共同创设的,不是一般意义上的教学法,也不是纯粹的音乐教育体系,而是一种体现某种观念,并将其作为原理来应用的音乐教育行为方式。

奥尔夫提出的“原本性的音乐”,在教育行为上是将语言、动作、音乐融为一体,在教师的指导下,由学生亲自参与,甚至可以自行设计,并进行即兴表演。

(一)节奏激趣,“趣”味盎然

能够把语言、动作、音乐融在一起的最核心、最基本的要素就是节奏。音乐教育中节奏教学的目的,就是开发人的与生俱来的节奏感潜能,并且在艺术教育活动中,将被动的本能变为更具有主动性和创造性的感知、反应和表现力,所以节奏训练是发展音乐记忆力的重要途径。

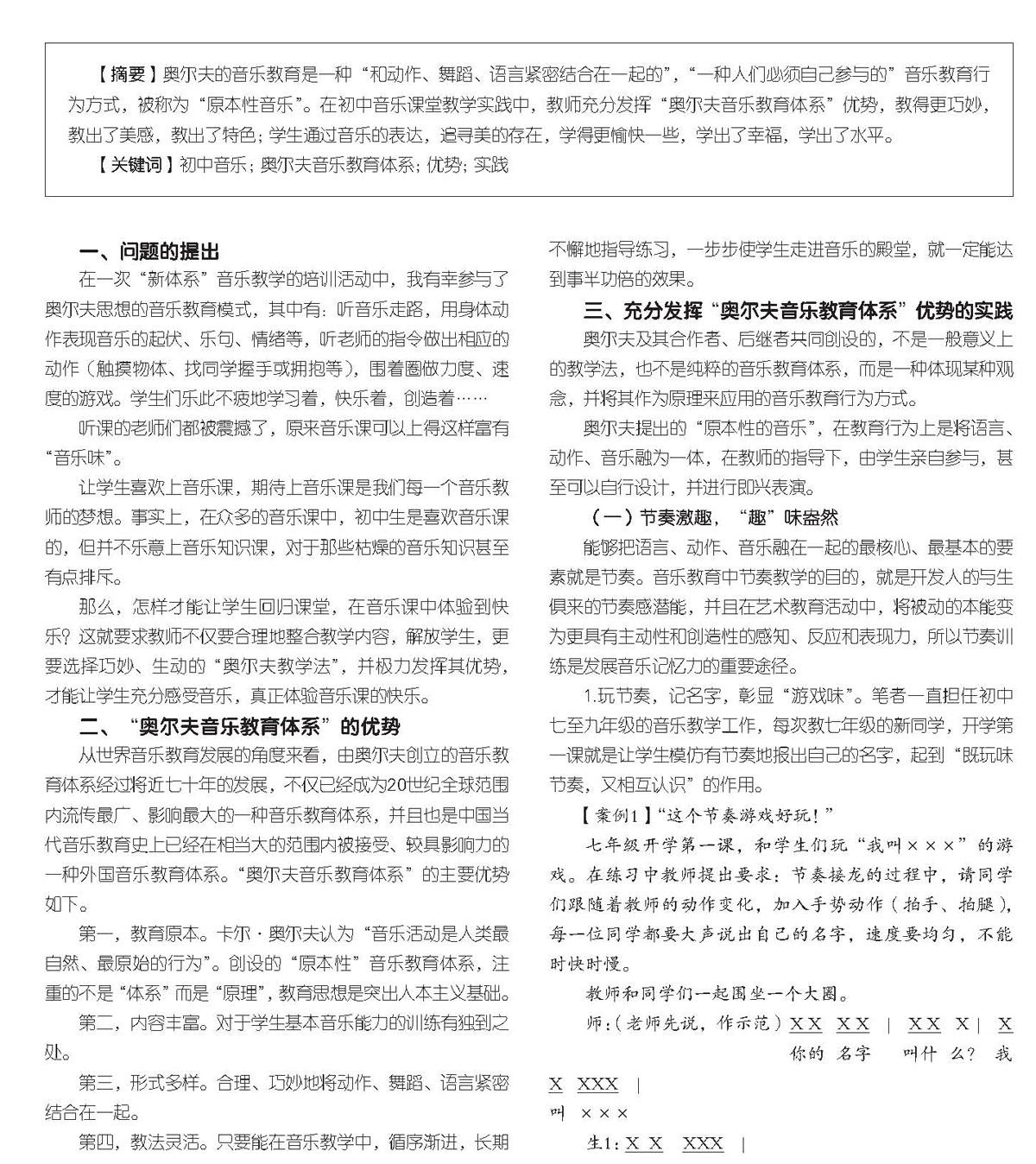

1.玩节奏,记名字,彰显“游戏味”。笔者一直担任初中七至九年级的音乐教学工作,每次教七年级的新同学,开学第一课就是让学生模仿有节奏地报出自己的名字,起到“既玩味节奏,又相互认识”的作用。

【案例1】“这个节奏游戏好玩!”

七年级开学第一课,和学生们玩“我叫×××”的游戏。在练习中教师提出要求:节奏接龙的过程中,请同学们跟随着教师的动作变化,加入手势动作(拍手、拍腿),每一位同学都要大声说出自己的名字,速度要均匀,不能时快时慢。

教师和同学们一起围坐一个大圈。

师:(老师先说,作示范) X X X X | X X X | X

你的 名字 叫什 么? 我

X XXX |

叫 ×××

生1:X X XXX |

我 叫 陈佳乐

生2:(学生接龙 ) X X X X X |

我 叫 张萧婷

生3:X X X X |

我 叫 施 诗

……

学生们既惊喜又快乐,在充满乐趣的游戏中介绍着自己。最后在谈感受的环节中,教师让学生畅所欲言。

生4:我认为这个节奏游戏好玩!能帮我记住同学的名字。

生5:这节课的收获是我能更好地找到节奏感了!

生6:老师,这样的音乐课太棒了,我乐意上!……

【反思】在这个活动中,师生之间互相认识,同学们感知了2/4拍强弱规律和节奏的朗读,培养了学生的反应能力和音乐感知。

2.玩纸杯,读节奏,凸显“表演味”。在新体系的节奏读法中,每个节奏型都有各自特殊的读法。在平时的节奏教学中,巧用道具可以提高节奏、节拍训练的效果。

【案例2】“我竟然也学会了,真高兴啊!”

教学内容:教师尝试运用纸杯做道具,练习四分音符读“ta”、八分音符读“titi”和四分休止符读“sun-na”组成的节奏。教学时,分两课时完成。

第一课时:教师告诉学生,看到一个纸杯读“ta”,看到两个纸杯扣在一起读“titi”,看到两个纸杯之间少一个读“sun-na”。如:ta ta ta ta| ta titi ta titi|ta sun-na ta ta|。

熟悉之后,心里默读,直接拍出节奏,看到纸杯间少一个读“sun-na”,双手分开不拍。教师不断移动纸杯,让学生观察,教师根据学生掌握的程度控制移动纸杯的速度。示范和练习几遍以后,请几位学生进行展示表演,适时指导点评。

第二课时:大家围成圆圈坐下,每个人发一个纸杯,跟着朗读的节奏时值长短来移动纸杯,如是四分节奏,所有同学都向同一个方向右侧(或者左侧),移动杯子到下一位同学的面前,是两个八分节奏,不移动纸杯并在自己面前连敲地面两下。练习熟练以后加入休止符。两圈“表演”练习完成了,学生的注意力、反应力进步很大。

交流感悟:很多学生从一开始一点也不会到后来都有如此感叹:“老师,我会了。”“老师,我也会了。”“我竟然也学会了,真高兴啊!”

【反思】在节奏练习中,学生有积极参与的,也有胆小害羞的。教师要注意观察学生的情绪,鼓励他们积极参与,不要害怕出错,让他们耐心细致地模仿教师的节奏动作。同时,要强调控制均匀的速度,避免忽快忽慢,要注意观察教师的动作和提示。学生的注意力高度集中,都怕自己是出错的那个人。因此,本节课的效果还是比较好的。

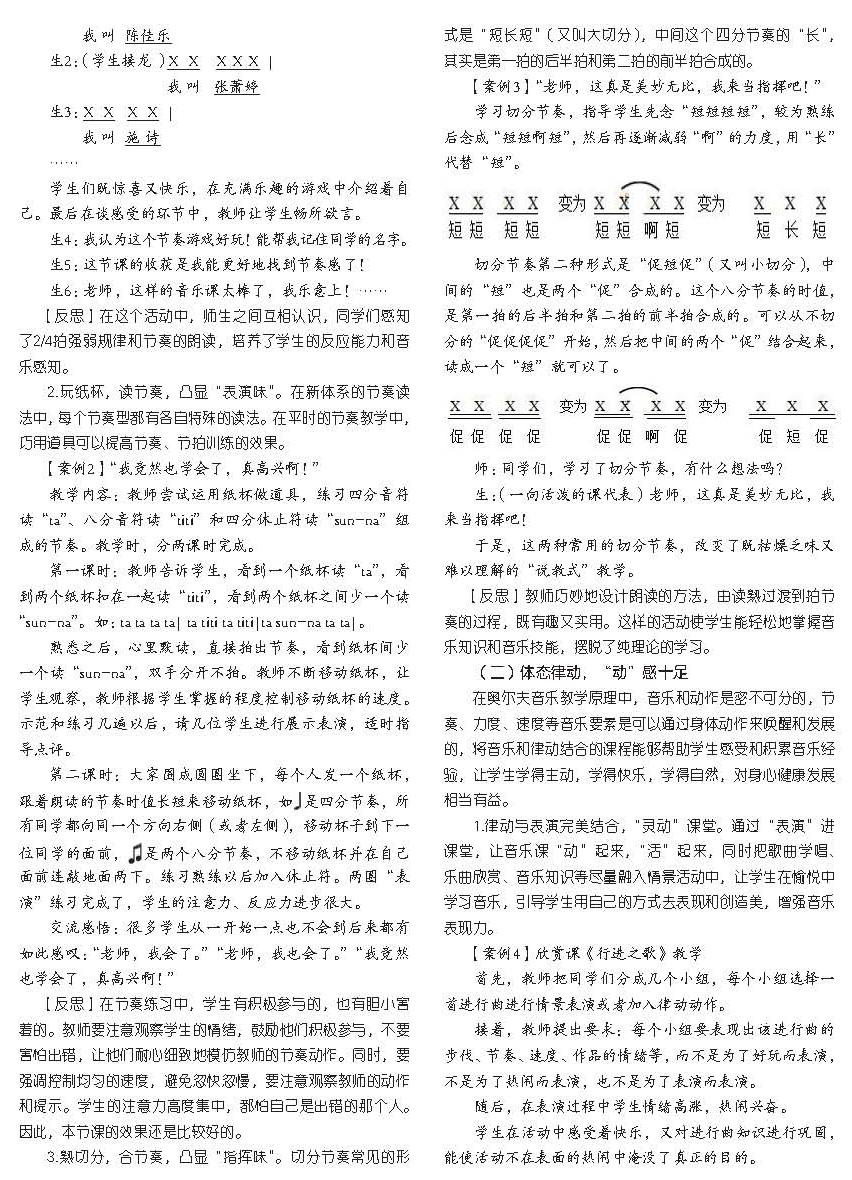

3.熟切分,合节奏,凸显“指挥味”。切分节奏常见的形式是“短长短”(又叫大切分),中间這个四分节奏的“长”,其实是第一拍的后半拍和第二拍的前半拍合成的。

【案例3】“老师,这真是美妙无比,我来当指挥吧!”

学习切分节奏,指导学生先念“短短短短”,较为熟练后念成“短短啊短”,然后再逐渐减弱“啊”的力度,用“长”代替“短”。

切分节奏第二种形式是“促短促”(又叫小切分),中间的“短”也是两个“促”合成的。这个八分节奏的时值,是第一拍的后半拍和第二拍的前半拍合成的。可以从不切分的“促促促促”开始,然后把中间的两个“促”结合起来,读成一个“短”就可以了。

师:同学们,学习了切分节奏,有什么想法吗?

生:(一向活泼的课代表)老师,这真是美妙无比,我来当指挥吧!

于是,这两种常用的切分节奏,改变了既枯燥乏味又难以理解的“说教式”教学。

【反思】教师巧妙地设计朗读的方法,由读熟过渡到拍节奏的过程,既有趣又实用。这样的活动使学生能轻松地掌握音乐知识和音乐技能,摆脱了纯理论的学习。

(二)体态律动,“动”感十足

在奥尔夫音乐教学原理中,音乐和动作是密不可分的,节奏、力度、速度等音乐要素是可以通过身体动作来唤醒和发展的,将音乐和律动结合的课程能够帮助学生感受和积累音乐经验,让学生学得主动,学得快乐,学得自然,对身心健康发展相当有益。

1.律动与表演完美结合,“灵动”课堂。通过“表演”进课堂,让音乐课“动”起来,“活”起来,同时把歌曲学唱、乐曲欣赏、音乐知识等尽量融入情景活动中,让学生在愉悦中学习音乐,引导学生用自己的方式去表现和创造美,增强音乐表现力。

【案例4】欣赏课《行进之歌》教学

首先,教师把同学们分成几个小组,每个小组选择一首进行曲进行情景表演或者加入律动动作。

接着,教师提出要求:每个小组要表现出该进行曲的步伐、节奏、速度、作品的情绪等,而不是为了好玩而表演,不是为了热闹而表演,也不是为了表演而表演。

随后,在表演过程中学生情绪高涨,热闹兴奋。

学生在活动中感受着快乐,又对进行曲知识进行巩固,能使活动不在表面的热闹中淹没了真正的目的。

【反思】律动是一把“双刃剑”,使用得当会让我们的欣赏课增色不少,但不小心也会弄巧成拙。在教学之前,教师要明白:律动只能作为一种教学方法,只是激发学生兴趣的一种方式。我们不能为了迎合学生的兴趣,离开音乐,脱离欣赏教学的宗旨。所以,要把握的原则是,既可以通过律动这条通道让学生更容易直达音乐的深处,又不能让律动成为学生关注的重点,脱离欣赏教学的最终目标。

2.身体与动作有机融合,“生动”课堂。身体各部位可以做的动作有:头部动作的点头、摇头、转头、仰头;同时,不断琢磨还有哪些部位(肩、腰、手、腿、脚等部位)?可以做哪些动作?能不能和别人合作做出老师的指定动作?还可以创造哪些可能性动作?

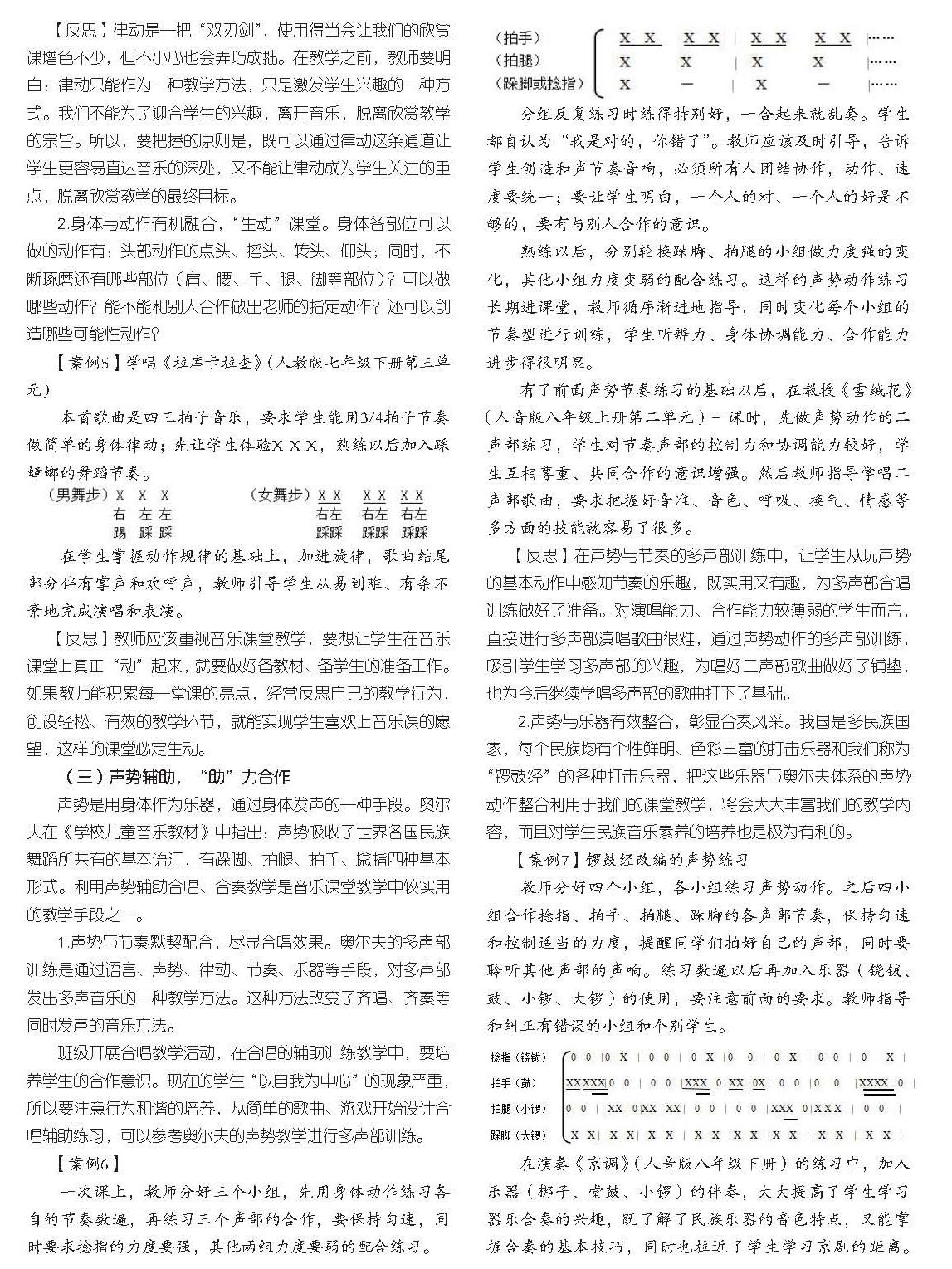

【案例5】学唱《拉库卡拉查》(人教版七年级下册第三单元)

本首歌曲是四三拍子音乐,要求学生能用3/4拍子节奏做简单的身体律动;先让学生体验X X X,熟练以后加入踩蟑螂的舞蹈节奏。

在学生掌握动作规律的基础上,加进旋律,歌曲结尾部分伴有掌声和欢呼声,教师引导学生从易到难、有条不紊地完成演唱和表演。

【反思】教师应该重视音乐课堂教学,要想让学生在音乐课堂上真正“动”起来,就要做好备教材、备学生的准备工作。如果教师能积累每一堂课的亮点,经常反思自己的教学行为,创设轻松、有效的教学环节,就能实现学生喜欢上音乐课的愿望,这样的课堂必定生动。

(三)声势辅助,“助”力合作

声势是用身体作为乐器,通过身体发声的一种手段。奥尔夫在《学校儿童音乐教材》中指出:声势吸收了世界各国民族舞蹈所共有的基本语汇,有跺脚、拍腿、拍手、捻指四种基本形式。利用声势辅助合唱、合奏教学是音乐课堂教学中较实用的教学手段之一。

1.声势与节奏默契配合,尽显合唱效果。奥尔夫的多声部训练是通过语言、声势、律动、节奏、乐器等手段,对多声部发出多声音乐的一种教学方法。这种方法改变了齐唱、齐奏等同时发声的音乐方法。

班级开展合唱教学活动,在合唱的辅助训练教学中,要培养学生的合作意识。现在的学生“以自我为中心”的现象严重,所以要注意行为和谐的培养,从简单的歌曲、游戏开始设计合唱辅助练习,可以参考奥尔夫的声势教学进行多声部训练。

【案例6】

一次课上,教师分好三个小组,先用身体动作练习各自的节奏数遍,再练习三个声部的合作,要保持匀速,同时要求捻指的力度要强,其他两组力度要弱的配合练习。

分组反复练习时练得特别好,一合起来就乱套。学生都自认为“我是对的,你错了”。教师应该及时引导,告诉学生创造和声节奏音响,必须所有人团结协作,动作、速度要统一;要让学生明白,一个人的对、一个人的好是不够的,要有与别人合作的意识。

熟练以后,分别轮换跺脚、拍腿的小组做力度强的变化,其他小组力度变弱的配合练习。这样的声势动作练习长期进课堂,教师循序渐进地指导,同时变化每个小组的节奏型进行训练,学生听辨力、身体协调能力、合作能力进步得很明显。