PDCA模式在降低ABO及RH(D)血型初筛错误中的效果分析

2018-06-07易中梅喻荷莲蒋秋容叶延瑶

易中梅,喻荷莲,蒋秋容,徐 婷,杨 民,叶延瑶

(中国人民解放军重庆血站/第三军医大学西南医院输血科,重庆 400038)

质量与安全是血站及医院管理的主题,无偿献血者的血型鉴定正确与否直接关系到临床用血的安全[1]。PDCA(Plan-Do-Chek-Action)循环模式是质量改进的重要工具。2015年11月,初筛ABO及RH(D)血型错误的比率升高达0.47%,质量管理将初筛血型错误作为质量事件纳入质控点进行专项整改[2]。回顾分析2014-2015年ABO及RH(D)血型初筛错误的相关因素,应用PDCA模式进行质量改进,对比改进后1年间献血者ABO及RH(D)血型初筛错误的比率,探讨PDCA模式质量持续改进中ABO及RH(D)血型初筛错误减少的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 无偿献血者在献血前进行手指末梢血ABO及RH(D)血型(纸板法)判定,采血后留样和该袋血液同时送回站内复检ABO正反定型及RH(D)血型。当ABO 及RH(D)血型正反定型一致,但与血型初筛不一致时,该次血型初筛列为鉴定错误的对象。2015年12月开始实施PDCA循环模式对ABO及RH(D)血型初筛错误进行质量改进,选取在改进实施前的2014年、2015年分别为对照1组(n=71)、对照2组(n=95),实施后的2016年为观察组(n=51)。

1.2方法 用PDCA循环管理模式对初筛ABO及RH(D)血型错误进行质量改进,步骤如下。

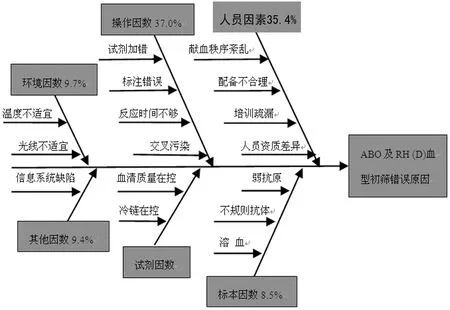

1.2.1P(计划) 追溯对照1组及对照2组(未使用PDCA管理模式)无偿献血者共53 645例中166例血型初筛错误,按照人、操作、环境、标本、试剂5大要素,用鱼骨图法分析错误产生的相关因素(图1)。拟定质量改进目标为观察组ABO及RH(D)血型初筛错误率较对照2组下降、小于或等于对照1组,并制订改进措施。见图1。

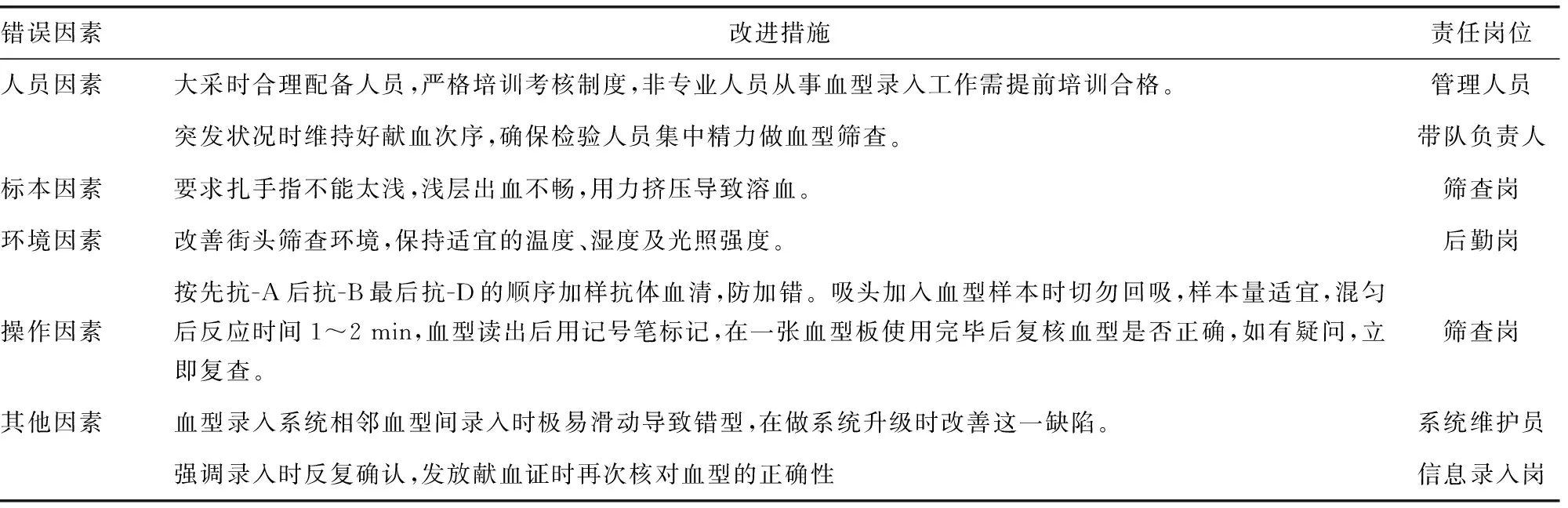

1.2.2D(执行) 在科务会上推进质量改进工作。由于相应的技术操作规范完善,需将操作中容易出现错误的环节作为改进措施,落实到指定岗位,强调避免发生错误的方法。见表1。

图1 鱼骨图法分析错误产生的相关因素

1.2.3C(检查) 质量管理部门以月为时间单位跟踪措施的实施情况。(1)记录改进措施未落实的原因和相关个人及专业资质。(2)记录观察组血型初筛错误原因、类型、数量及与当月血型初筛总数的比率。

1.2.4A(处理) 对跟踪情况进行归纳、总结,包括:(1)对照1组与对照2组ABO、RH(D)血型初筛总数与错误数量、比率、趋势变化。(2)观察组分别与对照1组、对照2组进行错误比率的比较。(3)与拟定的质量目标进行比较。在质量分析会上分析改进效果与不足,将存在的问题放入下一个PDCA循环。

2 结 果

2.1血型初筛错误原因分析 观察组与对照1组相比,除RH(D)血型错误数量未能下降外,其他错误原因的数量均有下降;与对照2组相比,各错误原因的数量均有明显下降,见表2。

表1 血型初筛错误的改进措施

表2 血型初筛错误原因比较 [n(%)]

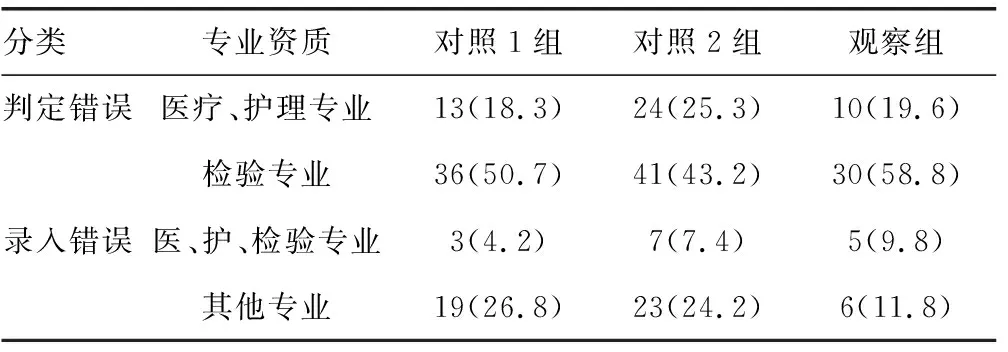

2.2不同专业资质人员血型初筛错误发生情况 观察组与对照1组、对照2组的血型错误发生总数均有降低,但其他专业(非卫生类专业)人员错误数量下降最多,见表3。

表3 不同专业人员血型初筛错误例数占比 [n(%)]

2.33组间血型初筛错误比率分析 观察组与对照1组、对照2组比较,血型初筛错误率均有下降,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 3组间血型初筛错误比率分析

*:P<0.05,与对照1组、对照2 组比较

3 讨 论

PDCA管理模式已经在医疗卫生类领域广泛使用,该管理模式主要经过计划、执行、检查和处理这四阶段,不断呈螺旋式循环上升,每转动1周,质量就提高一步,是开展质量活动的科学方法[3-4]。P阶段的相关因素分析是质量改进的基础和依据,正确性直接影响改进效果。鱼骨图是一种发现根本问题的分析工具,将其用在P阶段[5],系统直观地图解2014-2015年初筛ABO及RH(D)血型错误发生的众多因素,准确性较高(图1)。试剂因素未造成血型错误,说明本站血型试剂管理制度严格,使用规范。操作因素中主要是个人未按照操作规范操作,如不按照抗-A、抗-B、抗-D的顺序滴注血清,将血清加错;加入血样时回吸血清,血样在滴管内已经发生抗原抗体反应而做出错误血型。抗原抗体反应时间不够,特别是A型、B型甚至AB型判定成O型或者做出了正确血型,条形码标示正确但体检单上写错导致错误血型。人员因素中卫生类人才流失情况严重,导致人岗不匹配是当前医疗体系最主要的问题之一,本站也不例外[6]。在预约团体采集、部队露天采集等情况下,采集流程为先采集全血,后血型筛查,筛查标本为全血采集针内的血液(不含抗凝剂)。特点是献血员集中,血型筛查标本集中。一方面筛查岗位人员派遣不足,血型筛查速度跟不上采集全血的速度,血型标本会凝固,导致血型错判。另一方面卫生类人员不足,派遣后勤人员进行血型录入工作,后勤人员未经过相关系统的培训及考核,没有录入后进行正确性核对的意识,导致血型录错。献血秩序紊乱是影响血液筛查人员判断力的主要因素之一,特别是在街头或有突发事件时,较多群众围着筛查人员持续议论提问,不回答提问容易引起矛盾,回答提问会导致注意力不集中,发生血型错判。环境因素中主要是街头环境随季节的变化而变化,夏季温度过高血清及血样干涸太快,冬季温度过低冷凝集素干扰反应,且光线暗淡不利于视觉判定血型等因素导致血型错误。标本因素中弱D或不规则抗体本站每年仅1~2例,而血型初筛方法学简单局限,不做改进要求。标本溶血主要为个别献血员手指皮肤粗糙较厚,不容易刺破真皮层,血流不畅,过于用力挤压肌肉组织,血型样本溶血,导致假不凝,出现血型错误。其他因素主要为本站的信息系统在录入血型时,相邻血型之间极易滑动,导致血型录入错误。如A型录为B型,RH(D)录为(d)。D阶段执行改进措施见表1。在人员因素中,对管理人员提出了要求,要求根据天气、血型筛查流程等因素派遣筛查岗位人数。对可能抽调从事筛查相关工作的非专业人员进行培训考核。分派带教教员具备师以上职称。对带队负责人也提出了要求,在出现秩序紊乱时,负责人要对献血员进行简单明了的解释安抚并引导到健康征询岗排队逐次进行献血征询后方可进行筛查。在环境因素中将落实岗位指定到后勤岗,一方面是筛查人员个人不具备接灯、搭棚等能力,另外在环境因素不好时,筛查人员不好意思麻烦后勤岗人员,导致未改善不利环境而增加错误概率。在其他因素中信息系统缺陷短期内改进不具有可操作性,列为系统升级时的改进目标,强调针对缺陷录入时查对正确避免录入错误。C阶段中质量管理员作为血站内部独立的第三方人员,每月末检查措施落实情况,更具有客观性及公正性[7]。检查获得的数据与质量目标比较确定改进效果,在改进后第11个月,血型初筛错误降为“0”,与质量目标一致,判定为改进有效。进入A阶段,由质量管理员召开质量分析会总结经验,将改进措施中指定的责任岗位写入岗位职责中。对存在的问题具体到人、原因、正确的处置方式,进入下一个PDCA循环。

表2可以看出,初筛ABO及RH(D)血型错误中录入错误例数,观察组较对照1组、对照2组分别下降28.2%、46.3%,其中ABO血型错误分别下降24.4%、36.7%,改进措施有效,效果显著。RH(D)血型错误例数观察组较对照1组没有下降,较对照2组下降35.7%,与RH(D)血型阴性血样本量较少相关,需继续跟踪改进效果。在改进措施中对亚型或弱D未做要求,但是数据显示2016年无亚型或弱D错误,但2016年有2例弱D却筛查正确。这印证了管理学的一个原理:在改进某个质量事件时,同类质量问题会得到相应改善[8]。表3显示,在血型初筛判定错误中,检验人员筛查错误数量最多,但是质量改进后下降比率最小,观察组与对照1组、对照2组相比,分别下降16.7%、26.8%。因为血型初筛岗均由具有检验专业资质人员执行,检验人员做血型筛查数量样本最大,导致错误数量最多;只有在替换吃饭、站内单采等特殊情况下会由护理或医疗专业人员暂时执行,所以护理或医疗专业人员错误较少。检验人员有严格的上岗考核制度,基本知识与技能均比较扎实,所以改进后错误比率下降最小。在血型录入错误中,其他(非卫生类专业)人员数量最多,因为血型录入工作主要由其他专业人完成,改进后下降比率却最大:观察组与对照1组、对照2组相比,分别下降68.4%、73.9%。因为其他类人员未经过卫生相关知识的培训考核,改进过程中将这一环节纳入质量体系文件[9]。经过培训考核后,这类人员了解了卫生相关专业知识,树立了查对意识,减少了录入错误,所以改进后其他类人员错误比率下降最大。其他血站在做血型初筛时,只做ABO血型鉴定,本站还做RH(D)血型鉴定,错误的概率高出其他血站,错误比率为0.28%。比文献[10-11]报道的0.18%~0.21%高,却比高炳谏等[12]报道的0.39%低。而表4显示对照1组与对照2组相比,总的血型初筛例数下降8.3%,错误例数却上升33.8%。自身错误比率上升太快,表明从执行到管理的某些环节出现了问题。所以在2015年12月开始将血型初筛错误纳入质控点,使用PDCA循环模式进行质量改进并跟踪,跟踪显示改进后观察组每月血型错误例数及与当月初筛血型总数的比率,分别与对照1组、对照2组比较,血型错误例数分别下降31.1%、46.3%;错误比率分别下降12.0%、40.5%,差异有统计学意义(P<0.05),改进有效。

总之,同样的血型初筛方法,不同个体在不同环境执行过程中存在一定的个体行为差异而可能导致血型初筛错误,而大部分的错误由与人相关的因素造成(图1的人员因素及操作因素)[13]。PDCA模式旨在建立或优化标准化的操作程序,循环管理可减小个体行为差异,防止或减少错误的发生。所以PDCA模式用在降低初筛ABO及RH(D)血型初筛错误上,目标明确、层次清晰、措施合理、责任岗位具体,改进效果好,值得推广。

[1]吕娜,黄晓花,戴晓娜,等.强化科室质量管理 助力医院质量提升[J].中国医疗管理科学,2014,4(4):47-50.

[2]JENNIFER R.Error management:an important part of quality control[M].Mary land:American Association of Blood Bank,1999.

[3]HEATHER C B.The influence of context on quality improvement success in health care:a systematic review of the literature[J].Milbank Q,2010,88(4):500-559.

[4]黄原,朱月武.建立质量管理体系实现输血全过程管理[J].临床输血与检验,2016,18(2):164-167.

[5]陈惠鸿,戚均超.鱼骨图法用于献血前初筛ABO血型错误的原因分析及对策[J].浙江医学教育,2011,10(4):29-31.

[6]杨秀梅.上海市某公立医院卫生人才流失现状[J].现代医院,2012,12(9):104-107.

[7]杨大锁,吴晓明.借助第三方审核持续改进医院质量管理体系[J].中国医院,2014,18(10):39-41.

[8]卓德保,张晓生.质量问题的分类研究[J].世界标准化与质量管理,2003(9):17-19.

[9]郭东辉,刘衍春,王静,等.2005-2014年献血者ABO血型初筛检测错误的调查分析[J].中国输血杂志,2015,28(10):1275-1277.

[10]王志红,陈善华,王欢欢,等.采血车初筛血型错误分析及预防[J].中国输血杂志,2011,24(10):891-892.

[11]谢君谋,黄伯泉,黄志健,等.2011-2015年广州地区无偿献血者初筛血型错误原因分析[J].广州医学,2016,7(37):179-181.

[12]高炳谏,区勇勤,李惠玲.云浮市无偿献血初筛血型错误原因分析及预防[J].中国当代医药,2015,22(28):167-169.

[13]BUJANDRIC N,GRUJIC J,KRGA-MILANOVIC M.Improving blood safety:errors management in transfusion medicine[J].Srp ARH Celok Lek,2014,142(5/6):384-390.