“早蓄晚灌”节水条件下轻简栽培模式对双季晚稻产量与物质转运特性的影响

2018-06-07戴炜龙文飞唐志伟傅志强

戴炜,龙文飞,唐志伟,傅志强

(湖南农业大学农学院/农业部华中地区作物栽培科学观测实验站,长沙 410128)

水稻传统的栽培模式耗水量高达1.05~1.35×104m3/hm2,甚至高达 3.00×104m3/hm2。在水资源十分紧缺的情况下,水稻节水灌溉具有非常重要的经济、社会和生态效益[1]。南方稻区降水充足,但由于降水时空分布不匀,季节性干旱相对严重,同时节水意识淡薄,干旱影响的范围不断扩大,影响程度也在不断加深,季节性干旱成为了南方稻区稳产丰产的主要限制因子[2]。因此,我国南方稻区发展节水灌溉有利于水稻增产稳产。关于水稻不同种植方式的比较研究较多。水稻直播、抛栽、机插和人工移栽对产量及其构成因素影响不同[3~8],但节水条件下轻简栽培模式对双季晚稻产量形成与物质转运特性的影响研究不多。

湖南南部稻区光温水资源丰富,适于双季稻种植。但由于降水分配不均,雨热不同步,导致季节性干旱频发,制约双季晚稻稳产丰产[9,10]。本研究针对湖南南部丘陵山区梯冲田传统的节水栽培模式,结合当前规模化生产的实际需求,在早稻生育后期加高加固田埂蓄积雨水,解决晚稻移栽返青期因无降水可能导致无法栽插的难题,满足晚稻正常需水,结合不同耕作方式和种植方式,研究节水轻简栽培模式对双季晚稻产量及其构成因素、物质转运特性的影响,探索最优的轻简栽培模式,为形成“早蓄晚灌”节水轻简栽培技术体系提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2016年3~11月在永州市冷水滩区粮丰工程示范试验基地进行,土壤类型为壤土,肥力中等。试验采用随机区组设计,3次重复,每个区组一丘田,每个小区面积0.02 hm2,小区田埂覆膜,高约10 cm,单排单灌。在早稻后期蓄水(5~10 cm)的条件下,设置5个处理:

处理1:早稻旋耕机插机收+晚稻免耕机插机收;

处理2:早稻旋耕抛栽机收+晚稻免耕机插机收;

处理3:早稻旋耕抛栽机收+晚稻免耕人栽机收;

处理4:早稻旋耕人插人收+晚稻免耕抛栽机收;

处理5(CK):早稻旋耕人插人收+晚稻免耕人插人收。

机插田采用大田硬盘育秧方式育秧;机收用小型轮式收割机收割;抛栽采用软盘育秧方式;早稻机收或人收均留低桩,高度<3 cm。采用“增苗节氮”方式:按比常规处理(CK)“增加10%的苗,减少20%N”来操作。常规处理(CK)氮肥早稻按纯N 150 kg/hm2施入,晚稻按纯 N 180 kg/hm2施入,每公顷30万穴,常规稻每穴3苗,杂交稻每穴2苗。供试的早稻品种为‘中嘉早17’,晚稻品种为‘丰源优299’。早稻:手栽和抛栽于3月20日播种,4月21日移栽,7月11日收获;机插育秧4月5日播种,4月22日机插。晚稻:手栽和抛栽6月23日播种,7月25日移栽,10月27日收获;机插育秧6月20日播种,7月20日机插。肥料施用按N∶P2O5∶K2O=1∶0.5∶1.2进行,N肥按基肥∶分蘖肥 =1∶1施入,其他肥料作为基肥一次性施入。

1.2 测定指标与方法

1.2.1 产量及其构成

成熟期各小区调查60株计算有效穗。按平均取样法各小区取5株用于考察株高、穗长、每穗总粒数、实粒数和千粒重。

1.2.2 茎鞘、叶片物质输出率及物质转换率

抽穗期、成熟期分别于各小区取样3株,分茎鞘、叶片、穗烘干测定干物质量。

茎鞘(叶片)表观输出量(t/hm2)=抽穗期茎鞘(叶片)干重-成熟期茎鞘(叶片)干重;

茎鞘(叶片)表观输出率(%)=(抽穗期茎鞘(叶片)干重-成熟期茎鞘(叶片)干重)/抽穗期茎鞘(叶片)干重×100%;

茎鞘(叶片)物质转换率(%)=(抽穂期茎鞘(叶片)干重-成熟期茎鞘(叶片)干重)/籽粒干重×100%。

1.3 数据处理

采用Excel 2003、DPS软件进行数据整理和统计分析,方差分析采用Duncan新复极差法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同轻简栽培模式对晚稻产量的影响

2.1.1 产量及其构成因素

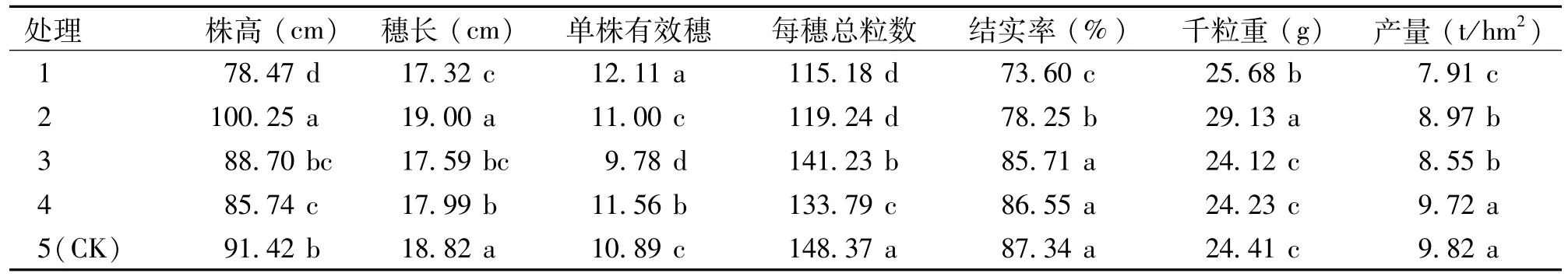

由表1可知,不同处理产量差异显著。以处理5产量最高,较其他处理高1.03%~24.15%,处理1最低,其中处理5和处理4显著高于其他3个处理。穗长以处理2最高,较其他处理高0.96%~9.70%,处理1最低,其中处理2和处理5均显著高于其他3个处理;单株有效穗数以处理1最高,显著高于其他处理4.76%~23.82%,处理3最低;穗总粒数以处理5最高,且显著高于其他处理5.06%~28.82%,处理1最低;结实率以处理5最高,较其他处理高出了0.91%~18.67%,与处理3、处理4差异不显著,但3者显著高于处理2和处理1;千粒重以处理2最高,且显著高于其他处理13.43%~20.77%,处理1次之,显著高于处理3、处理4和处理5,处理3、处理4和处理5之间差异不显著。

表1 各种植方式的晚稻产量及产量构成Table 1 Grain yield and yield com ponents of late rice under different planting patterns

2.1.2 水稻产量与产量构成因素的相关分析

由表2可知,产量与结实率、穗长、穗总粒数以及株高均呈不显著正相关,且相关性呈逐渐递减的趋势,与千粒重(0.82)和株有效穗(0.75)呈显著正相关;千粒重与株高、穗长和株有效穗呈逐渐递减的不显著正相关,与穗总粒数(-0.69)、结实率(-0.62)呈不显著负相关;结实率与穗总粒数呈极显著正相关(0.93**),与穗长和株高呈不显著正相关,与株有效穗则呈不显著负相关(-0.57);穗总粒数与株高、穗长呈不显著正相关,与株有效穗呈不显著负相关(-0.62);株有效穗与株高和穗长呈不显著负相关;穗长与株高二者呈显著正相关(0.87*)。

表2 产量及其构成因素的相关系数Table 2 Correlation analysis of yield and its components

2.2 水稻物质输出及物质转换率

由表3可知,不同处理茎鞘表观输出量达3.39~5.94 g/株,以处理4输出量最高,较其他处理高2.44%~74.86%,与处理3差异不显著,二者较其他3个处理差异显著,处理1、处理2和处理5差异不显著,其中以处理1茎鞘表观输出量最低,较其他处理低11.99%~42.81%;不同处理茎鞘物质输出率达22.56%~36.56%,以处理3物质输出率最高,较其他处理高0.11%~14.00%,与处理4差异不显著,二者与其他3个处理均差异显著,处理1、处理2和处理5均差异不显著,以处理1茎鞘物质输出率最低,较其他处理低0.64%~14.00%;不同处理茎鞘物质转换率达13.57%~25.40%,以处理3物质转换率最高,较其他处理高3.21% ~11.83%,以处理5最低,较其他处理低2.52%~11.83%。

不同处理叶片表观输出量达1.52~4.13 g/株,以处理2输出量最高,较其他处理高20.08%~171.02%,与处理3差异不显著,二者显著高于其他处理,以处理5最低,较其他处理低20.53% ~63.10%;不同处理叶片物质输出率达18.19%~42.98%,以处理2叶片物质输出率最高,较其他处理高2.95%~24.79%,与处理3差异不显著,二者较其他处理差异显著,以处理5最低,较其他处理低3.94%~24.79%;不同处理叶片物质转换率达5.25%~17.21%,总体较茎鞘物质转换率低,以处理2叶片物质转换率最高,较其他处理高2.14%~11.96%,以处理5最低,较其他处理低1.92%~11.96%。

不同处理水稻茎鞘和叶片物质输出率共计达23.62%~37.79%,物质转换率达18.82% ~40.47%,二者以处理3最高,处理5最低。通过F值比较可知,不同处理对水稻叶片转运特性的影响要高于茎鞘,对物质输出率的影响要高于物质转换率,对表观输出量的影响相对最低。相关分析表明,水稻叶片转运特性与产量呈不显著负相关,说明存在叶片表观输出量、物质输出率和物质转换率越高产量反而降低的趋势;茎鞘转运特性中物质转换率与产量呈不显著负相关,表观输出量和物质输出率与产量呈不显著正相关。

表3 水稻干物质转运特性Table 3 Dry matter transport characteristics of rice

3 结论与讨论

3.1 种植方式对水稻产量及构成因素的影响

国内外学者对水稻不同种植方式进行过大量的研究[11~17],但由于试验所处环境的不同、研究方法等的差异,所得出结果并不一致。在产量方面,有认为人工移栽最高[13,14],有认为机插秧最高[15,16],有认为直播最高[13,15],也有认为不同种植方式差异不大[12]。充分利用温光资源是最大限度挖掘水稻产量潜力、形成足量壮秆大穗、提高千粒重和结实率的重要措施,从而提高产量[18~20]。本研究结果表明,早晚稻栽培的组合方式对晚稻产量产生影响,晚稻相同的栽培方式由于早稻栽培方式的不同产量也存在着差异,以早稻旋耕人插人收+晚稻免耕人插人收种植模式产量最高。该种栽培方式下水稻具有一定的株高优势,穗长相对较长,虽然有效分蘖较少,但较高的穗总粒数和结实率以及千粒重,有效的弥补了有效穗数不足的劣势,从而获得高产。但由于农村劳动力十分紧张,人力资源有限,且与现代农业不匹配,此种种植方式不适应轻简栽培的需要。

3.2 种植方式对水稻干物质运输与转化的影响

有研究表明[21,22],水稻高产源于前中期茎鞘、叶片等器官贮藏的光合产物多,穗后光合产物穗部分配的比例大,且茎鞘、叶片的贮藏物质能够较多的转运到穗部。高产水稻灌浆前中期茎鞘物质输出较多,灌浆后期回升也较多,茎鞘物质后期一致对外输出是低产的表现。本研究表明,不同处理间茎鞘表观输出量、茎鞘物质输出率、茎鞘物质转换率以及叶片表观输出量、叶片物质输出率、叶片物质转换率存在显著差异。不同处理对水稻叶片转运特性的影响要高于茎鞘,对物质输出率的影响要高于物质转换率,对表观输出量的影响相对较低。水稻叶片转运特性与产量呈不显著负相关,说明存在叶片表观输出量、物质输出率和物质转换率越高产量反而降低的趋势;茎鞘转运特性中物质转换率与产量呈不显著负相关,表观输出量和物质输出率与产量呈不显著正相关。

3.3 南方丘陵山区轻简化栽培是适应规模化生产的必要条件

本研究结果表明,早稻旋耕人插人收+晚稻免耕人插人收种植模式产量最高,与早稻旋耕抛栽机收+晚稻免耕机插机收以及早稻旋耕机插机收+晚稻免耕机插机收模式的产量差异均显著,分别增产8.7%和19.5%。但目前水稻生产方式正朝适度规模化经营管理发展,加之农村劳动力紧张,与之配套的技术必须是轻简化栽培技术。如果进一步改进在早旋晚免条件下的机插、抛栽技术,减少早稻机插漏蔸率和早稻机收留低桩晚稻抛秧损失率,或者进一步改进适于丘陵区机插机收的农机设备,可以显著提高产量。因此,从规模化生产发展需求考虑,梯冲田以早稻旋耕抛栽机收,晚稻免耕机插(抛栽)机收模式为宜。但在农机具改进和早旋晚免机插秧抛秧技术上有待进一步研究。

[1] 王甲辰,刘学军,张福锁,等.不同土壤覆盖物对旱作水稻生长和产量影响[J].生态学报,2002,22(6):922-929.

[2] 秦江涛.水稻不同栽培模式的节水效应、生产力特征及土壤微生物学性状研究[D].南京:南京农业大学博士学位论文,2007.

[3] 李占元,李宝灿.不同栽培方式对水稻主要生育性状和产量的影响[J].现代农业科技,2011(3):63-64.

[4] 陆阳平,张选怀,王小怀,等.水稻不同种植方式群体质量栽培试验[J].上海农业科技,2011(5):12-14.

[5] 谢成林,张菊芳.不同稻作方式对淮稻13号生长发育及产量的影响[J].江苏农业科学,2011,39(4):64-67.

[6] 金 军,薛艳凤,于林惠,等.水稻不同种植方式群体质量差异比较[J].上海农业科技,2006,12(5):31-33.

[7] 杜 娟,刘国华.水稻栽培方式研究进展[J].作物研究,2007,21(S1):593-597.

[8] 周建群.水稻栽培方式研究进展[J].湖南农业科学,2009(2):51-54

[9] 傅志强,秦淑萍,郭良发,等.灌水方式对湘南丘岗区水稻生长发育及产量的影响[J].湖南农业科学,2010(21):22-24,31.

[10]傅志强,秦淑萍,郭良发,等.晚稻移栽期不同蓄水深度对水稻产量的影响[J].作物研究,2010,24(3):149-151,154.

[11] Hayashi S,Kamoshita A,Yamagishi J,et al.Genotypic differences in grain yield of transplanted and direct-seeded rainfed lowland rice(Oryza sativaL.)in northeastern Thailand[J].Field Crops Research,2007,102(1):9-21.

[12] Rashid MH,Alam MM,Khan MAH,et al.Productivity and resource use of direct-(drum)-seeded and transplanted rice in puddled soils in rice-rice and ricewheat ecosystems[J].Field Crops Research,2009,113(3):274-281.

[13] Song C,Cai SG,Xin C,et al.Genotypic differences in growth and physiological responses to transplanting and direct seeding cultivation in rice[J].水稻科学(英文版),2009,16(2):143-150.

[14]马殿荣,陈温福,王庆祥,等.水稻乳苗抛栽与其他栽培方式的比较研究[J].沈阳农业大学学报,2003,34(5):336-339.

[15]程建平,罗锡文,樊启洲,等.不同种植方式对水稻生育特性和产量的影响[J].华中农业大学学报,2010,29(1):1-5.

[16]程建平,吴建平,王友根,等.机插对籼型杂交水稻生育特性和产量的影响[J].中国农机化学报,2009(6):45-48.

[17]何瑞银,罗汉亚,李玉同,等.水稻不同种植方式的比较试验与评价[J].农业工程学报,2008,24(1):167-171.

[18]周鸿凯,郭建夫,黎华寿,等.光温因子与杂交水稻生态群体的产量和品质性状的典型相关分析[J].应用生态学报,2006,17(4):663-667.

[19] Katsura Keisuke,Maeda Shuhei,Lubis Iskandar,et al.The high yield of irrigated rice in Yunnan,China[J].Field Crops Research,2008,107(1):1-11.

[20]解文孝,刘 博,韩 勇,等.光温因子对水稻产量及品质形成的调控[J].黑龙江农业科学,2008(6):26-30.

[21]刘 军,余铁桥.大穗型水稻超高产产量形成特点及物质生产分析[J].湖南农业大学学报,1998(1):1-7.

[22]赵全志,黄丕生,凌启鸿.水稻群体光合速率和茎鞘贮藏物质与产量关系的研究[J].中国农业科学,2001,34(3):304-310.