机收留桩高度对‘甬优4149’再生稻生长发育与产量的影响

2018-06-07黄世聪冉景慧易镇邪

黄世聪,冉景慧,易镇邪

(1辰溪县农业技术推广中心,湖南辰溪 419500;2花垣县农业局,湖南花垣 416400;3湖南农业大学农学院/南方粮油作物协同创新中心,长沙 410128)

再生稻是水稻收割后,利用稻桩上的休眠芽萌发的再生蘖,加以适当的培育进而抽穗结实的稻作类型[1],具有生育期短、省工、节本和经济效益高的优点[2]。影响再生稻产量的因素很多,包括品种、密度、肥水管理等,其中留桩高度作为关键技术之一,一直是各地再生稻高产栽培技术研究的重点[3~7]。

2015年以来,辰溪县开始大力推广籼粳杂交稻蓄留再生稻。实践证明,蓄留再生稻能提高粮食产量及稻米品质,促进粮农增产增收。但各地留桩高度不一致,导致产量差异较大。为了给本县再生稻发展提供科学的技术指导,以当地主推籼粳杂交稻品种‘甬优4149’为材料,开展了留桩高度对再生季生长发育与产量的影响研究,结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 试验地点与材料

试验于2017年在辰溪县安坪镇九岩坪村进行,试验田面积0.12 hm2,海拔130 m,地势平坦,阳光充足,排灌方便,土壤肥力中等。供试品种‘甬优4149’,属中熟籼粳杂交中稻品种,由湖南正隆农业科技有限公司提供。

1.2 试验设计

试验设6个留桩高度处理,即 10、15、20、25、30和35 cm,随机区组排列,3次重复,小区面积30m2。四周设置保护行。试验于3月26日播种,采用薄膜覆盖湿润育秧。4月27日人工移栽,移栽规格18 cm×30 cm(18万蔸/hm2),每蔸插两粒谷秧。

头季稻施纯 N225 kg/hm2,N∶P∶K按1∶0.5∶1配施,氮、钾肥按基肥50%、分蘖肥20%、穗肥30%的比例施入,磷肥作基肥一次性施入。头季稻7月10日始穗,7月16日齐穗,在齐穗后15 d施尿素225 kg/hm2、氯化钾150 kg/hm2作促芽肥。头季稻于 8月10日机械收割,收割时按试验设计6个留桩高度处理机收。收割后及时扶正稻桩,清除覆盖在稻桩上的稻草放于稻桩行间。收割后第3天灌浅水,并施尿素 225 kg/hm2、氯化钾 112.5 kg/hm2作发苗肥。再生稻齐穗时,用磷酸二氢钾1500 g/hm2加壮谷动力600 g/hm2对水450 kg喷雾。头季稻水分管理采用浅水勤灌,两次晒田;再生稻保持田间湿润,养根促芽至齐穗,后期干干湿湿到成熟。专业化统防统治病虫害。

1.3 测定项目与方法

生育时期:自头季稻收获开始,记载再生稻始穗期、齐穗期、成熟期等时期;

再生苗数:自头季稻收获开始,每3~5 d观察一次再生苗数,记载最高苗数;

产量及构成因素:各处理成熟期,调查每穴有效穗数,每小区按平均每穴有效穗数取样5穴带回室内考察株高、叶片数、穗长与产量构成因素(每穗粒数、结实率、千粒重),然后将各小区全收计产。

成穗率(%)=单穴有效穗数/单穴最高苗数×100。

2 结果与分析

2.1 留桩高度对再生季生育时期的影响

从表1可见,头季稻收割2~3 d后,处理Ⅵ与处理Ⅴ开始出苗;处理Ⅳ与处理Ⅲ在收割5 d后出苗;处理Ⅱ与处理Ⅰ在收割6~7 d后出苗,出苗较慢。随着留桩高度降低,再生稻始穗期、齐穗期和成熟期均相应推迟。各处理再生季全生育期在64~75 d之间,随留桩高度提高而缩短。可见提高留桩高度有利于再生稻早熟。

表1 不同留桩高度处理的‘甬优4149’再生季生育时期

2.2 再生季农艺性状

从表2可见,再生稻株高随留桩高度提高而增高,且处理Ⅴ和Ⅵ显著高于处理Ⅰ和Ⅱ;单株叶片数随留桩高度提高而减少,处理Ⅵ显著少于处理Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ;每蔸最高苗数随留桩高度提高而减少,处理Ⅰ显著高于处理Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ;成穗率随留桩高度提高而显著提高;穗长随留桩高度提高而缩短,其中处理Ⅴ和Ⅵ显著短于处理Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。可见,随留桩高度提高,再生稻苗数虽有所减少,但成穗率大幅度提高,从而为高产奠定了基础。

表2 不同留桩高度处理的‘甬优4149’再生季农艺性状

2.3 再生季产量及构成因素

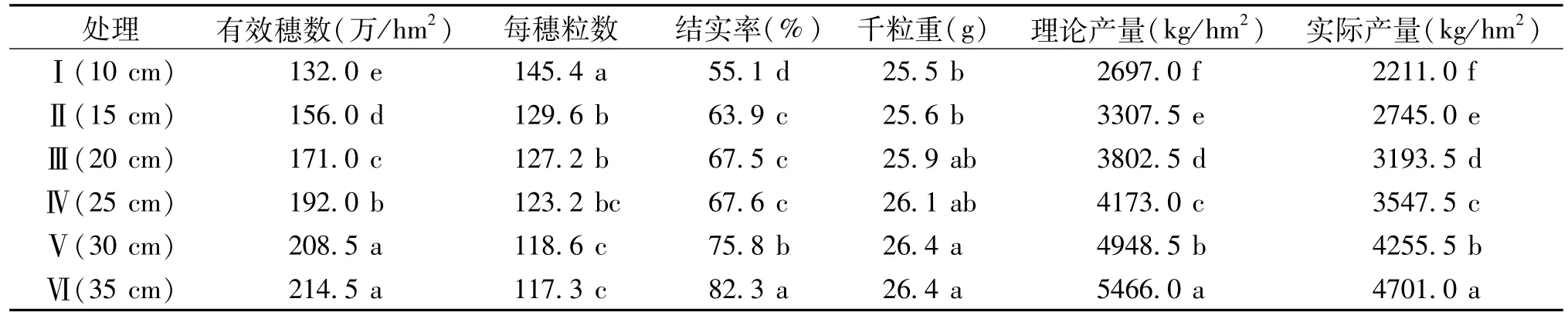

从表3可见,留桩高度对再生稻产量与产量构成因素影响显著。其中,再生稻产量随留桩高度提高而显著提高,处理Ⅵ实际产量较处理Ⅰ提高112.6%。从产量构成因素看,随留桩高度提高,再生稻每穗粒数显著减少,但千粒重有所增大,而有效穗数和结实率大幅度提高。相关分析表明,再生稻穗粒数与实际产量呈负相关(r=-0.9235),有效穗数、结实率和千粒重与实际产量均呈正相关(相关系数分别为0.9830、0.9833和0.9781)。可见,随留桩高度提高,‘甬优4149’产量显著提高,其原因主要在于有效穗数、结实率和千粒重显著增加。

表3 不同留桩高度处理的‘甬优4149’再生季产量及其构成因素

3 小结与讨论

留桩高度是影响再生稻产量形成的关键因素之一。前人研究表明,留桩高度降低,再生稻生育期延长,有效穗数减少,而穗粒数增加[5,6]。本研究以中熟籼粳杂交中稻品种‘甬优4149’为材料,开展了留桩高度比较试验,发现将留桩高度从10 cm提高到35 cm,再生稻全生育期缩短 11 d,有效穗数从132.0万/hm2提高到 214.5万/hm2,每穗粒数由145.4下降到117.3,同时结实率提高27.2个百分点,千粒重提高0.9 g,产量提高1.13倍,差异显著。深入分析‘甬优4149’在留高桩条件下增产的原因,发现提高留桩高度条件下,虽然其再生苗数、单株叶片数、穗长、穗粒数等减少,但其成穗率、有效穗数、结实率、千粒重均显著提高。前人研究认为,一般籼稻属高桩再生型,即留桩高度越高,产量越高[8,9]。本研究所用材料‘甬优4149’为籼粳杂交中稻品种,但其再生稻对留桩高度的反应与籼稻一致。适宜留桩高度因品种不同而不同,各地再生稻留桩高度宜因地制宜开展研究。

我国传统再生稻生产上的头季稻收获均采用人工撩穗收割方式。当前,我国水稻生产机械化程度越来越高,机械收获已基本普及,这也要求当前的再生稻生产上头季稻要能够适应机械收获方式。与人工撩穗收割相比,机械收获(尤其是履带式收割机)对稻桩碾压破坏严重。如何减少稻桩碾压带来的再生稻产量损失,必须从适宜品种筛选、头季稻基本苗与株行距配置、收割机选型与优化等角度开展研究。本试验中,‘甬优4149’在留桩高度30~35 cm条件下能够实现4255.5~4701.0 kg/hm2的产量,初步认为其能够适应头季稻机械收获方式。如何调整其基本苗与株行距配置,并通过优选收割机机型,以实现更高产量,需要开展进一步研究。

综合生育期与产量性状,‘甬优4149’在辰溪县作再生稻栽培,头季稻机收留桩高度以30~35 cm为宜,此时再生稻产量结构较为合理,可达到早熟、高产目的。

[1] 施能浦.杂交早稻—再生稻栽培特性与技术研究初报[J].杂交水稻,1995(1):18-25.

[2] 易镇邪,屠乃美.再生稻研究的现状与展望[J].作物研究,2002,16(S1):230-234.

[3] 易镇邪,屠乃美,陈平平.留桩高度对再生稻根系的影响[J].杂交水稻,2005,20(1):56-59.

[4] 蒋廷杰,易镇邪,屠乃美.留桩高度对培矮64S/E32再生特性的影响[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2005,31(4):359-363.

[5] 易镇邪,周文新,屠乃美.留桩高度对再生稻源库性状与物质运转的影响[J].中国水稻科学,2009,23(5):509-516.

[6] 何花榕,房贤涛,翁国华,等.留桩高度对再生稻生长发育和产量的影响研究现状及展望[J].中国农学通报,2012(9):6-10.

[7] 陈梅香,陈 象.不同留桩高度对超级稻中浙优1号作再生稻栽培的影响[J].福建农业科技,2013(11):9-11.

[8] 孙晓辉.示踪研究头季稻留桩节位与再生稻的磷素利用和经济性状的关系[J].原子能农业应用,1984(4):7-17.

[9] 邓凤仪.杂交稻再生利用高产规律研究[J].杂交水稻,1991(3):8-11.