平城碑刻的历史性存在

——谈前龙门时期大同碑刻的艺术价值金石千秋有婉温。

2018-06-06胡传海

胡传海

在今天几乎没有人会怀疑《龙门二十品》的艺术价值和美学理念,它也自成体系,成为碑学系统重要的一个分支。在龙门的书法美学系统中,各种艺术风格呈现放射型发展的态势。从汉碑的经典又转换为龙门碑刻的非经典,碑学的美学维度得到了很大的拓展。经过历史的沉淀,龙门碑刻也逐渐被经典所接纳,成为书法史上一个独特的标杆。龙门碑刻的最大特点就是鲜卑拓跋族异质文化的介入,在与汉文化的整合过程中,具有了一种与汉族文化中整饰特色迥然不同的蛮荒的特点。而且这一特点在前龙门碑刻时期——大同的书法碑刻中表现得尤为突出,它完整地保留了北碑石刻早期的荒率、自然、随性、天成的美感。一般人谈魏碑往往是洛阳时期的碑文,而北魏的变迁,必须要从它的两个都城——平城、洛阳时期来看。所以,平成碑刻具有它自己独特的历史地位。

一、平城碑刻的变异、夸张与装饰特质

一般而言,从书法的角度看,碑额是一件作品最为精彩的地方。因为它的位置特殊,同时它的字体要大于正文几倍,而且与正文的字体一般并不相同,所以,它具有手卷“引首”的作用。碑额是出现在东汉前中期(公元二世纪前后)。汉碑一般包括三大部分,即碑首、碑身、碑座。碑首多为半圆、圭形,还有少数方形。赖非先生《齐鲁碑刻墓志研究》考察认为,东汉前中期圭首居多,圭在汉代为“五瑞”之一,有“信、洁”之意。中后期半圆首渐多,反映出汉代“天圆地方”“天人一体”的思想背景。碑座方形,也称方蚨,灵帝时期又出现了龟趺。马衡先生在《凡将斋金石丛稿》中说:“质朴者圭首而方趺,华美者螭首而龟趺,式至不一。”既说出了碑额的形制特点,也说出了碑额的思想意义。

那么平城碑额与东汉碑额相较而言具有哪些特点呢?我觉得主要体现在平成碑额更以一种似乎不成熟感来体现异质文化的天成、自由、夸张、率性的特点。中国书法在简帛和碑刻在日常生活的应用中由于书写的随意性过大,字体出现了大量的省、讹之变,造成了严重的“文字异形”局面。这种情形在战国晚期,终于带来了汉字形体演变史上具有划时代意义的变革——隶变。这既是文字史上的革命,也是书法史上的华彩乐章,正是由于介入了省、讹、简、并等各种手段,隶书出现了“楷化”现象。但是为了表示神圣的意义,碑额依然用最古典的方式来体现。隶书发展到汉代,成为社会通用文字,但是为什么在汉代前期许多场合仍用篆书书写,以致汉碑碑额一直沿用篆体呢?日本的伏见冲敬对此解释道:“为了向神致意,因而碑的头部用篆书来写。如果说汉代碑刻的碑额的变化是一种文字史上的意义,那么平城碑刻的碑额那种变化则是一种文化史上的意义。因为这是一种少数民族文化与中原文化逐渐融合的过程,在向中原文化的学习过程中依旧保持了自己真率不雕的特性。像《皇帝南巡之颂》的碑额,采用字阳底阴的方法,突出的四个字“南巡之颂”十分灵动,仿佛是四个人的舞蹈,没有丝毫的做作和矫情,就是一种真性情的流露。在字法与笔法上承继了《天发神谶碑》的特性。像《司空琅琊康王墓志》采用在圭形上部画方格的方法。二字一列,字阳格阳,摆布十分自由,忽大忽小,并不刻意。“司空”“康王”采用正局布局方法,大气自然,随意舒展。而“琅琊”“墓志”则或采用左低右高体势,或采用上大下小体势,不为成法所囿,呈现了极强的创造力!

从这件作品中我们可以发现,正文部分与碑额部分虽然字体不同,但在处理方法上是一致的,就是没有魏碑成熟期的那种一致和整饰的感觉。虽然笔法非常细腻精致,但不是力求大小一致,横平竖直,而是呈现左右摆动的律动感,当然,从形制上看它已经和中原汉碑取得了一致的特点,那就是在碑额下边的正文部分则用通行体(隶书)写,当然,这样一来两方面的情况就都照顾到了。这就是从东汉开始直到后来变为一种因袭程式的篆额的由来。”所谓的“两方面情况”,一是指篆书的神性意识,一是指隶书的简便实用。汉碑碑额用篆书来写,是为营造向神灵或祖先致意的庄重、崇高的氛围,是神性意识在今体字时代某些场合的延续。但是即便在这种神圣的地方,平成时期的书法艺术家也不忘记采用盘曲弯绕等手段来增加作品的装饰性效果。比如《平国侯韩弩真妻碑》就是如此,可以看出这种被异化的篆字主要是被隶化了,在这个过程中要经过一个夸张装饰的过程,最后再削减多余的部分成为一种规范化的隶书。这件碑刻虽然雕刻手法比较随意率性,但是整块碑(因为是王侯的妻子)还是讲究完整性。比如,上有青龙白虎图案,画有界格,上篆下隶楷错变。逐渐走向“平画宽结”的时代。所以,像《龙门二十品》的某些艺术特点的形成,其实就是肇端于平城碑刻时期,所以,平城碑刻具有不可绕过的历史性存在的意义。

从碑刻的重要性而言,就是看有无碑额,像《元淑墓志》这样的王公贵族的墓志一定具有比较好的碑额。从它碑额处理的慎重态度可以看出此人地位的重要性,以及它的创作时代的早晚,像这种带有整齐排列色彩的作品就具有了《龙门二十品》的特点。艺术就是这样,它具有一个从蛮荒走向经典的过程。这也是艺术逐渐成熟的一个过程。

二、平城碑刻孕育了龙门石刻系统的必要艺术元素

康有为提出了“魏体、魏碑”的概念,其最核心的价值理念就是“变者,天也”,将北魏碑刻确立为一种完整的系统,来对几千年来的帖学加以改造,这是有战略眼光的做法。但他们所见的魏碑,往往是洛阳时期的碑文,这是成熟期的北碑,而北魏的变迁,必须要从他的两个都城——平城、洛阳时期来看。而我们特别不能忽视草创时期的一些艺术元素,而这正是使得龙门石刻成为一个伟大的书学系统的缘由所在。

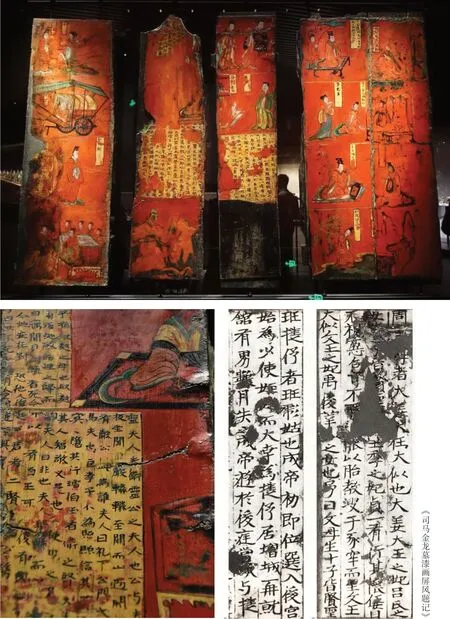

首先是汉隶在转化为魏楷的过程中一些笔画特点发生了变异:比如大方舒展的波挑演变成了方峻上翻的短结,这一点在平城时期最著名的书迹《大代华岳庙碑》中就可以很明显地看出。平城时期郑重的碑刻、墓志多用隶书。如前页图《皇帝南巡之颂》方峻森严的类型,就是笔画方截、横画两段翘起翻飞。后来书法理论家根据这一特点就可以判定这是北魏的早期作品。这类作品给人的感觉是端庄大方中不乏灵动飞扬,依然带有书写者的激情。当然,另有一类方厚平直的隶书,横竖笔画方厚平直,当时的《嵩高灵庙碑》即是明显的一例,康有为在《广艺舟双楫》中评道:“《灵庙碑阴》如浑金璞玉,宝采难名。……如入收藏家,举目尽奇古之器。”他甚至说:“得其指甲,可无唐宋人矣。”而在此碑之前的平城碑刻里已经可以看出端倪。这个时期的隶书虽想学习西晋以来的隶书风范,但技巧不纯、笔画不精,失去了端正庄严气象。平城时期的楷书一般是指无波磔的正体字,最为珍贵的是《司马金龙墓漆画屏风题记》。首先让我们先看看《琅琊王司马金龙妻钦文姬辰墓铭》①,此书的艺术特点就是工整端庄,笔致清俊劲挺。整个笔画显得洁净秀美,外方内圆,我们可以看到隶书的特点在逐渐消亡。平城时期最著名的楷书碑刻是《晖福寺碑》,其笔画方棱丰厚,具有俯仰向背的姿态和曲张之势。这一碑刻是北魏楷书发展史上的重要作品,可以说是洛阳时期正体“魏碑”字体的先导。

其实,汉化是导致魏碑不断变异的根本性缘由,无论是平城书法系统还是洛阳书法系统,它们成为北碑书法两大主流的根据,在汉化的前提下一是具有多元文化的艺术模式,二是具有相当数量的作品。近百年来,出土最多的北魏书迹多是洛阳时期的作品。这一时期,汉化改制已基本完成,随着汉化的深入,南方书法的影响不断深入。这一风气对楷书书法的影响巨大。这样就形成了平城时期书法的第二大特点。

第二个特点就是皇家墓志之经典化、精致化。充分体现汉化的影响。最为典型的代表是《元淑墓志》。而与之相反的则是一般性民间作品,显得草草了事,不及精雕细琢,有着北碑非常突出的民间性的特性,从笔画的精致度、结构的合理度、碑刻的完美度来看都是不够理想的,但是,它们作为一种美学样式还是具有非常重要的意义,起着烘托映照的作用。比如《邑义信士女等五十四人造石庙形象九十五区及诸菩萨记》就是一种蛮荒的美学价值。它的特点就是漫漶模糊。据《大同府志》载,云冈石窟“壁上多前代石刻,字漫灭不可读”。据记载,云冈石窟内造像记原本很多,但因历史久远,石质风化,保存下来的很少,现在仅仅发现三块。其中之一就是云冈石窟第11 窟东壁距地面11 米处,魏孝文帝太和七年(483)八月三十日,五十四名佛门信徒留下的造像题记。这是存世较早的一种北魏造像记。于此可见它的价值所在了。

史料说这块题记记下了当时大同城内五十四名善男信女在云冈十一窟东壁雕造九十五躯石佛的缘由,含蓄地表露了佛门弟子们对太武帝灭佛的不满心理,同时对文成帝复法后佛事中兴的“盛世”大加赞颂,对崇尚佛法的当权者孝文帝、文明太后的感激之情溢于言表,甚至连同刚刚出世的皇太子也致以良好的祝愿。

灭佛与兴佛在北魏、北周、北齐是皇权与神权争夺的一个焦点。像山东的《四山摩崖》就是为了防止灭佛留下的产物。这块造像记具有很高的历史价值,它为确定开凿云冈诸窟的分期提供了真实的历史资料。由于它是北魏迁都洛阳前十多年的作品,所以它比迁洛后开凿的龙门石窟的众多造像记都早,更能反映太和年间的书法风格,因而在书法艺术上也有较高的价值,平城时期虽然早于龙门时期几十年,但是这几十年却是北魏艺术高度发酵加快成熟的几十年。

如果我们仔细分析此碑书法的特点就可以发现,一是隶意的留存,作为一种逐渐退出主流地位的书体,它是不甘心自动消亡的,所以,在当时不少北魏楷书中,从体势、笔画和意态都可以发现有很浓的隶书遗风;其次在结字上是楷隶篆互有表现,有时恰到好处,奇中取胜,这样在艺术上就有着一种点画多变、方圆并施的笔法效果。这种取法汉隶、楷隶并存、端朴高古、寄巧于拙的书风,比较集中地体现了南北朝书法的特点。随着南北交流的不断深入,魏晋时期的一些具有人文风流的元素也开始在平城书法艺术中出现。我们在书写性很强的《司马金龙墓漆画屏风题记》中,更多看到的是书写的笔法的内容。粗看就像二王小楷,细看笔的起笔、收笔处乃至转折处还是十分精细并有看头的。可以看出民族的文化交融步子在当时迈得是很大的。

第三个特点就是作为平城、龙门体系的主体,当时的皇家墓志无论在形制、材料、内容、刻工等处理上都达到了无与伦比的精美和高度。这在《元淑墓志》②里就可以看得出来。《元淑墓志》的珍贵价值是在书法艺术方面。元魏后期书法特别从皇家墓志开始逐步形成了一种俊利疏朗,严格之中富有变化的书风,其实,这是和强调装饰性同步的,刻工的优良更好地体现了书法的风格特点。刀法细腻饱满、干脆利落就容易形成俊爽洁净的艺术特点。有人说此墓志是北魏书法整个变化过程中的一个重要里程碑。关键在于《元淑墓志》在笔法中几大特点:一、追求方笔,在刀法和笔法上都以斩犀利落不留痕迹的方法,充分凸显马背上民族做事的干脆利落的特性。这也使得魏碑雄强、质朴的基本风貌得以确立。二、圆笔的适时介入,起到了奇特的作用,使得此墓志具有了意态生动、凝重遒劲、富有立体感的特点。三、结构上的多变性。在结字方面,《元淑墓志》更有其独到之处,首先是打破了魏碑字体一律呈扁方形的成法,而略呈长形又富于变化;其次是体势以奇取胜;再次是以行入楷,意趣横生。《元淑墓志》的用笔和结字方面的这些独到之处,使它卓然独立于魏碑之中。

如果我们很好地梳理一下就会看到,从“平城体”向“洛阳体”的转变,其实就是艺术观念上从蛮荒走向精致,艺术手法上也是逐渐从粗放走向细腻。具有斜画紧结特点的《元桢墓志》《元绪墓志》等楷书都有着遒美庄重的感觉。《元祐墓志》娴静秀整,接近南朝楷书;《始平公造像记》笔画方锐厚实,斩钉截铁。它们将北魏体势方折推向极致。像河北、山东等地的洛阳体字迹,有《郑文公碑》的笔圆体方,有《张猛龙碑》的天骨开张等特点。当然北魏后期的楷书,也有“平正”一类的《元徽墓志》《张黑女墓志》等,笔画圆浑一类的《石门铭》等,宽绰平正一类的《高归彦造像记》《高盛碑》等。平城碑刻和龙门碑刻的精华也四处开花了。

《元淑墓志》

三、平城碑刻走向自然境界圆满的艺术理念

大同出土之《封和突墓志铭》

我曾经说过:以变化创新的眼光为基点来审视现实与历史的事件、文化型态与艺术模式,是人类进行反思活动的共同出发点。山东邹县的四山摩崖刻经书法就是中国书法史上具有变化创新的一种独特的表现形式,它摆脱了范文澜先生所说的中国史官文化征实缺乏想象力的局限,以其独到而全新的表现形式在中国书法史上占据一席之地。然而,在其独特的表现形式的背后却隐藏着深刻的哲学、宗教、民族、文化、地理等人文因素,它以天趣自然的表现风格赋予斑驳陆离的山石以永恒的生命,它与长城秦俑、汉陵石兽、碑刻墓志、秦砖汉瓦一样,成为具有独特民族风格的“石文化”的一个组成部分。而走向自然,则是摩崖刻经书法进行艺术塑造的一个最基本的文化动机,正是由于这一点,四山摩崖刻经书法具备了它独特的文化意义。同样,平城碑刻作为龙门碑刻体系平行的小体系,既有它艺术存在的独立性也有一些艺术共性。

首先,在自然理念的主导下,平城碑刻中的某些作品十分突出它的书写性,尽管碑刻是二度创作,但是我们在一些作品里不仅感觉到刀法的精美细腻,更是有着一种自然活泼的精神力量存在。比如《封和穾(音药)墓志铭》③在一方面体现了贵族的优雅、高贵、精美气质,但从书写的特点看则是十分活泼自然。

《封和穾墓志铭》的书法,属于魏碑中方重端庄、意态奇逸的一类,它能做到平中出奇,逸枝别出。与同时期洛阳龙门石窟《始平公造像记》相比它更显得灵动飘逸,不似《始平公造像记》那样厚重呆滞,了无生趣;有人说它与洛阳北邙新出土的《任城王妃李氏墓志》更接近,但比李氏墓志略显雄劲有力。它的起笔都是露锋翘笔,横画左低右高呈上扬态势,撇画结实饱满、力有千钧,笔笔送到。长戈如武,形成了气势雄浑、骨力强健的面貌,它虽然不像有的墓志四平八稳,但是真的具有活力,呼之欲出。北魏书法里的结构紧密、中宫收缩、右高左低、撇捺开张等特点也流露得很彻底。自然放松的书写理念使得此墓志结字上善于变化而不刻板。

我觉得书写的随意性应该是自然书写理念的第二个核心价值所在。北魏士人甚至底层刻工的书写与南朝王公贵族的书写气质形成了鲜明的对比。舒展而不雕琢,随意而无程式,正是北魏书法给人以很强的生命力的原因。这一点在《比丘尼昙媚造像记》④中看得出来。这是一个平画宽结、自然舒展的书写典型。《比丘尼昙媚造像记》的书法属于上乘之作,艺术价值极高。它属于魏碑中用笔以圆为主,结构雄浑宽博的一类,与历来被认为是“北碑之冠”的北魏大书法家郑道昭的《郑文公碑》完全一致,是北碑书法中圆笔类代表性书体。此碑用笔以圆笔为主,几乎是笔笔中锋。除少数点画起笔出现一些方笔外,多数点画部破方为圆,不像一般魏碑那样大起大落的方笔写法。结字方整,笔势开张,稳健而宽博,古朴而飘逸,具有大家气象。此石的不足处是刻工比较粗率,刀法不能尽达笔意,甚至有漏刻的笔画,这与这类作品的民间所为性质有着密切的关系。但这些并不影响它的艺术价值和风采。

在自然理念下产生的北魏作品,无论是平城时期还是龙门时期,在艺术表现上还是有着一些共通性,其书法表现特征是:“以隶书为主,略带篆势,间以楷意。用笔方圆兼备,夹杂着行草写法,笔画朴实浑圆,结体开张高峻,讲究挪让与呼应,追求字形平稳中见险绝的艺术效果。”这也可以看作是少数民族的文化特色之所在。

四、小结

平城碑刻之所以为人们所忽视,是由于它在作品的数量上与龙门碑刻无法匹敌。但是随着出土作品的增加,人们最终发现所谓的龙门石刻系统是离不开平城石刻系统的。二者的关系就如同行星与卫星一样,平城石刻是龙门石刻的一颗卫星,在作品的多元化审美乃至作品问世的时间等方面,或者与龙门是平行关系,或者是互补关系,或者是唯一关系。如果在研究龙门石窟艺术的时候忽略平城石刻,应该说是一个巨大的错误。所以,我的论文的题目是《平城碑刻的历史性存在》,其道理也就在此。

注释:

①司马金龙墓表、墓志,1965 年出土于大同市城东6 公里的石家寨村,是出土的魏宗室王公志石中年代最早的一种。墓表高0.49 米,宽0.45 米,楷书十行,每行七字。墓志高0.54 米,宽0.55 米,楷书九行,每行八字。两碑均系魏孝文帝太和八年(484)十一月随葬,碑石字迹完好,出自一人之手笔,书刻俱精。用笔以方笔直势为主,兼以圆笔曲势,字体呈扁方形,隶意极浓。横画左低右高,两端方粗,蚕头燕尾,全承汉隶笔致。结字安排,出奇制胜,形成了体势刚健、高古典雅、气势雄浑的大家气度。司马金龙墓表、墓志,反映了北魏早期书法所具有的楷隶风貌。因此,把它称作北魏早期书法的代表是当之无愧的。这种风格在众多的北魏碑中,只有从河南淇县的《吊比干文》的字里行间,才能寻得几分踪迹。后者与前者相较,除字形变长、隶意减少外,用笔如出一辙。据此推断,《吊比干文》与司马金龙墓碑很可能是同一位书法家的手笔,只是略有变化。从这一变化中,我们能看到魏碑由隶化楷的演变和成熟过程。表和墓志的书写人,据推测是北魏大书法家刘芳。因为他与当时执政的文明太后、司马金龙等人保持着极为友好的关系。

②此墓志八十年代初出土于大同市城东十公里白登山下的东王庄村。此志刻于北魏宣武帝永平元年(508),碑高0.74 米(加额),宽0.42 米。碑额为“魏元公之墓志”六个篆书,风格与司马金龙墓表篆额相近,但书法略逊一等。墓志正文为楷书,竖二十四行,每行二十七字,共计511 字。字格二厘米见方。志文除右下部和左上部因年久接土,二十余字漫灭不可辩读外,绝大部分字体精整,锋颖犹新。它是目前大同地区出土的北魏志石中文字最多的一种。

志文记述了墓主人元淑及其妻吕氏的身世和功德。元淑本名拓跋淑,是北魏先世昭成皇帝拓跋什翼犍(道武帝拓跋珪的祖父)第五子拓跋寿鸠的曾孙,生于太武帝太平真君八年(447),宣武帝正始四年(507)卒于平城镇将任上。据《北史》载,元淑“善骑射”,“能弯弓三百斤”,颇有政绩。此墓志极力褒扬他的功德、品行,虽不免有过誉之处,但毕竟补充了史料的不足。

③《封和穾墓志铭》,全名为屯骑校尉建威将军洛州刺史昌国子封史君墓志铭。1980 年出土于大同市西8 公里的小站村附近。墓碑高0.42 米,宽0.32米。楷书十二行,每行十二字,共141 字。石上刻以线格,格长宽为2.7 厘米至2.9 厘米。刻于北魏宣武帝正始元年(504),石质极好,书刻俱精,铭文完好如初。无书刻人姓名。

墓主人封和穾,是北魏代郡平城(今大同市)人,生于太武帝拓跋焘太平真君三年(438),主要活动于文成、献文、孝文、宣武帝时。封和穾墓志铭的出土,为研究北魏历史提供了一些新的史料,并订正了许多史书上把武周山写作武州山的误讹。

④《比丘尼昙媚造像记》是1956 年在整修云冈第20 窟(昙曜五窟之一)时,在窟前的积土中发现的。可见,它原来是嵌在该窟前室壁上,前室坍塌时被埋入土石中的。这块造像记石质为较细的砂质岩,略呈方形,高0.3 米,宽0.28 米,楷书十行,每行十二字,共110 字。石上文字除首尾两行稍有残缺外,其余都比较完好清晰。全文是:(夫含)灵镜觉,凝寂迭代。照周群邦,感垂应物。利润当时,泽潭机季。概不邀昌辰,庆钟播末。思恋灵福,同拟状金石。冀瞻容者加祗受;想像者增忻希。生生资津,十方齐庆。颂曰:灵虑巍凝,悟言鉴觉。家绝照周,蠢趣澄浊。随像拟仪,瞻资懿渥。生生邀益,十方同沐。四年四月六日,比丘尼昙媚造。据考证此石为北魏景明四年(503)遗物。造像记的大意是,佛的法力无边,它像一面十分明亮的镜子,照耀着世世代代、十方万物。雕造佛像可以使后来的人们瞻仰佛的形容时感到宁静,怀念佛的仪态时得到快慰,生生受其泽润,处处鼓舞欢庆。

据史籍记载,景明年间,由于寺院经济的膨胀,僧尼们用度的靡费,影响了国力,因此朝廷曾对立寺、造像、度僧加以严格限制。这就是所谓“景明之禁”。在此,佛门弟子昙媚等借造像题记的机会,倾心怀念几十年前文成帝复法的盛世“昌辰”,大力宣扬佛教教义,更具有进一层的现实意义。今天,它的意义和价值却在于,真实地记录了“景明之禁”下北部平城僧尼这次颇具规模的造像活动,对研究云冈石窟的开凿情况,特别是昙曜五窟的完工时间,以及古书上关于云冈佛寺“东为僧寺,西头尼寺”的说法,都提供了珍贵的资料和依据。