叶锦添:市场繁荣,我有离开的理由

2018-06-05叶雨晨

叶雨晨

出现在公众视野中的叶锦添永远是同一副装扮—一顶黑色棒球帽,一身内白外黑的两件装,再背一只双肩包,从背影看很像个学 生。

在北京,叶锦添把工作室设在机场附近的一号地国际艺术区,隔壁就是红砖美术馆。这里远离市中心,工作室门口也没有挂招牌,推开一扇隐藏着的小铁门,两个5米高的女性仿真人偶伫立在一个空旷的仓库内—这个被命名为“Lili”的大型女性人形装置是叶锦添近年最具代表性的当代艺术作品,曾多次在他自己的展览中出现。

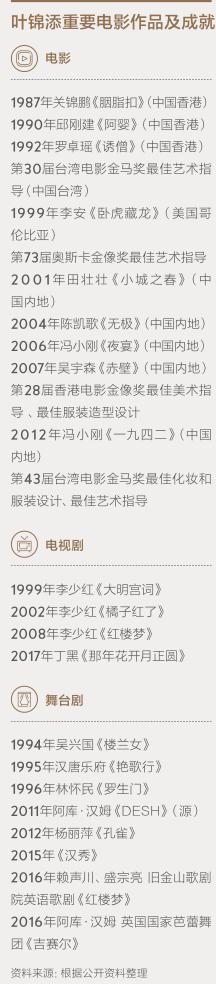

作为中国最顶级的影视美术指导,在2012年之前,叶锦添几乎每年都会为2至3部电影担任美术指导或顾问,名字频繁地出现在大银幕上。但是最近两年,他开始收缩自己的影视剧项目,“我们的电影本身遇到了很大困难。一部电影要照顾方方面面,拍摄成本越来越大,创作空间却越来越小,很多想法都不能在电影里体现。不管你怎么做,它只是一个营造气氛的工具,没有确切的语言,没有寓意。”叶锦添说。今年,他只做了一部电影—为乌尔善的《封神》三部曲担任美术指导—这是目前中国电影市场投资体量最大的系列,计划于2020年上映。

在工作室的二楼,叶锦添把办公室设计成了一个藏书间,里面收集着一小部分他在为《封神》做项目前期准备时研究的画册,上面密密麻麻地夹着便签。另外一个书架上则放满了他零零散散的手稿、照片和影像資料,时间跨度是1980年至2018年:从1980年代的香港、1990年代的台湾,到现在的北京,叶锦添经历了两岸三地各自最鼎盛的影视文化市场。

2008年,叶锦添正式把工作室搬到了北京,“香港人北上更多是追逐市场和资本,但我是追逐文化中心,北京就是文化中心。”叶锦添从这一年开始更积极地和华语电影最重要的一批人合作,中国内地不断增长的市场潜力也让电影投资方愿意加大对大场面的投入,“那真是一个疯狂的时代,很多人来找我做美术,碰到的案子都很大,一开始我享受这种大规模,它能让我做很多新尝试。”叶锦添说。

他很快就接到了一个大项目。香港导演北上的代表吴宇森谈成了当年投资额最大的华语电影《赤壁》,叶锦添与吴宇森开始了在《英雄本色》之后的第二次合作。《赤壁》的制景规模大,叶锦添把自己对细节的执着发挥到了极致。事后吴宇森曾评价他是一个“天真的完美主义者”,因为《赤壁》的6亿元制作费里有1亿元都是他花掉的,超支严重。“我是一块招牌,所以我能要求这些东西,我也一定要达到我要的水平,这样我做的戏才特别。”叶锦添承认自己不想做一个顾全大局的人,但同时又表示“只要导演可以充分信任我,钱多钱少都能够把一部电影‘撑到底”,就像他在1993年的电影《诱僧》里做到的那样。

《诱僧》首次为叶锦添带来了香港电影金像奖的最佳美术指导和最佳服装造型设计双提名,也是他至今回忆起来仍要感慨的从业经历,“那时候我们的想法很疯狂,执行层面的人完全没办法抓到重点。不过虽然人很少,做出来之后效果却很好,几乎是现在都没办法比的水准。”叶锦添说。

但不知道从什么时候开始,他感觉到自己“撑”不住了。很多时候明明已经有一个在预算范围之内的好方案,但拍到一半却夭折了,而且这种不好的经历越来越多。他刚入行时—1986年与吴宇森合作《英雄本色》是他入行的开始,翌年与关锦鹏合作的《胭脂扣》则使他对电影美术真正产生兴趣—电影美术可以做很多东西,包括服装、布景、演员存在的感觉,甚至包括很多没法说清的情绪。然而现在,叶锦添发现电影已经变成一个娱乐性太强的东西,观众是不能得罪的,这意味着创作者没法表达什么。“做电影容易让人失望。如果不能确保做好,那我就先做让我更有把握的事情吧。”

叶锦添说这很像20年前自己离开台湾时的那种心境。如果再追溯,更早前他离开香港时也是类似的状态。

叶锦添出生在香港,但他对香港不太适应。

在2016年出版的《流形》一书中,叶锦添描写了当时香港的创作氛围:一种背井离乡的漂泊感,每个人都奔波于自己的细小空间,相同意见的人会交织在一起形成一个又一个圈子,大家都渴望做众人的英雄,把自己装点得特别,但这种特别又很普通,李小龙因此成了突破沉闷的催化剂。叶锦添对这样的氛围无所适从,“有些人喜欢依附在一个结构中创作,但我不需要很多人在一起,我比较独立,不喜欢他们很多事情都要在喝酒、吃饭时才能促成。我当时就知道我一定是走得越远越成功。”叶锦添对《第一财经周刊》说,后来也常常有导演找他做服装设计,但只要一嗅到对方身上有“大哥”的味道,他就会拒绝。

1990年代初期,香港电影在数量和类型创新上都停滞不前。可能是因为感觉自己身边的人不足以创造出让世界震撼的东西,叶锦添去欧洲游学了一段时间,与此同时研究黑泽明等在国际上享有盛誉的导演怎么运用颜色、造型、镜头把东方文化在电影中凸显出来,揣摩他们如何在西方为主导的语境中实现东方文化的价值。

同时,1980年代中后期,侯孝贤、杨德昌、林怀民等一批精英分子开始引领台湾的文化变革。怀着对这些人物的憧憬,1993年,叶锦添来到了台湾。“当时的台湾人很疯狂。他们穷,做东西很缺钱,但他们勇敢,在天桥下就能搭一个小剧场做艺术节。演员在舞台上安静地走路,观众也能聚精会神地投注在这种缓慢的动作上。”叶锦添被这种张力深深吸引。

他随后加入了吴兴国的《楼兰女》舞台剧项目。吴兴国是叶锦添在香港的最后一个电影项目《诱僧》的男主角。那个时期,叶锦添完成了很多轰动台湾文艺圈的舞台服装设计。1996年,叶锦添与林怀民、李明觉一同受邀,第一次前往奥地利格拉兹歌剧院制作歌剧《罗生门》,当时他的薪酬已经可以比肩舞台美术设计大师李明觉。

在台湾,叶锦添度过了创造力丰富的7年,很用心地做舞台剧。不过,他逐渐感到自己做的事情影响力太小,即使在国际上声誉日隆,但文艺并不是每个人都有兴趣的东西。“当时就感觉即使我再做10年,台湾的舞台剧做的事情也差不多,时间长了也会有失望。在这种情况下,我才接了李安的《卧虎藏龙》来到内地。”叶锦添说。因为规模问题,当时很多国外的邀约都是冲着他而来,但给他的施展空间仍局限在服装设计上,叶锦添想在别的地方证明自己。

《卧虎藏龙》是叶锦添做了7年舞台剧后第一次重回电影领域。这部获得第73届奥斯卡最佳外语片、最佳艺术指导等4项大奖的电影让叶锦添的名气不再仅局限于电影业这个小圈子里,他和张叔平也成为当时为数不多有挑选权力,并能最终影响到导演判断的美术指导。

正是在电影《卧虎藏龙》中,叶锦添真正有机会接触到那种后来他一直认定为东方的东西。关于这一点,叶锦添和李安高度契合,直到现在他都在感慨:“我们是怎么找到对方这样一个傻子的?此后我再也没有第二个这样的搭档了。”李安对叶锦添的评价则是:我所有合作过的美术指导中最勤于跟我做抽象沟通的一位,这种特质让我们在片场成为切磋对象,在之后成为少数“务虚”的知己。

对于叶锦添而言,之所以说《卧虎藏龙》是一个新开始,意义不仅在于他的场景功底由此展现,更是他后来构建属于自己的艺术体系—新东方主义—的开始。

所谓“新东方主义”,是叶锦添将自己对东方文化的理解做重建的尝试,不断地通过电影、出书、讲座、展览推广自己的概念。

这是一场终身的战役,直到很多年之后,媒体采访时大多数记者还会抛出一个尖锐的问题:为什么奥斯卡喜欢《卧虎藏龙》?是因为《卧虎藏龙》迎合了西方人对东方的某种想象吗?“这给我非常大的冲动,我一定要回去找我的根,找完我的根我再回到世界这个舞台。所以我就来了北京,带着非常大的野心想碰中国的东西。”叶锦添说。

迄今为止,叶锦添一共担任过4部内地电视剧的造型设计,分别是《大明宫词》《橘子红了》、《那年花开月正圆》和新版《红楼梦》,其中3部都是李少红的戏。

1990年代末恰逢内地影视剧的转折时刻。1997年,李少红开始筹备《大明宫词》,在此之前内地影视剧基本遵从写实主义的创作原则,李少红期望有一个人可以帮助演员塑造形象,突出人物的戏剧性。彼时内地影厂没有人物造型这个工种,李少红和制片人李小婉从香港找到台湾,直到在台北观摩了叶锦添的设计服饰展览,那种中西结合的艺术理念让李少红和李小婉产生了强烈共鸣。

叶锦添进组时,距离开拍只有两周时间。《大明宫词》原本完成的服装设计虽然用了很多昂贵的布料,设计了一批华丽的服饰,但李少红不喜欢,因为质地太硬了飘不起来。叶锦添把自己做舞台剧时对古典舞的研究抽了出来,为100多套服装做了改造。

在之后的《橘子红了》中,李少红和叶锦添又尝试着营造了一个超越传统观赏经验的习惯,那是一种电视剧吸引力法则,即通过肥大的衣服,用颜色和细节让观众不要转台。

这两部当年的热播剧是叶锦添第一次把艺术化的东西做到普通人的生活里,他发现其实观众是喜欢好的艺术的。但他的遗憾在于,“外国出来一个东西,会有评论帮助新东西往前走,但在国内会把你钉死,通俗的、普及的、数据化的越多越好,把整个创造力抵消掉了。”叶锦添说,当时《大明宫词》里的服装原型都是来自舞蹈的衣服,胸前一条带子,它其实是不对的,并非完全遵循唐朝的服装样式,跟历史有差别,“但你看现在唐朝影视剧里的衣服,很多还是在按我们当时的那种裁法,一直沿 用。”

2010年新版《红楼梦》播出之后,对叶锦添的美学的争议达到了顶点,有人开始批评他,比如戏曲扮相中的铜钱花钿不伦不类,是一种迎合西方的堕落和自我意识无限放大的失控。但李少红认为:“叶锦添带给我的冲击不只是唯美的服饰,而是一种欣赏习惯。关键是他打开了我们更多的想象力和一种开放的美學思想。”

大观园中大部分的景都是有名堂的,但受限于制作费用,叶锦添最后决定所有景都不要,做一个虚拟的、像戏曲电影又有点莎士比亚,那种真真假假的感觉。“其实我觉得可以做得更彻底一点,很多造型上的想法最终都没能实现。”叶锦添说。

后来他把很多当时的想法放在了歌剧版《红楼梦》里。舞台造型是一架由彩绘板子组成的可以升降的织布机,这也暗指了曹雪芹家族的职业是皇家织造;所有演员以一种皮影戏的感觉表演,保留了“贴片子”额饰。这部歌剧最终在旧金山首演时大获成功,《纽约时报》的评语是,“叶锦添的新东方美学大获全胜。”

“我至今都认为《新版红楼梦》是一个给我加分的项目。我的工作就是要创新,要给观众提供新的可能性,这个才是鲜活的。对于有多少人喜欢,我一点兴趣都没有。”叶锦添说。

他近年来其实已经会偶尔关注票房,过去则完全不会,甚至还一度觉得电影只要一卖座就是自己出问题了,“像伍迪·伦说的一样,电影票房一旦够好,你就知道自己的品位在下降。”

现在,叶锦添更愿意以“当代艺术家”的身份自居。从2016年上海的《流形》到2017年成都的《迷宫》,再到2018年香港的《BLUE》、伦敦南岸艺术中心的《Clouds》,叶锦添正在积极拓展自己在艺术市场上的价值。策展的过程中,他也找到了在电影项目中没有体会到的更大的自由。

“我从小就有个梦想,希望能找到一个像巴黎双叟咖啡馆那样的地方,每天就泡在那里,随便跟谁聊天都能聊出一个宇宙,找到一个能产生强大能力的区域。”

叶锦添曾经在台湾短暂实现过这个梦想。当时他住在台北的龙江路,房间在二楼,楼下整条街都是餐厅,叶锦添非常喜欢跟这些餐厅的老板聊天,他还经常忘记带钥匙,总是从二楼爬回房间。那是一个全部由木板搭建的狭小空间,深夜看书的时候甚至常常会被隔壁房间的呼噜声打扰。后来,叶锦添在这条路上开过一个酒馆,以“囍”为名,每晚都在那里与剧场的朋友们见面。

那段时间里,叶锦添还是台湾诚品书店位列前十的大买家,常常一天就买上万块的书。台湾书店选书开放,逛一圈就好像环游了世界。也是从那时候开始,叶锦添逐渐养成一种全世界一起看的习惯,很少只看一个地方。

“那时候的生活很有趣,是我想法最爆炸的时期。”叶锦添说。