1930年代东北地区人口的时空演变及其影响

2018-06-05丁绍通韩宾娜

丁绍通 韩宾娜

人口空间分布形态是人类对自然环境和社会经济环境进行长期的适应与改造而形成的空间结构。现实与历史无法割裂,现代人口空间分布格局的形成过程与历史上人口的空间变动密切相关。①张伟然:《历史与现代的对接》,北京:商务印书馆,2016年,第124页。因此,历史时期人口空间分布的研究同现代人口地理研究一样对于解释人口的发展变化状况具有重要作用。人口地理的研究由来已久,但在现代历史地理学理论传入中国之前,其研究无论在研究方法上还是在研究内容方面,都比较单一,且大多集中在移民史领域。直到1930年代以后,历史人口地理的研究才逐步向现代历史人口地理学转变。这一时期的研究,②相关研究成果有胡焕庸:《中国人口之分布》,《地理学报》1935年第2期,第33-74页;葛剑雄:《西汉人口地理》,北京:人民出版社,1986年;费省:《唐代人口地理》,西安:西北大学出版社,1996年;韩光辉:《北京历史人口地理》,北京:北京大学出版社,1996年;赵文林:《中国人口史》,北京:人民出版社,1988年;葛剑雄:《中国人口发展史》,福州:福建人民出版社,1991年。主要集中在全国及区域人口数量变动、空间分布和迁移等方面,③张伟然:《历史与现代的对接》,北京:商务印书馆,2016年,第106页。其研究方法涉及简单的图表统计与表达,④相关研究成果有:葛剑雄:《西汉人口地理》,北京:人民出版社,1986年;费省:《唐代人口地理》,西安:西北大学出版社,1996年。但总体上以文字论述的定性研究为主。进入21世纪以后,以GIS①GIS技术,即地理信息系统技术,是对有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算和显示的技术系统,具有强大的基于地理数据的空间分析功能,是处理空间数据的有力工具。技术为代表的新方法应用到历史地理学研究中,使得历史人口地理的研究范围与深度不断拓展。侯杨方等基于1938年中华民国内政部《户口统计》资料公布的全国户口统计数字,以地理信息系统为技术支持,建立了“中国人口地理信息系统”,②参见侯杨方中国人口地理信息系统(http:∕∕cpgis.fudan.edu.cn∕cpgis∕default.asp,2011-7-15)。这一数据库的建设十分有益于历史时期人口空间分布的研究。

就中国历史时期人口的空间分布和演变而言,近代东北地区是一个特殊的维度空间。1931年日本发动九一八事变,并于次年成立伪满洲国,其殖民统治和掠夺政策,不仅在很大程度上改变了东北地区原来的人口分布和人口结构,而且深刻地改变了东北乃至整个东北亚地区的政治格局。因此,研究这一时期东北地区的人口变化,从自然地理和社会经济的角度分析人口的空间分布格局,有助于人们深刻理解今天东北地区人口分布宏观差异形成的原因,对于澄清和再现历史更具现实意义。近年来,系统研究东北近代人口空间分布与变化的成果日益增多。赵中孚以畸形的土地集中为线索,分析了1920年代至1930年代东北移民大量进入城市及工业中心的原因。③赵中孚:《1920-30年代的东三省移民》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》1971年第2期,第325-343页。朱玉湘等通过考察文献资料,对九一八事变前后移民高峰发生的原因及特点做了系统的研究。④朱玉湘、刘培平:《论“九一八”事变后东北地区的关内移民》,《近代史研究》1992年第3期,第177-201页。马平安系统分析了自清末至伪满时期东北人口的历史进程,并总结了近代东北移民史对后来社会发展的影响和启示。⑤马平安:《近代东北移民研究》,济南:齐鲁书社,2009年。高乐才对清末至民国时期东北移民的动因、分布结构、生活、土地开发做了全面考察,并在此基础上分析了移民对近代东北社会经济发展的影响。⑥高乐才:《近代中国东北移民研究》,北京:商务印书馆,2010年。王胜今对伪满洲国时期东北地区国内国际移民的移民历史进程作了系统探讨,并分析了不同移民对区域社会经济发展的影响。⑦王胜今:《伪满时期中国东北地区移民研究》,北京:中国社会科学出版社,2005年。侯杨方在其著作《中国人口史(1910—1953)》中对近代东北地区人口的空间分布与演变做了研究,并基于丰富的统计资料,利用人口统计学方法,对东北地区不同区域的人口数量进行了大致的复原。⑧侯杨方、葛剑雄:《中国人口史》第6卷,上海:复旦大学出版社,2000年。总体来看,既有成果将近代东北地区人口分布的研究进一步导向深入,但其往往集中在九一八事变之前移民的空间变动方面,缺乏对区域内人口空间分布、演变及其影响因子的讨论。研究方法也停留在传统的文字论述阶段,不便于进行空间的分析和模拟。基于此,本文以1930年代东北地区县级人口数据为对象,采用《中国人口史(1910—1953)》和“中国人口地理信息系统”中的人口数据,参考伪满洲国国情统计资料,⑨相关资料有伪满洲国国务院总务厅统计处编:《大同元年末现住户口统计》,1933年;伪满洲国国务院总务厅统计处编:《大同二年末现住户口统计》,1934年;伪满洲国国务院总务厅临时国势调查事务局编:《康德七年临时国势调查报告》,1940年;伪满洲国治安部警务司编:《康德二年末满洲帝国现住户口统计》,1936年;伪满洲国治安部警务司编:《康德五年末满洲帝国现住户口统计》,1939年;伪满洲国国务院总务厅统计处编:《康德六年满洲帝国统计摘要》,1940年;日满农政研究会编:《满洲农业要览》,1940年;大连商工会议所:《满洲国经济图说》,1940年。整理出1933年、1940年东北县级人口统计数;相关的地形数据采用30m分辨率的DEM①DEM是数字高程模型的简称,是通过有限的地形高程数据实现对地面地形的数字化模拟,即地形表面形态的数字化表达。坡度、坡向等地形特征值均可在DEM的基础上派生。数据,来源于地理空间数据云平台;②参见网址 http:∕∕www.geodata.cn。气候和土地资源数据来自地球系统科学数据共享平台;③参见网址 http:∕∕www.gscloud.cn。东北地区的行政区划资料来源于金毓黼主编的《东北要览》。④金毓黼:《东北要览》,三台:国立东北大学,1944年,第279页。伪满时期东北的省县级政区变动频繁,各年份省县级人口数据不能完全对应一致。

为方便统计和分析,本文以1941年伪满洲国所分19“省”194“县”级单元(图一)为准,将其余各年份不同“省县”分别划入此19“省”194“县级”单元进行比较分析。本文旨在运用GIS空间分析技术和现代人口统计学方法,模拟出人口分布的宏观特征,定量研究自然环境和人文因素对近代东北地区人口空间分布的影响。

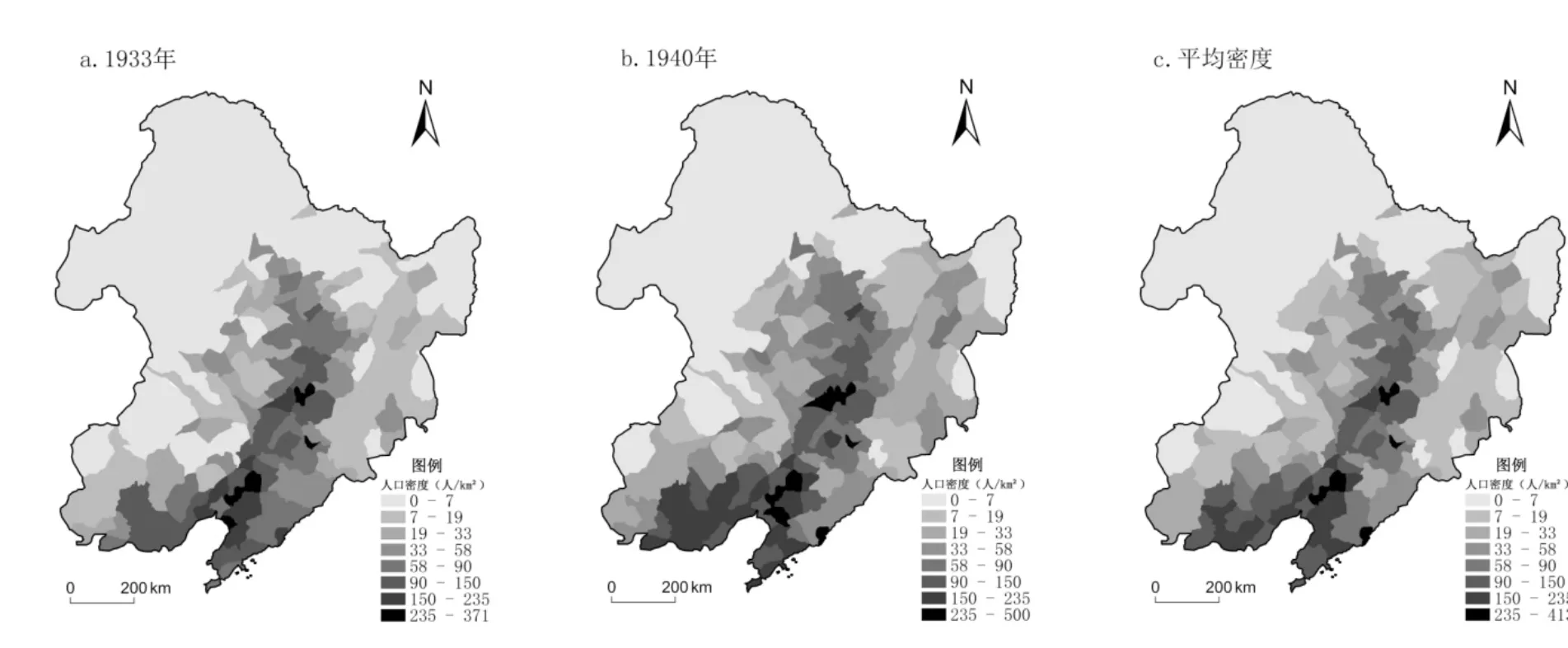

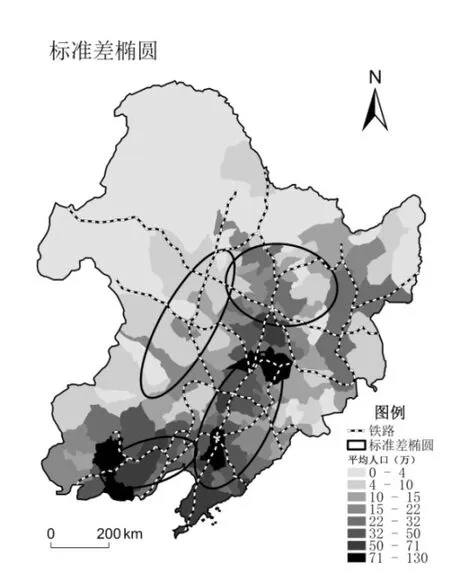

图一 近代东北地区人口密度分布图

一、人口空间分布及演变特征

(一)人口分布特征

通过GIS系统,以人口密度为指标分析人口的空间分布状况。根据整理的县级人口统计数,绘制出1933年、1940年东北地区人口“县”级密度(每平方公里人口数)分布图和1933年—1940年县级平均人口密度图(图一)。图中可见,东北地区人口分布极不均匀。从纵向来看,中南部地区人口密度高,而北部地区人口密度极低。从横向来看,人口密度的高低可以分为三个层次,西部地区人口密度最低,东部地区高于西部地区,中部地区是一个由南向东北延伸再折向西北的弧形区域,这一区域是人口密度最高的区域。根据具体数量,将东北地区的人口密度分为八级,第一级人口密度每平方公里235人—413人,主要是奉天、辽中、营口等地;第二级人口密度每平方公里150人—235人,主要是长春、呼兰、九台、青龙、辽阳、鞍山等地;第三级人口密度每平方公里90人—150人,主要是安东、吉林、海城、承德、锦州等地;第四级人口密度每平方公里58人—90人,主要是“宽甸”“辑安”“通化”“建平”“舒兰”“五常”“汪清”等地;第五级人口密度每平方公里33人—58人,主要是“镇东”“洮安”“乾安”“通辽”“丰宁”“隆化”“依安”“富裕”“林甸”等地;第六、七、八级人口密度每平方公里在30人以下,主要是西北部的伪兴安诸省、伪黑河省和东北部的伪三江、伪东安、伪间岛等“省”区。

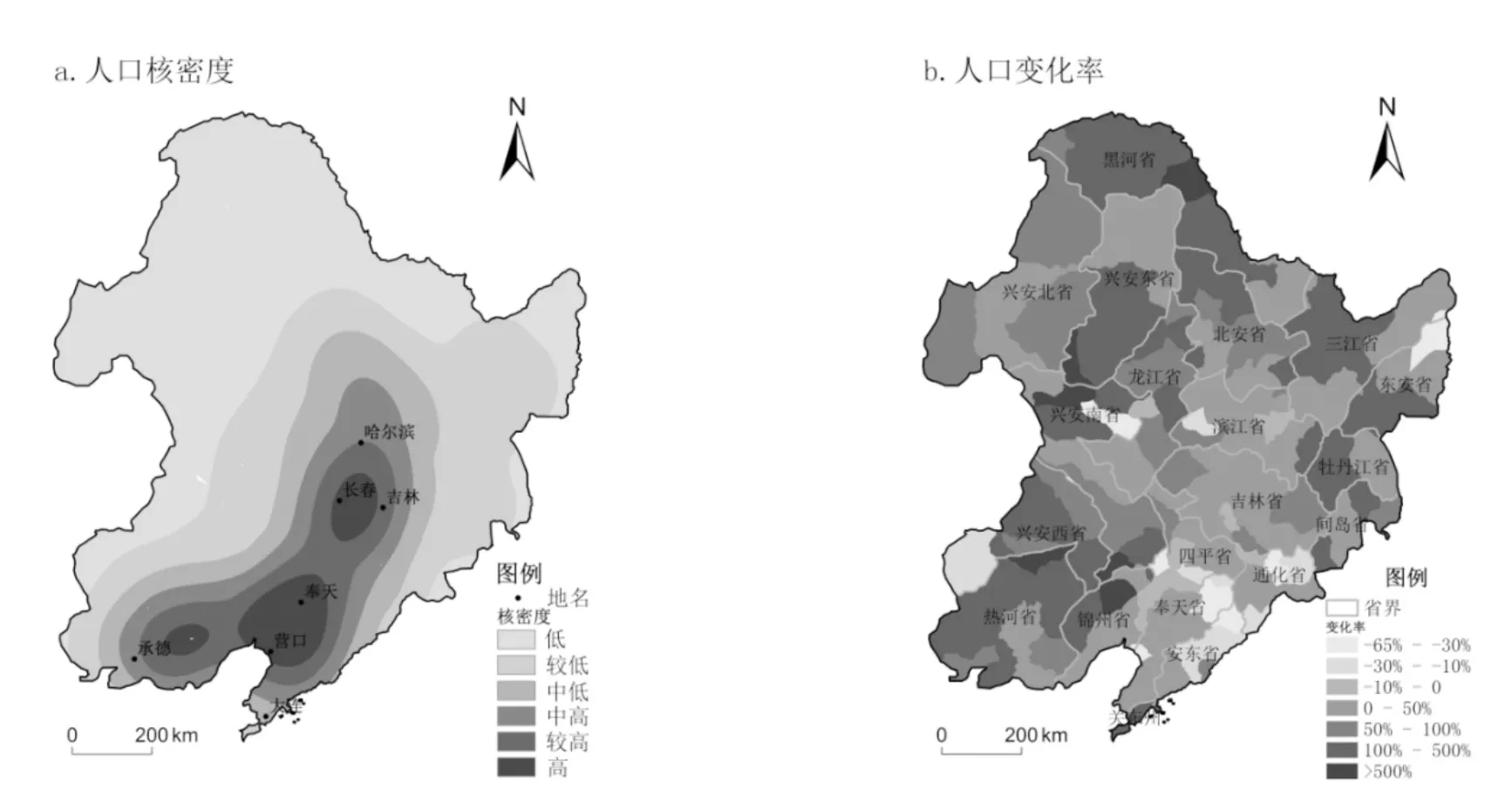

为了观察人口的总体分布态势,需要对县级平均人口数据进行一定程度的空间平滑①空间平滑:平均值的变动比原始的观察值变动小,具有空间平滑效果,能够更好地显示空间数据的分布态势及分布趋势。处理。在ArcGIS环境下,使用核密度估计法②核密度估计法是常用的空间插值方法之一。以某数据点为中心画一个圆或正方形作为滤波窗口,通过核密度估计模型计算窗口内的平均值或点密度作为该数据点的值。对人口数据进行空间插值,得到图二a所示的分级色彩效果。图中清晰地显示了人口在空间分布上的聚合趋势。从图上看,东北地区人口主要分布在松辽平原的东部地区,有大片彼此相连的聚集区。这一集中分布的区域,以奉天(沈阳)、开原一线为核心,其西北界大致为阜新、彰武、康平、昌图一线,东北界为东丰、柳河、通化、桓仁,东南界为盖平、庄河、岫岩、凤城,西南界直抵渤海。自该区域往北、往西南又连接另外两大片人口密集区,即吉林省中东部地区和“热河省”南部地区,其人口密度仅次于以奉天、开原为核心的人口密集区。伪牡丹江省东部是大片的沼泽地和长白山区,这一地区的人口密度很小,辽河平原、松嫩平原的西部人口密度也很小。黑龙江北部、呼伦贝尔、大兴安岭、小兴安岭山地等地区的人口密度最低。

(二)1933年—1940年人口演变模式

利用ArcGIS软件中属性表的运算功能,计算1930年代东北地区“县”级行政单元人口变化率,并制作专题图(图二b)。图中显示的行政单元为1941年伪满的“省”级行政单元,偏黑色的区域表示人口正增长地区,偏浅色区域表示人口负增长地区。偏深色的区域要远远大于偏浅色的区域,表明1933年—1940年以来东北地区人口总体上呈现出正增长的趋势。尽管战争和自然灾害造成大量人口伤亡,部分人口因不堪忍受殖民地生活而回流关内,但源源不断的移民流动及人口自然增长,使1930年代东北地区人口保持继续增长的态势。其中,西部、北部、东北部边疆地带人口增长率较高,是人口流入地区,而中部、南部核心区域人口增长率较低,并且从北向南递减,其中“抚松”“濛江”“辑安”“桓仁”“兴京”等地人口呈负增长状态,是人口流出地区。边缘地区的人口基数小,而人口的快速增长,使得全区人口的空间分布向均衡化发展。

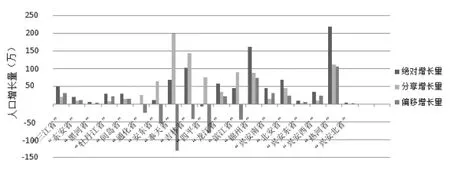

在省际尺度上,利用偏移——分享法计算得到伪满各省的人口偏移增长量,通过对比不同地区人口偏移量,得出省际尺度的人口变化模式。由图四可知,1933年至1940年间不同地区人口偏移增长量的空间差异十分显著。其中,“三江省”“东安省”“牡丹江省”“间岛省”“龙江省”“锦州省”“热河省”“北安省”和“兴安”诸省的人口偏移量呈现出明显的正增长。“热河省”和“锦州省”的人口偏移增长量达到107万和73.9万,分别占全区人口偏移正增长量的28.4%、19.6%。“通化省”“安东省”“奉天省”“吉林省”“四平省”和“滨江省”的人口偏移增长量为负值,“奉天省”和“四平省”为人口偏移负增长最为典型的地区,其人口偏移负增长量占总负增长量的34.7%和21.7%。从空间来看,人口偏移负增长的“省”份集中分布在东南部铁路沿线地带。近代以来,这一区域始终都是整个东北地区人口集聚程度和增长率最高的区域。到了1930年代,西部和北部边疆省份的人口偏移增长量远远超过了东南部铁路沿线区域。这一变化表明,在日本殖民时期,东北地区的人口集聚地经历了一个由传统东南部腹地向边缘区域转变的过程。1930年代以来,以牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔、满洲里、海拉尔等为代表的边疆中心城市显著发展,在大规模城市建设和资源开发的推动下,人口同时向城市中心和东部、西部及北部边疆资源开发区集聚。这种人口演变模式,实际上完全是出于适应日本侵略战争和掠夺资源的需要。

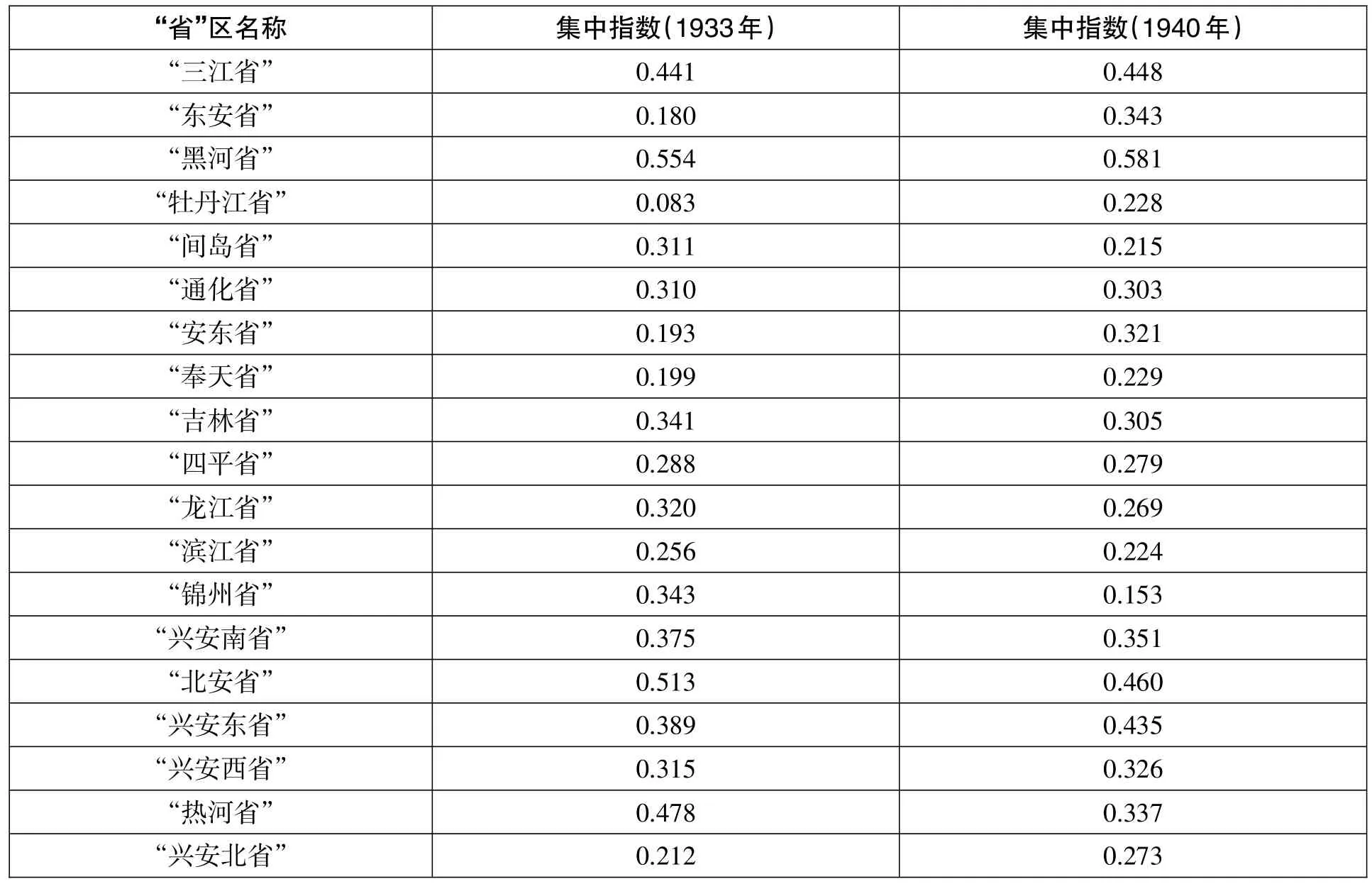

图二 1933年—1940年东北地区“县”级人口核密度和人口变化率

人口集中指数反映的是人口在某一地域的集中程度。①参见李晶、林天应《基于GIS的西安市人口空间分布变化研究》,《陕西师范大学学报(自然科学版)》2011年第39期;贾占华、谷国锋:《东北地区人口分布的时空演变特征及影响因素》,《经济地理》2016年第36期。通过对比同一地区不同年份的集中指数,可以观察人口的空间演变模式。采用集中指数计算方法,分别计算出1933年、1940年东北地区各省内部的人口集中指数(表1)。综合来看,除“黑河省”“北安省”外,其余各“省”的人口集中度普遍较低,全区的人口分布总体较为分散。根据集中指数大小,结合图三b,将各“省”内部人口变动状况分为以下4种模式:(1)人口集中型:人口向“省”内核心城市所在区域集中。属于这一类型的“省”区有“奉天省”“牡丹江省”“三江省”“东安省”和“兴安北省”。从1933年到1940年,这些“省”区的人口集中度指数均有不同程度增加,而在这些“省”区内部,都有较为发展的核心城市,“奉天省”“安东省”和“兴安北省”有不止一个中心城市,“三江省”的中心城市是林业基地佳木斯,各“省”区内部中心城市的吸引力带动人口不断向城市中心集聚。(2)人口分散型:人口在省内呈分散分布状态。“滨江省”“吉林省”的人口同时向中心城市和边缘地区流动。两“省”的中心城市哈尔滨和长春其人口增长率与“省”内边缘地区人口增长率持平,而两“省”的人口集中度指数由1933年的0.256、0.341减小为1940年的0.224、0.305,人口的分布呈均衡化分布态势。(3)人口边缘型:人口向“省”内边缘地区流动。在“北安省”“龙江省”“四平省”“锦州省”和“热河省”内部人口变化率的空间差异较明显,1933年—1940年各“省”沿边地区的人口增长率高于中部地区,人口集中度指数降低,人口在向边缘地区流动的过程中其整体的分布趋向均匀。(4)人口流入流出型:“省”内人口数量显著增加或减少。1933年至1940年,除“间岛省”和“兴安南省”的人口集中指数减小外,其余三“省”均增大,表明在各“省”人口数量持续增长的基础上,“间岛省”和“兴安南省”的人口分布越趋分散,而“兴安西省”“兴安东省”和“黑河省”越趋集中。“通化省”“安东省”的人口数量整体减少,且“省”内边缘地区减少最快。“通化省”人口集中指数减小0.007,表明在人口外流的过程中,“省”内人口的分布趋向分散,但速度非常慢。“安东省”人口集中指数增加0.128,随着人口外流,人口向“省”内西南部区域集中。

图三 1933年—1940年东北地区人口分享-偏移增长情况

表1 1933年与1940年东北各“省”人口集中度指数

二、人口空间分布与环境关系研究

根据GIS变量的回归系数显示,平均海拔、土地类型、距中心城市距离、距水系距离、距铁路距离等因子对人口分布的变化起负向作用,即海拔越低、宜农耕地越集中、距河流、中心城市和铁路距离越短,人口密度越高。温度和降水因子则起正向作用,温度越高,降水量越大,人口密度相对越高。总体看,温度是所有自然类因子中对人口分布影响最大的因子,在社会经济因子中,距中心城市的距离对人口分布影响最大,这一结果表明,区域中心城市在近代东北人口的空间演变过程中起着重要作用,对人口分布具有强大的集聚力。

1930年代东北地区的人口数量普遍增长,内部人口流动频繁。但这种变动是小尺度上人口数量的变动,全区人口分布的宏观格局始终保持稳定。表现为大量的人口集中分布在以哈尔滨、长春、奉天(沈阳)、营口和大连五大城市为主线的两侧区域。这种人口分布格局,除与移民由南向北的移动方向有关外,也和东北地区的自然环境基础及人文社会因素密切相关。

1.自然环境与人口分布

优越的自然条件能够为区域人口集聚赋予自然优势,因此人口的空间分布总是与自然环境条件分不开的。①参见李雨婷、丁四保、王荣成《地理成本与人口空间分布格局研究》,《中国人口·资源与环境》2009年第19期。从自然因素考虑,地形、气候、水文、土地和物产资源等自然地理条件对人口的分布与变化均有不同程度的影响。东北地形以平原和山地为主,三面环山,南临渤海、黄海,中部为松辽平原,便于发展农业、工业和交通运输业,人口在空间分布上呈高密度集中状。西北部、东部和北部的山区,地势高峭,交通不便,人口密度极低。如黑龙江北部、呼伦贝尔、大兴安岭、小兴安岭山地区人口密度均在10人∕km2以下。人口密度与气候土地因素的相关分析表明,温度越高,降水量越大,土地适宜性越强,人口密度越大。实际上,气候因素对人口分布的影响主要源自其对农业生产的制约作用。东北地区南北部气候差异大,南部温暖湿润,河湖纵横,适宜农耕。北部寒冷干燥,尤其在西北部草原地带,干旱导致土地严重沙化和盐碱化,限制了农业的发展。而在近代东北地区的人口中,农业人口在总人口中占了绝大部分,②于春英:《伪满时期人口、耕地的多元变迁对农业生产的影响》,《中国农史》2016年第2期。全区人口分布呈自东南向西北递减的趋势。具有一定规模物产资源的地区,也往往能够吸引人口集聚。比如本溪和抚顺。本溪位于铁矿蕴藏丰富的奉北地区腹地,近代鞍山钢铁工业生产需要消耗大量铁矿石,位于其邻近地区的本溪依托铁矿资源聚集了大量劳动力,其市区人口从1932年的15,363人一跃增长到1941年的112,102人。抚顺因其丰富的煤炭资源也聚集了大量人口,至1940年,抚顺人口由1934年的4万人增至111,485人。③曲晓范:《近代东北城市的历史变迁》,长春:东北师范大学出版社,2001年,第312页。矿产资源对于区域人口的集聚而言仅仅是一种内力作用,近代以来本溪、抚顺等地区人口的急剧增长与日本对资源的强烈需求密切相关。九一八事变后,日本为进一步控制东北能源,扩大发动战争所需要的钢铁、煤炭生产,将大量劳工安置在矿产基地,正是在这种外力和内力结合作用下,本溪、抚顺等地快速成为人口集聚中心。

2.人文社会因素与人口分布

人口流动本质上是一种社会经济现象,①谷国锋:《东北地区人口分布演变特征及形成机制研究》,《人口与发展》2015年第21期。自然条件只是为其提供了一种自然基础,而人口的空间分布格局,是由人文、社会、经济因素直接塑造的。

中心城市是指对较大地域范围具有强大吸引力和辐射力的综合职能城市,距中心城市越近,交通越方便,土地利用强度越大,人口密度越高。②王法辉、金凤君、曾光:《区域人口密度函数与增长模式:兼论城市吸引范围划分的GIS方法》,《地理研究》2004年第23期。各县级单元的人口密度与其到中心城市距离之间的相关性非常显著,距中心城市越近的县级单元,其人口密度越大。近代以来,东北地区城市快速发展,先进的生产方式和广阔的产品市场吸引大量人口持续向城市及其周边地区集聚。到20世纪30年代,人口集聚的趋势更加明显,大量人口增长发生在城市中心。③Wang Yishou,"Chinese Migration and Population Change in Manchuria,1900-1940",Twin Cities:Doctoral Disserta⁃tion of Minnesota University,1971.考虑到建设现代化城市可以便于展开新的殖民掠夺,日本在占领中国东北以后,花费大量人力物力进行城市化建设。截止到1941年太平洋战争爆发前,基本建成了“首都新京”(长春)、工业中心奉天(沈阳)和哈尔滨、港口大连、军事基地牡丹江和旅顺、能源基地鞍山、本溪、抚顺等多个大型殖民地城市,④参见曲晓范《近代东北城市的历史变迁》,长春:东北师范大学出版社,2001年,第283页;顾朝林《中国城镇体系-历史·现状·展望》,北京:商务印书馆,1996年,第158页。涌入城市的移民和参与城市建设的劳工使得城市人口数量不断增多,根据伪满时期的统计资料,1937年东北地区的城市人口数为648万,到1941年增至957万,增长率达47.7%,而同时期东北地区的总人口增长率为16.9%,农村人口仅增加10.3%,⑤王士君、宋飏、姜丽丽:《中国东北地区城市地理》,北京:科学出版社,2014,第43页。奉天(沈阳)、大连、长春、哈尔滨、营口、丹东、吉林、锦州、承德、佳木斯、满洲里、海拉尔等城市及其周边地区成为东北的人口集聚中心。可见,城市及其边缘地区人口数量显著增长已经成为这一时期东北地区人口变化的重要特点。

在东北近代人口的发展变化过程中,交通线路的发展起着独特的作用。从1894年起至1945年,东北铁路建设长度突破10,000公里,近代东北成为当时全国线路网络发达,每平方公里内铁路密度最高的地区。⑥姚永超、吴松弟:《中国近代经济地理》第9卷,上海:华东师范大学出版社,2015年,第119页。截止到1941年,在东北地区建成的各等级公路共计31,432km。⑦王士君、宋飏、姜丽丽:《中国东北地区城市地理》,北京:科学出版社,2014年,第48页。复杂的现代化交通网络,改变了人口的空间分布状态。以铁路为例,至1930年代,东北地区形成了“东西三横,南北三纵”的铁路布局形态,如图四所示。图中椭圆是基于县级平均人口分布的标准差椭圆,用来描述人口数据的空间分布离散趋势。⑧张志杰、彭文祥、周艺彪:《空间点模式分析中离散趋势的描述研究及应用》,《中国卫生统计》2008年第25期。从图上看,共有4个人口分布相对集中的椭圆区块,各椭圆的长轴方向,即人口数据最大离散度方向,与铁路主干线重合度很高,表明在铁路的影响下,人口空间分布的结果是密集于铁路沿线,尤以南满和京奉两条铁路线附近为人口稠密地带。在铁路沿线,河流水系等农耕条件较好,交通便利,且大部分地区都是已开发地区和城市,因此人口的集聚程度高。

图四 1933年一1940年东北地区县级平均人口标准差椭圆

1930年代东北地区的人口变动,还有其深刻的历史、政治原因。九一八事变爆发后,昔日土地辽阔、资源丰富的东北地区完全沦陷于日本的殖民统治之下,社会政治力量的彻底改变终止了东北历史的正常演变历程。此后日本开始了其在东北大地上肆无忌惮的侵略活动,并将东北地区作为进一步发动侵略战争的后方基地,制定了一系列服务于经济掠夺和侵略战争的政策,连带影响了东北地区人口的空间分布和演变。可以说,此间影响东北人口的历史、政治和社会因素均可以具体到日伪当局制订的各种政策上,这些政策直接或间接作用于东北人口的空间变动。

一直以来,东北地区的人口结构主要由移民及其后裔构成。清入关以后,为使连年遭受战争摧残的东北大地恢复生机,从顺治十年(1653)到康熙六年(1667)的15年间,实行“辽东招垦”政策①清廷于顺治十年(1653)颁布《辽东招民开垦条例》,这一条例打开了出关的大门,此后,自宁远、锦县、广宁辽西走廊一线至奉天、辽阳、海城一带,人口聚落不断增加。招募关内农民到东北开荒,但放垦时间不长,从康熙七年(1668)开始,统治阶级为保护东北“龙兴之地”而对其实行了长达190多年的严厉“封禁政策”。这一时期,东北的生态环境得到保护,但人口密度极低。鸦片战争以后,俄、英、日、美等国势力先后侵入东北地区,在边疆危机和黄河下游连年遭灾的特定背景下,清政府实行鼓励移民东北的政策。在这一政策的牵引下,河北、河南和山东等地流民大量移民关外,“闯关东”移民潮由此开始。此间人口分布的特征是:西部、北部区域人口密度极低,大量人口集聚在交通便利、适宜农耕的辽河平原地区。②王胜今:《伪满时期中国东北地区移民研究》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第164页。民国以后,前往东北地区的人口数量迅速增长,特别是在1924年—1930年的6年中,由关内前往东北的移民数开始急剧增长。据统计,此间进入东北的移民数量多达500多万人,仅1927年一年,东北移民数就达到100万人以上,其中定居人口在70万人左右。③马平安:《近代东北移民研究》,济南:齐鲁书社,2009年,第48页。这一时期东北的移民分布有向北移的趋势,其地理分布状况:“百分之六十四往北满,百分之三十六往南满。”④陈达:《中国人口问题》,北京:商务印书馆,1934年,第361页。进入1930年代以后,伴随着社会形态的改变,东北人口演变过程由此步入一个新阶段。

1931年后,自清末以来形成的由关内前往东北的移民潮突然中断。导致这一变化的一个最主要原因是日伪当局为巩固其在东北的殖民统治,“借以为更广大的殖民计划清除场地”⑤[英]琼斯:《1931年以后的中国东北》,北京:商务印书馆,1956年,第88页。,建立起一套严格限制关内移民移入东北的政策。早在伪满洲国成立之初,日伪统治者即着手研究东北的劳务移民政策。1933年9月,由关东军、关东厅、“朝鲜总督”、日本驻长春大使馆、满铁及伪满内政部、国防部等机构代表成立了统制移民的最高协议机构“劳工统制委员会”,各方代表经过几次接触后,一致赞同限制华北移民进入东北,对已迁入的移民也要指导其活动。之所以限制移民进入东北,则主要基于以下几点考虑:“(1)维持“满洲国”的安定;(2)抑制汉族在“满洲”势力的增大;(3)为将来日本人的发展留有余地;(4)促进“满洲”劳工的生活稳定及其提高;(5)防止因华北工人大量进入而造成工资外流。”①[日]南满经济调查汇编:《满洲劳动统制方策》,立案调查书类,第30编,第1卷,第1页。限制移民的具体措施是取消铁路系统对移民实行的车费优惠政策,并对“入境者”进行严格的身份检查,拒绝没有护照②护照的发放由大东公司负责。1934年4月天津日军陆军特务机关在天津日本租借内设立大东公司,其职能是负责审查移民的资格,并对可以进入东北地区的移民发给护照。和未带款项的移民进入东北。此外,在东北地区内部,日伪当局残酷的殖民统治,如大建“集团部落”“粮谷出荷”“治安肃正”等,使大片土地变为“无人区”,极大地破坏了东北关内移民的生存环境。在以上种种措施的牵引下,由关内向关外的移民流动进程完全适应于日本殖民统治的需要,加之当时全国上下强烈的反日情绪,前往东北的移民数量明显减少,部分移民因不堪忍受殖民地生活而回流关内。据相关材料记载:“民国二十二年至二十四年间,在大连码头及山海关设立监视所,限制华北劳工出关,被许可入境者只有原来半数。”③《东北经济小丛书·煤炭》,北京:京华印书局,1948年,第31页。1936年关内移民的回流数占移入数的比例竟超过100%,说明关内移民在东北的定居人数开始负增长,其他年份的定居人数也远远低于事变前。④[日]日满农政研究会:《满洲农业要览》,伪新京事务局,1940年,第241-242页。

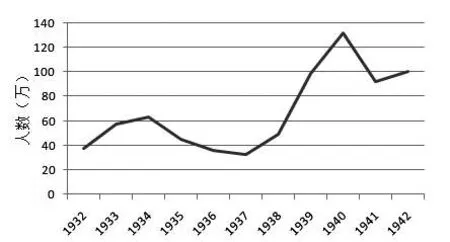

1937年以后,在日伪执行“产业开发五年计划”和侵华战争全面爆发的背景下,劳动力的供给开始无法适应侵略者对东北资源疯狂开采的需求,而解决办法唯“多系指望华北移民”。于是日伪当局的战时劳动统制政策向引进中国劳力政策转变,逐渐取消了对关内移民出关的限制。与此同时,劳动者紧急募集、统制协定和强制募集等一系列政策相继出台。1937年10月9日,伪满民生部发布训令《关于劳动力的应急供需对策之件》,训令第五项写道:“募集劳动者时如不能满足各该所需数量时,得按使用目的采取强制募集的办法,在这种场合,对劳动者的工资、待遇等,特别使之不发生遗憾。”为保证劳动者数量,当局竟实行强制募集手段,其侵略本质暴露无遗。从移民数量的变化来看,上述政策推行后的效果比较明显。如图五所示,1938年往东北的移民总数为49,2376人,到了1940年,这个数字飙升到1,318,907人,此后便出现了近代东北历史上第二次移民高潮。

图五 1930年代关内往东北移民人数变化趋势

不同于国内其他地方,近代东北地区的移民组成中除了关内移民之外,还有数量可观的国际移民,其中对东北人口数量变动影响较大的是日本移民和朝鲜移民。日本人移民东北的历史可以追溯到20世纪初的日俄战争期间,日本为壮大其在华势力以防御俄国,积极鼓励国内人移民东北,这一时期,有少量日本人进入东北。此后,“关东都督府”“南满洲铁道株式会社”和“大连农事会社”等侵略机构相继组织日本农民移民东北,这部分移民基本都分布在南满铁路附属地和旅大租借地区域。从他们在进入东北后的生活状况看,日本在日俄战争后到九一八事变前这期间向东北的移民侵略活动是失败的。由于政策失误,农民本身经营不善,大部分移民流离失所,“负债累累,苦不堪言”①[日]拓务省官房文书课:《拓务要览》,1934年,第660页。。九一八事变后,东北全面沦陷,日本开始了其策划已久的针对东北的移民侵略活动。移民侵略的策划者和推行者正是武装占领中国东北的日本关东军。1932年1月23日,关东军特务部集结了一批日本国内农学专家,在所谓“满蒙法制及经济政策咨询会议”上讨论了“满洲建国根本课题的满洲农业移民”②[日]天泽不二郎:《开拓政策的展开》,日本:河出书房,1944年,第87页。问题。此次会议的召开,强化了日本移民中国东北的可行论。此后,经过多次临时议会的讨论,到8月30日,第63次临时议会正式通过向中国东北第一次“试验移民”的侵略计划,9月1日发布实施。③高乐才:《日本“满洲移民”研究》,北京:人民出版社,2000年,第57页。10月1日,关东军通过《关于向满洲移民要纲案》,其中对日本往东北的移民作了定性的阐述:“日本移民以在‘满洲国’内扶植日本现实势力,并建立以日本民族为指导以谋求远东文化之成就为重点”。④[日]“‘满洲’移民史研究会”:《日本帝国主义下的满洲移民》,日本:龙溪书舍,1976年,第14页。即协助日伪当局巩固其殖民统治,镇压抗日武装,掠夺资源以及防御苏联等。从1932年10月开始,日本当局先后向东北“试验移民”5次,至1936年6月,总计移民2,785户、6,092人。在取得了一定移民经验之后,大规模的移民潮从1937年开始,1936年8月日本政府通过了一个20年内由日本向中国东北移民100万户⑤按照当时的计算方法,每户农业移民的家庭人口按5人计算,100万户计为500万人。的大规模移民计划,1937年开始正式实施,至1941年8月,共有大约10万日本移民进入东北。尽管就日本当局预定的移民人数及伪满政权后来的覆灭来看,百万户大规模移民计划最终归于失败,但此间进入东北的日本移民数仍大量增长,到1945年日本战败时,移往中国东北的日本移民总数计约33万人,⑥参见薛子奇,刘淑梅,李延龄《近代日本“满蒙政策”演变史》,长春:吉林人民出版社,2001年,第346页。对东北人口数量的变化产生了一定影响。

朝鲜人移民东北的历史相当久远,早在明末清初时期就有少量朝鲜人在中朝边境地区流动。1629年后金与朝鲜缔结《天聪和约》,禁止居民相互越境。此后,清朝对东北长期封禁。直到19世纪,封禁政策逐渐松弛,朝鲜北部农民陆续越过边界,进入中国东北地区垦殖土地。到1930年,东北地区朝鲜移民的数量达到62万,⑦[日]“满铁经济调查会”:《“满洲”农业移民方策(2-1-4)》,1935年,第272页。其中有近四分之三分布在靠近朝鲜的延边地区。九一八事变后,为巩固殖民统治,朝鲜移民作为入侵先遣队被纳入到日本向中国东北移民侵略的活动中。⑧于春英:《伪满时期人口、耕地的多元变迁对农业生产的影响》,《中国农史》2016年第2期。但日本当局对朝鲜移民的态度却有一个从不支持、消极到积极甚至强制的转变过程。1932年5月,满铁经济调查会第二部农业及移殖民班在其编写的《在满朝鲜人问题与朝鲜人移居“满洲”问题》文件中阐述了日本在刚占领东北时对朝鲜移民的态度,“对朝鲜人移居“满洲”不必积极阻止或奖励,听其自然发展”。移民政策的鼓吹者石黑忠笃在“满洲开拓民临时审议会”上亦指出:“‘满洲’开拓政策纲要中提出的基本方针,是以日本内地开拓民的移住作为首要着眼点。日本移民是实现满洲国开拓、推进满洲建国步伐、乃至建设东亚新秩序的核心和稳固据点。”①[日]“满洲开拓民临时审议会”:《“满洲”开拓民临时审议会会议录》,1940年,第95页。而在该会议的第二次大会上,有关朝鲜移民的论述:“在倾尽全力进行日本内地开拓民移送时期,‘满拓公社’同时负责朝鲜人开拓民的指导助成,势必分散其力量,妨害移送内地日本人的主要使命的完成。”②[日]“满洲开拓民临时审议会”:《“满洲”开拓民临时审议会会议录》,1940年,第56页。从以上论述中可以看出,在1930年代初期日本的移民侵略政策中,日本内地移民居于加强东北殖民统治的核心位置,朝鲜移民是日本移民的附加品,处在次要位置,当局对其采取不鼓励的消极态度。然而这种主张激化了朝鲜殖民地的统治矛盾,很快就受到朝鲜殖民当局的抵制,“对朝鲜移民等闲置之,从统治朝鲜的角度来说,是不胜令人寒心的。”日本当局为了稳固对朝鲜殖民地的统治,逐渐改变朝鲜移民东北的态度,于1936年成立了专门负责朝鲜移民的“鲜满拓殖股份有限公司”,朝鲜在东北的移民人数不断增加。1932年东北的朝鲜移民总数为64万人,1936年超过85万人③王胜今:《伪满时期中国东北地区移民研究》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第111页。,4年间增加了21万人。可以看出,日本占领中国东北后,朝鲜移民数量有了显著增长。

1931年9月18日以后,在中国东北大地上发生的前所未有的社会变革,使得自清末以来形成的“闯关东”移民潮就此中断,东北地区的人口演变状态与之前相比,有了很大的不同。

三、人口变化轨迹的基本特征

第一,1930年代初期,人口总量的增长趋势有所减缓,1938年以后,人口总量增速加快。东北自清末解除封禁之后,来自关内的持续不断的移民到民国之后形成高潮,每年的移民数在数十万至上百万不等,如此规模的移民潮在世界移民史上也属罕见。数量庞大的关内移民对东北人口总数的增长贡献极大,据统计,1911年东北地区的总人口数为1,835.2万人,到1930年这个数字攀升到2,996.1万人,20年间增加了1,160.9万人,而在增加的这些人数中,关内移民至少在500万人以上。④高乐才:《近代中国东北移民研究》,北京:商务印书馆,2010年,第140页。日本殖民统治东北之后,随着关内移民的减少和关外移民的回流,东北人口总量的增速明显减缓。尽管此间有日伪当局组织的大量日本、朝鲜移民进入东北,但其在数量规模上无法和关内移民相比,对东北人口总量的增长影响不显著。1937年以后,在东北劳动力严重不足的特定背景下,日伪当局改变了以往针对关内移民的政策,从1938年开始,大量关内移民涌入东北,以致1940年以后发生了第二次关内移民流入东北的移民潮,东北人口总量的增长与之前相比明显加快。

第二,移民来源和类型多样化,除国内国际移民外,强征劳工也为移民主要类型。前已述及,近代以来进入东北地区的移民,大部分都是从事农业活动的农民。东北地区土地广阔而肥沃,由于清政府的封禁,大片土地闲置,近代以后,封禁政策解除,大量关内农民进入东北垦殖开荒,据相关专家统计,1887年东北的耕地面积为3,000万亩,到1931年增长到2亿多亩,平均每年新开垦土地400万亩之多①高乐才:《近代中国东北移民研究》,北京:商务印书馆,2010年,第250页。,这与大量移民关外的农民密不可分。九一八事变后,进入东北的关内移民其类型有一个明显的变化,除了传统的农业移民外,产业移民和军事劳工移民的比重大大增加。产业移民是指从事煤炭、森林、铁矿以及交通运输等产业的移民,在1930年代的东北移民中占有较大的比重。由于日伪殖民时期这些移民不能自由地谋取职业,因此大部分人涌入城市,参与城市建设和工商业发展。这也是伪满时期东北地区城市人口大量增长的重要原因之一。据统计,1934年东北地区的城市人口约为340万,到1942年增长到1,085万人,8年间城市人口数增长了130%。②曲晓范:《近代东北城市的历史变迁》,长春:东北师范大学出版社,2001年,第316页。日伪统治时期进入东北的军事劳工大部分分布在东北的北部地区,这些人大部分是日伪当局通过强制、拐骗从各地抓来的贫苦农民,他们基本都在日本的企业、矿山与军事工程中服苦役,期间还要经受殖民者的残酷压迫,生活在当时东北社会的最底层。

第三,全区人口分布宏观格局保持稳定,区域性人口流动增强。通过对图二a和图二b的对比分析,可以看出整个1930年代东北地区的人口空间分布格局保持稳定,而这一稳定的宏观格局是有着深刻的地理背景的,是在长期移民的基础之上,在自然地理格局、固定的铁路网络和中心城市网点等固定要素的作用下形成的,尽管1930年代移民的数量有大规模增长,但其分布格局基本保持稳定。与九一八事变前东北地区移民的空间运动状态相比,伪满时期的人口在保持继续增长的基础上,区域内人口的流动、二次迁移大大增强。据1936年“日满农政研究会”对“龙江省”移民的一项调查:“移入户数五千零三十户中,约有四千九百一十一户,系以经营农业为目的,且以辽宁、吉林两省籍者居多,占百分之八十以上。”③《东北经济小丛书·人文地理》,北京:京华印书局,1948年,第47页。可以看出,此间东北移民为寻求更好地生活环境从东北南部移往北部人口稀疏地区进行土地垦殖的也不在少数。人口的内部流动与日伪当局制订的区域性殖民侵略政策也是密切相关的。为继续南下侵华,日本制订“南进战略”,在以锦州和葫芦岛为核心的区域投入大量资金进行市政建设和工商业发展,并赚取经济效益,使得东北南部区域人口快速增长。1938年后,为防御苏联和加强东北北部地区的军事统治,日本制订“北边振兴计划”,将大批的劳工派往“间岛”“牡丹江”“三江”“东安”“黑河”“兴安北”“兴安东”等东北北部“七省”修筑铁路和战略工事,使东北北部地区和东部地区的人口数量显著增长。这里需要指出的是,日伪当局的区域殖民政策虽然给相当一部分人带来无穷的痛苦和灾难,但在客观上促进了东北区域人口的均衡化分布,在一定意义上有助于东北社会的整体进步,这是不以殖民者的主观意志为转移的。

第四,殖民侵略政策统领下的移民运动。1930年代之前,由关内向关外的移民是自由性移民,非政府行为,即便是政府的招民开垦,也非强制性,而是协助移民使其更容易达成移民目的。九一八事变后,前往东北的移民被纳入到日本的整个殖民体系中,日伪当局通过制定一系列殖民侵略政策,加强对移民的控制,使得东北的人口发展完全适应于日本侵略战争和掠夺资源的需要。这种政策于移民而言实际上就是一种强制性的外作用力,侵略者将其凌驾于移民的主观意愿之上,在这种力的作用下,东北的移民其性质发生根本性改变,成为事实上的强制性移民。

小 结

本文利用GIS技术和定量统计方法对1930年代东北地区人口的空间分布及变化进行了综合分析,并探讨了人口空间分布的影响因素,得出以下结论:

(1)1933年、1940年两个年份东北“县”级人口密度分布的可视化,清晰地显示了东北地区人口分布的不平衡和南密北疏的分布格局。“县”级平均人口数据的核密度分析表明,人口主要分布在松辽平原的东部地区,集聚重心在奉天(沈阳)和开原之间,周围有彼此相连的大片聚集区。

(2)1933年、1940年东北地区“县”级人口演变模式从人口变化率看,东北地区人口总体上呈现出正增长和分散分布的趋势,人口的偏移增长显示东部、北部、边疆地带人口增长率明显高于中南部核心地带。从人口集中指数看,各“省”的人口演变模式可以分为人口集中、人口分散、人口边缘和人口流入流出4种类型。各“省”人口集中指数普遍较低,说明近代东北地区人口分布总体较为分散。

(3)人口密度的空间变化与海拔、温度、降水、土地宜耕类型、距河流距离、距中心城市距离、距铁路距离等因子显著相关。其中,温度和区域中心城市的吸引力对近代东北人口密度分布的影响最大。

(4)东北地区人口的空间分布格局,是由自然因素与人文社会因素综合作用形成的。自然环境为人口的空间分布提供了自然基础,人文社会因素实现了人口的空间分布和演变。其中政策性因素是1930年代东北人口变动的主导因素,对人口的空间分布和变化产生了重要的影响。