苗族跨国认同研究的四个问题

2018-06-05麻勇斌

麻勇斌

引 言

苗族是中国的一个古老民族,同时又是一个跨境民族。全世界苗族人口约为1,200万,分布在中国、越南、老挝、泰国、柬埔寨、缅甸、美国、法国、加拿大、澳大利亚、法属圭亚那等国家和地区。

近年来,苗族跨国认同问题受到许多国家和地区的专家学者的关注。2008年和2010年在美国肯科迪亚大学连续召开了两届“国际苗学研讨会”,2009年国际人类学与民族学联合会第十六届世界大会举办了“苗族人类学研究专题”和“苗族认同研究专题”讨论会。从这四次规模较大的国际苗学研究活动所反映出来的观点看,围绕苗族认同,大致形成了两个群体:一是以西方学者为主的群体,如法国的雅克、澳大利亚的王富文、美国的路易莎、日本的谷口裕久等。他们比较一致的观点是:自称为“hmong”的不属于“苗族”,而是单独的一个民族;“苗族”是中国政府强加给“hmong”的他称。二是以中国和中国以外的部分苗族学者为主的群体,如贵州的杨培德、张晓、龙宇晓,湖南的龙海清,美国的杨寇等。他们比较一致的观点是:“hmong”是苗族自称的一种,使用这种自称的苗族人,在中国国内涉及三个方言区,中国之外的苗族人,是自称“hmong”的苗族人的一个部分,不是另外一个民族;西方学者的观点有可能基于某种并非学术的企图。

在苗族跨国认同研究这个问题上,由于话语权的不对称,西方学者处于较有“攻势”的位置,中国苗族学者为主的群体处于明显“守势”的位置。尽管西方学者所持的观点明显错误,但它在中国的局部范围内也有一些影响①笔者曾多次参加评估香港等地区的民间组织在贵州、云南等苗族地区实施的文化项目,项目投资方请来的专家,多数采用法国雅克、澳大利亚王富文等学者关于苗族历史文化的学术观点。。笔者认为,如果这种影响得不到及时而有力的消除,完全有可能产生“蝴蝶效应”,危及苗族在跨国居住条件下的历史与文化整体性的保持,同时危及中国的国家利益。因此,本文拟就学界关切的苗族跨国认同的四个问题,进行简要讨论。

一、蚩尤是一个历史人物

蚩尤是全世界苗族共尊的人文始祖。他是历史人物还是神话人物,是苗族跨国认同的逻辑基础,也是国外苗族需要得到明确答案的问题。

(一)典籍记载表明蚩尤是历史人物

据田玉隆副教授梳理,记载有蚩尤、三苗、苗民的汉文献,有66种②参见田玉隆编注《蚩尤研究资料选》,贵阳:贵州民族出版社,1996年。;石晓康研究员在其《踏遍天下寻蚩尤》③此文载全国蚩尤文化研讨会组委会编《全国蚩尤文化研讨会论文汇编》(会议交流资料),2009年9月。一文中列举有关蚩尤的传世文献,有17种。凭借汉文献和考古资料,研究蚩尤的专家学者普遍认为,他是一位与黄帝、炎帝站在相同的历史等高线上的历史人物。

甲骨文有蚩尤的记录,记作“蚩尤”。《包山楚墓》出土物把蚩尤记作“媸酓”。马王堆西汉墓出土的《黄帝四经》,把蚩尤记为“之尤”。记载蚩尤的地下资料,距今已有2000年以上。古音“z”“c”“s”为一纽,可以相互训转;“z”与“zh”及“c”与“ch”并没有严格区分。所以,无论是写作“蚩尤”,还是“之尤”或“媸酓”,都是指一个对象——蚩尤。

贵州省社会科学院原院长、历史学家蒋南华先生说:“蚩尤与黄帝同是距今六千年以前的历史人物,亦应无疑了。”④蒋南华:《中华古帝与文明研究》,贵阳:贵州人民出版社,2009年,第9页。蒋先生在其著作中,还推算出了蚩尤生活的具体年代,即“大概是公元前4660年—前4550年”,蚩尤的具体卒年为“公元前4594年”,蚩尤帝“在位55年”。

(二)文化空间记载的信息表明蚩尤是历史人物

这里所说的记载蚩尤的文化空间,主要是指“蚩尤城”“蚩尤屋场”“蚩尤祠(庙)”“蚩尤坟”,以及记载蚩尤的碑石。

史籍记载的蚩尤城,在今山西临猗县临晋镇东南城东与城西两村之间。《太平寰宇记·解州解县》载:“蚩尤城在(解)县南十八里。”《大清一统志·解州》载:“(蚩尤城)在安邑县南十八里。蚩尤村在盐池东南二里许。”

在湖南省新化县与安化县接壤的大熊山东南麓(今属冷水江市),有“蚩尤屋场”。“蚩尤屋场”这个地名,记录在一块墓碑上。该墓碑的石材为当地产豆青色石灰石,长方形,四边平直,右下角有缺损,通高1.2米,宽0.7米,厚0.06米。石碑于1927年冬月立,碑文全文400余字。因碑石记载这个地方是蚩尤的出生地,中国民间文艺家协会于2006年9月30日作出《关于同意命名湖南省冷水江市为“中国蚩尤文化保护基地”的决定》。①冷水江市政协文史学习委员会:《冷水江市文史资料第九辑:梅山蚩尤文化研究(三)》,内部资料,2007年,第12页。

“河北涿鹿唯恐天下不乱存蚩尤泉及蚩尤兵寨,南寨尚存一些寨墙,中寨的西墙尚存,北寨有蚩尤祠三间。”②石朝江、石莉:《战争与苗族》,北京:光明日报出版社,2010年,第16页。

据山东省阳谷县蚩尤研究会会长杜梦华统计,在中国,蚩尤坟有6座。其中,河北有3座,山东有2座,河南有1座。三国时期,魏文帝命人编写的《皇览·冢墓记》记载:“蚩尤冢,在东平郡寿张县阚乡城中,高七尺,民常十月祀之,有赤气出如匹绛帛,民名为蚩尤旗。”杜梦华认为,蚩尤首级冢在阳谷县,宋元之际,这个蚩尤冢还有墓园。其依据是,宋元之际的诗人王奕的诗《九月申屠伯骥同饮寿张蚩尤冢上》:“蚩尤一梦四千年,涿鹿如今又不然。”

(三)苗族的群体记忆表明蚩尤是历史人物

云南文山州苗族对蚩尤的群体记忆是,“苗王名叫蒙孜尤……孜尤率领我苗兵,攻克黄帝八座城。”③侯健、王万荣:《花山起源之歌》,《民间文学》1998年第12期。

贵州省毕节地区苗族描述蚩尤与黄帝之间的战争起因,说是黄帝与蚩尤联姻,在杀猪祭祖时,因为找不到猪心,而诬陷蚩尤的儿子在煮祭肉时偷吃了猪心,蚩尤杀掉自己的儿子,剖开其腹让黄帝检验,结果没有找到猪心,因此结下了仇怨。④参见苗青主编《中国苗族文学丛书·西部苗族民间文学作品选(1)·战争与迁徙》,贵阳:贵州民族出版社,2003年。

中部方言区苗族关于蚩尤的群体记忆,最清晰的是,“西江千户苗寨至今保存着溯及苗族祖先蚩尤的父世系谱,证明西江千户苗寨及周围一些村寨苗民的先祖,都同属于蚩尤第六十九代孙引虎、莫虎、条虎的后裔。”⑤岑应奎、唐千武主编:《蚩尤魂系的家园》,贵阳:贵州人民出版社,2005年,第9页。“从蚩尤到1732年清朝开辟苗疆‘化外之地’将土司治理改为流官治理(即‘改土归流’)时,共计285代。”⑥岑应奎、唐千武主编:《蚩尤魂系的家园》,贵阳:贵州人民出版社,2005年,第31页。

东部方言区苗族祭司群体认为,蚩尤是兵主,故举行祭祖活动时,首先要迎请的最高级别的“阴兵阴将”,也就是蚩尤的兵马“三千课尤,三百课蚩;九黎课尤,九佧课蚩。”⑦巴狄熊·勇斌·佧:《苗族巫事·祀雷》,呼和浩特:远方出版社,2002年,第73页及第75页。

在明清时期同化为汉族的湖南常德、娄底、益阳、邵阳、怀化等地的“苗蛮”后裔的群体记忆中,蚩尤不仅是战神,是祖先,而且与祝融、苏氏祖先、梅山神灵体系中的勇者等复合,成了“一个集合概念”⑧李新吾:《初祖蚩尤其人》,见冷水江市政协文史学习委员会编《冷水江市文史资料第三辑·梅山蚩尤文化研究(二)》,内部资料,2007年,第2页。。

二、苗人不同自称的语音和语义关系

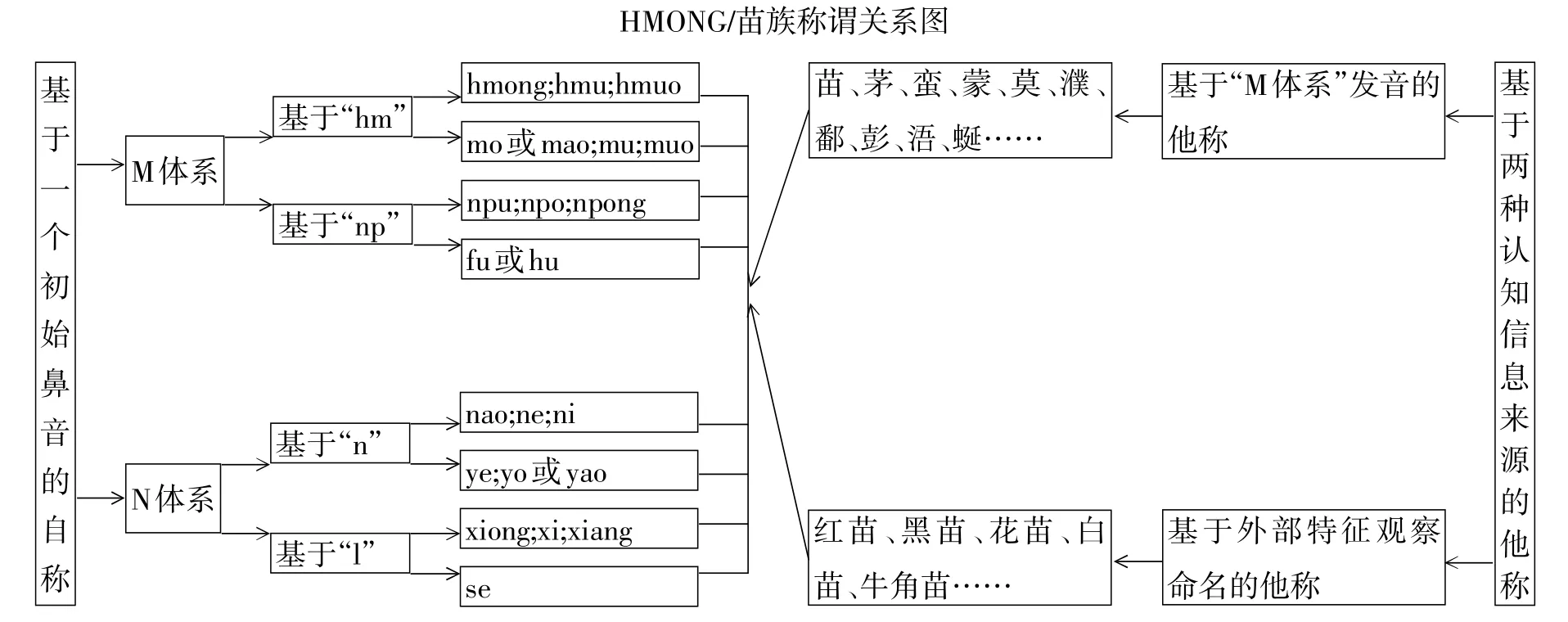

西方学者认为自称“hmong”的苗人不属于“苗族”,关键在于不清楚苗族内部有不同自称,和这些自称之间的内部关系,以及自称与他称在语音、语义上的内在逻辑。

(一)苗族自称归纳

1.自称方式及所覆盖的区域和人口

(1)自称“hmongb”或“ghab hmongb”,汉语拟音为“蒙”或“仡蒙”,是通常所说的西部方言区苗族,人口有400多万。贵州省的贵阳市之一部分,遵义市之大部分,安顺市之一部分,黔南州之一部分,毕节地区,六盘水市之大部分,黔西南州之一部分,云南省之大部分、四川南部,以及中国之外的绝大多数苗族,皆采用这种自称。

(2)自称“hmub”或“hmuob”,汉语拟音为:“穆”“摩”(“麽”“模”)。这个苗语的发音,汉语拟音为“濮”或“鄱”,可能更为确切。黔东南州之绝大多数,贵阳市之一部分,黔南州之大部分,黔西南州之一部分,广西之一部分,这些苗族都采用这种自称。“黔东南境内苗族还有‘嘎闹’‘嘎弄’‘西’‘方’‘柳’‘构’‘牡’等自称”①范生娇、麻勇恒:《苗族侗族文化概论》,成都:电子科技大学出版社,2009,第31页。,以及“答几”“葛呢”等自称。以上不同自称的苗族人,语言习俗基本相同,属于通常所说的中部方言区苗族,人口有400万左右。

(3)自称“xiongb”或“ghob xiongb”,汉语拟音为“熊”(“雄”)或“果熊”(“仡熊”)。这种自称的苗族人,是通常所说的东部方言区苗族。主要在贵州省之铜仁市,湖南省之湘西州、怀化市、邵阳市等,湖北省之鄂西州,渝东南,广西之一部分,人口有300多万。

除这种自称外,与之语言相同的还有一些人采用别的自称“ab xiangb”,汉语拟音为“瓦湘”;ghab lind,汉语拟音为:“仡伶”。此外,还有一些不甚常用的自称“yel或ghob yel”,汉语拟音为“耶”(“夷”)或“果耶”(“仡耶”);“npud”或“deb npud”,汉语拟音为“濮”“鄱”“彭”“果濮”“果鄱”“果彭”;“sud”或“ghob sud”,汉语拟音为“苏”或“果苏”;“mod”或“ghob mod”,汉语拟音为:“猫”“茅”或“果猫”“果茅”。

2.苗族自称的语音关系

(1)基于辅音“hm”或“m”抑或“np”的,都是原本同一的自称。汉字拟音的“蒙”“穆”“麽”“摩”“牡”和“濮”“鄱”“彭”,辅音基本一致、元音略有差异。这种差异是方言土语的特征差异而已。例如,记音为hmongb的苗语,西部方言苗语的发音,虽然同“蒙”接近,但绝不等同于汉语“蒙”;黔东南、黔南一带的苗语发这个音,同“濮”更加接近一些,当然也不等同于汉语的“濮”;黔东北、湘西、渝东南一带的苗族,除了腊尔山的苗族,几乎发不出这个音,充其量只能发出同汉语的“蒙”基本一致的音。

(2)基于辅音“n”或“l”的自称,是原本同一的自称。贵州、湖南、湖北、重庆这些地方的汉语,“n”声母往往同“l”声母的汉字读音混淆。比如,“农”,口语往往读成“龙”;“暖”读成“卵”;“奶”读成“莱”。在这样的情况下,用汉字拟音苗语,所用的字的汉语准确读音,不一定更加接近苗语本身,相反远离苗语本身。所以,苗语下的“嘎闹”和“葛弄”实际上是一回事,但汉语的读音却相差万里。

(3)基于辅音“m”与“n”的自称之间的关系。基于辅音“m”的自称,与基于“n”的自称,表面上看不同,但实际上有紧密的对应关系。同一个词,苗语有的用“m”作辅音,有的用“n”作辅音。例如:东部方言苗语称谓“母亲”为ned或minl;称谓“稻谷”为noux或mloux;称谓“人”为nex或mlex;称谓“猴子”为nanb或mlanb。具有这一语音特点的苗族地区,自称的族名的辅音无论是“m”还是“n”,应该都是一样的。当然,也只有这种情况的苗族地区,自称才出现“内部多样性”。不了解这个苗语语音特点,往往就会误认为不同自称的苗族可能属于不同民族。

(4)其他自称之间的关系

这里主要是指自称“熊”“湘”“西”“几”“方”“构”等的语音关系。首先,“熊”“湘”是同一个苗语语音演变而成。这两个自称,字面上看,元音稍有差异,但只要了解湖南湖北的土语,就不难知道,在民间用语中,元音“ang”和“ong”是没有严格区别的。所以,在湖南花垣县下五里等地,用苗语说“我们是苗族”,就会把本来要说成“boub nins ghob xiongb”,说成是“boub nins ghab xiangb”。苗语“xiangb”的汉语拟音,最切合的是“相”“项”“向”等字,用“湘”字或“襄”字还略有点拗口。其次,“西”“几”“构”应该是同一个苗语语音演变而成。在黔东南,拟音为“西”的苗语,还被拟音为“鸡”。如,著名的千户苗寨——西江(dlib jangl),在过去就曾经被记作“鸡讲”。无论是用“西”还是用“鸡”,都难以模拟这个苗语词。因为有这样的语音关系,“几”,无疑就是用“西”“鸡”这两个汉字都难以模拟的那个苗语词汇。相同的道理,用汉字“构”拟音,与用汉字“鸡”拟音,应该都是试图模拟一个发音与之接近的苗语词。“改土归流”时期,治理黔东南的主要流官是湖南人,在黔东南经营木材的商帮主要是浙商湘商,他们对苗语的拟音往往采用本土汉语为标准音。浙地的土话,往往将“j”“q”“x”与“z”“c”“s”混同;湘地的土话,往往“g”“k”“h”与“j”“q”“x”混同。在这样的语音关系下,以上这些看似不同的自称,其所对应的苗语本原语音,是完全相同或是有密切联系的。

3.苗族自称的语义关系

(1)基于辅音“hm”(或“m”“np”“n”)的自称,初始的语意都是指“人”。“‘蒙’,即人或蒙人之意。‘蒙’有泛称和专称之别。泛称:不论个人或群体,也不分性别,均当‘人’字讲”①文山壮族苗族自治州苗学发展研究会:《文山苗族》,昆明:云南民族出版社,2008年,第69页。。

(2)汉语拟音时的辅音为“x”“g”“j”的自称,是“hmongb”的“下一级目录”的自称。西部方言区苗族的自称中,除了总体称谓“蒙”之外,“下一级目录”的自称还有“‘蒙颛’‘蒙诗(蚩)’‘蒙逗’‘蒙沙’‘蒙巴’‘蒙叟’”②文山壮族苗族自治州苗学发展研究会:《文山苗族》,昆明:云南民族出版社,2008年,第71页。。如果作为词根的“蒙”被省掉,经过几代人之后,就很难从单音节的称谓中找出这种自称与“蒙”的关系了。所以,在东部方言区苗族中,自称“熊”或“湘”(或“相”“襄”)的,就不知道自己属于基于辅音“m”的自称。但是,东部方言区之湖南省城步苗族自治县的苗族,古时有自称:maod(汉语拟音为:“猫”或“茅”)。而自称“熊”或“湘”(或“相”“襄”)的苗族,称谓“人”为:“nex”(汉语拟音可为:“乃”)或“mlanx”(汉语拟音可为:“棉”)。如果他们的自称的语义是说明自己是人,而不是某个英雄祖先的名号,则自称必然是被汉语拟音为“茅”或“猫”的那个苗语词。作为“茅”的“下一级”自称“熊”或“湘”(或“相”“襄”)等,较之基于辅音“m”的“茅”或“猫”,在其实用的一个较小范围内,更加具有说明这个人们共同体光辉业绩的含义。

(3)基于辅音“l”“y”(汉语拟音时的辅音或为“l”“y”“r”)的自称,主要是自称“柳”“莱”“夷”(或“耶”)。这种自称,也是“hmongb”的“下一级目录”的自称,甚至是“xiongb”的“下一级目录”的自称。这样的自称较之“hmongb”,有更加明确的指称含义。例如,自称为“lel”(汉语拟音为“莱”)的,其自称就有不同于“hmongb”的意思。“lel”在东部方言区苗族中指田氏雷氏,而这里面的田氏既是雷神家族的苗裔,又是管理苗族地区的土官;在黔东南一带,这个苗语词的语义是“官吏”。

(二)他称

“苗族”的这个族名,是汉语关于苗族的称谓之一,是中国各个方言区苗族普遍认同的一个他称。“新中国建立后,中央人民政府根据苗族人民的意愿,正式将族名确定为苗族。”①范生娇、麻勇恒:《苗族侗族文化概论》,成都:电子科技大学出版社,2009年,第31页。

1.他称的分类

除了“苗族”这个族名之外,见诸文献的汉语对苗族的称谓还有很多。这些称谓,大致分为以下三种情形:

(1)基于“苗”。例如,“三苗”“有苗”“苗民”“长裙苗”“短裙苗”“红苗”“黑苗”“青苗”“花苗”“黑脚苗”“箐苗”“九股苗”“高山苗”“古蔺苗”“西苗”等等。因为这些称谓基于“苗”,苗族民间都不同程度地接受了,并成为包括苗族地区某些公共场合的表述。

(2)汉语对不同方言区及不同土语苗族自称拟音形成的族名。例如,“茅”“猫”“髦”“蛮”(或“芈”“梅”“棉”)“蒙”“牟”“濮”“鄱”“彭”“黎”等。这些称谓,在具有较多历史知识的学术界形成共识,民间很少知道有这些称谓。

(3)汉语把一个小范围的苗族自称拟音后,将其转移成汉字书写的姓氏。例如,“项”(或“相”“向”)“来”(或“雷”)“芈”(或“梅”)“谢”“苏”“龙”“彭”等等。这些称谓,有的在学术界已经形成共识,有的尚未形成共识,但民间知道有这些称谓的意思。例如,汉语拟音自称为“谢”的苗族,一方面变成了所谓的“谢家苗”,另一方面指苗族中的“谢氏”。

2.他称的语义演绎及其逻辑结果

(1)“苗”是基于苗族自称“hmong”的一个他称。在所有他称当中,“苗”最为多见,而且最后被三大方言区苗族认同。“苗”,古音读“mo”。所以,《山海经·海外南经》说:“三苗国,一曰三毛国。”这个称谓,同“茅”“猫”“髦”“蛮”(或“芈”“梅”“棉”)“蒙”“牟”“濮”“鄱”等等,所描述的是同一个苗语语音。这个语音,可能介于西部方言区苗族和中部方言区苗族及湖南省城步苗族自治县的苗族自称的语音。其初始的辅音为“hm”,经过变化后为“m”;其初始的元音为“o”,经过变化后为“ong”“u”或“ao”。

基于苗族先民自称的他称之“苗”,在苗族先民创造这个词的时候,本身可能也赋有明确的含义。其含义为“人”。其音义与“民”应该相同。但作为文字的表达,这个称谓可能还有稻作方面含义的同步赋予。

(2)他称的语义赋予,经历过一个从没有贬义到有贬义再到没有贬义的过程。最初的他称,无论记作“苗”,还是记作“茅”(或“髦”“蛮”“芈”),抑或记作“黎”“夷”,都是没有贬义的,因为这些记录的文字并不一定是汉族祖先独自创造的,说不定这些文字就是苗族先民建立的“三苗国”“楚国”或“吴国”创造的。笔者曾尝试过,至今仍然使用的古苗语词汇,都同一个或几个语音语义基本一致的汉字相通。在“字”尚未成为排斥苗族的中原国家专用文字之前,描述苗族先民的字,不可能有贬义。2000多年前,在周人攻打殷商之时,荆楚大地的“茅人”参与了周的联军,当时的东道主也称参战的苗人为“茅人”,周人不可能用带有贬义的文字来羞辱自己的同盟军。

在“苗”成为中原政权强大对手的历史时期,由于宣传的需要,对苗族的他称,才被赋予了贬义。譬如,用“猫”“蛮”作为苗族族名的用字。

新中国成立后,国家推行民族平等政策,同时,有关部门持续进行对包括苗族在内的各个民族的他称“去贬义”的努力。现在,在中国,“苗族”或“苗”,已经没有贬义了。无论是自称“hmongb”,还是自称“hmub”或“naod”,抑或自称“xiongb”的苗族人,都乐于使用“苗族”这个族名。

图一 Hmong∕苗族称谓关系图

(3)在他称用字多样和读音差异性较大的条件下,理解苗族的内部结构,需要更多地了解中国历史,特别是以冀、齐、鲁、豫、楚、吴、巴地区为重点的上古史,还要了解不同历史时期记录的汉文典籍的原本读音。否则,本来关系密切的自称和他称,就会被不甚知情的“行外人”采用“望字生意”或“据音生义”的方式理解而误读,进而误认为不同自称和他称的苗族属于不同民族。实际上,“苗族”作为三大方言区苗族人的共同称谓,早在中华人民共和国成立之前,就已经被官方和民间所确认。

三、苗人认同于“苗族”的内力与外力

不同自称的苗人认同于“苗族”,是苗族自主认同的内部力量推动和相应的外部力量支持实现的,不是国外学者所称的“是中国政府强加的”。要让西方学者清楚这个事实,得从三个方面进行介绍。

(一)传统文化机制不断维持和强化苗族自我认同

1.自古以来,苗族有一种独特的对本民族历史和繁衍状况进行自主记忆的文化机制——古歌传唱。这种机制,有的运行在婚庆的仪式之中,如东部方言区苗族在婚庆场合要说《古老话》;有的表现在讼事论理的场合,如中部方言区苗族在节庆集会的场合唱《苗族古歌》,在说理的场合引用《苗族古理》;有的蕴藏于丧葬习俗里面,如西部方言区苗族在丧事中必须唱的《指路经》。苗族的歌师、理老和巫者们,不仅传唱着他们从上辈人传习下来的内容,还根据他们的现时所见、所闻和所感,增添新的内容,使得苗族民众对于自己民族的历史和繁衍情况的理解,能够同自己身边的实际结合起来。如,东部方言区苗族进行“祀雷”巫事,巫者叙述雷神家族对领地进行踏勘定界时,就会把举行巫事的村寨包含进去。又如,贵州省麻山地区苗族在丧葬仪式里面,不仅要叙述亚鲁王如何率领苗族先民经历24代王的努力,最终立足于麻山的整个过程,而且要叙述到遇丧人家属于亚鲁王的哪一支,繁衍状况如何。总之,古歌、巫经是不断将某个局部区域苗族发展的新情况充实其中的记录文本。这种记录文本在有效的传唱机制支持下,使得每个局部区域的苗族,都能够记住遥远的过去和近期发生的重大事情。

由于苦难历史造成了苗族三大方言区长期处于隔绝状态,甚至同一个方言区苗族也由于行政区划的原因而很少来往,每个相对封闭的局域的历史记录,各自处于不太相关的状态。对于具有广泛信息渠道的历史与文化学者来说,这种状态下的资料,无疑是一种“碎片集”。正因为有这样的碎片似的记录文本,一旦有能够超越民间视域的人们介入,将各个局部区域的关于本民族的记录连接起来,整个苗族就会在很短的时间内,了解本民族的状况,并将整个状况纳入其传统的记录方式之中,融入文化传承机制之中,刷新传统的苗族观。

2.苗族研究的民间组织推动苗族的自我认知,促进三大方言区苗族的深度认同。因为这些组织具有超越民间视域的能力,能够将各个方言区或各个局域的苗族记录文本连接起来,使“碎片集”状态的记录文本得到系统化、典籍化,回过来为民间服务,丰富苗族传统文化运作机制的上载内容。所以,中国实行改革开放政策后,苗族研究的重大成果,大量被苗族民间所接受,形成自我认识的重要依据。

(二)科学研究帮助各个局部区域和方言区苗族的认同

1.国家组织的调查研究

对包括苗族在内的西南少数民族进行调查研究,清朝和民国政府都比较重视。所以,清朝时期由官方支持编辑出版的调查研究苗族的著作很多。其中《百苗图》《峒溪纤志》《平苗纪略》《苗防备览》《苗疆闻见录》等影响较大。这些调查研究成果,虽然是为了给清朝政府治理苗族地区提供依据,它记录了当时的历史情况,承载着丰富的信息,为后来有机会从研究角度利用这些资料的学者,特别是苗族学者,提供了不可多得的资料,弥补了苗族关于历史记忆的诸多细节和空白。

民国,特别是抗日战争时期,大量流亡学者进入湘西、贵州、云南,对苗族进行调查研究,形成了很多著述。这些著述对于校正民国政府的对苗政策,提升苗族自我认知的能力,拓宽内部认同的视野,起到了积极的作用。例如,凌纯声、芮逸夫著的《湘西苗族调查报告》和石启贵著的《湘西苗族实地调查报告》,至今仍然是研究这一带苗族的重要基础文献。

中华人民共和国成立后,国家和地方科研机构在政府强有力支持下推动的对苗族的调查研究活动,更加深入。这些调查研究活动,记录了丰富的资料,形成了一批批重要的成果,还培养了一批包括苗族在内的少数民族专家学者,为全面了解包括苗族在内的各少数民族的历史与文化、开展民族识别工作、创制和发展文字,推动民族区域自治、实现各民族平等,奠定了坚实的调查研究基础。鉴于成果太多,在此不作枚举。

2.境外学者开展的调查研究

从清朝到民国到中华人民共和国,一直有境外学者关注苗族,并开展相应的调查研究。如,英国的瑟缪尔·柏格里和威廉·哈兹佩斯,日本的鸟居龙藏,美国的路易莎、杨寇等,他们的调查研究及其成果,对于推动苗族自我认知也有一定作用。

3.苗族自主进行的调查研究

(1)参与国家科研机构组织的苗族历史与文化调查研究的苗族学者,以本专业为突破口,坚持进行苗族历史与文化研究。例如,苗族知名学者石启贵、梁聚五、今旦、王维宁、唐春芳、许仕仁、龙正学、张斐然、龙伯亚、田玉隆、石怀信、麻树兰等,他们都有大量影响深远的著述。

(2)从事苗族历史与文化调查研究的科研机构、文化单位的研究人员和大学教授。这是人数极多的一个群体,是苗族历史与文化研究最具攻坚实力的力量。其中,中国有影响的专家学者主要有伍新福、石朝江、龙海清、龙文玉、吴荣臻、杨庭硕、杨培德、徐新建、石宗仁、过竹、杨昌国、石茂明等,美国有影响的学者有杨寇、杨道、熊玉平等。

(3)以苗学会为组织平台进行的调查研究。这是以苗族为研究对象的社团。参与人员主要是热爱苗族研究、关心苗族发展的苗族人,包括曾在政府任职的苗族领导、退休的国家公务人员,社会科学研究机构的专家学者,大学教授,中小学的教师,企业家、艺术家和苗族民间文化传承人,以及自由职业者等等。仅贵州省苗学会及其会员单位的会员人数就有4,000多人。

(4)社会人士基于各自的专业兴趣,创办的研究苗族的机构,传习与发展苗族文化。例如,湖南省花垣县苗族学者龙炳文(已故)在他家创办了一个苗族研究所,湖南省湘西州原副州长龙文玉先生在家乡创办了一个苗族历史文化博物馆,贵州省的汉族学者曾宪阳在贵阳创办了一个苗族服饰博物馆,还有,一些知名苗医在当地创办苗医院,在开展治病救人的同时对苗族医药进行调查研究。

以上这些调查研究力量,可以说是苗族推动自我认知和促进内部认同的主要力量。他们的工作成果,对于巩固苗族认同的感情基础,促进各个方言区苗族之间的团结友爱,产生了不可替代的积极作用。

(三)中华人民共和国所进行的有关苗族的“民族识别工作”

西方学者之所以认为“苗族”是中国政府强加给“hmong”的一个他称,主要是对中华人民共和国所进行的有关苗族的“民族识别工作”不了解,因此,必须披露这项工作的一些重要细节,以说明问题,同时,让不知情的学者了解,以免凭借想象立论,支持或附和西方学者的错误观点。

中华人民共和国所进行的民族识别工作,不是只针对苗族的工作,而且这项工作不是一次性结束。由于贵州省的苗族三大方言区都有,特以之为例说明。

“1950年8月14日,中央民族访问团第三分团在团长费孝通、副团长杨辛的率领下到贵阳。全体团员深入黔东南、黔南、黔西北农村……并对贵州各民族的历史、社会、语言、文化、习俗等作了深入全面的调查,历时6个月,写出了多项报告。……从1953年起,国家将民族识别工作提到议事日程上,由中央和地方的民族事务机关组织科研队伍,对新提出名称的人们共同体,通过研究,进行识别。在全国早已确认的11个少数民族中,贵州省有苗族、彝族、瑶族、满族不须进行识别外,在1953年经过识别确认的少数民族,贵州省有壮族、布依族、侗族、水族等少数民族。”①贵州省民族事务委员会编:《贵州民族工作五十年》,贵阳:贵州民族出版社,1999年,第222-223页。在调查过程中,“中央访问团团长费孝通就亲临黄平、炉山(现凯里市)深入革家所住的一些村寨进行实地调查。返京后向中央写出的调查报告中,把革家、东家等未定民族写入调查报告的附件。”②贵州省民族事务委员会编:《贵州民族工作五十年》,贵阳:贵州民族出版社,1999年,第226页。“在中央访问团1950年、1951年调查的基础上,1954年又由全国人大常委会派出识别调查组到贵州,省、地、县派人参加,共组成50余人的调查组,调查安顺、毕节地区的有关县市”③贵州省民族事务委员会编:《贵州民族工作五十年》,贵阳:贵州民族出版社,1999年,第223页。。由于“到1956年黔东南苗族侗族自治州建州时,革家的民族成分未能得到确认……1965年2月,贵州省民族事务委员会抽调龙明耀、张正东等9人,组成民族识别工作调查组,再次到黔东南苗族侗族自治州的黄平、凯里(现改为市),以黄平县革家聚居的重安区枫塘公社为重点……深入调查。”④贵州省民族事务委员会编:《贵州民族工作五十年》,贵阳:贵州民族出版社,1999年,第226页。“到1985年底,根据族源、语言、文化特征、经济生活和地域等方面综合资料为依据,经过专家学者多次进行学术讨论审核,结合各个民族的意愿,先后确定了15种未定族称的人们共同体的民族成分。”其中,“喇叭和西家认定为苗族,喇叭主要分布在晴隆、普安、六枝、水城、盘县、龙里等共有6万余人。”⑤贵州省民族事务委员会编:《贵州民族工作五十年》,贵阳:贵州民族出版社,1999年,第230页。

此外,根据群众的要求,贵州省还开展了“恢复民族成分工作”。贵州省在1982年至1987年间批准恢复了252,311人的苗族身份。见下表⑥此表根据《贵州民族工作五十年》公布的数据制作。:

表1 贵州省1982-1987年恢复苗族身份情况表

在整个民族识别过程中,都有苗族和其他民族的领导、专家学者参与,特别是在将未定民族成分的人们共同体识别为苗族时,苗族专家学者的调查研究和所提出的相应意见,起到重要作用。例如,欧百川、杨汉先、翁家烈、龙佰亚,以及贵州省社会科学院、贵州民族学院等机构的部分苗族学者,都相继参与了这项工作,并起到了极其重要的作用。

四、我国对苗族跨国认同研究的必要作为

西方学者在近年针对苗族认同问题,相互呼应地抛出“hmong”不属于“苗族”的观点,潜在危害不容低估,应当引起重视。

笔者根据自己在美国苗族社区访问耳闻目睹的情况认为,美国、法国、澳大利亚、加拿大等国家的苗族人(hmong),对于中国苗族的认同,民间基础是原生的、牢固的。他们愿意表述成“hmong”,而不愿意表述成“苗”,有两个方面的原因:一是他们在老挝及其之前,苗族一直被统治者打击、迫害和歧视,使得“苗”等于一种贬义的称呼,在他们的心中形成了某种锁定状态,而他们在国外又没有经历过“苗”字“去贬义化”的过程;二是在老挝的时候,“苗”被“佬人”拟音为猫的叫声,以对苗族加以歧视,这进一步加重了后来移居西方的苗族对于“苗”这个词的误解或憎恨。但是,他们并不因此而否定自己是从中国出去的,也不认为他们与中国苗族毫无关系,相反,他们认为真正的故乡是中国,他们对于中国苗族今天仍然保持的灿烂文化而感到自豪。笔者相信,只要他们深入了解苗族之“苗”是基于古老自称的一个他称,是共识面接近千万人口的称谓,他们就会逐步理解和接受。

西方学者仅仅了解到居住在国外的自称“hmong”部分苗族对于“苗”的语义的误解,在没有历史学、语言学、音韵学依据支持的情况下,就急迫地掀起波澜,这很不符合学术风尚,可能具有某种非学术的意图。可能也正因为如此,越南、老挝、泰国、日本、韩国等国家和地区的学者,对苗族跨国认同研究,也在采用与其国家利益相符的态度和方法积极参与,谋求对某种趋势的预见和掌握。

苗族的“国际性”,注定了苗族研究的国际化,也注定了苗族研究的学术成果必然受到政治影响和国家利益影响。中国应当采取积极的措施和方式,防止和化解西方学者借苗族跨国认同研究,对中国民族国家理论体系基础架构进行攻击。

勿庸置疑,苗族跨国认同研究涉及全世界苗族继续保持历史与文化的整体性。这是苗族在跨国居住条件下可以表述的根本利益,苗族人必须慎重对待各种有可能瓦解苗族的这一由历史构造的整体性。无论何时何地,苗族人作为此事的关键主体,都应当有自己的主张。苗族要经得住任何复杂的考验,包括理论误导的考验。