中国对日劳务输出的影响因素分析

2018-06-04李卓蔚

◇李卓蔚 张 颖

一、引言

在经济全球化的推动下,各国之间的经济联系不断加强。特别是在国家间经济发展不平衡、生产要素禀赋存在差异的情况下,资本、技术乃至劳动力等要素,在国际市场的广泛流动成为必然。在这一背景下,劳动力要素流通变得更加顺畅,对外劳务输出事业开始呈现出强大的发展活力。

中国是个劳动力相对充裕的国家,部分地区劳动力供大于求。面对严峻的就业形势,许多专家学者建议,缓解人口压力不能完全只依赖于国内或区域内经济增长、行业扩张来吸纳劳动力,还必须从国际经济贸易合作中寻找出路。改革开放以来,我国对外劳务输出事业不断发展,逐步成为解决农村剩余劳动力的重要途径,且已成为我国对外经济合作的重要组成部分和实施“走出去”战略的重要内容。日本是我国重要的海外劳务市场,中日两国间具有互补性,因此,梳理我国对日劳务输出的影响因素,把握对日劳务输出的机遇和挑战,对我国国际劳务合作的发展具有重要的指导意义。

二、研究现状评述

国内对于对外劳务输出的研究主要集中在三个方面:一是我国对外劳务输出整体现状的研究,宏观地分析对外劳务输出的作用(杨云母,2006;于全辉,2007;尹豪,2009;黄庐进等,2016);二是以省市为研究对象展开研究,探究特定省市或某几个省市的劳务输出路径(陈诗达,2004;郝冰,2006;余文文等,2009;柴钰翔等,2010;张美华等,2012;郭子川,2015);三是我国对外劳务输出与进出口贸易和对外直接投资间相关性的研究(李礼,2004;胡昭玲等,2008;余官胜等,2012;杨文,2014)。对于中国对日劳务输出的研究较少,主要集中在对发展中日劳务合作的意义和研修生制度的探讨上(杨云母,2006;李姗,2007;吴耿波,2009;廖小健;2009)。

针对中日间劳务合作的研究,主要集中在日本学术界。日本自20世纪50年代以来,就面临着劳动力不足的问题,因此日本学术界关于劳务输出的研究集中在是否要引入外国劳动力,特别是低端劳务的引进这一议题上(吉田良生,2006;三桥贵明,2014;斋藤润,2013;坂幸夫,2016)。

在劳务输出的基础上,中日两国学者也展开了中日劳务合作的研究。日本学术界就此问题,一般将政策评价的重心放在对日本单方面的影响上,视野局限性较大。而国内对于中日劳务输出的研究相对较少。在已有中日劳务合作相关的研究文章中,研究内容较为狭窄,一般只涉及政策或经济等某一方面的解读,不够全面;在研究方法上,多做简单的描述统计,运用计量方法较少,不够深入。并且近两年来,随着日本对外国人劳动力政策的逐渐放开,中国对日本的劳务输出面临新的机遇和挑战,在之前的文献中,尚未有文章对此作出系统、详尽的分析和研究。中国对日劳务输出既有国际劳务输出的共性,但又具有需要具体问题具体分析的特殊性,需要我们更深入更全面地探讨。

三、中国对日劳务输出现状分析

在对日劳务输出规模上,呈现出持续快速发展的态势。1992年到2007年间中国对日劳务输出整体呈上升态势,经历了从无到有、快速发展阶段,2011年达到顶峰。近年来劳务输出人数有所下降,但仍稳定在每年15万左右的劳务输出水平,中国已成为日本外籍劳动力市场上外国人劳动力的主要来源国。

在对日劳务输出的人口结构上,根据国势调查数据,在日本所从事工作为主业的中国就业者有187521人,男性就业者90162人,女性就业者97359人,男女比例总体较为均衡。在日中国就业者的年龄分布上,20岁~39岁就业者占总就业者人数的68.44%,可见赴日从事劳务工作的人群主要为青壮年劳动群体。

对日劳务输出的产业分布上,存在着发展不均衡的特征。我国对日劳务输出集中于以制造业、批发零售业、餐饮酒店业、农牧渔业为主的传统行业,所占比例为68.82%,接近七成。与传统行业相反,信息通讯业、金融保险业、房地产租赁业、专业技术服务业、娱乐业等高级劳务所占比重不足12%。

对日劳务输出的职业分布上,中国对日劳务输出仍以体力劳动为主,智力型和技术型的职业分布比例有待提高。

四、中国对日劳务输出的影响因素分析

(一)理论假设和基础模型

发展经济学家阿瑟·刘易斯于1954年提出著名的“二元经济理论”,最早揭示了发展中国家并存着以传统生产方式为主的农业部门和以制造业为主的现代工业部门,城市工业部门的高工资吸引农业部门的剩余劳动力向其转移。本文将以此为理论基础,从供给角度尝试探析中国对日劳务输出的影响因素。

首先,假设我国劳动力可以按工作去向划分为三类:一是在农村或邻近农村的小乡镇从事农业或半务农半务工的劳动力;二是选择在城市务工的劳务人员;三是选择外出务工的对外劳务输出人员。

其次,假设城市劳动力市场也分两个层次:正规部门和非正规部门。正规部门就业稳定,人员流动性弱,社会福利好;而非正规部门,人员流动性强,福利待遇较差。

再次,假设在劳务输入国,对于劳务输出者来说没有分层次的劳动力市场。目前我国劳务人员在外出务工前,一般已经和劳务外派企业签订好了劳务合同,约定好了工作内容、福利待遇、工作期限等。

最后,假设无论是国内的城乡转移,还是跨国劳务输出都有迁移成本,既包括可以用金钱衡量的物质成本,如中介费、交通差旅费等,也包括无法用金钱衡量的非物质成本,比如文化差异带来的不适感和背井离乡的孤独感等。

基于以上假设,我们对农村劳动力的外出务工决策建立对数线性模型,分析中国对日劳务输出的影响因素。

(二)样本选择与数据来源

鉴于实证分析的可操作性,本文选取各省人均耕地面积、城乡收入差距、城镇登记失业率、人均受教育年限、劳务中介公司数量这几个变量,再加上表示东西部地理差异的模拟变量。以上六个变量可以简单分为三类:

第一类代表农村就业途径对跨国劳务输出的替代。比如人均耕地面积,假设人均耕地面积越多的省份,其辖区内农业对农民的黏性越强,农民更愿意在家务农而不是外出务工。

第二类表示城市就业机会对对外劳务输出的挤占。比如城乡收入差距和海外务工为负相关。城乡收入差距越大,农民选择城市务工的意愿就越强烈,从而对潜在跨国劳务输出有较强的替代效应;城市失业率和海外就业为正相关,城镇登记失业率高,表明农村剩余劳动力在城市获得就业机会的概率低,这时他们就会考虑能够保障就业的跨国劳务输出。关于人均受教育年限,各省的人均受教育年限可以衡量各地的人力资本水平,人均受教育年限越高,劳动市场对劳务人员的学历要求也随之水涨船高。农民工普遍学历不高,他们想要在本地找到工作的概率下降,反而使出国从事简单劳务工作的可能性提高。

第三类显示对外劳务输出成本的差异。劳务中介机构的分布数量在一定程度上决定了一地对外劳务输出的方便程度,可以选择本省的劳务输出机构就可以省下去外省培训、面试等环节的差旅费、住宿费等,成本减小。而各省份的东西部地理差异,从交通条件、历史渊源、社会网络等方面在一定程度上影响着对外劳务输出的数量,一般来说,东部沿海省份对外开放程度较高,选择外出劳务的人也较多。

基于以上考虑,把对日劳务输出人数作为因变量,把人均耕地面积、城乡收入差距、城镇登记失业率、人均受教育年限、劳务中介公司数量、东西部差异作为自变量,建立指数方程:

所有变量选取的都是2016年数据,其中Y表示各省份对日劳务输出的人数,X1表示人均耕地面积,X2表示城乡收入差距,X3是城镇登记失业率,X4是人均受教育年限,X5为劳务中介数量,X6是东西部差异变量;a1~a6为以上各自变量对因变量的弹性系数,C是常数项,U是模型误差项。

对(1)式取对数,得到对数线性模型如下:

本文基于上述模型(2),结合有关统计数据,进行实证分析,来验证上面提出的系列假设。由于各省对日劳务输出人数不可获得,因此根据《中国贸易外经统计年鉴》上登记的2016年度全国对日劳务输出人数和各省份对外劳务合作人数,大致推算各省对日劳务输出人数。X1~X4的2016年度数据均从《中国统计年鉴》上得到,其中,X2城乡收入差距是城镇居民可支配收入与农村居民纯收入的差额;X4人均受教育年限是根据现行学制计算得出,大专以上文化程度按16年计算,高中文化程度12年,初中文化程度9年,小学文化程度6年,文盲为0年。X5各省的劳务中介数量来源于JITCO官网数据。X6东西部地区差异,东部省份赋值为“1”,其他省份赋值为“0”。

模型共含有6个变量,在不含港澳台地区的31个省、自治区、直辖市中,由于西藏自治区从事境外劳务合作人数数据的缺失,所以最终样本量为30。在此基础上,将这30个省市区包括劳务输出的7个变量确定为计量统计的基础数据。

(三)实证结果分析

因变量和自变量的描述性统计分析结果,以及自变量对因变量的预期影响方向如表1所示。

表1 变量描述性统计分析

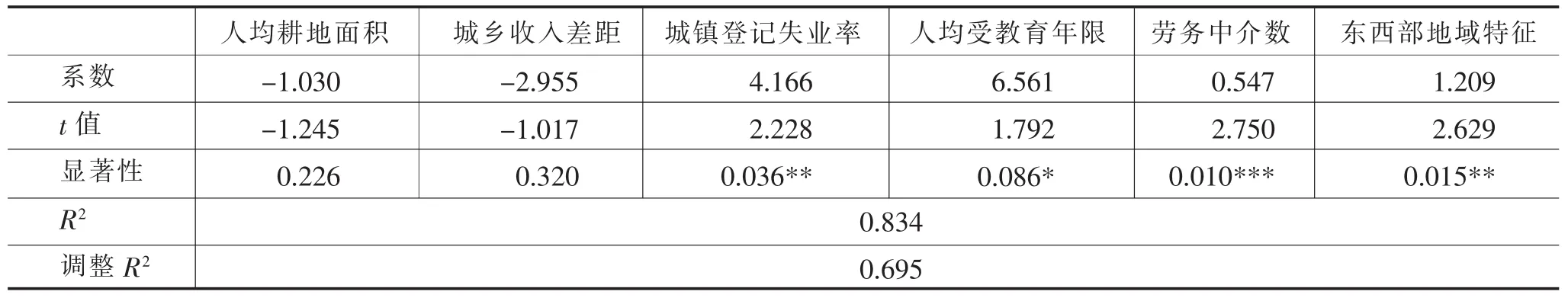

利用30个省市区的样本数据对模型进行回归分析,得到的结果如表2所示。

表2 对日劳务输出影响因素

1.模型的解释能力,拟合优度为0.834,模型调整后拟合优度为0.695,说明该模型所涉及的社会经济变量对对日劳务输出现象有接近七成的解释能力。变量估计系数都与预期相符合:人均耕地面积越小,城乡收入差距越小,城镇登记失业率越高,人均受教育年限越高,劳务中介数越多,位于东部地区,更倾向于对日劳务输出。

模型6个自变量中有2个无法通过显著性检验,说明对外劳务输出是极其复杂的经济社会现象,只用以上7个变量和30组样本数据并不能完全模拟农村剩余劳动力劳务输出的决策过程,历史、政治、文化等影响劳务人员输出决策的非经济因素在本文的回归模型中无法量化,可能给我们的模型回归带来误差。

但是,通过这一模型可以揭示出劳动力供给方面部分影响因素对中国对日劳务输出的影响强度和影响方向。

如表2所示,在所有的自变量中,人均受教育年限对我国对日劳务输出的影响最大,人均受教育年限每增长1个百分点,劳务输出人数随之增长约6.56个百分点,说明劳务市场的劳动力素质越高,对普通劳务的挤出效应就越明显,普通劳务无法在当地与高素质、高学历人才相竞争,反而流入急需普通劳务的日本劳务市场。

2.城镇登记失业率,城镇登记失业率每增加1个百分点,选择赴日劳务的人数就增加约4.17个百分点,说明国内城市劳务市场不景气对潜在劳务输出人员有较大的推动作用。

东西部地域特征对我国对日劳务输出的影响也较大,东部省份开放较早,交通便利,社会网络发达,如广东、福建有许多著名的侨乡,历来出国务工的人数相对较多,“亲帮亲”的社会网络,使出国劳务信息变得更加畅通,丰富的海外人力资源影响其对外劳务输出的意愿。

劳务中介数的影响较小,说明劳务中介数量已不再成为左右人们外出务工的主要因素,随着网络的联通和科技的发展,距离的远近被缩短,有外出务工意愿的劳务人员可以通过电话、网络等方式和劳务中介取得联系。

人均耕地面积未通过显著性检验。这说明农村及农业对劳动力的吸引力比较低,即使具备充足的农业生产资料,如耕地,但是劳动力普遍对农业的收益率持悲观态度,导致务农积极性不高。

城乡收入差距也未通过显著性检验。这是因为相比国内城乡收入差异,赴日劳务所能获得的报酬更高,城乡收入差异对劳动力是否选择跨国务工的影响较小。

五、结语

近年来,中国对日劳务输出有进一步扩展的空间和潜力,也面临着不容小觑的威胁和竞争者,逐渐呈现出机遇与挑战并存的局面。

日本政府之前对接纳单纯体力劳务人员持消极态度,这是因为随着外国劳动力的流入,可能导致本国人的失业和工资下降,但随着日本日趋严重的劳动力短缺,护理、家政、农业、建筑等行业将逐渐对外国人放开,零售、旅游观光、住宿和餐饮等服务业似乎也存在接收外国人的余地。日本劳务市场将进一步放开,对外国劳动力限制的减少,使我国进一步获得更多更优质的劳务输出项目,有助于扩大对日劳务输出规模。

目前,我国对日劳务输出面临的最大威胁来自竞争激烈的日本劳务市场上的竞争对手。越来越多的国家通过多种渠道(如EPA项目)进入日本劳务市场。根据厚生劳务省发布的2016年《外国人雇佣状况》,中国劳动力占外国人劳动力总数的31.8%,越南占15.9%,菲律宾为11.8%,巴西为9.8%。虽然中国是日本最大的劳务输入国,但是其他国家紧随其后,均采取各种办法鼓励本国劳务的输出,劳务输出大国之间竞争激烈。并且,中国、东南亚国家、巴西和其他对日劳务输出比重较大的国家间,出现了严重的劳动力同质化现象,高度集中在非技术工人这一层次,进而又加剧了抢夺日本劳务市场份额的竞争。

因此,政府应主动地发挥主导作用,积极推动对日劳务输出的发展,努力完成从人口大国向人力资源强国的转变。积极开拓新兴市场、发展高端劳务外派、打造劳务品牌、避免同质化竞争将成为我国对日劳务输出的新的着力点。

[1]蔡昉,王美艳.刘易斯转折点之后的劳动力转移[N].中国人口报,2014-02-10.

[2]韩民,高书国.跨越门槛:进入人力资源强国行列——2015年人力资源强国竞争力评价报告[J].国家教育行政学院学报,2016(03).

[3]黄庐进,施延红.劳务输出对中国经济的拉动效应与对策探讨[J].对外经贸实务,2016(05).

[4]李礼.我国对外劳务合作与出口贸易关系的研究[D].长沙:湖南大学,2004.

[5]李姗.日本外国劳动力政策的演变与趋势研究[D].长春:吉林大学,2007.

[6]沈甜.在日中国人就业状况与迁移原因及影响分析[D].上海:复旦大学,2008.

[7]田香兰.日本劳动力不足问题及解决对策[J].社会工作(理论),2009(01).

[8]王伟.日本人口结构的变化趋势及其对社会的影响[J].日本学刊,2003(04).

[9]文月.2016年中国对外劳务合作发展述评[J].国际工程与劳务,2017(03).

[10]吴国存.劳务输出理论与实践[M].北京:中国对外经济贸易出版社,1993.

[11]杨惠.中日企业研修合作及其效果分析[D].北京:对外经济贸易大学,2006.

[12]杨文.我国对外直接投资和对外劳务输出相互关系——基于时间序列数据的协整分析[J].时代金融,2014(11).

[13]余文文,尹岚.四川省发展对外劳务输出的现状分析——基于四川与江苏、广东、辽宁的比较研究[J].黑龙江对外经贸,2009(06).

[14]张桂文.从古典二元论到理论综合基础上的转型增长——二元经济理论演进与发展[J].当代经济研究,2011(08).

[15]任保平.论中国的二元经济结构[J].经济与管理研究,2004(05).

[16]于全辉.农村剩余劳动力转移的重要途径——国际劳务输出[J].生态经济,2007(05).

[17]柴钰翔,田敏.新县国际劳务输出的经济效益分析[J].经济师,2010(01).

[18]郭子川.河南省对外劳务输出与出口贸易关系的实证研究——基于2000—2013年的数据[J].当代经济,2015(09).

[19]胡昭玲,曾敏.中国劳务输出对进出口贸易影响的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2008(03).

[20]廖小健.中外劳务合作与海外中国劳工的权益保护——以在日中国研修生为例[J].亚太经济,2009(04).

[21]吴耿波.浅谈提升江西对日劳务输出效益的意义、渠道和措施[J].企业经济,2009(09).

[22]杨云母.中国对外劳务输出分析[J].人口学刊,2006(06).

[23]杨云母.发展中日劳务合作的理论思考[J].国际经济合作,2006(11).

[24]尹豪.改革开放以来我国对外劳务输出发展研究[J].人口学刊,2009(01).

[25]余官胜,林俐.我国海外投资对劳务输出的促进效应——基于跨国面板数据的实证研究[J].财贸经济,2012(11).

[26]张美华,王亚丰.辽宁边境地区发展国际劳务输入的原因与对策探讨[J].对外经贸实务,2012(12).

[27]Federici D,Giannetti M.Temporary Migration and Foreign Direct Investment[J].Open Economies Review,2010(02).

[28]Jennissen R.Causality Chains in the International Migration Systems Approach[J].Population Research and Policy Review,2007(04).