“涪气”中国创造

2018-06-04

○ 文/本刊记者 赵 玥

中国创造,是涪陵页岩气商业化开发成功的关键。

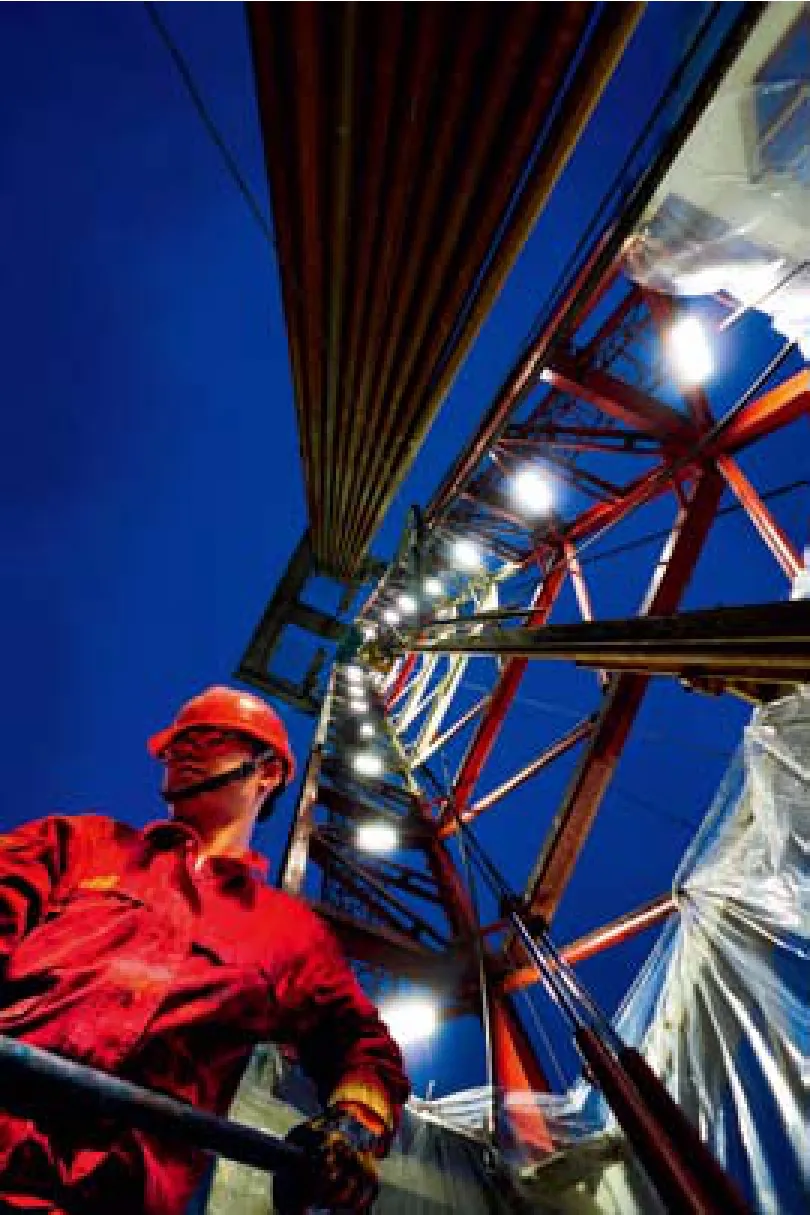

进入新时代,蜀道已不再难通,涪气开发却难于上青天。摄影/胡庆明

想听一个典型的中国故事吗?涪陵页岩气田给你讲一个。

3月26日,中国石化在2017年度业绩发布会上宣布,位于重庆市的涪陵页岩气田如期建成100亿立方米年产能,相当于建成一个千万吨级的大油田。

“这标志着中国页岩气加速迈进大规模商业化发展阶段。”中国石化集团公司总经理戴厚良表示。

重如千钧。

对于刚经历过“气荒”,正在调整能源结构,已将环保明确为未来战略,身处复杂国际形势中的中国,这个消息犹如一句“芝麻开门”,为我们展示了璀璨的未来和无限的可能。

涪陵页岩气田从一期产建到二期产建,从50亿到100亿,故事的主角——中国石化有很多话可说。

在能源千变万化、亟待变革的新时期,他们不忘“爱我中华、振兴石化”“为美好生活加油”的初心使命,摸石过河,滚石上山,将中国制造升级为中国创造,向世界讲述了一个充满自豪的中国故事。

“毛细管”中“采血”

先有鸡,还是先有蛋?这个问题困扰了生物学家数百年。

先有理论,还是先有实践?在涪陵页岩气勘探开发者眼里,这就是“鸡”和“蛋”的关系。

不久前,国土资源部宣布,中国成为继美国、加拿大之后成功实现页岩气商业开发的国家。

然而,在2010年前,这场具有战略意义的重大能源变革还位于“零”的起点。

“涪陵页岩气的开发,是几无先例可循的创新历程。”业内人士感叹道。

美国的页岩气革命给世界能源业带来众多启发,同时也带来巨大的压力。中国可以复制它的经验,轻松地来一场页岩气革命吗?现实不留情地给了否定答案。

“借鉴北美页岩气开发经验和技术谈何容易。”中国石化油田事业部副主任蔡勋育说。

最初,我国尝试通过引进国外大公司、运用北美理论技术,打了一批井,但未获得大型商业发现。“我们逐井分析钻探失利原因,发现北美的理论技术不适应我国复杂的地质条件。”中国石化勘探分公司总经理郭旭升分析道。

面对中国埋藏深度更大、地质结构更复杂、保存条件更差的页岩气藏,一些国际知名油服公司因理论和技术出现严重的“不适应症”,只能望“气”兴叹,折戟退出。

开发页岩气,没有退路。

溶洞、暗河、浅层气、井漏……来自地下的复杂性和难以预见性前所未有。作为我国页岩气大规模商业开发的“始发站”——中国石化涪陵页岩气勘探开发的担子愈发沉重。

一年半的时间,郭旭升带领的页岩气勘探团队足迹遍布四川、重庆、贵州、广西的山山岭岭,获得了20万米的露头剖面资料。他们利用新老资料,开展对比研究,发现深水陆棚相是优质页岩发育的有利相带,是有利勘探领域。

海相页岩气勘探的大方向就此豁然开朗。

而后,团队又觉察到,当时国内论证页岩气井时,忽视了“保存条件”这个关键要素,将保存条件研究列为重点。

每一点成绩的背后,都意味着打破传统,一举突破。

“涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发”项目荣获国家科学技术进步一等奖。

业内把我国常规天然气开采比喻为“静脉采血”,而页岩气开采则是从“毛细血管”中“采血”。没有现成理论经验可循,中国石化便一边干一边总结。

“我们结合实际,大胆探索,潜心研究,强化攻关,为我国页岩气勘探开发、技术装备、标准规范等方面提供了可复制、可推广的经验。”中国石化集团公司副总经理焦方正说。

今年1月8日,在北京举行的国家科学技术奖励大会上,“涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发”项目荣获国家科学技术进步奖一等奖。这一项目由中国石化勘探分公司、江汉油田分公司等19家单位共同完成。

该项目依靠自主创新,建成了我国首个国家级页岩气示范区。中国成为继美国、加拿大之后第3个完全掌握页岩气开发成套技术的国家,打破了国外技术垄断,实现了中国页岩气领域的重大突破,完成了我国页岩气勘探开发从起步到引领的跨越。

先行者往往是孤独的,但也是幸福的。涪陵页岩气为我国页岩气勘探开发提供了可复制、可推广的经验,也许用不了多久就会迎来更多的伙伴。

自主逆袭路

页岩气开发是世界性难题,在已获得成功经验的美国面前,涪陵是个谦逊的“小学生”。

在江汉油田,对于页岩气开发,他们把刚开始起步的自己戏称为“四无”,即无技术、无经验、无装备、无人才。

“碰到难题,我们就虚心当学生,邀请专家讲授国外先进经验。同时,注意在施工实践中不断探索和积累。”江汉油田分公司总经理兼涪陵页岩气公司执行董事孙健说。

然而,市场并不会因为谦虚而给你好脸色,尤其在能源这种关系国家命脉的领域。

在页岩气压裂施工中,需要一个关键工具——桥塞。当时,涪陵页岩气田想用就得从美国进口,每个的购置费用高达20万元。

“中国页岩气开发要想实现商业化,必须取得勘探开采的技术和装备工具的突破”,中国石化股份公司原高级副总裁王志刚表示。

为了摆脱受制于人的境况,经过反复研究、改进、摸索,中国石化“升级版”国产桥塞在涪陵页岩气田被广泛应用。该桥塞各项指标优于进口桥塞。以钻塞时间为例,通常进口桥塞全部钻完平均需要7至10天。国产桥塞全部钻完的平均周期是5至7天,而成本仅为国外的十分之一。

优异的性价比甚至反过来吸引了美国公司。由于中国的桥塞产品价格低、质量过关,现在美国公司反过来找中国购买。据统计,中国石化石油机械公司一年出口到美国的桥塞就多达6000只。

这只是涪陵页岩气开发中国创造的冰山一角。

为实现页岩气高质高效开发,中国石化曾先后引入海德瑞、贝克休斯、斯伦贝谢、威德福等国际知名企业参与开发。

打开大门是为了学习,直至反超。

最终,石化机械公司四机厂研制出完全自主知识产权的3000型压裂车,整体技术达到世界领先水平,比其他压裂车工作效率高出20%以上,易损件寿命提高20%以上。

这个数据,意味着我国页岩气开发将获得更多主动权,更大的经济效益。降低费用,极大地降低了页岩气开发成本。

自主研发,令劣势变为优势、被动转为主动。

“目前我们已经实现3500米以浅页岩气绿色、高效开发,形成了一整套适合我国地质条件的页岩气勘探开发技术和标准体系,还在3500米以深的区域实现了突破,单井开发成本与最初相比已显著下降。”江汉油田分公司副总经理、涪陵页岩气公司总经理胡德高说。

涪陵页岩气田100亿立方米产能如期建成,对于缓解气荒、调整能源结构意义重大。摄影/宋国梁

不易复制的经验

挑战没有尽头。

一期产能建成后,涪陵页岩气发现,他们不仅不能照搬美国经验,连自己的成功经验都无法照搬复制。

“要保持清醒头脑。”孙健这样告诫大家,“正确认识当前面临的各种困难,二期产建的难度比一期更大,情况更加复杂,技术不可能照搬,要继续深化探索、试验、研究、攻关。”“更难!”江汉油田的参建人员都用了两个字总结了二期开发的特点。

“与一期产建区比,二期有着构造背景复杂、断裂发育、地层破碎、埋深较大等地质特点,开发技术的优化调整更加困难。”江汉油田首席地质师张柏桥说。

边实践边探索,涪气人通过创新创出了奇迹。 摄影/刘 勇

2016年初,二期产建正式启动。胡德高回忆说:“二期产建启动初期,感觉就像开发初期,许多工作是边实践边摸索,开始都是小心翼翼,并不顺利。”

经过会战洗礼的员工并不畏惧,豪气冲天,“困难面前有我们,我们面前无困难” 。

长水平段压裂技术是页岩气开发的关键技术之一。他们组织相关单位,经过长期摸索总结,形成走在世界前列的长水平段精细分段技术、差异化压裂技术、连续油管钻塞等新技术,扎实开展裂缝布缝优化,使“羊肠小道”与“高速公路”合理分布在井眼四周,打通了页岩气“地下通道”,助推页岩气的高效开发。

二期产建的过程,犹如“骨头越啃越硬”。他们又加大对3500米以深页岩气钻井、压裂试气配套技术的攻关,努力为3500米以深页岩气开发积累经验。焦页184-2HF井、焦页69-1HF井、焦页81-5HF井等多口井试气获得高产,气田二期产建区平桥、江东区块新井产能均高于方案值。

针对涪陵地区钻井面临复杂情况多、周期长、成本高等难题,他们组织科研团队,全力攻关,经过不懈努力,创新形成“串糖葫芦式”和“贪吃蛇”式的长水平段设计技术、优快钻井技术、长水平固井等5大钻井关键技术,形成钻井提速集成技术系列,确保钻井“横竖都精彩”,机械钻速较开发初期提高2-3倍。

气田开发的几年中,一大批创新成果脱颖而出,2项成果分别荣获中国石化、重庆市科技进步一等奖,获批或申报国家专利100多项,制定技术标准和规范116项,创造了100多项施工纪录。

创新总会创造出奇迹。

曾经还在门外摸索页岩气开发大门的中国,最终得到业内的认可。有国外页岩气勘探评价专家毫不吝啬地称赞:“涪陵页岩气勘探开发技术是一流的,无论是页岩气综合评价技术,还是水平井钻井技术,以及分段压裂试气工艺技术,都已经走在了世界前列。”

和时间赛跑

从零起步,自力更生,涪陵页岩气用5年时间,走过了美国30多年的技术攻关之路。

商业开发,讲求效益,必须好也必须快,更何况页岩气开发对于我国具有重大战略意义。

2012年11月,焦页1HF井取得重大发现后,进入试验评价阶段,江汉油田分公司承担重任。无穷的宝藏就在面前,但他们不敢盲目乐观:非常规资源勘探开发施工周期长、工程成本高,如何实现气田经济有效开发?

“井工厂”,这一源于北美的高效开发模式跃入中国开发者的视线。

2013年初,中国石化派出专家组历时33天,对加拿大Daylight公司非常规开发相关工程技术进行了现场调研和技术交流,最终集结成一本《加拿大Daylight能源公司(SDEL) 非常规油气工程技术调研汇报》。

这是一个全新的模式。当时,国内许多参与气田建设的人们对“井工厂”的认识,还停留在“听说”的阶段。

在全面对比涪陵与国外地上地下情况后,有关专家得出结论:与北美相比,涪陵页岩气地表特征、储层埋深和储层复杂程度有很大的区别,勘探开发难度更大,北美页岩气工程技术不能复制,急需形成适合我国页岩气特点的“井工厂”技术体系。

从规划“蓝图”入手,涪陵页岩气公司与相关单位一道,对气田地质、工程实行一体化设计。他们基于最大程度动用页岩气储量资源的原则,根据目前水平井钻井能力,提出全覆盖交叉式布井方案,制定形成反向对称式井眼轨道设计方法。工程设计按照“流水线作业,实现无缝衔接”的思路,对钻机运移方式、作业流程、钻井液的重复利用等进行研究。

“当时我们预测‘井工厂’钻井平均单井周期81天,许多人都觉得这是不可能的任务。”涪陵页岩气公司钻井工程项目部主任艾军回忆说。

2014年3月,由涪陵页岩气公司组织,在涪陵国家级页岩气示范区首次试验“井工厂”模式的焦页30号平台,成功完成了导轨式钻机的第一次整体平移。

这次备受注目的平移仅用57分钟,比常规搬安方式节省了约6天时间,并在当天新井完成了开钻,创造了涪陵页岩气工区当天搬迁、当天整改、当天开钻的“三个当天”纪录,展示了“井工厂”开发模式的搬安优势。

最终,焦页30号平台平均单井完井周期51天,比同期平均完井周期缩短22天,油基钻井液使用量同比减少41.46%。此外,在焦页9号平台开展的首次“井工厂”交叉压裂试验,又提高施工效率40%以上,比以往少动用35%的压裂车辆。

从逐口井作业模式,转为平台批量化流水线模块作业模式,还带来流程再造的挑战。

在规范化施工的保证下,涪陵“井工厂”模式创造了令人惊叹的“涪陵速度”。施工纪录不断被改写,“井工厂”模式日趋走向成熟。

“国内最高水平!形式上可与北美相媲美。”中国石化工程技术研究院的专家张金成从水平段方位、水平段长、移动方式等6个方面,全面对比了国内外“井工厂”模式,做出这一结论。

一个“井工厂”,折射出涪陵页岩气高效开发的产业化模式。它的推行,不仅辐射到技术突破,而且涵盖了具有先进管理经验的生产方式。

涪陵页岩气公司建立以“市场化运作、项目化管理”为核心的油公司模式,实现了在全球范围内的资源优化配置,开发成本不断下降,钻井、压裂施工周期较初期减少40%左右。

另外,该公司还创立了“标准化设计、标准化采购、模块化建设、信息化提升”的地面建设模式,实现了页岩气地面集输系统的工厂化预制、模块化成橇、橇装化安装、数字化管理,树立了页岩气田高效开发建设的典范。

涪陵“井工厂”模式创造了令人惊叹的“涪陵速度”。施工纪录不断被改写,“井工厂”模式日趋走向成熟。

如今,涪陵已建成北美之外最大页岩气田,日产量稳定在1600万立方米以上,相当于3200多万家庭的日常生活用气量。

呈现出从快速增长转为提高发展质量的阶段性特征,进入了速度变档期、质量转型期、动力变换期,这是孙健总结的涪陵页岩气田开发建设中必须做到“三个转变”。

可以预见,在涪陵,还有多少令人心潮澎湃的故事可讲。