中国瓢蜡蝉科(半翅目:蜡蝉总科)昆虫的地理分布格局

2018-06-01张争光张梦博徐镇超邓德美尤云菲

张争光 ,张梦博,徐镇超,邓德美,尤云菲

(1. 井冈山大学生命科学学院,江西,吉安 343009;2. 江西省生物多样性与生态工程重点实验室,江西,吉安 343009)

瓢蜡蝉隶属于半翅目 Hemiptera,蜡蝉总科Fulgoromorpha,瓢蜡蝉科Issidae,是一类中小型昆虫,有些种类外形酷似瓢虫,世界性分布。瓢蜡蝉擅跳跃,飞行能力差,迁移能力较弱,是生物地理学研究的良好材料。根据FLOW网站对广义的瓢蜡蝉种类的统计(截至 2016年),全球共包括 1191个分类单元[1]。由于瓢蜡蝉科分类体系目前尚存在争议,系统发育研究的结果不支持瓢蜡蝉科的单系性[2-3]。例如:多数学者建议把短翅瓢蜡蝉提升为科级阶元[4],一些族、属的归属亦存在变动[5],一些新属、种仍不断被发现报道。因此,今后一定的时间内瓢蜡蝉科物种数量还将处于变动之中。Fennah(1956)系统研究了我国南部的蜡蝉总科区系,随后周尧(1985)、詹美玲(1994)、王应伦(2002;2009; 2011)、梁爱萍(2005; 2006)、陈祥盛(2008;2009; 2010; 2014)、车艳丽(2003a; 2003b; 2005;2006a; 2006b; 2009; 2012)等相继开展了中国瓢蜡蝉的研究工作[6-24],当前研究主要集中在瓢蜡蝉区系分类方面,包括新分类单元的发现和厘定,部分属种的分子系统学研究也有开展[25]。相对而言,有关我国瓢蜡蝉生物地理学方面的研究报道较少。

根据Gnezdilov(2014)的分类体系[26],我们系统整理了有关我国瓢蜡蝉研究的国内外文献资料以及我们多年来的野外标本采集记录,统计了我国已知的瓢蜡蝉科3族42属176种的地理分布信息。由于部分标本采集信息仅记录到省(自治区、直辖市)一级,因此我们以省(自治区、直辖市)级行政单位为对象,根据瓢蜡蝉分布信息的有无,进行二态编码,通过系统聚类分析来阐明我国瓢蜡蝉的地理分布格局及其关系,以期为我国动物地理学研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 瓢蜡蝉物种分布信息的采集

主要引自 FLOW 网站和国内外的相关文献记载以及作者多年来的野外采集记录。通过系统整理国内外关于我国瓢蜡蝉研究的图书、文献、网站等信息,结合我们多年来野外调查的采集记录,共整理出我国瓢蜡蝉科3族42属176种的地理分布信息(具体数据正在发表中)。瓢蜡蝉昆虫目前在我国26个地理行政区有分布报道,从北向南依次为:辽宁、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、陕西、陕西、北京、河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、四川、湖南、江西、福建、台湾、云南、贵州、广东、广西、香港、海南。

1.2 二态数据编码与聚类分析

以我国具有瓢蜡蝉分布的 26个行政地理区为对象,在IBM SPSS Statistics 20.0软件中进行系统聚类分析,根据瓢蜡蝉属级阶元在各地理区中分布的有无,进行二态编码,即某属级阶元在某行政区有分布的编码为“1”,无分布的编码为“0”,聚类方法选择组间连接聚类(Between-groups linkage),以二分类Jaccard系数为度量标准进行系统聚类(Hierarchical cluster),统计量选择相似性矩阵构建聚类树。

1.3 地理分布图的绘制

中国瓢蜡蝉地理分布格局图在ArcGis10.1软件中绘制。

2 结果与分析

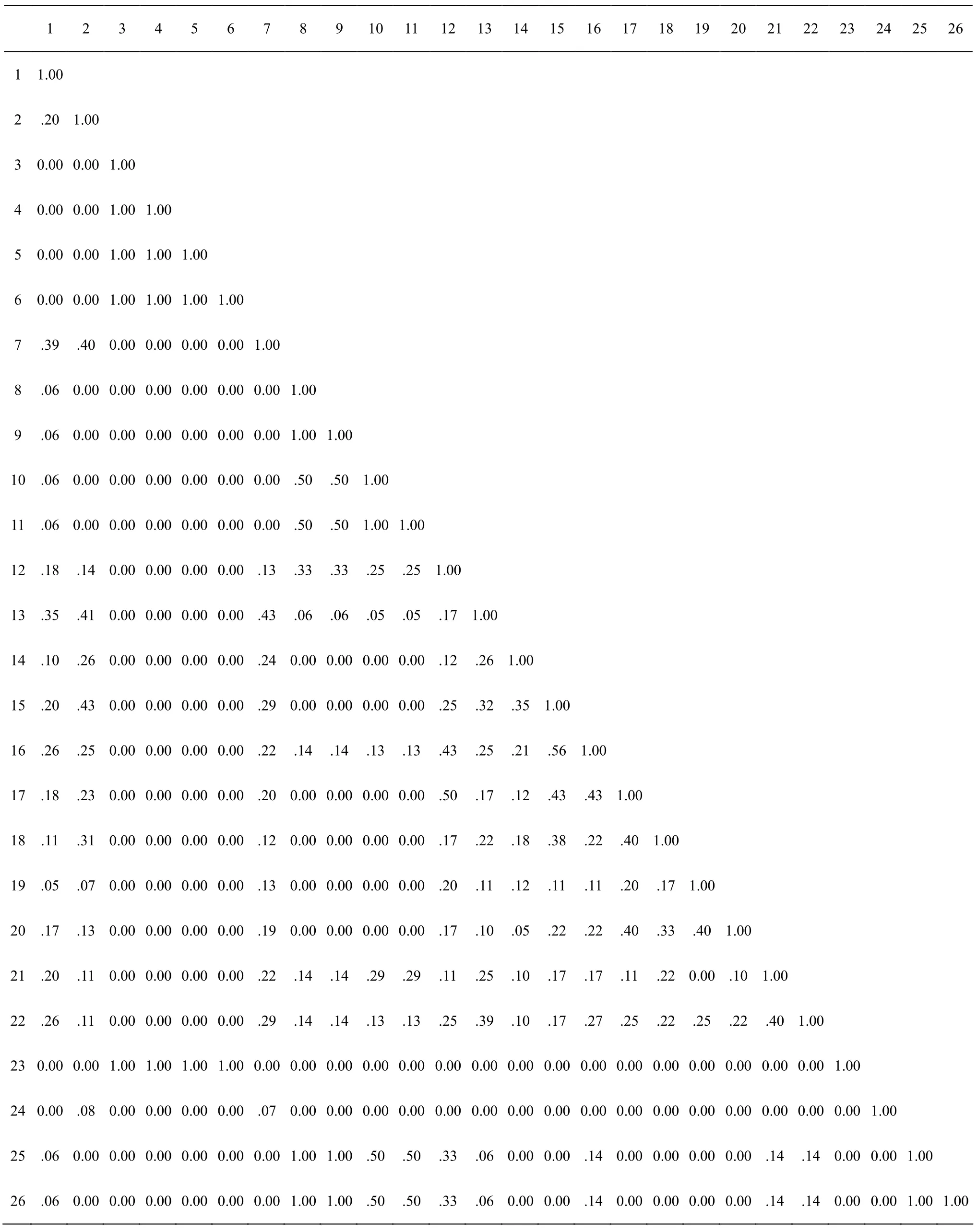

基于瓢蜡蝉科属级阶元在我国行政地理区中分布的二元数据,我们通过Jaccard相似系数(表1和表2),构建了26个行政地理分布区的聚类树(图1)。聚类结果表明:26个瓢蜡蝉地理分布区明显聚为4支,即(江苏+北京+河南+辽宁+山西+山东)聚为一支(为便于陈述,以下简称华北支),(湖北+四川+广西+云南+海南+贵州+湖南+广东+福建+浙江+安徽+江西+香港+台湾)聚为一大支(以下简称南部支),陕西单独一支(陕西支),(青海+内蒙+新疆+甘肃+宁夏)聚为一支(以下简称蒙新支)。其中南部支包含地理分布区最多,自西向东又可分为三个小支系:(湖北+四川+广西+云南+海南+贵州)为一支,(湖南+广东+福建+浙江+安徽+江西+香港)为一支,台湾独立一支。把聚类分支结果以不同颜色标在地图中(图2),可以清晰反映出我国瓢蜡蝉科昆虫的地理分布格局呈现4个分布区系,即蒙新区系、陕西区系、华北区系和南部区系。

图1 中国瓢蜡蝉26地理分布区聚类图Fig. 1 The dendrogram of 26 geographical regions in China based on distribution of 42 genera of Issidae

图2 中国瓢蜡蝉地理分布格局图Fig.2 The map of geographical distribution of Issidae in China

3 讨论

我国地域辽阔,南北横跨两大动物地理区界;整体地形西部高东部低,气候西北寒冷干旱,东南温暖湿润,且受季风影响显著。由此形成了复杂多样的生境,可为各种不同生物提供潜在的适宜栖息环境。以陆栖脊椎动物为准,可以把我国动物地理分布区划分为七个地理分布区,即古北界四个区:东北区、华北区、蒙新区、青藏区;东洋界三个区:西南区、华南区、华中区[27]。我国瓢蜡蝉昆虫地理分布的聚类分析结果基本支持上诉地理分区的划分,即华北区系主要属华北区,蒙新区系主要属蒙新区,这两支加上陕西区系共同属于古北界,南部区系主要属于东洋界,其中广西、云南、海南、台湾基本属于华南区,而湖北、湖南、广东、福建、浙江、安徽、江西基本属于华中区范围。在南部区系中台湾较为特别,其主要原因可能是由于台湾岛与大陆长期的地理隔离造成的,另一个原因可能是大陆与我国台湾地区瓢蜡蝉区系研究的不平衡造成的。

从聚类图上也可以看出华北支与南部支首先聚在一起,然后再与陕西支和蒙新支聚在一起。这表明华北支与南部支在瓢蜡蝉属级阶元组成上相似性更高,也说明两者在历史上可能存在物种交流。这可能是由于我国古北界和东洋界在东部的分界线并不存在明显的天然屏障,加之地质历史时期曾是动物分布变迁中的避难所,故而形成东洋、古北界两大区系的过渡,两界物种在此处时有交流。另外,聚类分析结果显示陕西区系的瓢蜡蝉组成较为特别,这可能与陕西地区特有的地理环境有关,尤其是秦岭地区一直被认为是我国古北界与东洋界的分界线,该区域的昆虫分布较为特别,是两大地理分界种类进行交汇之处。

我国瓢蜡蝉当前地理分布格局现状的形成可能是受地理环境和气候的影响。蒙新区系气候寒冷干燥为典型的古北界物种,由于秦岭等山脉的阻隔与东洋界区系存在明显差异。华北区系气候温暖湿润,地形地貌以平原为主。而我国长江以南区系气候温暖潮湿,是我国瓢蜡蝉主要的分布区。该区地形地貌较为复杂,自西向东海拔、地貌变化明显,西部除四川盆地外其余海拔较高,以高原山地为主,而东部地区以低海拔丘陵地形为主,而台湾为岛屿。这种地貌差异和地理阻隔可能是南部区系又分化为3个亚区比较重要的原因。

由于我国瓢蜡蝉区系研究起步较晚,仍有不少地区缺乏系统的调查和采集而缺少数据(图2中白色区域),并且不同地区研究也很不平衡。目前,除了台湾地区研究较为充分外,大多数地区仍缺乏系统研究。因此,本研究发现仅是基于对当前有限数据的初步分析,还有赖于未来进一步的数据积累。

表1 中国瓢蜡蝉属级阶元地理分布的二元数据表Table 1 The data table of two-state character of distribution of Issidae in China

表2 基于中国瓢蜡蝉42属的地理分布区Jaccard矩阵Table 2 The Jaccard matrix of geographical regions in China based on distribution of 42 genera of Issidae

[1]Bourgoin T. FLOW (Fulgoromorpha Lists on The Web): a world knowledge base dedicated to Fulgoromorpha.[EB/OL]. http://flow.snv.jussieu. fr/.,2005-08-01

[2]Emelyanov A F. An attempt to construct a phylogenetic tree for planthoppers (Homoptera, Cicadina)[J]. Entomol.Rev.,1991, 70:24-28.

[3]Yeh W B, Yang C T, Hui, C F. Phylogenetic relationships of the Tropiduchidae-group (Homoptera: Fulgoroidea) of planthoppers inferred through nucleotide sequences[J].Zoological Studies,1998, 37:45-55.

[4]Gnezdilov V M. A new tribe of the family Issidae with comments on the family as a whole (Homoptera:Cicadina)[J]. Zoosyst. Rossica,2003, 11:305-309.

[5]Gnezdilov V M. Revisionary notes on some tropical Issidae and Nogodinidae (Hemiptera: Fulgoroidea)[J].Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae,2009,49:75-92.

[6]Fennah R G. Fulgoroidea from Southern China[J]. Proc.Calif. Acad. Sci.,1956, 28:441-527.

[7]周尧,路进生,黄桔,等. 中国经济昆虫志,第36册,同翅目:蜡蝉总科[M]. 北京:科学出版社,1985: 119-125.

[8]Chan M L, Yang C T. Issidae of Taiwan (Homoptera:Fulgoroidea)[M]. In. Taichung, Taiwan, 1994: 1-188.

[9]王应伦,周尧,袁锋. 中国新记录属——犀瓢蜡蝉属分类研究(同翅目:瓢蜡蝉科)[J].昆虫分类学报,2002, 24(2):93-97.

[10]张磊,王应伦. 中国露额瓢蜡蝉属的分类研究(半翅目:瓢蜡蝉科)[J]. 昆虫分类学报, 2009, 31(3):176-180.

[11]王满强,王应伦. 中国扁足瓢蜡蝉属订正及一新种记述(英文)[J].动物分类学报, 2011, 36(3):551-555.

[12]冉红凡,梁爱萍,江国妹. 扁足瓢蜡蝉属分类研究(半翅目,蜡蝉总科,瓢蜡蝉科)[J]. 动物分类学报,2005, 30(3):570-576.

[13]冉红凡,梁爱萍. 黄瓢蜡蝉属分类研究(半翅目,蜡蝉总科,瓢蜡蝉科)(英文)[J].动物分类学报,2006, 31(2):388-391.

[14]Zhang Z G, Chen X S. Two new species of the Oriental genusNeoduriumFennah (Hemiptera : Fulgoromorpha :Issidae) from Southwest China[J]. Zootaxa, 2008,1785:63-68.

[15]Zhang Z, Chen X. Review of the oriental Issidae genusTericodesFennah (Hemiptera: Fulgoroidea: Issidae) with the description of one new species[J]. Zootaxa,2009,2094,16-22.

[16]Zhang Z G, Chen X S. Two new genera of the tribe Parahiraciini (Hemiptera: Fulgoromorpha: Issidae) from China[J]. Zootaxa, 2010, 2411:44-52.

[17]陈祥盛,张争光,常志敏. 中国瓢蜡蝉和短翅蜡蝉[M].贵阳:贵州科技出版社, 2014: 1-242.

[18]车艳丽,王应伦,周尧. 脊额瓢蜡蝉属分类研究(同翅目:蜡蝉总科:瓢蜡蝉科)[J].昆虫分类学报,2003a, 25(2):102-108.

[19]车艳丽,王应伦,周尧. 蒙瓢蜡蝉属MongolianaDistant的分类研究(同翅目:蜡蝉总科:瓢蜡蝉科)[J]. 昆虫分类学报, 2003b, 25(1):35-44.

[20]车艳丽,王应伦. 中国瓢蜡蝉科一新记录属New Record—MacrodarumaFennah of Issidae (Hemiptera:Fulgoroidea) from China[J]. 昆虫分类学报,2005,27(1):17-18.

[21]车艳丽,张雅林,王应伦. 中国瓢蜡蝉科一新记录属—德里瓢蜡蝉属 New Record—GenusDelhinaDistant of Issidae (Hemiptera: Fulgoroidea) from China[J]. 昆虫分类学报, 2006a, 28(2):149-150.

[22]车艳丽,张雅林,王应伦. 中国球瓢蜡蝉属二新种记述(半翅目,瓢蜡蝉科)(英文)[J]. 动物分类学报,2006b,31(1):160-164.

[23]张艺,车艳丽. 圆瓢蜡蝉属种名名录及中国二新种记述(半翅目: 瓢蜡蝉科: 球瓢蜡蝉亚科)(英文)[J]. 昆虫分类学报, 2009, 31(3):181-187.

[24]车艳丽,张雅林,王应伦. 帕萨瓢蜡蝉属综述及中国一新种记述(半翅目:蜡蝉总科: 瓢蜡蝉科)(英文)[J]. 昆虫分类学报, 2012, 34(3):533-537.

[25]张争光,陈祥盛. 中国瓢腊蝉科 Issidae(半翅目:蜡蝉总科)分类研究进展[J].井冈山大学学报:自然科学版,2011, 32(6):128-131.

[26]Gnezdilov V M. Modern classification and distribution of the family Issidae Spinola (Homoptea, Auchenorrhyncha,Fulgoroidea)[J]. Entomological Review,2014, 94(5):687-697.

[27]张荣祖. 中国动物地理[M]. 北京: 科学出版社, 2011.