基于动态偏离份额空间模型的乌鲁木齐市产业结构调整研究

2018-05-31张波

张波

【摘要】现代经济的增长,是产业结构与经济增长互相依存的动态过程。经济增长可以促使产业结构得以调整,而产业结构的调整更有利于经济的可持续发展。本文运用偏离份额空间拓展模型,把乌鲁木齐市邻近地区产业发展情况纳入模型,分析乌鲁木齐市产业结构对经济的影响,并最终根据结果提出相应政策建议。

【关键词】产业、结构调整、动态偏离

20世纪以来,生产力的迅速发展有力地带动了产业结构的优化调整,经济总体呈现明显的上升趋势。乌鲁木齐市作为新疆的省会城市,是最重要的产品生产基地,其经济增长速度及质量一直走在自治区前列,占据新疆经济的重要位置。2003年以来,乌鲁木齐市GDP占全疆GDP都在20%以上,人均GDP也一直位居新疆維吾尔自治区前列。但是乌鲁木齐市经济发展与我国沿海城市相比还有很大的差距。2015年是“十二五规划”的最后一年,由于受到资金外流、制造业下滑等负面因素的影响,乌鲁木齐市第二产业下滑严重,采矿业生产总值下降接近2/3,其他产业增幅出现不同程度的降低。产业发展的低迷使乌鲁木齐市处于承受经济下行的压力过程中。产业结构的调整,关系到人民的整体生活水平的提高。研究乌鲁木齐市产业结构,对于完善乌鲁木齐经济发展政策,更好地发挥一带一路的桥头堡作用,加快乌鲁木齐市的现代化建设具有一定的现实意义。

一、模型的选择

研究期间为T,T包含0,1,2,……,T-1,用t表示。国家GDP用G表示,目标区域GDP用g表示,下标r1表示具体研究的产业。△gnt+1的是目标区域r1产业t+1期与t期的差,即△gnt+1=gnt+1-gnt。

目标区域用b表示,将与目标区域有空间互相作用的区域统称邻近区域,用c表示。文中选择昌吉回族自治州、吐鲁番市、克拉玛依市作为邻近区域。s表示b与c的作用强度,r表示邻近区域的r1产业的GDP增长率,计算公式为:

式中Sbc代表目标区域与邻近区域的空间作用强度,与它们的经济发展水平相关。p为衡量目标区域与邻近区域空间作用强度的变量,按照空间结构的研究,可以选择自然地理位置距离变量,也可以选择经济变量。计算公式为:

式中m表示产业的个数,动态偏离份额空间拓展模型一般形式如下: △gnt+1=gnt×Rt+1+gnt×(r-Rt+1)+gnt×(rt+1-r) 其中Rt+1=Gt+1-Gt/Gt代表的是新疆维吾尔自治区t+1期GDP的增长率,rt+1=gnt+1-gnt/gt代表的是乌鲁木齐市t+1期GDP的增长率。gnt×Rt+1为国家增长分量,代表的是目标区域产业按照Rt+1增长速度所能达到的产出水平。gnt×(r-Rt+1)为空间结构偏离分量,指研究区域的n产业t+1期如果按照邻近区域同一产业与国家同一产业的增长率的差值增长所达到的产出水平。该值为正代表邻近区域获得比国家更快的增长速度,故对目标区域有积极的影响。相反,值为负则代表邻近区域对目标区域有消极的影响。gnt×(rt+1-r为空间竞争偏离分量,代表的是如果按t+l期目标区域与邻近区域同一产业的增长率的差值增长,目标区域所能达到的产出水平。该值为正代表的是目标区域在n产业具有产业竞争优势,为负值则代表目标区域该产业弱于邻近区域,在该产业没有竞争力。

总偏离△gnt+1-gnt×Rt+1代表的是目标区域r1产业实际产出值与国家增长分量值的差,该值为空间结构偏离分量与空间竞争偏离分量的和,代表空间结构偏离分量与空间竞争偏离分量的综合影响力。

二、数据的选择及处理

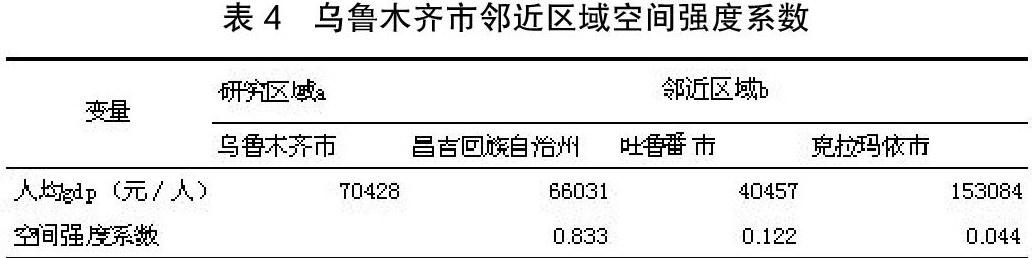

本文选择乌鲁木齐市及邻近区域2001-2015年的数据进行分析,邻近区域的选择及空间作用强度系数确定空间作用的强度与邻近区域的经济发展情况有密切的关系。在确定邻近区域后,为消除人口对实验结果的影响,将人均作为计算空间作用强度的指标。其中的pb和pc分别表示研究区域b和区域c的人均GDP,因2015年度经济受世界石油价格影响不稳定,本文选取2014年的各个区域的人均GDP带入公式,同时由空间经济学假定研究期间内的作用强度不变的原理,计算得到结果如表:

由计算结果可知,邻近区域中昌吉回族自治州的影响占0.887,说明昌吉回族自治州对乌鲁木齐市的影响是最大的。昌吉回族自治州经济发展程度次于乌鲁木齐市,但差距不大,且产业结构相似度高,故两者空间强度系数高。吐鲁番市经济发展程度低于乌鲁木齐市很多,而克拉玛依市经济发展要高于乌鲁木齐,故两者系数较小。

将空间作用强度及三次产业产值代入公式,可以求得乌鲁木齐市邻近区域的三次产业的空间增长率,如表5所示。

三、空间模型的计算结果及分析

将上表中的空间作用强度系数及三次产业空间增长率代入动态偏离份额空间拓展模型的公式,计算结果如下表。

(一)第一产业偏离份额分析

总体来看,2012-2015年乌鲁木齐市第一产业总偏离总体值为正值,即乌鲁木齐市第一产业生产总值实际平均增长高于以新疆维吾尔自治区GDP增长速度计算的国家分量,表明乌鲁木齐市第一产业的总体发展水平高于新疆维吾尔自治区第一产业的平均水平。平均空间结构分量为5.11亿元,表明乌鲁木齐市邻近区域的第一产业结构优势对其第一产业带来了积极的影响。

从一产的内部来说,农业、牧业实际增长量最高,农业占据了空间竞争分量的最大值,而牧业占据了空间结构分量的最大值,充分说明了农业、牧业在乌鲁木齐市第一产业中的优势地位。但同时也说明农业的空间竞争力不强,而牧业的空间结构不强,这两方面成为以后经济发展努力的方向。林业、渔业由于其实际增长量小,空间结构及空间竞争力都有限,其发展应放在次要的位置。

(二)第二产业偏离份额分析

由上表可以看出2012-2015年,乌鲁木齐市第二产业总偏离要明显高于第一产业总偏离值,为233.99亿元,正值说明乌鲁木齐市第二产业实际生产总值增长速度要高于按新疆维吾尔自治区GDP计算的国家增量。平均空间结构分量值为39.84亿元,说明乌鲁木齐市产业结构合理程度高于邻近区域,邻近区域的第二产业对其没有积极的推动作用。乌鲁木齐市第二产业以制造业为主,其中重工业占绝大部分。在工业行业中,石油和天然气开采业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、化学原料和化学制品制造业等重化工业产值大且技术强,对轻工业有很强的带动作用。乌鲁木齐市平均空间竞争分量为273.83亿元,说明其第二产业与邻近区域的平均水平相比具有竞争优势。乌鲁木齐作为新疆的中心地带,获得优先发展的机会显著,相比邻近区域,不论是规模还是产量都占主导地位。此外,乌鲁木齐市经济外向度高,纺织、橡胶等产业产业链完整,相较于邻近地区获得人才的机会大,加速了乌鲁木齐市产业竞争力的提升。

从产业内情况来看,工业的空间结构分量和空间竞争分量分别为89.58,1.82亿元,表明乌鲁木齐市工业在结构及竞争力方面具有优势,但其内部产业各具优势不同。采矿业在空间竞争力方面具有优势,而抽造业、电力、燃气及水的生产则在空间结构方面具有优势。由此可知要提升工業产业的发展需要不同的政策措施。对建筑业来说,总偏离量为正,但同样表现出空间竞争力不足的尴尬局面。

(三)第三产业偏离份额分析

上表反映了乌鲁木齐市第三产业发展的势态良好,产业总偏离除2013年外均为正值,产业总偏离平均值为93亿元,说明乌鲁木齐市实际增长量均大于按新疆维吾尔自治区GDP计算的国家增长量。空间结构分量和空间竞争力分量的平均值分别为204.73亿元和111.73亿元。乌鲁木齐市第三产业发展迅速,所占GDP的比重逐年增加,改善了乌鲁木齐市的产业结构,提高了产业竞争力,增加了就业需求,减缓解就业压力,带动了经济发展。但与邻近区域相比较并不占很大优势。

四、政策建议

(一)加快调整农业经济结构步伐,发展现代农业产业体系

目前,乌鲁木齐市农业还主要是传统农业,导致劳动效率低,资源配置效率低,经济效益不高。必须加快农业结构的调整,合理配置农业资源,优化农业产业布局,实现农业的现代化跨越。①以市场为导向,配置合理的农村资源,大力发展区域特色农业。②推动现代农业发展,提高农产品科技含量。加大农业的科研投入,进一步完善农业科技推广体系。

(二)走新型工业化道路,加快工业竞争力的提升

乌鲁木齐市应选择制造业作为主导产业结构优化的产业,来突破第二产业增长缓慢的局面。①明确乌鲁木齐市传统制造业的战略定位。大力优化供给侧改革,推动传统产业向中高端转型。重视战略性新兴产业的培育,不断推进制造业服务化,实现大数据时代下的资源共享。坚持信息化带动工业化,工业化促进信息化。②充分得用国家对口援疆政策及供给侧结构性改革援助政策,改造传统制造业中低效率、高耗能、高污染的企业,使这些这些夕阳产业重现生机。

(三)大力发展现代服务业,提升产业竞争力

乌鲁木齐市生产性服务业发展质量不高,与邻近地区相比,产业竞争力不强。生产性服务业的内在质量和水平的提升成为乌鲁木齐市产业竞争力提高的关键。①政府应科学制定发展规划,确定发展的重点行业,特别注重发展技术含量高、附加值高的一些行业,提高资金利用效率。营造良好的政策环境,进一步清除产业发展的制度约束与体制障碍,形成良好的竞争格局。②优化内部结构。政府应鼓励和扶持具有高附加值的生产性服务业的发展,创造更多的就业岗位。③优先发展信息、金融等现代服务业,促进服务业与现代制造业的有机融合,互动发展。借助现代信息网络技术,将乌鲁木齐市打造成联通中亚五国的物流中转站。