清崔弼辑《波罗外纪》续考

2018-05-31赵磊

赵 磊

(黄埔区博物馆,广东 广州 510700)

清代崔弼辑录的《波罗外纪》(以下简称《外纪》)一书初刊于嘉庆九年(1804年),是自隋代以至清中期最完整记录南海神庙历史的资料集。笔者曾撰《清崔弼辑〈波罗外纪〉考述》[1]一文,针对崔弼其人及成书情况、基本体例与主要内容、特色与价值等问题进行了初步探讨。由于现未见有其它专文讨论该书,笔者试继续针对书中细节问题进行探究,以期有所贡献。

一、崔弼其人与成书情况补考

崔弼晚年回忆少年读书之时曾言:“五十年前”,在“今之祖祠”,遭遇“冈上大石穿壁入座,压死匠人”, 却不受所扰、求学不坠。长成后,又“与翁同案批首”[2],文笔得到实际锻炼。刻苦的读书和生活的历练培养了崔弼的文人个性,又因身居番禺,促使他对于邑内名胜重地着意留心,《外纪》因而得以成书。嘉庆六年(1801年),崔弼中举人,又特邀主考老师帅承瀛、好友谢兰生分别为《外纪》题写序言再刊刻成书。透过上述举动可以推测,辑录、刊刻该书对于文人崔弼而言,十分符合其读书、治学的文人品性和理想。然而,到了晚年,崔弼的心境完全不同,年轻时“两走京华,一走浙江”,所积“几于万本”之书籍,却“悉为不识字者盗去”,自家子弟又不以读书为业,使其“总以家无读书子为恨”[2]。故崔弼因此作诗云:“遥忆书堂伴晓灯,严墙危石共飞腾。消魂往事无人问,白头女儿知未曾。儿挽强弓不识丁,买书千卷散如星。中郎蠹简无寻处,呜咽啼鹃倚槛听”[2]。 心情之差,溢于言表。

对于辑录《外纪》所付之心血以及当时的快意心情,崔弼亦曾作诗云:“不惜一碑钞百帋,要令文采布人间”[3]114。但是,从保存史料的角度考察,该书的碑刻部分似未如其言。现以南海神庙现存清嘉庆五年以前(含)并为《外纪》记载的26块碑刻为例,将现存原碑与《外纪》所载内容对比考察,可以发现二者有三方面不同:

首先,碑刻名称无一按原名辑录。崔弼在《波罗外纪》中对于碑刻的命名采取了两种方式:一是对于官方祭文,采用“纪年”加“碑(牒、记)”等类别性字样命名。如宋皇祐五年(1053年)《中书门下牒》称为《皇祐五年牒》;元代延祐七年(1320年)《代祀南海王记》称为《延祐七年祀海记》、泰定四年(1327年)《代祀南海王记》称为《泰定四年碑》、至正十年(1350年)《代祀南海王记》称为《至正十年碑》;又明代太祖御碑称为《明洪武三年御碑》、宣德十年(1435年)《遣祭南海神记》称为《宣德十年碑》、正统九年(1444年)《御祭南海神文》称为《正统九年碑》、景泰五年(1454年)《御祭南海神文》称为《景泰五年碑》、天顺元年(1457年)《御祭南海神文》称为《天顺元年碑》、成化四年(1468年)《御祭南海神文》称为《成化四年碑》、弘治六年(1493年)《御祭南海神碑》称为《宏治六年碑》、正德七年(1512年)《御祭南海神文》称为《正德七年碑》、嘉靖十一年(1532年)《御祭南海神文》称为《嘉靖十一年碑》等。二是沿用一般性的习惯说法,命名较为随意。如将唐韩愈撰《南海神广利王庙碑》仅称之为《南海神庙碑》,宋代《大宋新修南海广利王庙之碑》则名为《开宝南海神庙碑》。又诗碑,成化二十一年(1458年)陈献章《浴日亭追次东坡韵》称为《陈白沙先生浴日亭和东坡韵诗》、弘治九年(1496年)王相《浴日亭诗》称为《浴日亭》、万历四十六年(1618年)王命璿《入春三日登浴日亭步东坡先生原韵》称为《入春三日登浴日亭步东坡韵》。此外,明弘治三年(1490年)《薛纲诗碑》则未命名,清乾隆十三年(1748年)《御祭南海神文》因在清代祭文前注名“国朝谕祭南海神文”[3]79,故在正文处各碑刻均未再命名。

其次,部分碑刻未录有关人员、职官、立石时间等正文之外的有关事项。如唐《南海神广利王庙碑》中,未录碑文前书写者、撰文者及其职官,以及时间落款与刻碑人等。宋代《大宋新修南海广利王庙之碑》未录时间落款、皇祐五年《中书门下牒》未录撰文者及其职官、刊刻者等。又如元代泰定四年《代祀南海王记》初献官、亚献官、终献官、陪祀官以及日期落款等均未录,至正十年《代祀南海王记》落款“书吏郭维吉”[4]57等未录。明代嘉靖十一年、十七年《御祭南海神文》未录时间落款,万历四十六年(1618年)王命璿《入春三日登浴日亭步东坡先生原韵》未录立石者。但对于存在上述事项的碑刻,崔弼并非完全不录,如天顺元年(1457年)《御祭南海神文》中,其九名陪祀官的职官、名字却全部辑录。值得注意的是,在庆元四年(1198年)《尚书省牒》正文中,崔弼言:“右衔姓并为一长行,皆大草书”[3]56,可知其查看了原碑书写时只著“姓”,却仍在此按照自己的方式加上了两位参知政事的“名”。另在正德元年《御祭南海神文》落款中“徐沂、李文安、刘孟、翁健之、许胆”等五人排序则与原碑不同[4]104。

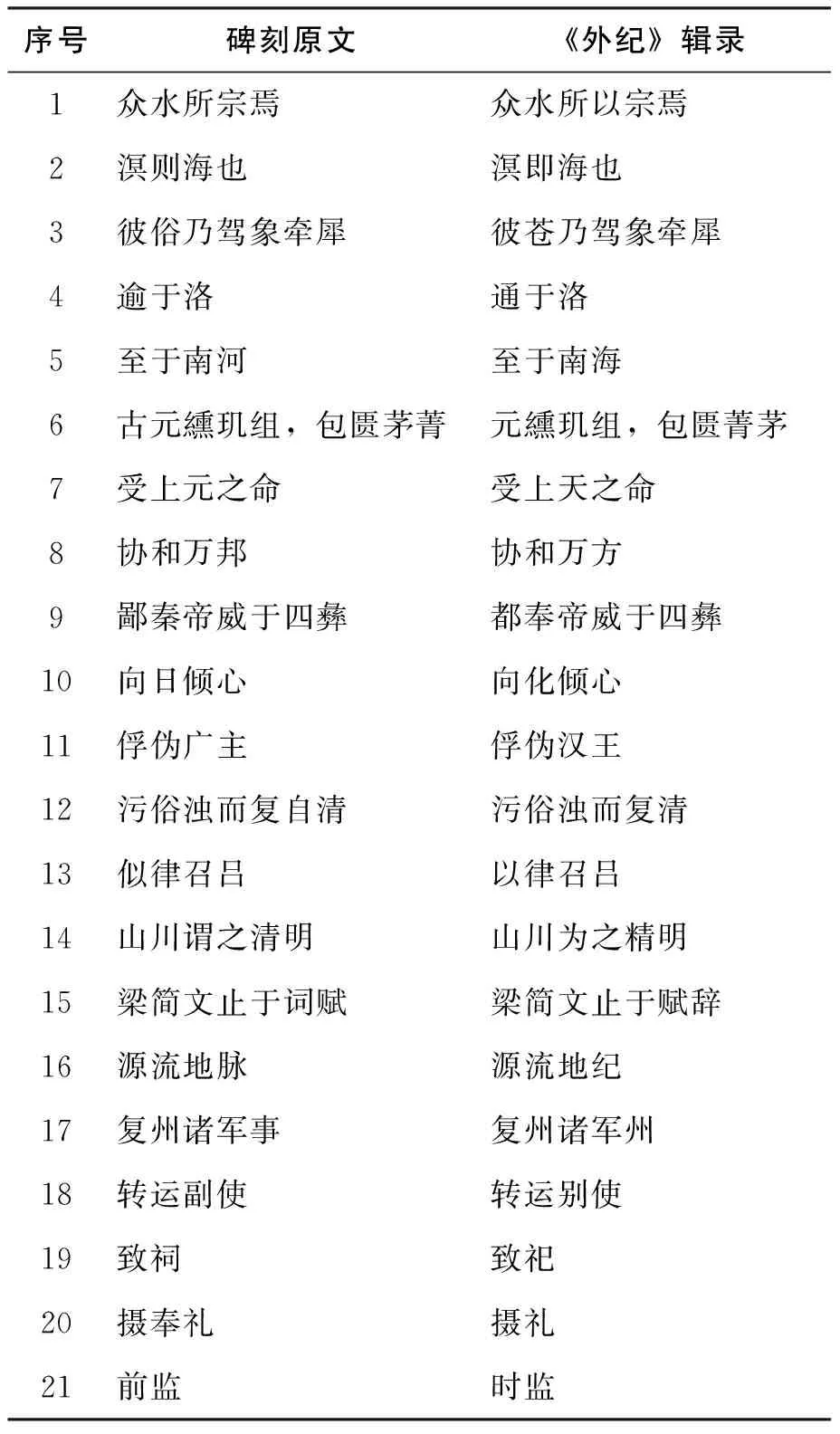

再次,所录碑文内容与原碑有诸多不一致。现以明宣德十年《遣祭南海神记》为例,《外纪》所录碑文与原碑内容不一致的地方共有10处,分三种类型:一是衍字,原碑曰:“予新嗣祖宗大位”[4]65,《外纪》则曰:“予维新嗣祖宗大位”[3]69;二是脱字,如原碑曰:“先是,盲风怪雨”[4]65,《外纪》则曰“盲风怪雨”[3]69;又原碑“羽士康启常预选来广”[4]65,《外纪》记曰“康启常选来广”[3]69。三是更换词语,原碑“祥徵永昭,景祝以著”[4]66则作“祥徵永昭,嘉祝以著”[3]70。据笔者统计,26块碑刻中,存在上述不一致情况的多达20块。其中,与原碑内容存在不一致的地方,最多的是《大宋新修南海广利王庙之碑》多达21处,唐《南海神广利王庙碑》有19处,宋皇祐五年《中书门下牒》亦有16处。现仅将《大宋新修南海广利王庙之碑》的情况列表如下:

《大宋新修南海广利王庙之碑》校勘表

如此多的不同,无疑能够说明崔弼在辑录碑文内容时不够严谨、慎重,从而降低了《外纪》的史料价值。

此外,关于碑刻中后世文人题刻的辑录亦值得探讨。除所录内容与原碑不一致的情况同样存在外,对于同时期文人题名亦未辑录,如清嘉庆四年(1799年)冯敏昌的两处题名,一处是《南海神广利王庙碑》正面题名曰“冯敏昌敬观”[4]14,另一处是陈献章《浴日亭追次东坡韵》正面题名:“嘉庆己未十二月廿四日,钦州冯敏昌奉慈谒庙,登亭因题,弟姪两男,眷属十二人侍行。姪士规刻”[4]14。《波罗外纪》所录南海神庙文字最晚为清嘉庆五年(1800年)御赐“灵濯朝宗”[3]86匾额,如崔弼果真对照碑刻抄录,必然应当照样录入。

不过,值得注意的是,崔弼辑录碑刻时,却亦不是依照前代各类文献史料抄录。现选取《外纪》与原碑存在差异较多的三块碑刻,将其与明郭棐《岭海名胜记》、清阮元《广东通志》对比,情况如下:唐《南海神广利王庙碑》的差异中,《外纪》与《岭海名胜记》有“今在广州治之东南海道八十里”“公乃斋袚祝册”[5]378等两处相同,与《广东通志》仅后者相同。《大宋新修南海广利王庙之碑》的差异中,《外纪》与《岭海名胜记》有“众水所以宗焉”[5]380“山川为之精明”“源流地纪”[5]381等三处相同,与《广东通志》未有相同。《中书门下牒》的差异中,《外纪》与《岭海名胜记》(记仅录碑碟正文)未有相同,与《广东通志》仅题目相同[6]。由上可知,崔弼辑录碑刻过程中,可能参考了前代的文人笔记等文献,但基本内容还是依靠其所言“钞碑”而录,但在“钞”时,并非对照原碑将碑文一一抄录,加之誊写、刊刻等环节的人为原因,造成了诸多错误,与史家保存史料时务求一致的做法相去甚远。

二、全书内容资料来源考

《外纪》一书除卷六碑刻由崔弼在南海神庙现场“抄录”外,其余神灵、庙境、法物、遗荫、年表、文赋、诗文等内容的资料来源问题亦值得探讨。概言之,这方面的资料来源主要为《广东新语》、历代史书与时人撰写等方面,具体分述如下:

(一)《广东新语》

崔弼在全书中屡次提及“新语”一书,其所指便是清初屈大均撰《广东新语》,《外纪》许多内容均来源于此。在辑录时,崔弼的基本做法是,以引述《广东新语》为主干,再辅以诸种方志、文人笔记等资料进行叙述、论证,借以达到言之有据的效果。具体表现在:

其一,卷一“南海神”一节。《外纪》道:“邑志引新语云:南海祠书额宜曰南海之帝,盖以家语云,水火木金土是谓五帝。又庄生云:南海之帝为倏故也。南海之帝实为祝融”[3]19。其言与《广东新语》中“南海之帝”[7]207-208一节大体相同,并特地指出“邑志”亦引用了此语。

其二,卷一“礼器”“祭品”“祭田”各节。《外纪》道:礼器 “柷一,笾四,豆四,簠二,簋二,爵二。鉶如爵之数:篚一,尊一,羊豕函各一”;祭品“羊一俎,豕一俎,和羹三鉶,帛一篚,黍稷二簠,稻粱二簠,枣、栗、盐、藁鱼四笾,韭、菹、醓醢、鹿醢四豆,皆有司存庙”;祭田“宣德四年番禺沙亭屈原裔号萝壁、屈鑑号秋泉、屈怀义号南窓所蠲以供祀事”,地点在“波罗海心沙东马廊、西马廊、深井、金鼎、石鱼塘”,数量“共天六顷六十八亩”“皆潮田,岁一熟淤泥所绩,子母相生到今,不知增几顷矣”,由“道士一房,僧二房,收其租其税”[3]20等等。以上内容均出自《广东新语》“南海神”[7]205-207一节,稍有不同的是,《新语》中“礼器”之爵数为“三”[7]206;“祭田”内容中,《外纪》另引屈士煌《南海庙施田记》云:“旧载鹿步三图四甲、陆光伦户,后改僧户,复改南海神田户”[3]20,由于有了其他文人的记载,论述力度增强。

其三,卷一“明顺夫人”一节。《外纪》道:“明顺者,王之夫人,皇祐所封号也”[3]20,此句亦出自《广东新语》“南海神”一节,崔弼又据此指出志书的错误:“郡志引新语,云志称昭顺王语称明顺夫人,或昭顺为明顺之讹”[3]21。其后,崔弼又引述了当时庙前居民的传说,道:“今南海夫人称岑氏,庙之东有岑姓冒夫人之族,其男妇抱婴孩入庙置座前嘱姑娘怀汝去之即不哭”[3]21,从而丰富了内容。

其四,卷一“东山神”有关内容。《外纪》道:“新语载新兴有东山神者,处女采桑过焉,歌曰:路边神尔单身,一蚕生两茧,吾舍作夫人,还家,国一蚕二茧,且甚巨,是夜风雨大作,女失所之有一红丝自屋起牵入庙中,追寻之兀坐无声息矣,泥而塑之,称罗夫人”[3]21。上述内容出自《广东新语》“二司”[7]218一节,崔弼于此略作评论道:“神岂其类耶”。

其五,卷一“六候”一节。《外纪》道:“相传波罗国有贡使携波罗子二登庙种之,风帆忽举,舶众忘而置之。其人望而悲泣,立化庙左,一手加眉际作远瞩状,即达奚司空云”[3]21,该段出自《广东新语》“波罗树”[7]635一节,崔弼又连续引述了《郡志》之“达摩之弟”、《北史》之“达奚珣、达奚武”、《咸陟堂集》之“突奚”等内容,综合而成该节。

其六,卷二“浴日亭”一节。《外纪》道:“新语云府志浴日亭在波罗庙西,前有华表,为望洋之所”[3]28。《广东新语》“南海庙”[7]473-474一节称:“左为浴日亭,登以望海,淼茫无际”[7]474,崔弼后言:“夜半见日出金轮翻涌,赤波昕昕,炜煌数千万里,洵巨观也,宋苏轼明陈献章湛若水国朝周人骥,皆镌石留题”等等,则由其撰写。

其七,卷四“木棉”一节。该节首段:“木棉,高十余丈……尉佗所谓烽火树也”[3]34等引述《广东新语》“木棉”[7]614一节,中段内容崔弼自述为《南杂记》有关内容,最后,以“吴青檀不识木棉”[3]34事进行简略评论。

此外,《外纪》卷一“嘉靖年间南海神显灵”事,全文照录《广东新语》“海神”[7]203-205一节的部分内容;卷四“波罗树”一节,全文照录《广东新语》“波罗树”[7]634-635一节的有关内容。可见,《广东新语》是《外纪》卷一神灵、卷二庙境以及卷四遗荫各相关篇目最主要的参考书籍之一。

(二)历代诸种史书

历代史书是《外纪》另一重要资料来源,以祭祀考证为例,主要表现在:

其一,卷一神灵有关考证。汉宣帝“神爵元年制诏太常,夫江海百川之大者也,今阙焉无嗣,其令祠官以礼为岁事,以四时祠江海、洛水为天下祈丰年焉”[8]一节取自《汉书·郊祀志》,后汉章帝、宋武帝、隋文帝、唐武德开元等内容亦出自于此,且卷五年表有关内容与此一致。宋代,“乾德六年,有司请祀东海于莱州,南海于广州,西海、河渎并于河中府,北海、济渎并于孟州,淮渎于唐州,江渎于扬州扬子江口。……徽宗正和三年,议礼局上五礼新仪,祭岳镇海渎设位南以西为上,山川从祀西向北为上,诸岳镇海渎年别一祭,以祭五帝日祭之东海于莱州界,东渎大淮于唐州,南海于广州界,南渎大江于益州界,西海西渎大河于河中府界,北海大渎于孟州界”[9]等内容取自《文献通考·郊社考》。元代,“世祖时,每岁遣使祀岳渎,至元二十八年加五岳为帝……南海广利灵孚王……顺帝至元十年重建岳渎及四海神庙”[10]等内容,以及明代“洪武三年,建山川壇祭岳镇祭渎钟山之神于殿内,七年令祭山川诸神于春秋仲月上旬择日,后又以孟春二十一年令岁仲秋中旬择日祭山川壇,嘉靖祀典五岳五镇四海四渎之神五壇北向京畿山川西向天下山川东向”[10]等内容均取自《御定渊鉴类函》。

其二,卷五年表考证。轩辕氏、有虞氏、周、秦、两汉、魏、宋、北魏、隋、唐代之高祖太宗玄宗等节均取自《通典·吉礼》[11];唐宪宗一节取自《南海神广利王庙碑》,宋至清各条亦多依据南海神庙历代碑刻。需要指出的是,“夏商”一段崔弼综合了多种史料,“禹……弼成五服,外薄四海”[12]等语取自《尚书·皋陶谟》,成汤“肇域彼四海”[13]取自《诗经》,“然记曰三王之祭川也,皆先河而后海”[14],其“记”指的是《礼记·学记》。崔弼在此评论道“其祭海虽无明文……则先代无不崇海祀者”[3]34,简略却中肯。

(三)时人撰写

经考察对比可知,崔弼自撰篇目共有28篇,具体为:自序、全书内容总述、铜鼓跋、戙旗冈、尉迟岩、龙头石、海光寺、凝真观、屈公祠、陈籧觉祠、鹿步巡检司署、浴日亭(引述较多)、波罗诞、铜鼓(引述较多)、铁船、铁酒槽、榕、鱼、虾、赑屃之异、修阿公坑记、六候赞、波罗蜜2首、明顺夫人宫词10首、南海神庙铜鼓歌步昌黎石鼓韵、借东坡浴日亭韵2首、外纪成资芸隐谢先生点定志以诗、皇帝八旬万寿睹安南王入觐10首。邀请他人撰写篇目共4篇:帅承瀛序、谢兰生序、崔福葆波罗全图版画及铜鼓画。

除上述三大主要来源外,《外纪》还辑录其他资料:一是方志。“文赋”中,明黄佐《粤会赋》,雍正《广东通志》、乾隆《广州府志》均有录;明钟夏嵩《波罗庙赋》,明陈兰芝《岭海名胜记·南海庙志》、清乾隆《广州府志》均有录。二是文人笔记、文集。“灵著”四篇中,“张无颇”事为唐裴铏著《传奇》[15];“荆州传说”取自宋代《异闻总录》[16];“万历梁文事”崔弼言取自《见闻录》[3]25。“榕”一节,崔弼自言出自“岭南杂记”。诗歌部分,亦较多出自文人“名集”,即历代文人诗文所结之集。可见,崔弼自述中所言,积累藏书万本,对于《外纪》的成书起到了关键性作用。

三、结 语

与诸多传统文人一样,崔弼坚定地走在读书科

[][]

各举的道路上,同时又热衷搜罗书籍、碑拓、传说等类资料并萃而成书。故除《外纪》外,崔弼所著另有《丱兮集》、《游宁草》、《珍帚篇》、《白云越秀二山合志》以及《两粤水经注》等数种,可以说,在科举入仕方面,崔弼因未中进士而黯然失色,但在钻研著述方面,却繁花似锦,值得赞赏。然而,在治学方面,崔弼又具有一般文人的弱点,对收集的资料少加区分、少作深入考证,造成所著多有缺憾,《外纪》便是最生动的例证。

参考文献:

[1]赵磊.清崔弼辑《波罗外纪》考述[J].惠州学院学报(社会科学版),2016,36(1):73-77.

[2]崔弼.珍帚编后集[M]//陈建华.广州大典:第56辑:第33册[M].广州:广州出版社,2008:450.

[3]崔弼.波罗外纪[M]//陈建华.广州大典:第34辑:第21册[M].广州:广州出版社,2008.

[4] 黄兆辉,张菽晖.南海神庙碑刻集[M].广州:广东人民出版社,2014.

[5] 郭棐.岭海名胜记校注[M]. 王元林,校注.西安:三秦出版社,2012.

[6] 阮元.广东通志金石略[M]. 梁中民,校点.广州:广东人民出版社,1994:167.

[7] 屈大均.广东新语[M].北京:中华书局,2010.

[8] 班固.汉书:卷25 [M].北京:中华书局,1999:1034.

[9] 马端临.文献通考:卷83[M].北京:中华书局,1986:758.

[10] 张英.御定渊鉴类函:卷168[M].北京:中国书店,1985:3-4.

[11] 杜佑.通典:卷46[M].北京:中华书局,1988:1279-1283.

[12] 慕平.尚书[M].北京:中华书局,2009:45.

[13] 周振甫.诗经译注[M].北京:中华书局,2002:548.

[14] 王文锦.礼记译解[M].中华书局,1994:523.

[15] 裴铏.传奇[M].上海:上海古籍出版社,1983:58-61.

[16] 佚名.异闻总录[M].南京:江苏广陵古籍刻印社,1983:280-281.