国外政党政治研究中的常用量化工具

2018-05-31王雅君

□ 王雅君

截至目前,我国政治学界对国外政党政治开展的研究多以对政党的历史进行梳理、对国外的热门选举进行预测和透视、开展定性分析为主,较多地使用观察法,较少使用定量分析方法,因此研究工作的随机性较大。鉴于此种研究现状,本文将国外政党政治研究中常用的一些定量研究工具引入国内,以供有关研究者在未来的研究中选用。

一、国外政党政治研究常用的量化指标

国外政党政治研究中常用的量化指标可分为如下3类18个:

(一)反映选举结果的指标

1.政党得票情况的分化程度(Electoral Fragmentation,缩写为EFRG)。这个数据的计算方法是:把每个政党的得票率(小数形式)进行乘方,之后再将参与选举的所有政党的这一数值相加(在此过程中要将无党派候选人的得票率忽略掉),由此获得的数据减1,就得到了该指数的数值。

有关数值越高,在选举中政党的得票情况就越分化,也就是说选民并没有把选票集中投给少数政党,而是分散地投给了较多的政党。在国外的议会选举中,这一指数的低值会低于0.5,高值则会接近1。指数越低说明有关国家中的主要大型政党的受支持程度越高,指数越高说明有关国家中几乎不存在具有明显优势的政党。

2.获得选票的政党的数量指数(Effective Number of Electoral Parties,缩写为ENEP)。这个指数反映的是所有参与选举的政党的总体得票情况。计算方法是:首先把每个政党的得票率(小数形式)进行乘方,之后将所有政党的这个平方数相加(在此过程中忽略无党派人士的数据),之后用1除以所有政党的得票率的平方数之和,所得数即为获得选票的政党的数量指数。

获得选票的政党的数量指数与EFRG指标是高度相关的,但是前者能够直接反映在一次选举中获得选票的政党的数量之多少。

3.议会的分化程度(Parliamentary Fragmentation,缩写为PFRG)。该指数的计算方法与EFRG指数的计算方法相同,只是用“政党在某次选举后获得的议席数占该国议会中总议席数的比例”取代了“得票率”进行计算。但是由于各国的选举制度所限,一些政党尽管获得了一定的选票,但是最终无法进入议会,因此该指数的意义与EFRG指数还是有区别的。

议会的分化程度指数越高,表明该国议会内的政党数量越多,该国议会中的政党生态就越呈现出分崩离析之势。在国外的议会选举中,该指数的较低值出现在1954年的土耳其选举中(为0.128),这说明该国的议会被少数政党控制;[1]较高值出现在苏东剧变刚发生之后不久的苏东国家中,这反映出苏东剧变后有关国家一度出现了政党林立的局面。

4.获得议席的政党的数量指数(Effective Number of Parliamentary Parties,缩写为ENPP)。这个指数的计算方法与“获得选票的政党的数量”指数的计算方法相同,只是将“政党的得票率”换成了“政党所获得的议席数占议会中总议席数的比例”。

这个指数的意义也是一目了然,但需要指出:有时这一指数的数值小于2大于1,这种情况并不意味着有关国家的议会中的政党数少于2个,而是指在该国议会中只有1个占据主导地位的政党。

5.获得3%以上议席数的政党的数量(Parties with 3 Percent of the Seats,缩写为P3%S)*该指数是由下述学者提出:Alan Ware, Political Parties and Party Systems, Oxford: Oxford University Press 1996.。这个指数显示的是在议会中拥有总议席数3%以上议席数的政党的数量,由统计得出。

该指数与ENPP指数一样反映了议会中政党的政治生态,但是将影响力过小的政党剔除了。这一指数并不反映政党的得票率,其值永远是自然数。在多党制国家的选举中,这一指数曾出现过的最小数值是2;较高的数值则超过了9,出现在丹麦、拉托维亚、荷兰等国。

6.选举结果的明确性指数(Electoral Decisiveness,缩写为ED)。这个指标反映的是一次选举的选举结果是否能够明确决定新政府将由哪些政党组成。这个指数仅包括如下三种情况:一是在选举后产生了“无多数议会”(即没有任何政党获得了议会中的绝对多数席位,没有政党能够通过此次选举获得具有决定性的权力,因此选举结果并不能确定将由哪些政党组建新政府),用“HP(Hung Parliament,未定议会或悬浮议会)”表示。二是某一政党在选举中既获得了多数选票又进而获得了多数议席,因此可以决定性地行使权力、组建新政府,用“EM(Earned Majority,通过选票获得的多数)”表示。三是某一政党并未获得多数选票,但因选举规则而获得了议会中的多数席位,虽然可以行使权力,但民意基础相对于第二种情况而言比较薄弱,用“MM(Manufactured Majority,选举制度造成的多数)”表示。这个指数反映了选举结果的性质。

7.组建政府所耗时间(Formation Period,缩写为FP)。这个指数表示在选举结束之后至新政府组建并上任之间所耗费的天数。在国会权力较大的国家中,即便一个政府已经在国家元首面前进行了宣誓,也必须首先获得立法机构的认可才能就职,因此这一指标应截止到议会认可政府之日。

在实践中该指数的最小数值为1,这代表在选举的次日一个新政府即正式就任。该数值越高就代表形成政府的时间越长,例如荷兰在1977年耗时208天才组建新政府。这一指标可以从一个侧面反映选举结果的确定性,如果ED指标为HP,则组建政府的时间会较长。

8.选票的总体波动情况(Total Volatility,缩写为TVOL)。在所有反映选举结果的指数中,只有这个指数反映的是两次选举结果的变化情况。该指数的计算方法是:首先计算出一个政党在本次选举中的得票率与此前的选举中的得票率之差(如果某一政党并未参加上次选举,则将其上次选举的得票率记为0%),之后将各个政党的这个差值相加,再将这个合计结果除以2,就得到了相关指数。

如果该指数为0%,就代表本次选举结果与此前一次选举结果相比并未发生变化;该指数越大则意味着选举结果的变动情况越大,例如土耳其当局在1983年的议会选举中禁止传统政党参加竞选,而参加竞选的政党基本上是新成立的,因此该指数高达98.1%,[2]这就代表本次选举结果与上次选举结果几乎完全不同。

(二)反映政治参与情况的指标

9.选民参与投票率(Turnout,缩写为TO),指的是在一场选举中选民投票总数与总选民数之比(如果有关选举是多轮投票的选举,那么参与投票率往往计算首轮投票的数据)。

在国外的议会选举中,该指数一般较低的国家包括瑞士、波兰等,仅略高于40%;[3]该指数较高的国家则是实行强制投票制的国家,如比利时、列支敦士登、卢森堡、土耳其等,但是有些实行强制投票制的国家由于惩罚措施并不严苛或未得到有效执行,因此该指数并不算高,例如希腊、意大利。有的国家尽管未实行强制投票制,但是该指标仍较高,例如塞浦路斯。

10.公民加入政党的比例(Proportion of Citizens Joining a Political Party,缩写为PCJP)。此数据通过统计得出。

此外还有一些指标能反映政治参与情况,此处仅选择其中两个主要指标进行介绍。

(三)反映一国政党制度的指标

11.不成比例之程度(Disproportionality,缩写为DISP)。该指数的含义是在一次选举结束后政党的“得票率”与该党“获得的议席数占议会中总议席数之比例”之间不成正比的程度。该指数的计算方法是:首先计算出某一政党的“得票率”与“获得议席的比例”之间的差值,将参与选举的每个政党的这个值相加,之后把上述合计之数除以2,就得到了“不成比例之程度”指数。这种计算方法因其发明者的名字而被称为“鲁斯莫尔-海恩白(Loosemore-Haneby)”算法。

这个指数越高,在选举中政党的得票率与获得议席的比例之间就越不成正比,换句话说,有关国家的选举制度就越不公平(因为在这种选举制度下有些政党获得了远超过其得票率的议席)。这一指数如果是0,就意味着每个政党所获得的议席比例与其得票率恰好相等。

12.被浪费的选票(Wasted Votes,缩写为WV)。这一指数并非指无效票的多少,而是指选民投票给政党候选人但最终并未对该政党候选人的当选产生实际助益的选票数占选民总投票数的比例。这一指数由对选举结果的统计得出*但要注意的是:一些国家实行“在不同选区采取不同的选举方式”的选举制度,例如,在甲选区实行某一政党的党员以个人身份参选的制度、在乙地实行比例代表制,在这类国家中,选民的投票可能会对某个选区的选举结果发挥作用,那么就应当将这种情况从“被浪费的选票”指数中扣除。也就是说,被浪费的选票仅仅指“选民投票给某一政党的候选人,但该政党的候选人最终并未通过任何选举方式当选”的情况。。

该指数可以反映某一国家的选举制度的合理性。典型的例子是2016年的美国总统选举,由于希拉里所得普选票数超过了特朗普但她未能当选,因此可以说有一半以上参与投票的选民的选票最终成了“被浪费的选票”。

13.最大的政党在获得议席数方面的优势(Seat Bias of Leading Party,缩写为 SBL)。这个指数的计算方法是将在一次议会选举中获得最多议席数的政党所获得的议席数占议会总议席数的比例减去该党的得票率。这个指数可以反映出一国的选举制度是否有利于最大的政党在议会中获得优势地位。在多数西方国家这一指数都为正数,这就显示出各国的最大政党所获得的议席数要比严格按照其得票率获得的议席数更多。但是也有该指数为负数的情况,例如1994年的意大利选举。

14.两大政党在获得议席数方面的优势(Seat Bias of Top Two Parties,缩写为 SBT2)。这个指数与前一指数的意义相同,只不过衡量的对象是一国内最大的两大党。这个指数的计算方法是将一次议会选举后获得议席数最多的两个党在议会中所拥有议席的比例相加,之后减去这两个政党的得票率之和*需要指出的是:“两大政党在议席数方面的优势”指数所反映的事实与“议席集中于2个大党的程度”、“选票集中于2个大党的程度”2个指数所反映的事实相同,只不过指数的计算方式不同。。

SBT2指数可以根据政党在选举后获得的议席数反映出一国的选举制度是有利于(正值)还是不利于(负值)两大政党获得优势地位。在许多西方国家中这一指数是正值,这显示出最大的两个政党所获得的议席数要比严格按照其得票率获得的议席数更多,因此就有助于人为地形成“两党制”。但是在1951年的法国选举中这一指数为负数,这是因为当时的法国当局有意削弱在选举中得票率较高的法国共产党和戴高乐派所应当获得的议席数。[4]

15.选票集中于两大党的程度(Two-Party Vote Concentration,缩写为2PVC)。在议会中获得最多议席的2个政党的得票率相加,就得出这一指数。这个指数的最高值为100%,代表着选民全部投票给两大党,这种情况在列支敦士登出现过。这个指数可以反映出一国是否属于“两党制”,指数越高则“两党制”的特征越明显。

16.议席集中于两大党的程度(Two-Party Seat Concentration,缩写为2PSC)。这个指数是在议会中获得最多席位的两大政党所获得的议席之和占总议席数的百分比。这个指数的最高值是100%,在马耳他等国出现过。较低的情况出现在1991年的波兰选举中(26.5%),该结果表明波兰并非“两党制”国家。[5]

17.议会中第一大党与第二大党的议席数之比(Seat Ratio First to Second Party,缩写为SR1:2)。这个指数是议会中拥用最多议席的政党的议席数与拥有第二多议席数的政党的议席数之比。如果最大的两个政党所拥有的议席数相等,则该指数为1。相反,两大政党之间的议席数差距越大则该指数越大,这反映出第一大党在议会中的优势非常明显,也可以从一个侧面反映出某国的政党生态具有一党独大的特点。

18.议会中第二大党与第三大党的议席数之比(Seat Ratio Second to Third Party,缩写为SR2:3)。这个指数由议会中第二大党的议席数除以第三大党的议席数得出。如果议会中没有第三大党,则不存在该指数。这个指数能够在一定程度上反映出一国属于两党制还是多党制,因为这个指数越大就说明在议会中第三大党与第二大党的地位差距越明显,也就反映出最大的两个政党的优势比较大。

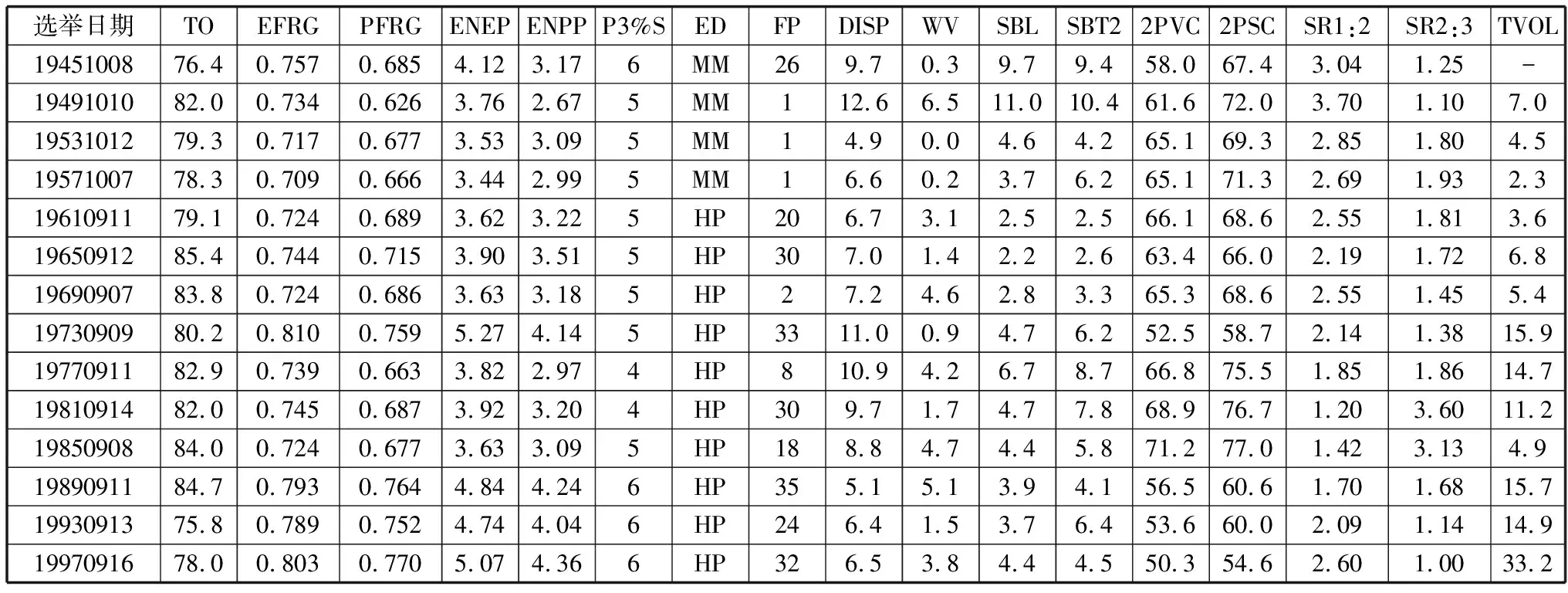

在介绍了上述指标后,以挪威为例,将挪威的有关指标进行统计、计算,列为下表。有了这些数据就可以对挪威的政党政治的情况展开一定的定量研究了。

表1 挪威政党政治的数据

数据来源:Alan Siaroff, Comparative European Party Systems: An Analysis of Parliamentary Elections Since 1945, New York & London:Garland Publishing, Inc. 2000, p. 56.

二、政党政治量化指标的应用域和技术

在第一部分中介绍的反映选举结果的指标可以直接用来分析某次选举的选举结果,进而提示研究者探究有关数据的深层次政治意蕴。除此之外,通过对上述指标进行选取、组合,还可以对政党政治的不同侧面作具体的定量研究。本文接下来以对政治参与的研究、对政党体系类型的研究为例说明如何应用这些指标。

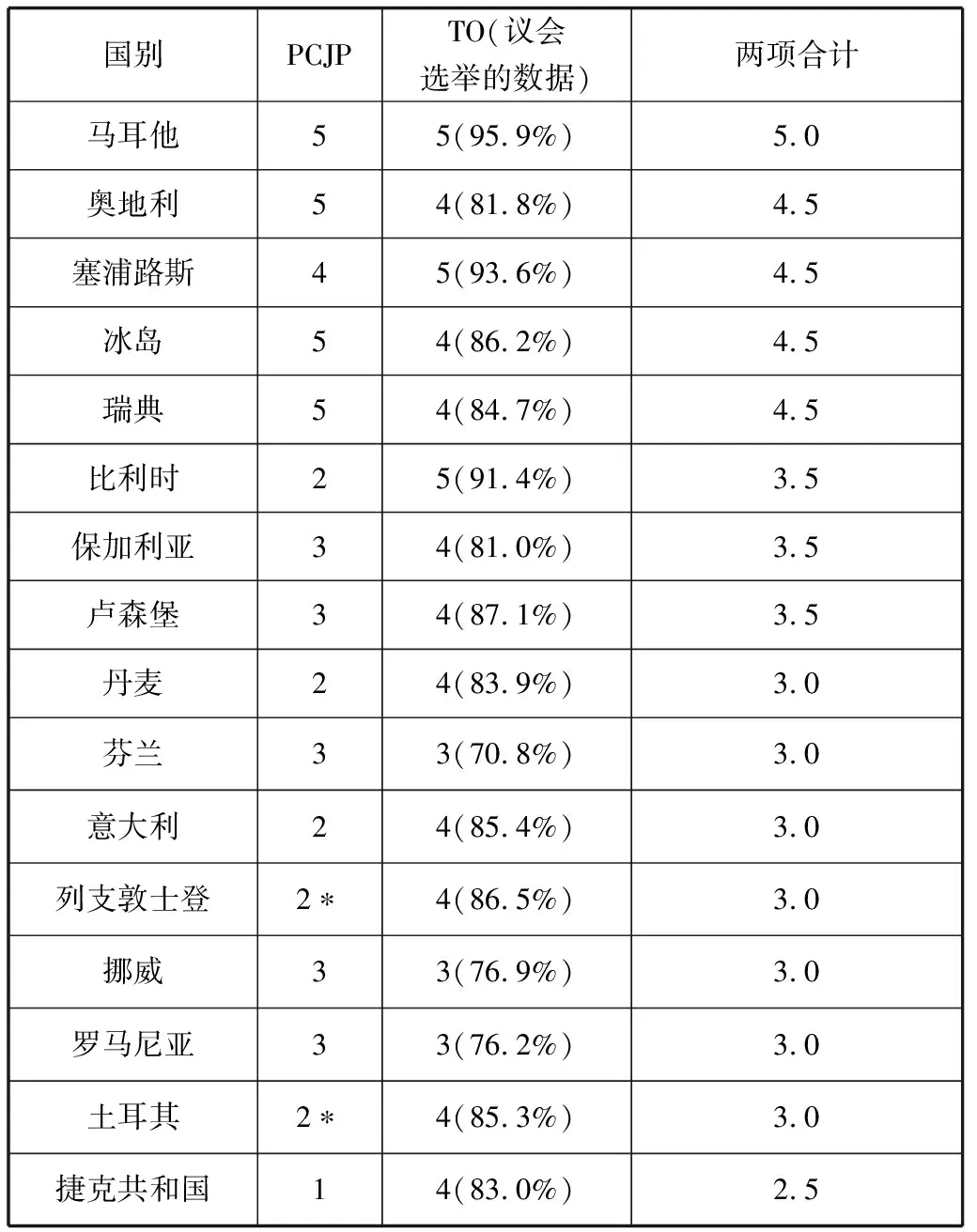

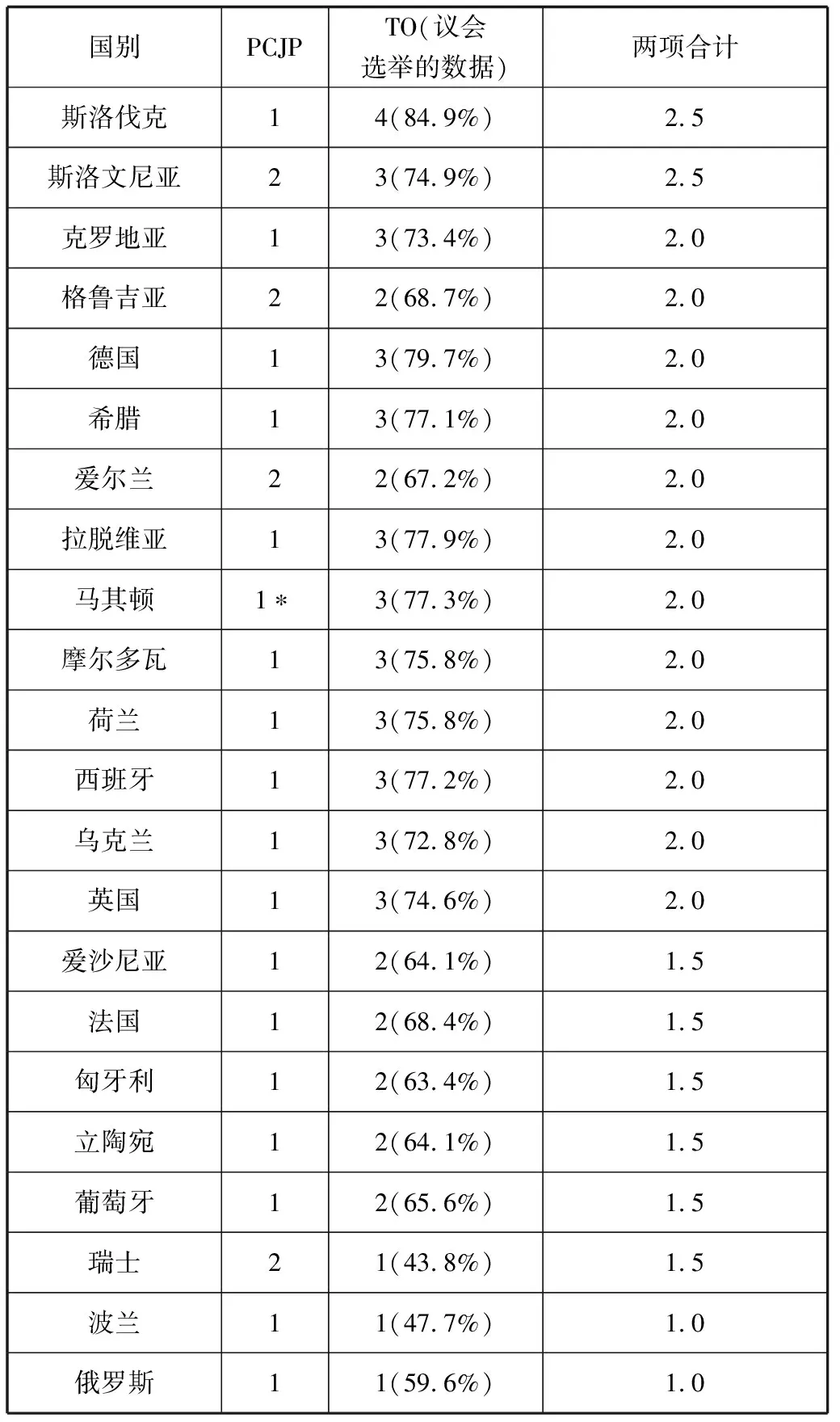

(一) 对政治参与程度的量化研究

要想评价不同国家公民参与政治的程度高低,必须选择一定的指标进行衡量。从理论上说,选举的各方面指标越多,评价结果就越客观公正。本文则选取两个指标,即PCJP、TO。应用指标的方式是:

首先将PCJP指数的数值映射到5分制量表,即:如果一国加入政党的公民数超过公民总数的20%则记5分,PCJP指数的数值如果为15%至20%则记4分,PCJP为10%至15%则记3分,PCJP为5%至10%则记2分,PCJP不足5%的则记1分。(当然,也可以设计更精细的量表。)

其次对某一时段内举行的选举的TO指标取平均值,将此平均值映射入5分制量表中,即:参与投票的选民人数如果达到总选民人数的90%以上则记5分,TO指数如果在80%-90%之间的记为4分,在70%-80%之间的记3分,在60%-70%之间的记2分,不足60%的记1分。需要指出的是:第一,也可以采取不同的标准设定5分制量表,例如85%以上记5分,85%-70%记4分,以此类推,但分数的高低一定是与TO指数的高低对应。第二,这种衡量方式明显有利于实行强制投票制的国家得到更多的分数,但无论是自愿参与投票还是被迫参与投票,TO指数的确能反映公民参与政治的程度。

最后将两个指标对应的分值相加并进行排序*当然,如果有其他关于公民政治参与情况的数据——例如公民向政府提出建议的比例、公民向政府提出的建议被接受的比例等——也可以加入这个表格中,并且还可以对不同的指标按照其重要性分别赋予不同的权重加以计算。。由此得出的排序就在一定程度上反映了不同国家在某一时段内公民参与政治的程度差异。例如对20世纪90年代欧洲一些国家的情况进行计算和排序的结果如表2所示。

表2 部分欧洲的政治参与情况排序表(5分制量表)

国别PCJPTO(议会选举的数据)两项合计斯洛伐克14(84.9%)2.5斯洛文尼亚23(74.9%)2.5克罗地亚13(73.4%)2.0格鲁吉亚22(68.7%)2.0德国13(79.7%)2.0希腊13(77.1%)2.0爱尔兰22(67.2%)2.0拉脱维亚13(77.9%)2.0马其顿1∗3(77.3%)2.0摩尔多瓦13(75.8%)2.0荷兰13(75.8%)2.0西班牙13(77.2%)2.0乌克兰13(72.8%)2.0英国13(74.6%)2.0爱沙尼亚12(64.1%)1.5法国12(68.4%)1.5匈牙利12(63.4%)1.5立陶宛12(64.1%)1.5葡萄牙12(65.6%)1.5瑞士21(43.8%)1.5波兰11(47.7%)1.0俄罗斯11(59.6%)1.0

注:表中*符号标注的数据为估算的数据。

数据来源:Alan Siaroff, Comparative European Party Systems: An Analysis of Parliamentary Elections Since 1945, New York & London:Garland Publishing, Inc. 2000, pp. 25-6.

在进行了以上排序后可以得出一些结论:第一,北欧国家、地中海国家的政治参与水平相对于东欧国家来说普遍较高;第二,小型国家的政治参与水平要普遍高于大型国家,因为民主制度在大型国家更容易落实;第三,如果一国设有选举产生实权总统的制度(例如法国、格鲁吉亚、波兰、俄罗斯),那么该国选民参与议会选举的积极性会显得比实行议会制共和制国家的公民参与议会选举的积极性低一些。

(二)对政党体系所属类型的量化定性研究

以上通过举例介绍了如何用量化指标来衡量政治参与程度,接下来再以“用量化指标来对各国政党体系所属类型进行定性”为例来说明如何应用有关指标。

首先要说明的是,本文认为我国政治学中经常使用的“两党制”、“多党制”的概念并不是十分确切。例如美国并没有法律规定该国实行两党制,法国也并没有法律规定该国实行多党制,这两个国家的政党生态在很大程度上是自然形成的。因此本文认为,可以将西方国家的所有政党及其关系的总和称为“政党体系”。政党体系是在各国的政治制度(特别是选举制度、组阁制度)、政党发展态势、政党竞争态势、非成文政治传统等因素的综合作用下形成的一种客观存在的综合体,不宜将其仅仅归纳为某种政治制度的产物。因此人们可以说“英国的政党体系属于两党型政党体系,德国的政党体系属于多党型政党体系”,但不宜说“英国实行两党制、德国实行多党制”。

其次要说明分析各国政党体系所属类型的意义何在。例如某国在上一届选举后根据选举结果出现了两党型政党体系,在本届选举后则出现了一个大党与一个小党联合执政的多党型政党体系,那么观察者就可以明确地知悉该国的政治生态出现了何种主要变化,并进而可以分析这种变化产生的原因及可能带来的影响。

对政党体系所属类型进行的分类往往是由研究者主观作出,因此不同的研究者会采取不同的划分标准。例如按照政党政治研究领域的著名学者萨托利对议会分化程度进行的分析,[6]可以简单地将政党体系分为三种类型:两党型(议会中得票率超过3%的政党的数量为2个)、多党型(P3%S指数超过5)以及处于二者之间的温和多党型(P3%S指数为3至5)。

但是,如果再引进一些其他指标,就可以把政党体系进行更细致的区分。加拿大学者西亚罗夫将政党体系的类型分为8种,[7]他选用的指标有4个:P3%S、2PSC、SR1:2、SR2:3。政党体系的类型及划分标准是:

1.两党型。这种政党体系的量化指标是:2PSC的数值要达到95%以上;P3%S的数量通常恰好为2,很少会超过3。通常情况下两大党中的一个政党会拥有议会中的绝对多数议席。

2.温和多党型之一:两大党加一小党型,也称“2+0.5”型,即通常由两大党之一与一个小党联合执政。这种政党体系的量化指标是:P3%S的数量为3至5个,2PSC的数值为80%-95%,SR1:2的数值通常小于1.6,SR2:3的数值通常为1.8以上。换句话说,在这种政党体系中,第二大党与第三大党的议席数之差明显大于第一大党与第二大党的议席数之差。在这种体系中,两大政党之一也有可能获得议会中的绝对多数席位。

3.温和多党型之二:一个党占据主导地位型。这种政党体系的量化指标是:P3%S的数量为3至5个,SR1:2的数值通常超过1.6,但SR2:3的数值通常较小。在这种政党体系中,占据主导地位的政党议席数明显多于其他政党,有可能获得议会中的绝对多数议席。

4.温和多党型之三:有两个主要政党型。这种政党体系的量化指标是:P3%S的数量为3至5个,SR1:2的数值通常小于1.6,SR2:3的数值通常大于1.8。在本类型的政党体系中,第二大党与第三大党的议席数之差明显大于第一大党与第二大党的议席数之差,但是两大党中的任何一个都很难在议会中获得绝对多数议席,这就是与两党型政党体系的主要区别。

5.温和多党型之四:各政党不相上下型。这种政党体系的量化指标是:P3%S的数量为3至5个,这几个政党的议席数大体相等;SR1:2的数值通常为1.6以下,SR2:3的数值通常为1.8以下。因此第一大党与第二大党的议席数之差并不大,第二大党与第三大党之间的议席数之差也不大,通常情况下第一大党与第三大党之间的议席数之差也并不是很大。

6.极端多党型之一:一个党居于主导地位型。这种政党体系的量化指标是:P3%S的数量多于5个,SR1:2的数值通常为1.6以上。在这种政党体系中,第一大党也不容易获得议会中的多数席位;按照所拥有的议席比例来推测,第一大党也有可能无法执政。事实上,尽管在这种政党体系中第一大党往往需要组成执政联盟,但其在组建政府的时候有较大的决定权。

7.极端多党型之二:有两个主要政党型。这种政党体系的量化指标是:P3%S的数量超过5个,SR1:2的数值通常低于1.6,SR2:3的数值通常超过1.8,2PSC的数值通常在55%至75%之间。因此,两大党之中的任何一个政党都不会在议会中拥有绝对多数席位。

8.极端多党型之三:各政党不相上下型。这种政党体系的量化指标是:P3%S的数量多于5个,SR1:2的数值小于1.6,SR2:3的数值小于1.8。也就是说,议会中的三个大党的议席数量不存在太大的差异。然而,由于2PSC的数值通常低于60%,因此除非是两大政党建立执政联盟,否则至少需要3个政党联合组阁才能拥有议会中的绝对多数议席。[8]

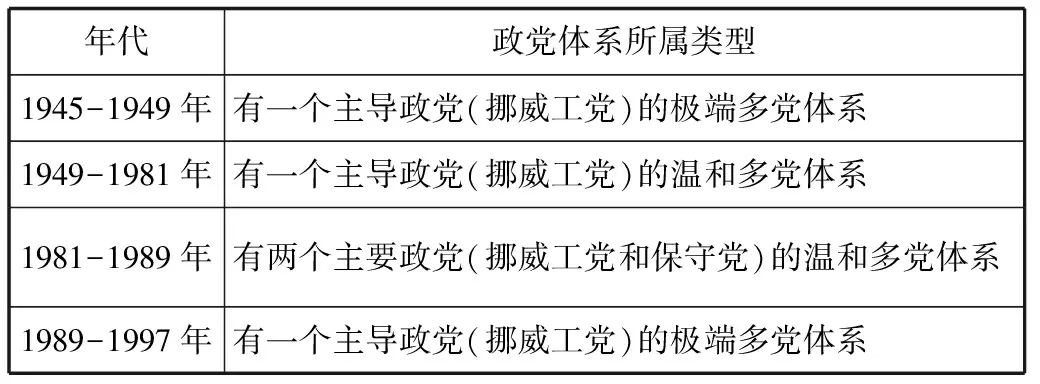

按照以上分类标准,以挪威为例,结合表1列出的数据并且忽略掉一些短暂出现的政治波动,可以看出在不同时段内,挪威的政党体系主要发生了如下变迁:

表3 挪威的政党体系所属类型的变化

经过表3中的分析,可以一目了然地看出:第一,在挪威的政治中,长期发挥主导作用的是挪威工党,在该国很少有政党能与其相匹敌。第二,在极端多党体系之下,国会中的政党数量相较于温和多党体系下国会中的政党数量为多,这种情况就会使处于主导地位的政党更容易发挥主导作用,因此在表中的第一、第四个阶段挪威工党的政治影响力会大于其在第二、第三个阶段的影响力。第三,挪威保守党的影响力在1981-1989年一度增强,但随后又被挪威工党压制。

三、 结 论

(一) 对上述量化工具的评价

政党政治是一个复杂的研究客体,要想对其展开科学的分析、评判,需要找到适当的切入点,否则就会产生千头万绪、无从下手之感。本文介绍的量化指标即分别抓住了国外政党政治过程中的一些重要方面,可以对这些方面予以反映,从而使研究者可以对指标进行对比、甄别并得出研究结论。不仅如此,相对于采用随机的直观观察法而言,上述指标的确立可以使研究者围绕同一组指标开展跨时段、跨国别、跨地区的系统性比较研究,并最终通过有效数据的形式支撑研究结论,因此上述量化工具的应用价值是值得重视的。

但是也须看到,上述研究工具是西方学者根据西方国家多党“轮流坐庄”的选举政治实践而设计的,这些指标的适用性在西方国家更加突出,如果用它们来研究我国的政党政治,那么其中的一些指标的适用性就要大打折扣。尽管如此,中国学者应当学会利用本文中介绍的量化工具来分析国外的政党政治生态、评价其政治制度的有效性、正当性,这是因为有关研究方法毕竟是经国外的研究实践检验过的有效方法。

由此可以看出,一定的研究方法是针对一定的客观实践而产生。针对不同的研究客体,应当而且必须采取适当的、有针对性的研究方法,应当借鉴其他政治实践中的那些可以通用的研究方法,而不应当将异域的研究方法不加分析地全盘借鉴过来。

(二)对定量研究与定性研究的关系的分析

为了说明如何应用第一部分介绍的定量指标开展研究,本文第二部分举了两个例子,即以客观数据为依据对一些国家的政治参与程度进行评价、对一些国家的政党体系所属类型进行定性。通过这两个例子可以看出,它们有一个共同特点,即都是以定量研究为基础来达到定性研究的目的。这就揭示出一个事实,即定量研究可以成为定性研究的基础,也就是说,定量研究可以转化为定性研究。这一现象有助于化解定性研究与定量研究的方法论之争。

不论是在国内还是在国外,在政治学界乃至社会科学界都长期存在着定性研究方法与定量研究方法孰优孰劣之争,甚至隐隐出现了对立的学术流派。之所以会出现这种争论,其背后潜藏着这样一个事实:即争论中的一方在主观上有意排斥定性研究,而另一方则有意排斥定量研究。本文认为,这种争论是不必要的,因为在实际研究过程中定量研究方法与定性研究方法之间的关系并不是排斥的,人的主观价值偏好才是争论产生的原因。

由于既有研究颇多,本文无意对定性研究与定量研究展开详尽的比较,仅想指出二者在某一个具体的研究过程中是无法割裂、不可偏废的。之所以这样说,原因有二:

第一,只有定性研究才能为人们提供知识,定量研究只能够为人们提供信息——也就是说,如果不对以量的形式呈现的信息进行分析、提炼、定性,那么量化的信息只是一堆数字,它们不具备超出数字本身的意义。只有分析数字背后体现出的现象、规律、含义,数字才有意义。如本文的例子所示,如果人们仅占有了庞大的相关数据而不加以定性研究,那么数据之间只有大小的差异,却难以传达意义、揭示发生了何种变化。只有对数据加以分析、总结,才能知道哪个国家的民众政治参与水平高、哪个国家的民众政治参与水平低;才能知道某个国家的政党生态因选举而发生了何种变化、这种变化在历史中会否呈现出某些规律性,由此才能探究相应的变化所涉及的政治问题。

第二,定性研究不能是空穴来风的研究,必须有事实的支撑。而定量研究可以成为定性研究的有力支撑——尽管并不是所有定性研究都必须以定量研究为基础,但定量研究往往能够为定性研究提供更加鲜明、更加充分、更加令人信服的理据。当然,也不能认为定量研究是万能的,例如有些数据不完备的研究对象不适用定量研究的方法;也不能认为经定量研究得出的结论一定是正确的,具体研究结论正确与否还要综合进行分析评判;更不能认为定量研究的研究成果的价值就一定高于定性研究——在研究中,最重要的是智慧而非某种开展研究的技巧。

总之,定量研究可以而且必须成为定性研究的基础,定性研究也应有意识地利用定量研究方法。定性研究与定量研究绝不应当是排斥的关系,而应当在有关研究中发挥相辅相成的作用。

参 考 文 献

[1]Ali ?arkoglu, “The Turkish Party System in Transition: Party Performance and Agenda Change,” Political Studies, Vol. 46 1998, pp. 544-71.

[2]Metin Heper, “Islam and Democracy in Turkey: Toward a Reconciliation?” Middle East Journal, Vol. 51 1997, pp. 32-45.

[3]Henry R. Kerr, “The Swiss Party System: Steadfast and Changing,” in Hans Daalder, ed., Party Systems in Denmark, Austria, Switzerland, the Netherlands and Belgium, London: Frances Pinter 1987, pp. 107-92.

[4]David Hanley, “France: Living with Instability,” in David Broughton and Mark Donovan, eds., Changing Party Systems in Western Europe, London: Pinter 1999, pp. 48-70.

[5]Ray Taras, “Politics in Poland,” in Gabriel A. Almond, Russell J. Dalton and G. Bingham Powell Jr., European Politics Today, New York: Longman 1999, pp. 364-420.

[6]See Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Cambridge: Cambridge University Press 1976, Vol. 1.

[7]See Alan Siaroff, Comparative European Party Systems: An Analysis of Parliamentary Elections Since 1945, New York & London:Garland Publishing, Inc. 2000.

[8]夏涛、夏庆宇.政治周期运动现象的形成机理分析[J].国外社会科学,2017(3).