TCD监测下定量预测蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛预后的最佳界值研究

2018-05-31康瑜杨小芳

康瑜,杨小芳

脑血管痉挛(cerebral vasospasm,CVS)是蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)后严重并发症,可直接导致患者死亡或残疾[1],随着各种新型治疗方案及药物的应用,患者预后已得到有效改善[2]。但在相同治疗方案下,患者预后差异仍较大,需对患者进行可靠分级,以开展个性化治疗方案。根据CVS的类型、范围等虽能对患者进行初步分级[3],但仍缺乏量化,难以有效指导临床疾病治疗。经颅多谱勒超声(transcranial doppler,TCD)能够实时监测脑血管搏动及血流情况,直接反映脑灌注情况[4],利用其所得指标量化评估患者病情,可能有助于指导患者分级并开展针对性治疗,但目前尚未见此类定量研究。本研究重点建立TCD相关监测指标对患者预后的预测模型,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2016年1月至2017年1月我院神经内科收治的SAH后CVS患者43例,开展回顾性分析。本研究已获得院伦理委员会批准,纳入患者均知情且签署同意书。纳入标准:参考美国卒中协会发布的相关标准[5],确诊为动脉瘤性SAH,且责任动脉瘤位于颈内动脉系统;自主接受手术治疗,术后根据临床症状、CT、脑血管造影、TCD等,参考赵一平等[6]报道的诊断方案,确诊为CVS,并且排除大脑中动脉(MCA)局限狭窄。排除标准:妊娠期妇女;药物过敏史患者;心、肝、肾等重要脏器功能障碍或衰竭患者;恶性肿瘤患者;癫痫等神经系统疾病史患者;自主放弃治疗出院患者;SAH未接受手术治疗,始终接受保守治疗患者;TCD难以探测血流信号患者;后循环动脉瘤患者;严重高血压、糖尿病患者;SAH导致重度颅高压,出现全脑血管重度痉挛脑血流下降症状患者。43例患者中,男18例,女25例;年龄39~67岁,平均(48.0±6.7)岁;动脉瘤位于前交通动脉18例,颈内动脉13例,大脑中动脉6例,其他6例;改良Fisher分级1级13例,2级15例,3级10例,4级5例。

1.2 方法

1.2.1 治疗方案 所有患者均接受针对CVS的常规治疗方案,包括对症行抗炎、脱水、服用神经营养药物、鼻导管吸氧、应用钙离子阻滞剂及血管扩张药物等,均治疗2周。

1.2.2 TCD检测方案 所有患者持续接受TCD监测,并且于开始CVS治疗第1、3、7、14天时择点观察并且计算大脑中动脉(MCA)、大脑前动脉(ACA)的搏动指数(PI)、平均血流速度(Vm)及Lindegaard指数(LDGI)。主要仪器:2020TCD超声诊断仪,德国EME公司生产,探头频率2 MHz,各动脉PI、Vm值取双侧平均值。LDGI为MCA-Vm与颅外段颈内动脉Vm比值。

1.2.3 疗效评价 ①近期疗效。治疗2周后评判近期疗效。显效:治疗结束后经CT、MRI、TCD等诊断方案未发现新病灶,颅内静脉回流正常,患者临床症状及体征完全消失,生活完全自理;有效:治疗结束后经CT、MRI等诊断方案未发现新病灶,颅内静脉回流正常,患者临床症状及体征明显改善,但仍存在轻微锥体外系损伤,生活基本自理;无效:治疗结束后CT、MRI发现新病灶,患者临床症状和体征未见明显改善或出现加重,生活无法自理。②远期疗效。患者出院后随访3个月,根据格拉斯哥预后量表(Glasgow outcome scale,GOS)评分将患者疗效划分为良好、残疾、昏迷或死亡3个等级。

1.2.4 研究路线 首先对患者TCD监测结果和近期及远期疗效进行描述性统计;随后分析TCD监测指标中患者近期及远期疗效的独立危险因素;最后利用分析结果构建预测患者近期及远期疗效的风险评估模型,并且评估该模型的预测价值,计算最佳界值。

1.3 统计学处理

2 结果

2.1 患者TCD监测结果描述性统计

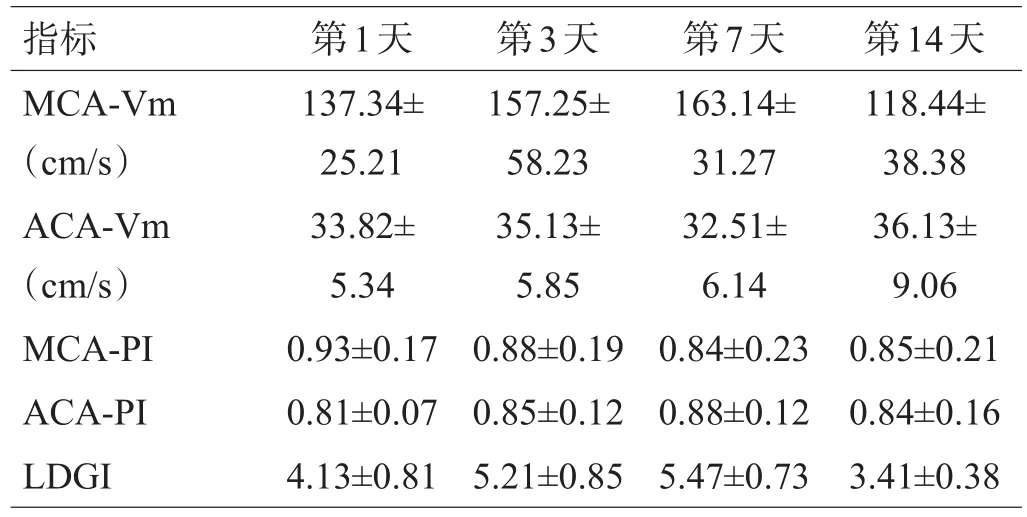

43例患者治疗不同时间点TCD监测指标结果见表1。

表1 43例患者治疗不同时间点TCD监测结果(±s)

表1 43例患者治疗不同时间点TCD监测结果(±s)

指标MCA-Vm(cm/s)ACA-Vm(cm/s)MCA-PI ACA-PI LDGI第1天137.34±25.21 33.82±5.34 0.93±0.17 0.81±0.07 4.13±0.81第3天157.25±58.23 35.13±5.85 0.88±0.19 0.85±0.12 5.21±0.85第7天163.14±31.27 32.51±6.14 0.84±0.23 0.88±0.12 5.47±0.73第14天118.44±38.38 36.13±9.06 0.85±0.21 0.84±0.16 3.41±0.38

2.2 患者近期及远期预后描述性统计

患者近期疗效:显效20例(46.51%)、有效13例(30.23%)、无效10例(23.26%);患者远期疗效:良好29例(67.44%)、残疾7例(16.28%)、昏迷或死亡7例(16.28%)。其中近期显效患者20例远期疗效均良好;近期有效患者13例中9例远期疗效良好,4例出现残疾;近期无效患者10例中3例远期出现残疾,7例昏迷或死亡。

2.3 患者近期预后独立危险因素分析

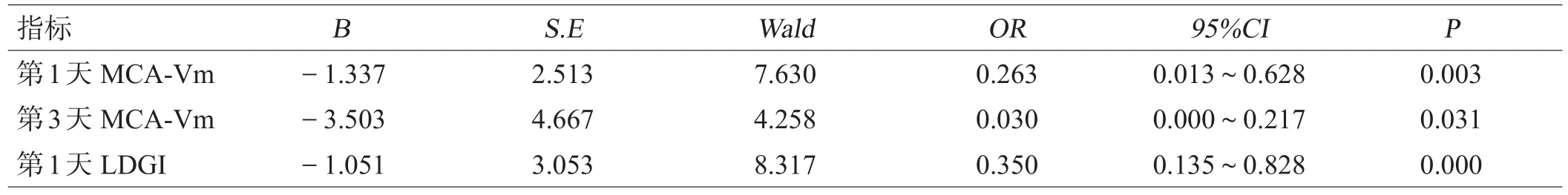

纳入近期预后为因变量(显效=1,有效及无效=0),各时点MCA-Vm、ACA-Vm、MCA-PI、ACA-PI、LDGI为自变量(均按连续变量赋值),其中速度相关数据指标较大,为避免后续建立回归模型后风险评分值过大,单位换算为m/s。经Logistics回归分析,结果显示第1天、第3天MCA-Vm及第1天LDGI是患者近期疗效的独立危险因素(P<0.05),见表2。

2.4 患者近期预后风险评估模型的建立及其ROC曲线分析

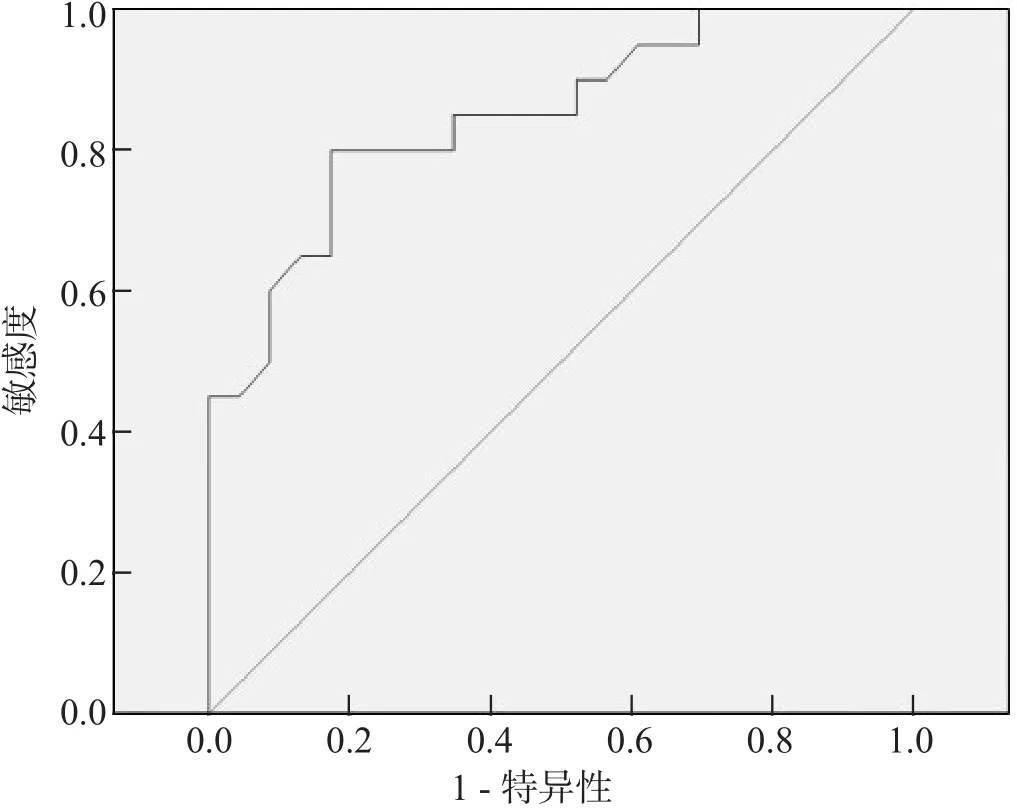

纳入第1天MCA-Vm、第3天MCA-Vm和第1天LDGI建立风险评估模型,以Losigtics回归分析得出的回归系数β(取正值并四舍五入保留1位有效小数)作为对应变量的计分值,建立风险评估模型入下:风险评分=1.3×第1天MCA-Vm+3.5×第3天MCA-Vm+1.1×LDGI。以此模型对所有患者赋分,通过ROC曲线评价该模型对预测患者不良预后的预测效果,分析显示该ROC曲线下面积=0.849(标准误=0.059,P<0.001,95%CI=0.734~0.964),曲线的最佳界值为11.24分,此时敏感度0.800,特异度0.826,见图1。

2.5 患者远期预后独立危险因素分析

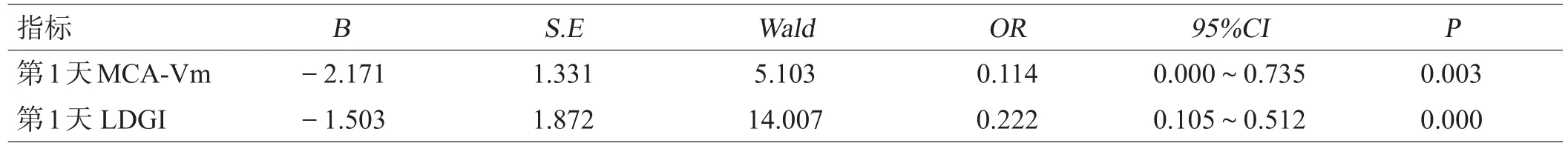

纳入远期疗效为因变量(良好=1,残疾、昏迷或死亡=0),其它方案参考近期疗效独立危险因素的分析方案,经Logistics回归分析,结果显示第1天MCA-Vm及第1天LDGI是患者远期预后的独立危险因素,见表3。

2.6 患者远期预后风险评估模型的建立及其ROC曲线分析

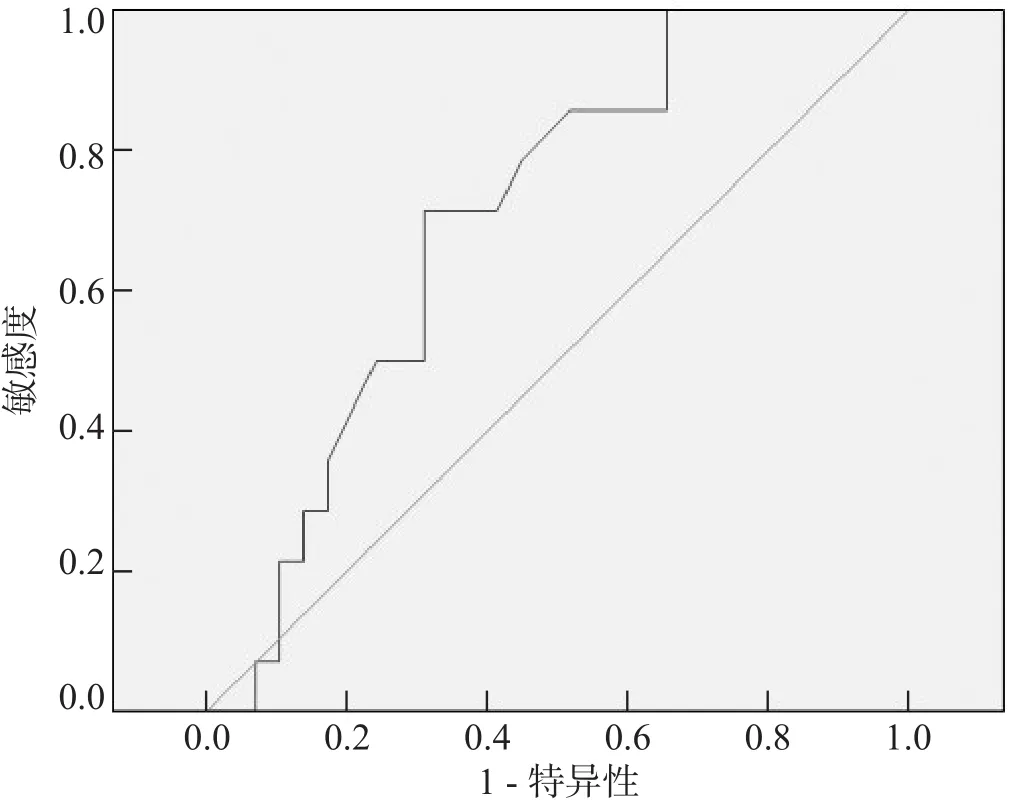

参考近期预后风险评估模型的建立方案,建立远期预后风险评估模型:风险评分=2.2×第1天 MCA-Vm+1.5×第1天LDGI。以此模型对所有患者赋分,通过ROC曲线评价该模型对预测患者远期不良预后的预测效果,分析显示该ROC曲线下面积=0.703(标准误=0.079,P=0.032,95%CI=0.547~0.859),曲线的最佳界值为8.55分,此时敏感度0.857,特异度0.483,见图2。

3 讨论

现阶段临床已能有效早期预测或诊断CVS,并且通过有效措施防治该疾病,改善预后。买吾拉江·阿木提等[7]认为高血压病史、吸烟史、改良Fisher分级、Hunt-Hess分级等均是脑动脉瘤性SAH后CVS发生的独立影响因素;俞学斌等[8]建立基于Fisher分级、MCA-Vm、痉挛指数的预测模型,能够有效预测脑动脉瘤性SAH后CVS的发生,ROC曲线显示该模型的预测准确率为94.4%。刘永飞等[9]综述报道多种防治CVS效果可靠的药物,包括多种钙离子通道阻滞剂、他汀类药物及激素类药物等。

上述研究结论虽对防治CVS有一定价值,但多项研究指出患者预后仍待提升,如刘艳等[10]纳入31例SAH患者,应用尼莫地平预防SAH后CVS,患者痊愈率仅77.42%,且仍有2例患者因脑血管痉挛死亡;王艮卫等[11]对44例出现CVS的SAH患者,采用法舒地尔联合尼莫地平治疗,其近期显效率仅为54.54%,远期仍有7例患者昏迷或残疾。这均说明即便患者早期表现相似、采用相同的治疗方案,其预后可能仍有较大差异,提示可能需要利用有效指标对CVS病情进行分级,并且给予更具针对性的个性化治疗,即对不良预后风险较低患者,采用常规疗法可能已足够保证疗效,降低医疗费用;对不良预后风险较高患者,可能仍需探寻更可靠的治疗方案。这有助于合理利用医疗资源,满足“精准医疗”的核心理念。

表2 43例患者近期预后独立危险因素分析

表3 43例患者远期疗效独立危险因素分析

图1 近期疗效风险评估模型对近期不良预后的预测ROC曲线

图2 远期疗效风险评估模型对远期不良预后的预测ROC曲线

TCD能够直接测量颅内动脉血流速度[12],是诊断CVS的重要方法,目前多认为MCV-Vm>120 cm/s是TCD诊断CVS的标准,且指出血流速度在一定范围内随着血管痉挛程度的加重而增快[13-15],这表明以TCD监测指标构建量化模型评估患者预后有一定可行性。本研究发现,CVS治疗第1天MCA-Vm、第3天MCA-Vm和第1天LDGI是影响患者近期疗效的独立危险因素,利用回归分析结果构建近期疗效风险评估模型,结果显示该模型对预测近期不良预后的最佳界值为11.24分,此时敏感度0.800,特异度0.826。这说明治疗早期MCA-Vm、LDGI对患者近期疗效有较高的预测价值,可能是因为治疗早期CVS对中枢神经系统已造成不可逆的影响,而临床治疗虽能避免CVS的后续影响,但难以纠正上述不可逆影响,这与既往报道[16]结论一致。随访观察患者远期疗效,也有相似结论:患者远期疗效的独立危险因素主要为CVS治疗第1天MCA-Vm和第1天LDGI,均为早期指标,构建风险评估模型后,结果显示得分超过8.55分患者更易出现远期不良预后。可见,CVS对中枢神经系统的损伤可能在其被有效诊断之前已形成,因此临床对CVS的处理方案仍应以预防为主,同时通过治疗第1天TCD检测指标构建风险评估模型,对高不良预后风险患者采用更先进、科学的治疗方案可能更具临床价值。

本研究所构建的风险评估模型仅围绕TCD测量指标,因此结果可能存在偏倚,后续工作应该纳入更多对患者预后可能有影响的指标,进行更全面地分析,从而更好地对患者分级。但本研究结果仍有一定价值:即早期开展TCD监测,对预测患者不良预后风险有一定价值,能够对患者进行初步分级。

[1] 吕涛.张晓华.蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的生物学标记物[J].国际脑血管病杂志,2015,23:469-473.

[2] 旷仁钊,唐晓平.丹红防治蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛[J].中华实验外科杂志,2015,32:2315-2315.

[3] Moftakhar P,Cooke DL,Fullerton HJ,etal.Extentof collateralization predicting symptomatic cerebralvasospasm among pediatric patients:correlations among angiography,transcranial doppler ultrasonography,and clinical findings[J].J Neurosurg Pediatr,2015,15:282-290.

[4] 詹绍萍,刘辉,郁鹏,等.经颅多普勒超声诊断自发性蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛[J].中华神经外科疾病研究杂志,2015,14:175-176.

[5] Ter LM,van Dijk JM,Stewart R,et al.Modulation of cerebral blood flow with transcutaneous electrical neurostimulation(TENS)in patients with cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage[J].Neuromodulation,2014,17:431-437.

[6] 赵一平,张贺,李松柏,等.蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛常规影像诊断方法的研究[J].临床放射学杂志,2013,32:469-474.

[7] 买吾拉江·阿木提,麦麦提力·米吉提,培尔顿·米吉提,等.动脉瘤性蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的危险因素分析[J].中国神经精神疾病杂志,2014,40:682-686.

[8] 俞学斌,金国良,吴承龙,等.动脉瘤性蛛网膜下腔出血后症状性脑血管痉挛预测指数的临床研究[J].浙江医学,2014,36:374-377.

[9] 刘永飞,赵贵锋.动脉瘤蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛药物治疗的研究进展[J].医学综述,2016,22:2607-2612.

[10]刘艳,朱明秋,林丽晴,等.尼莫地平防治蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的疗效分析[J].神经损伤与功能重建,2014,9:38-39.

[11]王艮卫,吴楠,牛光明,等.法舒地尔联合尼莫地平治疗蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的临床研究[J].中国临床药理学杂志,2016,32:963-965.

[12]丁则昱,张倩,吴建维,等.床旁TCD监测对蛛网膜下腔出血后迟发性脑缺血价值研究[J].中国卒中杂志,2015,10:841-848.

[13]Ricarte IF,Funchal BF,Miranda Alves MA,et al.Symptomatic cerebral vasospasm and delayed cerebral ischemia following transsphenoidal resection of a craniopharyngioma[J].J Stroke Cerebrovasc Dis,2015,24:e271-e273.

[14]Kumar G,Shahripour RB,Harrigan MR.Vasospasm on transcranial dopplerispredictiveofdelayed cerebralischemiain aneurysmal subarachnoid hemorrhage:a systematic review and meta-analysis[J].J Neurosurg,2016,124:1257-1264.

[15]于莹,许海洋,李蕴潜,等.经颅多普勒超声对颅底肿瘤术后迟发性脑血管痉挛的检测及防治[J].中风与神经疾病,2015,32:236-238.

[16]王青松,李钢.蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛发病机制的研究新进展[J].中华神经医学杂志,2013,12:422-425.