基于因子分析的大学生学习动力影响因素及群体差异化研究

2018-05-31鞠严萍

鞠 严 萍

(济南大学 教育与心理科学学院,山东 济南 250022)

1 引言

现代教育心理学认为,学习动力是学习主体对学习行为价值判断基础上的心理驱动总和,是由学习动机、学习兴趣和学习态度等非智力因素组成的.大学生学习动力充足的外在表现是学习目标明确、兴趣浓厚、学习自主性强、学习意志坚定.大学生的学习动力关系到其学习效率的提高、知识和技能的掌握,关系到其良好学习习惯和学习能力的形成与提升.学生的学习动力问题一直是教育心理学和教学理论与实践研究的最重要的领域之一.作为立德树人的高等院校,学生的学习动力状况更是衡量其人才培养质量的重要指标.

随着我国高校扩招力度的加大,大学生“天之骄子”的光环逐渐褪去,当前大学生所处的教育和经济环境较过去发生了较大的改变,这使大学生对自己学习的认知和掌控出现了一定的变化.当代90后和00后的大学生思维活跃、富有理想、有强烈的求知欲望,但也具有自我意识强、意志薄弱、学习功利性强的特点.在步入大学校园后,由于角色转换不适应、教育制度改革不完善、经济社会转型背景下各种思潮和情绪的影响等原因,使大学生的学习动力易受干扰.已有研究证明,我国高等学校大学生学习动力的状况不一,但都在一定程度上存在动力不足的现象.大学生在校期间的学习动力受到多方面因素的影响,这些影响因素或从根源上影响学习动力的形成,或从过程中影响学习动力的维持或强化.所以,探究大学生学习动力的构成,分析大学生学习动力的影响因素和影响路径,将对提升高等学校的教学质量、人才培养水平和教育管理水平提供理论的依据和方法的支持.

美国心理学家布鲁纳将学习动力因素分为内部因素和外部因素,内部因素是由学习本身,例如兴趣、对知识的渴求等而其引起的学习驱动力;外部因素是指由外部诱因,例如压力、激励措施等而引起的学习驱动力.奥苏伯尔认为学习动力由三种内驱力组成:认知内驱力、自我提高内驱力与附属内驱力.认知内驱力是一种求知的需要,发端于学生好奇的倾向,以及探究、操作、理解和应付环境的心理倾向,因为对学习结果的预期和家庭、社会等的影响而转变为实际的学习行为;自我提高的内驱力是一种通过自身努力,胜任一定的工作,取得一定的成就,从而赢得一定的社会地位的需要,属于外部的、间接的学习动力,但具有比认知内驱力更长久的作用时间;附属的内驱力是指个人为了保持长者们或权威们的赞许或认可,而表现出来的一种把学习或工作做好的需要,是年龄较小儿童的主要成就动机.在现有的文献中,国内学者也从多个角度分析和论证了大学生学习动力的影响因素.李宝富(2006)、陈雄锋(2011)利用调查问卷的方法得出大学生学习动力受主观与客观、外部与内部因素的影响.传燕(2016)等将影响学习动力的外部因素分为社会因素、学校因素和家庭因素.池丽萍(2006)通过对样本的学习动机和自我效能感的测量,得出个体的自我效能感能有效的增强学习动机.刘燕等(2013)通过测量和统计分析的方法得出包括心理、人格、学业变量、外部环境四个方面的16个指标与学生的学习成绩有显著的正相关.综上,学者们对大学生学习动力影响因素的研究较侧重于理论和性质上的分析;对90后和00后大学生个性的特点关注的较少;较少从群体差异化角度进行研究.90后和00后大学生成长在社会极速发展的时期,他们强调及时反馈,注重自我感受,作为学习主体的大学生对影响其学习动力的因素和学校相应的提升措施更有发言权.采用调查问卷的形式对抽样学校学生的学习动力影响因素进行调查,利用因子分析的方法将学习动力影响因素归类,提取主要影响因素;对不同群体在各因子上的得分进行比较,讨论差异背后的原因.在此基础上,提出切实可行的促进学生学习动力的对策和建议,为提升大学生的学习能力和高等学校的办学效果提供参考.

2 问卷设计与施测

在已有研究的基础上,通过访谈法征求部分大学教师和学生代表的意见,选取了19个与大学生学习动力有关的因素个:父母期望(q1)、校园文化活动(q2)、专业兴趣(q3)、学校基础设施(q4)、学习目标(q5)、校园布局(q6)、学业成绩(q7)、他人督促(q8)、学校管理制度(q9)、教师个人魅力(q10)、学习氛围(q11)、创新创业类活动(q12)、课程内容(q13)、学习方式转变(q14)、与周围人的关系(q15)、教师授课方式(q16)、学校对所学专业的重视程度(q17)、就业压力(q18)、社会风气与现象(q19).调查问卷问题的设置采用里克特(Likert)5级量表的形式,测量受访者对每个题目的反应倾向,即要求受访者根据自身的情况与题目描述的符合程度选择相应的数字,“非常符合”、“符合”、“难以确定”、“有些不符和”、“完全不符合”分别计为5、4、3、2、1分,得分越高说明被试对该设置问题表示的倾向越强烈.

采取随机抽样的方式对山东省两所比较有代表性的A大学和B大学的在校生进行调查,共发放问卷330份,回收319份,问卷回收率为96%,有效问卷310份,问卷有效率为93%.样本的基本结构为:男性143名,女性167名,大一学生65名,大二学生68名,大三学生66名,大四学生101名,来自城市的受调查者有138名,来自农村的有162名.为了保证问卷的可靠性和有效性,对问卷分别进行信度和效度检验.信度估计采用同质性信度法,得出克朗巴哈α系数为0.908,问卷具有较高的信度.在效度估计方面,问卷问题部分来自权威问卷,本身具有较好的效度,问题的编制还多次征求相关专家、教师和受访者的意见,对题目内容和形式进行多次修改,以保证问卷具有较好的内容效度.

3 调查结果

3.1 描述性分析

运用SPSS软件对19个因素进行描述性分析,从图1可以看出各因素对大学生的学习动力均有一定程度的影响,且各因素之间差异明显,说明指标的选取良好.

3.2 因子分析

3.2.1 适用性检验

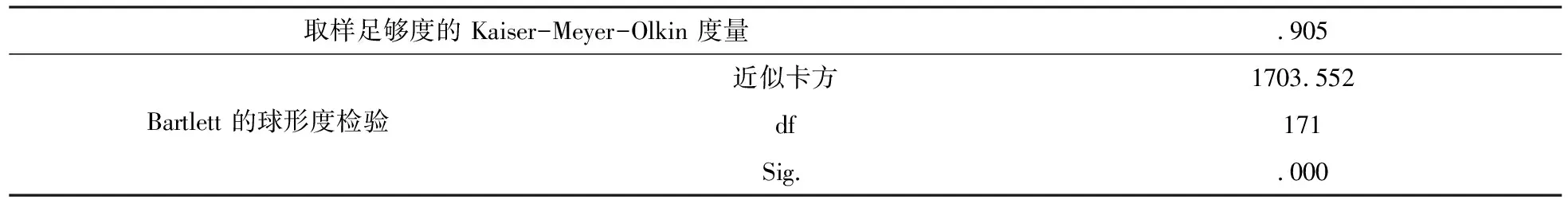

首先对样本数据因子分析的适用性进行检验,如表1所示q1至q19的KOM值为0.905,Bartlett 的球形检验的结果显著小于0.01,说明样本数据非常适合做因子分析.

图1 各因素得分均值折线图

表1 KMO 和Bartlett 的检验

3.2.2 确定因子个数

提取因子个数的依据为:(1)特征值大于或约等于1,并结合碎石图来提取;(2)对总方差的累积解释达到60%以上;(3)每个公因子包含的题项数大于等于3.经过探索性因子分析,由表2可知,提取5个公因子是比较合适的,对总方差的累积解释可达到65.76%.另外,通过碎石图分析,曲线从第5个因子开始趋于平缓,因此选取前5个因子为公因子.

表2 解释的总方差

因子载荷矩阵显示因子1包含了17个题项,除此之外只有2个题项在因子2上的载荷值大于0.5.因此,因子提取的结果不理想.为了使提取的公因子的意义更明确,需要进行因子旋转.利用SPSS进行因子旋转,结果表明Kaiser标准化的全体旋转法得出的结果最为理想,如表3所示.

旋转后的载荷矩阵,每个因子都包含三个及以上的题项,且基本上所有题项只在一个公因子上有较大的载荷值.学习氛围(q11),具有一定的干扰作用,所以将其剔除.大学生学习动力的影响因素可用以下因子进行解释.

因子1:包含课程内容(q13)、就业压力(q18)、教师授课方式(q16)、学习方式转变(q14)、教师个人魅力(q10)5个题项.这些题项反映了与学习课程有关的包括内容、教师、学习方式在内的影响因素.“就业压力”可以理解为学习的内容或结果可以缓解就业压力.因此,可以将因子1命名为“课程因子”.

因子2:学业成绩(q7)、专业兴趣(q3)、学习目标(q5)3个题项.这些题项反映了与学习自身相关的影响因素,包括学习的兴趣、目标和成绩对学习动力的影响,可以将因子2命名为“学习自身因子”.

因子3:包含校园布局(q6)、学校基础设施(q4)、学校对所学专业的重视程度(q17)、与周围人的关系(q15)4个题项,反映了学习的外在物质基础等对学习动力的影响.良好的人际关系(q15)是学习进程有效推进的重要保障.因此,可以将因子3其命名为“学习的外在条件因子”.

因子4:他人督促(q8)、学校管理制度(q9)、父母期望(q1)3个题项,反映了外界的约束或督促对学习动力产生的影响,可以将其命名为“外界约束因子”.

因子5:社会风气与现象(q19)、创新创业类活动(q12)、校园文化活动(q2)3个题项,反映了学习主体所处的人文、创新等环境等对学习动力的影响,可以将其命名为“学习的软环境因子”.

表3 旋转成份矩阵a

提取方法:主成份;旋转法:具有Kaiser 标准化的全体旋转法;a.旋转在15 次迭代后收敛.

3.2.3 不同群体学习动力影响因子得分的差异比较

在提取公因子并给出合理解释之后,根据各题项的分值可以得出各公因子的得分,并在此基础上比较不同的大学生群体,例如性别、专业、生源地、成绩优劣等在各公因子得分上的差异,并进一步分析学习动力各影响因素在不同群体的影响效力的差异.运用SPSS采用回归法估计因子得分系数,根据因子得分系数矩阵,可得出各公因子与各题项分值之间的函数关系.

计算样本的5个公因子得分,然后利用T检验或单因素方差分析比较不同群体间的得分差异.结果如表4所示(鉴于篇幅关系只列出在某个因子上具有显著性差异的组别),在0.05的显著性水平下:(1)学业成绩排名在半数以上的学生在课程因子上的得分显著高于成绩排名半数以下的学生,即课程因子对成绩较好的学生的学习动力影响效力更大;(2)非独生子女学生在外界约束因子上的得分显著高于独生子女,即外界约束因子对非独生子女学生的学习动力影响效力更大;(3)不同经济收入家庭的学生在学习本身因子上的得分有显著差异,经过两两比较(如表5所示),第二级收入的家庭(年收入5-20万)学生的得分显著高于一级收入家庭(5万以下)学生,即学习本身因子对中等收入家庭学生的学习动力影响效力显著大于低收入家庭的学生.

表4 分群体组内因子得分比较

表5 两两比较

4 研究结论与讨论

根据以上分析,大学生学习动力的影响因素可以归纳为课程因素、学习本身因素、外在条件因素、外界约束因素和学习软环境因素五个方面.并且这5个方面对不同群体的影响程度是有差异的.

4.1 课程因素对大学生学习动力的影响最为显著

课程因子的方差解释贡献率为39.54%,为五个因子中方差解释贡献率最大的因子,说明课程因素是大学生学习动力的首要影响因素.课程学习是大学生学习的主要形式,大学课堂是大学生对学习状态、学习效果、学习兴趣最为直接的自我感知场所.学生爱上课是学习动力强的外在表现,有以下几个方面的原因:(1)课程内容是否符合大学生的专业兴趣或需求,是否能帮助他们开阔眼界、增长知识、提升能力;(2)在课堂上所学的知识或提升的能力和技能,是否能够增加日后就业的砝码;(3)教师的教学方式是否多样化,传统单一的讲授式、灌输式的教学模式已不能满足当今大学生的个性化需求;(4)教师是否具有个人魅力和专业素养,教师的教学以外的个人因素能有效地引起学生对教师的追随,进而转化为课程学习的兴趣和动力;(5)大学专业课程多样化的学习形式较高中的枯燥、高强度、单一的学习方式更能激发学生学习的动力.大学生对课程因素的看重,与“90后”与“00后”大学生自我意识强、追逐自我体验的个性特征联系密切.

4.2 学习本身因素是影响大学生学习动力的第二大要素

学习本身因素包括学业成绩、学习兴趣和学习目标三个子因素,是大学学习动力的动机因素:(1)学业成绩对学习动力是正向的影响关系,根据自我效能理论,学业成绩较好的学生因为得到他人和自己的肯定而增强学习动力,成绩较差的学生因得不到认可而丧失学习的信心和动力;(2)专业兴趣能产生不竭的学习动力,浓厚的学习兴趣会促使大学生主动求知、探索、实践,并在学习过程中产生愉快的情绪体验,进而增强学习动力;(3)学习目标是引发学习行为和学习动力的直接原因,大学生一旦有了明确的学习目标,就会有学习的动力,并为达到目标而主动地、自控地学习.

4.3 外在条件因素、外界约束因素和学习软环境因素对大学生的学习动力的影响作用

此类因素为大学生学习动力的间接影响因素:(1)大学生学习的外在条件,包括学校布局、硬件设施、学校对所学专业的投入以及与周围人之间的关系等,该因素为大学生的学习提供有利条件,是维持学习动力的重要保障;(2)父母的期望与他人的督促、学校明确且严格的规章制度在一定程度上有助于学习动力的维持和提高,但不是根本原因;(3)积极向上的社会风气、学校浓厚的学术氛围和文化气息等构成学习动力的软环境,其与大学生的学习动力有一定的相关性.

4.4 课程因素对学业成绩较好学生学习动力的影响效力更大

由于学业成绩与学习动力的良性互动,成绩较好学生的学习主动性与积极性增强,从而投入更多的时间和专注力在课程学习上.这部分学生对课程因素的相关构成感知最为深切,对这类因素的要求也较高.课堂上,在前排就座并能与教师互动的学生总是那些“学霸”级的学生的现象,运用课程因素对此类学生学习动力的影响效力便得以解释.

4.5 外界约束因素对非独生子女学生学习动力的影响效力更大

该结论与这两类学生的成长背景的差异性有关,独生子女大学生在家庭中享有更多的资源,也承载着更多的疼爱、关注和期望,甚至部分独生子女家庭的家长已为孩子规划好未来发展的方向和道路.有关研究表明,过分干涉和过分保护的教育方式对孩子的成就动机和自尊感产生了一定的影响.在某种程度上,这种教育方式反而使独生子女大学生更追求自由和注重内心的感受,他们甚至会通过一些叛逆行为和表现来表示对外界束缚反抗,希望按照自己的原则去评判和选择.非独生子女学生要与其兄弟姐妹平分父母的关爱,其在父母面前表现自己的欲望更加强烈,从而父母的期望督促等外界因素对其学习动力的影响更显著.

4.6 学习本身因素对家庭条件较优越学生的影响效力更大

这种差异在一定程度上反映了家庭经济背景对高等教育过程和结果的影响.由于家庭条件较差和强烈的自尊心,贫困大学生的学习动力更多的来自改变命运的压力和与同辈的比较,对学习的兴趣、目标等关注的较少.家庭条件较好学生的父母大多拥有较高的学历和较先进的教育理念,他们给孩子更宽松的发展空间,尊重孩子的意见.孩子在这种家庭环境中成长,更容易找到自己未来的方向和兴趣所在,也更懂得如何让自己的理想成为现实.

5 提高大学生学习动力的建议与对策

(1)从体验入手,精心打造高校课堂.90后、00后大学生成长在社会变革的时代,他们接受新鲜事物的能力强,思想意识具有鲜明的个性色彩,追求自由,喜欢自我表达.以育人为根本任务的高等学校必须考虑其时代特点,因材施教才能保证育人效果.作为大学生学习的主要形式和情境,高校应从课程内容设置、教师的选拔与培养、教学方法改革等多方面迎合90后、00后大学生的个性需求,以良好的课程体验为基础,激发大学生的学习兴趣,提升课堂教学的质量.在课程内容设置上,增加课程导入环节,将理论与实践相结合,让学生了解该课程内容在实际中的应用和最新的研究动态.在教师的选拔和培养中做到科研与教学并重,并注重教师专业素养和教学技巧的提升.教学方法上,可根据课程的性质有选择的采用案例教学法、体验式教学法、社会实践法、技能竞赛法等.

(2)从肯定入手,增强特殊学生的学习信心.学业成绩较差更渴望得到家庭、学校和同学们的认可,家庭和学校应多鼓励和肯定后进生,可通过设置小目标、课程设计、课外活动等形式让后进生体验成功的满足感,从而提高学习的兴趣和动力.贫困大学生作为高校中相对弱势的群体,更需要得到学校和社会的支持与关爱.应从经济援助和学业支持两个方面帮助贫困生充分参与学校的教学和文化活动的各环节,提高其学习过程的满意度,关注学习本身,体验学习的乐趣,增强学习动力.

(3)从交心入手,以家庭和谐之爱促学习.民主的教育方式在引导孩子释放天性外,还会形成很多优良品质,如培养和发展兴趣爱好、坚强的意志、吃苦耐劳的精神等.《中国教育改革和发展纲要》明确指出:“家长应当对社会负责,对后代负责,讲究教育方法,培养子女良好的品德和行为习惯.”因此,父母要树立正确的教育理念,对孩子的爱要合理、恰当和科学:既要情感关怀,又要避免过渡溺爱和过多干涉;既要严格要求,又要互动交流;尽量营造宽松愉快的成长氛围.家庭要注重培养孩子的社会适应能力和竞争能力,开拓精神和创新意识,而不是过多的关注学习成绩、升学和就业.

(4)从条件升级和氛围营造入手,为学习动力和行为的维持护航.学校和合理布局、优质的资源、先进的设备为大学生的学习提供了有利条件,使他们可以毫无阻碍地畅游知识海洋,利用先进的技术手段体验科学的神秘与伟大.完善的管理制度、浓厚的学习氛围、探索创新的文化导向,可以健全学生的自我管理模式,激发学习热情和动力.

[参考文献]

[1]李洪玉,何一粟.学习动力[M].湖北:湖北教育出版社,2011.

[2]陈琦,刘儒德.当代教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2007.

[3]邵瑞珍.教育心理学[M].上海:上海教育出版社,1987.

[4]崔向军,郭永芳,王莹,等.大学生坚韧性与成就动机的相关研究[J].中国全科医学,2012,15(4B):1241-1243.

[5]传燕,成云.大学生学习动机的外在影响因素分析及培养[J].科教文汇,2016(10A)26-27.

[6]胡丽玲.自我效能感理论及其对大学生学习动机激发的启示[J].新课程研究,2009(10):140-142.

[7]谢开勇. 大学生学习动力系统调查与探析[J].高等教育研究,1998,14(1):70-75.

[8]熊静,余秀兰.研究型大学贫困上与非贫困生的学习经历差异分析[J].高等教育研究,2015,36(2):47-55.

[9]Zohreh Molaee,Fariborz Dortaj, Esmaeil Sadipour. Unmotivated Motivating:Toward Motivating L2 Learning, Based on Demotivating Factors[J].Procedia - Social and Behavioral Sciences,2016(217):9-16.

[10]González, Carina S.Learning healthy lifestyles through active videogames, motor games and the gamification of educational activities[J].Computers in Human Behavior,2016,55(A):529-551.

[11]刘燕,等.大学生学习动力影响因素及作用机制研究[J].思想教育研究,2013(7):69-72.