产销差算法对产销差率的影响与分析

2018-05-29张俊杰李淑慧

■ 张俊杰 李淑慧

产销差算法是产销差率测评的基础。倘若在“产、销、售”水量的定义、概念上认知不统一、有分歧、就会导致数据结构和算法上不统一;加上各单位在统计口径、时间、方法上不统一,产销差率测评结果就失去了公平性,可比性。算法是基础,数据是根本。只有把产销差中产、销的概念、定义、术语阐述清楚,界线明确,把数据结构、算法、口径统一,测评出的产销差率指标才有公正性、可比性。

产销差算法是产销差测评的基础,更是行业测评标准和依据。产销差率作为供水行业的一种重要的测评指标,其测评结果的公正性、真实性关乎着整个行业的发展,对行业的指导有着极其重要的作用。测评是为对标,更是为了找准差距,迎头赶上,可测评的结果一旦失去了公信力,测评就显得毫无意义。近年来,行业树立了很多产销差管控的标杆,可实际指导意义不大、推广价值不高。有管网结构,供水模式,难度系数,地域发展、工况环境等因素影响。其实,关键问题在于产销差算法,这才是争论和讨论的焦点。

区域计量测量流量

产销差算法争议由来已久,只是当前降差形势严峻,这个问题才暴露出来。产销差算法看似很简单,可真要算清楚、算明白,不是一件简单的事。产销差的数据结构出了问题、算法不统一,各自为政,才导致数出多门,指标多个。这个问题不解决,产销差指标测评的意义何在?可见,产销差算法问题亟待解决,已到了刻不容缓的地步,值得业内人士深入研究和探索。

一、根源在数据结构

万事总有个源头,产销差算法也不例外。虽然标准修订多次,可产销差算法问题还是没说清楚、讲明白。贯标培训多次,但始终未解决算法存在的诸多问题。诸如,“产”和“供”的问题定义不清楚,“外销水量”性质界定问题;“销”和“售”的问题等诸如此类问题。这些问题不解决,数据结构和产销差率算法就会改变。一旦数据结构发生改变,产销差算法就变了,产销差指标随之发生改变,行业测评体系的公正性、可比性随之就会失去效用。可见,起因是标准,根源在数据。数据结构改变才是产销差算法改变的根源。

从产销差算法来看,产水量和销售水量是引起产销差数据结构改变的因素。只有把产、销、售的概念界定清楚,数据结构统一,产销差算法统一,才不会再发生歧义和错误,为产销差率指标测评提供公正性。为此,应先讨论产销差数据结构,再探讨产销差算法对产销差率的影响。

大口径,塑料管相关仪

触摸屏相关仪

(一)产水量数据结构影响

《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016修订标准中对产销差率是供水量与销售水量的差值与供水量比值。从“供水量”定义看,把通过制水厂出厂计量仪表统计的全部商品水量之和称之为总的供水量。实际上,数据结构远不止这些,还应包括外购水量和外销水量。外购水量容易理解,而“外销”就有点复杂了。由于,对“外销”水量的认知属于“供水量”,还是“销(售)水量”的范畴存在很大分歧。

众所周知,在很多城市,由于水资源匮乏、河流稀少、水源污染、开源受限,一些乡镇、远郊区、县供水单位需通过外购水量解决供水问题。由此,供水单位之间形成了一种供水量的购销关系。正是因为这种购销关系,供水单位把“外销水量”作为了销(售)水量定义。倘若把“外销”水量作为销售水量,产销差率公式中分子产销差自然就小,分母产水量不变的情形下,产销差自然就偏低了。反之,分母产水量(供水量减去外供水量)变小,产销差率变大。可见,定义引起了供水量数据结构改变,从而导致了产销差算法的改变。

倘若,不把“外销”水量的性质界定清楚,规范和统一数据结构,产销差率算法就会乱了,偏差和出入就会很高,测评结果就失去公正。那么,该如何界定“外销”水量是“供”水量,还是销(售)水量昵?界定原则和依据得看外购单位与供水单位的运营模式和性质是否相同。倘若运营模式、性质完全相同,管网漏损完全由购水企业承担,那“外销”水量则应定义为“供”水量,反之则定义为销(售)水量。假设定义成立,产销差数据结构就发生了本质的改变。

(二)销和售对数据结构影响

鉴于《城市供水管网漏损控制及评定标准》中对“销”和“售”水量定义不够清楚,造成了“销”和“售”的混淆。“销”是“销”,“售”是“售”,两者不可混淆,“销”与“售”区别在于水量是否形成销售收入。标准中的“销”水量是指当月经过贸易结算水表销给用户的应收水量,至于水费是否上缴形成销售收入不在其范畴。而“售”指是当月形成销售收入的实收水量,包含了当月催缴到账的新欠、历史陈欠、罚没和抵账水量。可见,两者有着本质上的区别。如果不把“销和售”概念界定清楚、阐述明白,很容易把概念混淆,导致多个产销差指标。

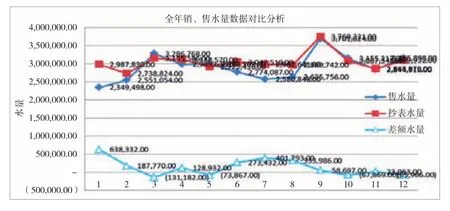

为了能把“销”和“售”概念说清楚,下面以一组“销”和“售”全年12月的水量数据为例来阐述“销”和“售”之间的差异。详见下图:

由图可知,每月的“销”和“售”水量均有很大差异,相差水量从-13.1×104万~63.8×104万立方之多。既有水费回收率原因,又有历史陈欠催缴水费因素,总之,“售”水量变化很大。可见,产销差与产售差两个概念不同,不能混淆一谈。

(三)统计口径对数据的影响

由于产销差率指标长期以来由供水企业自评,各自为政,在供、销水量上统计时间、节点,甚至包括统计范围均不同,加上对“产、销、售”概念认知程度不同,产销差统计口径上不统一。例如,从抄表方式上有单抄的,又有单、双月抄的,还有季度、年度抄的;从抄表时间上有1~10日、5~15日和1~20日抄的,时间跨度大;另外,像临时用水、施工用水、历史陈欠、催缴、稽查罚没、抵账折算的水量,加上退票,核减、补发等水量,统计口径实难统一。如果产销差数据统计的范围、时间或方法不同,即使按照统一算法测评的产销差数据也不会相同。

二、算法对产销差率的影响

产销差算法不统一的根源找到了,根据引起产销差数据结构变化因素推演变化后的产销差公式,计算和分析算法对产销差率的影响。

(一)外销水量对产销差率的影响

由于数据结构分析中已经把外销水量界定为供水量范畴,在计算产销差率时,就应先从产销差率公式的分子和分母中(供水量)同时剔除掉外销水量。为了更清楚阐述外销水量对产销差率的影响,下面通过案例分析。

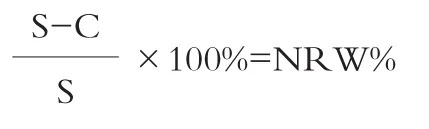

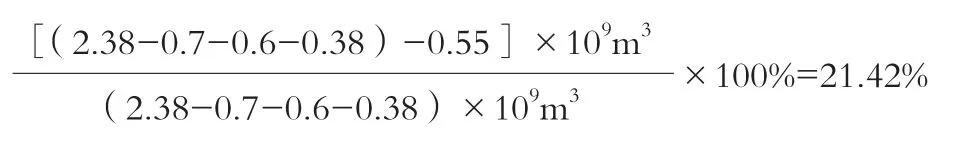

例如:某水务集团年总产水量为2.38×109m3,实际上年外销给A水务公司0.7×109m3,B水务公司0.6×109m3,C水务公司0.38×109m3。而实际该集团辖区内实际销售水量为 0.55×109m3。

假设,把“外销”水量作为“销售水量”计算其产销差率,则产销差率计算公式仍用原有公式即:

把产水量S和销售水量C代入产销差率方程式中,则产销差率为:

假设,把“外销”水量作为供水量来计算产销差率,则产销差率为:

从以上结论可以看出,两种产销差率算法,产销差率结论完全不同。传统算法产销差率为6.3%,而把外销水量作为供水量时,产销差率则变成21.42%。如果,结合该公司实际供水现状来看,产销差率21.42%更为真实,客观地反映其产销差水平。可见,“外销水量”定义,引起了数据结构的变化,从而导致了产销差率的变化。

南方经济发达城市,城乡一体化供水很普及,普遍存在外销水量情况。举例分析,江南某自来水总公司日平均供水量为110×104m3/d,日平均售水量为100×104m3/d,其中六区、县日均外销水量为58×104m3/d,主城区日均售水量42×104m3/d。传统产销差算法,得出的产销差率约为9.1%。如果把六区、县的“外销水量”从供水量剔除,则得出的产销差率为19.23%。可见,产销差算法对产销差率影响是极其大的。

(二)供销差对产销差率影响

无论是产销差,还是产销差率,其定义和说法都不够准确。产是产、供是供,产和供是两码事,不能真实反映供水现状。因此,产、供这个问题一定要搞清楚。

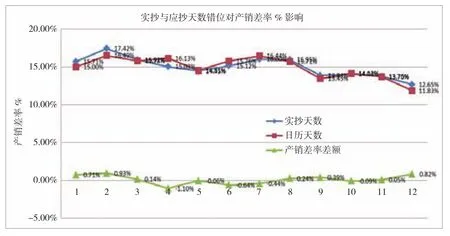

供销差率在算法上更多是统一口径上的差异。由于各单位的政策不同,规定不同,在统计口径、时间、节点出入很大。例如:供水量是按公历自然月时间统计,时间周期为29天、30天、31天;而售水量按次月时间5~15日、1~10日和其他时间。客观上造成了供、售水量的时间统计口径不一致。既有天气、环境的原因,又有入户难等人为因素,很难避免时间错位问题。要有硬性要求,有特殊的时间节点要求和规定。

从图可以看出,供、售水量在时间统计口径上有出入,有错位,其对产销差率有一定的影响。尽管,产销差算法相同,可统计口径不同,结果一样不同。

(三)供售差对产销差率影响

供售差是指当月供水量和实际上缴形成水费收入(当月实收水量+新欠、陈欠,催缴)水量之差。与供销差相比,两者差异不仅在于当月应收与实收水量差异,还包括新欠、陈欠,催缴水量等当月催缴到账水量。其与当月出票率、当月回收率和历史催缴,清欠率有着直接关系。之所以在产销差指标上有争议,就是因为“销“和”售”概念认知上有分歧。财务把实际到账水量当作售水量;而生产则把销售水量为当月应收水量,故而产生了分歧。实际上两者并不矛盾。供销差反映的是当月供销差水平;供售差体现的是当月缴费情况,财务收入状况。从供售差和供销差关系来看,只要当月的新欠、陈欠、拖欠等水量收入不为零,当月出票率、水费回收率达不到100%,供销差就永远不等于供售差。供售差只是财务算法的一种综合经济指标,不能作为产销差测评指标。

为了能更清楚、更直观地把供售差和供销差问题说清楚,再以某水务集团全年1~12月的实际供、销、售水量报表数据为例。详细报表数据如下:

月份 供水量 销量 售量1 217.02 181.11 125.93 2 265.28 190.61 145.52 3 250.04 172.87 349.84 4 260.6 190.58 216.08 5 266.27 199.64 130.36 6 284.68 219.23 230.02 7 282.23 215.23 232.57 8 299.98 248.46 231.4 9 278.66 239.56 338 10 260.97 213.77 264.75 11 270.91 221.79 331.14 12 289.31 204.65 145.3

将《城市供水管网漏损控制及评定标准》中的产销差率公式演变为由供售差率公式即:

其中:

S:当月产(供)水量;

C:当月应收水量;

C1:当月实际缴费到账售水量;

D:新欠、陈欠等当月催缴到账水量;

根据供、销、售水量数据分别代入产销差公式和供售差率公式,计算出1~12月产销差率和供售差率。计算结果如下:

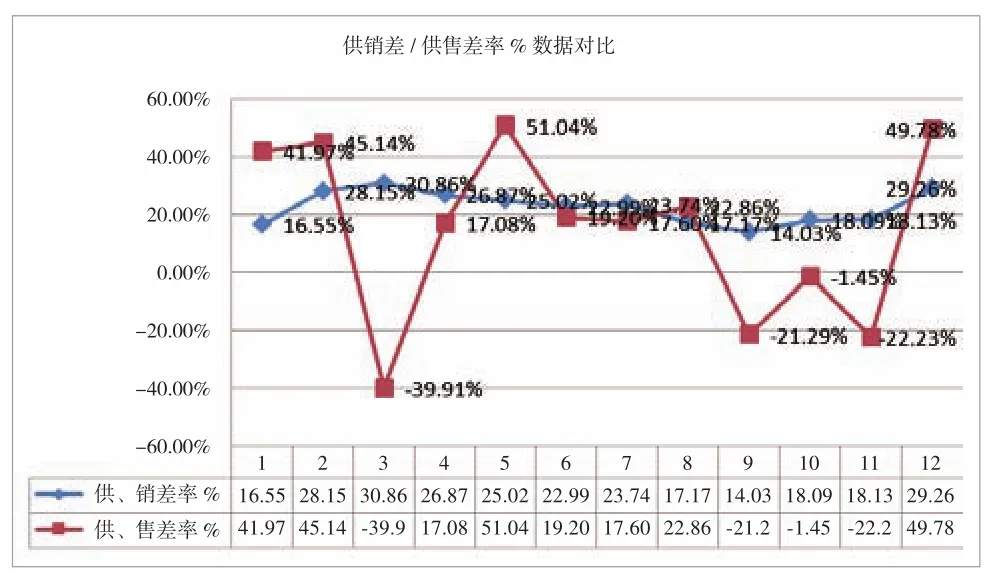

从报表计算出来的结果来看,供销差率相对平稳,而供售差率变化波动很大,受水费缴纳情况影响较大。特别是在3、9、10、11月供售差率全部为负值,最高供售差率为-39.91%,最低供售差率为-1.45%。当月售水量比当月供水量还要高,显然这是不合乎情理的。可见,供售差率不适合作为产销差率指标。

月份 供水量 销量 售量 供、销差率% 供、售差率%1 217.02 181.11 125.93 16.55% 41.97%2 265.28 190.61 145.52 28.15% 45.14%3 250.04 172.87 349.84 30.86% -39.91%4 260.6 190.58 216.08 26.87% 17.08%5 266.27 199.64 130.36 25.02% 51.04%6 284.68 219.23 230.02 22.99% 19.20%7 282.23 215.23 232.57 23.74% 17.60%8 299.98 248.46 231.4 17.17% 22.86%9 278.66 239.56 338 14.03% -21.29%10 260.97 213.77 264.75 18.09% -1.45%11 270.91 221.79 331.14 18.13% -22.23%12 289.31 204.65 145.3 29.26% 49.78%

为了更直观对比供销差率和供售差率的变化,可再通过数据曲线对比、分析两者的差异。供销差率和供售差率曲线图如下:

从图可知,供售差率与水量催缴到账有着密切关系。水费催缴的好,拖欠少,供售差率就偏低;反之,供售差率就偏高。供售差率只能作为财务测算经济指标,而不能作为单位对外公布,申报的产销差率。

算法是基础,数据是根本。倘若在定义、概念、数据结构、统计口径、时间节点、统计范围和方法上不统一、有分歧,测评就无公平、公正可言了,产销差率指标就失去了价值。只有把产销差中产、销的概念、定义、术语阐述清楚了,界线明确了,统一算法、统一口径,产销差率测评结果才具有可比性和公正性,才能以同一个尺度衡量产销差指标。另外,为了更客观真实反映企业的产销差管理水平和经济效益,建议在产销差测评中,把供销差率、供售差率同时列为产销差率测评的指标,双轨制指标测评更为科学合理。