共享经济研究述评与展望

2018-05-29张省常江波

张省, 常江波

郑州轻工业学院 经济与管理学院, 河南 郑州 450002

2017年10月中共十九大报告明确指出,应在共享经济领域培育新增长点、形成新动能。2011年,“协同消费”就被《时代》周刊列为改变世界的十大理念之一。共享经济能够为经济增长带来新动能,为供给侧结构性改革带来新动力,为社会资源可持续发展带来新思路。面对共享经济带来的发展机遇,英国、韩国、加拿大、德国等都相继制定了相应的共享经济政策,希望能够借共享经济的东风,促进本国经济的快速发展。

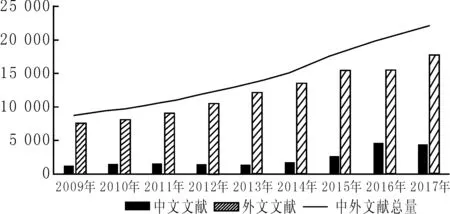

最早对共享经济作出阐述的是马科斯·费尔逊和琼·斯潘思,他们提出的“协同消费”思想为共享经济提供了理论基础。[1]随后,国内学者李炳炎和国外学者马丁·威茨曼相继正式提出“共享经济”概念,他们根据国内外的实际情况提出了一种人与人之间合作共享的消费模式,希望通过这样的方式来推动经济的发展。[2-3]但是受到技术水平和消费观念等因素的限制,共享经济发展速度一直很缓慢。2014年,随着移动互联网的出现,人们的消费方式发生了巨变,共享企业数量剧增。据中国知网(含期刊,硕士、博士论文等26个子库)和Elsevier SDOL电子期刊数据(含24个子库),有关共享经济的中、外文献总量分别为29339和224836。从2009—2017年以来的相关数据(见图1)可知,共享经济正受到各国学者的广泛关注,对其的研究热度居高不下。鉴于此,本文拟对共享经济的内涵、模式、机制等的研究进展进行回顾,以期对其未来研究提供启示。

图1 2009—2017年共享经济中外文献走势图

一、关于共享经济之内涵的研究

虽然共享是一种古老的社会实践,但它目前正在通过利用Web 2.0技术的力量扩展并重新定义为爆炸式的共享经济[4]。共享经济这一概念涉及多样化的共享形式,包含多领域的实践活动,涵盖盈利性和非盈利性项目[5-7],有着特别的要素、构成与特征。

1.共享经济的定义

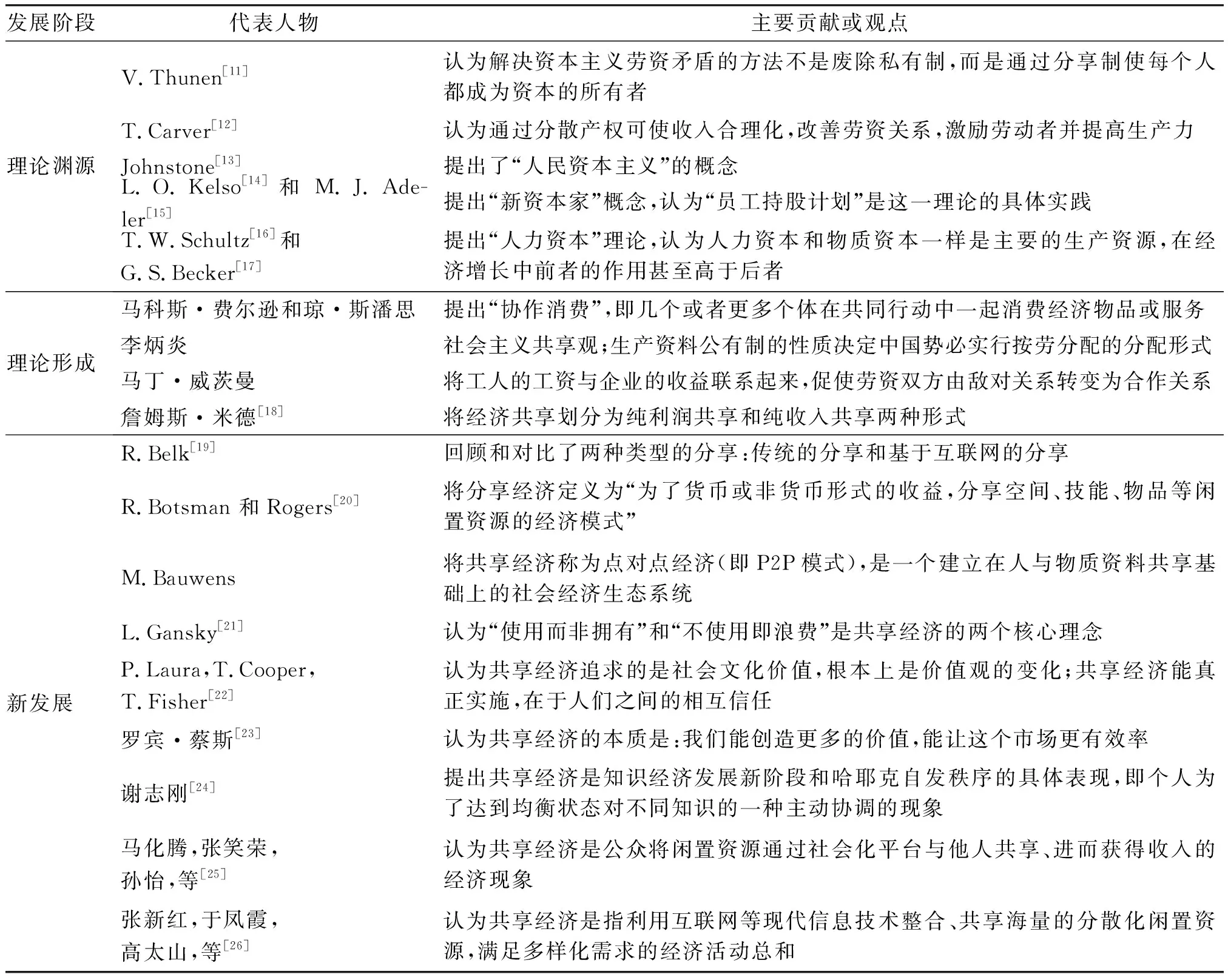

“共享经济”自提出以来,就与“使用权经济”[8]“协同消费”“点对点经济”[9]“零工经济”[10]等概念交替使用。尽管共享经济引起了众多学者的研究兴趣,但目前学术界尚未对其内涵形成统一的认识,共享经济从初生、形成到进一步发展的一些代表性观点见表1。

目前,学术界对于共享经济的定义尚存争议,但学者们在有些方面已基本达成共识。其一,共享经济是现代经济的一种新的发展形态。经济发展中的很多问题长久难以解决,主要是受到逐利和信息不对称的影响,共享经济的出现,极大地改变了信息不对称这一现实,是经济领域的创新成果。其二,共享经济是资源配置的最优化方式。在互联网交易平台的驱动下,海量、分散、多样化的资源和需求信息得到整合,使供需双方能够快速匹配。其三,共享经济是可持续发展的消费观与发展观。共享经济模式提倡人们对于物品的重复利用,倡导“重使用、轻拥有”的新观念。

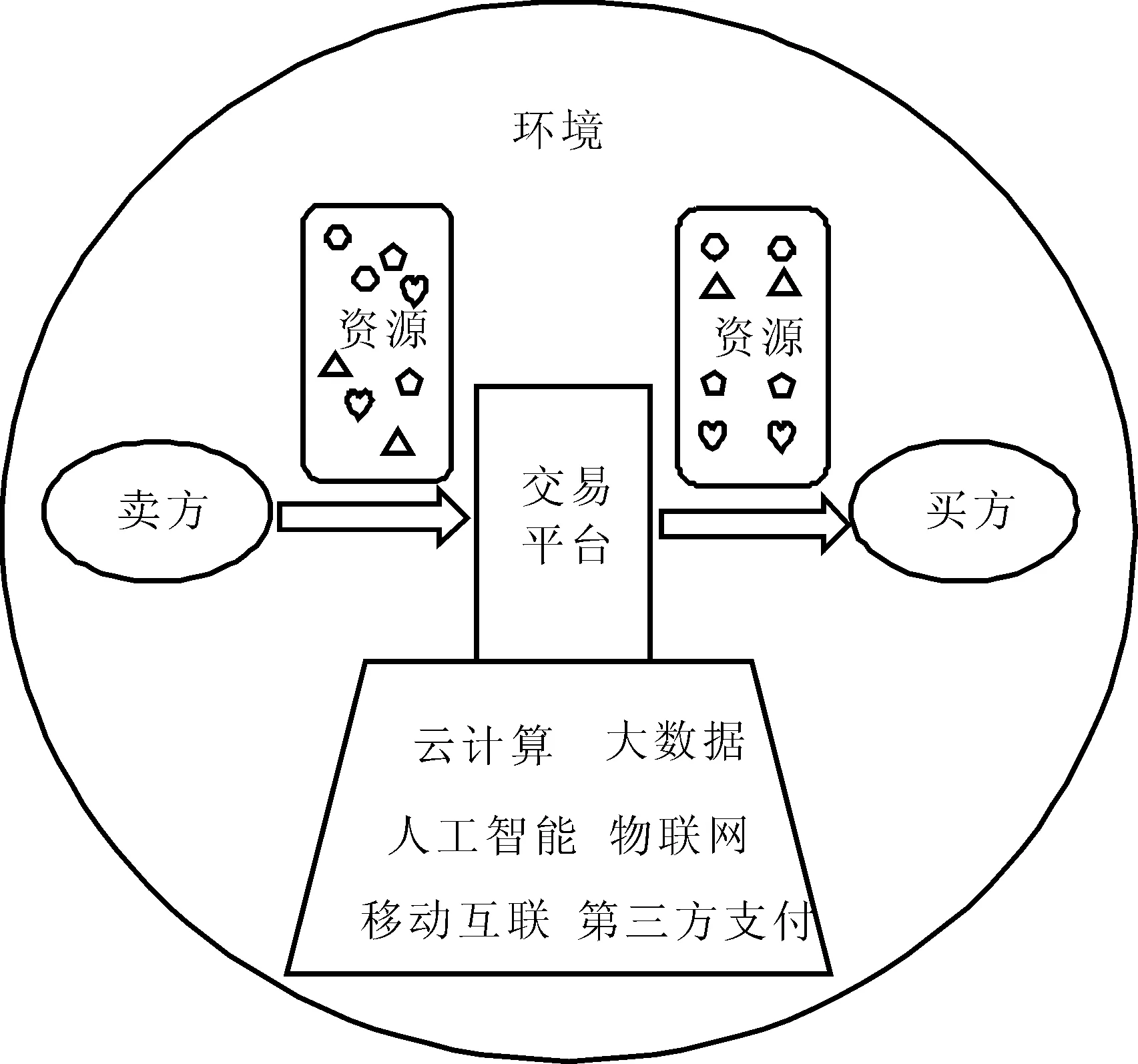

2.共享经济的要素

共享经济在个体、资源、技术和环境等一系列要素的综合作用下(见图2),借助互联网交易平台,交易主体以去中心化的身份参与共享,在高效便捷的共享环境中实现价值创造。

(1)个体要素

在共享经济中,个体要素主要包括卖方和买方,即供给侧和需求侧。供给侧希望能够处理闲置品,或以物易物,或出租盈利,或免费共享等。需求侧希望能够实现低成本、个性化、绿色消费,并希望能够获取某些经验。通过第三方交易平台,供给侧和需求侧在信息的不断流动中实现共享。同时,当共享内容发生变化时,卖方与买方的角色也会动态地改变。因而可以说,在一个共享过程中,个体既是起点又是终点。

表1 共享经济的一些代表性观点

图2 共享经济中各要素间的相互作用

(2)资源要素

共享经济形成和发展的主要目的是实现资源的合理配置。一方面,资源是富足的,现代科技和生产能力高度发达,产生了大量富足的资源,从而拥有了共享对象。另一方面,相较于欲望无限的人们来说,资源又是有限的(如资金、土地、时间等的有限性),在一定的约束条件下,人们只能选择对自己效用最大化的产品或服务,共享经济的出现则创新性地化解了经济剩余问题,借助相关技术,最大化地实现了资源的充分利用,满足了人们的需求。

(3)技术要素

现代共享经济能够得到迅速发展,主要依赖于互联网等现代信息技术。互联网技术出现之前,在地理位置、信息交流不便的情况下,相互共享很难。互联网技术的出现,打破了时间、空间等的限制,将不同国家和地区的个体连接起来,使资源的重新分配有了可能。可以说,互联网技术是共享经济得以发展的支撑力量。

(4)环境要素

共享经济的环境要素主要包括政治、经济与社会文化三个方面。其中,政治环境主要指政府对共享经济的态度和相应的法律规定等。经济环境是指国家的经济发展状况,如人口、土地等资源的拥有状况和经济增长速度等。社会文化环境是指在不同地域中人们经长久积累演变而形成的一种共识,如消费观,价值观等。面对日益激烈的全球化竞争,要想使企业获得长久发展,对政治、经济、社会、文化等环境要素的分析研究是必不可少的。

3.共享经济的特征

根据以上分析,共享经济具有以下两个典型特征。

其一,互联网技术是共享经济发展的支撑力量。随着移动互联网等技术的日趋成熟,各种新型的共享模式不断出现。目前的共享经济,主要是依靠互联网技术而发展起来的。互联网技术的发展,使得交易成本更低、效率更高,交易产品也由单一、标准化转向个性化、私人订制。

其二,使用所有权是共享经济发展的基本理念。随着法治社会的逐步建立,人们对于产权的观念日益清晰。目前,“共享经济”这个词已成为非所有权形式消费活动的统称,如交易、出租、分享和交换。在共享经济中,人们主要强调物品所有权与使用权的分离。使用权是指不改变财产的本质而依法加以利用的权利。共享经济主体通过共享某些资产(知识、资金、技能和固定设备等)以实现资源的优化配置。当前,共享经济的许多定义都建立在优化未充分利用的资产,以促进获取而非所有权的理念上[27]。

二、关于共享经济之模式的研究

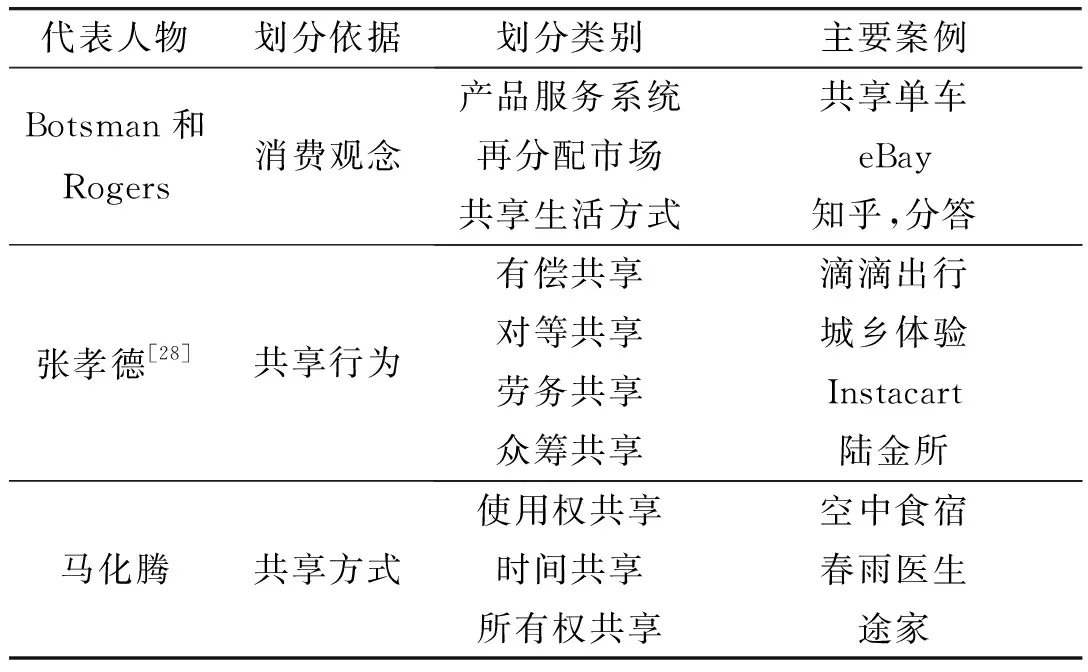

依据消费观念、共享行为和共享方式的不同标准和分析角度,学者们对共享经济的模式进行了划分,具体见表2。

表2 共享经济模式划分

1.根据消费观念划分

(1)产品服务系统。在这个系统中,个体之间交换产品和服务,但是所有权不会发生变化,仅会出现产品使用权的转移。人们只需为商品的使用价值付费,而不必考虑其他,其主要形式有租赁和共享等。例如,在共享单车的商业模式中,人们可以实时地寻找距离自己最近的车辆,使用完后仅需支付相应的租赁费,而车辆的保养维修等费用则与消费者无关。

(2)再分配市场。这种模式与传统的二手商品市场相似,但其发展更多地依赖于互联网,其拥有的资源和需求信息都是海量的、大规模的。在这种模式中,随着交易的发生,所有权和使用权都会发生转移。在再分配市场中,商品可能是免费的,也可能是互换的,但更多的是用来盈利的,如eBay、Swap.com、闲鱼等商业模式。不管交易的形式如何,再分配市场更多强调的是对物品的循环利用,希望人们将旧的、不用的资源再投入市场,经过流通到达需要者的手中。

(3)共享生活方式。这种模式中交易的内容大多是无形的。根据不同的诉求,互联网将其分类聚集成为一个个专业化的团体或组织,从而方便人们实现时间、技能、知识等无形资产的交换。在这种模式中,人们通过系列衡量标准将无形资产量化处理,进而使消费变得更加多样化。例如,知乎,分答和平安好医生等,就是在互联网的作用下,将时间、知识等进行量化定价,从而使无形资产也能够投入到市场运作中。

2.根据共享行为划分

(1)有偿共享模式。有偿共享的关键是共享的盈利属性,只要能够实现盈利的目的,物品的使用权和所有权皆可共享。这种模式也是目前覆盖面最广的一种模式,如滴滴出行、空中食宿等模式。对于共享经济中的大多数企业而言,其发展目的多是为了盈利;即使有些企业目前仍处于无偿共享状态,但随着使用群体的增多和企业的发展,其最终都会走向有偿共享模式。

(2)对等共享模式。对等共享的特征主要是无报酬共享。在这种模式中,双方将各自的物品、空间、知识、技能等进行交换。这种模式强调的并不是收益本身,而是希望借助一个平台,使双方无需投入更多资源就能够实现“1+1>2”的效果。这种模式下并没有明确的买方与卖方,参与者既是供给方又是需求方。例如,目前国内所推动的城乡儿童手拉手体验活动,就是一种典型的对等共享模式。

(3)劳务共享模式。目前,对于物品、时间、技能、资金等的共享实践已有很多,但是,人们忽略的一点是,劳务也是一种可以共享的资源,现实中还有大量分散的劳务资源尚未充分利用。例如,Instacart公司凭借其1小时送货上门服务实现了劳务共享。

(4)众筹共享模式。众筹就是指利用大众的力量实现资本集聚。众筹共享模式就是在平台的作用下,将零碎的资源进行汇聚,并按照不同规模、不同类别进行利用。众筹有盈利性和非盈利性之分。例如,陆金所、京东众筹等的主要目的就是盈利,而像水滴筹、松松筹这样的项目则属于非盈利性众筹,旨在通过社会的共同帮助来实现某些公益性目的。

3.根据共享方式划分

(1)使用权共享。使用权共享的产品主要是那些短期不需使用、长期所有权不希望改变的资源。在这种模式中,共享的资源主要是闲置的物品或资金。例如,借助于空中食宿的平台,人们实现对闲置房屋使用权的转移。而对于闲置的资金,人们可以在P2P借贷平台上,将资金的定期使用权转让给第三方,从中收取一定利息作为报酬。

(2)时间共享。当代共享经济活动的发生,大多依赖于网络平台,这就为人们带来更多的就业创业机会。例如,在春雨医生的平台上,来自全国各地的医生可以利用闲暇时间为病人提供咨询建议服务,进而可以为自己带来额外收益。这种模式打破了时间、空间和管理等方面的壁垒,为社会增加了大规模的生产力,在一定程度上缓解了人口老龄化带来的劳动力短缺压力。

(3)所有权共享。以往,当人们不再使用某些物品时,就会将他们闲置,甚至丢弃。虽然闲置的资源对于所有者而言已经失去了价值,但资源本身还拥有未发掘的潜在价值。这时候,只需对资源进行重新匹配,就可以为供给方、需求方和社会带来多重效益。例如,途家公司推出一项共享度假新模式,用户需在指定的时段内将房屋的所有权让渡,平台根据一定的算法将共享的房屋进行匹配,从而实现了所有权的共享。

通过对上述共享经济模式的分析可以发现,现有研究成果存在一些明显特征:其一,现有模式概括尚不能将所有的共享实践涵盖在内,尽管划分方式与角度不同,但最终划分类型存在一定程度上的交叉;其二,由于多数共享经济研究和实践都集中在消费领域,这就使得研究分类受限,不能更全面具体地考虑问题本质;其三,对于共享经济中的一些重要影响因素,如盈利与非盈利、所有权与使用权等,相关学者在划分时并未重点涉及。

三、关于共享经济之机制的研究

尽管最近人们对共享经济的关注度激增,但对参与共享经济的动机知之甚少。本文拟从共享经济的形成机制、盈利机制和演进机制三个方面来探讨共享经济形成与发展的内在机制。

1.共享经济的形成机制

(1)共享经济是现代信息技术融合的最新成果。随着移动互联网技术的发展,智能终端的使用范围由中青年扩大至少年和老年,消费群体不断扩大,消费内容变得多样,消费地点也变得灵活自由。同时,通过与物联网、大数据等新技术相融合,消费成本变得更低,覆盖范围变得更广。

(2)共享经济是新生代群体消费观念的集中体现。消费观念的转变是共享经济得以快速发展的内在原因。R.Godelnik[29]通过体验的方式让新生代与共享经济接触,结果发现,大多数的学生认为此前的过度消费会给社会带来风险,而注重获取而非拥有则会带给我们一个更好的社会。共享经济追求的是一种低碳节能、循环利用的新型生活方式,其对于促进生态文明、推动社会可持续发展具有重要意义。

(3)共享经济是政策引导的典型示范。随着共享经济的不断发展,不仅由于其涉及到大规模的人群,也因为其可以为社会带来巨大的经济利益,各国政府对其态度已由模糊变为明确支持。美国通过立法使得专车、股权众筹等商业行为合法化。2014年,英国政府就制定了打造共享经济中心的相关计划。在各国政府的积极推动下,人们对相关企业给予更多的信任,使得这些企业能够快速成长。

(4)共享经济是金融资本市场运作的产物。目前,各国都在极力提倡创业创新,新颖的想法不断提出。对于这些创新项目,只要其未来预期效果好,就会有大量资本投入,而大量金融资本的投入,使新兴的共享经济企业能够迅速占领市场,进而形成规模化效应。

2.共享经济的盈利机制

(1)交易提成。交易抽成是多数企业考虑的盈利方式。平台作为主要的交易场所,在交易完成后会向双方收取提成以获得盈利,目前大多平台的收费对象多为供给方。例如,“滴滴打车”就是通过向司机收取佣金来实现盈利的;一些二手物品交换平台,也大多是向卖方收取交易提成的。

(2)滞留资金。共享经济的许多企业都会构建自己的信息交流平台,通过收取押金等一系列吸取资金的方式,获得大量资金的使用权。对于滞留资金,企业可能会进行投资获益、资金周转或规模化发展。目前,较为典型的就是共享单车的押金模式,受其模式启发,越来越多的企业也开始施行这种策略。

(3)广告收益。拓展经营成本趋于零的广告业务,对于共享企业来说又是一大盈利点。对于那些拥有大规模用户的企业而言,用户就是其最大优势,人与人之间的信息交流就能够形成可观的广告推广。同时,通过发掘自身的经营特点,前期进行相关数据收集并制定独特的广告投放方式,既能吸引大量企业进行广告合作,又能够对自身品牌进行宣传,从而达到双赢的效果。

(4)订制服务。随着人们收入水平的提高和不断追求高质量的生活,人们的需求不再单一化、大众化,个性化订制服务应运而生。例如,对于那些鞋码较大的人,过去可能很难找到合适的鞋子,但是现在通过相应平台就可以订制最适合自己的鞋子;过去人们在跟团出游时都会受到行程规划限制,现在多样化的出游方式和路线正不断增多。

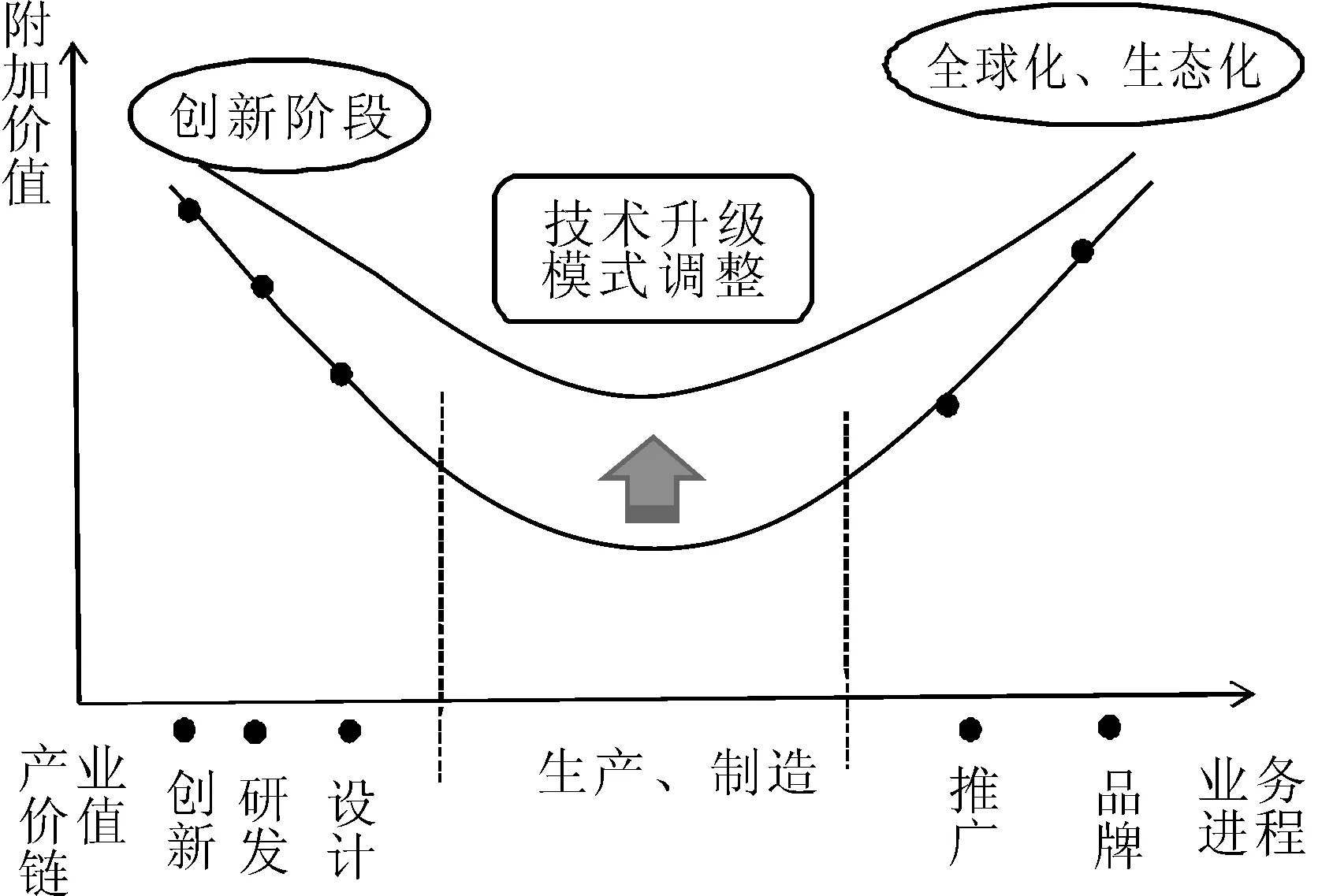

3.共享经济的演进机制

共享经济是技术进步、观念转变、政府引导等一系列因素共同作用的产物,其未来的发展是不可阻挡的。从共享经济的兴起原因和发展趋势可以推测,传统行业在未来将会向共享经济模式靠拢,随着企业的全球化、生态化发展,企业的附加值也在不断提升(如图3所示)。

图3 共享经济的发展趋势

(1)传统行业将与共享模式不断融合。2015年我国开始了调整产业结构的供给侧结构性改革。面对传统行业中低效、不合理的组织结构和业务流程,新兴的共享经济模式为其提供了改造思路,可以帮助其淘汰落后产能,引入新的运营模式,对企业组织结构和业务进行重构,从而使传统企业紧跟时代发展,焕发新的活力。

(2)共享企业将朝着全球化、生态化方向发展。在市场、资本、政策与企业等多重力量的作用下,中小企业平台将会逐渐消亡,整个行业会出现一超多强局面,企业所占的市场份额会发生较大改变。为进一步寻求新的利益增长点,企业会加速全球化、生态化建设。一方面,共享经济类企业的发展目标将会转向全球,在以往发展基础上开拓全球市场;另一方面,企业会对其所掌握的数据、技术等加以整合,发掘创新,进而形成一个协调统一的共享生态系统。

(3)共享经济治理将会更加民主化、多元化。共享经济的治理需要企业、政府和社会三方来协调合作。企业是共享经济的直接参与方,其首先要保持自身操作的合理和规范,其次可以利用自身优势来制定相应的信用评价体系,进而确保共享经济市场能够持续健康发展。政府不应直接参与经营活动,而是要发挥维护和服务作用。此外,一个良好的社会环境,能够使得共享经济获得更好的发展。

四、关于共享经济研究的展望

共享经济是一个涉及政治、经济、社会、文化和技术等众多因素的集合体,其组织与运行正逐渐升级到区域和国家战略层面。基于共享经济现有文献,本文初步形成以下结论。

其一,共享经济理论研究不断深入。国内外学者虽对共享经济的概念、特征、模式等进行了大量研究,但目前学术界尚未形成统一的定义。在学术研究中,专业名词微小的差别都将导致研究对象、方向、结果大相径庭,未来的研究应对共享经济进行更为准确的界定,将其与相关概念进行区分,为深入研究提供清晰的目标。在共享经济模式划分上,现有成果仍有一些值得继续改进和完善的地方。未来在进行模式划分时,应具有前瞻性,尽可能地适应共享经济模式的动态性变化。

其二,共享经济的实证研究范围不断扩大。目前,国内外学者在理论研究的基础上,虽对共享经济中的典型案例进行了深入研究,希望能够从实证角度去揭示其本质,但是到目前为止,实证研究并未明确指出共享经济的动态[30]。研究不同文化背景下共享经济的出现和变化形式,对于理解共享经济的动态至关重要。

其三,共享经济发展水平的测量方式不断丰富。在英国政府2015年出台的共享经济政策中,强调要对共享经济的规模和影响进行统计和评估。国内学者吕本富等[31]提出测量共享经济规模的四层模型,构建了测度指标,在一定程度上弥补了现有方式的局限性。解决共享经济发展水平的测度问题,将极大地推动共享经济的计量研究,减缓目前共享经济研究过度依赖于个案分析的状况。目前的一些研究虽然在一定程度上弥补了共享经济统计的片面性,考虑了网络基础产业和外部经济,但仍然存在细分指标难以量化、数据收集和调研过程复杂等问题。

综上所述,国内外对于共享经济的研究逐渐丰富、不断深入,但当前的研究成果多集中于共享经济的概念、特征、模式等理论层面。通过对共享经济众多文献的梳理,发现以下三个方面可以作为未来研究的重点。

其一,对盈利模式的研究。对于大多数企业来说,盈利既是其发展的目的,又是其长久发展的保障。我国共享经济起步晚,大多数企业在创业伊始就将国外的企业作为模仿对象,很多企业的运营模式和盈利模式都是从国外企业移植过来的,创新意识不够强,缺乏个性和特色,同质化现象严重,并且盈利模式大多为收取交易佣金,收入来源单一。因此,未来对共享经济盈利模式的研究应当加强。

其二,对传统行业融合共享思维的研究。近年来,随着共享经济的飞速发展,其新结构、新理念、新技术等不断冲击着传统行业的经营理念、管理模式与企业结构。这是一场经营管理革命,面对共享经济类企业的兴起所带来的巨大压力,传统行业应挖掘自身特点,利用共享经济的思维方式,将企业放在一个新视野中制定发展战略,使企业兼具传统和现代的双重优势,进而在全球化竞争中占据优势。

其三,对共享平台治理模式的研究。在共享过程中,过于依赖交易平台导致过多的权力交给了企业,而企业主要关注经济效益,很少关注社会和环境。在这种背景下,对于民主化共享经济治理平台的研究就更为迫切。为探索这一研究主题,可以把平台治理的理论、民主的组织治理和社会技术系统的价值的制定结合起来,为分析新兴的平台治理民主模式提供概念框架,并将理论运用到实证案例研究中,从而不断探索最适宜的平台治理模式。

:

[1] FELSON M,SPAETH J L.Community structure and collaborative consumption:a routine activity approach[J].American Behavioral Scientist,1978(4):614.

[2] 马丁·威茨曼.分享经济[M].林青松,译.北京:中国经济出版社,1986.

[3] 李炳炎.社会主义成本范畴初探[J].中山大学研究生学刊(文科版),1981(4):69.

[4] ACQUIER A,DAUDIGEOS T,PINKSE J.Promises and paradoxes of the sharing economy:an organizing framework[J].Technological Forecasting and Social Change,2017(125):1.

[5] SCHOR J.Debating the sharing economy[R].A Great Transition Initiative,2014.

[6] SUNDARARAJAN A.The sharing economy:the end of employment and the rise of crowd-based capitalism[R].MIT Press,Cambridge,MA,2016.

[7] ACQUIER A,CARBONE V,MASSE D.Creating value in the sharing economy:business models,scalability,and sustainability impacts[R].Paper Presented at the EGOS Conference,Sub-theme Organizing in the Shadow of Sharing,2016.

[8] BARDHI F,ECKHARDT G M.Access-based consumption:the case of car sharing[J].Consum.Res,2012(4):881.

[9] BAUWENS M.The political economy of peer production[J].Ctheory,2005(12):33.

[10]FRIEDMAN G.Workers without employers:shadow corporations and the rise of the gig economy[J].Review of Keynesian Economics,2014(2):171.

[11]THUNEN V.The isolated state[M].London:Pergamon Press,1966.

[12]CARVER T.The present economic revolution in the United States[M].New York:Little Brown Press,1925.

[13]JOHNSTON.America unimited[M].New York:Doran Doubleday Press.

[14]KELSO L O,ADLER M J.The capitalist manifestation[M].New York:Random House Press,1958.

[15]KELSO L O,ADLER M J.The new capitalists:a proposal to free economic growth from the slavery of savings[M].New York:Random House Press,1961.

[16]SCHULTZ T W.Investment in human beings[M].University of Chicago Press,1962.

[17]BECKER G S.Human Capital:a theoretical and empirical analysis,with special reference to education[M].University of Chicago Press,1964.

[18]詹姆斯·米德.分享经济的不同形式[J].冯举,译.经济体制改革,1989(2):114.

[19]BELK R.You are what you can access:sharing and collaborative[J].Journal of Business Research,2014(8):1595.

[20]BOTOSMAN R,ROGERS.What’s mine is yours:the rise of collaborative consumption[M].New York:Harper Collins,2010.

[21]GANSKY L.The mesh:why the future of business is sharing[M].Penguin,2010.

[22]LAURA P,COOPER T,FISHER T.The role of values in collaborative consumption:insights from a product-service system for lending and borrowing in the UK[J].Journal of Cleaner Production,2015(97):21.

[23]罗宾·蔡斯.共享经济:重构未来商业新模式[M].王芮,译.杭州:浙江人民出版社,2015:9.

[24]谢志刚.“共享经济”的知识经济学分析——基于哈耶克知识与秩序理论的一个创新合作框架[J].经济学动态,2015(12):78.

[25]马化腾,张笑荣,孙怡,等.分享经济:供给侧改革的新经济方案[M].北京:中信出版社,2016.

[26]张新红,于凤霞,高太山,等.中国分享经济发展现状、问题及趋势[J].电子政务,2017(3):2.

[27]RANCHORDAS S.Does sharing mean caring:regulating innovation in the sharing economy[J].Social Science Electronic Publishing,2015(1):413.

[28]张孝德,牟维勇.共享经济:一场人类生活方式的革命[J].人民论坛·学术前沿,2015(12):6.

[29]GODELNIK R.Millennials and the sharing economy:lessons from a buy nothing new,share everything month project[J].Environmental Innovation and Societal Transitions,2017(23):40.

[30]JOJANNA M,REISCHAUER G.Capturing the dynamics of the sharing economy:institutional research on the plural forms and practices of sharing economy organizations[J].Technological Forecasting and Social Change,2017(125):11.

[31]吕本富,李家琳,曾鹏志.分享经济规模的测度指标研究[J].管理现代化,2017(5):92.