段玉裁《说文解字注》论证用语体现的归谬证伪方法

2018-05-29王用源

王用源

(1.天津大学外国语言与文学学院,天津 300350; 2.天津大学语言科学研究中心, 天津 300350)

段玉裁的《说文解字注》(以下简称“《段注》”)是清代朴学的代表作,能够反映乾嘉时代的治学思想和治学方法。冯胜利(2015)分析了乾嘉学者的“理必之学”及其研究中的科学属性,探讨了段玉裁的“理必”思想。冯文认为,段玉裁不仅言“必”,他还常使用“断无”“断不”等术语来表达逻辑运作和判断,段氏的“断无”和“断知”不是建立在只字个例的有无上,而是建立在系统事实和理论推演上的[1]。可见,段玉裁的研究方法已不同于传统的经验式方法,而是在进行推演、预测。为发掘段氏的“理必”思想,王用源、施向东和冯胜利考察了《段注》中“断、必、当、本”等用语的使用情况,梳理段氏的推理判断,揭示《段注》中蕴涵的“理必”思想[2]。“断不、断无、断知”等是段玉裁用来专表推理判断或推理预测的论证用语,这些“断”多为断其“不然”,即证伪。《段注》也常用“当”来阐述考证结果,是经过一番逻辑推理而来的“必然应当”(“理必”)。这些论证用语的使用,表明《段注》蕴涵“演绎推理”和“有无预测”的研究方法。我们所谓的“论证用语”是指在论证过程中采用的具有格式化、程序化特点的行文用语,本文将通过《段注》的其他论证用语考察段氏的归谬证伪方法。

一、 归谬法与《段注》的归谬论证用语

段玉裁校订古籍数十部,并创立了科学的校勘理论和校勘方法。校勘的首要任务就是发现错误。在校正传本《说文》的讹误时,段氏运用科学的方法与原理来考证真伪,其校勘理念和方法有待系统研究。其中,归谬法就是校勘指误的利器,“归谬就是从命题自身推导出的一个无法接受的荒谬结论,以此证明该命题的不可能正确,亦即无法不错的必然性”[1]。

归谬法是间接反驳方法之一,为了反驳某论题,先假定它为真,然后由它推出荒谬的结论,最后否定充分条件假言命题的后件,确定前件为假。其反驳过程为:

(1) 反驳:A;

(2) 假设:A真;

(3) 论证:如果A,那么B;

(4) 根据已知:非B;

(5) 所以:A假。

综观《段注》,段玉裁使用了多种研究方法,如归纳推理、类比推理、演绎推理、归谬论证等,归谬论证在校勘中具有重要的作用。在校勘《说文》时,第一道工序就是指出错误,然后还得证明这个“错误”必错无疑,但从正面不容易或不能直接证明时,段氏常常使用归谬法来证伪。归谬只是证伪,归谬法还不能直接校正,往往还需结合他法进行考证。在运用归谬法的时候,经常会利用归纳法得出的一些结论作为推演的基础,归纳而来的规则或规律的正确性必然影响到推演结果的正确性。比如,“类厕”是段氏对《说文》篆文以类相从编排规则的归纳结果,当“类厕”被验证后,就可以此作为起点进行校勘、解说字义等。段氏推求出《说文》的诸多凡例,并用来对《说文》或其他典籍的错讹进行校勘,以《说文》校《说文》,创获颇丰。

《说文》本无凡例,段玉裁揭示许慎著书法则,阐发其通例,并以通例校正传本《说文》之讹误,对篡改、增补或他书中的错讹进行批驳。虽然段氏并未明言其考证方法为归谬法,但归谬法无疑是段氏证伪方法之一。在考校中,假定传本中的一些现象或他书的一些说法是正确的,然后运用归谬法揭示其错讹,这就是证伪。在现代汉语中,充分条件假言命题联结词的语言标志通常是“如果……那么……”“只要……就……”“若……必……”等,逻辑表达式为“如果p,那么q”。段玉裁常用“假令、果、倘”①等来构成“假令X,则当Y”“果X,则当Y”“倘X,则Y”等论证用语。

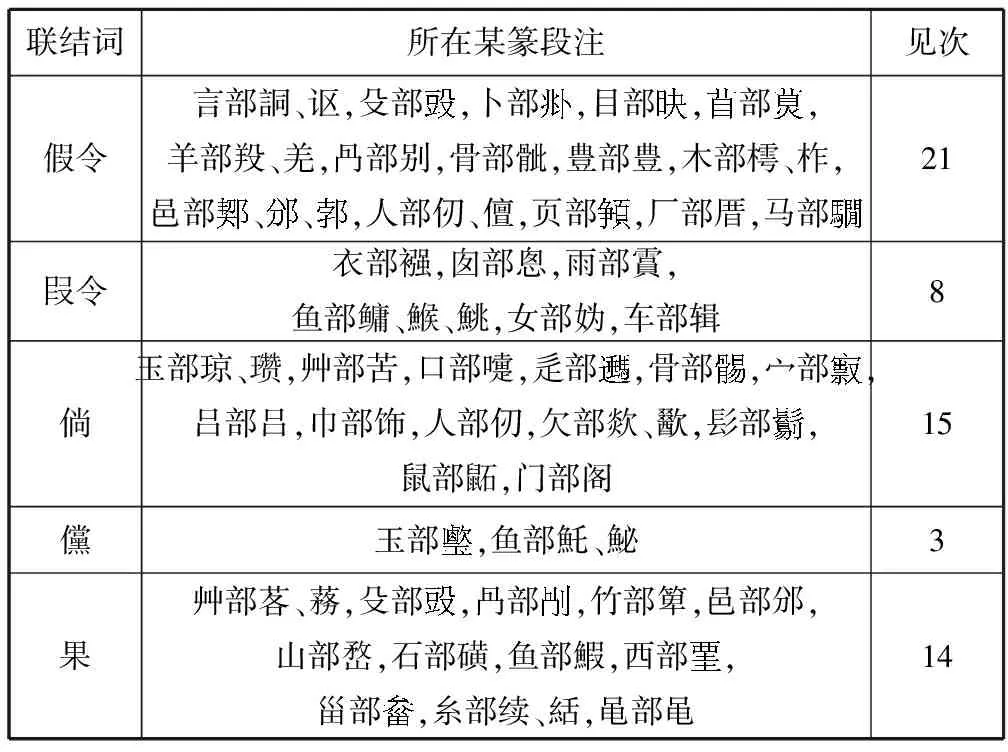

据统计,《段注》用于证伪的假言命题前件联结词“假令”21见,“叚令”8见,“倘”15见,“儻”3见,“果”14见,合计61见,其中有3见为“假令”与“果”并用。前件联结词及其所在某篆下段注,见表1。

表1 《段注》假言命题前件联结词统计表

下文对联结词进行归并,从各个论证用语中各选三例进行剖析,以见一斑。

二、 “假令X,则当Y”的归谬论证

“假令X,则当Y”是段玉裁推演证伪时使用次数最多的论证用语,联结词“假令(叚令)”共29见;另有8例“假令(叚令)”用于一般性假设,不属于证伪。

例1:三篇上言部(P170):讴,齐歌也。(师古注《高帝纪》曰:“讴,齐歌也。谓齐声而歌。或曰,齐地之歌。”按,假令许意齐声而歌,则当曰“众歌”,不曰“齐歌”也。李善注《吴都赋》引曹植《妾薄相行》曰:“齐讴楚舞纷纷。”《太平御览》引《古乐志》曰:“齐歌曰讴,吴歌曰歈,楚歌曰艳,淫歌曰哇。”若《楚辞》“吴歈蔡讴”,《孟子》“河西善讴”,则不限于齐也②)。

《说文》“齐歌”何解?颜师古给出了两种不同的意义。段玉裁运用归谬法证伪其一,认为非“齐声而歌”。其逻辑论证程序如下。

假如:许慎“齐歌”原义为“齐声而歌”;

那么:当训为“众歌”,而不为“齐歌”。

但是:文献中“齐歌”的含义是确定的。据“齐讴楚舞纷纷”和“齐歌曰讴,吴歌曰歈,楚歌曰艳,淫歌曰哇”,齐讴与楚舞相对,且齐歌与吴歌、楚歌并举,可知“齐歌”之齐为齐地。

所以:齐歌≠齐声而歌(众歌)。

结论:“齐歌”原义为“齐声而歌”,误。

那“讴”是否就是齐地之歌呢?运用归谬法不能推导出讴就是齐地之歌,因为这里不能根据排中律推出所要论证的论题为真。排中律要求作出非此即彼的抉择,显然,在此注中,否定一个但不能肯定另一个。“讴”本义为齐地之歌,经过词义引申,其他地方的歌也可叫“讴”,但不能叫“齐歌”。此注包含一个完整的归谬论证过程,其目的在于对颜师古说法之一“齐声而歌”进行证伪,此例的归谬法对证伪来说是十分精当的。

徐锴本《说文》作“睊也”,徐铉作“涓目也”,段氏用归谬法推导二者皆误。

那么:据《说文》以类相从的体例③,若“”训睊,当与睊字类厕。

例3:十一篇下雨部(P994):霣,齐人谓雷为霣。(各本齐上有“雨也”二字,按,自雷篆至震篆,皆言雷电。自霝篆至霩篆,皆言雨。叚令霣之正义为雨,则当次于彼间,今删。《韵会》本亦无此二字,齐人谓雷曰霣,方俗语言如此。雷古读如回,回与员语之转。《公羊传》“星霣如雨”,叚为陨字。)

段玉裁认为“齐人谓雷为霣”之“齐”字上有“雨也”二字误。

假如:霣之本义为雨;

那么:若霣为雨,据以类相从的体例,霣篆当次于霝篆至霩篆之间。

但是:事实并非如此,“霣”位于雷篆至震篆之间。自雷篆至震篆,皆言雷电。

所以:霣为“雨也”误。

段氏运用归谬法论证了霣训“雨也”为假,但还不能推导出删“雨也”后就是真。在归谬后,再引《韵会》、方俗语言为证。从音理上看,雷古读如回,回与员属语之转,以此来说明“齐人谓雷为霣”即是霣的本义。《公羊传》“星霣如雨”,是“霣”的假借用法,假借为陨字,非本义。

以上三例,段玉裁使用了“假令X,则当Y”论证用语,使用了一套形式上符合逻辑推理的论证规则,即上文提到的充分条件假言推理证伪的逻辑形式。其中“假令X,则当Y”属于蕴函语句,可以根据某个普遍定律从前件中把后件推导出来,而这个普遍定律有时不一定明言。在上文例2和例3中,段氏用于推导的“普遍定律”(《说文》中所有篆文都是按以类相从的体例编排的)就没有明言。在某一定律下,假设前件A为真,推出后件B为真,但与事实不符,从而实现归谬证伪。这一逻辑推理现象在《段注》中还有很多,这正是段氏治学思想中蕴含的科学思想和科学方法的体现之一。

三、 “果X,则当Y”的归谬论证

“果X,则当Y”也是段氏常用的假言推理论证用语,“果”偶尔与“假令”连用。

例4:一篇下艸部(P45):蓩,毒草也。(铉、锴本篆皆作“”,从艸,婺声。铉本下又出“蓩”篆,云:“卷耳也。从艸,务声。”锴本无蓩,张次立依铉补之。考《后汉书·刘圣公传》:“战于蓩乡。”注曰:“蓩音莫老反。”《字林》云:“毒草也。因以为地名。”《广韵》:“蓩,毒草。武道切。又地名。”据此,则毒草之字从力,不从女明矣。《玉篇》云:“蓩,莫屋、莫老二切。毒草也。”此顾野王原本。而蓩下引“《说文》:卷耳也。”又出字,莫候切。引“《说文》:毒草也”。此孙强、陈彭年辈据俗本《说文》增之。今改正篆文,作“蓩,毒草也”,而删“蓩,卷耳也”之云。卷耳果名蓩,则当与“苓,卷耳也”同处矣。)

假如:“卷耳”为“蓩”,或“蓩”训“卷耳”;

那么:据以类相从的体例,“蓩”篆当与“苓”(卷耳)类厕。

但是:事实上,“蓩”与“蓡”(人薓,药草,出上党)类厕,不与“苓”类厕。

所以:“蓩”训“卷耳”有误。

蒋冀骋(1993)认为《广韵》和《字林》训“毒草”不足以作为删篆的证据,移动次第尚且多事,何况仅凭这一个理由而删篆呢?《说文》“”和“蓩”两篆当两存[3]。暂且不论许书列字是否一定次序井然,段氏“果X,则当Y”的推理针对列字次第而言,是有道理的。

例5:四篇下冎部(P293):别,分解也。(分别、离别皆是也。今人分别则彼列切,离别则凭列切,古无是也。俗谓八部为古别字,且或于部乖字下益曰:“,古文别。”假令果尔,则于此何不载乎?)

(2)所有权与使用权分离。融资租赁期过程中,固定资产从签订合同到期满,其所有权都属于出租方,而使用权属于承租方,这样,使用权与所有权分离[3]。

那么:根据《说文》“法后王、尊汉制,以小篆为质,而兼录古文、籀文,所谓‘今叙篆文,合以古籀’也”(“弌”下段注)的体例,“别”篆下当有“,古文别”。

例6:九篇下山部(P771):嵍,山名。(此篆许书本无,后人增之。许书果有是山,则当厕于山名之类矣。《颜氏家训》:“柏人城东有山,世或呼为宣务山,予读柏人城内汉桓帝时所立碑铭云:上有巏嵍,王乔所仙。巏字遂无所出,嵍字依诸字书,即旄丘之旄也。嵍字《字林》一音忘付反,今依附俗名,当音权务。”《经典释文》曰:“《字林》有堥,亡周反,一音毛,堥,丘也。又有堥,亡附反,一音毛,亦云:嵍,丘也。”据颜陆之书,《字林》乃有“嵍”字,则许书之本无此显然矣。“旄丘”见《诗》,《尔雅》曰:“前高曰旄丘。”刘成国曰:“如马举头垂髦。”依《字林》,嵍丘即旄丘,乃丘名,非山名也。)

段氏认为“嵍”篆为后人所增。

假如:《说文》确有“嵍”这个山名;

那么:据以类相从的体例,嵍篆当与山名之类的篆文类列。

但是:事实上,嵍篆不与山名为伍。

所以:嵍不是山名。

用归谬法对“嵍是山名”证伪后,还需注解“嵍”为何义。这是归谬法无能为力的,只能借助他法。征引他书为证,据《颜氏家训》和《经典释文》的记载,《字林》有“嵍”和“堥”,其义均为“丘也”,段氏认为《字林》乃有“嵍”字,《说文》本无“嵍”字。

四、 “倘X,则当Y”的归谬论证

“倘X,则(当)Y”也是用于假言推理的论证用语,此格式中的联结词有“倘”“儻”两种写法,都是段氏用来证伪的联结词,与“假令、果”用法相同。

例7:一篇下艸部(P46):苦,大苦,苓也。(《释草》苓作蘦。孙炎注云:“今甘草也。”按,《说文》苷字解云“甘草”矣,倘甘草又名大苦,又名苓,则何以不类列,而割分异处乎?且此云“大苦,苓也”,中隔百数十字,又出蘦篆云:“大苦也”,此苓必改为蘦而后画一,即画一之,又何以不类列也?考周时音韵,凡令声皆在十二部,今之真、臻、先也;凡霝声皆在十一部,今之庚、耕、清、青也。《简兮》苓与榛、人韵,《采苓》苓与颠韵。倘改作蘦,则为合音,而非本韵。然则《释草》作蘦,不若《毛诗》为善。许君断非于苦下袭《毛诗》,于蘦下袭《尔雅》,划分两处,前后不相顾也。后文蘦篆,必浅人据《尔雅》妄增,而此“大苦,苓也”固不误。)

此注有两次归谬论证过程。首先针对孙炎“今甘草也”进行反驳。

假如:甘草=大苦=苓;

那么:据以类相从的体例,苷篆当与苦篆类列。

但是:《说文》苷与苦分隔异处,并不类列。

所以:“苦”与“苷”不同类,不同义。

可是:《说文》在“苦”篆后隔一百多字又出“蘦”篆,云“大苦也”。从意义上看,“苓”必改为“蘦”而后才能整齐划一,但又将存在不类列的问题。段氏进而从音理上考证。古音令声在十二部,霝声在十一部,并以《诗经》押韵为证。

假如:将“苓”改作“蘦”;

那么:根据《诗经》押韵情况,作“蘦”则为合音,作“苓”则为本韵。从押韵来说,“苓”为佳,即“苓”不当改作“蘦”,但与意义上“苓”改为“蘦”不合。

所以:二者冲突时,就音理而言,“大苦”义写作“苓”为佳,进而推断“后文蘦篆,必浅人据《尔雅》妄增”,《说文》“苦,大苦,苓也”固不误。

例8:十一篇下鱼部(P1005):魠,哆口鱼也。(《上林赋》:“鰅鰫魠。”郭注:“魠,鳡也。一名黄颊。”郭语恐非许意,儻是黄颊,则当与鲿为伍。)

段氏认为郭璞注“魠,鳡也。一名黄颊”恐非许意,并进行证伪。

假如:“魠”是黄颊;

那么:据以类相从的体例,魠篆当与鲿篆类列。《说文》:“鲿,扬也。”鲿下段注:“陆疏曰:‘今黄颊鱼也……’”。

但是:魠篆与鲿篆不同处。

所以:魠不是黄颊鱼,许书之“魠”与郭璞注不同,二者应区分。

此注可视为段氏根据《说文》以类相从的体例来进行校勘的典范,论述精当。段氏认为“自鮅至十篆,盖皆非许书所本有”,他的推断前提是以类相从的体例。先用《说文》内证说明鱼部字到“鲒”篆就该完毕了,“鲒”篆之后不当又举鱼名及鱼之状貌,段氏推断“鲒”之后的篆文均为浅人所增,然后进行归谬推理。

假如:《说文》原本收录鮅篆;

那么:据《释鱼》“鮅,鳟”说明鮅鳟系一鱼二名,鮅篆与鳟篆就应类厕。

又因:许时《尔雅》本无鮅字,鮅只作“必”,据《说文》录字规则,鮅不是本字,不在收录之列。

所以:《说文》本无鮅篆,属后人所增。

五、 讨论与结语

上文从3种归谬论证用语入手分析了段玉裁运用归谬法进行证伪的9个实例,其论证精当,对校勘指误起到了重要的作用,为后续的勘正工作指明了方向。此外还有52例归谬论证,有的是采用以类相从的体例来校勘传本《说文》的错讹,如玉部下注:“儻是玉名,则当厕于璙已下十六字间。”木部柞下注:“假令许谓棫即柞,则二篆当联属之。且《诗》不当或单言棫,或单言柞,或柞棫并言也。”鼠部鼫下注:“倘许谓蝼蛄,则此篆必次于部末,如黾部之蝇、鼄,马部之骡、驴、騊、駼等字矣。”有对字形进行证伪的,如言部詷下注:“此经注本如是,假令经本作‘同几’,又何烦以詷释之哉。”羊部羖下注:“此牡字大小徐皆不误,今刻大徐本误‘牝’。假令羖是牝,则下文安得云犗乎?”羊部羌下注:“假令羌字从人牧羊,则既人之矣,何待僰、侥字始从人哉。且何不入儿部,而入羊部哉。”也有对释义证伪的,如部下注:“假令训火不明,则当入火部矣。”厂部厝下注:“假令是厉石,则当次厎、厉二篆之下,而不当次此矣。”还有对衍文进行辨别的,如骨部骴下注:“铉本此下有‘骴或从肉’四字,锴无。按,假令许有此四字,则当先冠以篆文。”这些都是归谬法在段注中的具体运用,使用归谬法来定其非,为下一步的勘正打下了坚实的基础。

为考察归谬论证的使用条件,我们对不同联结词的使用场合进行了分析。在“假令(叚令)”的29例中,21例与《说文》的体例(类厕、训释、归部、重文)有关,其中9例与类厕体例不合有关;5例与释义有关;3例与字形有关。在“果”的14例中,11例与《说文》的体例(类厕、训释、归部、重文)有关,2例与字音、字义有关,1例为其他古籍的错讹。在“倘(儻)”的18例中,6例与《说文》的类厕体例和训释体例有关,8例与字形字音有关;4例与释义有关。总体来看,这三种论证用语没有显著的区别,只是联结词不同而已。从校勘对象的错讹性质来看,61例归谬证伪论证材料中有38例跟《说文》编排体例不合而致误有关,占了60%以上,其中与类厕体例不合的讹误最多。体例上的不吻合,只是错讹的表象,且难以直接证其误,于是段玉裁姑且假定其不误,然后依据相关规则、体例进行推导,推导出的一个与事实不符或无法接受的荒谬结论,以此证明其不可能正确,亦即“按理”则无法不错。

综观61例归谬论证的段注材料,我们认为,归谬法是校勘指误的利器,段氏的归谬论证也彰显出逻辑的推演力量,但是归谬法还不能直接进行校正,段氏常常综合运用归谬法、内证法、他书旁证、物证、古籍义证、类比推理、音理推演等多种方法,这些论证方法形成严密的逻辑推理过程,进而得出确凿不移的结论。不过,归谬法也有其自身的局限性,指误后的校正还需要正确运用其他方法方能得出令人信服的结论。下面再来看一例证伪后的校正。

例10:一篇上玉部(P16):琼,亦玉也。(亦,各本作赤,非。《说文》时有言“亦”者,如李贤所引“诊亦视也”,鸟部“鸾亦神灵之精也”之类。此上下文皆云玉也,则琼亦当为玉名,倘是赤玉,当厕璊、瑕二篆间矣。《离骚》曰:“折琼枝以为羞。”《广雅》玉类首琼支,此琼为玉名之证也。唐人陆德明、张守节皆引作“赤玉”,则其误已久。《诗》琼琚、琼瑶、琼华、琼莹、琼英、琼瑰,毛传云:“琼,玉之美者也。”盖琼支为玉之最美者,故《广雅》言玉,首琼支。因而引伸凡玉石之美皆谓之琼。应劭曰:“琼,玉之华也。”是其理也。)

段玉裁运用归谬法论证如下:假如琼是赤玉;那么根据以类相从的体例,琼篆当与璊、瑕二篆类列(《说文》“璊,玉色也”“瑕,玉小赤也”),但《说文》“琼”在“”与“珦”之间,均训“玉也”,为玉名,所以琼不是赤玉。段氏首先指出各本“赤”当作“亦”,但是运用归谬法不能直接推出当为“亦玉也”。为了证明“赤”当作“亦”,段氏使用类比法列举了两个同类现象作为辅证,但这两个辅证均有问题。《说文·言部》:“诊,视也。”《说文·鸟部》:“鸾,赤神灵之精也。”④岂不自相矛盾?虽然下文继续征引书证证明“琼”是玉名,并分析了传本致误的原因,但不能证明“赤”为“亦”之形误,因为“赤”也可能是衍文。当然,这不是归谬法的问题,是证伪后如何运用其他方法来校正的问题。

陈垣在《校勘学释例》(原名《元典章校补释例》)中提出四种校书之法:对校法、本校法、他校法、理校法[4]。对校法是一种利用同书之祖本或别本对读的校勘方法;本校法是以本书前后互证、抉摘异同的校勘方法;他校法是一种以他书校本书的方法;而理校法源于本校法,但需要依靠相关体例、知识,并运用逻辑推理来进行校勘的一种方法。段玉裁校勘学的特色及思想,蒋冀骋[3]52、漆永祥[5]、董莲池[6]、王华宝[7]等多有论及,譬如,蒋冀骋认为:“运用许书的体例以校理《说文》,颜之推时也已知晓。到了段玉裁时代,更是后出转精,无论在理论上,还是实践上,在以许书体例校理许书方面,已远非颜氏时代所能比拟的了。”[3]52段玉裁将校勘实践上升到校勘理论,离不开那场“段顾之争”,段氏“理校法”在与顾千里争论中多有阐述。理校法是段氏演绎逻辑思想的体现,体现了“善裁断、重义理”的治学思想和方法,段氏也因此被誉为理校的巨人。

但有的学者认为理校法不是校勘学的正轨。胡适在《〈元典章校补释例〉序》中对陈垣(字援菴)的校勘理论与实践给予了高度评价,认为“陈援菴先生校《元典章》的工作,可以说是中国校勘学的第一伟大工作,也可以说是中国校勘学的第一次走上科学的路。”“王念孙、段玉裁用他们过人的天才与功力,其最大成就只是一种推理的校勘学而已。”[4]8在此序中,胡适认为:“援菴先生是依据同时代的刻本的校勘,所以是科学的校勘,而不是推理的校勘。”[4]9可见,胡适最初是轻视理校的,他提倡实证法,认为最初底本最可靠,“用善本对校是校勘学的灵魂,是校勘学的唯一途径。”[4]11陈垣却是这样看待理校法的:“最高妙者此法,最危险者亦此法。”[4]138不错,这正是段氏的最高妙处,至于是否最危险,那要看论证方法的科学与否。

段玉裁在《与诸同志书论校书之难》中曾说:“校书之难,非照本改字不讹不漏之难也,定其是非之难。是非有二:曰底本之是非,曰立说之是非。必先定其底本之是非,而后可断其立说之是非。”[8]定其是,需证明;定其非,需证伪。就本文所讨论的归谬法来说,就是段氏在断其非。归谬法是理校法的具体体现之一,这种理校法促使段玉裁主张精审识断,不拘泥于旧本,也不拘泥于古人旧说。这一研究方法当源于段氏科学的治学思想。段玉裁的治学方法早已得到学界的关注和研究,但其治学方法的科学属性尚未得到广泛重视和系统研究,梳理并总结段氏的学术思想和科学方法,以便发掘中国传统学术中所蕴含的深层的、可供继承发展的科学要素。

注 释:

①需要说明的是,这些联结词只是假言命题中前件部分使用的联项,后件部分的联项较为灵活,因此本文以前件联结词为考察对象。进行归谬时,也可不需要联结词。本文仅讨论假言推理表达格式中的论证方法。另外,《段注》中“若”一般不用来归谬推理。《段注》中有很多“如”字,“如X,则Y”共20余见,但很少用于证伪,仅发现3例,分别见于“”字注、“梅”字注、“粒”字注,冯胜利(2015)已对“粒”下段注的归谬法进行了分析,可参阅。本文暂不讨论“如X,则Y”的使用情况。假与叚、倘与儻是异体字关系,分开统计,一并讨论。

②本文语料来源于许惟贤整理本《说文解字注》(凤凰出版社,2007),并注明其所在页码。因段注是随文夹注,为表述方便,《说文》原文不加引号,将段注内容置于括号中。为节省篇幅,略有删减。

③“类厕”是段玉裁运用归纳法揭示出来的《说文解字》篆文以类相从的编排规则。可参见一部末注语:“凡部之先后,以形之相近为次。凡每部中字之先后,以义之相引为次。”

④《说文·鸟部》:“鸾,赤神灵之精也。”段注:“赤,各本作‘亦’,误,今依《艺文类聚》《埤雅》《集韵》《类篇》《韵会》正。”段玉裁在“琼”和“鸾”下的注语有矛盾。

[1] 冯胜利.乾嘉“理必”与语言研究的科学属性[J].中文学术前沿:第九辑,2015(2):89-107.

[2] 王用源,施向东,冯胜利.段玉裁《说文解字注》科学研究方法例证[J].南开语言学刊,2017(1):82-90.

[3] 蒋冀骋.说文段注评议[M].长沙:湖南教育出版社,1993:112.

[4] 陈 垣.校勘学释例[M].北京:中华书局,2016:135-139.

[5] 漆永祥.段玉裁校勘学述论[J].古籍整理研究学刊,1993(6):28-32.

[6] 董莲池.段玉裁评传[M].南京:南京大学出版社,2006:242.

[7] 王华宝.论段玉裁校勘学之特色[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2014(3):70-74.

[8] 段玉裁.经韵楼集:附补编·两考[M].赵 航,薛正兴,整理.南京:凤凰出版社,2010:313-314.