构筑微型词学学术史

—— 夏承焘民国时期词集、词学专著赠序管窥

2018-05-28惠联芳

惠联芳

(金陵科技学院人文学院,江苏南京 210038)

夏承焘早年即得到前辈词学大家朱彊村的激赏,又不断有词人年谱、词集校笺论著发表①词学研究著作又分为校勘、笺注类(如《南宋二家词考证》《东坡乐府笺》《稼轩词笺注》《元名家词辑》)和年谱类(如《文芸阁先生年谱》《白石道人年谱》)。,名重民国词学研究界。多有人持词集、词学研究著作前来索序,希冀得到夏的品提。对于索文者,无论是前辈、同辈还是后辈,夏均严谨以待,所论无不精彩。本文拟以《天风阁学词日记》为线索,以夏承焘民国时期的词类序文为中心,梳理夏承焘与索序者的交谊、夏承焘撰写词类序文的过程,分析序文内容,以期透过赠序的撰写,一窥民国学人交谊的特殊面相和夏承焘的词学思想。

一、同气相求:索序于夏承焘的背后

序言的基本功能是对学术成果、文学作品的推介。但在文学生产过程中,一部学术著作或文学作品即将诞生之际,请谁作序背后的考虑往往不会那么简单,这里不仅涉及到对学术著作及文学作品本身的评骘,还涉及索序者与作序者的文化认同问题。与如今序文多由前辈学者撰写不同,民国时期,多有晚辈为前辈写序者,同辈写序者也比比皆是。不论前辈、同辈,民国词坛诸人多愿意邀夏承焘作序。究其原因,一是词文酬唱而形成文化认同圈子,即所谓同声相应,同气相求;二是夏在词创作与词学研究两方面的造诣。在词创作上的自成一家,使得夏承焘对词有着敏锐的感知及独到的品鉴;在词学研究上的著作等身,使得夏承焘对词学专著的评析眼光独到。

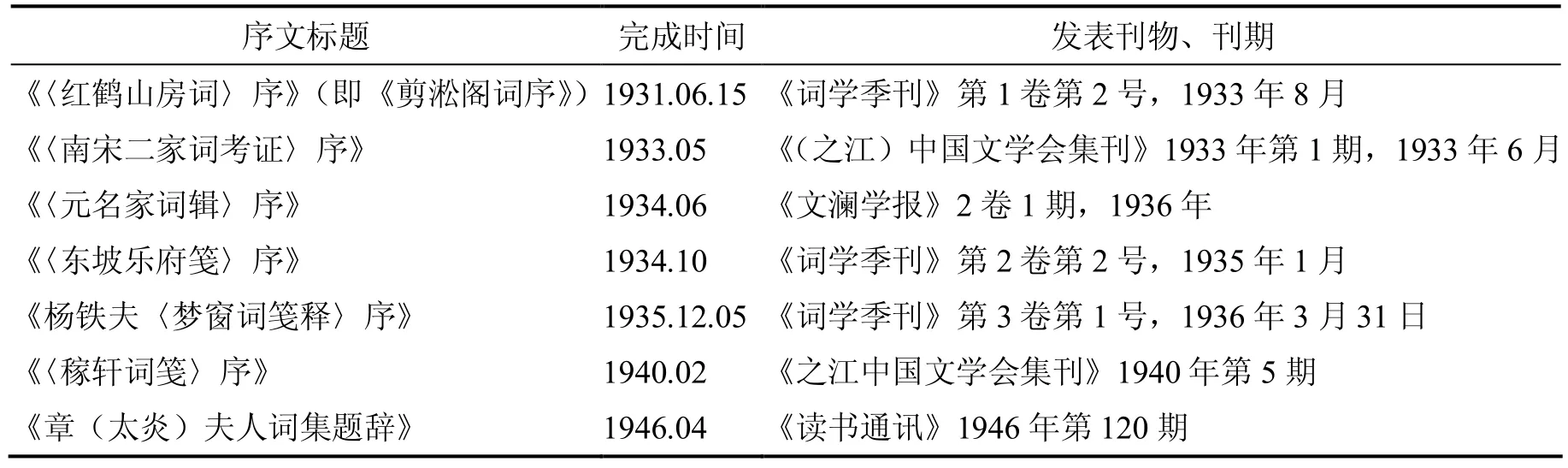

笔者据《天风阁学词日记》的统计,夏承焘给十余位前辈、同辈写过词类序文,现将资料较丰者列表如下(见表1):

表1 部分请夏承焘写过词类序文者

(接上表)

从上表可以看出,请夏作序者籍贯各异,经历不同,年龄差异很大,但或雅好词作或钟情词学,且大多不属新文化运动一派。夏承焘的创作水平、词学修养与研究水准,使其一旦与他们接触,即可进行高水平对话,成为他们的知音,故但凡索序于夏者,无论前辈还是同辈,都引其为同道。正因为他们认为夏能“同声相应”,所以才会有“同气相求”。面对同道,夏承焘作序时都不敢怠慢,篇篇精心布局,力求精准概括学术著作及词集的特点。

各位前辈对夏承焘文化立场的认同,是选择夏为其词集作序的重要条件之一。为章太炎夫人汤国梨《影观词》撰写序的过程,则可见端倪。1951年2月,夏与汤在杭州西湖蒋庄重逢,汤以“新作《浣溪沙》见示”。夏承焘劝汤趁早编定词集。次年6月17日,汤国梨将重新编定的《影观词》交给夏承焘。6月20日,夏承焘在极为紧张的思想改造运动间隙,挑灯夜读汤的词集,为词集再写一段题辞[6]273:

影观词皆眼前语,若不假思索者。而幽深绵邈,令人探绎无穷,又十九未经人道。清代常州词人论词,谓若近若远,似有意似无意,此词家深造之境,庶几姜白石所谓自然高妙。洛诵再过,乃自悔早岁摹清真、拟稼轩徒费气力。壬辰闰五月,承焘题于秦望山中。

次日,夏的心情仍未平复,将汤的词集挂号寄还后,在日记中发了一通感慨:“在思想改造中写此文,有两重人格之感。由此笃耆此道,非尽关好应酬也。”[6]273“笃耆此道”是夏获得前辈文人认同的秘密。除文化认同以外,夏承焘深厚的学殖及严谨的态度,是选择他作序的重要原因。

夏承焘为词集作序,力图仔细阅读文本,并与作者作深入的交流,在此基础之上,方动笔。迄今所见夏承焘为前辈文人作的比较早的序文,是1931年6月为金天羽的《剪淞阁词》写的序①1933年8月在《词学季刊》第1卷第2号发表时改为《〈红鹤山房词〉序》。。夏、金初识于1931年3月2日。金好交游,未久,两人即相熟,时有诗词酬唱。5月,金致函夏,请其为即将付梓的词集写一弁言。夏承焘初为人作序,又是前辈,未便遽然下笔,拖了一个月,在金天羽的催促下才动笔。为慎重起见,夏承焘还与之江大学同事、好友邵祖平一起讨论序文内容。不足500字的序文,夏焘承花了一周的时间才写就。1938年9月4日,原温州道尹林鹍翔请夏承焘为自己的《半樱词续集》作序。夏除向林了解其师学渊源外,写成后又“送与榆生斟酌”,龙榆生删改一番后,夏才定稿。但当9月8日夏将该序抄出,并打算寄给林鹍翔时,又觉得此序虽“两三日方成,思索颇慎”,但“仍不佳也”,继续修改,直到9月12日才最终定稿[7]46。

为词学专著作序,夏承焘在写序之前亦大都与对方作深入的交流,针对其特点,为其著作量身定做序文。为同辈中的佼佼者邓广铭的《稼轩词笺》作序则是这方面的典范。邓、夏原本并不相识。1937年2月,夏承焘在《国闻周报》看到邓广铭的《“辛稼轩年谱”及“稼轩词疏证”总辨正》,认为该文“钩稽甚密”,当即作函《国闻周报》,请该刊代问邓是否已有“稼轩年谱及词注”一类的著作。夏觉得,以邓的才华,“此君若已动手”,自己便无再作的必要[1]491。次月9日,夏收到邓的复函,证实邓已着手“辛词笺及年谱”的写作,夏预测“此君用力至勤,所成必甚可观”[1]500。此后,夏放弃辛弃疾年谱的撰著和辛词的笺注,而是数次把自己搜集的资料慷慨寄给邓广铭,助其研究[1]500,[7]61。1939年8月,《稼轩词笺注》《稼轩年谱》完成,邓广铭当即寄给夏承焘提意见。夏接到书稿后,费时10日始读完《稼轩词笺注》,大叹此书“考证部分,用力最勤,远胜二梁之作。”[7]1289月5日,邓广铭来访,请夏作一弁言。10月17日,夏承焘接邓广铭发自昆明的信函。函中,邓正式敦请夏为《稼轩词笺注》作序[8]。夏第二天即开始写作,后因父病故和其他事宜,直至11月16日仅成一半[7]150。1940年1月29日,夏终日未出,“作邓恭三稼轩词笺序一篇成”。之后又与同事吴天五商讨序文内容,经几番修改,2月7日始寄出[7]174-176。《稼轩词笺》是邓广铭文史研究的副产品,但所论仍精彩绝伦,研究水准超迈前人。面对这样一部“罕觏”,夏极为慎重,历时4月始写好序文。邓夏珠联璧合,成就一段学术佳话

二、历史检视:夏序中的微型词学学术史

序的基本功能即是介绍作者,推荐作品。夏承焘为人作词类序文,首先自然是要表彰作者、推荐词集或专著。夏的表彰方法与别人不同。作为对词学有精深研究的学者,夏在序文中对词集或词学专著的品评,绝非一般的词文酬唱,是以其卓绝的现代眼光,将词集放在词史的历史长河中予以评析,将词学专著置于词学学术史的坐标中予以定位,展现出开阔的视野和深刻的洞察力。

夏承焘对词集的评介,导引了民国词坛词风,为民国词学学术史的研究注入源源不断的活水。《半舫斋诗余》是国民党元老廖仲恺之弟、民国外交官廖恩焘的词集。在序文中,夏承焘既介绍了廖词的渊源:“中岁为稼轩,晚乃折入梦窗也”,又指出廖超乎吴文英的一面:“运密丽而能飞舞,信乎非似七宝楼台者。”[9]355-356同时,还结合民国时期词坛概况,指出廖恩涛在词创作上的独特之处:“自彊邨先生以东坡为梦窗,二十年来,为吴词别创风会。今翁又合之稼轩,其海外踪迹,远出于寻常视听之外者,自来词人所未有,身世阅历之所摩渐,宜其不终囿于梦窗也。”[9]356

夏承焘对词学专著的评介,充实了民国词学学术史。在为唐圭璋的《元名家词辑》作的序文中,夏承焘指出,这部作品不过是唐圭璋编纂《全宋词》的“绪余已耳”,价值已然惊人;该书所引文献,皆“前人汇刻所未及”,可见作者“用力之劬”,直可“平视汲古而仰攀疆村矣”。夏更进一步评论道,唐著严格区别词、曲的独到学术眼光,令该书与一般词辑的水平高下立判[10]241。

梦窗词的笺注是民国时期的热门题目。杨铁夫之前,已有朱彊邨的《梦窗词小笺》(笺93阕)、夏承焘的《梦窗词后笺》(笺50阕)、陈洵的《海绡说词》(评说70阕),杨铁夫的《梦窗词笺释》规模超过前贤之作。手稿 4大本寄给夏承焘后,夏一阅之下,私下虽觉笺释不免“过繁”,给人以“瓦砾掩金沙”之感,但在序文中还是以笺释梦窗词的亲身体会,高度评价杨的《梦窗词笺释》。夏说:“宋词以梦窗词为最难治。其才秀人微,行事不彰,一也。隐辞幽思,陈喻多歧,二也。”但杨铁夫从朱彊邨研究梦窗词,知难而进,“老而弥切。屡刊屡改……勾稽愈广,用思益密。往往于辞义之外,得其悬解”①杨铁夫1932年已出版过《吴梦窗词选笺释》,故有“屡刊屡改”之说。,整部著作“较彊邨之笺为尤进矣。”[1]409-410

夏承焘长期在大学任教,又是《词学季刊》的核心作者,其序文除印于词集、专著外,也多发表在《词学季刊》等刊物上②多数序文是夏主动投稿,也有序文,如《〈梦窗词笺释〉序》是应杨铁夫要求发表到《词学季刊》的。见《夏承焘集》第5册,第415页。(详见表2)。序文发表,既可为已出版的作品博取眼球,也可为未出版的作品制造声势,均有助原著传播。

表2 夏承焘公开发表的序文

三、借题发挥:夏序中的微型词学思想

不论是为词集作序,还是为词学专著作序,夏承焘均以此为契机,借题发挥,表达自家对词的真知卓见。梳理夏承焘词类序文,可以清楚地看出其对词的源流、正变、地位和词的功能的思索,将这些散落在夏序中“珍珠”一个一个地串起来,即构成一部微型词学思想史。

诗贵?词贵?词从何处来?夏承焘在赠序中给出答案。夏承焘认为词与诗本是一脉相承的。

成文于1931年6月中旬的《〈剪淞阁词〉序》,虽然只有短短五百字,却提出一个重要命题,即“词蜕于诗,而非诗之余迹”[1]209,既承认词与诗的传承关系,也强调词体的独立性。夏承焘又说:“温韦所作,虽晖露盈珠,不切于用,固天下之至宝也”[1]209-210,柳永、秦观更进一步,但“犹未违其宗”[1]210,到范仲淹、王安石时代,词的主题扩充为“咏史、怀古”,至苏轼、黄庭坚,“则禅机诨俚,纵横杂出,不复可被声律”[1]210,主题更为丰富,写法更为多样,终于确立其独立文体的地位。夏的这篇序文,高屋建瓴,势如破竹,金天羽看后颇为欣赏,回函称赞“序文曲折而下,辞意均胜”[1]211。之后,夏承焘在多篇序文中继续强调词到两宋后已获独立地位。1939年 4月,廖恩焘请夏为其词集《半舫斋诗余》作序。廖自称其词作为“诗余”,夏承焘却在序文中以诗人对比词人,突出强调词人在文学史上的地位[9]356:

两宋乐章,蜕自唐诗。飞卿瑰玮奇秀,上承昌古。昌古在中唐,立意与元白分北,其于昌黎,盖拔戟为一队者。递衍为少游、清真,而集成于梦窗。自滥觞而江河,波澜固莫二也。稼轩以纵横恣肆之才,益拓东坡之宇,驱使经子,并好檃括昌黎字面,其铺张排比,用汉赋法者,尤与韩诗同杼轴。集中若《哨遍》、《六州歌头》、《兰陵王》诸作,不能一二数也。文事尚变,有揣其末如胡越,探其本而肝胆者,辛、吴之与昌黎,貌异而心同,殆亦尤义山、山谷之于杜耶。

在 1940年初完成的《〈稼轩词笺〉序》中,夏承焘表达了类似的看法。夏说,“李杜以降,诗之门户尽辟矣。非纵横排傲,不能开径孤行为昌黎。”指出自李杜之后,韩愈以其“纵横排奡”之势,开创诗歌创作新境界。辛弃疾在词史上的开创之功,“若昌黎之于诗也”[10]246。

1946年,夏承焘又利用为章太炎夫人汤国梨的自印本《影观词稿》作序的机会,借汤之口批评了“视诗为卑”的观点,重申词体的独立地位,“二三百字颠倒往还,而无不达之情,岂非即其圣处?”[11]1948年,夏承焘在为好友邵祖平的《词心笺评》作序时,把词的地位提得更高。夏说,词这一文体最初虽是“倡优儇士戏弄之为”,出身虽然卑微,但历经三百年的发展,已是“殆骎骎方驾《诗》、《骚》已。”[10]251

(徒)诗言志?词(徒)缘情?夏承焘在赠序中认为,诗能言志,词也可以。夏承焘认为词有言志之功能,可以将生活中的悲喜哀乐、将对社会人生的观感诉诸词中。

1938年,在《〈半樱词续集〉序》中,夏承焘指出因集子中的词多作于乱离之时,故“今诵其伤乱哀时诸什,取诸肺肝,而出以宫徵,真气元音,已非周吴所能囿”[10]253,“其词愈真,而世亦愈苦矣。”[10]2531939年,夏承焘在《〈半舫斋诗余〉序》中分析廖恩焘作词虽取法辛、吴,但又风格独特,其原因不仅在于其才,更在于其身世阅历之所“摩渐”[9]356。1946年,夏承焘在《章夫人词集题辞》中指出,汤国梨“几更丧乱”,但“不以忧患纷其用志”,忧患反而成为其创作的驱动力,“取境且屡变益上”,故其词“婉约深厚,沨沨移人”[10]249[11]。1947年,夏承焘在《〈文芸阁先生年谱〉序》中,再次强调词作与词人身世的关系。夏指出,正是因为文廷式“身丁桑海,郁积奇抱”,所以“其词滂沛绵邈,非浅率者所能窥”。到了 1948年,夏承焘的这一观点更为清晰起来。在为好友邵祖平《词心笺评》写的序文里,夏明确提出,词作之所以在两宋以后出现苏轼、辛弃疾、张孝祥、张元幹、王沂孙、刘辰翁等大家,大放异彩,乃是诸人的“身世际遇为之”,“有身世际遇,乃有真性情。有真性情,则境界自别”[12]。

两宋词人的身世际遇,到了 1937年卢沟桥事变后,也降临到夏承焘身上。面对暴日侵凌,夏的词学审美观也发生了变化,此前奉为圭臬的梦窗词被弃置一边(今之词家,好标举梦窗),历朝历代投身民族国家保卫战中的词人成为夏承焘关注的焦点。夏一方面在词学研究中,“取宋人词之足鼓舞人心,砥砺节概者,钩稽史事为之注”,编成《宋词系》①书名来自《诗大序》的“一国之事,系一人之本”。见:夏承焘.《夏承焘》第三册,浙江古籍出版社,浙江教育出版社,1997:479。在是书凡例中,夏特别指明“辞气颓唐”的作者,其作品一概不取。,“以授从游诸子”[13]。另一方面,在为他人写序文时注意表彰作者的学术参战行为。1939年,夏承焘为邓广铭的《稼轩词笺》作序,特别指出邓在抗战正酣之际,撰著南宋主战派大将辛弃疾年谱、笺注,其词学专著意义非凡,“国族精魂,将于以振涤”。[10]246讲学研究之余,夏承焘还以手中的笔为利器,饱蘸爱国主义墨汁,写成情绪激昂的词作,如《沪战壮士歌》《水龙吟·丁丑冬偕鹭山谒慈山叶水心(适)墓,时闻南京沦陷》,痛斥日本的恶行,鼓舞民众的士气[14]。

四、知人论词:夏序中的交谊情境再现

夏承焘在序中,介绍了受赠人的身份、地位(甚至性格),阐述了受赠人的学术传承及新变,勾勒词学学术史。如果我们将这些序综合起来加以阅读,即可发现夏承焘或勾勒了词史中词作家、学者们的学术传承史,或再现了与受赠人的交谊。

在《<半樱词续集>序》中,夏承焘指出林铁尊学词“固取径周吴而亲炙彊翁者”[10]253,肯定了林铁尊的重要地位,指出他是自朱彊邨去世以来的词坛巨匠:“彊翁往矣,词林人宗,非吾师而谁哉。”[10]253学术研究,应知人论世。夏承焘在序跋中,对受赠者的生平、遭际等亦有言简意赅的阐述,这样可以便于读者通过对学者们生平及其交谊的了解,可以得知其学术专著(文学作品)的思想内容及情感内涵。《半樱词续集》在将付印之际,本已有夏吷庵一序,林鹍翔嘱夏承焘“亦赞数语”(《天风阁学词日记》1938年9月4日)[7]43。在《<半樱词续集>序》中,夏承焘追溯了与其师林铁尊避难海上之时,林铁尊为夏承焘道“出处进退以及遘难流离”[10]253,林铁尊“恳款肫挚”[10]253,此情此景令夏承焘感叹不已。第二天,林铁尊又向夏承焘述及其治词求索之艰,句句真挚,“洗然无片辞之饰”[10]253。与此同时,提及朱彊邨,林铁尊唏嘘不已,感叹道:“翁平生掇皮皆真,今不可复见矣。”[10]253文人之间的惺惺相惜,跃然纸上。夏承焘曾与朱彊邨交谊[15],探讨词学,听及此语,亦感慨良多:“念昔者过沪,亦尝奉手于彊翁,謦欬笑貌,犹在寤寐。”[10]253夏承焘的这番叙述,展现出民国年间“遗老”的心路历程,勾勒出一幅民国年间“遗老”孜孜治学图,描摹了词学新老辈之间的深厚情谊。在这样一个特殊的年代里,他们固守着自己心中的那份净土,构建属于自己的乌托邦。他们不甘心自己的学术或因自己年龄的增长而日渐冷寂,或身后消逝,努力地营造着“不朽之盛事”。他们的夙愿,在新辈的帮助下最终得以实现。

在《廖忏庵先生半舫斋诗余序》中,夏承焘通过回顾与廖忏庵交谊的片段:“戊寅(1938)年秋,违难上海,始获奉手于惠阳廖翁。翁年七十五,而气度磊隗如四五十,文章翰墨,老而愈捷。”[9]355使读者充分了解其人,进一步增强对其词作的理解。《红鹤山房词》是金松岑所作。钱仲联说:“其(金天翮)论词宗旨,于《红鹤词序》中见之。”[16]夏承焘在《<红鹤山房词>序》中叙及与金松岑同游太湖时,“见其饮酒温克,未尝有一放言旷论”[10]240。对其性格的叙述,为读者理解其词风“夷犹婉约,讽讽动人……醇深骚雅,追撢周姜”[10]240张本。

在《元名家词辑序》中,夏承焘指出虽“秋涧自称其词皆可叶歌”[10]241,但他“疑其虽倚曲调,或即用词腔”[10]241,于是求教于吴瞿安。吴乃“引《董西厢》之《醉落魄》《哨遍》《点绛唇》诸调句法,无异于宋词,即其创调之《文序之》《倬倬戚》《甘草子》,亦概用双叠,与元人套剧单用前叠者迥殊”[10]241,由此证明“蒋见之非谬”[10]241。该序向读者展现了夏承焘发现问题、解决问题的过程,可为年轻学者探求问题提供方法。在《谢玉岑遗稿题辞》中,夏承焘追溯了了谢玉岑的特长、婚姻、作词缘起、词之成就及因病未能尽力创作的遗憾:“玉岑工钟鼎书,能画,少学文于名山钱翁,娶翁之长女,先玉岑三年而卒。自是益肆力于词,缠绵沉至,周之琦、项廷纪无以过。世皆谓玉岑撰著,词为第一。而玉岑犹自恨累于疾疢,未能尽其才也。”[10]247

五、结 论

自新文化运动兴起,“提倡新文学、废除旧文学”以来,填词虽仍是民国文人学者的雅好,却已非主流,专以词作为重者,日益成为一个小圈子,被新文化运动的提倡者和拥趸目为旧人。时人固然新旧观念极深,后世的研究者也多以新旧将学人分为壁垒森严的两大阵营。其实,民国学界既然有胡适这样“新文化中旧道德的楷模”,自然也有出入于新旧学人之间的学人,夏承焘即是其中一位。夏承焘凭借其自由出入新旧之间的文化地位,挟其在词学理论及词创作方面的深厚功力,走笔为诸多词集、词学专著作序,知人论词,既能深切体会“旧”的词作者们的心境,也能以“新”的眼光恰当地评定词作、词学专著在历史中的地位。这一部部微型词学学术史(词学批评史)与夏的词学论文一起,构建起夏承焘的词学批评理论大厦。

参考文献

[1]夏承焘.夏承焘集:第五册[M].杭州:浙江古籍出版社,浙江教育出版社,1997.

[2]田原天南.清末民初中国官绅人名录[M]// 沈云龙.近代中国史料丛刊三编第八十辑.台北:文海出版社,1995:246.

[3]徐良雄.中国藏书文化研究[M].宁波:宁波出版社,2003:473.

[4]蔡登山.孽海花与赛金花[M].台北:秀威资讯科技,2013:54.

[5]李盛平.中国近现代人名大辞典[M].北京:中国国际广播出版社,1989:456.

[6]夏承焘.夏承焘集:第七册[M].杭州:浙江古籍出版社,浙江教育出版社,1997.

[7]夏承焘.夏承焘:第六册[M].杭州:浙江古籍出版社,浙江教育出版社,1997.

[8]李剑亮.夏承焘年谱[M].北京:光明日报出版社,2012:72.

[9]卜永坚,钱念民.廖恩焘词笺注[M].广州:广东人民出版社,2016.

[10]夏承焘.夏承焘集:第八册[M].杭州:杭州浙江古籍出版社,浙江教育出版社,1997.

[11]汤国梨.影观词[J].文教资料,2000(4):42-113.

[12]夏承焘.序言[M]// 邵祖平.词心笺评.上海:复旦大学出版社,2007:123.

[13]夏承焘.夏承焘集:第三册[M].杭州:浙江古籍出版社,浙江教育出版社,1997:479.

[14]重庆文史研究馆.中国抗日战争诗词曲选[M].重庆:重庆出版社,1997:64.

[15]惠联芳.论朱彊邨、夏承焘的词学交往[J].中国韵文学刊,2015(4):68-72.

[16]钱仲联.梦苕庵清代文学论集[M].济南:齐鲁书社,1983:166.