逆动式的最新研究及把字句的句法性质

2018-05-28叶狂,潘海华

叶 狂,潘 海 华

逆动式的最新研究及把字句的句法性质

叶 狂1,潘 海 华2

(1. 杭州师范大学 外国语学院,杭州 311121;2. 香港中文大学 语言学及现代语言系,香港)

文章首先从逆动式的界定、语义解读、生成方式、跨语言普遍性四个方面介绍Polinsky(2017)的最新成果,同时对照分析把字句,明确把字句的句法语义特点,给出其生成结构,进一步支持二者具有平行性的观点(参见叶狂、潘海华2012a、2012b,2014)。之后,针对学界的不同意见,用三条证据证明将把字句视为高及物性句式的观点并不可取,并全面解释“把”后NP为施事主语、处所、领有者等情形(参见张伯江2014)。在此基础上,文章认为把字句就是由针对宾语的逆动化操作而成,不管宾语是哪一种语义角色,“把”的功能就是标记降级的宾语。

及物性;作格语言;语义角色;逆动化

对于一个及物句而言,其论元配置可经历如下句法操作,请看Labrador Inuit语的例子(Polinsky 2017)

1) a. Anguti-up annak taku-janga.

man-ERG woman.ABS see-3SG.SUBJ.3SG.OBJ.PRS

‘The man sees the woman.’

b. Annak (anguti-mut) taku-jau-juk.

woman.ABS man-DAT see-PASS-3SUBJ.PRS

‘The woman is seen (by the man). ’

c. Angutik anna-mik taku-juk.

man.ABS woman-INS see-3SG.SUBJ.PRS①

‘The man sees a woman.’

Labrador Inuit语是作格语言,在主动句1)a中,主语Anguti带作格,宾语annak带通格,动词taku带与主宾语一致(agreement)的标记。1)b是1)a经历被动化操作而成,原来的作格主语变成与格附加语,可以隐没(括号所示),原来的通格宾语成为主语,格不变,动词带被动化标记,且只带与主语一致的标记。1)c是1)a经历逆动化(antipassivisation)而成,主语由原来的作格变为通格(无标记),宾语由通格变为工具格,动词只带与主语一致的标记(无显性逆动标记)。1)b和1)c的主要区别是:被动句是将原来的宾语提升为主语,原来的主语降级为附加语;而逆动句则是将原来的宾语降级为附加语,主语还是主语,只是格发生了变化。本文要讨论的是与1)c相关的逆动式句法现象。

逆动(antipassive)现象常见于作格语言,国外学界对此有很长的研究历史。按照Bannister(2004),最早是由德国德雷斯顿(Dresden)的路德教传教士H. A. E. Meyer于1843年在澳洲研究Ngarrindjeri语时发现了逆动句式,他在其专著Vocabulary of the Language spoken by the Aborigines of the Encounter Bay Tribe: South Australia中有详细讨论,并称这一现象为动词的双联式(duplex form)。而antipassive这个词是M. Silverstein于1968年在研究Chinook语时创造的,最早见文于Silverstein(1972:395)(引自Polinsky 2017),以后学者们都采纳了这一术语。逆动现象引起了国外学者极大的兴趣,相关研究不断涌现,新近成果有Basilica(2012)、Spreng(2012)、Polinsky (2017)、Coon et.al(2014)等。

国内学界对逆动现象关注较晚,在术语的翻译上也不同,有逆被动、反被动、逆动,等,本文采用逆动。国内最早介绍这一现象的是张定(2011),叶狂、潘海华(2012a、b)较全面地综述了国外研究现状,认为逆动句是逆动化而成,所谓的逆动化是指对及物句论元结构宾语的降级或隐现操作,使谓语动词失去一个宾语论元。并认为把字句也是一种逆动句式,是逆动化的结果。张伯江(2014)对此提出商榷,他主要从形态和语用角度观察,认为作格语言的逆动句本质在于从作格到通格的变化,因为通格更基本,因此是一种句法提升,而不是降级,逆动化是一种将非受事成分焦点化的操作,并认为把字句是高及物性句式,逆动句与把字句二者“渺不相涉”。

这里,我们要特别感谢张伯江先生对我们文章的关注和商榷,张伯江先生提出的许多批评意见都让我们对逆动化与把字句的关系作了重新思考,张伯江先生的许多例证也给我们展示出了把字句更复杂的一面,这也进一步激发了我们的研究兴趣。鉴于国外已经有最新的逆动化研究成果,同时,我们也想对张伯江先生提出的一些问题给出正面解释和回答,并进一步就教于先生,因此,我们将在本文对逆动句作一全新讨论。我们将以Polinsky(2017)、张伯江(2014)为基础,先介绍国内外对逆动现象的最新认识,并对照汉语的把字句,就有争议的地方做出进一步说明。然后就把字句的本质问题作出讨论,最后统一界定把字句的句法性质。

一 逆动句的最新研究及把字句的相关问题

Polinsky(2017)见于《牛津作格性手册》(The Oxford Handbook of Ergativity)的第13章,是我们目前见到的有关逆动句的最新成果。下面只介绍其中的四个方面,并对照讨论把字句的相关情况。

1.1 逆动句的界定

Polinsky指出,在通常情况下,人们确立逆动句的基础是(a)宾语带间接格标记、主语带通格(非作格)标记;(b)施事在结构或语篇功能上的“前景化”(foregrounding)。但她认为形态和语篇功能表现出来的特点并不能单独用来定义逆动句,真正具有定义性的特征是逻辑宾语在语法等级上的降级。Polinsky认为,就语法角色而言,存在这样一个等级:

2) 主语 > 宾语 > 非核心论元 > 非论元

对逆动句而言,就是及物动词的逻辑宾语被降级(demoted):或者抑制或者表征为语法等级更低的成分。实际上,逆动句在形态上是不及物的,在语义上是及物的,但句法上并没有投射一个直接宾语。因此,逆动句的定义为:

3) 一个小句的及物述谓的逻辑宾语被降级为非核心论元或非论元,见2)。

这一界定与Dixon(1994)的观点比较一致,叶狂和潘海华(2012a、b)对逆动句的介绍主要基于Dixon,且与Polinsky一致。当然,张伯江(2014)按照Palmer(1994)等,从形态上认定逆动句是一种句法提升、语用上是焦点化的观点,这一视角也是正确的,但还不够全面。两种视角进一步结合,我们就能得到对逆动的更全面且完整的认识。

1.2 逆动句的语义解读

Polinsky指出,最好把逆动句的语义特征看成是伴随性的(concomitant),因为这些特征都不是必须有的,也不能适用于所有具有逆动句的语言。比如逆动句语用上有“施事前景化”的解读特征。实际上,宾语一旦降级或隐没,主语自然就成了唯一的突显成分,这正是很多学者坚持的观点。但是,这种特征根本不是逆动句的普遍特征,逆动句的语义语用功能在一个语言内部或跨语言之间都有差异。

再比如逆动句语义上可能与无内在终结点(atelicity)密切关联,逆动句常常解读为某种特别的体意义,如:开始义(inceptive)、持续义(durative)、未完成体、重复体,等,但这种关联在Chukchi语、Chamorro语、Polynesian语中都不存在,因此存在如下的预测关系:

4) 如果逆动句有完成体(有终结点)解读,那么一定也有未完成体(无终结点)解读。

Polinsky对逆动句的语义解读特征的分析,实际上进一步否定了从语义语用来界定逆动句的做法,她提供的预测关系也能很好地概括逆动句可能有的跨语言的语义多样性。把字句也不例外。把字句虽然主要表达完成体意义,这是学界共识,但也完全满足该预测,因为它也能表达无内在终结点的意义,比如持续义(把碗端着)、重复体(把问题想一想)等(叶狂、潘海华2012b)。如果把字句只能表示完成体义,绝对不能表示未完成体义,违反上述预测,那还将把字句分析为逆动句就有问题,但事实上不是这样的。

1.3 逆动句的生成

综观前人研究,Polinsky认为主要有两种分析方法:词汇生成法和句法生成法。词汇法主张逆动化不是在句法层面生成的,而是作用于动词的论元结构,对论元结构的宾语/主事作降级处理,代表是Farrell(1992),证据来自Halkomelem语。该语言的非事件名物化结构只能由逆动化动词形成,不能由被动化动词形成,说明逆动句与被动句的生成方式是不同的,前者在词汇的论元结构完成,后者在句法上完成。如:

5) a. ni? cən t’il-əm ?ə tə st’i?wi?əł.

AUX 1SUBJ sing-AP OBL DET hymn

‘I sang the hymn.’

b. s-t’il-əm c. xws-t’il-əm d. *s-t’il-ət-əm

NMLZ-sing-AP AGT.NMLZ-sing-AP NMLZ-sing-TR-PASS

‘song’ ‘singer’

如果被动句、逆动句都是由句法生成,那么5)c-d之间的对立就无法解释。但如果逆动化是在论元结构操作并完成,那么这种对立就迎刃而解了。

句法方法分歧较大,一种观点认为宾格/通格在vP层就被吸收了,因此不需要再赋,代表有Baker(1988)、Matushansky(2006)等;另一种观点认为逆动句其实还允准直接宾语,但在结构上与及物句不同:及物宾语是在vP外允准,而逆动宾语是在vP内由一个功能核心如Asp以PP或宾格形式来允准,代表有Spreng(2012)、Aldridge(2011)等。就主语的格而言,虽然有从作格到通格的变化,但大部分学者都认为其句法位置并没有变,但在赋格时,存在格竞争,参见Levin & Preminger(2015)。

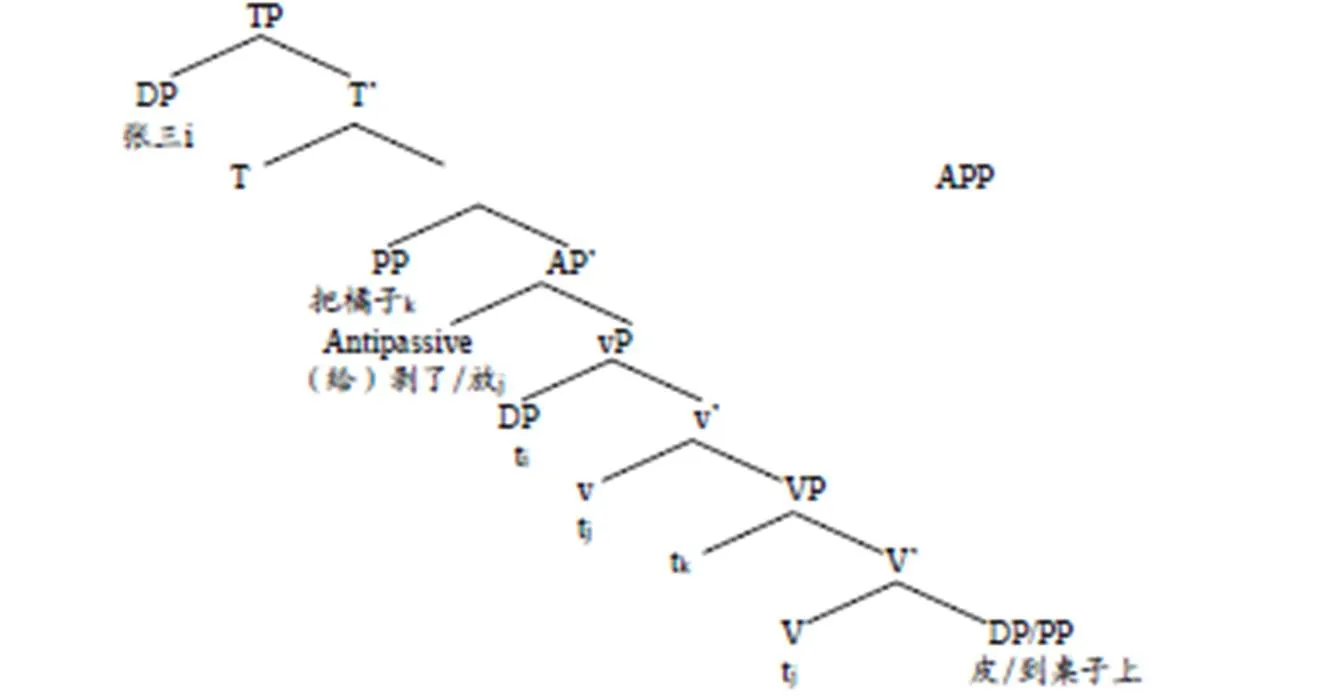

综合上述两种生成观,并结合我们以前的研究,尤其是有关把字句中“给”的研究(叶狂、潘海华2014),我们认为把字句是由论元结构的宾语降级而成,把字句的核心是Antipassive0,句法结构可以表示为图1(无关细节略去),注意,我们特意用带保留宾语6)a和带介词短语补足语6)b的复杂形式的把字句来说明问题,第三节将对把字句的句法性质做一详细分析。

6) a. 张三把橘子(给)剥了皮。 b. 张三把橘子(给)放到桌子上。

图1 把字句的句法结构

如上所示,动词(短语)的直接宾语原来位于VP指示语位置,随后逆动化操作,降级到AntipassiveP的指示语位置。从格的角度讲,逆动化会让V失去赋宾格能力,因此原来的直接宾语降级到AntipassiveP的指示语位置后,这里有一个基础生成的介词“把”给降级的宾语赋格。注意APP不是施用功能范畴,不是给动词增加论元,而是相反。动词的补足语位置的保留宾语应该得到一种内在格(inherent case)。内在格是一种部分格,因此,即使能说“张三把橘子剥了全部的皮”,“全部的皮”得到的还是部分格,因为“全部的皮”依然只是橘子的一部分。

Polinsky指出逆动句在作格语言和宾格语言都存在,区别只在于可见性(visibility),作格语言的逆动句更明显,因为主语有作格到通格的明显变化,而宾格语言这种变化不明显。同理,被动句也不是不能出现于作格语言(如例1b所示),虽然较为少见。而且,有很多语言逆动、被动都有,比如Halkomelem语、Inuit语、Georgian语、一些玛雅语、巴斯克语等。实际上,按照Nichols(1992: 158),存在这样一种共性蕴涵:

7) 如果一个语言只有逆动没有被动,那么这种语言就是作格语言。

那么,汉语是纯粹的宾格语言还是兼有作格语言特点呢?吕叔湘(1987)经过对比“胜”和“败”等动词的句法格局,认为很难把汉语推向作格语,张伯江(2014)通过对并列结构相同成分省略以及主从句隐含主语的分析,进一步否认汉语具有作格性。但是,叶狂和潘海华(2017)比照跨语言的分裂作格现象,发现汉语在六个方面表现出作格性。如果这是对的,那么认为把字句是逆动句的观点就有语言类型学上的依据。

总之,按照Polinsky(2017)的最新研究,我们可以作如下总结:逆动句的定义特征是一个小句的及物述谓的逻辑宾语被降级,逆动化过程作用于及物动词的论元结构。逆动句的语义语用特征是伴随性的,逆动句不是作格语言所独有的。

在此视角下,我们认为将把字句与逆动句对应起来(叶狂和潘海华2012a、b,2014),是完全合理的。但张伯江先生(2014)认为二者不同,他的主要依据有:第一,把字句是高及物句式,“把”编码了一个动词的主要参与者;第二,很多把字句不能还原为主动宾语序,说明“把”后NP不应该都是宾语;第三,有的“把”后NP为施事主语,因此并不是针对宾语的操作;第四,有的NP为处所、领有者、工具等,不是句法降级而是提升;第五,汉语不是作格语言。下面先讨论第一点,第二点有关把字句的还原问题,我们早有思考,因为牵涉内容较多,另文专论,②也可见叶狂(2014)的会议论文,第五点上文已经提及,可参看叶狂、潘海华(2017),然后就张伯江先生提出的另外三点作出解释,第三节对把字句的句法性质作出统一概括。

二 把字句的句法特点

2.1 把字句是高及物句式还是去及物化句式

首先,观察及物性可以有两种视角,一是观察整个句式,二是只观察动词。Hopper & Thompson(1980)采取第一种,他们提出认定及物性的十项参数,来综合考察及物性,③并依据Thompson(1973)的研究,认为把字句是高及物句式。张伯江(2014)又进一步论证把字句是高及物句式:“把”编码了一个动词的主要参与者、“把”编码了一个“完全受影响”成分。总之,“把”更是一个“增强及物性关系的手段”(p. 592)。④

形式语法采取第二种视角,从动词来观察及物性,主要观察一个动词是否带宾语,且带几个宾语,带的宾语越多及物性越高,Polinsky(2017)对逆动句的定义也是从动词来观察的。叶狂和潘海华(2012b)也是从这个视角来观察把字句的,认为其直接或外宾语变成了间接宾语,所以6)是一个去及物化或降低及物性的句式,即逆动句式,“把”后NP不论有定还是无定,都是一个降级的宾语。

我们这里不评价哪一个视角更好,只观察哪个视角更有利于分析与把字句相关的语言现象,哪一个能揭示出更多的语言事实。下面从三个方面来讨论:“把”后NP的关系化、“把”是否编码了一个动词的主要参与者、“把”是否编码了一个完全受影响成分。

2.1.1“把”后NP的关系化

按照第一种及物观,把字句是高及物句式,“把”编码了一个完全受影响的角色,而且在语义角色上高于受事,张伯江引徐烈炯(2000)的观点,认为是置事。按照名词短语可及性理论(Keenan & Comrie 1977),如果置事高于受事,那么“把”后NP就应比动词后的宾语NP更容易被提取、更容易关系化。容易提取的表现之一就是在关系化时,不需要复指代词“它”来保证句子的合格性。但事实上,“把”后NP被提取时,必须有复指代词,而动词后NP却根本不需要,这说明“把”后NP的句法地位没有动词后NP的句法地位高。8)a是Keenan & Comrie的提取等级,8)b是按照第一种及物观形成的新的提取等级:

8) a. 主语> 直接宾语> 间接宾语> 间接格成分> 属格成分

b. 主语> 把后NP > 直接宾语> 间接宾语> 间接格成分> 属格成分

8b)显示置事(把后NP)高于受事(直接宾语),因此在关系化提取时应该更容易,但事实却相反:

9) a. 张三卖了车子。 a’. 张三卖了ti的那辆车子i。 a’’. *张三卖了它i的那辆车子i。

b. 张三把车子卖了。 b’. *张三把ti卖了的那辆车子i。 b’’. 张三把它i卖了的那辆车子i。

9)a显示,直接宾语NP“车子”在关系化时根本不需要加复指代词,加上反而不合格;9)b正好相反,“把”后NP在关系化时必须加复指代词,不加不合格。这说明它的句法地位低于直接宾语。为什么如此呢?原因很明显:“把NP”是附加语,构成孤岛,NP不再是动词的直接宾语,因此在关系化等级上,它应该位于8)a的第四个节点,即“间接格成分”上,而不是8)b的第二个节点上。⑤

再者,提取等级能作出如下预测:如果某一关系化策略适用于某一位置的NP,那么,该策略可以用于等级上所有高于该位置的NP。直接宾语NP在关系化时不需要复指代词,这意味着位于其上的“把”后NP、主语应该都不需要,但上例已经说明这并不正确。因此按照第一种及物观得出的8)b不正确。说明第一种及物观既不利于相关事实的分析,也不能揭示更多的语言事实。

2.1.2“把”是否编码了动词的一个主要参与者

如上所述,第一种及物观认为“把”编码动词的一个主要参与者。我们没有看到张伯江(2014)一文中给出“主要参与者”的严格鉴定标准。如果只从语义上分析,说“把”后NP在语义上参与动词的动作行为,那么,这与第二种及物观也不矛盾,因为逆动化后降级的NP由介词引导,但语义上依然是整体事件的一部分。如上文Polinsky所指出的,逆动句虽在形式上是不及物的,但在语义上还是及物的。

如果从句法上分析,说“把”在句法结构上编码了动词的一个主要参与者,那么,按照这一思路,10a-b)就应该都是合格的,因为“把”编码动词一个参与者,动词也可编码一个,动词的前后都有一个参与者,合情合理,但事实却相反,10a-b)都不合格,说明“把”根本没有这种句法能力:

10) a. *我把王五打了张三了。 b. *我把鱼吃了鸡肉⑥。

这样看来,“把”并不能在句法上编码动词的参与者,“把”后NP就是由动词的宾语降级而成,然后受“把”的统辖(c-command),但在语义上还属于动词所编码事件的一部分。

2.1.3“把”是否编码了一个“完全受影响成分”

张伯江(2014:591)认为“把”不是标记旁格的介词,而是“使完全受影响的成分得到语法编码的一种手段”。我们不否认“把”后NP能受动词影响,因为逆动句在语义上是及物的,这种影响当然存在,但认为“把”后NP没有“完全”义,理由如下。比如在“小李把三个苹果扔了”中,“把”后的“三个苹果”看似是完全受影响,全句表示“三个苹果”都被“扔”了,但汉语却还可以说11)a,如果“把”编码完全受影响成分,那么11)a应该不可接受才对,但事实却相反,说明“把”并没有这个功能。汉语真正能表示出“完全”语义的是表总括义的“都”、“全”等量化词,因此能说“小李把三个苹果都扔了”,但却不能说11)b,因为动词前后语义矛盾。

11) a. 小李把三个苹果扔了两个。 b. *小李把三个苹果都扔了两个。

另举一个经典例子,比如“一定要把淮河修好”(王力1989:266),并没有要把淮河每一段都修好的意思,但“一定要把淮河都修好”,却正好有这种意思,区别就在于“都”,完全义来自“都”,跟“把”没有关系,“把”也不是编码“完全受影响成分”的。

另外,就一般的主动句与把字句而言,假如我们真的接受第一种及物观,就会发现汉语动词有两种论元结构,句式有两种基本句式:例如:

12) a. 小王公开了自己的信箱。 b. 小王把自己的信箱公开了。

“公开”是个及物动词,12)a是它的一种论元结构SVO式,12)b又是它的另一个论元结构S把OV式,这样一来,汉语大量的及物动词就都会有两种论元结构。句式上,汉语的及物句也因此就有两种基本语序,把字句因此也不是派生句式,而是基本句式,这种结果恐怕谁都不愿意接受。张伯江(2014:596)也认为把字句有强烈依赖上文的倾向,但却没有意识到这明显与高及物性特征相佐。如果接受第二种及物观,那么12)a和12)b就大不相同,“把”的功能也很明确,基础句和派生句也清清楚楚。

综上所述,我们认为从动词来观察把字句的及物性更有利于语言事实的分析,也更有解释力。将把字句分析为去及物化句式,即逆动句式,更合理。下面讨论张伯江(2014)(以下简称张文)提出的另外三个反驳证据。

2.2 “把”后NP为施事主语的情形

张文认为有的把字句的句法变化是针对主语的,例如:

13) a. 真把老太太乐坏了 b. 把你懒的横针不拈,竖线不动(《红楼梦》) c. 把你怕成那样?

首先,叶狂、潘海华(2012b)已经讨论了13)a类句式,明确地指出,“老太太”原来一定是处于宾语的位置,因此该句的基础结构为“什么事或其它什么乐坏了老太太”,然后逆动化派生出“把老太太乐坏了”。“老太太”不可能原来是位于主语的位置,如“*老太太乐坏了这件事”⑦。13)b句其实就相当于现代汉语的“V得”句,其中的“你”也不是基础生成的主语。如果我们采纳Huang(1992)、Huang et al.(2009)的分析,那么,“你”其实是复杂谓语“懒的Pro横针不动、竖线不动”的外宾语。如果我们不采取这一观点,而是接受潘海华和叶狂(2015)的观点,那么“你”是从原来的从句“你横针不动、竖线不动”的主语位置提升为主句的役事宾语,然后进一步接受逆动化操作,形成把字句。即这两种分析都认为13)b的基础句式为“懒的你横针不动,竖线不动”,然后形成了把字句。

13)c稍微特殊一些。我们认为“你”是复杂形式“怕成这样”的底层历事宾语,不是“怕”的历事主语,因为汉语的“怕”单独作谓语时,与英语的fear相同,只能带一个主格历事(nominative experiencer)(Landau 2009:6,Cheung & Larson 2015:129),而当“怕”与其它成分组成一个复杂形式时,如“怕死”,才可以带一个宾格历事(accusative experiencer),相当于英语的frighten,试对比:

14) a. I fear the winter in Moscow. a’. *I frighten the winter in Moscow.

b. The winter in Moscow frightens me. b’. *The winter in Moscow fears me.

15) a. 我怕恐怖故事。 a’. *把我怕恐怖故事 a’’. *恐怖故事怕我。

b. 那个恐怖故事怕死我了。 b’. 那个恐怖故事把我怕死了。 b’’. 我怕死了。

14)a中的I是主格历事,作句子的主语;14)b中的me是宾格历事,作句子的宾语。汉语的“怕”单独作谓语时,相当于fear,所以15)a不能变换为把字句,“我”也不能作宾格历事,如15)a’-a’’所示⑧。而复杂形式就具备了frighten的功能,这时既能带宾格历事如15)b,可以变换为把字句,还可形成受事主语句,如15)b’-b’’所示。

从句法结构上讲,我们的观点其实也很明确:就是“把”后NP绝不可能是原来位于vP-Spec的施事主语。

2.3 “把”后NP为处所成分的情形

张文还从论元角色来分析,认为16)中“把”后NP的论元角色从原来的处所变成了置事,是“论元角色提升”。

16) a. 把牌子上写个数目 b. 把前边加个“小”字

对此我们也持谨慎态度。首先,根据Baker(1988)的题元分配一致假设(Uniformity of Theta Assignment Hypothesis,简称UTAH),句子成分的题元角色都是固定的,即使位置发生了变化,也不会改变。例如被动句的“受事宾语”提升到了句子主语位置,这时它的题元角色还是受事,不会提升为施事或别的什么高于受事的角色。其次,在现代汉语,典型的做旁格或附加语的处所成分,绝不可能变换为“把”后成分,例如:

17) a. 在教室里写作业。 a’. *把教室里写作业。

b. 在池子里洗衣服。 b’. *把池子里洗衣服。

“在教室里”、“在池子里”都是地点状语,是典型的附加语,都不能变换成“把”后成分。这样一对比16)a-b,就会发现“牌子上”、“前边”也应该不是从状语位置变换而来的,因为“在牌子上写个数目”、“在前边加个‘小’字”在现代汉语都不能变换为把字句。第三,这些用例是如何来的,还需要进一步研究,或可从历时演变的角度分析(参看朴乡兰2010)。

2.4 “把”后NP为领有者

张文举了如下三例,认为是定语变成了独立的论元成分,是句法提升,不是降级:

18) a. 剥了橘子皮 a’. 把橘子剥了皮

b. 教练调整了林书豪场上位置 b’. 教练把林书豪调整了场上位置

c. 他们终于找出了问题症结 c’. 他们终于把问题找出了症结

但是,如果按照Ross(1967)的孤岛限制条件,定语属于附加语性质,与其核心名词一起形成一个复杂名词短语,其内部成分是不能被提取出来的。另外,还有些类似例子,但显然不是由定语变成“把”后NP的,例如:

19) a. 踢了纸门一个洞 a’. 把纸门踢了一个洞

b. 弄了小手一手泥 b’. 把小手弄了一手泥

19)a-b应该与18)a-c是同一类句式,但“纸门”、“小手”都不是定语,因为语义上不是“纸门的一个洞”、“小手的一手泥”。所以,以上例子都不是定语提升成了论元,这些成分本身就是论元。英语也有领有者作论元的情况,也不在定语位置上,如20)a,而在宾语位置上,如20)b(Levin1993:73):

20) a. I admired his courage. b. I admired him for his courage.

Levin把20)b的him称为领有者宾语,它就在动词的论元位置。Huang et al.(2009:141)也指出,领有者是不能从定语位置被提取出来。

三 把字句的句法性质

综上讨论,我们觉得有必要对把字句的句法性质作一理论鉴定。我们的观点是:把字句就是由针对直接或外宾语的逆动化操作而成,“把”的功能就是标记降级了的宾语。下面分三点细述。

首先,从消极的角度观察,看逆动化形成的把字句不针对什么。我们认为把字句是一种派生句式,这种句法不是针对施事主语21)a、历事主语21)b的句法操作,也不针对作非论元的句法成分,如工具21)c、处所21)d、领有者21)e,等,也不会针对致使结构的致事(causer)21)f,分别举例如下:

21) a. 张三画好了一幅画。 a’. *把张三画好了一幅画。

b. 我忌妒你们。 b’. *把我忌妒你们。

c. 张三用毛笔画好了一幅画。 c’. *张三把毛笔画好了一幅画。

d. 张三在火车上卖了一幅画。 d’. *张三把火车上卖了一幅画。

e. 张三借了王五(的)一幅画。 e’. *张三把王五借了一幅画。

f. 张三气坏了李四。 f’. *把张三气坏了李四。

如果把字句真的如张文所讲的可以针对施事也可以针对处所、工具、领有者,等,那我们就必须解释为什么21)a’-f’都不合格了,而且这种不合格具有普遍性。显然这是做不到的。

其次,从积极的角度观察,把字句是针对及物句论元结构中宾语的一种句法操作,不管这个宾语是由什么样的语义角色担任的,图示如下:

图2:语义角色与句法成分的对应

分别举例如下:

22) a. 这个消息乐坏了大伙。 a’. 这个消息把大伙乐坏了。

b. 学校开除了两个学生。 b’. 学校把两个学生开除了。

c. 解了绳子。 c’. 把绳子解了。(李文澄《努尔哈赤》)

d. 翻了翻抽屉。 d’. 把抽屉翻了翻

e. 警察罚了李四100块钱 (张国宪2001指出“李四”为间接宾语)

e’. 警察把李四罚了100块钱

f. 张三气坏了李四。 f’. 张三把李四气坏了。

当然,例22)并不是要证明所有动词的宾语都可以接受逆动化操作,或降级后还能还原,把字句的形成和还原都受到种种限制,而这正是学界一直关注并需要继续研究的。

第三,“把”后NP还可以是复杂VP的外宾语(Huang et. al 2009:133),⑨例如:

22) a. 张三把橘子剥了皮。(=6a) b. 张三把橘子放到桌子上。(=6b)

“橘子”是由VP“剥皮”、“放到桌子上”引入的外宾语,“皮”是保留宾语。逆动化和被动化都首先是外宾语开始,然后才是内宾语。这就如同剥洋葱,要从最外层开始,然后一层一层往里剥,不可能倒着来。因此有如下的生成限制:

23) a. 橘子被张三剥了皮。 a’. *皮被张三剥了橘子。(被动化)

b. 张三把橘子剥了皮。 b’. *张三把皮剥了橘子。(逆动化)

总之,把字句就是逆动化的产物。“把”后NP一定是某种宾语。对比Polisky的最新研究以及跨语言的类似现象,我们可以说把字句与逆动句有高度的相似性,体现语言通性。当然,我们也客观地指出,把字句与跨语言逆动句有差异,这正体现了语言的多样性(沈家煊2015)。

本文基于Polinsky(2017)对逆动句的最新研究成果,从逆动句的界定、语义解读、生成方式、跨语言普遍性四个方面,来对照分析汉语的把字句,进一步支持二者具有平行性的观点,并针对张伯江(2014)提出的一些复杂例证,一一给出解释:把字句不是高及物性句式,“把”后NP不可能是施事主语,也不可能出现从处所、领有者到置事的论元角色“大幅提升”。之后,文章认为把字句就是由针对宾语的逆动化操作而成,不管宾语是哪一种语义角色,“把”的功能就是标记降级的宾语。希望本文能抛砖引玉,引起学界同行就把字句与逆动化关系的更深入的讨论。

吕叔湘 1987 说“胜”和“败”,《中国语文》第1期。

潘海华、叶 狂 2015 控制还是提升,这是一个问题,《语言研究》第3期。

朴乡兰 2010 “处所类”把字句的演变,《语言教学与研究》第5期。

沈家煊 2015 立足语言的多样性研究汉语,人民网-人民日报,2015年8月19日。(http://theory.people.com.cn/n/2015/0819/c40531-27483348.html)

王力 1989 《汉语语法史》,商务印书馆。

徐烈炯 2000 题元的好处,侯精一、施关淦主编,《〈马氏文通〉与汉语语法学》,商务印书馆,425-440。

叶狂 2014 把字句的还原问题,中国语言学会第17届学术年会论文,北京,2014年9月13-15日。

叶狂、潘海华 2012a 逆动态的跨语言研究,《现代外语》第3期。

叶狂、潘海华 2012b 把字句的跨语言视角,《语言科学》第6期。

叶狂、潘海华 2014 把字句中“给”的句法性质研究,《外语教学与研究》第5期。

叶狂、潘海华 2017 从分裂作格现象看汉语句法的混合性,《外语教学与研究》第3期。

张定 2011 汉语的一种逆被动式,吴福祥、张谊生(编),《语法化和语法研究(五)》,商务印书馆。

张伯江 2014 汉语句式的跨语言观——把字句与逆被动态关系商榷,《语言科学》第6期。

张国宪 2001 制约夺事成分句位实现的语义因素,《中国语文》第6期。

Aldridge, E. 2011 Antipassive in Austronesian alignment change. In D. Jonas, J. Whitman, and A. Garrett (eds.),. Oxford: Oxford University Press, 331-345.

Baker, M. 1988. Chicago: University of Chicago Press.

Bannister, C. 2004 A longitudinal study of Ngarrindjeri. Sydney: University of Sydney BA Hons thesis.

Basilica, D. 2012 The antipassive and its relation to scalar structure. In Maria Cristina Cuervo and Y. Roberge (eds.).. Bingley: Emerald Group Publishing, 75-104.

Cheung, Candice Chi-Hang & Richard K. Larson 2015 Psych verbs in English and Mandarin.(33): 127-189.

Coon, J., P. M. Pedro, and O. Preminger 2014 The role of case in A-bar extraction asymmetries: Evidence from Mayan.14 (2): 179-242.

Dixon, R. M. W. 1994. New York: Cambridge University Press.

Erteschik-Shir, N. 1992 Resumptive pronouns in islands. In H. Goodluck, M. Rochemont (eds.).. Dordrecht: Kluwer.

Farrell, P. 1992 Semantic relations vs. abstract syntactic relations: Evidence from Halkomelem., 76-87.

Heestand, D., Ming Xiang, and M. Polinsky 2011 Resumptive still does not rescue islands.42 (1): 138-152.

Hopper, P. & Thompson, S. 1980 Transitivity in grammar and discourse.(56), 251-299.

Huang, C-T. James, Li, Y-H. Audrey, and Li, Yafei 2009. Cambridge: Cambridge University Press.

Huang, C.-T. James 1992 Complex predicates in control. In R. K. Larson, S. Iatrido, U. Lahiri and J. Higginbotham (eds.),. Dordrecht: Kluwer, 109-147.

Landau, I. 2009. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Levin, B. 1993. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Levin, T. and O. Preminger 2015 Case in Sakha: Are two modalities really necessary?(33): 231-250.

Matushansky, O. 2006 Head movement in linguistic theory.(37): 69-109.

Nichols, J. 1992. Chicago: University of Chicago Press.

Palmer, F. R. 1994. Cambridge: Cambridge University Press.

Polinsky, M. 2017 Antipassive. In J. Coon, D. Massam, and L. demean Travis (eds.).. Oxford: Oxford University Press, Chapter 13.

Ross, J. R. 1967 Constraints on Variables in Syntax. Ph.D. dissertation. MIT.

Spreng, B. 2012 Viewpoint aspect in Inuktitut: The syntax and semantics of antipassives. Ph.D Dissertation, University of Toronto.

Thompson, S. A. 1973 Transitivity and some problems with the Ba construction in Mandarin Chinese.(1): 208-221.

①体例:ERG-ergative作格,ABS=absolutive通格,3SG=third person singular第三人称单数,SUBJ=subject agreement marker主语,OBJ=object agreement marker,PRS=present tense现在时,DAT=dative与格,PASS=passive被动标记,INS=instrument工具格,AUX=auxiliary助动词,AP=antipassive逆动,OBL=oblique间接格,DET=determiner限定词,NMLZ=nominalization名物化,AGT=agent施事,TR=transitive及物。

②把字句不能还原为主动宾语序至少涉及到九类句式:(1)有“句法词”的,如:把这本书英文。*译这本书成英文。(2)有“都、全”等量化词的,如:把碗全打了。*全打了碗。(3)有“给”的,如:把汤给洒了。*给洒了汤。(4)有保留宾语的,如:把纸门踢了一个洞。*踢了纸门一个洞。(5)“把”后是复杂NP(heavy NP)的,如:把细磁碗盏和银镶的杯盘逐件看了一遍。*逐件看了一遍细磁碗盏的银镶的杯盘。(6)“把”后NP为外宾语的,如:把钱全买了粮食。*买了钱粮食。(7)不及物动结式把字句,如:妈妈把早饭做晚了。*妈妈做晚了早饭。(8)动词为离合词式的把字句,如:把这个报告起个草。*起个草这个报告。(9)带偏离义动结式,如:把衣服买大了。*买大了衣服。我们的基本观点是:第一,因为逆动化是作用于动词论元结构的宾语或Polinsky所讲的逻辑宾语,因此,把字句与主动句并不存在一一对应的转换关系,要求一一还原成主动宾语序显然有误解。第二,把字句的形成有句法、语义、语用各种动因(伴随特征),主动宾语序显然与这些动因有不兼容之处,这促使人们选择把字句而不是主动宾语序。

③Hopper和Thompson(1980:252)列举的10项参数是:参与者、动力、体、瞬间性、意愿性、肯定性、式、施事性、宾语受影响性、宾语个体性(participants; kinesis; aspect; punctuality; volitionality; affirmation; mode; agency; affectedness of O; indviduation of O)。他们用这十项参数来确定及物性的高低,比如他们(Hopper & Thompson(1980:254)认为“Susan left.”具备四项参数(动力、体、瞬间性、意愿性),而“Jerry likes beer.”只具备一项(两个参与者),因此前者的及物性高于后者。而我们却认为前者是不及物的,后者是及物,所以后者的及物性高于前者。

④ 张伯江(2014)还指出“把”后NP 以有定形式为主流,这一点我们当然赞同,也在前文多次谈及,这里不再讨论。

⑤例10)a中的“它”称为闯入复指代词(intrusive resumptive pronoun),而在孤岛中,如10)b,这类复指代词又有挽救功能(island-rescuing),参见Erteschik-Shir(1992)、Heestand et. al(2011)。

⑥国内有学者将把字句分析为致使句,“把”是轻动词CAUSE,如果真是这样,10)a-b合格才对,因为语义上“我CAUSE王五打了张三”、“我CAUSE鱼吃了鸡肉”都是好的,但10a-b)却不合格,说明把字句也不应该分析为致使句。

⑦即使是“老太太乐坏了”也是从“乐坏了老太太”通过移位形成的。

⑧Cheung & Larson(2015)认为带主格历事的句式也不能变换为把字句。如:张三怕/担心/喜欢玛丽,*张三把玛丽怕/担心/喜欢。例15)a因此不能变换成把字句,*我把恐怖故事怕(了)。

⑨还有两种保留宾语句,如(i)所示。由于牵涉问题较为复杂,我们会另文专论。

(i)a. 他把钱全抽了烟。 b. 他把井下了毒。

The Most Recent Research on Antipassive and the Nature of the(把) Construction in Chinese

YE Kuang1and PAN Hai-hua2

(1. School of Foreign Languages, Hangzhou Normal University, Hangzhou Zhejiang 311121, China; 2. Department of Linguistics and Modern Languages, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China)

Based on the most recent research on antipassive(Polinsky, 2017), the paper provides further support to the view that the(把) construction in Chinese is the parallel to the antipassive construction in ergative languages(see Ye & Pan 2012a, b, 2014). Three pieces of evidence are given to refute the claim that the(把) construction is of high transitivity, as held by Zhang(2014) and others. It is also argued that the NP after(把) can never have the agent/experiencer role or the possessor role and whatever the theta role it carries, the NP after(把) must be the direct object or outer object in the sense of Huang et al.(2009). Hence the(把) construction is derived through the demotion of the direct object in question, parallel to antipassivization in ergative languages.

Transitivity; Ergative language; Semantic role; Antipassivisation

H146

A

1000-1263(2018)01-0001-10

浙江省哲学社会科学规划项目“跨语言视角下的把字句研究”(15NDJC080YB)

叶狂,男,1970 年生,山西大同人,博士,教授,研究方向是句法语义学;潘海华,男,1962 年生,湖北孝感人,博士,讲座教授,研究方向是形式语义学、生成语法学。