四川米仓山国家级自然保护区两栖动物多样性研究

2018-05-28罗怡金龙钟茂君尹清孝史清茂章世鹏张融廖文波

罗怡, 金龙, 钟茂君, 尹清孝, 史清茂, 章世鹏, 张融, 廖文波

(1.西华师范大学生命科学学院,西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,四川南充637009; 2.四川米仓山国家级自然保护区管理局,四川旺苍628200; 3.西华师范大学生命科学学院,两栖爬行类生态适应研究中心,四川南充637009)

两栖动物是脊椎动物中的一个重要类群,已有研究表明,相较于其他陆生脊椎动物,其皮肤承担着部分呼吸功能,渗透性高,对环境因子(如气温、水质和农药等)的变化非常敏感(徐士霞等,2004;刘凌云,郑光美,2009)。近年来,全球气候变化、环境污染加剧、人类活动干扰影响不断扩大,以及栖息地质量下降甚至丧失,导致特定物种种群数量下降甚至物种灭绝(Blausteinetal. ,1994;Alford & Richards,1999;Houlahanetal. ,2000;Kieseckeretal. ,2001)。两栖动物作为生态系统的组成成分,可以反映保护区的生态系统生物量、生物多样性以及生态环境质量(王力军等,2011)。因此,对现存两栖动物物种多样性开展研究尤为重要。

四川米仓山国家级自然保护区地处四川省广元市旺苍县东北部(106°24′~106°39′E,32°29′~32°41′N),在四川省地貌区划上属中山山地。保护区所处位置为我国亚热带与暖温带的过渡地带,其基带属北亚热带季风湿润气候,雨热同季。年均气温13.5 ℃,年均降水量1 142 mm,年均日照1 352.52 h;冬春季易发生干旱,年均无霜期266 d;冬季积雪线在海拔1 500 m左右(保护区总体规划)。独特的地形地貌和气候条件使保护区汇集了丰富的动植物资源。保护区内植被茂密、溪流密布,十分适宜两栖动物生长繁殖。

保护区此前未开展过系统的两栖动物资源调查,尚不明确区内两栖物种的多样性、种群密度和分布。因此,本次调查结果能为保护工作提供宝贵的基础资料和科学的指导,对区内生物多样性保护、种质资源的保存及合理开发利用具有重要意义。

1 研究方法

1.1 调查方法

1.1.1实地调查2017年3—6月,采用无距离样线法(夏万才等,2014)对四川米仓山国家级自然保护区的两栖动物进行调查。两栖动物常分布于形态各异的地表水源周边,所以调查不设定样线的宽度,调查人员以1 km·h-1沿样线匀速行走,统计样线两侧及周边的两栖动物种类和数量。参考两栖动物的生态习性、保护区内地形和水系分布,共布设25条有效样线,样线长1~5 km,随机分布在农田地、山林和河(溪)流。调查人员2人一组,调查时间为19∶ 00—24∶ 00,沿样线仔细搜索样线内及两侧的两栖动物,记录动物名称、数量、地理位置、栖息地类型和影像等信息,同时用GPS仪记录行进航迹;采集标本带回实验室依据费梁等(2009a,2009b,2012)鉴定物种。保护区核心区的样线距宿地较远,夜间无法到达,且环境复杂、无露营条件,为确保调查人员安全,调查时间设置为08∶ 00—15∶ 00。

1.1.2访问调查对保护区工作人员及保护区内居民进行访问,按照他们对两栖动物的描述,调查人员结合《四川两栖类原色图鉴》(费梁,叶昌媛,2001)以及《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》(费梁等,2012)初步判断物种种类,然后翻书给保护区工作人员和当地居民辨认,判断哪些两栖类物种可能在当地有分布,并获取物种的可能分布区域等相关信息。

1.1.3查阅资料调查结束后,结合访问调查结果,并参照《四川两栖类原色图鉴》(费梁,叶昌媛,2001)、《中国动物志 两栖纲(上卷) 总论 蚓螈目 有尾目》(费梁等,2006)、《中国动物志 两栖纲(中卷) 无尾目》(费梁等,2009a)及《中国动物志 两栖纲(下卷) 无尾目 蛙科》(费梁等,2009b)等资料中物种的分布记录,确定资料记载物种名录;实地调查结果依据《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》(费梁等,2012)的分类体系整理采集到的物种信息;结合调查记录和资料记载完成保护区两栖动物调查名录。并依据《中国动物地理》(张荣祖,1999)划分物种区系。

1.2 数据处理

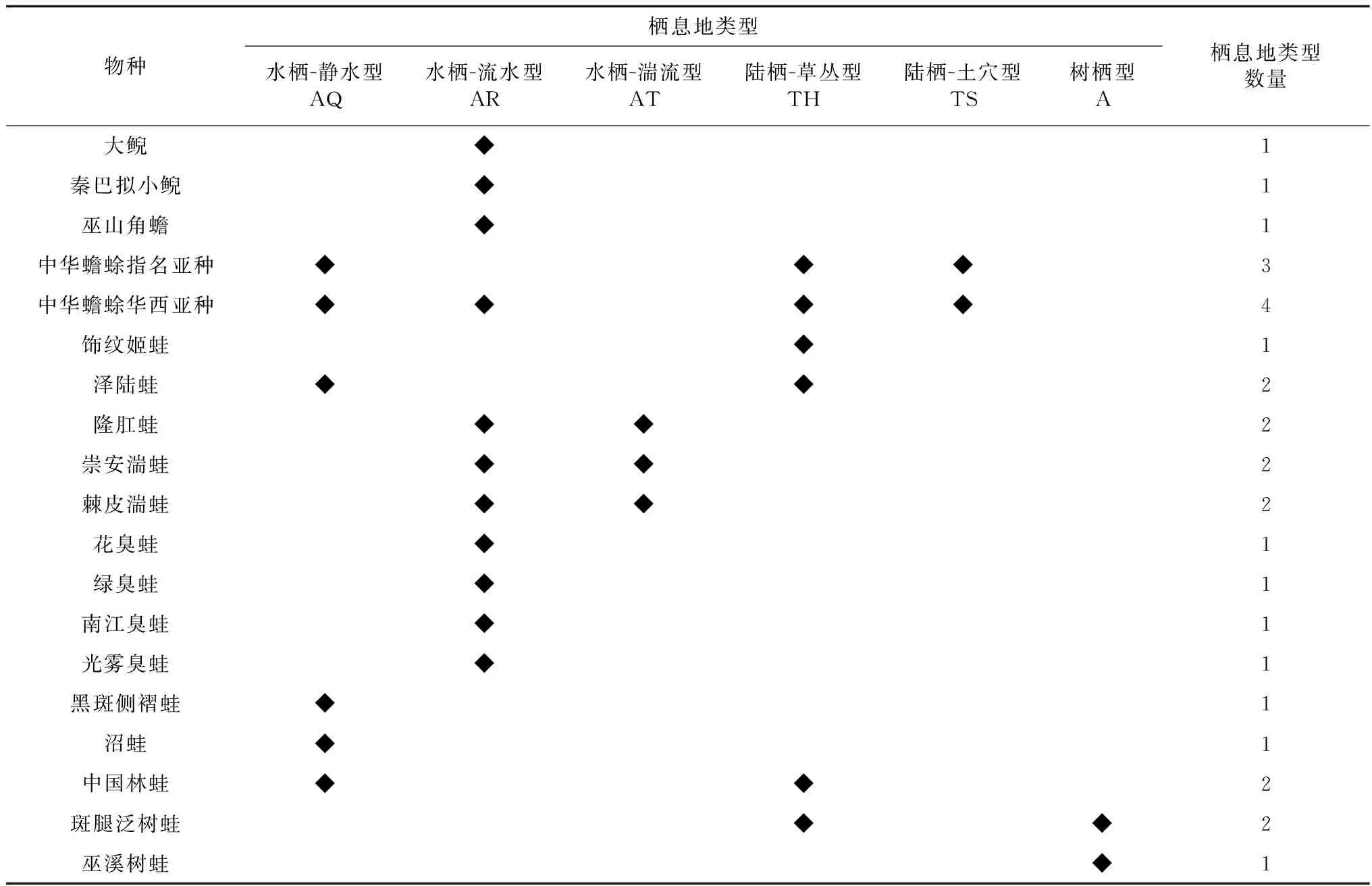

1.2.1栖息地生境类型依据观察到的成体栖息地、产卵点和蝌蚪生活的水域,参考两栖动物的生态习性,将保护区内的两栖动物栖息地生境类型划分为水栖-静水型(AQ)、水栖-流水型(AR)、水栖-湍流型(AT)、陆栖-草丛型(TH)、陆栖-土穴型(TS)及树栖型(A)6种类型(刘承钊,胡淑琴,1961)。

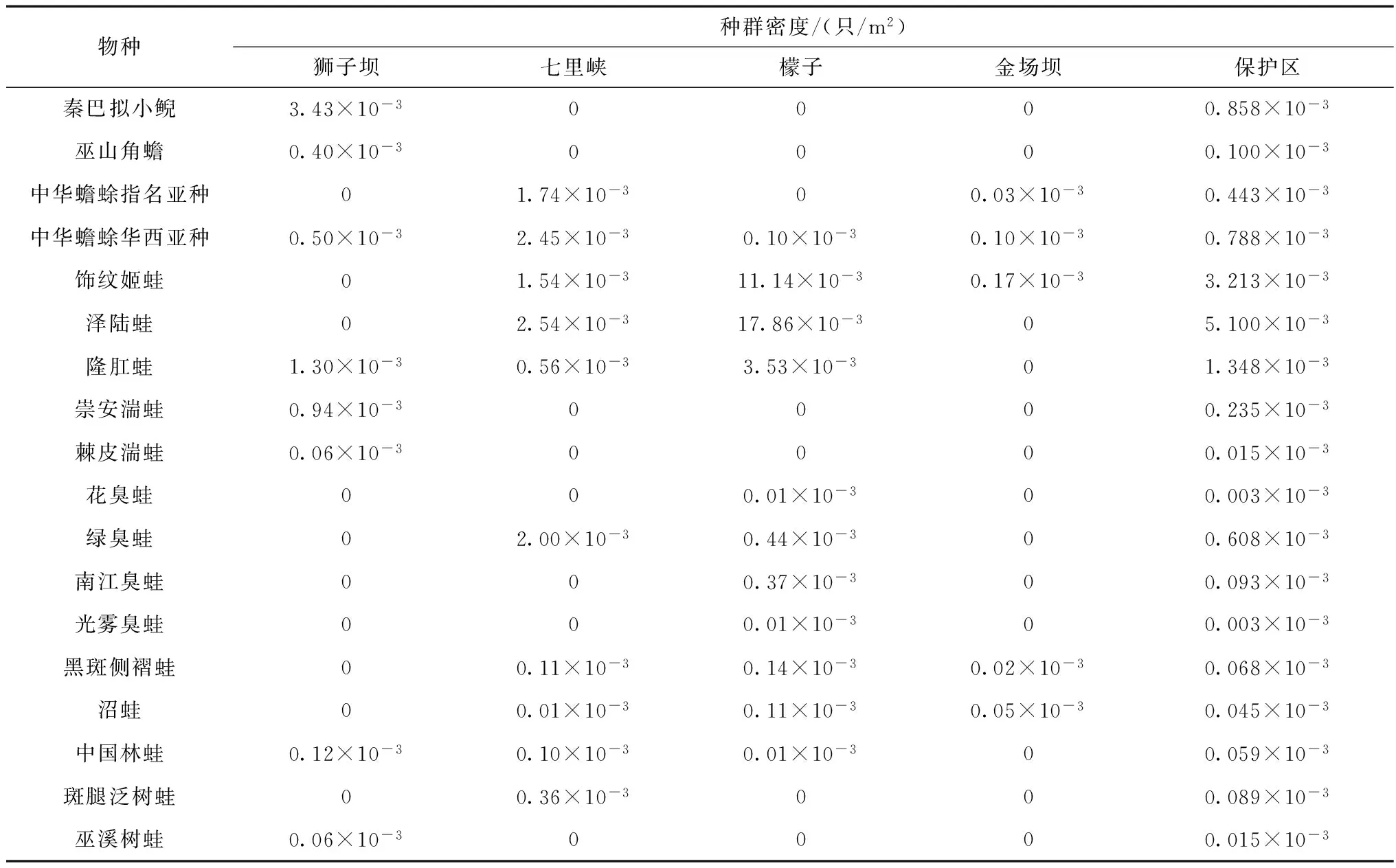

1.2.2两栖动物多样性选取保护区4个研究点(狮子坝、七里峡、檬子和金场坝)进行调查,各研究点的种群密度(Pi)为每次调查所得i物种的种群密度(M)的均值,M=N/(KP),其中:N为该研究点观察到某个物种的总数量,K为该研究点的样线总数,P为样线总面积(吴兵等,2017)。

2 结果

2.1 物种种类

四川米仓山国家级自然保护区内拥有丰富的两栖动物资源。经鉴定,本次调查共记录到两栖动物2目8科16属24种(采集19种,资料记载5种)(表1)。参照《中国脊椎动物红色名录》(蒋志刚等,2016)和江建平等(2016)的研究,显示24个物种中,极危(CR)1种、濒危(EN)3种、易危(VU)3种、近危(NT)5种、无危(LC)12种。中国特有种13种。巫溪树蛙Rhacophorushongchibaensis和秦巴拟小鲵Pseudohynobiustsinpaensis为保护区本次调查发现的新纪录种。

表1 四川米仓山国家级自然保护区两栖动物Table 1 Survey of amphibian species in Micangshan National Nature Reserve, Sichuan (从左至右依次为物种名, 特有种, 保护级别, 三有名录, 濒危等级, 动物区系, 分布海拔, 地点, 备注) (From left to right: species, endemic, protection level, species with important value, endangerment category, fauna, elevation, locations, comments)

注:*保护区新纪录种; R. 中国特有种; 保护级别: Ⅱ. 国家Ⅱ级重点保护野生动物, Ⅲ. 四川省重点保护野生动物; √. 国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物; 濒危等级: CR. 极危, EN. 濒危, VU. 易危, NT. 近危, LC. 无危; 动物区系: ★ 广布种, ☆ 东洋界; 备注: ● 调查记录, ○ 访问调查和资料记载; ▲ 人工养殖

Notes:*new record of the reserve; R. species endemic to China; Protection level: Ⅱ. Class Ⅱ nationally key protected wildlife of China; Ⅲ. Class Ⅲ nationally key protected wildlife of Sichuan province, √. nationally protected as species with important value in economy, science, and benefit to human; Endangerment category: CR. critically endangered, EN. near threatened, VU. vulnerable, NT. near threatened, LC. least concern; Fauna: ★ widespread species; ☆ Oriental realm; Comments: ● collected or observed, ○ interviewed or literature, ▲ artificial breeding

2.2 区系组成

将巫溪树蛙暂定为东洋界物种,因此,保护区24个物种中,东洋界18种,占75.00%;广布种 6种,占25.00%(表1)。从分布型来看,南中国型12种,占50.00%;东洋型5种,占20.83%;季风型3种,占12.50%;喜马拉雅-横断山区型3种,占12.50%;东北-华北型1种,占4.17%。

2.3 不同栖息地生境类型中的物种比较

比较分析不同两栖动物栖息地生境中的物种丰富度指数,结果表明:6种类型的栖息地生境中,水栖-流水型中栖息的物种数最多(11种),然后依次为水栖-静水型(6种)、陆栖-草丛型 (6种)、水栖-湍流型(3种)、陆栖-土穴型(2种)和树栖型(2种)。

不同物种的适应能力有差异,大部分物种仅栖息于一种类型的生境中,但也有物种能同时栖息于多种生境,如,中华蟾蜍华西亚种Bufogargarizansandrewsi可同时栖息于静水、流水、草丛和土穴4种类型的栖息地生境中(表2)。

2.4 两栖动物多样性

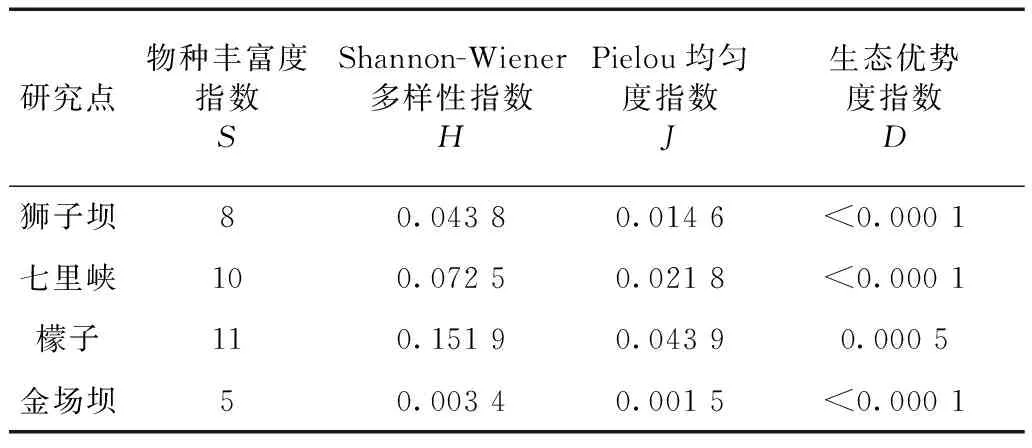

Shannon-Wiener多样性指数显示,檬子的物种多样性最高(H=0.151 9),金场坝的最低(H=0.003 4)。Pielou均匀度指数表明,檬子的最高(J=0.043 9),金场坝的最低(J=0.001 5)。生态优势度指数表明,檬子的最高(D=0.000 5),优势种地位突出,金场坝的最低(D<0.000 1)(表4)。Pearson相关性分析表明,Shannon-Wiener多样性指数与均匀度指数之间的相关性极强(表5;r=0.999,n=4,P<0.001),保护区内4个调查点的物种丰富度指数、Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数和生态优势度指数变化趋势一致:檬子>七里峡>狮子坝>金场坝。

表2 四川米仓山国家级自然保护区不同栖息地类型两栖动物多样性Table 2 Amphibian diversity in different habitats in Micangshan National Nature Reserve, Sichuan

表3 四川米仓山国家级保护区两栖动物的种群密度Table 3 Population density of 18 species in Micangshan National Nature Reserve, Sichuan

表4 四川米仓山国家级保护区4个研究点的两栖动物多样性指数Table 4 Amphibian diversity indices in the 4 sitesof Micangshan National Nature Reserve, Sichuan

表5 四川米仓山国家级保护区4个研究点两栖动物的多样性指数之间的相关性系数Table 5 The correlation coefficients betweendiversity indices of the 4 sites inMicangshan National Nature Reserve, Sichuan

注Note:**P<0.05

3 讨论

四川米仓山国家级自然保护区水资源丰富,生境类型多样且空间异质性高。调查结果初步反映了保护区两栖动物的基本情况,共记录到两栖动物24种,隶属于2目8科16属,包含13个中国特有种,2个保护区新纪录种(秦巴拟小鲵和巫溪树蛙),其中,巫溪树蛙为2012年在重庆巫溪发现的树蛙科Rhacophoridae新种(Lietal. ,2012),这说明保护区的两栖动物资源相当丰富。在《中国脊椎动物红色名录》中显示正面临着灭绝威胁,种群数量急剧下降的物种高达12种(蒋志刚等,2016)。其中,易危(VU)物种光雾臭蛙Odorranakuangwuensis只分布在米仓山山系周边,分布区极其狭窄。保护区内养殖的大鲵为极危(CR)物种(蒋志刚等,2016),也是国家Ⅱ级重点保护野生动物。近危(NT)物种隆肛蛙Feiranaquadranus在保护区内流水生境和湍流生境中均有分布,种群数量较多,为保护区内分布范围最广的物种之一。保护区内共有19种两栖动物为国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的野生动物,为两栖动物资源开发利用、人工养殖及珍稀物种的科学研究提供了条件。5个资料记载物种此次未被调查到,推测其在保护区内的种群密度已极低或出现局域灭绝。

两栖动物物种多样性受保护区内的生境质量条件、资源丰富度以及外界干扰状况等因素影响。此次选择的4个研究点中:1)七里峡和狮子坝是保护区开发的旅游区,旅游活动带来的人为干扰较大;2)檬子周边有人聚居,但人为干扰相对狮子坝和七里峡较少;3)金场坝位于保护区核心区边缘,除采药季节外,其他时间几乎没有人为干扰。物种丰富度指数、Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数和生态优势度指数分析结果均表明,檬子的物种数量丰富,物种密度均匀,是两栖动物极好的集中分布地。两栖动物受到过度人为干扰时很难存活(Rodríguez-Prieto & Fernández-Juricic,2005;吴兵等,2017),由于保护区制定的旅游管理措施效果显著,七里峡发展生态旅游的同时,也维护了两栖动物繁殖场和栖息生境的稳定,对游客的宣传教育积极到位,将旅游的干扰降到最低,其内物种丰富度较高,且种群数量相对稳定。此外,人类活动也为两栖动物带去了丰富的食物资源。狮子坝的物种多样性相对檬子和七里峡较低,大多为受胁物种,仅在保护站周边的小溪沟内就分布有多个种群数量极低、分布区极狭窄的物种,如秦巴拟小鲵、巫溪树蛙和巫山角蟾Megophryswushanensis等。由于栖息地生境资源的限制,除秦巴拟小鲵和隆肛蛙外,其余各物种的种群密度较低。因此,狮子坝应作为保护区两栖动物保护的重点区域,加强管理措施,复壮小种群,维护保护区的生物多样性。金场坝的Shannon-Wiener多样性指数、均匀度指数和生态优势度指数在4个研究点中最低,推测与人类活动少、水系分布区域过于荫蔽、食物资源匮乏有关。

生态环境影响物种的地理分布(周立志等,2001;Lietal. ,2005)。保护区内不同的近水生境中栖息着不同种类的两栖动物,栖息地生境的异质性决定了物种的种类和数量,物种会根据自身选择最适栖息生境。这是由于:第一,区域生境存在资源限制,其内物种必然面临着食物资源的竞争;第二,各个物种在繁殖季节对于繁殖场地的选择不尽相同,如,中华蟾蜍华西亚种在静水中繁殖,隆肛蛙在流水中繁殖,斑腿泛树蛙在陆上繁殖等;第三,各个物种的适应能力有差异,对栖息地生境质量的要求不同,如,隆肛蛙对水质要求极高,栖息于流水中,且水质清澈,多沙少泥。一般来说,两栖动物对水依赖,因此,无地表水源的生境中分布的物种数相对较少,但中华蟾蜍华西亚种适应能力极强且对水质要求低,成体除繁殖季节外,可以在陆地上生活,因此,中华蟾蜍华西亚种在4种栖息地生境类型中均有分布,且种群数量相对较多。大鲵、秦巴拟小鲵、巫山角蟾、南江臭蛙Odorranananjiangensis和光雾臭蛙等受胁程度高的物种,栖息生境类型单一且种群数量少,应重点保护。绿臭蛙Odorranamargaretae、花臭蛙Odorranaschmackeri、黑斑侧褶蛙Pelophylaxnigromaculatus、沼蛙Boulengeranaguentheri、饰纹姬蛙Microhylafissipes、泽陆蛙Fejervaryamultistriata和中国林蛙Ranachensinensis等常见种的栖息地生境类型虽然单一,但种群数量较多,繁殖能力强,且栖息生境稳定不易改变,短时间内无区域绝灭风险。

此次调查基本摸清了保护区内两栖动物物种的多样性和分布,流水生境中栖息的两栖动物多达11种,且多为受胁物种,种群数量少,说明该种生境对保护区两栖动物物种多样性起决定性作用。保护区内流水生境水流量受季节因素影响较大,易发生干涸,引起其内受胁物种局域灭绝。因此,该种栖息地生境应作为密集观测对象,保护区应加大力度维持该种栖息地生境类型的稳定,若干涸严重,应及时采取应对措施(如迁地保护),保护其内受胁小种群物种。

据此,建议保护区今后的两栖动物保护工作重点为:1)以狮子坝和檬子为重点保护地域;2)重点观测和维护区内流水生境类型(流溪和小溪沟);3)对受胁物种开展针对性保护。

:

费梁, 胡淑琴, 叶昌媛, 等. 2006. 中国动物志 两栖纲(上卷) 总论 蚓螈目 有尾目[M]. 北京: 科学出版社.

费梁, 胡淑琴, 叶昌媛, 等. 2009a. 中国动物志 两栖纲(中卷) 无尾目[M]. 北京: 科学出版社.

费梁, 胡淑琴, 叶昌媛, 等. 2009b. 中国动物志 两栖纲(下卷) 无尾目 蛙科[M]. 北京: 科学出版社.

费梁, 叶昌媛, 江建平. 2012. 中国两栖动物及其分布彩色图鉴[M]. 成都: 四川科学技术出版社.

费梁, 叶昌媛. 2001. 四川两栖动物原色图鉴[M]. 北京: 中国林业出版社.

江建平, 谢锋, 臧春鑫, 等. 2016. 中国两栖动物受威胁现状评估[J]. 生物多样性, 24(5): 588-597.

蒋志刚, 江建平, 王跃招, 等. 2016. 中国脊椎动物红色名录[J]. 生物多样性, 24(5): 500-551.

廖文波, 胡锦矗, 李操, 等. 2005. 川中方山浅丘地区鼠形小兽群落结构及其变动的研究[J]. 河北农业大学学报, 28(2): 88-93.

刘承钊, 胡淑琴. 1961. 中国无尾两栖类[M]. 北京: 科学出版社.

刘凌云, 郑光美. 2009. 普通动物学[M]. 北京: 高等教育出版社.

王力军, 洪美玲, 袁晓, 等. 2011. 上海市区主要公园两栖爬行动物多样性调查[J]. 四川动物, 30(1): 69-73.

吴兵, 初雯雯, 甄荣, 等. 2017. 新疆布尔根河狸国家级自然保护区两栖和爬行动物多样性[J]. 四川动物, 36(4): 468-473.

夏万才, 黎大勇, 范元英, 等. 2014. 白马雪山自然保护区响古箐地区鸟类区系与资源的初步调查[J]. 西华师范大学学报(自然科学版), 35(4): 339-349.

徐士霞, 王跃招, 李旭东. 2004. 两栖动物在环境污染生物监测中的应用前景[J]. 应用与环境生物学报, 10(6): 816-820.

张荣祖. 1999. 中国动物地理[M]. 北京: 科学出版社.

周立志, 马勇, 李迪强. 2001. 沙鼠亚科物种空间分布格局及其与环境因素的关系[J]. 动物学报, 47(6): 616-624.

Alford RA, Richards SJ. 1999. Global amphibian declines: a problem in applied ecology[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 30: 133-165.

Blaustein AR, Wake DB, Sousa WP. 1994. Amphibian declines: judging stability, persistence, and susceptibility of populations to local and global extinctions[J]. Conservation Biology, 8(1): 60-71.

Houlahan JE, Findlay CS, Schmidt BR,etal. 2000. Quantitative evidence for global amphibian population declines[J]. Nature, 404: 752-755.

Kiesecker JM, Blaustein AR, Belden LK. 2001. Complex causes of amphibian population declines[J]. Nature, 410: 681-684.

Li JT, Liu J, Chen YY,etal. 2012. Molecular phylogeny of treefrogs in theRhacophorusdugritei, species complex (Anura: Rhacophoridae), with descriptions of two new species[J]. Zoological Journal of the Linnean Society, 165(1): 143-162.

Li YC, Meng YH, Zhang LC. 2005. Analysis of environmental factors on geographical distribution of Chinese Chiroptera[J]. Acta Zoologica Sinica, 51(3): 413-422.

Rodríguez-Prieto I, Fernández-Juricic E. 2005. Effects of direct human disturbance on the endemic Iberian frogRanaiberica, at individual and population levels[J]. Biological Conservation, 123(1): 1-9.