扬州画派研究四题

2018-05-27卞孝萱

□ 卞孝萱

(作者生前为南京大学中文系教授)

一、“扬州八怪”与《扬州八怪歌》

1962年,俞剑华在《光明日报》发表文章,提出名列“扬州八怪”者,有13人。1964年,我在《文物》发表文章,综合汪鋆、凌霞、李玉棻、葛嗣澎、黄质(宾虹)、陈衡恪等所记载的“扬州八怪”姓名,求同存异,共有15人。我比俞说多了两人,因为我采用了凌霞《扬州八怪歌》和葛嗣澎《爱日吟庐书画补录》等书的资料,而俞氏未见此二书。经过我多年的宣传,今人已多袭用,但对《扬州八怪歌》的价值,尚认识不够,特详考如下:

“扬州八怪”这个名称,始于何时。清雍正、乾隆时人蒋士铨在《题郑板桥画兰送陈望亭太守》诗中,虽有“常人尽笑板桥怪”之句,尚不能理解为当时已有“八怪”之名称。道光时,谢垄在《书画所见录》中,只记载李鱓、郑燮、高凤翰、高翔、黄慎等结“江湖二十三友”,“酬唱无虚日”,无“八怪”之说。光绪时,汪鋆(砚山)《扬州画苑录》中才有“怪以八名”的话,凌霞才写了《扬州八怪歌》,载在《天隐堂集》。

是不是汪鋆始倡“扬州八怪”之称呢?不是。黄宾虹说:“扬州称有八怪,未详倡于何人。”(《黄宾虹文集》)黄先生年长我59岁,他在写给我的信中说:“仪真与歙邑,夙犹故乡。鄙人年二十馀,侨居邗上近十载。读乡先哲汪砚山所著,心喜之。”他是光绪十四年到扬州的。他在扬州读过《扬州画苑录》而不认为汪鋆是始倡“八怪”之称者。

[清]高凤翰 拳石图卷(之一) 纸本水墨

款识:波委云垂,其体则刚,而气何容与而流逸也。南阜山人左手并赞。

钤印:春草堂(朱) 高凤翰印(白) 汉之黔陬人(白)

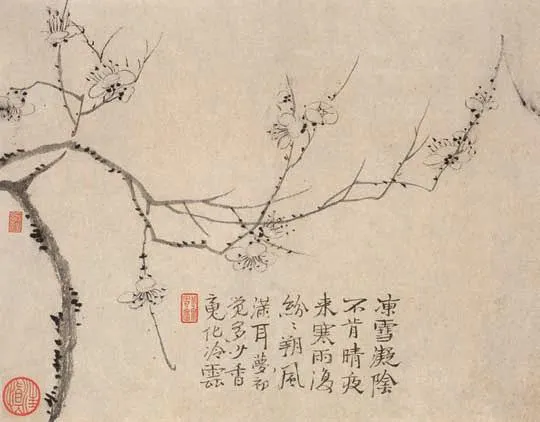

[清]汪士慎 梅花图册(之二) 纸本水墨

款识:冻雪凝阴不肯晴,夜来寒雨复纷纷。朔风满耳梦初觉,多少香魂化冷云。

钤印:甘泉寄农(朱) 汪慎(朱)

为了比较研究汪、凌二说之异同,先录原文如下:

怪以八名(如李复堂、啸村之类),画非一体。似苏、张之捭阖,缅徐、黄之遗规。率汰三笔五笔,覆酱嫌粗;胡诌五言七言,打油自喜。非无异趣,适赴歧途。示崭新于一时,只盛行乎百里。 —《扬州画苑录》

板桥落拓诗中豪,辞官卖画谋泉刀,画竹挥尽秋兔毫,对人雅谑常呼猫(郑燮)。冬心品诣殊孤高,荐举鸿博轻鸿毛,漆书有如金错刀,诗格画旨皆清超,六十不出仍游遨(尝有“六十不出翁”小印。金农)。西园砚癖夸石交,左手握管疑持螯,涉笔诡异别趣饶(高凤翰)。复堂作画真粗豪,大胆落墨气不挠,东涂西抹皆坚牢,砚池滚滚惊飞涛(李鱓)。晴江五斗曾折腰,拜梅与梅为朋曹,画梅倔强犹腾蛟,腕底飒飒风雨号,金刚怒目来献嘲(蒋苕生论晴江画诗有云“怒目撑眉气力强,不成菩萨是金刚。”李方膺)。闽中画师有瘿瓢,曹衣吴带皆镕陶,老笔气挟霜天高,平沙落雁秋萧骚(边寿民)。己军篆法能兼包,诗情古淡惟白描,太羹元酒非官庖(杨法)。 —《扬州八怪歌》

[清]李鱓、边寿民、黄慎、阎璋灵 花果图 纸本设色

款识:李鱓。 影随桐帽棕鞋瘦,气染书签药裹香。寿民。 瘿瓢山人。 不尽幽香拂袖生,离离疏影带霜明。

凭君携去兴何远,秋到邗江江正清。时己酉闰七并题于艾陵湖干。巽老夫子教正。诞生阎璋灵。

钤印:鱓(白) 颐公(朱) 黄、慎(白文联珠) 璋灵(白)

对照之下,明显看出:

1.“八怪”指哪八位画家,汪、凌二人意见不同。汪鋆只点了李鱓、李葂二人之名,其中一人就不见于凌霞之《歌》。汪是安徽歙县人,入扬州府仪征县籍。凌是浙江归安人,寓居过扬州。汪、凌都熟悉扬州画坛的情况,如果“八怪”有约定俗成的说法,二人所记姓名,应该相同。凌霞认识汪鋆,《天隐堂集》中有《题汪砚山文学〈扬州景物图册〉》可证。《扬州画苑录》开雕于光绪十一年(1885),《扬州八怪歌》作于光绪二十二年(1896)稍前,凌不是不知道汪的这部著作,但不采取汪鋆以李葂(啸村)为“八怪”之一之说。可见,“八怪”本无固定的姓名,汪、凌各以己意评选,当然不可能全同。

2.为什么汪、凌二氏对“八怪”的评价截然相反呢?汪鋆生活在扬州地区,他所接触的画家,主要是李育、王素、释莲溪等人;而凌霞活动在浙江、江苏(当时上海属于江苏)、安徽等省,他所接触的画家很多,几乎囊括了苏州怡园画社、海派以及扬州画坛的代表人物。汪鋆的眼界,显然不如凌霞开阔。在凌霞的交游中,尤为重要者是杨岘和吴昌硕。凌早岁与杨等合称“苕上七子”。凌年辈晚于杨,称杨为“丈”。吴昌硕是杨岘弟子,称杨为“师”。吴《缶庐诗》中有《十二友》诗,凌霞是其一。凌《天隐堂集》中有很多首赞扬吴诗、书、画、印的诗篇。吴对徐渭、释石涛和“扬州八怪”很尊崇。他在《徐天池画册为李木公》诗中说:“天池画中圣。”在《石涛画》诗中说:“几回低首拜清湘。”在《李晴江画梅》诗中说:“地怪天惊见落笔,晴江画法古所无。”又在《李晴江画笙伯藏》诗中说:“泼翻墨汁如雨淋,有时惜墨同惜金。画成随手不用意,古趣挽住人难寻。”还有《黄瘿瓢百盲图卷》诗。近朱者赤,近墨者黑。凌霞的审美情趣,与吴昌硕相似。

汪鋆论画,崇尚正宗,排斥异端。《扬州画苑录》中褒贬分明。他在批评“八怪”的同时,尊崇方士庶、石涛、华嵒。他说:“(方士庶)四王比肩,略无愧色。”“惜仅一传,无人再继。”石涛寓居扬州,开“八怪”之目,而汪鋆将石涛与“八怪”区别开来。他说石涛之画“恣肆,破格标奇”,如“山水另辟径途”“司农嗟其难及,耕烟韪为知言,斯固吾扬奇正之精英,康、乾艺林之领袖者焉”。他以四王之二(王原祁、王翚)对石涛的肯定,证明石涛奇而正;而认为“八怪”画风,奇而不正,学石涛而误人“歧途”,予以否定。评画者以华嵒列为“八怪”之一,汪鋆却将华嵒与“八怪”区别开来。他认为华嵒“力挽颓波”“豪拈则魔障一空”,诋毁“八怪”为“魔障”,只有华嵒才是“化俗为雅”“不古而古”。汪鋆取法华嵒,并赞美李育的画“幽逸直似新罗山人”,王素“日夕临摹新罗山人至再至三”。华嵒是创新,而李育、王素、汪鋆是模仿,在绘画史上地位悬殊。凌霞与汪鋆不同,他注重天机、天然、天真,主张师造化,从对大自然的观察中得到体会而进行创作,如,他欣赏吴昌硕的画:“北苑南宫外,自然成一家……老气欲横秋,天机自流动……竖抹横涂处,惟应造物师。”(《题苦铁画山水卷》)他赞成吴“我师造化不泥古”,表示“此论殊佳心洒然”(《又题其墨梅巨幅》)。凌霞善画梅,《题画瘦梅》云:“冰肌玉骨出天然。”《为缪筱珊太史画梅》云:“恰从冷淡见天真。”《题画梅》云:“问余毕竟何宗派,月影横斜是导师。”

总之,从绘画理论和创作实践的比较看出,汪鋆拘执,凌霞开明,他们对以革新为特色的“扬州八怪”画派的评价,当然不可能相同,而是一贬一褒了。

3.由于交通、商业等方面的原因,扬州画坛衰落而海派兴起。黄宾虹先生说得好:“同光而后,沪壖一隅,商贾辐凑,轮蹄马足,络绎不绝,而以砚田为生活者,亦皆于于而来,侨居鬻画。”当时,不仅有富商购画,还有达官“汲引”。如吴大澂于“同治初,曾寓沪,人萍花社书画会,集诸画家作《画中九友歌》,以继吴梅村之后”。(以上《近数十年画者评》)今案:《愙斋诗存》中有《画中七友歌》,吴大澂为顾澐、许镛、顾潞、陆恢、金、倪宝田、顾麟士大造声誉。其中倪宝田,扬州人,从王素学画,后到上海,参用任颐画法,“名重一时,流传最盛”(《寒松阁谈艺琐录》)。这个事例,说明扬州画坛衰落,倪宝田加入海派而后成名。凌霞到扬州后,慨叹“扬州不比乾嘉好”(《邗江寓斋寄胡公寿叠用寄叔坚韵》),他出于对乾隆嘉庆时扬州画坛盛况的景仰和对“八怪”高超艺术造诣的崇敬,满怀激情地写了《扬州八怪歌》,澄清汪鋆之流的谬论,恢复画家们的荣誉,树立起一面光辉旗帜,其积极意义是不容忽视的。

凌霞所评选的“八怪”,包括三种人:

[清]李方膺 花果图册(之二) 纸本设色

款识:菜把甘肥色更鲜,劝农曾见口流涎。从来不到街头卖,怕得官衙索税钱。乾隆二年秋日写于古历下亭,仿未孩子笔意也。李方膺。

钤印:以酒为名(白) 飞花入砚田(白)州府通州人;雍正三年(1725)后是通州直隶州人。他罢官后在南京卖画。李斗《扬州画舫录》、汪鋆《扬州画苑录》中详细记载雍、乾时期扬州画家(包括本地人和流寓)姓名,无李方膺。凌霞为什么将李方膺列入“八怪”呢?阮元《淮海英灵集》丁集卷一登载李玉鋐(李方膺父)、李彩升(李方膺兄)、李雾(李方膺侄)诗,是扬州人仍与南通州人认同乡之证;该书扉页:“嘉庆三年仪征阮氏小琅嬛仙馆刊板,乡人通州胡长龄题签。”是南通州人仍与扬州人认同乡之证。由于南通州曾属扬州府管辖,有旧情而互认同乡。不在扬州卖画的南通州人李方膺,仍被列入“扬州八怪”,是可以理解的。而现在流行的李方膺常至扬州卖画而列人“八怪”的说法,是缺乏证据的。

1.扬州本地人。如李鱓、郑燮都是扬州府兴化县籍。

2.外地人来扬州卖画者。如金农、高凤翰、黄慎、边寿民、杨法。知道杨法者较少。2001年6月,南京博物院举办“扬州八怪书画展”,展出杨法篆籀册页,大胆融合草、篆为一体,凌霞“己军篆法能兼包”的评价甚确。扬州博物馆藏有杨法花卉册页,“淡”如其诗。李佳《左庵一得续录·汪巢林乞水图》轴云:“扬州八怪,卷内有其四焉。”此书出版于光绪三十四年,李佳吸取了凌霞《扬州八怪歌》、李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》的两种“八怪”名单,以汪士慎、郑燮、金农、杨法为“八怪”之4人。

3.情况特殊者。如李方膺,南通州人。据《清史稿·地理志五》:康熙十一年(1672),扬州府“并通州”。雍正三年(1725),“通州升直隶州”。李方膺在雍正三年(1725)前是扬

二、汪士慎小考

1. 汪士慎的字号

过去,蔡金重所编的《清代书画家字号引得》中,列举了汪士慎的三个字、号;近来,商承祚、黄华所编的《中国历代书画篆刻家字号索引》中,列举了汪士慎的九个字、号,都是不完备的。

查清楚画家的字、号,对于了解其创作的历史,鉴别其作品的真伪,具有一定的用处。兹根据查考所得,将汪士慎的字、号全部列举如下:(为了节省篇幅,在所列举的字、号之下,只注明一种出处)

名—士慎,有时简写为慎。

字—仅诚,一字近人。

号—勤斋、志印、艺人、天都寄客(据庞元济《虚斋名画续录》卷四《汪近人山水册》中的署名、图章)、七峰、七峰居士(据秦潜《曝画纪馀》卷三《汪近人书画合璧册》中的署名、图章)、巢林、成果里人(据李佳《左庵一得续录·汪近人画松横幅》中的署名、图章)、溪东外史、晚春老人(据日本兴文社《南画大成》卷四及《续集》卷四汪士慎作品中的署名、图章)、甘泉山人、甘泉寄农、甘泉山寄樵(据上海昌艺社《汪近人梅花册》中的图章)、左盲生(据陈叔通《百梅集》汪士慎小传)、心观道人(据金楷《巢林集跋》)。

附带说明:汪士慎排行第六,他的朋友称其为“汪六”。汪士慎嗜茶,他的朋友又称其为“茶仙”①。

再说一下汪士慎书斋的名称:寿萱堂、碧梧深处(据《虚斋名画续录》《汪近人山水册》中的题识)、青杉书屋(据《左庵一得续录·汪巢林乞水图》轴中的题识)、七峰草堂、春深卧雨堂(据《曝画纪馀·汪近人书画合璧册》中的题识)、巢林书堂(据《百梅集》汪士慎作品中的题识)、鱼睨轩、卧雨山房(据王季铨等《明清画家印鉴》)。

陈乃乾所编《室名别号索引》中所列举的汪土慎的室名、别号,缺漏甚多。

[清]边寿民 芦雁图册(之四) 纸本设色

款识:寿民。

钤印:颐、公(白文联珠)

2. 汪士慎的生卒年

郭味蕖所编的《宋元明清书画家年表》中说,乾隆二十四年(1759),“汪士慎(巢林)卒”。但对汪士慎的生年,没有说明。

按汪士慎《巢林集》卷五《新岁遣兴》云:“六十翻头又丙寅”,可见他生于丙寅年。又,陈章《孟晋斋诗集》卷九有《巢林六十生日》诗,这首诗之后,有《十一月十一日小玲珑山馆对雪联句》。查厉鹗《樊榭山房续集》卷五亦有《小玲珑山馆对雪联句》。两诗内容完全相同。厉诗注明作于乾隆十年(1745)乙丑,陈诗当亦同时所作。由此上推60年为康熙二十五年(1686)丙寅,汪士慎生于此年的深秋或初冬(十一月之前)。

汪士慎卒时,享年74。

3. 汪士慎的籍贯

汪士慎寄居扬州,这是没有疑问的。原籍哪里?有三种不同的说法:

(1)安徽省歙县。如方毅等《中国人名大辞典》、刘范猷等《中外人名辞典》,以及《室名别号索引》等。

(2)安徽省休宁县。如郑昶《中国画学全史》、俞剑华《中国绘画史》、秦仲文《中国绘画学史》,以及《中国历代书画篆刻家字号索引》等。

(3)浙江省。孙濌公《中国画家人名大辞典》中,在列举歙县、休宁县两说之外,又举出“浙人”的第三种说法。

这里举出四条证据,说明汪士慎原籍是歙县:

(1)《巢林集》卷首署名为“富溪汪士慎近人”。据清道光八年(1828)劳逢原等《歙县志》卷一之五《舆地志·都鄙》记载,该县“第三十一都”有“富溪村”。这就是汪士慎先世所居住的地方。

(2)汪士慎别号“天都寄客”。据顾祖禹《读史方舆纪要》卷二八《江南十·徽州府·歙县·黄山》云:“其山盘踞诸州县,而属于歙,……焦村而南,有数峰凌空,最名者曰天都、芙蓉、朱砂,而天都为尤高。”汪士慎别号中的“天都”,就是歙县名胜黄山天都峰。

(3)《巢林集》卷二《试茶杂吟十首》之五《松萝山茗》云:“故乡庐舍归风雨,闻道村村有翠岚。头白但知茶味美,百年憔悴住淮南。”乍一看这首诗,似乎汪士慎是松萝—休宁籍,其实不然。据乾隆三十六年(1771)张佩芳等《歙县志》卷六《食货志下·物产》云:“又有歙产而名沿袭其讹者曰茶。茶概曰松萝。松萝,休山也。明隆庆间,休僧大方住此,制作精妙,郡邑师之,因有此号。而歙产本轶松萝上者,亦袭其名。不知佳妙自擅地灵,……又何必定署松萝也。然而称名者久矣。”可见汪士慎诗中所说的出产松萝茶的“故乡”,仍是歙县,并非休宁。

(4)《巢林集》卷六《歙砚》云:“吾乡产石抱文德。”这条资料很明白,无需解释了。

为什么许多人误以为汪士慎原籍休宁县呢?只因没有细看张庚《画徵续录》。该书卷下《张乙僧、金劻、汪士慎》条云:“休宁金勈……同郡汪士慎”云云。在清代,歙县、休宁县皆属徽州府。张庚所云“同郡”,指同府,而读者却多误以为是同县了。(秦祖永《续桐阴论画》、窦镇《国朝书画家笔录》、李溶之《清画家诗史》等误之于前,郑昶等沿误于后。)

至于“浙人”的说法,出于冯金伯《国朝画识》。阮元《淮海英灵集》乙集卷三《汪士慎小传》中有“祖居富溪”一语,冯金伯可能将富溪误认为浙江省的富春江了。

4. 汪士慎的一目盲与双目瞽

《中国人名大辞典》《中外人名辞典》中都说汪士慎“暮年目双瞽,为人作书画,工妙胜于未瞽时”,误。

汪士慎先是左目盲,然后双目瞽。左目盲后,仍能画梅、作八分书。双目瞽后,仅能作狂草大字,不能画梅、作八分书了。汪士慎哪一年左目盲?哪一年双目瞽?是我们研究其艺术创作中的一个重要问题。可是,一般画学书籍中对此没有记载,今为之考证如下:

(1)在54岁时,左目失明。对于汪士慎左目失明年代的考证,我所根据的材料有二:一是《樊榭山房续集》卷一《题汪近人〈煎茶图〉》云:“先生一目盲似杜子夏。”厉鹗此诗作于乾隆四年(1739),汪士慎时年54岁。二是《巢林集》卷二《写梅答可村》云:“笔研携游越,归来老病加。乱愁生白日,一目著寒花。”汪士慎于乾隆四年(1739)春游览浙中山水,秋返扬州②。从这首诗更进一步证实了他是乾隆四年(1739)秋浙游归来后左目失明的。

接着谈谈汪士慎左目失明的一个原因。他久患目疾,游浙时,曾作《述目疾之由示医友》诗,诗中提到“茗饮半生千瓮雪”(《巢林集》卷二)。后来,在《蕉阴试茗》诗中更明白地说:“平生煮泉百千瓮,不信翻令一目盲。”自注:“医云:‘嗜茗过甚,则血气耗,致令目眚。’”(《巢林集》卷五)汪士慎虽因嗜茶过甚而致目疾以至左目失明,仍然丝毫不减退对茶的癖好,有如陈章所形容的:“饭可终日无,茗难一刻废。利目侔决明,功用《本草》载。侵淫反受伤,偏盲尚无悔。余尝苦口劝,冷笑面相背。为说竹炉声,空山风雨碎。”(《孟晋斋诗集》卷五《巢林〈煎茶图〉》)

汪士慎为什么这样嗜茶呢?应与他的境遇以及诗画风格联系起来观察。他在《苇村以时大彬所制梅花砂壶见赠漫赋兹篇志谢雅贶》诗中说:“知我平生清苦癖,清爱梅花苦爱茶。”(《巢林集》卷五)他的朋友,如姚世钰在《余病不饮茶近人以〈煎茶图〉索诗走笔戏成》诗中说:“巢林嗜茶同嗜诗,品题香味多清词。”(《孱守斋遗稿》卷二)厉鹗在《题汪近人〈煎茶图〉》诗中说:“巢林先生爱梅兼爱茶,啜茶日日写梅花。要将胸中清苦味,吐作纸上冰霜丫。”陈章在为汪士慎啜茶小像所作的像赞中说:“好梅而人清,嗜茶而诗苦。惟清与苦,实渍肺腑。”(《巢林集》卷首)如此等等。可见,茶不仅是汪士慎故乡的特产,并且是他生活清苦的象征,又代表着他诗、画的独特风格,难怪他如此癖好了。

[清]郑燮 兰菊松石图 纸本水墨

款识:南阳甘谷家家菊,万古延年一种花。板桥郑燮。

钤印:七品官耳(白)

[清]汪士慎 梅花图 纸本水墨

款识:巢林书堂士慎用明人繁枝密蕊画法。

钤印:近人父(白)

由于左目失明,使汪士慎写字、绘画、刻印都遇到困难,这是对他的严重打击。在沉重的心情下,他曾写过“目瞖不分云水白,山光都作有无看。怀人渺渺传书远,乞米悠悠举笔难。”(《巢林集》卷二《归自浙中寄诸友旧》)这样一些诗句。但他的毅力终于战胜了困难,凭着一只右眼,坚持创作,留下了很多有价值的艺术品。阮元《广陵诗事》卷四云:“巢林嗜茶,老而目瞽,然为人画梅,或作八分书,工妙胜于未瞽时。”蒋宝龄《墨林今话》卷一,亦载此事。这种成就的取得,绝非偶然,乃是汪士慎于左目失明后加倍刻苦用功的结果。

(2)在67岁时,双目失明。对于汪士慎双目失明年代的考证,我也是根据了两条材料:其一,金农《冬心先生三体诗》卷首序云:“乾隆壬申初春,春雪盈尺,……是日,汪隐君巢林著屐扶短童相访,云:‘衰龄忽尔丧明’”,云云。壬申是乾隆十七年(1752),汪士慎时年67岁。其二,《孟晋斋诗集》卷十四《巢林失明》云:“两目眵昏已有年,近来闻道更吭然。”在这首诗之前,有《送懈谷入都》《雪后集抱山堂分得闲字》等篇。马曰琯于乾隆十六年(1751)冬“入都”③,陈章这首“论交密切应相吊”的《巢林失明》诗,当系乾隆十七年(1752)春雪后所作。金、陈所记,正相吻合。

双目失明后的汪士慎,写字、绘画、刻印都不行了。靠卖画为生的他,衣食的来源断绝了。他穷困一生,老年又落得如此凄凉的结局,他的朋友都为他不平。如闵华叹息说:“可惜客尘生眼界,墨池枯涸更无花”(《澄秋阁集》卷二《题汪巢林画梅》);张四科无可奈何地说:“安得金篦刮取双瞳明,重见森然芒角毫端生。”(《宝闲堂集》卷四《汪处士士慎八分歌》)陈章尤其沉痛地说:“尘封砚匣时危坐,谁肯相过问爨烟!”(《巢林失明》)“阶前经月雪不消,过门有客多回轨。”(《过青杉馆》)这四句诗,刻画出当时社会对待双目失明的老画家汪士慎是多么的冷酷无情。

尽管社会无情地摧残着汪士慎,而他只要一息尚存,决不放弃自己的责任。经过苦练,他居然能够不用眼睛,暗中摸索着写狂草大字了。这时,他兴奋地去向金农报告成绩。正在卧病的金农,感到这是奇迹,兴奋地为他作了一首诗,诗题为《汪六士慎失明三年,忽近展纸能作狂草,神妙之处俨然如双瞳未损时。知予卧病萧寺,自携大书一通见赠。予因口诵病中五字诗,士慎笑之不止,笑之正所以赏之也。相对终日,尘事俱忘,王右军云:“人生老病,当以乐死”,信哉信哉》(《冬心先生续集》)。

双目失明之后,汪士慎又挣扎着生活了几年,于乾隆二十四年(1759)辞世。

5. 汪士慎与金农的关系

李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》卷三《汪士慎》云:“私淑金农”;震钧《国朝书人辑略》卷四汪士慎小传云“寿门弟子”;均误。黄宾虹《古画微·扬州八怪之变体》云:“杭人金农……相继而来,画山水人物花卉,脱去时习,力追古法,学者因师其意。”下举汪士慎等八人之名,其意谓“扬州八怪”皆师承金农,更是值得商榷的(至于“扬州八怪”是哪八个人,说法不一,已见前述)。这里只谈汪士慎与金农的关系:

(1)金农有“生于丁卯”的印章。丁卯是康熙二十六年(1687)。金农比汪士慎小1岁。

(2)金农称汪士慎为“友”、为“先生”,并表示钦佩其艺术造诣,略举一、二事例如下:

“画梅之妙,在广陵得二友焉,汪巢林画繁枝,高西唐画疏枝,皆是世上不食烟火人。”(《冬心先生杂著·画梅题记》)

“垢翁已逝古篯亡,汉法陵澌太息长。赖有七峰居土在,穷源心力到天荒。刻来大雅异雕锼,老气峥嵘横九州。麝楮烟绡钤小印,头衔差免烂羊头。”(《冬心集拾遗·近人先生为予篆刻姓氏私记,深得两京遗法,因追忆旧时所蓄汉印,作诗三首以寄》之一、二两首)

(3)金农自述学画经过,如《画竹题记》序云“冬心先生年逾六十,始学画竹”;《画佛题记》序云“予初画竹,……继又画江路野梅,……又画东骨利国马之大者,转而画诸佛”(《冬心先生杂著》)。这都是乾隆以后的事。汪士慎何时学画的呢?《虚斋名画续录》中所著录的《汪近人山水册》,系作于辛丑(康熙六十年,1721),汪士慎时年36岁。据庞元济评论:“其中层峦峭壁,幽涧悬泉,山石嶙峋,烟云浑厚;至于点缀屋宇、溪桥、松林、茂树,各有幽致。”可见这时汪士慎的绘画技巧已相当成熟了。康熙末年画已成家的汪士慎,怎会是乾隆时才开始学画的金农的弟子呢?

综合以上所举理由,汪士慎与金农,是朋友关系,不是师生关系。

[清]黄慎 捧梅图 124×66cm 纸本设色

辽宁省博物馆藏

款识:寄取桓玄画一厨,草堂仍是旧规模。胆瓶自插梅花瘦,长忆春风乞鉴湖。瘿瓢子慎写。

钤印:黄慎(朱) 恭寿(白)

三、郑燮交游考

郑燮交游很广,除了诗人、词客、书家、画士之外,还有王侯、官吏、商贾、布衣、和尚、道士、歌童、妓女等,其间关系深浅,交谊厚薄,接触疏密,趋向异同,存在着差别。考证郑燮的交游,可以看出他的社会接触面。透过他与当时各种人物的往来,可以更加深入地探索他的思想。我所引用的资料,主要是说明板桥与这些人交游的时间、地点、经过,以及他们之间的某些共同之处。至于这些人的生平,不作详细介绍,以免枝蔓。

1. 高凤翰

郑燮与高凤翰交往的时间很早,两人友谊保持终生,以至高凤翰故世十年后,其子孙仍找到郑燮题写了碑文。

乾隆十三年(1748)戊辰秋,高凤翰有赠郑燮行书《持赠松石卷》题曰:“持赠松石卷,新诗托四章。好存今日意,永矢自无忘。乾隆戊辰秋七月,我板桥郑使君弟以勘水荒来胶西,相见病次,四诗将意,题此卷后充赠,使君其勿吐乎。即日旧同学愚弟高凤翰左手书。”其赠诗第四首曰:“邻县远来二百里,清俸分颁十二金。我识临风脱手处,当时不尽故人心。七月十有七日,同学老弟阿痹即日左手敬题。”高凤翰《归云续集》载《赠郑潍县板桥,时以委查水灾来胶,病卧僧寺,代柬三首》(选二首)。知这次郑板桥来胶州看望高凤翰后曾生病。稍后,高凤翰又有诗作《对新额走笔自赠,兼谢郑板桥作题二首》,自注有“时郑板桥来胶,赠余斋额曰‘且园以后西园’,更‘半亭’额曰‘半亭半人’,既成而悬之壁,因漫有此作”语。之后又为郑板桥作《冰雪心肝寄故人卷》,并题诗寄之。

高凤翰、郑燮合称“髯高风郑”(潍坊博物馆藏郑燮题高凤翰《荷花芦苇图》轴,其跋有“最是采莲诸女伴,髯高风郑笑呼名”句)。《南阜山人诗集类稿·鸿雪集下·忆郑板桥》云:“澹如我辈成胶漆,狂到狂奴有性情。便去故乡寻旧迹,断碑犹爱板桥名。”自注:“胶州为唐之板桥镇,犹有遗刻。”《板桥诗钞·绝句二十三首·高凤翰》小序云:“号西园,胶州秀才,荐举为海陵督坝长。工诗画,尤善印篆。病废后,用左臂,书画更奇。”其诗云:“西园左笔寿门书,海内朋交索向余。短札长笺都去尽,老夫赝作亦无馀。”可见高、郑二人之友好。

高凤翰、郑燮互相赠画、题画。《国朝山左诗钞》有高凤翰《郑板桥画兰陈溉夫画松南阜山人题诗》:“溉夫画松松支离,板桥画兰兰离披。兰离披,兰有香,松枝拂之松风长。披风坐,北窗凉,老奴消受太清狂。”《高南阜画册》有郑燮题:“(一开)睡龙醒后才伸爪,抓破青山一片青。聊题画境,其笔墨之妙,古人或不能到,予何言以知之。”“(二开)此幅已极神品逸品之妙,而虫蚀剥落处又足以助其空灵。”“(三开)此幅从何处飞来,其笔墨未尝著纸,然飞来又恐飞去,……”“(八开)此幅三石挤塞满纸,而其为绿、为赭、为墨,何清晰也。为高、为下、为内、为外,何径路分明也。又以苔草点缀,不黏不脱,使彼此交搭有情,何隽永也。”可见高对郑画、郑对高画之高度评价。《高南阜画册》之尾,黄易跋:“板桥幅幅题识,互相映带,精彩双妙,想见二老风流。”

《风月谈馀录》载《板桥先生印册》云:“板桥藏印,称‘四凤楼’,盖谓胶州高凤翰、扬州高凤冈、天台潘西凤、江阴沈凤也。”以高凤翰为“四凤”之首。据《印册》,“七品官耳”印,为高凤翰“用左手刻”。

2. 马曰璐

梁章钜《楹联续话》卷二《格言》:“扬州马氏小玲珑山馆中有郑板桥所撰楹帖云:‘咬定几句有用书,可忘饮食;养成数竿新生竹,直似儿孙。’以八分书之,极奇伟。”马曰琯,字秋玉,号嶰谷,祁门人,居扬州新城东关街。弟曰璐,字佩兮,号半查。兄弟齐名,称“扬州二马”。所居对门筑别墅,曰街南书屋,又曰小玲珑山馆。

3. 汪士慎

李佳《左庵一得续录·汪巢林乞水图》轴:“郑板桥、金冬心……陈对鸥、闵玉井……焦五斗……各题。”汪巢林,名士慎,字近人。安徽人,家于扬州。《瓯钵罗室书画过目考》认为汪士慎是“扬州八怪”之一。从板桥题汪士慎《乞水图》证明他们相识。郑燮题自画竹:“扬州汪士慎字近人,妙写竹。”(故宫博物院藏墨迹)可见板桥对汪士慎画艺很佩服。

[清]高凤翰 蕉竹图 106.5×58.1cm 纸本水墨

款识:玉宾兄委纸嘱写蕉竹,为仿天池数笔应之。南阜弟翰左手,辛酉。

钤印:辛酉(鸡白文肖形) 凤翰印(白) 左军司马(白) 左画(朱) 师造物(白)

4. 李方膺

郑燮乾隆二十年(1755)题《三友图》:“复堂奇笔画老松,晴江乾墨插梅兄。板桥学写风来竹,图成三友祝何翁。”(何乃扬藏墨迹)乾隆二十五年(1760)题李方膺《墨梅卷》:“兰竹画,人人所为,不得好。梅花,举世所不为,更不得好。……晴江李四哥独为于举世不为之时,以难见奇,以孤见实,故其画梅,为天下先。日则凝视,夜则构思,身忘于衣,口忘于味,然后领梅之神,达梅之性,挹梅之韵,吐梅之情,梅亦俯首就范,入其剪裁刻划之中而不能出。夫所谓剪裁者,绝不剪裁,乃真剪裁也。所谓刻划者,绝不刻划,乃真刻划也。岂止神行人画,天复有莫知其然而然者,问之晴江,亦不自知,亦不能告人也。愚来通州,得睹此卷,精神濬发,兴致淋漓。此卷新枝古干,夹杂飞舞,令人莫得寻其起落。吾欲坐卧其下,作十日工课而后去耳。”(《百梅图》)乾隆二十九年(1764)又题李方膺花鸟册(沈华藏郑板桥题诗墨迹)。故宫博物院藏郑燮题、李方膺画墨竹图。《扬州八怪全集》中有郑燮题、李方膺画墨竹册。

5. 罗聘、方婉仪夫妇

李佐贤《书画鉴影》卷二四《郑板桥石壁丛兰》轴:“纸本。高五尺五寸四分,宽二尺五寸。墨笔。左半石壁削成,石上丛兰,乱叶繁花,间以筱竹,不留馀地,布景绝奇。题在石壁之左:‘板桥道人没分晓,满幅画兰画不了。兰子兰孙百辈多,累尔夫妻直到老。’乾隆辛巳,为两峰罗四兄尊嫂方夫人三十初度。郑燮草稿。”罗两峰,名聘,字遁夫,号花之寺僧,金农弟子。居扬州天宁门内弥陀巷,额其堂曰“朱草诗林”。妻方婉仪(一作畹仪),号白莲居士。夫妻均工诗、画。其生平详见吴锡麒《有正味斋骈体文》卷二三《罗两峰墓志铭》(王广业笺、叶联芬注)。《瓯钵罗室书画过目考》称罗聘为“扬州八怪”之一。

罗聘《香叶草堂诗存·江上怀人绝句十五首》之一:“一官轻弃返初心,游戏人间岁月深。曾到蓬莱看东海,题诗笑付老龙吟。”(郑板桥)

6. 李葂

梁章钜《楹联丛话》卷十二《杂缀(谐语附)》:“板桥解组归田日,李啸村者赠以联,板桥方宴客,曰‘啸村韵士必有佳语’,先观其出联云‘三绝诗书画’,板桥曰:‘此难对。昔契丹使者以三才天地人属语,东坡对以四诗风雅颂,称为绝对。吾辈且共思之,限对就而后食。’久之不属,启视之,则‘一官归去来’也,咸叹其工妙。”李啸村,名葂,怀宁人,客居扬州,以诗画擅长,与李鱓同时称“二李”。汪鋆《扬州画苑录》把他列为“扬州八怪”之一。

四、李方膺考论

李方膺(1697-1756)的理想是“奋志为官,努力作画”。由于画名大,掩盖了他的政绩。

1. 从政

李方膺字晴江,号虬仲,别署木田、木子、秋池、抑园、禊湖、仙李、桑苎翁、衣白山人等,出生于江苏南通州一个“半业农田半业儒”的家庭。从方膺家庭成员看出,他是在政治、文化气氛都很浓厚的环境中成长起来的。

李方膺是秀才,举贤良方正。雍正七年陪同父亲李玉鋐入京。引见后,交总督田文镜,以知县用。父子一同出京,至涿州分路。李方膺诗云:“父子衔恩遭际殊,涿州分路泪如珠。”方膺进入仕途,完全出于胤祯的特恩。他本“负经世之志”,以“葵有丹心菊有骨”自励,牢记“谆谆农事生灵本”的父训,誓做好官,效忠国家。

据袁枚《李晴江墓志铭》及清《乐安县志》《莒州志》《沂州府志》等书,简述李方膺雍正年间政绩如下:

雍正七年(1729,一作八年,1730),任乐安知县。“邑大水,晴江不上请,遽发仓为粥。”知府劾他“擅动官谷”,田文镜考虑到李方膺是皇帝交给他的知县,未追究。

雍正十年(1732,一作十一年,1733),调莒州直隶州知州。“俗颇健讼,方膺谕之以理,动之以情,有顿首泣谢以去者。胥吏素狡猾,相戒莫敢玩法。”

雍正十二年(1734),回乐安本任,调兰山知县。“豪强吞并田产,成大讼,膺力反旧案,冤抑昭雪。念兰地洼下,多水患,常相地势,开浚沟浍,躬自督率夫役,因民所愿,刻期成功,至今民蒙其利。”

值得大书特书的是,李方膺敢于抗拒总督王士俊,为民做主,被劾“阻挠开垦”而下狱,但也因此而获美誉。此事始末,袁枚在《李晴江墓志铭》中有十分生动的描述:

调兰山。当是时,总督王士俊喜言开垦,每一邑中,丈量弓尺承符手力之属麻集。晴江不为动,太守驰檄促之。晴江遂力陈开垦之弊,虚报无粮加派病民,不敢肺附粉饰,贻地方忧。王怒,劾以他事,狱系之。民哗然曰:“公为民故获罪”,请环流视狱,不得入,则担钱贝鸡黍,自墙外投入,瓦沟为满。

今天子即位,乾隆元年下诏罪状王士俊,凡为开垦罢官者,悉召见。诏入城,已二鼓,守者即夜出君于狱。入都,立军机房丹墀西槐树下。大学士朱轼指示诸王大臣曰:“此劝停开垦之知县李兰山也。”愿见者或挤不前,则额手睨曰:“彼颀而长,眼三角芒者是耶?”少宗伯赵国麟,君父同年进士也,直前握其手曰:“李贡南有子矣!”悲喜为之泣。

袁枚不愧为文章妙手,使李方膺一身正气、为民爱戴、受大臣尊重的高尚形象,活现在我们眼前。

乾隆帝将李方膺发安徽,以知县用。乾隆十一年(1746),李方膺“公车北上”,路过扬州。十二年(1747),任滁州知州。十三年(1748),任潜山知县。十四年(1749),任合肥知县,得罪了知府,被劾为贪赃。李方膺《出合肥城别父老》二首云:“罢官对簿已三年”,说明他被审问了三年。又云:“停车郭外泪潸然,父老情多马不前。茅店劝尝新麦饭,桑堤留看小秧田。”说明民众眼睛是雪亮的,认为他不是赃官而是好官。

罢官后,李方膺在金陵卖画:“我是无田常乞米,借园终日卖梅花。”画上常钤“换米糊口”印章。借园是项氏花园,李方膺借住。

2. 著作

作为知县、知州的李方膺,一贯重视文化教育事业。在莒州,他“捐俸重新学宫,规模增焕”。在兰山,“甫下车,即重修学宫”。他亲自主持县志、州志的编纂工作,殚精竭虑,惨淡经营。在乐安,主修县志,未竣,调莒州,在莒州完成,亲撰《重修乐安县志序》付梓。在莒州,主修州志,未竣,回乐安本任,调兰山,终于在南通州完成,千里邮寄,附书云:“志已修完,剞劂之事,幸与新刺史谋之。”作为知县、知州,虽有主修方志者,但李方膺先后主修两部方志,而且都是在离任之后完成,这种高度负责尽职的精神,在封建社会的官员中是罕见的。

《通州直隶州志·艺文志》中记载着李方膺两部著作:(1)《山东水利略》四卷。据李琪跋,是李方膺亲勘小清河而作,“指画六百里之形势,条陈七邑之利病”,共十四篇,议者采其说入《山东通志》。有乾隆五年刊本。(2)《梅花楼诗钞》二卷,未刊。王藻《崇川各家诗钞汇存补遗》登载李方膺诗二十六首。

李方膺十馀年的仕宦生涯,略如上述。袁枚说:“晴江有士气,能吏术,岸然露圭角,于民生休戚,国家利病,先臣遗老之嘉言善政,津津言之,若根于天性者。”然而这样一个好官,“率以不能事太守得罪”。在雍正帝召见李方膺之前,李玉鋐就对皇帝奏明,他儿子“性戆不宜官”,知子莫若父,可谓不幸而言中。

当李方膺“风尘历遍”,离开官场时,他写下了“一腔热血来时满,两鬓寒霜去日悬”的诗句。《李晴江墓志铭》说:“罢官后,得噎疾,医者曰:‘此怀奇负气,郁而不舒之故,非药所能平也。’竟以此终。”

3. 绘画

2001年6月,我参观了南京博物院主办的“扬州八怪书画展”,特别重视李方膺的《菊石图》轴。这幅画,工笔设色,一丝不苟,虽未署年月,当是李方膺早年作品。郑燮说得好:“必极工而后能写意,非不工而遂能写意也。”(《板桥题画》)这幅画提供了李方膺从工笔到写意的实物,不仅有艺术价值,而且有史料价值。

李方膺的工笔画罕见,流传于世者皆为写意之作,被列为“扬州八怪”之一。

分析一下“扬州八怪”的这些画家,高翔原籍扬州府江都县,新籍扬州府甘泉县(从江都县析置);李鱓、郑燮籍扬州府兴化县;汪士慎、罗聘原籍徽州府歙县,迁居扬州。其他画家是外地人来扬州卖画。来扬的时间,有先有后;在扬的时间,有长有短。“扬州八怪”不是一个组织,画家们时来时往,或聚或散,流动性较大,艺术水平高低不一。人们按照各自的角度,提出各自的名单,当然不可能完全相同了,但有一个最主要的共同之处,就是创新。

李方膺情况特殊。他既不是当时扬州府所领二州、六县人氏,也不像李葂、金农、黄慎、陈撰、高凤翰、杨法、华嵒在扬州卖画。李斗《扬州画舫录》、汪鋆《扬州画苑录》中详记雍、乾时期扬州画家(包括本地人和外地人来卖画者)姓名,无李方膺。李方膺之所以被列入“扬州八怪”画派中,一是由于其绘画具有鲜明的创新个性;二是因为康熙十一年,扬州府“并通州”。雍正三年,“通州升直隶州”。

李方膺善画松、竹、兰、菊等,他画风松、风竹,题云:“画史从来不画风,我于难处夺天工。”可见其翻新创造的艺术追求。他画出了松、竹在狂风中坚定不动摇的姿态:“自笑一身浑是胆,挥毫依旧爱狂风。”又借笔下的风松、风竹,寄寓他自身的人格。

李方膺画梅尤精。他自称“予性爱梅”。其子李霞说他父亲有两友,一是袁枚,一是梅花。袁枚记载:方膺“权知滁州时,入城未见客,问‘欧公手植梅何在?’曰‘在醉翁亭。’遽往,铺氍毹,再拜花下。”为什么如此爱梅?在李方膺心目中,梅花最高洁,孤高自赏,与他的个性相同而引为知己。其画梅常钤“平生知己”印章可证。他自题云:“庭前老树是吾师”“梅花有品格性情,必尽得其旨趣,然后可以传神。”他从对大自然的直接观察中得到感受而进行创作,李鱓钦佩其“纯乎天趣”,袁枚赞扬其“于古法未有”,郑燮评价尤高:“(李方膺)画梅,为天下先,……”(见前文)李方膺巧夺天工的画梅成就,是他“苦心于斯三十年矣”的收获。

李方膺在画上的题诗,常借题发挥。如画松题“万物贵其真”“直干壮川岳”;画菊题“挺立霜天不寄篱”“味苦谁能爱,含香只自珍”;画竹题“虚心直节与云齐”;画牡丹题“心情多强屈”;画梅题“画家不解随时俗,直气横行翰墨端”;等等。表达了自己不事权贵,不同流俗的独立人格。他画兰题:“当户已愁锄欲尽,入山又恐负芳时。”上句借锄兰,讽刺妒贤嫉能者,下句表示自己虽在野,仍不能忘怀世事。总之,李方膺诗与画一气呵成,境界高度统一,使人玩味无穷。袁枚说,李方膺画梅,“识者谓李公为自家写生”。其实不仅画梅如此,画松、竹、兰、菊也是这样,他以画表现自己的思想感情。

最后说一下“扬州八怪”名称的褒贬变化。

“怪”,原是贬义。拿花鸟画来说,对“八怪”抱否定态度的汪鋆,批评“八怪”的花鸟画“偭徐、黄之遗规”,从反面说出了“八怪”花鸟画的创新。

凌霞仿吴伟业《画中九友歌》,写《扬州八怪歌》,开始变贬为褒。稍后,苏州“怡园画社”的陆恢、顾麟士等,也对“八怪”表示崇敬。陆说:“人皆以怪病,我独以怪敬。”顾为“八怪”抱不平,认为“之数人者,皆学问博雅,天资卓绝”。“顾‘怪’非美德,吾以为非称之,而诬之也。”余不多举。

从中国绘画的发展史看,梅、兰、竹、菊、松是历代画家反复描绘的题材,“八怪”在形象塑造和内容意义上大胆创新,扩大了人们审美的视野,促进了文人画的发展,直接影响了中国近现代的画风,意义深远。汪鋆曾讥笑“八怪”“示崭新于一时,只盛行乎百里”,事实证明他错了。

注释

①[清]汪士慎《巢林集》卷五《蕉阴试茗》云:“嗜茶赢得茶仙名。”自注:“冬心赠句云:‘诗人今日称茶仙’。”

②《巢林集》卷二有《家援鹑弟招游浙中山水志别》《由梧桐乡至吴淒道中》等诗。姚世钰《孱守斋遗稿》卷二有《桐乡客舍喜晤汪近人即书其〈移居图〉后》《饮茶怀近人桐乡》等诗。互相参看,知汪士慎游浙时曾在桐乡逗留,并与姚世钰相会晤。姚诗之前,有《戊午八月初三日钱唐观潮有怀江上故人金寿门、陈授衣、江皋久客》等诗,戊午是乾隆三年,故知汪士慎于乾隆四年春游浙(《家拨鹑弟招游浙中山水志别》云“人随春水去”),秋返扬州。(《归自浙中寄诸友旧》云“入秋拼卧老江干”)

③据马曰琯《沙河逸老小稿》卷四《辛未冬入都同人各赋一物见送予得板桥即以留别》诗,辛未是乾隆十六年。