Robert Kaplan对比修辞学理论渊源再探究

2018-05-25

(华东师范大学,上海 200241)

一、引 言

1966年,由于二语写作教学的需要,美国应用语言学家Robert Kaplan创立了对比修辞学,距今已有半个世纪。但Kaplan的对比修辞学理论究竟对前人有何继承和发展?对于这个问题,学界一直没有统一的意见。以往的研究主要依据之前和同期的研究与Kaplan假说是否存在相似点,或者根据Kaplan自身的学术经历提出假设,满足于宏观定性和外围言说,因此,很有必要进行探佚、梳理、分析和考察。

二、Kaplan假说

1966年,随着移民学生和留学生的增加,美国二语写作的教学实践遇到重大挑战,学生习作中存在的衔接、连贯和逻辑问题让本土教师难以应对。作为应用语言学教授和ESL(英语作为第二语言)主任,Kaplan以段落组织(段内和段落之间关系)为考察对象,研究了598份ESL学生的作文。他认为段落更多是一种逻辑单元而非印刷单元, 学生作文中篇章组织(主要是段落组织)的差异源于各类文化思维模式(thought patterns)的不同。通过分析这些ESL学生习作的段落组织,他假设世界上存在五种通用的文化群体(英语、犹太语、东方语、罗曼语,俄语)和五种相应的段落推进类型。

英语修辞被描绘成一条直线,遵循线性发展模式。段落往往以主题句开端,然后举例;或以例句开始,而以主题句结尾。Kaplan认为这两种行文方式分别代表归纳和演绎推理,他说在英语读者眼中,这些是“任何正式交流必不可少的部分”[1]。闪米特语言段落的发展则基于从句和并行句的序列(一条曲折的虚线)。至于东方语文本,它们遵循间接的方法一直绕圆圈,直到最后才抵达目标(形成一个螺旋)。罗曼语和斯拉夫语言的文本也有一定程度的枝节和附加信息(分叉),在英语读者的眼中这些似乎是多余的。为什么不同语言的作者组织段落的方式不同?Kaplan认为原因在于不同的语言有不同的修辞策略。二语习作之所以显得不够地道,可能就是学生在L2写作时却首选了L1修辞惯例,以致产生了干扰。

图一 Kaplan模型① 事实上,在1966年的文章中,Kaplan没有将他的分析看作能够组成某种模型或理论。是Matalene(1985)、Raimes(1991a)、Matsuda(1997)、Kubota(2004)等后来的学者提出了“Kaplan模型”这种说法。

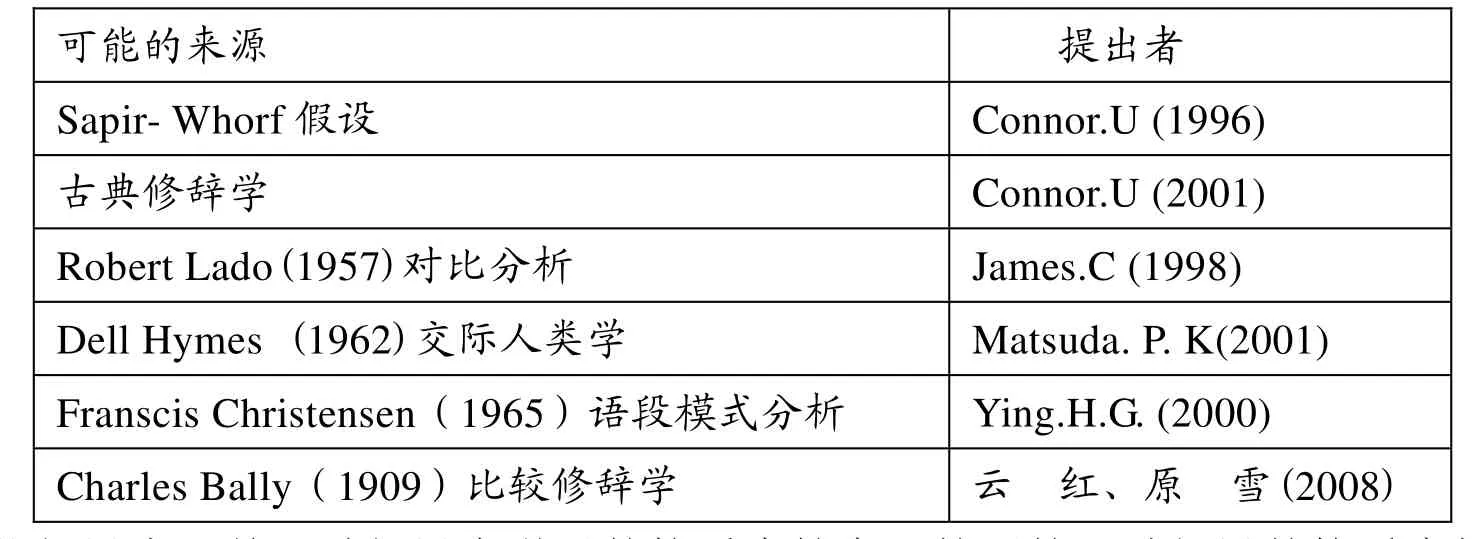

三、关于Kaplan对比修辞学理论来源的争鸣

Kaplan从未明确指出他的观点受到何种理论的启发。研究者或者根据20世纪60年代之前和同时期的研究与Kaplan假说是否存在相似点,或者根据Kaplan自身的学术经历(曾经是古典修辞学博士)提出各种假设。

可能的来源 提出者Sapir- Whorf假设 Connor.U (1996)古典修辞学 Connor.U (2001)Robert Lado(1957)对比分析 James.C (1998)Dell Hymes (1962)交际人类学 Matsuda. P. K(2001)Franscis Christensen(1965)语段模式分析 Ying.H.G. (2000)Charles Bally(1909)比较修辞学 云 红、原 雪(2008)

在这些假设中,前三种假设在学界的接受度较高,第四第五种假设的接受度较低。最后一种Charles Bally(1909)的比较修辞学是明确可以排除的假设。

张会森于1994年发表的《对比修辞学问题》提到Charles Bally是对比修辞学的鼻祖,因为他最早尝试进行法语和德语修辞格的对比。云红、原雪(2008)在《国外对比修辞学四十年及发展趋势》一文中第一次将Kaplan的contrastive rhetoric(对比修辞)理论追溯到Bally的rhétorique comparée(比较修辞),实际上是两种不同概念和理论杂糅的结果。

Bally 20世纪初的著作《法语文体论》提出“rhétorique comparée”的概念,比较不同语言的修辞格,分析语音、词汇和语法等语篇层面以下的要素,应该翻译为“比较修辞学”更恰当。而Kaplan的“contrastive rhetoric”则译成“对比修辞学”,是布局谋篇的对比,是包括认知与社会文化因素分析框架在内的复合理论框架。这两种理论基于不同的“修辞”概念,所以Bally的思想对Kaplan的对比修辞学几乎没有影响。

至于Hymes.D (1962)交际人类学的假设和Christensen .F(1965)的语段模式分析,这其实是21世纪初一场没有结论的笔战的副产品。2000—2001年,Colorado大学的Ying.H.G和Durham大学的Matsuda. P. K就Kaplan是否受到萨比尔-沃夫假设的影响进行了一次争论,并各自提出一种新的理论来源的假设。

Ying.H.G. (2000)提出Hymes.D的交际人类学研究关注语言的模式化使用,通常这种使用是跨文化的,可以看作对比修辞学的一个重要前身。Matsuda. P. K(2001)则提出60年代新兴的作文和修辞研究,尤其是Christensen .F的语段模式分析影响了Kaplan在段落层面的对比分析。

Ying和Matsuda的假设没有得到更多学者赞同。Hymes的交际人类学体系属于交际范畴而不是语言范畴。Christensen .F的段落生成修辞学和对比修辞学的提出只相差一年,而涉足段落组织是20世纪五六十年代国际语言学研究的大趋势,几乎在同一时期Halliday.M.A.K的衔接理论和法国学者Bernard Combette的篇章语法都突破了句子的层面,所以无法找到有力的证据证明Christensen .F对Kaplan有直接影响。下文将着重讨论三种接受度最高的来源假设与Kaplan对比修辞的关系。

四、Sapir- Whorf假设与Kaplan关于语言—文化—思维之间关系的看法

第一个可能性来源是语言相对性假设。

在奠基之作《跨文化教育中的思维模式》中,Kaplan引用了Sapir- Whorf的语言相对主义理论来解释语言和思维之间的关系。Connor.U(1996)和许多学者①如:Matsuda(2001), Xia Li(2005), Kumaravadivelu (2008), Damascelli (2012)。因而提出Sapir- Whorf关于语言相对性的假设(不同的语言决定不同人群的思维)是对比修辞学的起源之一。Ying.H.G.(2000)对Connor的看法提出质疑,他认为Sapir- Whorf假设深受德国语言决定论的影响,和Kaplan(1966)关于修辞和文化的观点不兼容。Kaplan并不认为语言和修辞是思维模式的决定性因素,他只是表明语言和修辞随着文化的不同而变化。

Ying的观点遭到Matsuda(2001)的反驳,后者认为对比修辞学和语言相对主义之间确实存在着某种特殊的相似性。我们比较赞同Matsuda的观点,Sapir- Whorf假说认为语言决定思想,是极端的版本,Kaplan认为语言的文化倾向影响思想(逻辑),尔后影响修辞,是比较温和的版本。

五、古典修辞学与对比修辞学

Kaplan博士就读古典修辞学系,因此Connor.U(2001)认为古典修辞学是对比修辞学的理论来源之一,甚至认为“对比修辞学”的命名也受其求学背景的影响。

古典修辞与对比修辞的承续关系主要体现在以下几个方面。

(一)关于“修辞”的定义

“修辞”概念与“文化”概念一样,因内涵和外延都太过丰富而难以定义。Kaplan(1966)在文章开头引用了 Olivier. R关于“修辞”的定义:“修辞是为了达到一个指定目标而使用的思维方式或找到的所有可用的方法。”[1]从这个宽泛的定义可以看出Kaplan采用的确实是亚里士多德的视角。

(二)关于逻辑(logos)的普世性

亚里士多德认为修辞与逻辑(logos)密切相关。Roland Bathes 认为“亚里士多德的修辞学主要是一个证明的,推理的修辞学”[2]。但是,这种推理是“一般”(général)而不是“普遍”(universel)的。

“一般”(général)和“普遍”(universel)是亚里士多德修辞学重要概念“或然”(eikos)的两个要素:

“‘一般’(général)的观点与‘普遍’(universel)相对:‘普遍’是必须的(这是科学的属性),‘一般’不是必须的;这是一种人世的‘一般’,由统计上多数人的意见决定;‘一般’的观点具有冲突的可能性。”[2]

这就是说,亚里士多德的“逻辑”不是科学确定性,而是“公众认为的可能”。“这是一个故意降级的逻辑,适应‘公众’的水平。也就是说,公共的意识,通常的看法”[2]。亚里士多德的“修辞”和“逻辑”都是“一般”的,由大多数公众决定,不同公众团体的修辞和逻辑可能是不同的,差异中潜藏着冲突的可能性。

对比修辞学同样认为逻辑受文化影响,是多种多样的,建立在逻辑基础上的修辞也如此,两者都因文化而异。“逻辑(通常意义上的思维方式,而不是形式逻辑学家的定义)是修辞学的基础,产生于某一种文化,它并不是普遍的。修辞学也不具有普遍性,而是因文化不同而变化”[1]。如果用亚里士多德式的术语来描述,对比修辞中的逻辑和修辞都是“一般”的,不是“普遍”的,具有冲突的可能性,并非放之四海而皆准。

(三)对话语的细分

亚里士多德区分了三种不同类型的话语:司法、议政和宣德。每种话语需要不同的论据(亚里士多德称为“证据”preuves)。对话语的细分是否从一开始就受到Kaplan的重视,已不得而知,在 1966年的文章中,Kaplan只选择了学生的议论性说明文作为分析样本,但文章中举的例子既有学生习作,也有哲学文章和政论文,对比修辞学派对文类(genre)的重视要推迟到90年代末“修辞学家解释不同的目标和话语模式之间差异的工作已迫使对比修辞研究者重新评估出现文化反差的篇章属于什么类型”[3]。

(四)对观众特征(pathos)的细分

在古典修辞中,pathos,éthos 和 logos 的概念分别体现了观众的情绪、说话者的性格和双方之间传递的信息特点。观众的本质pathos是修辞系统的核心要素,演讲者演讲时采用的论据要适应他的听众。

论据(pisteis entechnoi)分为两种类型:(1)举例 exemplum(归纳),(2)省略三段论l’enthymème(演绎);显然这里的归纳和演绎是“公众性”(为了大众)而非科学性的归纳和演绎[11]。

在对比修辞中,写作者必须重视阅读对象,必须意识到目标语言的写作规范,Kaplan甚至认为应该像教授语法一样教授英语写作的规约。

(五)对言说者(éthos)的要求

对言说者的要求(éthos)指演讲者通过向听众证明自己的才智、美德和善意来说服对方。对善意的阐释包括三个方面:理解、同情和回应。理解、了解听众的观点,同情、接受听众的看法和回应听众积极的交流行为。

Kaplan的对比修辞同样要求言说者向内探求,母语读者必须知道来源语的写作规约,在面对跨文化交际障碍时能有某种宽容①半个世纪之后的今天,读者对不同写作规约的宽容度仍然偏低。在很多母语批改者眼中,逻辑是普世的,“逻辑错误”(不一致性、冗余、离题、转弯抹角等)在他们看来说明了外国学生没有能力思考,甚至存在推理或智力缺陷。由此可见50多年前,Kaplan对比修辞学理论的突破和创新意义。,对什么是好的习作更加开放。

(六)话语层面的安排(dispositio)

亚里士多德修辞艺术包括五个部分②发明(inventio)、思想的组织(dispositio)、风格(elocutio)、记忆(memoria)和动作(actio)。,话语层面的安排(dispositio)是第二个部分,具体地说,dispositio是“话语中各个部分的排列(或者是主动意义上的操作或在被动意义上的被物化)”[2],区别于compositio“只指句子中单词的排列”[2],和conlocatio“每个部分中材料的分布”[2]。因此论据的排列有:句子层面的安排(compositio),话语某一部分内的安排(conlocatio),整个话语层面的安排(dispositio)。

Kaplan超越句法层面的语言分析,专注于从篇章层面分析习作(段落的组织),有序、高效地安排论据,这与亚里士多德修辞艺术五部分中的dispositio不谋而合,体现了对比修辞与古典修辞之间的关系。

但是,Kaplan的修辞学并未涉及古典修辞的重要维度——说服。他将话语归类为描写、叙述、论证和说明。其中,“论证”取代了“说服”。

六、对比分析与对比修辞学

第三个领域是对比分析。

James.C(1998)认为对比分析和对比修辞之间存在密切联系:

“有谁还记得对比分析?和创始人Robert Lado 1957年出版的书《跨文化语言学》?有谁记得Gerry Abbott和解的呼吁(1983)‘回来吧,Robert,一切都被原谅了’?嗯,似乎这样的工作和作者都回来了……以对比修辞学的形式,新的更有针对性的对比分析。”[4]

对比分析源自结构主义,始于20世纪中叶。其先驱者Charles Fries在1945年描述并系统地比较了两种语言。不同于研究语言历史变迁和语系归属的比较语言学,对比语言学具有明显的共时特征。此外,它突出语言之间不重合的元素在一定意义上是出于教学的目的。为了区分普通语言学和应用语言学,1957年,“对比语言学”的概念被“对比分析”取代,标志是Robert Lado的《跨文化语言学:语言教师的应用语言学》。受美国结构主义和行为主义影响的 Lado,运用实证分析方法提出在语言学的不同层面(音系、语音、形态-句法、词汇语义)对比不同的语言,预见、描述、解释学习外语的困难和错误。此后,应用语言学的这个分支开始为教学法提供信息。

对比分析的基本假设普及甚广,已成为外语教学法领域公认的老生常谈,特别是“转移”和“干扰”概念。Giacobbe.J(1990)将这些基本假设归纳为三点:

(1)每一种语言对应一种“自动或半自动”[5]的语言习惯,学生必须在习得过程中开发这些习惯。很显然,这种观念基于行为主义。

(2)L2中的许多错误可被识别为属于L1的形式。这就是说,该学习者接触新的语言系统时倾向于求助母语的语言体系,“转移”的概念就来自于此。

(3)类似于学习者母语的元素是他们容易掌握的,而异于母语的元素则是干扰的来源。

在第二种情况下,学习速度较慢,因为困难持久。

Lado提出的解决方案是一种描述和预测的方法。法国学者Galisson.R和Coste.D这样评论这个方法:

“一种基于双语数据,在各个层面(语音、形态和句法、甚至语义)严谨和系统的一对一的比较,突出它们的差异从而允许——接下来(对比语言学不能代替语言教学法)——建立一套更适合解决某种特定学生群体特殊困难的方法。”[6]

Kaplan的假设与对比分析的公设和结果有一定的相似性。这两种方法之间的相似关系可总结如下:

(1)两个理论都关注之前的学习和新的学习,即L1和L2之间的关系。

(2)目的是要在L1中搜索L2学习过程中所观察到的错误原因。

(3)差异被视为困难的来源。

对比分析流派的语言学家认为,强化正确的答案,避免错误,对外语学习是有益的,并将差异看作困难的原因。换句话说,哪里存在语法结构的不同,哪里就很可能存在某个学习难点。这也是Kaplan对比修辞学的基本假设:如果英语修辞方式与学习者母语的修辞风格不同,就存在潜在的学习障碍。

(四)两种理论都过于绝对普遍化。

Lado认为对比分析能找到困难的关键:“在比较两个语言系统的每个结构(模式)时,我们可以发现所有的学习难题。”[7]70这种机械的概念在Kaplan1966年的文章中也有发现。

对比分析原本只涉及音韵结构、句法和词汇语义之间的对抗,而Kaplan则将其发展到文本层面。它不仅是语言结构和语言习惯的转移,也是个人语言经验和内在认知的转移:即文本组织(修辞)和思想模式(逻辑)的转移,这两者都有文化传统的介入。

早在20世纪60年代末,对比分析就开始摆脱学习者的错误观念,关于转移的研究从错误分析转向中介语——源语言和目标语言之间的一个独立的知识系统。不过 ,对比修辞学并没有进入“中介修辞学”时代,读者对不同写作规约的宽容度仍然偏低。

七、结 语

我们分析考察了Kaplan对比修辞学理论建构的三大基础:Sapir- Whorf假设、古典修辞学和对比分析。重新评价对比修辞学思想体系与前人研究之间的关系。Kaplan采用了古典修辞学视角来定义“修辞”概念,否定了逻辑的普适性。他受 Sapir-Whorf假设的影响,以温和的语言相对论来分析语言和逻辑关系,在方法论上则借鉴了对比分析的公设,特别是“转移”和“干扰”概念,以描述和预测的方法来解决问题。至此,基本上完成了Kaplan对比修辞学理论渊源的探讨,为对比修辞学发展脉络梳理和重新评价奠定了基础。

参考文献:

[1] KAPLAN R B. Cultural thought patterns in inter-cultural education [J]. Language Learning. 1966(16): 1–20.

[2] BATHES R. L’ancienne rhétorique [Aide-mémoire] [J]. Recherches rhétoriques : Communications.1970 (1) :172-223.

[3] CONNOR U. Changing currents in contrastive rhetoric: new paradigms [A]. In Moreno, A. & Colwell,V. (Eds.),Perspectivas recientes sobre el discurso/ recent perspectives on discourse [C]. León: Secretariado de Publicaciones,Universidad de León,2001: 27-56.

[4] JAMES C. Review of Connor 1996[J]. Language awareness. 1998(1) : 52-55.

[5] GIACOBBE J. Le recours à la langue première [J]. Le Français dans le Monde. 1990 (Numéro spécial) : 115-123.

[6] GALISSON R, COSTE D. Dictionnaire de didactique des langues [M]. Paris: Hachette,1979.

[7] LADO R. Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers [M]. Ann Arbor: University of Michigan Press,1957:70.