别再问我什么是音乐节一起前往新的星球

2018-05-24唐依敏

唐依敏

#离开“吃炸鸡”的喧嚣#

阿肆音乐节是一场星系的大狂欢

“生活中有各种各样的喧嚣,你可以在家里把音乐放得很响那是一种喧嚣,马路上很吵那也是一种喧嚣,但是那和音乐节各种舞台带来的喧嚣是不一样的,因为那些喧嚣是有你喜欢的音乐在里面的,它是你内心的狂欢,也是你和不同的人相遇的一个狂欢。”

路人甲,阿肆总是喜欢这么评价自己,但是当有一天她站上舞台的那一刻她发现,原来自己也是可以散发淡淡微光的人,被别人去看见,去听见,去感受。

阿肆说:“一个人成为伟人的概率是很小的,但是不代表你是没有影响力的。”但是那样微弱而渺小的光芒总能通过什么传递出去,就像是太阳的光芒经过亿万年也会照射到地球上一样,那些流泪时,欢笑时听过的歌,也终有一天会成为你生活的背景音,又或者哪天你走到人民广场打开了那首《我在人民广场吃炸鸡》,那一刻你就会发现你跟那个古灵精怪的女孩变得血脉相连了起来。

她用一场如同星际穿越般的旅程来描述音乐节带来的观感:“每个人都是一个星球,音乐节让你离开自己孤独的星球,去到其他星球都在的地方进行一个狂欢。哪怕平时你们的星球看起来近在咫尺,但是其实是离的很远的,因为每个人的心都离得很远,但是能进行这样一场星系的大狂欢我觉得也是很美的一件事,就像是银河系亮起来的时候有那么多行星,虽然宇宙很辽阔,大家也没有看上去离得那么近,但是这也是在告诉你,你喜欢的音乐也有其他人喜欢,你喜欢的事情也有其他人喜欢,你并不是孤独,世界上很可能存在着另一个你。”

而此时此刻,我们是那么的需要音乐节又或者说是音乐,将我们联结在一起,也是那么的需要这个女孩的微光去照亮浩瀚的星河。

Q&A

Q:《北京青年》周刊

A:阿肆

Q:还记得自己第一次登台演出的景象吗?当时是什么样的场景和心情?

A:我记不太清第一次是哪次了,但我隐约记得我第一次在很多人面前演出是一个校园的音乐比赛,当时有四个学校的巡演,当时我就是一个人拿把吉他,唱着自己写的歌就去了,所以当时印象特别深。台下的学生会给我一些回馈,我还挺激动的,因为知道是有一些人喜欢我的音乐作品的。当时就是很忐忑不知道大家会不会喜欢我的声音,会不会喜欢我写的歌,所以上去演唱的时候还会忽快忽慢,还会忘词,但是唱完以后大家会给我热烈的掌声,那一刻我觉得自己是受到大家肯定的,也是那时候开始喜欢在舞台上表演的感觉。

Q:参加过这么多音乐节有没有哪一场音乐节是最让你印象深刻的?

A:印象很深的是一次在上台之前撞树上了,大概离开场还有五分钟的时候,我的经纪人就带我要上台,但是她比我娇小很多,所以当她走过一棵树的时候,她顺利的通过了,结果我就“砰”一声撞在树上了,当时就懵了,一屁股就摔在了地上。之后的演出就有点晕晕的,唱了一半还坐在舞台上跟大家聊起了这件事。

Q:对你来说音乐节的魅力是什么?最喜欢音乐节的什么?

A:很庆幸有一件事情能让这么多陌生人以同一个目标集合在一起,这件事就是爱音乐,享受生活,在和人群的分享当中欣赏一个音乐节,我觉得这是一件特别充满能量的事情。因为大家现在都会说用社交网络代替一切的社交,用游戏代替我们的娱乐行为,我觉得很需要走出去看看,去穿上奇装异服去表现自我,把自己丢到一个陌生的环境中,看自己能有多无所顧忌的享受在音乐中,就是在草地上奔跑,遇到陌生人去搭讪,可以多么地超出自己的想象,释放自己,也去开拓自己特别热情的一面,我觉得这是音乐节可以给人带来的感动。对于表演者来说是有一个舞台可以能比较真实地展现现场音乐的魅力,因为自己每次的表现也都是不同的,所以每一场表演都是珍贵和独一无二的。

Q:你写过很多歌,歌里面会有很多细枝末节的片段,所以你喜欢观察生活吗?

A:我爱有特意去观察生活,但是我可能对事物一直抱有一种好奇的眼光,我觉得人成长不是为了抵达成熟,而是说成长是为了抵达天真,因为你会发现人生一直在做加法,但是等你成人之后,你会发现生活是需要做减法的,你要回归本心,世界上很多艰难的决定其实并不复杂,你只要问你的心你究竟想要什么就行了。我觉得花花草草树树木木,哪怕是一条熟悉的路到了秋天开满了银杏我都觉得我是重新认识这条街了,所有的事都是充满可能性的,你要用一个善于发现美的眼光,保持好奇心的心态去面对你所遇到的景色,遇到的人和事,我觉得你就会有不同的收获了。

阿肆

2011年,推出个人单曲《我在人民广场吃炸鸡》。由此开始崭露头角

#热闹#

岑宁儿在音乐节观察舞台下人潮涌动

“你可以看到自己的音乐在这个音乐节的环境里面扮演什么角色。你会看到你前面有什么表演,后面有什么表演,或者你在哪一个舞台,你就大概知道原来在别人眼里你的音乐性质是属于哪一种的。

“热闹,我觉得音乐节是热闹的。”

这是岑宁儿脱口而出的对于音乐节的印象,她喜欢把音乐节当作一个相聚的盛会,和旧友重逢又:或者遇见新人。而更多的时候她喜欢站在台上默默地观察台下的人潮涌动“我还蛮喜欢观察人群的,喜欢看什么人会留下来听你的歌,还是什么人会听一下就走。因为参加音乐节的人不一定是为了你的表演而来,不像你的专场,买票进来的人就是为了看你演出的。观众可能好奇就留下来看一看,也有一些人真的是为了你来的,每个人都有不同的状态,但是你在台上都会看得很清楚”。

这样自由又熟络的感觉让岑宁儿感觉很自在,亦如当初走到聚光灯下一样,对于岑宁儿来说她只是需要寻找到一个可以自由发挥的舞台,不能叫做明星甚至也不算歌手,大概那种自由唱歌的歌者最适合她的感觉。“我一直都没有以出现在聚光灯下作为任何目标,但是因为自己写的一些歌是自己唱的,就会变成是做主唱,唱自己写的歌的自由度跟空间比较大,所以我觉得我追求的是那个可以自由发挥的空间。”

她喜欢现场演唱带来的不确定性,带了点实验的感觉,前一阵她在Blue Note Beijing现场录了一张专辑,对于唱现场她小心而慎重,但是随即又释然了,“瑕疵也是音乐的一部分,其实也是美的,如果你一首歌跟听CD一模一样,就不用听现场了。它会有瑕疵,但是它也会有惊喜”。

而音乐对她来说又代表了什么?“代表沟通,代表文字以外的沟通和情感,它是直击你内心的频率。”而那样的频率也透过岑宁儿的吟唱,通过电波被源源不断地传播开,像水面的涟漪,虽然微小,但却不知停息。

岑宁儿

中国香港歌手、和声,代表作有《追光者》等等

Q&A

Q:《北京青年》周刊

A:岑宁儿

Q:还记得自己第一次登台演出的景象吗?当时是什么样的场景和心情?

A、第一次演出应该是小时候唱合唱团的时候、那时候我在合唱团里有时候会独唱或者做主持,第一次表演时的场景就是在礼堂唱歌,面对着家长和老师。现在回想起来唱合唱团跟很多朋友一起唱的感觉是很好玩的,但是会有点紧张。我可能因为从小就这样唱合唱团,所以会比较享受那种团体一起表演的感觉,所以之后还是跟合唱团的朋友一起表演或者帮演唱会和声等等,甚至到现在我自己的演出,我的乐手也都是我的朋友。

Q:第一次在音乐节演出呢?是什么样的场景?唱的都是哪些歌?

A:第一次在音乐节演出应该是台北的Simple Life,大概是2010年的时候,那是第一次自己独自表演,唱了一些自己写的歌,后来那些歌也被放进专辑里了,因为音乐节有好几个舞台,我那个是在室内的,我觉得自己很幸运,因为我身边的一些做音乐朋友就说,你才刚来半年就可以参加Simple Life,这是很棒的事情。我还跟另外一个团一起表演,他们唱几首,我唱几首,然后一起合唱,就好像在参加一个party的感前。

Q:参加过这么多次音乐节有没有哪一场音乐节是最让你印象深刻的?

A:其实第一次音乐节印象就很深刻,还有一次音乐节我印象挺深刻的,就是我唱完了自己的部分,然后隔天晚上我又去唱了林忆莲的和声,就是在同一个音乐节里面,可以以不同的角色进行两个表演。

Q:每次演出前有什么属于你自己的小习惯吗?

A:我每次表演前一定要喝热水,我会带着热水上台。演出前我会自己安静几分钟,还有一定要跟一会儿跟你一起表演的人互相打气,这是一定要的。

Q:对于你来说音乐代表着什么?

A:对于我来说,音乐代表沟通,代表文字以外的沟通和情感,它是直击你内心的频率。对有些人来说,音乐可能是娱乐,对有些人来说可能是party。我觉得音乐在我生命扮演太多角色了,除了我自己的兴趣跟专业之外,它是一种精神食粮,没有了真的会饿的那种。

#改變思维方式的影响#

冯海宁在音乐节“带动成千上万人,很过瘾

“好的音乐节就是那种爱丽丝梦游仙境感觉,你真的是离开了现实到了新的星球跟几千个人登上了宇宙飞船,听着你喜欢的音乐作为伴奏,看到你喜欢的艺术家作你的船长、一起去探索星空。”

看过冯海宁现场的人都会知道她就是有那种让人沉醉其中的魔力,明明像是随口的吟唱,你却止不住地随着她的音乐,不断下坠,下坠,下坠到那个爱丽丝的兔子洞里。

“你看过的,经历过的,读过的书,吃过的饭,爱过的人,学过的技术,聊过的话题,听过的道理,养过的动物都会对你有影响。”

又何况是那些和成千上万人灵魂碰撞过的音乐节,从冰岛的音乐节Icelandic Airwsves唱到让她弄断韧带的摩登天空的音乐节,冯海宁去过很多不同的地方演出,但是地点不是关键,旅途也不是唯一的答案,她说“限制我们的不是距离,是好奇心和动机。你不用去巴黎听到Debussy,你也不用去德国理解Bauhaus Movement,这跟你说你没有好吉他写不了好歌一样。故事遍地都是,文化也很容找到,只要你在寻找”。或许在她的歌声里你也能寻找到那种如同发现一颗新星一股的感觉。

她是那样的坦诚而明白,就像日光下闪耀着光芒的大海。

印象很深的是问她“喜欢在人前唱歌的感觉吗?”她却回答“我喜欢在人前讲故事”。

至于那些无趣的关于音乐的定义,她说“太烂了。”

这很冯海宁,这也很音乐节。

冯海宁

电子摇滚乐队N0va Hean的主唱

Q&A

Q:《北京青年》周刊

A:Helen冯海宁

Q:还记得自己第一次登台演出的景象吗?当时是什么样的场景和心情?

A:大概五六岁的时候,还是幼儿园的歌舞演出,场景就是一群老人还有一群小朋友吧,那个时候是中国的80年代初刚刚改革开放不久,台后还有条幅。现在回想起来感觉当时大家对文化都非常有热情,都带孩子去学唱歌跳舞乐器画画儿等等。那是我第一次演出,非常紧张,弹错了就在舞台上说了几句话,但是已经忘了是什么了。

虽然没有演好,但是老人认为我有演出天赋,就给我的课程加倍。那个时候我爸爸在国外上学同时在学校的研究室打工。当时他寄过来钱给我买的钢琴。一年以后我搬到美国,直接入住穷人区发现之前好像很高收入的爸爸也只能在美国满足一个家庭的生存,所以我就没有钢琴了,就没有继续学下去。

Q:在音乐节表演跟在Livehouse表演有什么不同?

A:Livehouse更接近观众。但在音乐节你能带动起来成千上万人时,你会有点当神的感觉,也挺上瘾的。

Q:你是怎么理解电子摇滚的?

A:我不理解,包括到底什么是电子摇滚啊,因为theDoors也用过合成器,有些舞曲也用吉他采样。我觉得这些定义都是给完全不懂的人做的,太烂了。

Q:最开始是怎么决定组建一支乐队的?

A:没有什么决定,因为我们有很多想法需要一个散发出去的出口。没什么确定的过程,大多数人都不是那种非常有计划开始做乐队。当时我在学吉他,教我吉他的老师问愿不愿意组个队,我说玩玩吧。虽然到现在吉他弹得还是很差。但是唱这件事我已经学了大概20年吧。最开始组乐队一直都是爱好,直到很多人开始注意到我们了以后我才开始有想法把这个变成我的职业,但是一直到现在我都觉得对我来说单独只做音乐人是不够的,我还是希望有更多的创意空间。

Q:你觉得想象力对于音乐的创作重要吗?有多重要?

A:我觉得想象力对人和创意都重要。要不然不是创意,只是复制。

Q:最近你为狂禅原创了音乐剧目,对于你来说这次的尝试有什么有意思的部分吗?

A:每次能去配合新团队完成一个新的想法非常有意思。我这次的尝试就是跟非常不一样的艺术家一起,再配合一些对我来说比较新的理念,这个对我来说比较有意思。

#感觉#

SHAO他的疯狂,是台下仰望的人追求的灵魂的呐喊

和SHAO的采访是通过邮件完成的,回答并不多,寥寥几句,没有废话,十几个问题回来也并不全有回复,他说自己只回答能答的问题,追问再三他對音乐节的感觉,回复的只有两个字“感觉”,像是他本人一样带着那么一点点冷,但是不乏味,有那么点惊鸿一瞥的感觉。

想起SHAO的演出,他是不爱说话的那种音乐人,甚至已经不记得当天他是否跟台下的观众打过招呼,但是你知道他想说的一切的一切都包含在音乐里。他是那样沉默着暴裂,背景是变换着的仙鹤的翅膀,你难以用语言描述那个当下的感受,但是如同他对音乐节的评价一样,所有的一切或许都只是始于你的“感觉”,也终于你的“感觉”。

问他在音乐上做过最疯狂的事是什么,他说“我觉得我的早期演出很疯狂,完全不考虑观众的感受”。

但是或许这样的“疯狂”,正是每个在台下仰望着的人所追求的灵魂的呐喊。

SHA0

十余年的电子音乐创作历程,一直探索着极简、抽象、迷幻电子音乐的可能性

Q&A

Q:《北京青年》周刊

A:SHAO

Q:还记得自己第一次登台演出的景象吗?当时是什么样的场景和心情?

A:1998年还在上高中,我的乐队在一个学校的食堂演出,非常紧张,台下一千多人。

Q:第一次在音乐节演出呢?是什么样的场景?唱的是哪些歌?

A:第一次音乐节演出是2005年的MIDI音乐节电子舞台,感觉气氛很放松,大家都坐在草地上听。

Q:参加过这么多音乐节有没有哪一场音乐节是最让你印象深刻的?

A:有很多。2016年在圣彼得堡的一个Techno音乐节,场地是一个废旧的工厂叫诺贝尔,听说当年诺贝尔在那个工厂做实验。

Q:对你来说音乐节的魅力是什么?

A:感受当代年轻人的精冲面貌。

Q:在音乐节表演跟在Livehouse表演有什么不同?

A:户外演出和室内场地的感觉是完全不一样的。感觉户外的演出更适合外放型的音乐。

Q:每次演出前有没有什么属于你自己的小习惯吗?

A:喝点酒。

Q:你是怎么理解电子乐的?

A:我觉得电子乐无法概括,我理解的电子乐是有着一种特殊的电子乐逻辑的音乐,不是说在音乐里用了合成器采样器鼓机就叫电子乐了,这是我的理解。

Q:电子乐给人感觉是很西方的,但是在你的音乐里有种东方气质,你是如何将东方的气质融合在电子乐里的?

A:没有想过这些,音乐是很自然的表达,就是想做这样的东西,和我受过的音乐方面的影响有很大的关系。

Q:之前你做过孟京辉话剧的专属音乐制作人,这是段什么样的经历?有趣吗?怎么开始的?

A:丰江舟推荐去的,他当时在孟京辉的剧组里负责多媒体影像的设计。

Q:你觉得做话剧的音乐对后来你又做回电子乐有什么影响吗?

A:我觉得影响挺大的,话剧的观众人群是很不一样的,因为话剧的演出是在一段时间天天演,所以每一天都有不同的一千人进入剧场感受你们的创作,这对创作者来说是很宝贵的经验。

Q:你称自己的工作室是“实验室”,所以对于你来说音乐的创作是像实验一样的感觉吗?

A:差不多,就像研制一种新产品的感觉。

#自由#

文雀乐队音乐节带给我们的快乐,不就是“玩”吗?

“Livehouse里的演出感觉离人更近,而音乐节上的演出就像是看电影。”

2017年11月17在文雀乐队的珠海场巡演上有一段好玩的独白,吉他手郭峰说“上次有一观众问我们为啥不唱”,底下的观众都笑了,“其实我们一直都在唱,我相信你们也能听见,而且也一直在跟着唱。至于那些听不见的人,他们永远也就听不见了。”

是的,如你所见,文雀乐队是个没有主唱的乐队,两名吉他手,一名贝斯手和一名鼓手,就能“唱”出所有能拨动你的旋律。

和“文雀”这个有点书面又疏离的名字不同的是,乐队的成员都还饱有着最初的真实和那些不需要知道天高地厚的自由。没有所谓的建立乐队的“初心”,就连第一次的演出都像是在“玩”,对于歌名有了分歧就索性在微信里用猜拳解决,那些带有深意的歌名其实可能只是出于随口的一句话。演出累的时候就喝口酒,带点微醺的感觉,从这些人身上你能明显感受到他们不需要诗和远方那么缥缈魔幻的东西,因为脚踏实地的眼下已经足够精彩。

你很难想象这个自由的乐队还有什么事无法达成,就像前几天吉他手刘佳早上六点从北京开车去了趟天津,不为了别的,就为了来个煎饼果子就上碗嘎巴菜,而生活的内涵,音乐的真谛,音乐节能带给我们的快乐,不就是那个字“玩”吗?

文雀乐队来自北京的独立后摇乐队

Q&A

Q:《北京青年》周刊

A:文雀乐队

Q:还记得自己第一次登台演出的景象吗?当时是什么样的场景和心情?

A:不记得了、乐队第一次演出好像是在五道口、是个拼盘演出,大概2010年的时候,感觉是去玩的,刚开始做的时候其实没有正式演出的感觉,就是排了几首歌看看别人的反应。

Q:第一次在音乐节演出呢?是什么样的场景?

A:第一次音乐节应该是2010年的时候北京周边有个滑雪主题的音乐节,印象就是特别冷,穿的羽绒服。台下的观众也特别冷,脚底下都是雪。我(吉他手刘佳)那天是客串鼓手,其实打起来就没那么冷了。

Q:參加过这么多音乐节有没有哪一场音乐节是最让你印象深刻的?

A:没有挫折的演出,一般都没有太深的印象,像之前那个雪山的音乐节印象就挺深的,因为很冷。还有就是路远的,去蒙自那边,当时下了飞机以为就挺近的,结果一问司机下了飞机还得再走两百公里,三百公里呢,但是我们还收获了一箱石榴,是歌迷送的。

Q:喜欢这种在人前表演的感觉吗?

A:不喜欢,但是没办法。因为喜欢音乐就得玩乐队,玩乐队 就得演出。

Q:最近你们出了自己新的EP叫《迷路记》为什么会选择这个名字?你们有觉得迷路的时候吗?

A:我(郭峰)是路痴老迷路,其实起名字的时候也想了很多种,但是想的过程中就把自己迷进去了,觉得也挺好玩的,有时候“迷”进去也是一种思考。

Q:像这种没有歌词的歌一般都是怎么起出来歌名的?

A:大部分歌名其实都是一个符号,记住这首歌叫什么的符号。我们很多时候解决事情的方法特别幼稚,之前有首歌叫《时久拾疤》我们就产生了分歧,演出的时候我们都不住一个房间,就用微信里那个猜拳的表情,最后三局两胜足下了这个歌名。还有首歌叫《谁也别管谁》,其实是开玩笑起的歌名,后来这首歌成为爱情歌曲了我们还挺意外的,但是最开始我们编这首歌的时候就是我们每个人弹个东西,大家完全不在一个频道,后来我们就觉得这首歌编的大家都谁都不管谁,最后就定下来那个歌名了。

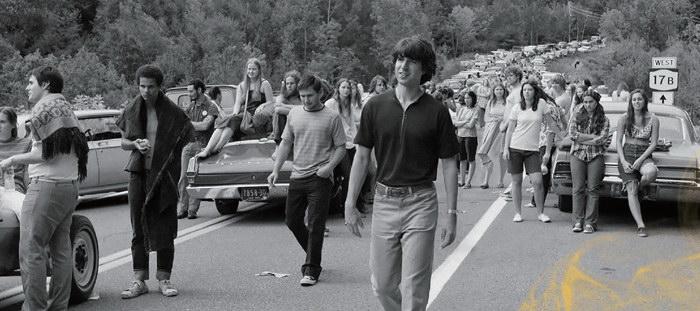

“导演李安拍摄过一部电影《制造伍德斯托克音乐节》,讲述了上个世纪60年代末的美国,伴随着战争的残酷与遥远以至似乎不可相信的登月壮举,年轻人们寻找着自身与世界的呼应,创办了伍德斯托克音乐节的故事。制造伍德斯托克音乐节的过程有和平,有音乐,有女权,最关键的是,还有爱。

这不正是我们制造出大大小小的音乐节的初衷吗?”