含英咀华 聚沙成塔

——从两例古谱译解看“同均三宫”理论的实践意义

2018-05-23李宏锋

文◎李宏锋

一、引 言

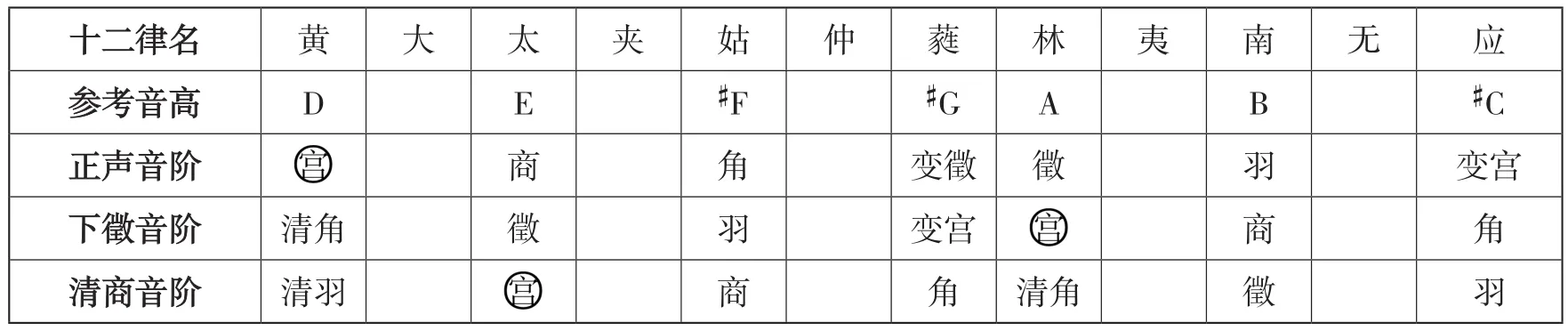

“同均三宫”是20世纪80年代黄翔鹏先生的重要理论创建之一,对推动传统音乐理论研究纵深发展影响深远。黄翔鹏曾于1982年8月12—13日及17日上午,在教育部委托山东师范大学在烟台举办的“全国高师中国音乐史暑期讲习班”上做“乐律学”专题讲座,第一次提出“同均三宫”理论。时隔三十年,《中国音乐学》连载了杨成秀据刘再生先生所存当时讲课录音和听课笔记整理的讲稿。黄先生在这份讲稿中,专门论及传统宫调的律声系统,提出古音阶、新音阶和清商音阶并用的观点,并列表给出黄钟均的七个律名,以及三种音阶“在一个均的七个律上”建立的调式。黄翔鹏指出:

古人只承认古音阶,整理八十四调的人只承认古音阶不承认其他音阶,把其他音阶也合并都算在古音阶里了。……跟律学上用三分损益律概括了一切律制一样,在乐学上古人曾经用古音阶概括了一切音阶。也就是,某些音阶在古音阶的形式下得到了承认。……我们看到旋宫表上只是古音阶,实际上这里透着的音的用法的意义大不相同。不相同在哪儿呢?就在于五正声有不同位置,同样七个音却构成非常丰富的情况。①黄翔鹏《乐学与律学》(中),杨成秀整理,《中国音乐学》2012年第2期,第70页。

这里提到的新音阶(下徵音阶)和清商音阶在古音阶(正声音阶)形式下得到承认,以及一均之中五正声有不同位置的情况,就是同均七律蕴含三种宫位、分别对应三种七声音阶的“同均三宫”理论的雏形。

随后,黄先生在诸多文论如《中国传统乐学基本理论的若干简要提示》《中国传统音调的数理逻辑》《七律定均,五声定宫》《民间器乐曲实例分析与宫调定性》《二人台音乐中埋藏着的珍宝》②以上文论分别发表于《民族民间音乐》1986年第3—4期、《中国音乐学》1986年第3期、《中央音乐学院学报》1994年第3期、《中国音乐学》1995年第3期、《中国音乐学》1997年第3期,收入中国艺术研究院音乐研究所编《黄翔鹏文存》(上、下册),山东文艺出版社2007年版。中,对“同均三宫”理论都有不同程度的阐发,并从历史依据和传统音乐遗存等多方面予以论证,涉及均宫调三层次概念、三种音阶形态、荀勖笛上三调史实辨证、清商音阶三阶段演化及传统音乐形态表现等问题。黄翔鹏指出,传统音乐宫调理论是包含“均—宫—调”三个层次的体系,“同音名的七声,只要是相同音名组成的音阶结构,在古代理论中,就叫做‘均’。每个‘均’里都可以分成三个‘宫’,就是三种音阶,这叫做‘宫’。每一宫里的核心五音,都可构成几种调式,可以是宫商角徵羽各种调式,这叫做‘调’。”③黄翔鹏《中国传统音调的数理逻辑》,《中国音乐学》1986年第3期;收入《黄翔鹏文存》(下册),山东文艺出版社2007年版,第864页。“均、宫、调又各有自己的首音或主音,分别称为‘均主’、‘音主’和‘调头’。”④黄翔鹏《中国传统乐学基本理论的若干简要提示》,《黄翔鹏文存》(上册),山东文艺出版社2007年版,第71页。若设黄钟为D,“均—宫—调”的“同均三宫”构成,可列表如下。

表1 同均三宫“均—宫—调”结构一览表

同均三宫及相关理论总结作为民族音乐形态学的重要成果,自提出后便受到学界高度重视,给予传统音乐宫调理论研究和乐学体系建设以重要启发。有学者结合民族特色乐种、戏曲、曲艺甚至民歌的形态特点,探讨“同均三宫”理论的体现及对音乐史研究和民族音乐创作、教学的实践意义;⑤相关文论,如王耀华《福建南曲宫调与“同均三宫”》(《中国音乐学》1986年第1期)、冯亚兰《长安古乐的宫调及音阶》(《交响》1989年第3期)、景蔚岗《晋北道教音乐字谱解译的宫调问题》(《音乐舞蹈》1990年第1期)、赵金虎《二人台音乐的均、宫、调系统》(《交响》1995年第2期)、童忠良《论十二音级双均多宫》(《中国音乐学》1990年第4期)、赵宋光《“一百八十调”系统观念的结构逻辑》(《中国音乐学》1998年第4期)、李寄萍《同均三宫及实践意义研究》(《音乐探索》2003年第3期),等等。亦有学者从多个侧面对该理论提出质疑,在反思与诘问中不断深化传统音乐形态结构认知。⑥代表文论,如蒲亨建《传统七声音阶三分说证伪问题的提出》(《音乐艺术》1990年第4期)、杨善武《关于“同均三宫”的论证问题》(《中国音乐学》1999年第1期)、徐荣坤《同均三宫”是一种假象和错觉》(《音乐研究》2003年第2期)、陈应时《“同均三宫”三议》(《音乐研究》2003年第4期),等等。正方双方相关论辩情况,已有刘勇、胡晓东等学者撰文详述,不赘。⑦参见刘勇《何为“同均三宫”——“同均三宫”研究综述》,《音乐研究》2000年第3期;胡晓东《“同均三宫”学术争鸣与反思——兼论音乐伦理学关怀的必要性》,《音乐研究》2013年第5期。值得注意的是,刘勇在《何为“同均三宫”》一文中,除综述诸家观点外,还归纳出同均三宫的三层含义:(1)利用正声音阶的音程关系,可将新音阶和清商音阶从理论上纳入正声音阶。(2)可以利用正声音阶来演奏其他两种音阶的乐曲。(3)共同的七个谱字可以记录三种音阶。作者认为,“均”非律高而是“音阶”,同均三宫并非民族音乐的基本理论,而是操作层面(包括理论和实践两方面)的应用理论,进而指出:“黄先生提出的同均三宫理论具有重要的理论价值,这种价值在古谱翻译工作中会有充分体现,它提醒我们对借调记谱的情况保持警惕。”⑧刘勇《“同均三宫”琐谈》,《音乐研究》2003年第4期。

同均三宫理论的系统完善论证,涉及历史文献、古乐流变、传统音乐形态等诸多方面问题,远非短时期几篇论文所能明言。笔者在近年相关宫调理论课题研究中,对同均三宫理论在古谱解译工作中的作用有所感悟。这里仅从唐宋以来俗乐宫调理论演变视角,撷取较具代表性的《敦煌乐谱·品弄Ⅱ》和《乐府混成集·小品谱》两例古谱(兼及其他相关曲谱),在辨析学界既有成果基础上,探讨“同均三宫”理论在宫音定位、音阶定性、谱字定声等古谱翻译实践中的指导意义。中国传统音乐研究历经百余年发展,已积累了大批理论成果。笔者希望包括“同均三宫”在内的这些闪耀着智慧之光的音乐学术理念,能够在未来学科发展中不断获得系统整合,含英咀华,聚沙成塔,在不断的“猜想与反驳”中为建构中国传统音乐理论话语体系添砖加瓦。

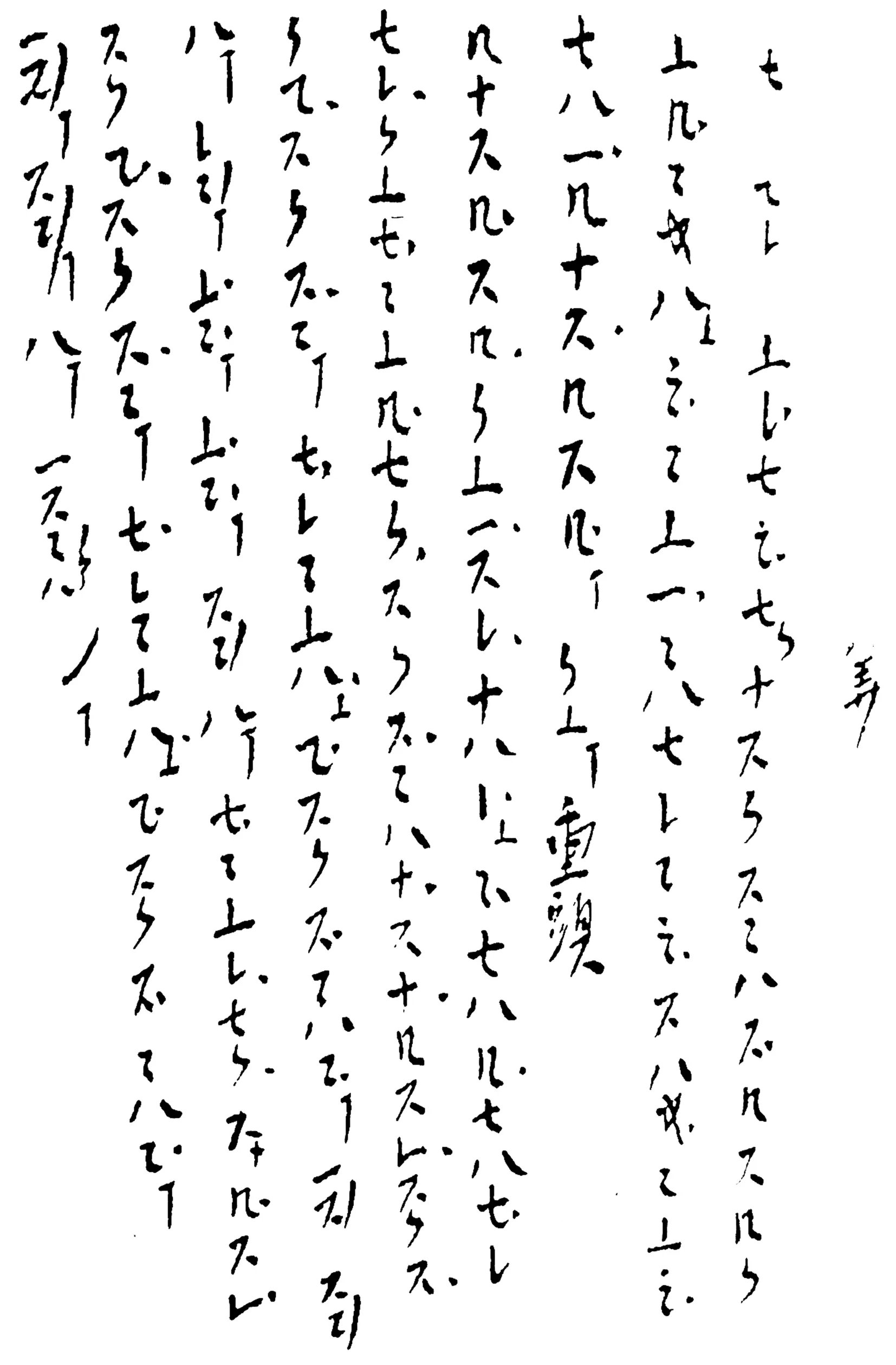

二、《敦煌乐谱·品弄Ⅱ》译谱的宫调分析

法国汉学家伯希和(Paul Pelliot)编号为P.3808的敦煌乐谱,保存于《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》经卷的背面,包含《品弄》《倾杯乐》《慢曲子》等多首乐曲。据饶宗颐先生考证,该曲谱抄写于五代长兴四年(933)之前,系由原来三卷不同抄写笔迹的乐谱粘贴而成。⑨饶宗颐《敦煌琵琶谱写卷原本之考察》,《音乐艺术》1990年第4期。现学界一般将P.3808中的乐曲,按笔迹不同划分为三组。其中,第一组第二首乐曲的标题因涣漫不清,只剩一“弄”字(图1)。林谦三曾称之为《一弄》或《…弄》,叶栋定名为《?弄》,何昌林又以《又弄》称之,席臻贯定名为《弄》。陈应时在综论各家之说基础上,从第一组第一、二首乐曲旋律结构的内在联系出发,认为第二曲尾段曲调和第一首《品弄》基本相同,判断前者是具备头、尾两段且较第一曲篇幅更为长大的《品弄》,故标题仍同第一曲。⑩陈应时《敦煌乐谱解译辨证》,上海音乐学院出版社2005年版,第75—76页。笔者认同陈先生观点,同时为与第一曲《品弄》相区分,特以“品弄Ⅱ”称之。

图1 《敦煌乐谱·品弄Ⅱ》乐谱⑪同注⑩,图片第1页。

本文之所以选择《品弄Ⅱ》作为分析基础,是因为该曲在敦煌乐谱第一组乐曲中具有一定代表性。纵观第一组十首乐曲可知,其所用音位谱字共计15个,第二首《品弄》用音涵盖了全部15个谱字,这就为我们分析该曲音列性质,乃至第一组全部乐曲的宫调归属,提供了极好范本。

20世纪30年代以来,诸多中外学者在敦煌乐谱研究方面投入了巨大精力,取得了举世瞩目的成果。尤其这些成果中广泛达成的相对稳定结论,如乐谱的琵琶谱性质、乐曲的三组划分、定弦与音位结构等,是后来者继续深入相关课题的重要基石。敦煌琵琶谱第一组乐曲定弦方面,经林谦三、叶栋、何昌林、席臻贯、陈应时、应有勤等学者不懈探索,目前“小三度—纯四度—大二度”的定弦方案,已基本成为该组十首乐曲定弦的最优解。⑫参见〔日〕林谦三《中国敦煌古代琵琶谱的解读研究》,《奈良学艺大学纪要》1955年第5卷第1期,潘怀素译本名为《敦煌琵琶谱的解读研究》,上海音乐出版社1957年版;林谦三《敦煌琵琶谱的解读》,收入日本东洋音乐学会编“东洋音乐选书”之《雅乐——古乐谱的解读》,音乐之友社1969年版,第202—234页,陈应时中译本见《中国音乐》1983年第2期;叶栋《敦煌曲谱研究》,《音乐艺术》1982年第1、2期;何昌林《敦煌琵琶谱之考、解、译》,载《1983年全国敦煌学术研讨会文集》,甘肃人民出版社1987年版;席臻贯《唐五代敦煌乐谱新解译》,《音乐研究》1992年第4期;陈应时《论敦煌曲谱的琵琶定弦》,《广州音乐学院学报》1983年第2期;应有勤、林有仁、孙克仁、夏云飞《验证〈敦煌曲谱〉为唐琵琶谱》,《音乐艺术》1983年第1期;等等。

如以叶栋提出的第一组“d—f—bb—c1”定弦方案为据,敦煌乐谱该组第二曲《品弄Ⅱ》所用15个谱字的琵琶音位排列如下(高八度记谱)。⑬参见叶栋《唐乐古谱译读》中《敦煌曲谱》译谱部分,上海音乐出版社2001年版,第146页。按原书本谱例第一弦空弦音I0误记为e1,今据定弦方案改为d1。

谱例1 《敦煌乐谱·品弄Ⅱ》谱字音位(叶栋译解)

关于本曲《品弄Ⅱ》以及第一组十首乐曲的宫调性质,林谦三曾将其认定为“变调”,即“变徵调”或“变宫调”⑭〔日〕林谦三著,潘怀素译,《敦煌琵琶谱的解读研究》,上海音乐出版社1957年版,第58页。;叶栋先生认为其属“bB仲吕宫的角调式”,“但前五曲具有燕乐音阶的特点(有时出现降si闰→羽音),后五曲则为清乐音阶(相当于今之自然大音阶)”⑮叶栋《敦煌曲谱研究》,载叶栋《唐乐古谱译读》,上海音乐出版社2001年版,第3、12页。。

笔者先前亦撰文分析敦煌乐谱第一组乐曲宫调,认为将其音列定性为降B宫的D角调式或降E宫的闰角调(俗乐二十八调之闰角),均不能完满说明其音列和煞声的特点。若将《品弄Ⅱ》音列中的八个音按五度相生关系排列,可构成一个以降A为始发律的五度链;以乐曲终止与煞声重新分析叶栋先生译谱,可知第一组乐曲的终止式都煞于G。由此,敦煌乐谱《品弄Ⅱ》以及第一组十首乐曲的宫调,便呈现出“降A均—降B宫—G羽调”的均、宫、调三层次特征。只不过除《品弄Ⅱ》完整展现降A均闰角调的八音之乐外,其他各曲在五正声为骨干的基础上,因选用变声的种类和数量不同,而呈现出多种不同的音阶样态。《品弄Ⅱ》清晰展现出唐宋俗乐二十八调“七宫四调”架构内的“闰角调”特征。⑯详细论证,参见李宏锋《从敦煌乐谱及其他唐乐古谱译解看唐俗乐调的若干问题》,《交响》2013年第4期;收入李宏锋文集《乐史披沙——音乐学术论文选(2005—2014)》,北京时代华文书局2017年版,第157—190页。陈应时《敦煌乐谱解译辩证》一书,以“异位同声相应”原则推定各组乐曲定弦,以“敦”“掣”“住”“拍”等概念解读乐谱节拍节奏,并通过同名曲比较验证原谱字校勘,其提出的P.3808二十五曲译解方案,是近年来敦煌乐谱研究的重要成果之一。分析陈先生给出的《品弄Ⅱ》及第一组乐曲译谱不难发现,其定弦认同了林谦三1955年提出的方案,与叶栋不同之处在于绝对音高的选择——陈先生设琵琶第四弦空弦音为a,则第一组定弦为“B—d—g—a”,各空弦音程同样为“小三度—纯四度—大二度”关系。以此为基础,陈应时给出的《品弄Ⅱ》琵琶谱字音位如下(高八度记谱)。

谱例2 《敦煌乐谱·品弄Ⅱ》谱字音位(陈应时译解)⑰同注⑩,第134页。按,原谱例缺第三弦第四相音位,现补入Ⅲ4音;第四弦谱字“”应在第四相,非Ⅳ3,今改为Ⅳ4。

综合分析陈应时的第一组十曲译谱,可以看出第四、五、六、七、九各曲终止处,均明确地煞于E音。曲末最后的纯五度或“纯四度+纯五度”琶音扫弦和音,旨在强调E的调头地位,强调纯五度音程根音的重要性,增强乐曲终止感,起到“曲终收拨当心画”(白居易《琵琶行》)的作用,琶音中的高音B并不能掩盖E的煞声地位。

以结尾扫弦和音中的纯五度根音作为煞声,在敦煌琵琶谱第二、第三组乐曲的结束琶音处可看得更为清楚。第二组乐曲,陈应时的定弦方案为“A—c—e—a”,结束扫弦琶音均为c—g—c1,纯五度根音C的地位清晰可辨,作为第二组乐曲的共同煞声。第三组乐曲,陈应时的定弦方案为“A—升c—e—a”,结束琶音均为A—e—a,纯五度根音A的地位亦清晰可辨,它也是第三组乐曲的共同煞声。由此反观敦煌乐谱第一组乐曲的结束琶音,我们没有理由忽视E—B五度音程中根音E的基础地位,不能仅看到结束琶音中的最高音B而误将其定为调式主音。这种情况,与西方大小调和声体系音乐中结束三和弦的根音与五音关系如出一辙。

不仅如此,上述各曲中间部位的终止处,同样强调E的煞声地位,煞声之后为顺畅反复而使用的过渡连接音,不能视为乐曲煞声。现选取第一组第四、六首终止,示例如下(谱中“煞声”标记为笔者所加)。

谱例3 敦煌乐谱第一组第4曲《又慢曲子》终止处“煞声”(陈应时译解)

谱例4 敦煌乐谱第一组第6曲《急曲子》第一段与全曲终止处“煞声”(陈应时译解)

由此推论,敦煌乐谱第一组其余的第一、二、三、八、十各曲,煞声同样为E。煞声之后的若干音虽然突出B音(包括曲终琶音和弦),但只是起着补充终止作用的短小进行,可视为琶音和弦的扩展,对于乐曲煞声和宫调类型并不构成实质影响。另一方面,由于“闰为角而实非正角”(蔡元定语)⑱(元)脱脱等《宋史·乐志》卷142,中华书局1977年版,第3346页。,曲作者(演奏者)最后采用的琶音和弦,亦有强调乐曲“正角”(B)之意,以示其有别于“闰”位的煞声(E)。正角与闰角共存一均,互为表里、交替为用,这种“移宫犯调不出均的调发展张力”⑲李玫《被误解的角调》,《中国音乐》2017年第4期。,很可能正是当时闰角调乐曲旋法特色之一。尽管如此,从俗乐二十八调均宫调三层次构成看,对正角的强调并不能掩盖乐曲煞于闰角的事实,而后者才是判断乐曲宫调归属的主要依据。以《品弄Ⅱ》的终止为例(谱中“全曲终止”“补充”标记为笔者所加)。

谱例5 《敦煌乐谱·品弄Ⅱ》终止处煞声与补充(陈应时译解)

基于以上论证,笔者认为,陈应时译谱的敦煌乐谱第一组乐曲,所用系以G为宫的音阶,煞声E为乐曲羽音。如以《品弄Ⅱ》为例将第一组十曲宫调综而论之,则其音列可按五度链构成以F为均主的“八音之乐”(升F音是自均主连续相生第七次得到的“应声”),是“F均—G宫—E羽”三层次结构的体现,《品弄Ⅱ》明确归属于唐宋俗乐二十八调的“闰角调”,宫调结构为“F均G宫八声音阶E羽调式”,音列结构如下。⑳笔者按,宋代俗乐二十八调的角调,采用的是加入应声的八音之乐形式,角音并非该均“正角”,而是位于变宫的“闰角”,参见杨荫浏《中国古代音乐史稿》(上册)第435—436页(人民音乐出版社1981年版)。另,《梦溪笔谈·补笔谈》《词源·十二律吕》《事林广记·乐星图谱》等文献记载的音级“闰”,并非王光祈所说的“清羽”,而是比宫音低一律的“变宫”。对此,陈应时先生已有系列论文阐述,参见《“变”和“闰”是“清角”和“清羽”吗?——对王光祈“燕调”理论的质疑》《再谈“变”和“闰”》《“变”位于变徵,“闰”位于变宫》等,均收入陈应时音乐文集《中国乐律学探微》,上海音乐学院出版社2004年版。

谱例6 敦煌乐谱《品弄Ⅱ》及第一组乐曲宫调结构(据陈应时译谱)

陈应时《敦煌乐谱解译辩证》一书论证“同名曲《倾杯乐》旋律重合的学术价值”时,曾指出:“两首《倾杯乐》旋律的重合,确认了三组琵琶定弦之间的调关系,亦即确定了三组乐曲之间的调关系。假设第二组10曲的C宫为燕乐二十八调‘七宫’中的‘黄钟宫’,……第一组10曲的B角调就是燕乐二十八调‘七角’中的‘越角’了。”㉑同注⑩,第124页。在这里,陈先生系将《品弄Ⅱ》及第一组十曲的煞声都视为B,将其判定为与第二组乐曲所属黄钟宫同均(C均)的越角调。在《论唐宋燕乐中的闰角调》一文中,陈先生又以敦煌乐谱第一组和第二组中的两首《倾杯乐》为据,进一步论证了唐代燕乐中的“闰角调”。陈先生认为,总编号第3曲的《倾杯乐》调性为B角调,第12曲《倾杯乐》调性为C宫调,前者旋律由后者采用“闰为角”(变宫为角)的转调方法而形成,即由“正宫调”《倾杯乐》经过“闰为角”转调成大石角调《倾杯乐》。㉒陈应时《论唐宋燕乐中的闰角调》,《中国音乐》2016年第3期。

纵观敦煌乐谱第一组十首乐曲的用音不难发现,几近半数的曲子中都有F音存在,且有些还位于旋律的重要位置(如第二、四、五曲),所用音位难以全部纳入C均之中。对于《品弄Ⅱ》一曲而言,或只有将其宫调视作F均闰角调,才能完满解释音列的全部用音。由此,若假设第二组十曲为二十八调的“黄钟宫”,则包括《品弄Ⅱ》在内的第一组乐曲,应属夹钟均的“双角调”,第三组五首乐曲则为林钟均的“南吕宫”。尽管本文在敦煌乐谱第一组乐曲的宫、均定位方面存在不同理解,但陈先生关于该组乐曲“闰角调”性质的论断,则是基于严谨曲谱考证的不易之论,诚如先生所言:

第3曲《倾杯乐》为“闰角调”,其同组的其它九曲,亦可算是唐五代时期留下来的“闰角调”了。由此可见,所谓唐代燕乐二十八调为“四宫七调”,唐代没有“闰角调”之类的论说,似乎就经不起实践的检验了!㉓同注⑩,第125页。

黄翔鹏同均三宫理论指出,传统音乐宫调是包含“均—宫—调”三个层次的理论体系,每均依五正声位置可得到三个宫,构成正声、下徵、清商三种音阶,每种音阶里的五正声又可构成五种调式,形成“均主—音主—调头”的统摄关系。㉔黄翔鹏《中国传统音调的数理逻辑》,《中国音乐学》1986年第3期;收入《黄翔鹏文存》(下册),山东文艺出版社2007年版,第864页。黄先生还进一步指出:

关于中国音阶,历来将五声和七声的关系孤立看待,认为中国音乐只有五声,没有七声,将七声中的“二变”看做纯粹的变化音。但是,在唐代,五声与七声是并重的。……我们可以将中国音乐中五声和七声的关系表述为:五声是以七声为背景的五声,七声是“奉”五声为骨干的七声。㉕黄翔鹏《七律定均,五声定宫》,《中央音乐学院学报》1994年第3期;收入《黄翔鹏文存》(下册),山东文艺出版社2007年版,第879、881页。

鉴于诸家在琵琶定弦、谱字音高(音程关系)等方面取得的较一致结论,敦煌乐谱《品弄Ⅱ》及第一组乐曲所用的“八音之乐”音列,已完满展现出同均三宫的三层次理论框架,正是唐人“五声与七声并重”以及“二变者,宫徵之润色,五音之盐梅”㉖《乐书要录》卷5“论二变义”,《续修四库全书》(第113册)影印本,上海古籍出版社2003年版,第2页。宫调观念的鲜明体现。

1982年,黄翔鹏在“全国高师中国音乐史暑期讲习班”乐律学讲座中,曾提出中国传统乐学的研究目的之一,就是为古谱翻译服务。他说:

这是杨先生在《中国古代音乐史稿》中提出的杰出见解。他提出,对于古代宫调理论有些时代弄不清楚了,暂放一下也未无不可,但是有些直接涉及整理古代音乐遗产、翻译古谱的问题,就必须提到日程上来结合实践,研究解决。这个问题很现实,比如许多人对叶栋译解的“敦煌谱”有不同看法,他的解释如果能通过宫调理论的研究得到证实就好了。……敦煌曲谱是唐长兴四年——也就是唐宋之间五代时的东西,可能已经运用宋代的宫调体系,也可能还是唐的宫调体系。叶栋的译谱只要能靠上一头就可以得到比较扎实的证据。㉗同注①,第67页。

笔者希望,通过对敦煌乐谱《品弄Ⅱ》及第一组乐曲“闰角调”的“均、宫、调”三层次结构分析,不仅使已取得的代表性敦煌乐谱解译成果能够“通过宫调理论的研究得到证实”,获得比较扎实的证据支持,同时也能在一定程度上搭建起沟通“古谱解译”和“宫调理论”(包括同均三宫理论)研究的桥梁,使二者工作获得持久的良性互动——前者为后者提供实证基础,后者为前者阐明自身特质提供理论依托,律、调、谱、器各分支研究并行不悖、相辅相成,共同挖掘传统音乐形态结构规律的丰富内涵。

三、《乐府混成集·小品谱》的谱字、宫调与译谱

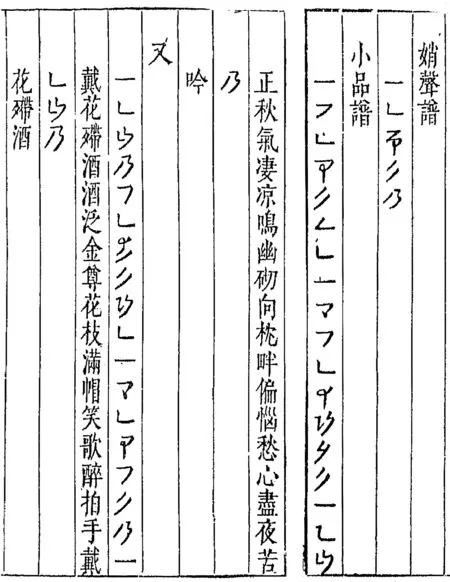

本文选为论例的第二则古谱,是保存于明代王骥德《曲律》一书中的《小品谱》。王骥德是明代戏曲理论家,所著《曲律》旁征博引,被誉为“功令条教,胪列具备,真可谓起八代之衰,厥功伟矣”㉘(明)吕天成著,吴书荫校注《曲品校注·曲品自叙》,中华书局2006年第2版,第1页。,是明代戏曲理论的重要著作。据该书卷4记载,王骥德曾在友人处见到文渊阁所藏刻本《乐府混成集》,其文曰:

予在都门日,一友人携文渊阁所藏刻本《乐府大全》(又名《乐府混成》)一本见示,盖宋、元时词谱(即宋词,非曲谱)。止林钟商一调,中所载词至二百余阕,皆生平所未见。以乐律推之,其书尚多,当得数十本。所列凡目,亦世所不传。所画谱,绝与今乐家不同。有【卜算子】【浪淘沙】【鹊桥仙】【摸鱼儿】【西江月】等,皆长调,又与诗余不同。有【娇木笪】,则元人曲所谓【乔木查】,盖沿其名而误其字者也。……以是知词曲之书,原自浩瀚。即今曲,当亦有详备之谱,一经散逸,遂并其法不传,殊为可惜!㉙(明)王骥德《曲律·杂论第三十九下》卷4,明天启五年(1625)毛以遂刻本。按,此书《中国古典戏曲论著集成》本,系以《读书丛刊》本做底本,据明天启原刊本校补,《读书丛刊》本则据清钱熙祚辑《指海》本出。该本“中所载词至二百余阕”句之“载”字讹为“戴”,见中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成》(四),中国戏剧出版社1959年版,第157—158页。

南宋周密《齐东野语》对《乐府混成集》一书也有片段记载,其文曰:“《混成集》,修内司所刊本,巨帙百馀,古今歌词之谱,靡不具备。只大曲一类凡数百解,他可知矣,然有谱无词者居半。”㉚(宋)周密《齐东野语》卷10,中华书局1983年版,第187页。从以上记载可知,这是一部以宫调分类著录的词曲谱集,仅林钟商一调就收录词二百多阕,尚有半数篇幅“有谱无词”,可见其规模之宏大。王氏为使该书为后人所知,特摘引其中林钟商一目词曲名及《娋声谱》《小品谱》,“以存典刑一斑”:

林钟商目——隋呼歇指调。

娋声 品(有大品小品) 歌曲子 唱歌 中腔 踏歌 引 三台 倾杯乐 慢曲子 促拍 令 序 破子 急曲子 木笪 丁声长行 大曲 曲破

《曲律》所录《娋声谱》和两份《小品谱》如下(图2):㉛(明)王骥德《曲律·杂论第三十九下》卷4,明天启五年(1625)毛以遂刻本。原书第一首《小品谱》第一行谱字与唱词分列两页,今两页并置并予对齐。笔者特此说明。

图2 王骥德《曲律》载《娋声谱》与《小品谱》

杨荫浏先生是较早对《曲律》谱字展开解读的学者之一,他在《宋姜白石创作歌曲研究》中,通过对朱熹《琴律说》、姜夔《白石歌曲》、张炎《词源》、王骥德《曲律》和陈元靓《事林广记》各书谱字的综合对比,归纳出《曲律·小品谱》所用谱字的六个音位,如下表所示。㉜杨荫浏、阴法鲁《宋姜白石创作歌曲研究》,人民音乐出版社1957年版,第7页。

表2 《乐府混成集·小品谱》谱字与律吕、工尺字对照表

其中,“”与“”、“”与“”、“”与“”分别是“勾”“工”“五”三个谱字的不同写法,“高五”字“”与“”是“四”字“”的高八度音。“工”字如与其他表示装饰音和句读的符号“”合写,则省去第一横笔而简化为“”。关于下五、高五与紧五符号,宋元诸乐谱文献记载甚为模糊。杨荫浏指出,张炎《词源》中以加圆圈之“”表示“五”字本音,但同时又采用谱字加圈表示低半音;陈元靓《事林广记》以“”为“高五”,但在《乐星图谱》中又以加圈之兼指“五字大吕清声”“高五太簇清声”和“尖五夹钟清声”,二者均已自乱其法,不能作为明确的考订依据。《白石道人歌曲谱》中“”与“”都用,表示“高五”与“紧五”。在兼有此两音的调中,白石的用法似相当小心(但也非绝对无误);而在只用一个“”或一个“”的调中,二者用法又十分随便,可相互替代。杨先生进一步指出:“《曲律》之谱字,大都与姜谱相同。”由此推之,“”与“”本对应高五与紧五,但因《小品谱》的“歇指调”没有紧五,所以两谱字“可相互替代”,均表示“高五太簇清声”音位。这也是杨先生将《曲律》之“”与“”均归于“高五”音位的主要原因。㉝以上论证,同注㉛,第7—8、11—12页。如此,若不计八度重复,《小品谱》用音共计五个,可构成典型的以太簇为宫的五声音阶徵调式。

关于此音阶与《曲律》所注“林钟商”的关系,杨先生首先排除了“林钟商”为宋燕乐语境中“商调”的可能㉞宋代文献如《梦溪笔谈·补笔谈》中,所言俗乐二十八调“林钟商”调名,实为夷则均之“商调”,并非十二律框架内的林钟均之商调(歇指调)。因《小品谱》所用“勾”字与夷则均之商调音列不符,故杨先生这里有所谓“一般的林钟商”的提法。参见(宋)沈括《梦溪笔谈·补笔谈》卷1“乐律531条”,载中央民族学院艺术系文艺理论组编《〈梦溪笔谈〉音乐部分注释》,人民音乐出版社1984年版,第67页。,认为乐谱中频繁出现的“勾”字“”与夷则均之商调不符,进而将其认定为林钟均之“商调”,即俗呼“歇指调”的“一般的林钟商”。《娋声谱》与《小品谱》都只用“四、一、勾、工、凡”五音,“是缺少宫音与变徵音的林钟均;因为缺少两个音,所以调性并不十分固定;若把它看做太簇徵(笔者按,即太簇之徵),则成为不用二变的五音调,反可以更为适合。现在不称为太簇徵,想是因为常用的燕乐中缺少徵调的缘故”㉟同注㉛,第8页。。从《娋声谱》与两首《小品谱》结音均煞于“工”字看,其宫调归属与王骥德所记“歇指调”的煞声完全吻合。

此外,乐谱中的“”字与白石谱相同,依杨荫浏判断,“是音调上的‘豁’和‘落’或者乐音后面外加的装饰音”。“”字均与“工”字搭配使用,出现于“”字右边,或装饰音高或提示句读,与乐曲宫调骨干音无涉。若暂撇开旋律的节拍、节奏和装饰音不谈,仅从《小品谱》所属宫调名称和谱字用音看,歇指调在音列和煞声方面,完全可以涵盖和解释乐曲形态特征。与《敦煌乐谱·品弄Ⅱ》相比,《乐府混成集·小品谱》既有俗乐二十八调宫调名称标识,又有与《白石道人歌曲谱》一致的俗字谱本,《小品谱》在骨干音高形态方面的呈现是较为清晰的。

继杨荫浏考订白石道人歌曲谱之后,丁纪园的《〈浑成集〉中宋代〈峭声谱〉与〈小品谱〉考释》(以下简称《考释》)一文,是系统考证《曲律》俗字谱并给出译解方案的又一成果。该文参照传统琴曲结构论证《娋声谱》的性质,认为它是体现林钟商“调意”的完整一句商声,其作用与早期古琴谱同宫调乐曲前的“调意”一样,用来概括同类宫调乐曲的曲调性质,提示乐曲情趣;文章还从乐句停歇和宫调落音角度,考证双谱字“”中的“”为住声谱字。这些乐谱解读方面的卓见,为进一步探索《娋声谱》与《小品谱》的乐曲性质和旋律形态提供了有益参考。

另一方面,丁纪国文中也针对“”与“”两个谱字音位,提出了与杨荫浏不同的看法,认为不应将二者误作同音“勾”字。前者为“勾”应蕤宾律,后者则是“尺”的减字谱字,应林钟律。从谱字形式看,《说文》“尺,从尸从乙。乙,所识也”。古人读书,以笔识其止处曰乙,又作“∟”;字有遗脱,勾其旁而增之亦曰乙,即作“”。乙作“∟”由来已久,故尺字可据所从之“乙”简写为“∟”。《娋声谱》与《小品谱》中的“”都应作谱字“尺”解。从乐曲宫调归属看,“”也应译为“尺”,否则将无“林钟商——歇指调”之宫;宫音被变宫取代,乐曲即由“林钟之商”变为“太簇之徵”,歇指调的宫调属性将无从确立——“若按勾字解,勾字在林钟均为变宫音,……因没有宫音,……这就等于降宫为角,向上五度方向转调,成了以太簇为宫的徵声了。可见它不是勾字,而是尺字无疑。”㊱以上引述文字,均见丁纪园《〈浑成集〉中宋代〈峭声谱〉与〈小品谱〉考释》,《中国音乐学》1991年第4期。也就是说,只有将《小品谱》之“”解译为“尺”,才可补原曲歇指调(林钟商)无“宫”(尺)之缺,从而与乐曲所标宫调名实相符。

笔者认为,有关谱字“”的音位认定和《小品谱》的宫调性质,如从谱字形态和“同均三宫”理论角度审视,或可有新的不同理解,兹略陈已见以求广大研究者教正。

首先,“尺”字《说文》作“”,言“从尸从乙”,然从其末笔似不能直接得到“乙”所作“∟”字之形。清代学者钱坫曰:“乙非甲乙之乙,乃后钩识读,若罬之乙也。”清代语言学家王筠亦言:“乙非甲乙之乙,与寸之一同。故许曰:以人之体为法。”按,“寸”《说文》作“”,末笔“一”指示手下一寸处;河北平山战国中山王墓出土兆域图之“尺”字作“”,起指示作用的末笔仅为一点。马叙伦认为,“尺”字篆文“象申大指与中指而屈其将指无名指小指之形,于六书为指事”。㊲以上引文,参见马叙伦《说文解字六书疏证》引,载李圃主编《古文字诂林》(七),上海教育出版社2004年版,第687页。《大戴礼记·主言》引孔子语曰:“布指知寸,布手知尺,舒肘知寻。”“布手知尺”所论正是“尺”的来源。㊳詹鄞鑫《近取诸身,远取诸物——长度单位探源》,《华东师范大学学报》(哲社版)1994年第6期。从“尺”字初义看,其末笔即便有指示含义,亦不必然转形为“”。反之,即便存在“尺→乙→∟”的简写演化,也不意味着不同时代、不同语境的“”,都能还原为指示音高的工尺谱字“尺”。《乐府混成集》所处时代与《白石道人歌曲》、张炎《词源》等成书相去不远,其所用俗字谱应以统一原则书写,似无必要使用与“勾”字“”极为形似的“”表示“尺”。

其次,从古籍不同版本中有关“勾”字的记写看,“”与“”两符号均为“勾”字的情形不乏其例。例如,清咸丰年间的《粤雅堂丛书》所收张炎《词源》,其“八十四调表”一节所注蕤宾“勾”字,使用了“”与“”两种形态;清光绪八年(1882)娱园丛刻本《词源》之蕤宾“勾”字同样采用了“”与“”两种写法,二者“管色应指字谱”更是把“勾”明确记作“”。20世纪上半叶万有文库本《词源》“律吕隔八相生”一节中,“应钟为孙妻,阴吕,三分益一,上生蕤宾”后注蕤宾律谱字为“”;“蕤宾为曾孙,阳律,三分损一,下生大吕”后注蕤宾律谱字为“”,两形通用;该书“八十四调表”所注蕤宾“勾”字,同样存在此两种符号并用的情况。㊴以上各版本相关谱字,参见(宋)张炎《词源》卷上,清咸丰三年(1853)“粤雅堂丛书”本,第813页;清光绪八年(1882)“娱园丛刻”本,第6—10页;国学基本丛书“万有文库”本,商务印书馆1937年版,第6、9—15页。《白石道人歌曲》旁谱中使用的“勾”,如《醉吟商小品》之“点”字,《玉梅令》之“南”“寒”“东”“高”“香”“能”“长”“新”“千”字等,在各版本中均记为“∟”;㊵参见丘琼荪《白石道人歌曲通考》,音乐出版社1959年版,第39—40、72—73页;伍三土、王小盾《〈白石道人歌曲〉十七首词乐旁谱新校》一文,对白石旁谱作有显示词曲音乐结构的新校订本,亦可参考,见《音乐探索》2013年第2期。亦有因誊写或刻板之故而作“”或“”形者,如“四库本”与“丛书集成初编本”等。㊶见《白石道人歌曲》卷2,文渊阁四库全书从宋椠翻刻本(集部),第10页;“丛书集成初编”据榆园丛刻排印本,商务印书馆1939年版,第30页。上述谱字“勾”的各种书写情况,恰如丘琼荪先生在分析姜白石词乐旁谱和其他相关乐谱文献时所指出:“∟为勾,或用其一部分为厶,更简之为、为、为,或用勺。”㊷丘琼荪《白石道人歌曲通考》,音乐出版社1959年版,第40页。综上可见,从音乐历史背景和谱字记写传统看,杨荫浏先生释《娋声谱》和《小品谱》之“”与“”同为“勾”字简笔,是符合当时记谱理论实际的。

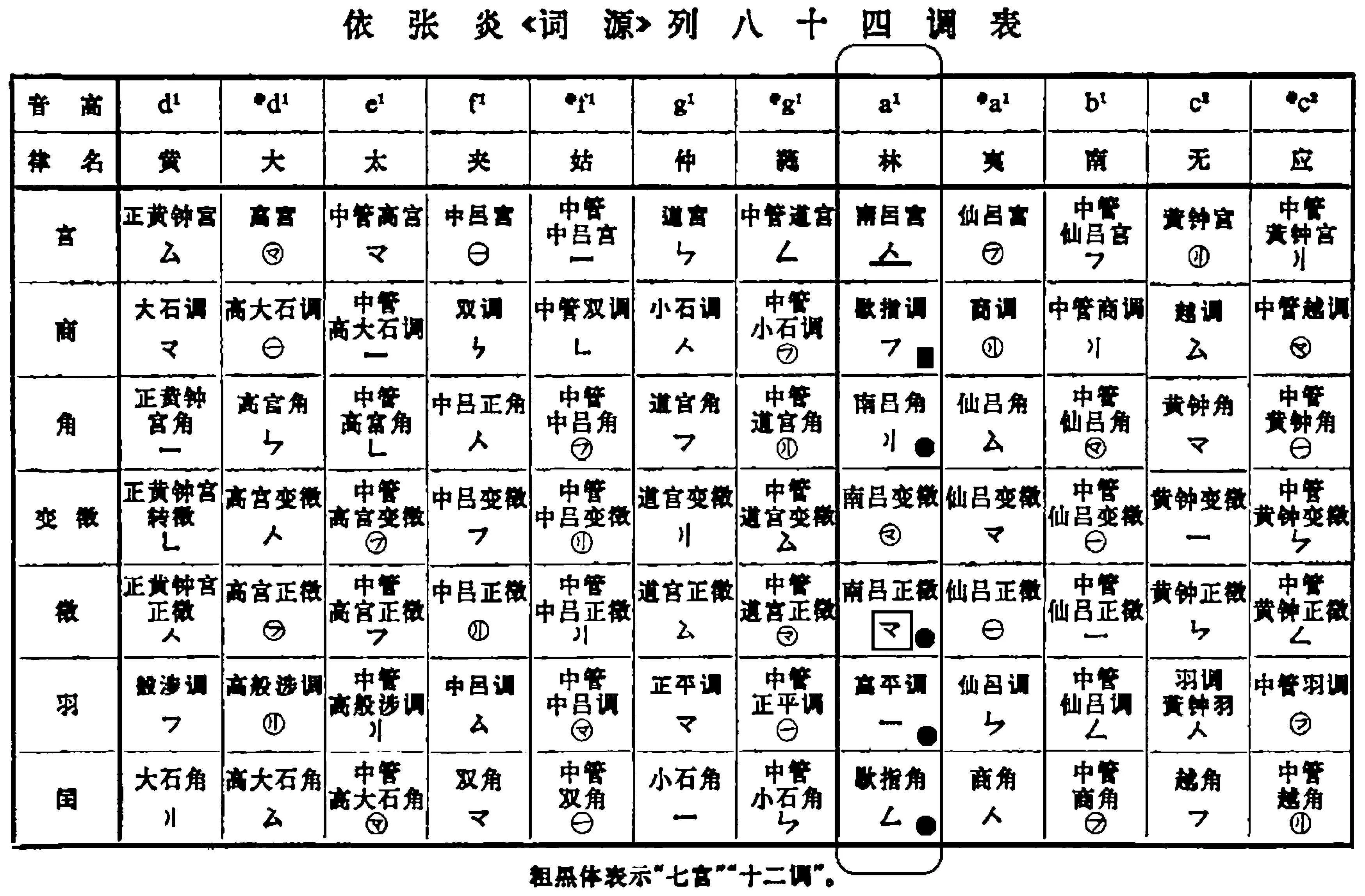

最后,《小品谱》的宫调标为林钟均歇指调,依张炎《词源》二十八调表可知,该调完整音列为:林钟、南吕、应钟、大吕、太簇、姑洗、蕤宾,以林钟为均主,煞于南吕商声。《小品谱》所用五音“太簇、姑洗、蕤宾、南吕、应钟”,都在林钟均音列之内,其煞声南吕“工”字与歇指调煞声一致。依照“同均三宫”理论,《小品谱》五声音阶之宫音太簇,实际位于林钟均正徵位,是太簇宫下徵音阶省略了清角和变宫的五正声形式。取同均三宫“均、宫、调”三层次视角,设黄钟“合”字对应的宋大晟律高为d1,则《小品谱》的歇指调属性可完整表述为“林钟均(A均)—太簇宫(E宫)下徵音阶—徵煞(B徵五声调式)”。杨荫浏先生之所以对该曲调性有“并不十分固定”之论,原因即在于把“均”与“宫”二者等同起来,对均、宫、调的三层次内涵未做严格区分。㊸黄翔鹏《民间器乐曲实例分析与宫调定性》,《中国音乐学》1995年第3期;收入《黄翔鹏文存》(下册),山东文艺出版社2007年版,第1046页。比照张炎《词源》八十四调表,《小品谱》的宫调位置和用音情况,可如表3所示(标识圆点与方格者为乐曲实际用音,实心方格为煞声,方框内“四”字为宫音位,下加短横线的“尺”字为均主)。㊹该表取自杨荫浏《中国古代音乐史稿》(上册),人民音乐出版社1981年版,第439页。

表3 《乐府混成集·小品谱》宫调位置及谱字用音表

从上表用音可以看出,林钟均的林钟“尺”字和大吕“下四”字,因系太簇宫下徵音阶二变音级,并未在《小品谱》中出现。尤其作为均主的“尺”字,在乐曲中未被使用,这是否影响到《小品谱》“林钟商目——隋呼歇指调”的宫调属性?换言之,林钟“尺”字的存在,是否为该均歇指调确立的必要条件?黄翔鹏曾指出:

在具体的乐曲中,“五度链”的某些音级往往被省略。即使某个音级很重要,其重要性亦不能使之具有不可省略性。这种省略并不是废弃不用,而是隐而未现。其中隐伏着的数理逻辑,仍然在生律法中起作用。㊺黄翔鹏《中国传统音调的数理逻辑》,《中国音乐学》1986年第3期;收入《黄翔鹏文存》(下册),山东文艺出版社2007年版,第878页。

《小品谱》所标“歇指调”中,均主林钟和大吕“下四”因变音属性而被省略,但这种省略只是隐而未现,它们依然发挥着在五度生律法和总体宫调架构中的重要作用。“歇指调”在这里并非单一的调高(Key)、调式(Mode)概念,而是为《小品谱》用音得以呈现而搭建的音列平台。在同均三宫理论框架下,“歇指调”的实际表现可以是林钟宫正声音阶商调式,可以是太簇宫下徵音阶徵调式,也可以是南吕宫清商音阶宫调式。这种情况,与前文所述敦煌乐谱第一组俗乐二十八调“闰角调”框架下第十曲《又慢曲子》的五声音阶形态选择是完全一致的。

《小品谱》之太簇宫五声音阶以“歇指调”命名,实际也是在借后者之名记前者之实,是“借调记谱”的表现形式之一。从宋俗乐二十八调的宫调结构看,如果将均主与宫音视为等同,则南吕徵五声调式只能记写为“中管高宫正徵”调,这对于以黄钟“合”字为筒音的管色旋宫实践而言是不便操作的。以世人熟知的歇指调标识宫调属性,不仅便于管色等乐器实际演奏,对于采用七声音阶的乐曲而言,还可以形成丰富多样的音阶形态转换,其实践意义不言而喻。这是传统音乐理论“驭繁于简”特性在宫调定性和谱字记写方面的体现之一。推而广之,唐宋俗乐二十八调研究中的诸多疑难问题,如徵调存续、二变与煞声、音阶形态、角调性质等,亦获得了在同均三宫理论框架下进一步反思与探讨的可能。

现综合以上分析,暂略去《乐府混成集·小品谱》之音位装饰和节奏符号信息,将旋律骨干音高译解如下。㊻译谱参见李宏锋《道易惟器——宋以来宫调理论变迁及与音乐实践关系研究》(上册),台北花木兰文化出版社2017年版,第157页。乐谱调号表示宫音位置及乐曲所在之“均”;#D作为A均的“常规变化音”,变音记号记入调号。按,该书第三章第三节已初步论及《乐府混成集·小品谱》音乐形态的“均、宫、调”三层次结构,但限于论题主旨,未涉及对不同译谱观点的辨析及“同均三宫”在古谱翻译实践中指导意义的深入阐发。另,原书译谱标题误作“娋声谱与小品谱”,今予改正。

谱例7 王骥德《曲律》所录《乐府混成集·小品谱》译解(音高示意)

四、余 论

通过以上对《敦煌乐谱·品弄Ⅱ》和《乐府混成集·小品谱》两例乐谱译解的集中探讨,以及对乐曲所属宫调和诸家学术观点的辨析,“同均三宫”理论在谱字解读尤其宫调定性方面的指导意义已初步彰显。事实上,不仅标识音位的敦煌琵琶谱和记录音高的宋代俗字谱,在译解过程中存在“同均三宫”框架或隐或显的影响,明清以来广泛使用的工尺谱乃至其他传统音乐谱式中,“同均三宫”理论在七声定均、宫音定位、音阶定性、谱字定声等译谱关键环节,都发挥着重要的实践指导作用。这里试补叙一则,以窥一斑。

仅以明末传入日本后广为流传的《魏氏乐谱》为例,笔者曾在先前论著中辨析《魏氏乐谱》的谱字性质及其与17管巢笙、龙笛、长箫、八孔筚篥、十面云锣等魏氏乐器音位㊼(明)魏双侯传,〔日〕筒井郁景周编《魏氏乐器图》,观澜亭1780年藏版。的关系,较详细地梳理了各曲记谱形式、宫调内涵与逻辑结构,认为《魏氏乐谱》所用八调系明代人沿用南宋二十八调体系,以其俗乐调名作为乐曲调高、调式和音列结构的基本依据,同时将历史上这一宫调系统与明代笛乐黄钟律(明太常笛新音阶主调音a1)㊽参见杨荫浏《中国音乐史纲》之“历代管律黄钟音高比较表”,收入《杨荫浏全集》(第1卷),江苏文艺出版社2009年版,第274—275页间插页。相结合的结果,是历史宫调理论在新时期的传承与应用。魏氏乐八调的乐学含义与逻辑结构具有内在统一性,是对南宋俗乐二十八调的部分撷取和实践。㊾参见李宏锋《道易惟器——宋以来宫调理论变迁及与音乐实践关系研究》(中册),台北花木兰文化出版社2017年版,第325页。下文有关《魏氏乐谱》宫调与译谱的论述,均出自该书,不另注。另一方面,《魏氏乐谱》记谱中也存在少数“借调记谱”和“煞声变化”等与唐宋俗乐调名不相一致的情况,但如以同均三宫之“均、宫、调”三层次框架解读,其宫调结构和音阶形态均可获得较明晰可行的译谱方案。

例如,《魏氏乐谱》之第26首《思归乐》(明和五年[1768]芸香堂版)曲前标为“小石调”,所用谱字为“、、、、、”六个,起调毕曲皆为“凡”字。从乐曲谱字使用和相互音程关系可知,本曲五声骨干音为“凡、五、乙、伬、仜”,全曲宫调为“仲吕(、D)均、林钟(、E)宫清商音阶、应钟(、#G)角六声调式”。小石调内的“上”字为均主,并非表示高半音的“勾”字。《思归乐》小石调所规定的仲吕均音列,实际表现为林钟宫的清商音阶形式,是人们为满足特定音阶结构而采用的借调记谱,是在“同均三宫”理论框架下对俗乐宫调音阶的灵活运用。漆明镜《〈魏氏乐谱〉解析》一书指出:“在《魏氏乐谱》本曲中,通篇没有出现过‘勾’字,且云锣和作为定律器的笙都无法演奏出‘勾’(#d)音,尤其是笙,在四曲涉及‘上’这个谱字时,仍使用的是‘凢(d)’这个谱字。”㊿漆明镜《〈魏氏乐谱〉解析·凌云阁六卷本全译谱》,上海音乐学院出版社2011年版,第92页。同样可证《思归乐》之小石调标识“仲吕均”音列的乐学内涵。小石调之煞声()虽然未能与乐曲结束音()相合,但却起着指示宫音位置、约束作品音列的作用,是明代音乐实践中唐宋俗乐宫调名之煞声内涵脱落、乐学含义转化(重“均”不重“调”)的结果。

基于上述认识,我们可据明代俗乐宫调内涵和同均三宫理论,对《思归乐》固定名工尺谱试做解读,其中“客”所用“上”字d2音“清羽”是清商音阶的特征音级。类似谱字与音阶的使用情况,在芸香堂版《魏氏乐谱》第27曲《宫中乐》和第29曲《贺圣朝》中同样存在。现将笔者所译《思归乐》示例如下(调号连同括号中的还原记号一并计算,表明该乐曲所在的“均”,不计括号中的还原记号则表明该例音阶的宫位[51]参见黄翔鹏《中国传统音乐一百八十调谱例集·说明》,人民音乐出版社2003年版,第Ⅷ页。,该均中的“常规变化音”#G亦记入调号内)。

谱例8 芸香堂版《魏氏乐谱·思归乐》译解[52](唐)王维诗,见《全唐诗》(增订本)卷126。原题为“送友人南归”,诗文与《魏氏乐谱》略有出入:“万里春应尽,三江雁亦稀。连天汉水广,孤客郢城归。郧国稻苗秀,楚人菰米肥。悬知倚门望,遥识老莱衣。”中华书局1999年版,第1272页。

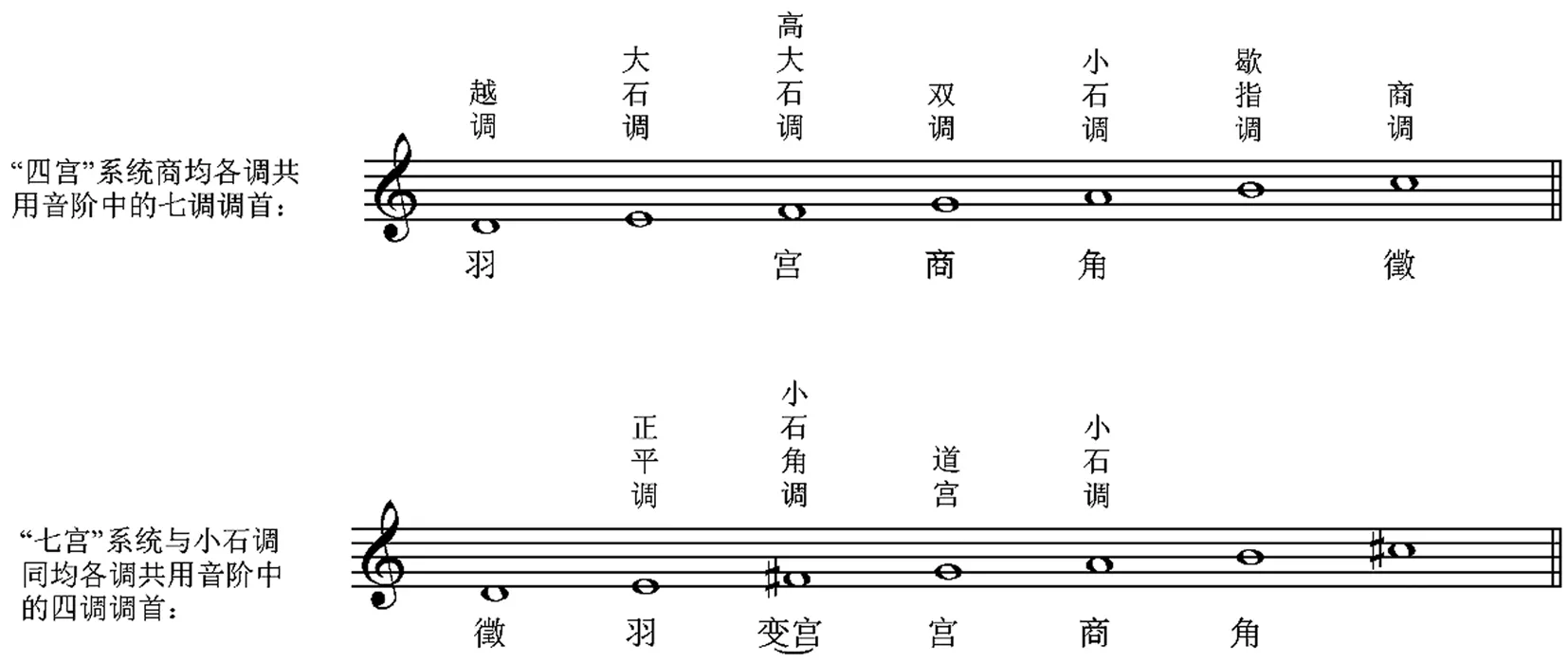

黄翔鹏《唐燕乐四宫问题的实践意义》一文认为,这首《思归乐》是唐俗乐二十八调“四宫”传统的遗绪,很可能是唐乐的遗存,其译谱应遵循“四宫七调”框架下的“小石调”结构进行:“《思归乐》原谱用凡字煞,是移调记写的例子,显然它是四宫系统的‘小石调’,而与宋代的燕乐宫调理论不符。……这样的曲调如果勉强按照‘七宫’系统的小石调来译谱,加用两个升号作调号,势必造成极大的歪曲。”黄先生还将“四宫”与“七宫”两种不同系统中的小石调结构比较如下。[53]此处论述与谱例,参见黄翔鹏《唐燕乐四宫问题的实践意义——杨荫浏〈中国古代音乐史稿〉学习札记》,《中央音乐学院学报》1982年第2期;收入《黄翔鹏文存》(上册),山东文艺出版社2007年版,第345—346页。

谱例9 “四宫”与“七宫”俗乐二十八调系统“小石调”音阶比较(黄翔鹏译解)

若据此理解,则《思归乐》煞声“凡”为正声音阶正角音,全曲属F宫正声音阶六声角调式,五正声之外的变音则是“以上代勾”的“变宫”音“上”字。

事实上,如从唐宋以来二十八调传承所拥有的管色乐器“七宫还原”的统一实践基础来看,“七宫四调”结构在俗乐二十八调体系的形成与流变中是一以贯之的。《思归乐》采用以小石调音列为框架、以煞声“尺”为宫的借调记谱形式,目的是获得乐曲调高的上方大二度移位,方便以道宫仲吕(D)均为本调的乐器的演奏[54]这种以乐器“本调”音列为基础,进而采用固定音名(谱字)记写旋宫乐曲的方式,在传统音乐实践中普遍存在。杨荫浏先生在分析《山门六喜》和《三阳开泰》等明清小曲工尺谱抄本中的移调记谱情形时指出:“这种记谱法,是从实践的经验中产生,极便于唱奏者之用。对这样的记谱法,民间虽然没有为之另立专门名称,但其本身已是现代固定唱名法的实际运用。”(《中国古代音乐史稿》下册,人民音乐出版社1981年版,第792页)李民雄先生也指出:“我国各地流行的固定唱名法是以该地区乐种最为常用的调为基调。如山西八大套以本调(尺字调:1=E)为基调,西安鼓乐以六调(1=C)为基调,福建南曲以五腔四管(1=C)为基调,潮州弦诗以轻六调(1=F)为基调,琵琶以小工调(1=D)为基调。它们都以这些基调的谱字唱名为准,其它调的乐曲都根据基调移调记写,并照固定唱名唱谱。由于各乐种的常用调不多,所以这种固定唱名法只局限在以基调为中心的上下五度关系的三四个调。……我们可以把这种唱名法叫做‘基调固定唱名法’,以区别于世界上普遍采用的固定唱名法。‘基调’即指这种唱名法守住各乐种的基调唱名不变。”(李民雄《我国民间应用的基调固定唱名法》,《交响》1984年第4期),以及由此带来的清商音阶的特殊风格,可能并非唐俗乐二十八调“四宫”传统的遗存。如对原本按“同均三宫”规律移调记写的乐谱,强作“四宫七调”求解,很可能因“求之过深”而致偏颇。反之,辨明唐乐宫调“四宫说”的真伪,亦可进一步彰显同均三宫理论的重要价值。此诚如李玫先生所言:“黄先生由于坚持四宫七调的观点,所以没能在二十八调理论中获得支持同均三宫的古人智慧和实践例证。尽管黄先生在对自己的观点进行阐释时,难免有用力过度之语,但仍掩盖不了‘同均三宫’所具有的理性光芒。此说长久被批评却长久不能被否定,也正说明了其合理内核是立得住的。”[55]李玫《无缘之缘——私淑于黄公,瓣香于乐问》,《中国音乐》2015年第4期;收入李玫学术论文集《乐论集》,中国文联出版社2017年版,第264页。黄翔鹏的重要理论创建“同均三宫”,是基于传统音乐丰富实践基础和深厚历史内涵而提出的带有广泛性和普遍性的宫调理论,是对民族音乐形态结构规律的深层宏观认知,非仅囿于一时、一地、一民族、一乐种、一乐曲的表层归纳总结——“同均可以有三宫,并不是说凡中国音乐在一均之中必有三宫”[56]黄翔鹏编著《中国传统音乐一百八十调谱例集·说明》,人民音乐出版社2003年版,第Ⅵ页。。黄先生曾以杨荫浏译谱的《杏花天影》《醉吟商小品》《惜红衣》三首白石歌曲为例,指出它们同属F均的F宫正声音阶、G宫清商音阶和C宫下徵音阶,[57]参见黄翔鹏《中国古代音乐史——分期研究及有关新材料、新问题》,台北汉唐乐府1997年版,第121—123页。又立足传统音乐素材编写一百八十调谱例集。这些开创性探索尽管尚待进一步完善,但从中不难看出“同均三宫”理论的普适性和强大聚合力,及其在分析传统音乐宫调结构、考证音乐形态变迁等方面的引领意义。从“同均三宫”视角观照古谱翻译等传统音乐史论专题,或可使民族音乐形态学中的诸多疑难有柳暗花明之感。

诚然,从历史渊源到传统遗存、从形态分析到理论提升诸方面,对同均三宫理论展开具体详细的论证,是一个庞大而艰辛的学术课题。[58]近期,陈克秀先生的《“同均三宫”的历史渊薮与乐学遗存》一文(载《中国音乐学》2017年第3期),从中国乐律学史、传统音乐遗存、清商音阶例证等多个方面,对同均三宫理论的内涵与价值做了较全面论证,可资参考。历史上的宫调问题往往“横看成岭侧成峰”,不同学者从不同立场、不同角度,往往可得出足以自洽的结论,但音乐历史的真实只有一个,那就是支撑各类音乐理论的丰富音乐实践。从这种意义上说,黄翔鹏一生秉持的“系古今、辨名实、重实践”的治学理念,[59]黄翔鹏《乐问》,中央音乐学院学报社2000年版;收入《黄翔鹏文存》(下册),山东文艺出版社2007年版,第647页。依然是未来深化同均三宫问题研究所应遵循的基本准则。借用黄先生评价杨荫浏“燕乐四宫说”的价值时所言——“同均三宫”理论,同样是黄先生“给我们后学者所出的题目之一”,是“希望我们重视民族音乐实践中所存在的问题,而提醒我们大家来做的”[60]黄翔鹏《唐燕乐四宫问题的实践意义——杨荫浏〈中国古代音乐史稿〉学习札记》,《中央音乐学院学报》1982年第2期;收入《黄翔鹏文存》(上册),山东文艺出版社2007年版,第347页。。