全域旅游背景下的民族地区旅游产业转型升级研究

——以云南省西双版纳州为例

2018-05-21阚碧萌王正国

阚碧萌,王正国

(云南大学 工商管理与旅游管理学院,云南 昆明 650000)

当前我国经济发展迈入了由高速增长转向中高速增长的“新常态”。新常态下,如何推进旅游产业更好更快地发展成为旅游目的地应该思考的问题。在此背景下,推进全域旅游能够促进旅游业协调发展、城乡一体化建设、优化自然环境和促进区域经济健康发展[1]。民族地区旅游目的地以其特殊的地理位置、秀美的景色、独特的文化成为大众青睐有加的旅游地。但是,随着民族地区旅游开发的深入,出现了基础设施建设落后于旅游发展、市场无序竞争、旅游产品雷同等问题。如何利用好当前大背景,推动民族地区旅游产业转型升级是实现民族地区旅游可持续发展的关键[2]。

1 西双版纳旅游业发展现状

西双版纳发展旅游业30余年来,旅游各要素有了长足的进步。目前全州共有1个中国优秀旅游城市,1个国家级旅游度假区,4个大型旅游集团,17个A级旅游景区,50余家旅行社,983名星级导游,2家旅游汽车公司,18家星级购物企业,29家星级饭店和特色品牌酒店,接待床位超过10万个,旅游客栈、购物、客运、餐饮、温泉等旅游要素一应俱全,旅游产业遍布全州城乡各地,成为扶贫、固边、富民、强州的优势产业。

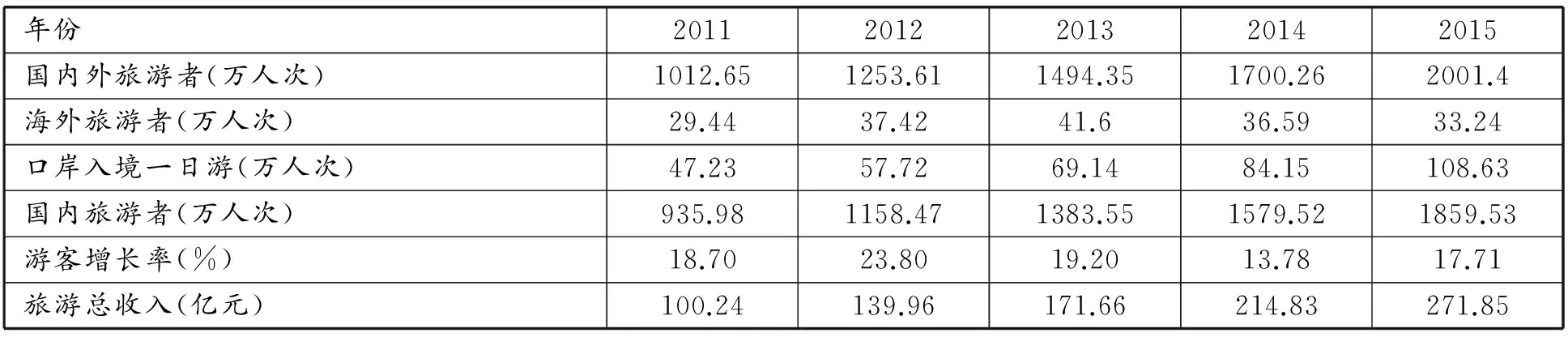

2016年,接待国内外旅游者2519.94万人次,同比增长25.91%。旅游业总收入420.28亿元,同比增长46.59%。“十二五”期间,旅游推动了西双版纳经济社会发展,贫困人口减少到4.9万人,全州累计接待国内外游客量是“十一五”时期的2.43倍,年均增长16.9%;实现旅游总收入是“十一五”时期的3.78倍,年均增长27%(见下表)。

西双版纳州“十二五”期间主要旅游指标表

注释:数据来源——根据历年西双版纳州国民经济和社会发展统计公报整理得出。

虽然发展速度快,各项指标明显增长,但是西双版纳旅游业也出现了一些值得注意的问题,主要表现在:旅游业规划滞后,旅游业的规划与土地利用规划存在脱节现象,西双版纳州共有19640公顷的建设用地,建设用地突破了指标4000多公顷,很多大项目无法落地(省内28个旅游项目无法落地)。酒店行业发展过快,存在不合理竞争现象。截至2016年6月,西双版纳州在公安局登记的酒店有1200多家,床位共计10万个左右。嘎洒国际机场每天的航班有45~60个,参加团队班车游客每天有2~3万人次,可以看出床位供给远远大于需求,导致很多床位闲置。供大于求进而导致酒店行业的无序竞争,各家酒店纷纷通过降价来吸引顾客,价格的降低往往伴随着服务质量的下降,由此引发恶性循环。旅游产业发展资金短缺,对旅游业资金投入不足,几个试验区都面临经费不足。除政府安排的旅游发展基金外,重大项目还采用招商引资的方式,但在基础投入和对外营销方面,仍有较大资金缺口,经费不足导致公共服务基础设施建设薄弱、公共服务质量不高等问题。

全域旅游这一概念最早是由李金早在全国旅游规划发展工作会议上提出,主要是指以旅游为主体,综合利用各种社会和自然资源,带动整个社会全面协调发展。全域旅游不仅是发展理念更是发展战略[3]。

2 西双版纳发展全域旅游的优劣势

全域旅游的发展需要发挥政府的力量,需要各行各业的配合,以调动一切社会资源和力量。发展全域旅游为云南省社会经济的跨越发展提供了全新的思路,为旅游产业的进一步转型升级发展提供了方向和依据[4]。文章对西双版纳的发展全境旅游的优劣势分析如下:

2.1 全域旅游发展优势分析

2.1.1 政策优势

为发展全域旅游,推进旅游产业转型升级,国家和云南省出台了一系列推进全域旅游发展的意见和政策。为深入贯彻《国家旅游局关于开展创建“国家全域旅游示范区”的通知》(旅发〔2015〕182号)文件精神,2016年4月9日,云南省旅游产业发展推进会议在西双版纳召开。会议提出,实施全域旅游发展战略,积极推动云南省旅游业态创新和模式变革、推进旅游产业转型升级,进一步增强市场活力,全面提升云南省旅游产业发展水平。

2.1.2 区位交通优势

西双版纳地理位置优越,与老挝接壤并设有磨憨口岸,与缅甸接壤并设有打洛口口岸,还有贯穿版纳的昆曼大通道以及国际机场。较为便利的交通条件可吸引国外旅游者,开拓国际旅游市场。

2.1.3 旅游资源优势

西双版纳动植物资源丰富,西双版纳则被誉为“植物王国”和“动物王国”,有“皇冠上的明珠”之美誉。西双版纳居住着13个少数民族,拥有丰富多样的民族旅游资源,绚烂多彩的民族文化造就了西双版纳独特的吸引力[4]。作为普洱茶的最大产区,普洱茶文化深深植根于西双版纳的社会文化中。傣族的贝叶文化也拥有着悠久的历史和深厚的文化内涵。

2.2 全域旅游发展劣势分析

2.2.1 思维固化

三十余年来,西双版纳乃至全国发展旅游业,一直走的是靠景区景点吸引游客的发展模式,旅游者也是从一个景区到另一个景区的旅游模式,因此旅游工作一直围绕着和旅游有关联的单个点展开,而忽略了旅游业和其他产业的联系。这种传统的旅游产业模式以及发展思维的形成并非一朝一夕,因此转变思想,树立全域旅游以及推进旅游产业升级的理念还需要一定的时间。

2.2.2 基础设施落后

较高的经济贡献率使旅游产业成为西双版纳的支柱型产业。鉴于此,西双版纳对旅游一直采取优先发展的策略。但交通、通讯等基础设施建设周期长,且需要大量资金投入,致使全州范围内的基础设施在当前的旅游发展水平下略显滞后,出现景区间的通达性较差,停车场承载力不足等问题。其次,一些景区开发程度较低,相应的配套设施没有跟上,致使整个景区的可进入性和接待水平低下。

2.2.3 旅游产品雷同,缺少文化内涵

旅游产品形式较为单一,旅游产品雷同太多,缺少文化内涵,多以观光型为主,休闲度假型旅游产品较少。且对旅游资源的文化内涵挖掘创新不够,部分旅游景区缺少文化支撑,也缺少影响大、震撼强的文化旅游精品。如5A级景区西双版纳热带植物园,虽然建有我国唯一的展示热带雨林民族文化的博物馆,但园区还是主要靠自然风光吸引游客,文化元素仍然偏少。

2.2.4 未形成完整的旅游产业链

西双版纳旅游业发展时间虽然较长,但是旅游产业中各部门的协作较少,缺少跨行业的企业间合作,食、住、行、游、购、娱各自发展,彼此缺乏信息沟通和战略合作,没有构建起较为成熟的产业链和网络,致使资源难以优化、成本难以降低。旅游商品种类较少且开发层次较低,缺少能够代表西双版纳形象的旅游商品。

3 西双版纳发展全域旅游及产业转型升级的策略

3.1 理念升级,转变观念

全域旅游的推进,首先要转变观念、提升境界,树立全域旅游的理念。将全域旅游发展纳入《西双版纳州旅游发展总体规划(修编)2016—2035年》和《西双版纳州国民经济和社会发展第十三个五年规划》,将旅游产业放在优先发展的位置。树立旅游发展同其他发展相辅相成的意识,各地各部门在编制国民经济和社会发展规划、城乡建设规划、文化发展规划、土地利用规划、环境保护规划时,将促进旅游发展作为考虑的因素之一。在进行水、电、交通等基础设施建设时充分考虑旅游活动开展的需要。各县市区在实施旅游重大项目时,应认真学习总体规划,并主动与州里对接,避免重复建设。

3.2 完善基础公共服务设施

旅游活动的顺利开展需要依靠完善的基础设施和良好的公共服务,基础设施的建设要注重游客的体验,公共服务应当做到公平、专业、人性化。加快大数据建设,为公众提供较高水平的信息服务。交通方面加大航旅合作,积极开通国内外客源地城市至西双版纳的直飞航线,加快自驾车房车营地建设,建设州、县(市、区)二级旅游集散中心,增强景区间的通达性,在进行道路建设时标识系统可加入旅游标识牌,避免二次建设。利用好互联网,推广景区景点门票网上购买、导游网上预约、景区手机支付等,给游客提供方便快捷的服务。

3.3 培育全域旅游主打产品

促进西双版纳全州旅游协同发展、错位发展、联动发展,以城市为中心、以特色小镇和特色旅游村为支撑点,将景区景点联系起来,组成一条条各具特色的旅游线路。景洪市突出“傣乡水城”主题,加快推进引水入城和南传佛教历史文化工程,彰显“热、傣、水、边”特色,沿水系完善休闲度假功能,建设特色鲜明的酒吧街、美食街、烧烤街、红木街、土特产街、东南亚商品街、民族文化传习街,让游客充分感受到异域他乡的神奇美丽。北线突出观赏亚洲象、森林探险、森林营地和体验基诺文化等主题,重点打造野象谷、大渡岗、普文试验林场、基诺山旅游线路。东线突出观赏热带雨林、植物园林和体验傣族文化以及中老跨境旅游等主题,重点打造森林公园、傣族园、植物园、望天树、磨憨口岸旅游线路;重点推与老挝北部、泰国北部跨境旅游合作,加快“金四角”国际旅游圈的建成。西线突出普洱茶文化、布朗族文化和中缅边境游等主题,打造南糯山、茶马古道、贺开、打洛、勐景来在内的旅游线路。通过旅游景点、旅游线路的差异化和特色化发展,实现全域之内移步换景、路路通景、处处皆景。

3.4 促进“旅游+”产业深度融合

发挥旅游业对其他产业的带动作用,对各产业资源进行整合[5]。围绕旅游六大要素,积极盘活各类旅游资源,综合开发旅游项目和旅游产品,着力发展以旅游业为龙头的服务业,发挥“旅游+”的作用,促进旅游与农、林、水、生物等相关产业和行业的融合,加快发展观光农业、体育赛事、康体疗养、美容保健、养老养生等为主要内容的特色旅游新业态。

4 结 语

西双版纳的旅游产业在 “十二五”规划期间得到了较好的发展,发展速度较快,有利地带动了当地经济的发展。如今,通过对西双版纳全域旅游的研究,探索出西双版纳发展全域旅游优劣势以及推进旅游产业转型升级的策略,形成旅游业在新常态下的发展新体系,有利于促进西双版纳旅游业不断创新、不断发展,实现从景点旅游向全域旅游的转变,促进西双版纳以旅游业为优势产业,带动其他相关产业、公共服务等系统性的优化提升,实现西双版纳全域旅游发展目标,打造国际一流旅游胜地。

参考文献:

[1] 石培华.如何认识与理解全域旅游[EB/OL].http://www.ctnews.com.cn/zglyb/html/2016-02/03/ content_122202.htm?div=-1,2016-10-19.

[2] 张辉,岳燕祥.全域旅游的理性思考[J].旅游学刊,2016,31(09):15—17.

[3] 王慧敏,戴光全.中国旅游发展笔谈——旅游发展的新常态与新机遇.旅游学刊[J],2015(01):1—5.

[4] 杨萍芳,苏云海.基于SWOT分析的西双版纳旅游业发展新模式研究[J].经济问题探索, 2010(08):164—168.

[5] 李志飞.全域旅游时代的变与不变[J].旅游学刊,2016,31(09):26—28.