原发性血小板增多症患者经皮冠状动脉介入治疗随访结果分析

2018-05-19韩业晨谢洪智张抒扬

韩业晨 谢洪智 张抒扬

血小板增多症是一种骨髓异常增生导致的综合征,表现为血小板数目的增加,会同时导致出血和血栓形成[1]。目前认为血栓事件相比出血更容易发生,其可以发生在脑动脉、冠状动脉及外周动脉,有报道血小板增多症患者罹患急性心肌梗死的比例高达9.4%[2]。对于此类患者是否能够进行再血管化治疗,以及治疗后的效果,目前均缺乏足够的证据支持。本研究回顾性地分析了9例血小板增多症患者合并冠心病而接受经皮冠状动脉介入治疗( percutaneous coronary intervention,PCI)的情况,以期为临床实践积累经验。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究为回顾性研究,纳入北京协和医院心内科2010年1月至2017年7月收治的原发性血小板增多症合并冠心病患者9 例。入选标准:既往诊断血小板增多症或入院时外周血血小板计数持续≥450×109/L,且除外血小板反应性增多,并于本院明确诊断为冠心病或心肌梗死的患者。

1.2 资料收集

(1)一般资料:包括性别,年龄,入院主诉,既往是否患有糖尿病、高血压病、高脂血症,吸烟史。(2)辅助检查:包括外周血血小板计数、生化水平、心肌酶、心电图。(3)冠状动脉造影结果及PCI的具体过程,包括置入支架类型、是否使用血栓抽吸及结果、是否使用糖蛋白受体拮抗剂等。(4)药物治疗:包括抗血小板聚集药物及降血小板药物,以及置入支架术后服用抗血小板药物时长。(5) 电话随访术后至2017年11月的预后情况。

1.3 统计学分析

计量资料以x-±s表示。

2 结果

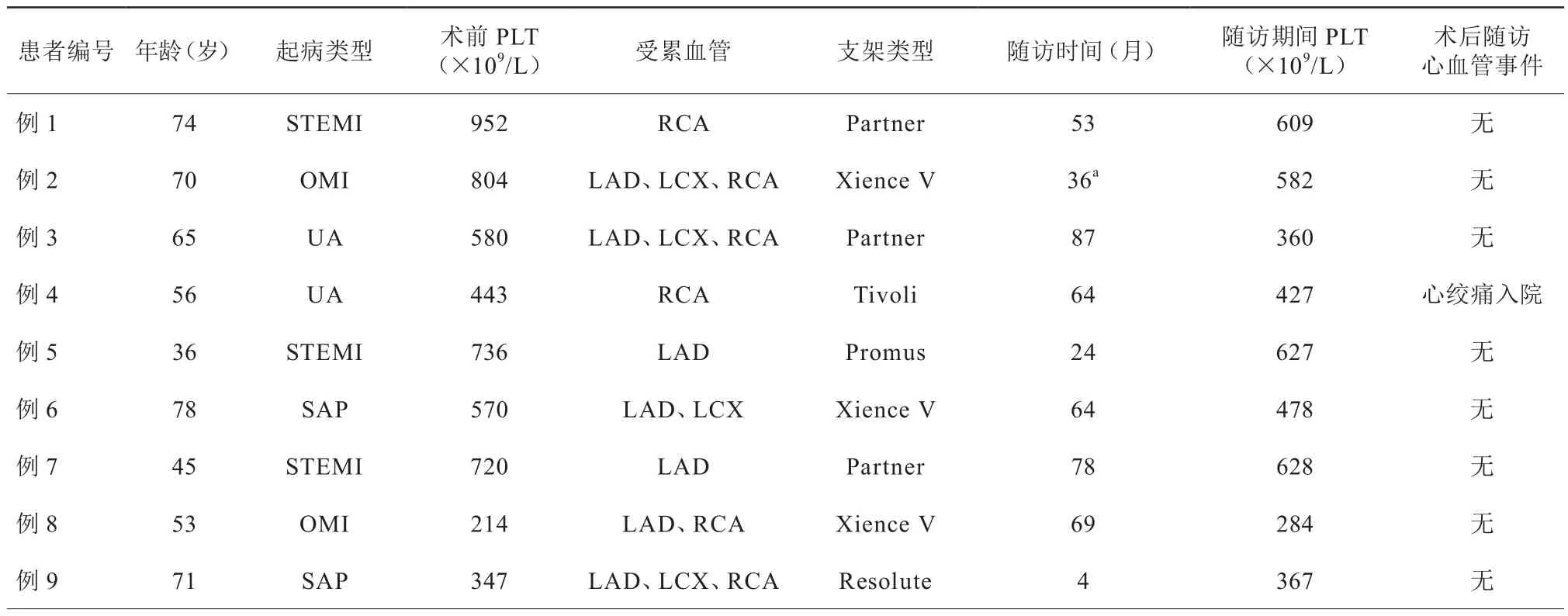

9例患者中男性5例,女性4例,平均年龄(60.9±14.3)岁;其中急性ST段抬高型心肌梗死(ST-segment elevation myocardial infarction,STEMI)患者3例,陈旧性心肌梗死患者2例,不稳定型心绞痛患者2例,稳定性冠心病患者2例;合并高血压病患者6例,合并高脂血症患者4例,合并糖尿病患者4例,合并吸烟患者6例(表1)。

全部患者均行冠状动脉造影,其中单支病变患者4例,双支病变2例,三支病变3例;共置入17枚支架(1.9枚/例),均为药物洗脱支架,支架置入术后均给予后扩张,其中前降支置入支架11枚,回旋支置入支架3枚,右冠状动脉置入支架3枚;术中对血栓负荷较高患者均给予血栓抽吸,2例患者吸出红色血栓,所有患者术后血流均恢复TIMI Ⅲ级;其中STEMI患者术后均给予替罗非班持续泵入24 h,7例患者术后给予低分子肝素抗凝2~5 d,住院期间所有患者均未发生再次心肌梗死。

9例患者中5例在院前即诊断为原发性血小板增多症,在术前检查血小板计数为(438±154)×109/L,4例为住院期间诊断原发性血小板增多症,在术前检查血小板计数为(803±105)×109/L; 8例患者长期服用羟基脲降血小板,所有患者随诊期间血小板计数为(485±133)×109/L,1例患者随访3年后失访,平均随访时间为(53±27)个月。所有患者在随访期间均未停用双联抗血小板药物(阿司匹林100 mg、每日1次,氯吡格雷75 mg、每日1次)。1例患者因再发心绞痛复查冠状动脉造影,但未见支架内再狭窄及血栓形成,1例患者在随访期间因胃溃疡出现消化道出血,给予内镜下治疗后仍长期服用双联抗血小板药物。

3 讨论

原发性血小板增多症为一种克隆性骨髓增殖性疾病, 发病率(1~2)/100 000,可发生于任何年龄,女性多见,表现为骨髓巨核细胞增生,外周血血小板持续性增多,临床主要表现为血栓形成和出血倾向[3]。国际骨髓增殖性肿瘤研究与治疗工作组(IWGMRT)在对多达891例诊断为原发性血小板增多症患者的长期随访(平均6.2年)发现[4],109例(12%)患者发生血栓事件,其中动脉血栓事件79例,静脉血栓事件37例,7例患者同时发生动脉血栓和静脉血栓事件;在多因素分析中,造成动脉血栓栓塞事件的因素包括:年龄>60岁,既往栓塞病史,心血管病危险因素(包括吸烟、高血压病、糖尿病),白细胞增多(>11×109/L),JAK2V617F基因突变;而随着血小板增多症患者的治疗愈加正规,其预计生存期接近于正常人(15年生存期80%),且其10年转变为急性白血病及骨髓纤维化的比例<1%[5],血小板增多症患者合并心血管病危险因素时,其罹患稳定性冠心病的比例也逐步增高[6]。本研究的结果显示,9例患者的平均年龄超过60岁,大多合并有冠心病危险因素,虽白细胞总数并没有明显升高,也缺乏既往明确的血栓栓塞病史,但仍有2例患者的冠心病类型是稳定型心绞痛,而非急性或陈旧性心肌梗死,证实了血小板增多症患者除了急性心肌梗死之外,随着年龄增长,罹患稳定性冠心病的可能性也逐步增加。

表1 9例血小板增多症患者PCI特点及预后

原发性血小板增多症患者发生急性心肌梗死的原因有冠状动脉内皮细胞损伤、痉挛、夹层,血小板激活增加、血小板表面糖蛋白变异、胶原血管病、栓塞、口服避孕药、JAK2V617F 基因突变等[3,7-8]。而对于发生急性心肌梗死患者的治疗,标准治疗包括细胞减灭、抗血栓形成及再血管化治疗,药物治疗方面多采用羟基脲联合阿司匹林[9],而再血管化治疗因为患者多为血栓性病变并缺乏固定的动脉粥样硬化狭窄而不被推荐;且部分患者给予介入治疗后会出现穿刺部位血管血栓形成以及支架内血栓等严重并发症,也限制了介入治疗的开展;而对于稳定性冠心病患者,尤其是合并有多种危险因素的老年患者,再血管化治疗后的长期药物治疗及疗效并没有足够的循证医学证据支持,国内外仅有个案报道此类患者的治疗方案及长期疗效[10-11]。国内阜外医院总结了10例原发性血小板增多症患者合并心肌梗死的治疗结果发现,10例患者中仅有4例置入支架,在随访1年后2例患者冠状动脉病变进展;仅有4例患者在双联抗血小板治疗基础上加用羟基脲,其长期随访的血小板数目也未达标[12]。因此,所有仍然无法提供此类患者介入治疗后长期有效的药物治疗方案。

本研究回顾9例血小板增多症患者行PCI的长期结果发现,不管患者是急性心肌梗死还是稳定性冠心病患者,给予患者长期阿司匹林+氯吡格雷的双联抗血小板治疗,并酌情辅以羟基脲后,患者在血小板数目得到有效控制的情况下,并未增加再次心肌梗死及支架内血栓的风险,长期随诊疗效满意,同时并未明确增加出血风险。阜外医院总结的10例心肌梗死患者中有6例在随访期间未服用羟基脲,其中3例再次发生心血管事件,而4例长期服用羟基脲患者并未再发心血管事件。所以其认为对于急性心肌梗死或行PCI的原发性血小板增多症患者应联合羟基脲+阿司匹林+氯吡格雷治疗,与本研究患者长期随访结果是一致的。

对于血小板增多症合并冠心病患者,在积极控制血小板数目并长期服用阿司匹林联合氯吡格雷的双联抗血小板治疗情况下,PCI的有效性和安全性是值得肯定。