五台山风景区植被覆盖度近25 a来的时空变化分析

2018-05-18段永红

王 宇,段永红,白 杰

(山西农业大学资源环境学院,山西太谷030801)

五台山地区的动植物资源丰富,区域内植物种类达600余种,植被的垂直地带性明显,植被种类以草地为主,有华北地区较为完整的高山草甸草原生态系统[1]。五台山自然保护区的建立对于研究这一地区的生物多样性,保障区域内高山草甸生态系统的稳定性,维持这一地区的生态平衡都有重要的意义。近年来,人类对保护区及周边地区的开发力度逐年增强,风景区内的旅游活动及景点的开发也越来越频繁,这些活动都对保护区内的植被造成了极大的威胁。对保护区内破坏状况的调查对于制定五台山地区的可持续发展战略,治理周边区域的开发乱象,发展生态旅游事业都有积极的作用。

遥感技术因其覆盖面积大、实时性强、获取速度快等优点被广泛应用于农业、林业、地质、水文、军事、环保等领域。我国应用遥感方法对植被的调查始于20世纪20年代[2],遥感大面积同步观测的特点及其与GPS,GIS的综合运用使其在这方面的研究越来越多,研究方向也越来越广泛。20世纪90年代末,遥感技术被应用于保护区的调查与动态监测[3],这一领域的研究主要分为:对保护区土地利用动态变化的研究[4];对保护区植被变化的研究[5];对保护区人为活动的研究[6]。随着定量遥感的迅速发展,使用遥感技术可以有效地对林业资源和植被变化实施快速监测,并可进一步分析评估其诱因[7]。

研究使用 1990,1995,2000,2005,2010,2015 年6期TM影像分析了近25 a来五台山地区的植被变化情况。本研究有利于对五台山的植被变化状况进行动态监测,对于研究造成五台山植被破坏的原因并据此提出对策有重要的意义。

1 研究区与数据来源

1.1 研究区概况

五台山位于山西省东北部,属于太行山系的一支,地域范围包括五台县全境、繁峙县南山区、原平市东山区、定襄县东北山区、盂县北山区和河北省阜平县西山区,面积约有6 530 km2,北台顶为华北地区最高峰,海拔3 061 m[8]。五台山是首批国家级风景名胜区、首批国家森林公园、首批5A级景区[9],还是我国最早建立的2个草地类的保护区之一。本研究以五台山5座台峰及其山体延伸范围内的山区为研究对象,研究区东西最长距离约为100 km,南北最长距离约为80 km,总面积约为6万hm2。区域内山体多为土石山区,气候属于暖温带湿润半湿润气候,台顶2 600 m以上属于高寒气候[10]。全年平均气温为-5℃,极端最低气温可达-39.5℃,极端最高气温只有20℃。平均年降水量828.5 mm,主要集中在夏季,区域降雨量受地形影响较大,南坡多于北坡,全年无霜期仅有72 d左右,冬天长达270 d。五台山的森林多分布于海拔2 000 m左右的山坡上,主要乔木有落叶松、油松、青杨、白桦、云杉等[11],林带上下分布着亚高山草甸、林缘草地、灌丛草地和山地草原[12]。

1.2 数据来源

本研究的主要数据为6期TM影像,影像获取时间分别为1990年9月16日,1995年6月26日,2000年5月6日,2005年6月21日,2010年5月2日,2015年7月3日,研究中还用到了空间分辨率为30 m的DEM数据。研究中用ENVI 5.1进行影像的预处理及植被覆盖度的计算,用ArcGIS 10.0进行地形分析以及制图工作。

2 研究方法

2.1 研究数据预处理

本研究数据的预处理包括对遥感影像的预处理和对多源数据投影坐标的变换2个部分。首先需要对6期TM影像进行大气校正,利用地形图对其进行几何校正;然后以TM影像为参照,对DEM数据进行坐标投影的变换;最后用研究区的矢量边界对TM影像和DEM数据进行裁剪。

2.2 研究区植被覆盖度估算

目前运用遥感技术提取区域内植被覆盖信息的方法主要分为经验模型法、植被指数法以及混合像元分解法[13-15]。本研究运用植被指数法对1990—2015年的6期TM影像进行植被覆盖信息提取。选用归一化植被指数(NDVI)对植被覆盖度进行估算,归一化植被指数不仅能部分消除地形、大气、阴影的影响,而且能有效区分植被与岩石、裸土,是植被覆盖度的最佳指示因子[16]。在计算归一化植被指数时,选用对绿色植物吸收较强的红波段及对绿色植物高反射、高透射的近红外波段,即TM影像中的3波段与4波段。归一化植被指数的计算公式如下。

式中,DNNIR,DNR分别为TM影像中红波段与近红外波段的反射率,即3波段与4波段的反射率。

目前,利用归一化植被指数估算植被覆盖度最常用的方法为像元二分模型法,也是利用遥感影像估算大面积植被覆盖状况最有效的途径之一[17]。该模型假设影像每个像元的信息都是由植被信息和土壤信息2个部分组成的,则植被信息占像元的面积比例就是该像元的植被覆盖度f[18]。设裸土的像元信息为Ssoil,纯植被覆盖区域的像元信息为Sveg,则观测到的影像信息S表示如下。

整个研究区的植被覆盖度F计算公式如下。

使用归一化植被指数计算植被覆盖度时取累计频率为5%的NDVI值为NDVIsoil,取累计频率为95%的NDVI值为NDVIveg。由此得出植被覆盖度的估算公式如下。

2.3 研究区植被覆盖度变化趋势分析

利用线性倾向趋势估计对1990—2015年间研究区的植被覆盖度进行趋势分析,即选取年平均植被覆盖度值在像元尺度进行一元线性回归,通过对植被覆盖度均值的回归运算分析研究区植被覆盖度的变化趋势[19]。

式中,Sslope为回归斜率,n为监测年数;Fi为第i年的植被覆盖度值。

回归斜率可以反映出1990—2015年植被覆盖度的变化趋势与幅度,当斜率大于0时,表明植被覆盖度呈上升趋势,当斜率小于0时,表明植被覆盖度呈下降趋势,且斜率的绝对值越大,变化幅度越大。基于该斜率可以计算研究区内的植被覆盖度变化率,计算公式如下。

植被覆盖度变化率=Sslope/植被覆盖度均值×10×100% (6)

3 结果与分析

3.1 研究区植被覆盖度分级结果

以研究区1990—2015年生长季的TM-NDVI数据为基础,利用像元二分模型估算1990—2015年五台山核心区的植被覆盖度。根据水利部2008年颁布的《土壤侵蚀分类分级标准(SL 190—2007)》,将不同的水土流失等级对应不同的植被覆盖度[20]。结合五台山地区的实际情况,将植被覆盖度大小分为5级:<30%(低植被覆盖度)、30%~45%(中低植被覆盖度)、45%~60%(中等植被覆盖度)、60%~75%(中高植被覆盖度)和>75%(高植被覆盖度)。分级结果如图1所示。

从图1可以看出,五台山地区的植被覆盖度分级分布有较强的空间规律性,总体呈现中间高、四周低的趋势。这与五台山地区的地形状况有关,中间为山区,森林、草甸面积大,受人类活动扰动较小;周边为居民聚集区,森林、草甸面积小,受人类活动扰动大。从各年份的植被覆盖度情况来看,1990,1995年研究区中的山区多为高植被覆盖度区域,2000,2005,2010年研究区以中高分辨率区域为主,但中低、低分辨率区域逐渐增多,到2015年时研究区内的中低、低分辨率区域达到最多,高分辨率区域也是6期影像中最少的。

3.2 研究区植被覆盖度变化

表1 1990—2015年植被覆盖度平均值

表1为6期影像植被覆盖度平均值的统计结果,可以看出,2015年与1990年相比,植被覆盖度平均值下降约21百分点,2000—2010年植被覆盖度变化最明显,10 a约降低了15.06%。从图2可以看出,研究区的植被覆盖度呈现不断下降的趋势,且2000年以后的下降速度明显加快。基于表1中的数据对其进行变化趋势分析,得出回归斜率约为-0.009,印证了研究区域植被覆盖度在这25 a中有明显的降低趋势,其植被覆盖度变化率约为15.3%。

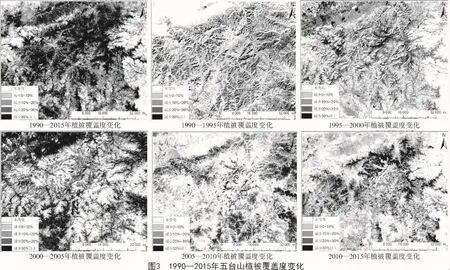

遥感变化检测是通过比值或差值运算得到不同影像的变化区域及变化状况的方法,图3为1990—2015年间植被覆盖度变化检测结果。从1990,2015年的变化检测结果可以看出,研究区植被覆盖度在25 a中变化明显,大部分区域都有不同程度的降低。西台顶西侧、南台顶南侧降低的最为明显,北台顶北侧的变化相对较小,东台顶东侧的变化最小。从各时间阶段的变化来看,2000—2005年研究区植被覆盖度的降低幅度最大,变化区域也最为广泛;1990—1995年降低幅度最小,而且没有变化量明显较高的区域。从各区域变化时间来看,南台顶南侧的植被破坏主要发生在2000—2005年;西台顶西侧与北台顶北侧的变化主要发生在2010—2015年,其他区域的植被破坏在各时间段比较平均,没有植被覆盖度快速降低的明显时间节点。另外,从图3可以看出,这25 a间以台怀镇为中心的五台山旅游区植被覆盖度降低幅度也较大,大部分区域的降低幅度在30%以上,几座台峰的变化尤为明显。

3.3 人为活动对区域植被的影响分析

经过对研究区的实地走访、调查,发现造成该区域植被破坏的原因主要有3点:(1)五台山旅游区内旅游开发对高山植被的破坏;(2)研究区内的矿山开采活动对林地和草地的破坏;(3)旅游开发和矿山开发伴随的道路建设对林地和草地的破坏。

旅游开发的影响区域为台怀镇周边,主要为5座台峰,造成植被破坏的原因包括寺庙建设、停车场等旅游基础设施的建设及频繁的旅游活动。虽然这些建筑的单个面积和总面积都较小,但多分布于亚高山草甸中,由于亚高山草甸的生态比较脆弱,破坏以后的恢复周期较长,因此,旅游开发可能会导致5座台峰台顶及周边海拔较高区域的草甸造成难以修复的破坏。近年来,五台山的旅游开发力度越来越大,5个台顶的寺庙都在扩建,通往台顶的道路也在不断扩宽,这些开发活动都对台顶及周边的亚高山草甸造成了较大的破坏。

矿山开采区域分布于五台山风景区的外围,但由于开采区的面积大,开采活动对植被、水体、土壤等自然因素都有严重影响,因此,矿山开采对五台山的生态环境影响最深远。五台山周边的矿山开采区距离台怀镇直线距离在10~50 km,南台顶南侧的五台县境内、南台顶西侧的代县境内以及西台顶西侧的繁峙县境内是分布最聚集,面积最大的区域。由于矿山开采区的分布区域分散、面积大、海拔范围大,因此,对区域内的林地和草甸影响都较大。

道路建设的目的是为旅游开发、矿山开采及周边居民服务,因此,多分布于旅游区、居民区和开采区的周边。旅游区中的道路宽度约5~15 m,海拔越高,道路的宽度越窄。这一部分道路主要影响5座台峰的植被,由于台顶部分区域的土质较为稀松,因此,在这些区域道路的破坏区域远超道路本身范围。采矿区周边的道路,由于要满足大型货车的运行,且建设过程不规范,因此,宽度在5~30 m范围内不等。这部分道路破坏的植被主要为五台山周边山区的林地和部分海拔较高区域的草地。在调查过程中还发现,五台山周边的风力发电站建设过程中的道路建设也造成了较大面积的植被破坏。风力发电站主要分布于西台、中台、北台西侧部分海拔较高的山体顶部,这些区域的植被多为草甸,这些区域的道路影响的植被也多为草甸。道路本身的面积虽然不大,但由于它本身的分布范围广、海拔跨度大,且道路周边的人类活动频繁,因此,对植被影响较大。

4 结论与讨论

1990—2015年,研究区的植被覆盖度降低约21%,降低趋势明显,其中在2000—2010年植被覆盖度降幅最大,年平均降幅达到1.5%。植被覆盖度变化最大的区域为南台西南侧与西台西侧,大部分区域的降幅都达到了30%以上。野外实地调查发现,南台西南侧和西台西侧都分布有大面积的矿山开采破坏区,这些区域的植被覆盖度大幅降低可能与矿山开采活动有关。五台山的5座台峰位于五台山草地自然保护区的范围内,自1990年以来该区域的植被覆盖度也明显降低,且近年来降幅不断增大,5个台顶的旅游开发活动可能是造成这一变化的重要原因。此外,旅游开发、矿山开采过程中伴随的道路建设也对五台山地区的植被有较大的影响。综上所述,五台山地区的人为开发、开采活动是造成该区域近年来植被覆盖度持续降低的重要原因。

针对上述的五台山植被变化现状及其原因,特提出以下建议。在五台山的5座台峰高海拔区域发展生态旅游,减少人为旅游开发活动对草甸的影响;加强对该区域,尤其是亚高山草甸区域道路建设的规划,尽量避免不必要的道路建设,减少道路建设对植被的影响;加强对矿山开采区的规划和管理,避免不规范甚至违法的开采活动;加强对开采区的生态恢复工作,避免对区域生态造成不可逆的破坏;加大对五台山区域植被及生态的监测力度,保障对区域植被变化信息的及时获取。

参考文献:

[1]樊文华,郭先龙,池宝亮,等.五台山草地自然保护区草地资源的开发利用[J].中国草地,1999(2):13-16.

[2]李伟涛.高分辨率遥感森林植被分类提取研究[D].北京:北京林业大学,2016.

[3]王坎,唐瑶,王玲玲.基于遥感技术的十八里长峡自然保护区保护效果监测与评估[J].华中师范大学学报,2015,49(6):929-935.

[4] BURNETT C,FALL A,TOMPPO E.Monitoring current status of and trends in boreal forest landuse in Russian KARELIA[J].Conservation Ecology,2003,7(2):1850-1851.

[5]JUSOFF K,SETIAWANI.Quantifying deforestation in a permanent forest reserve using vectorised Landset TM[J].Journal of Tropical Forest Science ,2003,15(4):570-582.

[6]刘文军.基于遥感技术的土地利用/土地覆盖现状信息提取研究:以艾比湖湿地保护区为例[J].新疆环境保护,2007(3):1-4.

[7]白振平,刘洪利.雾灵山植被变化遥感监测[J].首都师范大学学报,2003,24(4):59-62.

[8]张利利,陈建强.山西五台山风景区生态旅游构想[J].安徽农业科学,2011,39(5):2903-2905,2913.

[9]程占红,赵蒙.旅游干扰对五台山植被景观区植物多样性的影响[J].干旱区地理,2012,35(4):578-586.

[10]张建彪,闫美芳,上官铁梁.五台山亚高山草甸的β多样性研究[J].西北植物学报,2006,26(2):389-392.

[11]刘宏芳,袁建英.五台山植被景观格局分析[J].山西农业大学学报,2012,32(5):437-441.

[12]袁建英.五台山地区植被景观生态研究[D].太原:山西大学,2001.

[13]牛宝茹,刘俊蓉,王政伟.干旱区植被覆盖度提取模型的建立[J].地球信息科学,2005,7(1):84-97.

[14]王宇琛,李松鸣,王霄,等.汾河流域2001—2013年植被覆盖时空变化及其对气候因子的响应 [J].山西农业科学,2016,44(5):640-645.

[15]周湘山,孙保平,李锦荣,等.内蒙古卓资县土地利用与植被覆盖动态变化[J].山西农业科学,2011,39(9):981-986.

[16]王国芳.基于遥感技术的植被覆盖度的动态监测[J].山西农业科学,2015,43(5):592-595.

[17]刘宇.基于遥感的若尔盖湿地保护区沙化草地时空变化特征分析[D].雅安:四川农业大学,2014.

[18]任唯敏.植被指数计算区域植被覆盖度的适用性研究 [D].西安:西北大学,2012.

[19]俞世荣,郭蔼平.农业研究中的多元回归分析和矩阵浅介[J].天津农业科学,1983(1):34-44.

[20]詹起林.基于森林植被指数的快速生态评价:以九寨沟景区为例[D].上海:上海师范大学,2012.