乡村旅游培训需求性别差异分析※

——以四川省民族村寨地区为例

2018-05-17曹李梅朱玉蓉

曹李梅 朱玉蓉

(1.海南大学旅游学院,海南 海口 570228;2.四川农业大学旅游学院,四川 成都 611830)

研究表明,乡村旅游作为后现代社会人们回归自然的载体和农村经济发展的新增长点[1],已成为市场需求旺盛、富民效果显著、发展潜力巨大的新产业、新业态、新模式,受到各界广泛关注与重视。然而,乡村旅游培训作为供给面要素,是解决当前全域旅游背景下接待服务质量低、从业者服务意识差等问题的关键,学术界却未给予应有的关注,基于社会性别视角研究乡村旅游培训需求的文献更是鲜有。基于此,本文以四川民族村寨地区乡村旅游从业者为研究对象,研究其培训需求,并分析比较不同性别旅游从业者在不同培训要素的差异性,以期通过性别差异研究对乡村旅游培训产生借鉴意义。

1 文献综述

乡村旅游发展势头强劲,已成为研究热点,其中民族村寨地区乡村旅游研究集中在以开发研究[2]、发展模式研究[3]、可持续发展研究[4-5]、利益相关者研究[6]为主的案例分析,及以乡村性[7]、功能构建[8]、价值再造[9]为主的理论完善,其中大多民族村寨地区乡村旅游的理论和案例研究的建议措施中都提到要大力发展教育培训。由此,在尊重不同性别从业者的需求意愿的前提下,注重时间、地点、方式、内容的有效结合与创新,分阶段、分层次地对不同从业者开展培训显得尤其重要[10]。

乡村旅游研究对象的性别差异会对研究结果产生微妙影响[11]。从乡村旅游与农村女性的关系来看,女性已经成为推动乡村旅游发展的重要力量。与此同时,乡村旅游也对女性产生积极的正向影响,主要表现在乡村旅游为女性就业机会、经济收入、生活方式、劳动负担、闲暇时间、教育赡养、社会网络等带来明显积极变化,更为重要的是通过职业培训和外界交往提高了女性受教育程度[12],同时影响了对家庭再生产活动的性别关系[13]。

2 研究设计

2.1 研究设计

本研究采用问卷调查法。调研地点主要以四川民族村寨地区为主,包括四川省阿坝州理县、四川省西昌市普格县、四川省西昌市会理县、四川省西昌市盐源县、四川省阿坝州九寨沟县、四川省阿坝州松潘县、四川省阿坝州小金县等地区,涉及汉族、藏族、羌族、彝族、蒙古族和回族等民族。问卷参考国内外有关文献设计,采用李克特5点量表度量,第一部分为人口学特征和社会属性,第二部分为旅游相关培训需求情况。调研时间为2014年12月—2015年3月。共发出问卷300份,回收有效问卷227份,有效率为75.67%。

2.2 样本描述性统计分析

统计发现,男性占比57.20%,女性占比42.80%,性别比例较为平衡。样本中以四川省阿坝州松潘县所占比例较多,四川省西昌市会理县占比则较小,藏族同胞占比较多,而回族同胞占比较少,年龄集中在18~32岁,受教育年限集中在9年或12年,未婚者占比只有30%。

2.3 卡方检验

本研究采用SPSS19.0软件进行卡方检验。卡方分析是用于检验两个名义变量之间是否存在联系的统计分析方法,P值表示检验的显著程度,P值越小,说明显著程度越高。本次卡方检验中所设定的显著程度为0.05[14]。

3 乡村旅游业相关培训的供需情况

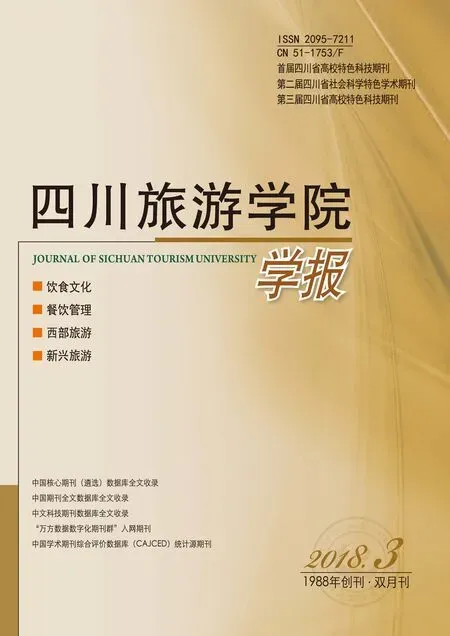

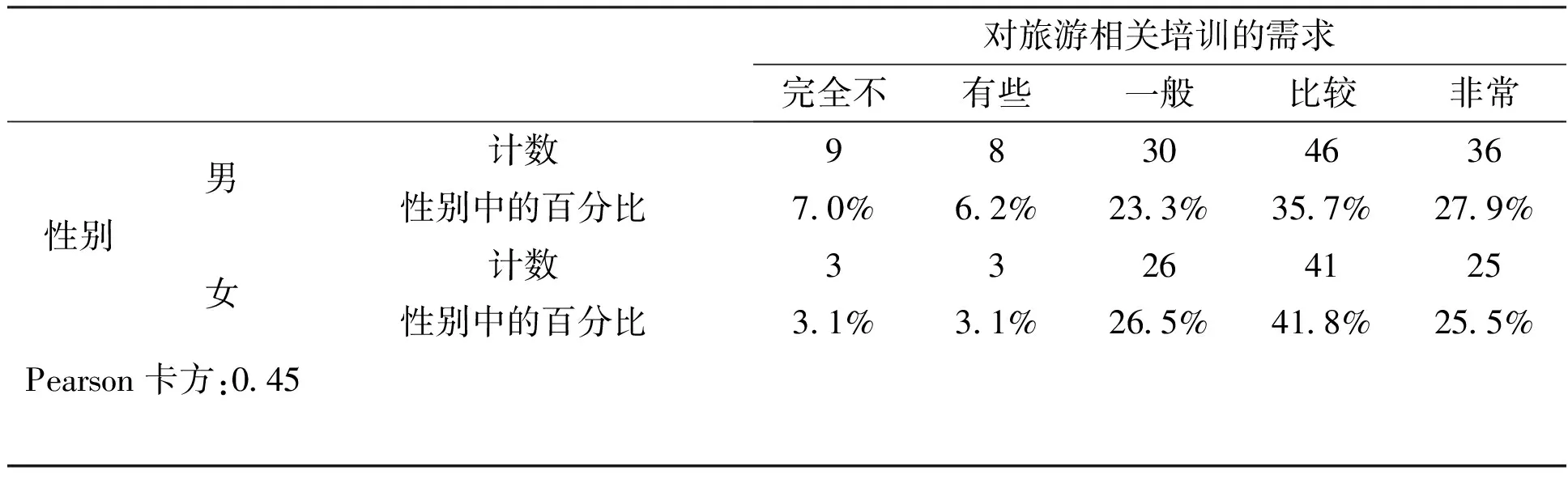

统计结果显示,四川省民族村寨地区的大部分农民对参与旅游业相关培训的态度积极,分别有27.90%和35.70%的男性受访者非常愿意或比较愿意参加相关培训,女性中非常愿意和比较愿意参加培训的受访者比例为25.50%和41.80%。卡方检验的结果证实了以上表述(如表1所示),即无论性别,大部分人都急切希望得到较为正规的培训。但政府或正规团体组织的旅游相关培训极少,且没有行之有效的课程体系和组织方式来平衡需求和供应之间的关系,导致四川省民族村寨地区大部分人较少接受由政府或正规团体组织的旅游相关培训,男性中从未参加和很少参加旅游培训的比例分别为26.4%和32.6%,女性分别为28.6%和35.7%,如表2所示。由此可见,乡村旅游从业者在旅游培训需求和实际参加旅游培训两个方面不存在性别差异,且两者呈反比关系。

表1 旅游业相关培训需求情况

表2 接受旅游相关培训的实际情况

4 乡村旅游培训需求性别差异分析

4.1 乡村旅游培训内容的性别差异分析

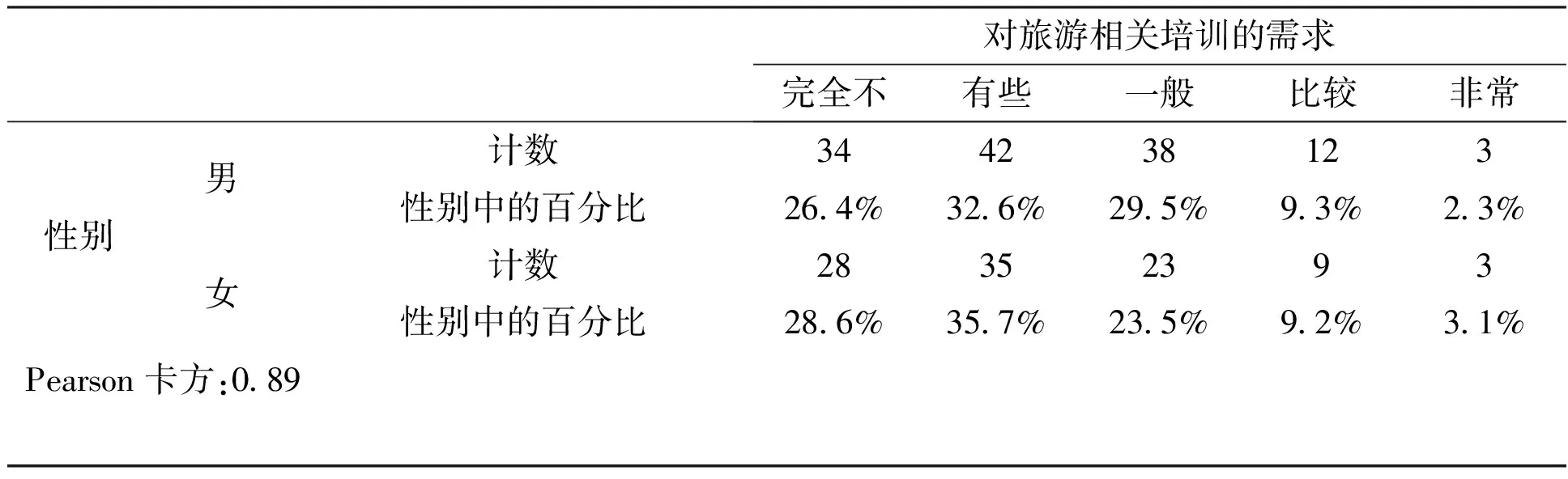

本文分别对性别与19种旅游培训内容之间的关系进行卡方检验。统计结果显示,在培训内容的历史民俗知识(P=0.013)、财务会计(P=0.036)、菜肴制作(P=0.002)、市场营销(P=0.031)、企业管理理念(P=0.012)、卫生安全知识(P=0.046)中存在性别差异。

对不同性别的乡村旅游从业者在历史民俗知识培训需求上做进一步分析发现,女性乡村旅游从业者比男性乡村旅游从业者更急需得到历史民俗知识相关的培训,如表3所示。

表3 历史民俗知识培训需要程度的性别差异

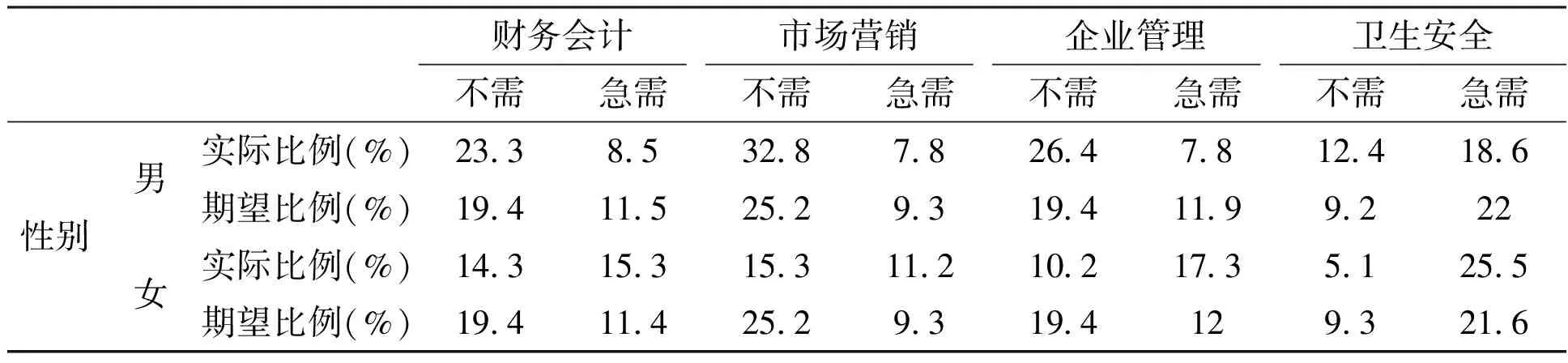

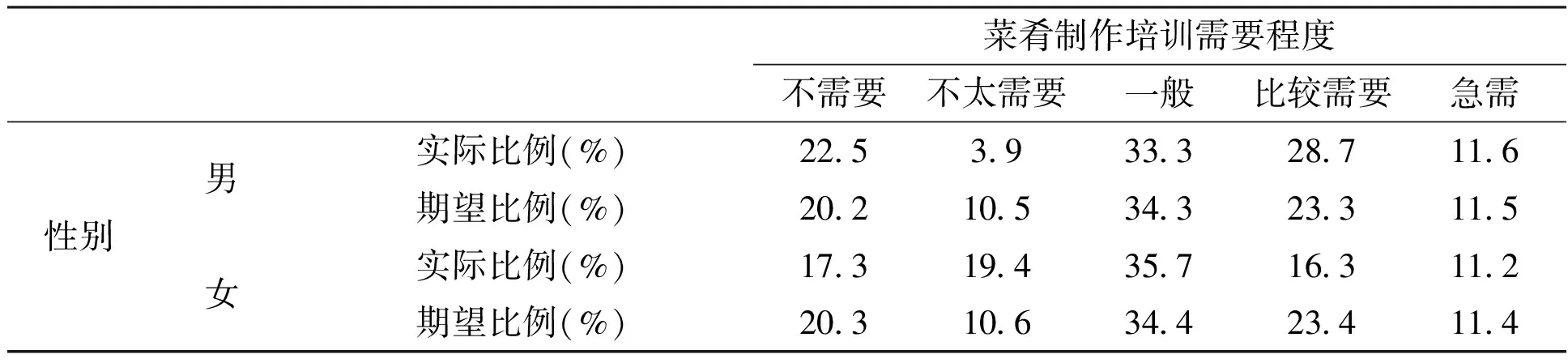

类似地,对不同性别的乡村旅游从业者在财务会计、菜肴制作、市场营销、企业管理理念、卫生安全知识培训的需求程度进行进一步分析发现,女性乡村旅游从业者对财务会计、市场营销、企业管理理念、卫生安全知识四种培训内容具有强烈需要,如表4所示。男性乡村旅游从业者更倾向于获得较多或大量关于菜肴制作的培训,如表5所示。

表4 培训内容需求程度的性别差异

注:调查时,财务会计、市场营销、企业管理理念和卫生安全知识均设五等选项,此处选取较大研究价值的“不需要”和“急需”两项进行罗列。

表5 菜肴制作培训需要程度的性别差异

4.2 乡村旅游培训时间、地点、方式、培训教师群体的性别差异

分别对性别与培训时间、培训地点、培训方式、培训教师群体之间的关系进行卡方检验。统计结果显示,培训地点存在性别差异(P=0.002),但与培训时间、培训方式、培训教师群体不存在性别差异。

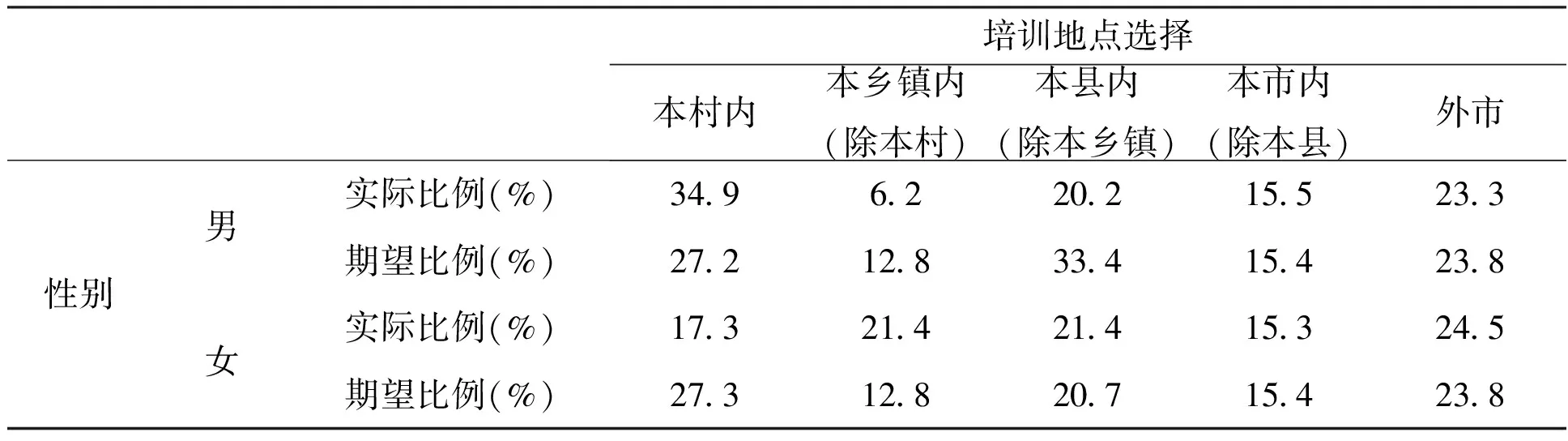

对不同性别的乡村旅游从业者在培训地点选择上做进一步分析发现,女性乡村旅游从业者对在本乡镇内(除本村)、本县内(除本乡镇)、外市进行培训的实际比例高于期望比例,在本村内、本市内(除本县)进行培训的实际比例低于期望比例;男性乡村旅游从业者对在本乡镇内(除本村)、本县内(除本乡镇)、外市进行培训的实际比例比期望比例低,在本村内、本市内(除本县)进行培训的实际比例比期望比例高。因此,女性乡村旅游从业者更倾向于在本乡镇内(除本村)、本县内(除本乡镇)、外市进行培训,男性乡村旅游从业者更倾向于在本村内、本市内(除本县)进行培训,如表6所示。

表6 培训地点选择的性别差异

5 结论、不足及实践意义

5.1 结论

总体上,四川省民族村寨旅游从业者对于参与旅游业相关培训态度较为积极。在旅游培训需求和实际参加旅游培训两个方面不存在性别差异,且两者呈反比关系。

在培训内容的需求方面,历史民俗知识、财务会计、菜肴制作、市场营销、企业管理理念、卫生安全知识等培训内容存在性别差异。女性乡村旅游从业者比男性乡村旅游从业者更急需或非常需要得到历史民俗知识、财务会计、市场营销、企业管理理念、卫生安全知识5类相关的培训,而男性乡村旅游从业者更倾向于获得菜肴制作的培训。

培训地点需求存在性别差异,而旅游从业者对培训时间、培训方式、培训教师群体的需求不存在性别差异。女性乡村旅游从业者更倾向于在本乡镇内(除本村)、本县内(除本乡镇)、外市进行培训,其中对在本县内(除本乡镇)的期望最高。男性乡村旅游从业者更倾向于在本村内、本市内(除本县)进行培训,其中对在本村内的培训期望最高。

5.2 不足及实践意义

本次研究结论对于开展乡村旅游培训的实践意义如下:

未来培育乡村旅游从业者应关注不同培训需求与性别差异,进而持续发展乡村旅游。男性和女性乡村旅游从业者在培训内容的法律法规及旅游行业规范、惠农政策、计算机操作、外语、普通话、接待礼仪、客房服务、前厅服务、餐饮服务、向导服务、演绎表演、消防安全知识、环境保护知识等方面未有统计上的性别差异,这说明对于以上培训内容无论男女皆有极大需求,政府和旅游培训提供者在培训中应提供更多、更详尽的关于以上培训的内容,将这些内容与乡村旅游的实际情况相结合,使其培训教材更加系统性、整体性、针对性。

在尊重不同性别从业者的需求意愿的前提下,注重时间、地点、方式、内容等要素间的有效结合与创新,分阶段、分层次地对不同从业者开展培训显得尤其重要。男性和女性乡村旅游从业者在培训地点的远近上体现出不同倾向,也与传统思维中女性应擅长菜肴制作,男性则精通市场营销、企业管理理念的思想不同,在培训内容的提供上应关注男女的不同需求,同时有针对性地进行培训地点选择。

当然,本文也有许多需要改进之处,例如通过更多案例证实和矫正性别与乡村旅游培训需求之间的联系,以及通过多元统计法研究性别对培训需求的影响程度和其他变量的作用程度等。

参考文献:

[1]卢小丽,成宇行,王立伟.国内外乡村旅游研究热点:近20年文献回顾[J].资源科学,2014,36(1):200-205.

[2]廖慧怡.基于《里山倡议》的乡村旅游发展途径初探:以台湾桃园地区对乡村旅游转型的需求为例[J].旅游学刊,2014,29(6):76-86.

[3]邓辉.生态家园:文化遗产型特色民族村寨发展的有效模式:基于武陵山区彭家寨的调查[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2014(5):50-54.

[4]曹端波,陈菓.西部民族地区乡村旅游中的环境问题与可持续发展[J].生态经济,2008(10):109-112.

[5]徐刚.贵州乡村旅游可持续发展的困境及破解:以安顺天龙屯堡为例[J].贵州社会科学,2014(8):116-118.

[6]魏鸿雁,陶卓民,潘坤友.基于乡村性感知的乡村旅游地游客忠诚度研究:以南京石塘人家为例[J].农业技术经济,2014,3(3):108-116.

[7]尤海涛,马波,陈磊.乡村旅游的本质回归:乡村性的认知与保护[J].中国人口·资源与环境,2012,22(9):158-162.

[8]邓爱民,黄鑫.低碳背景下乡村旅游功能构建问题探讨[J].农业经济问题,2013(2):95.

[9]王琼英,唐代剑.基于城乡统筹的乡村旅游价值再造[J].农业经济问题,2012(11):66-71.

[10]邹淑珍,焦庚英.论新农村建设背景下乡村旅游从业人员的培训[J].教育学术月刊,2008(9):76-78.

[11]Petrzelka P,Krannich R S,Brehm J,et al.Rural tourism and gendered nuances.[J]. Annals of Tourism Research,2005,32(4):1121-1137.

[12]何景明.国外乡村旅游研究述评[J].旅游学刊,2003,18(1):76-80.

[13]王伊欢,王珏,武晋.乡村旅游对农村妇女的影响:以北京市延庆县农村社区为例[J].中国农业大学学报(社会科学版),2009(3):52-60.

[14]阚如良,史亚萍,Hsiang-te Kung,等.民族文化遗产旅游地妇女社会角色变迁研究:以三峡步步升文化村为例[J].旅游学刊,2014(4):19-27.