亚明与百年中国美术思想的四次辩争

2018-05-16张宗明

□ 张宗明

1913年,鲁迅在《拟播布美术意见书》中称美术的目的与致用是“可以表见文化”“可以辅翼道德”“可以救援经济”。这种观点远不如蔡元培的“以美育代宗教”流传得广,正如吕澂的《美术革命》口号远不如陈独秀的“革王画的命”喊得响亮来得直接一样。而康有为1917年“中国近世之画衰败之极矣”的呐喊,唤醒了刘海粟《画学上必要之点》文中讽喻的“终日伏案摹仿前人画派”的“吾国之画家”,百年中国美术思想的四次辩争由此便拉开了帷幕。

第一次美术思想辩争。1919年蔡元培《在北京大学画法研究会上的演说》提出“中国画始自临摹,外国画始自写实”,“甚望学中国画者,亦须采西洋画布景写实之佳,描写石膏物像及田原风景”(《二十世纪中国美术文选》上册第36页),继康有为、陈独秀之后推波助澜地将美术思想以写实求变郑重提出了。次年,徐悲鸿发表《中国画改良论》(1920年6月由北大绘学杂志社编辑出版《绘学杂志》第一期),指出“中国画学之颓败,至今日已极矣,夫何故而使画学如此其颓坏耶?曰惟守旧”。自此,以主旨为临摹还是写生、守旧还是创新的美术思想辩争在20世纪之初的画界甚嚣尘上,当时的京城画坛翘楚金城以他的“学画要有三要素,一考察天然之物品;二研究古人之成法;三试验一己之心得”的言论和精于摹古的画风自觉地站在了蔡、徐的“对面”。金城是中国画学研究会的创办者,他的主张代表相当一批画家的看法,画法研究会是以保存国粹复兴国画为己任,标榜正统,总的倾象是保守的。陈衡恪也以《文人画之价值》为文,从画家修养与技道的角度,不是对开拓的指引而是对传统的阐释,成为金城的殿军。1922年5月出版的上海《美术》杂志中吕澂的那篇《美术发展的途径》从哲学实践论的视角“先要明白人们为什么美术活动,这活动的物质怎样,究竟怎样”三个方面阐述观点,又引出了梁启超《美术与生活》《美术与科学》两篇宏文,美术思想辩争的内含和外延在扩大。

1929年徐悲鸿的《惑》一文所引发的“连锁反应”将第一次美术思想辩争推向高潮。《惑》文是将马蒂斯甚至吴昌硕都骂在“毫无真气无愿力一种Art Conventionel之‘四王’充塞及外行而主画坛”之列了,求像写生如潮般地淹没意象写意这是此论争之后数十年美术发展的实况,我们在充分肯定近百年美术进步的同时,客观地说徐悲鸿的观点也是有点偏颇的,只是在20世纪初的“四王”一统、摹古成风的背景下还是有积极意义的。之后,徐志摩写了《我也“惑”—与徐悲鸿先生书》、李毅士写了《我不“惑”》,徐悲鸿再写《“惑”之不解》及《“惑”之不解(续)》,拉锯式的唇枪舌剑,将中国画的时弊与方向辩了个透彻,但思想是难以统一的,也正因为百家争鸣各持己见的学术氛围,才能使20世纪之初因袭成风的中国画在改良革新的论争中苏醒和进步。最后是杨清磬以《“惑”后小言》就方家们的“惑”之争说道:“是‘惑’之天地继长增高予艺人于不少兴奋。于此沉寂冷酷无情之社会里,散漫而庞杂之艺坛上,忽而‘冷火中爆出个热栗子来’,实是艺术界大好现象”。并言明“志摩兄又来洋洋大文,计六七千言。本刊地位及时间上均不能容,惟有暂为保存,俟有继续出版之机会再为刊布”(《二十世纪中国美术文选》上册第226页)。可见,如不是杨清磬硬生生地划句号,争论还会持续的。从以上文章发表时间上看,“惑”之争论集中在1929年。此时,亚明只不过是五六岁的孩童,此争论如果对亚明有所影响的话也是在中华人民共和国成立后,他成为江苏美术工作领导者、组织者的中年之后,当时的亚明对美术思想界百年间的第一次论争是无所闻、无所思的。

亚明 峡江云 纸本设色 1981年

第二次美术思想辩争。当然,第一次美术思想辨争并没有因杨清磬的一篇小文能轻易完结,辨争一直在持续,只是不太集中罢了。按照水天中的观点:从“五四”前后至40年代末,中国画的论争可分为两个阶段:“五四”至抗战前争论的交点是革新的必要性及对中国画时风的批判;抗战后至解放,争论双方对革新绘画实践进行梳理和检讨。1947年的中国画年鉴上还刊有两篇观点不同的文章,凌叔华的《我们怎么看中国画?》和秦宣夫写的《读〈我们怎么看中国画?〉》,不同观点同台亮相,只是应和者鲜,没有形成大的影响罢了。同年10月16日徐悲鸿发表在北平《世界日报》上的《新国画建立之步骤》(可说是徐悲鸿1925年《对于艺术教育之意见》的完备和行动纲领)则为20世纪50年代初的中国美术思想的第二次大辨争埋下伏笔。直到1954年蔡若虹在《美术》杂志创刊号上的《开辟美术创作的广阔天地》指出“我认为,在目前的创作思想中,严重地阻碍着创作的广泛发展的中心问题是,对于造型艺术的特定功能(形象的特点和形象的作用)缺乏正确的理解。”(《二十世纪中国美术文选》下册第2页),辨争的大戏再次上演了。

1954年王逊在观看了中国画研究会第二届美展后写了《对目前国画创作的几点意见》,归纳起来“说明我们今天国画创作中的最根本的问题仍是属于思想范围的审美思想和创作思想的问题。无论人物、花鸟、山水所遭遇的问题是共同的:画家要与人民共忧喜,同爱憎,画家才能最后达到要据生活以创造艺术的目的”,他是倡导源于生活高于生活的现实主义创作观的。1955年1月邱石冥提出了不同意见的商榷文章《关于国画创作接受遗产的意见》及徐燕孙《对讨论国画创作接受遗产问题的我见》。继而又有秦仲文的《国画创作问题的商讨》、张仃的《关于国画创作继承优良传统问题》,争论的焦点在于创新还是继承,如何继承。50年代的中国画面临的问题是:如何正确对待反映现实生活、为人民服务,如何深入生活与工农兵相结合,如何克服旧形式与新内容的矛盾,如何开展社会主义新时期的美育及中国画创作要体现时代性等。尽管画家们的思想不统一,但是,时代之于美术的主流旋律却是高亢的:要写生不要临摹,要反映现实生活不要因循守旧,要服务人民不要有闲阶级趣味,这成为时代之于国画创作的新要求。时任文化部副部长周扬的《关于美术工作的一些意见》算是中止了这场争辩,文艺为工农兵服务是方向,倡导百花齐放,百家争鸣。之后的美术教育“徐蒋体系”成为主流,中国画系改为彩墨画。1962年《美术》编发了一组不同声音的来稿,可从一个侧面反映当时的情况。同年《美术》第4期首发了孟兰亭的《来函照登》:“恕我直言,你刊对笔墨功力深的老一辈画家的作品,虽有所表彰,但感不足,而无甚功力可言的,虚有其表的画子,却发了又发,谈了又谈,这能算是重视传统吗?”之后就是施立华的《喝“倒彩”》和李恁的《与孟兰亭同志商榷》,两种观点正面交锋,石鲁被当作靶子被双方评析了一番。事隔四十多年后的今天,谁还会怀疑石鲁画作的创新意义呢?

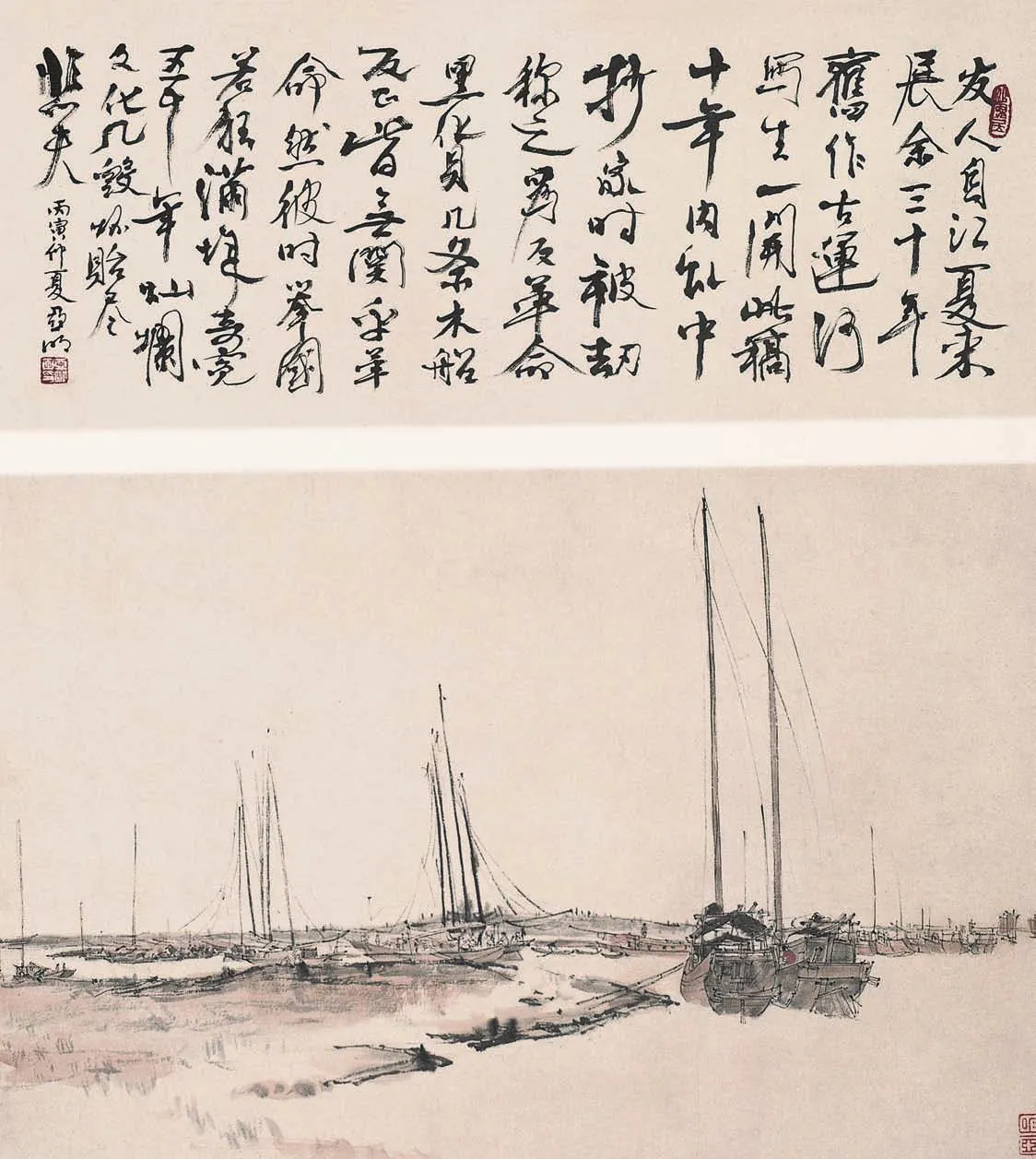

亚明 运河写生 纸本设色 1986年

第二次美术思想辨争时的50年代中期,此时亚明是江苏美术工作的组织领导者,耳闻目睹、参与其中。从潘天寿《谁说“中国画必然淘汰?”》可知,早在1950年秋天,江丰在华东美术学院(今中国美术学院前身)一次国画改革研讨会上说“中国画不能反映现实,不能作大画,必然淘汰”。对江丰的观点亚明是反对的。在1955年上海成立华东美协大会期间,江丰再次提出“打倒中国画”,并说:“如果画一张毛主席像,抬出去游行,用木刻、油画都可以,用国画行吗?一阵风就吹坏了,这种画要他有什么用呢?”亚明当面辩道:“凡是人民喜欢的东西,我们都不能取缔”,“国画是中国人创造出来的,几千年了,为什么要在我们这一代人中消灭呢?只要人民喜欢,我们都要保留。国画不能打倒,也打不倒。”(《画人亚明纪念文集》第60页)。亚明是言行一致的,不仅他自己丢弃了多年的木刻刀拿起毛笔改画中国画,还于1960年9月组织江苏画家团的二万三千里写生,提出“时代变了,笔墨不得不变”的创作观,“山河新貌”画展用作品说话,证明了中国画的时代意义,由此创立了“新金陵画派”,把江苏美术推向了一个时代的新高度。

亚明 泪松图 纸本水墨 1976年

在此还要记述:1954年《新建设》杂志编辑部资助李可染、张仃出去写生,于是有了那次著名的江南写生,当时从法国留学回来的罗铭也参加了,历时三个月,回来后三人在北海公园办了展览。江丰也去看了,他由此改变了立场,觉得写生创作是中国当代山水画的出路,肯定了这个展览。后来,在他的努力下,中国画专业在中央美术学院得到恢复。吴冠中在看过展览后写了篇文章,称此展是“中国山水画的里程碑”。这是在亚明组织江苏画家二万三千里写生及“江山新貌”画展前五年,在美术界有重大影响的写生展。

第三次美术思想辩争。如果说前二次论争使“五四”以降的中国画改良论得到发展和实践的话,那么,发生在20世纪80年代的第三次美术思想辩争则是突破了中西绘画的界限,将中国画置于改革开放的大背景下进行思辨与考量,最著名的要数李小山的中国画穷途末路论。

1985年的《江苏画刊》第七期刊登了李小山的《当代中国画之我见》,使“中国画已经穷途末路了”这一说法成为了美术界的时髦话题。从1976年“文化大革命”结束,美术界开始了总结与思考。至80年代末,二十年的探索和发展的结果是:十年文革的“红、高、亮”模式被“野、怪、乱、黑”取而代之。王琦的《创作自由和自由化》一文是针砭时风的,阐明的观点是:我们需要的是艺术上真正的创作自由,不需要资产阶级的自由化。1981年《美术》第5期王宏建《浅谈艺术的本质》力证“艺术本质特征在于它的真实性、形象性、典型性”,此文是针对吴冠中发表于1980年《美术》第10期《关于抽象美》所主张“抽象美的核心是形式美”的反驳。彭德《审美作用是美术的唯一功能》否定了美术功能的多重性,可以说是对中华人民共和国成立以来美术功用认识论的颠覆。皮道坚从方法论的视角反对把现实主义与非现实主义的矛盾斗争作为美术史及美术评论的“流行公式”,写出了《应当重视美术史研究的方法论问题》(1982年《美术》第9期)。

参加论辩的宏文还有万青屴的《也谈当代中国画》提出继承的发展,并确认了“传统中国画的发展从来没有也不可能限制其它画种的发展,也不会妨碍创新画种的尝试”。周韶华的《再论全方位观照》、潘公凯的《“绿色绘画”的略想》、刘曦林的《中国画与现代中国》……直到高名潞《’85青年美术思潮》,将六届全国美展后一个时期的美术现象归纳为“理性精神与宗教气氛”“直觉与神秘感”“观念更新与行为主义”“它是近现代中国新文化运动精神的待续和发展”。这一批文章把改革开放后民族文化虚无自信下的美术界自我认识的危机、自我价值的失落与回归,纳入到变革的洪流中,由此指明:中国画在当时的开放、变化、动荡,推动并生成了中国画内涵和形式上的现代倾向,变革是第三次美术思想论争一致的主旋律。

身处变革时代的亚明也是不能缄默的。1984年他在中国美协《美术家通讯》(第4期)上撰文指出:“我国绘画成为独立的艺术之后,没有经历过完全摹仿自然的阶段,也没有经历过完全脱离自然的阶段。晋唐以来,中国画渐趋成熟,逐渐明确了‘写意’的道路。它反映为两种倾向,一种偏于‘借物写心’,文人画是其代表;另一种偏于装饰,工笔重彩比较典型,也有介乎两者之间的。不管哪种情况,大都属于意象的范畴。我想,这就是中国画之本质所在”,“我把传统技法概括为一句话是‘有规律,无定法’。多年来,我就是用这个观点从事我的创作实践的”。“有规律,无定法”是在尊重中国画创作几千年发展传统的基础上解放思想,既不囿于陈法窠臼,又为中国画时代性赋予巨大的开拓空间,他明确中国画无新旧之分有文野之别,没有割裂传承与发展,避免了争执,使时代之于新国画的现实要求融入作品创作之中,催生了一批力作的诞生。

第四次美术思想辩争。80年代至今的30多年,中国画的创作队伍和作品面貌都发生了巨大变化,突破了以往的模式,多种风格蔚然并存,且形成新的地域性绘画特色,如新金陵画派、黄土画派、关东画派、新黄山画派等。因此,伴随新国画的发展,中国画品评标准的界定就成为20世纪末的焦点,于是吴冠中的“笔墨等于零”一石激起千层浪,引发第四次美术思想大论争。

吴冠中自80年代始亮出了一系列的艺术观点,从《绘画的形式美》《关于抽象美》至《内容决定形式?》《扑朔迷离的意境美》,但这些都不及《笔墨等于零》为人所关注。此文1992年3月在香港《明报》首次发表时并没引起理论界注意,1997年11月在《中国文化报》再发表时引起了广泛争论。张仃以《守住中国画的底线》、万青屴以《无笔无墨等于零》率先撰文批评,继而画坛各路人等执笔各抒己见。

为什么笔墨等于零会引发关注和争论?因为进入90年代后,中西文化因改革后国门的打开而更交融,西风东渐是大的趋势,新文人画、试验水墨、行为艺术、架上绘画解构等现象涌入美术领域,什么才是中国画,怎样品评中国画,标准是什么,如何界定,这些问题模糊不清,中国画的创作现状使以笔墨审美为标准的体系得到冲击与破坏,而笔墨等于零正是直指这一焦点。我以为品评新时期的中国画不能囿于笔墨审美的固有标准,画是抒情言悟的载体,画什么和怎么画在中西技道交融百年后的今天,再固守中国画原有的审美,有点落伍于时代。当然,中国画要姓“中”,要在发展中继承民族性,这是必要的,但这不能成为阻碍中国画突显时代性的拦路石。在中国传统的笔墨纸砚材质前提下,探索地开拓方法和形式的作品,无论其是否恪守了笔墨审美的标准,都是应当有一席之地,以此来回望吴张两先生的论争,对其必要性则当有另一番考量与定位。

亚明 太湖晨雾 纸本设色 1959年

亚明 春韵 纸本设色 1963年

此时的亚明已隐居苏州近水山庄,专注创作,潜心思考。他五上黄山得稿四十幅,从1992年5月开笔,经过八个寒暑创作出十四幅巨幅山水壁画,画幅总计有600多平方米,还画出了晚年力作《南京大屠杀》,撰写了《悟园随笔》画论,提出“中国画神气为上,形象次之。有神必有形,有形末必有神。物象有神气,生动灵活。反之,死”,还提出“中国画,心迹也。心乃本源,万物万象乃根基”,“迁想妙得,应纳入中国画理法之中。所谓迁想妙得实是多思,智慧从多思中来,思路宽阔深远当有妙品。思乃从生活积累中提炼,这为唯一根本”。他从中国画的理、法、趣、品中寻源,对一生的艺术心得进行思考和总结,在为后学者留下宝贵的精神财富的同时,也是对第四次美术思想论争的一种回应。如果要以此“站队”的话,亚明的观点是对立于吴冠中的,孰是孰非,让时间去淘洗印证吧。■