本溪湖工业遗产群的构成与特征探析

2018-05-16白程予

哈 静,盛 欢,白程予

(沈阳建筑大学,辽宁 沈阳 110168)

本溪湖工业遗产群位于本溪市溪湖区,2013年被国务院列为第七批全国重点文物保护单位。在2017年12月初公布的仅11处被列为国家第一批国家工业遗产名单中,本溪湖工业遗产群就是其中之一。该遗产群以本钢一铁厂旧址为代表,属于我国早期工业文明的历史遗迹,经历了清王朝、民国、伪满洲国和中华人民共和国4个不同的社会阶段,作为新中国钢铁工业发展的最具代表的物质实证之一,更见证了本溪沦为半封建半殖民地和殖民地的历史过程。

1 本溪湖工业发展历程

1.1 殖民工业萌芽时期(1904—1910年)

1904年日俄战争期间,日本财阀大仓喜八郎借战争日军登陆辽宁之际,派遣调查人员沿途勘探东北的资源情况,途经本溪地区时便想将当地丰富的煤铁矿产资源据占为己有[1]。其间,日方掠夺了大量本溪资源,由于安全措施无保证,发生多起矿难。这一时期是本溪近代工业的起源,伴随着战争与掠夺,煤炭工业兴起。

1.2 中日合办时期(1911—1930年)

中日合办时期的本溪工业本质上仍是殖民工业,殖民者不但大肆掠夺本溪矿产资源还残害了许多无辜百姓和煤矿工人,这段时期的工业设备、厂房、厂区等是殖民者罪行的有力见证。但同时,这一时期也是本溪高炉炼铁工业的开端和较为繁荣的时期,该时期内的高炉炼铁生产设备、工艺技术水平、生产规模、产品质量等都处于世界领先地位,对新中国成立后的本溪工业发展产生深远影响。

1.3 水深火热的战争时期(1931—1948年)

1931年“九一八”事变后,日本帝国主义开始更加疯狂地掠夺本溪资源。由于生产规模和产品需求的不断扩大,日方于1941年和1942年相继在本溪宫原地区(今本钢一钢厂)建设高炉、焦炉、团矿、热电厂等辅助生产设施。这一时期的本溪湖工业是日本商人为掠夺我国东北资源而成立的煤、铁、钢联合生产的工业,所生产的产品大部分运回日本,奴役屠杀中国人民,工人处于水深火热之中,生产生活苦不堪言[2]。

2 本溪湖工业遗产群的构成

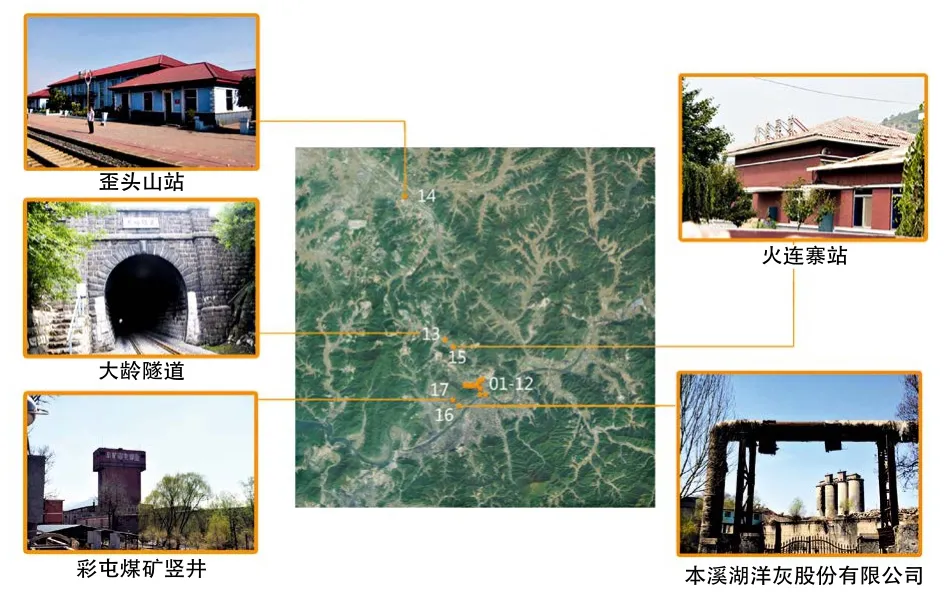

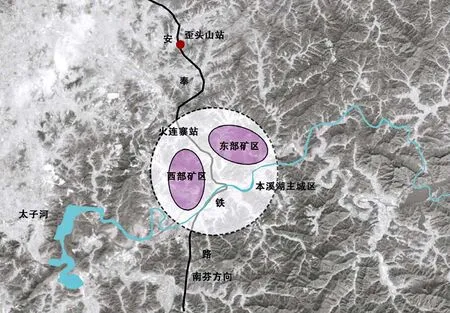

本溪湖工业遗产群由17处工业遗产构成,每个遗产又由不同的工业遗产点组成(图1、图2),整体保存相对完好(表1)。

图1 本溪湖工业遗产群整体分布图

图2 本溪湖工业遗产群局部分布图

3 本溪湖工业遗产群的特征分析

3.1 多建于日俄战争期间及民国期间,体现了日本对本溪资源的掠夺

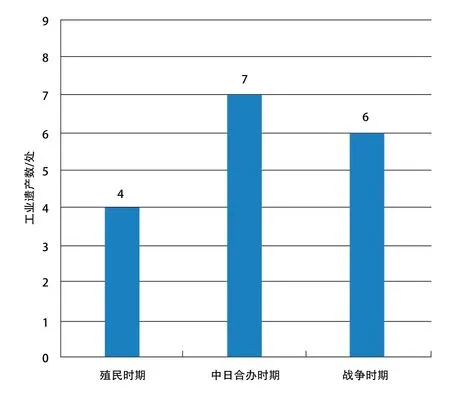

本溪湖工业遗产群有着非常鲜明的年代分布特征,几乎所有的工业遗产均建造于日俄战争及民国期间,体现了日本对本溪资源的疯狂掠夺。其中23.5%,即4处工业遗产始建于1900—1909年期间,如本溪湖煤矿中央大斜井、本溪湖站。这段时期日本财阀大仓喜八郎借战争期间发现本溪丰富的矿产资源后,在溪湖地区非法兴办了本溪湖煤铁公司,至此拉开了本溪近代工业的序幕。同时为了将掠夺的资源运输回国又修筑了著名的安奉铁路。其中41.2%,即7处工业遗产始建于1910—1930年期间,如本钢一铁厂。这段时期为本溪湖煤铁公司中日合办时期。宣统三年(1911年)6月,中日双方分别派员共同对庙儿沟铁矿的埋藏量进行调查,最后确定了开采庙儿沟铁矿并经营制铁业。从此本溪的炼铁工业正式开始,其冶炼规模和技术均属当时世界领先水准。其中35.3%,即6处工业遗产始建于1931—1949年期间,如彩屯煤矿竖井[3]。1949年以后本溪工业生产基本使用以上时期建造的工业设备,因此在这17处工业遗产中没有1949年后兴建的(图3)。

图3 工业遗产年代划分(来源:作者自绘)

3.2 是我国煤铁产业重要的工业遗存

本溪湖工业遗产群其中的本钢一铁厂是中国近代最早的中外合资制铁企业;是日本帝国主义掠夺中国煤铁资源最早和经历侵略时间最长(1905—1945年)的煤铁企业;是日本大仓财阀在中国开办的最大的煤铁企业。作为一个炼铁工业遗址,一铁厂保留了一条完整的炼铁生产线,其中1号高炉是中国现存最早的高炉,是本溪那个时期社会生产力最直接的体现,此外,彩屯煤矿竖井作为炼铁工业另一个重要环节的物质实证,又是当年亚洲最大的竖井,至今仍在开采煤矿中,为本溪工业发展作出巨大贡献,共同构成了工业遗产的保护核心。

3.3 工业遗产类型多样,构成了丰富多彩的工业景观形象

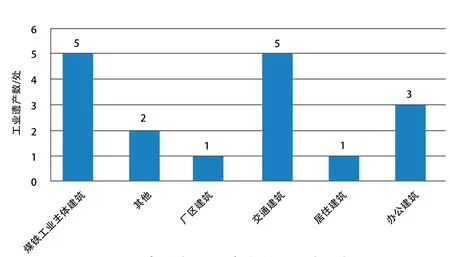

本溪湖工业遗产多属于煤铁工业建筑及附属物和安奉铁路工业建筑及附属物,具体又可分为交通建筑、办公建筑、工厂及附属设施等类别。其中交通建筑及附属设施占29.4%,即5处,如沈丹铁路太子河甲线桥梁。煤铁工业主体建筑及附属设施占29.4%,即5处,如本溪湖煤矿第四矿井。办公建筑占17.6%,即3处,如本溪湖煤铁有限公司旧址。居住建筑占5.9%,即1处,为本溪煤矿劳工棚。厂区占5.9%,即1处,为本钢一铁厂旧址。其他占11.8%,即2处,为肉丘坟和大仓喜八郎遗发冢。丰富的遗产类别构成了一幅多彩的遗产群体景观和画面(图4)。

图4 本溪湖工业遗产群行业类型划分(来源:作者自绘)

3.4 按钢铁生产加工运输产业链分布,体现了煤铁工业特征

高炉炼铁的原料主要为铁精矿、焦炭、石灰石,炼钢的原料又来源于生铁,工艺流程的相关性将本溪湖工业遗产群炼铁类工业遗产串联成一个有机整体[4]。溪湖区含有丰富矿产资源,为冶炼提供了充足的原料。为更加便利的开采资源,采煤工厂分布在矿山周边,如彩屯煤矿竖井、本溪煤矿中央大斜井等。炼铁工厂分布在采煤工厂附近,并由传送装置直接将原料运输至铁厂生产区,如本钢一铁厂。厂内有铁路专用线与安奉铁路本溪湖站接轨,新中国成立后发展为与沈丹铁路本溪站、本溪湖站、本钢主要生产厂矿、原燃材料货场接轨,形成南北贯通的铁路运输网(图5)[5]。本溪湖工业遗产群按照钢铁生产加工运输产业链分布,体现了煤铁工业相关性强的特征。

图5 煤铁工业遗产的产业链空间关联(来源:作者自绘)

3.5 空间分布上呈现出“大集聚,小分散”的格局,形成遗产群体特征

现状14处工业遗产集聚在太子河北部溪湖主城区的矿产资源周边区域,另3处工业遗产,分别为歪头山站、火连寨站、大岭隧道沿安奉铁路分散在距离城区较远的地方,最北部为歪头站,最南部为沈丹铁路太子河甲线桥梁。这些工业遗产在空间分布上形成遗产群体特征,便于后期整体保护与再利用(图6)。

图6 本溪湖工业遗产总体布局分析图(来源:作者自绘)

城区内的14处工业遗产形成“四片区、一轴线”的分布格局。四片区分别为竖井片区、斜井片区、东山片区和一铁厂片区。其中东山片区包括:东山张作霖别墅、大仓喜八郎遗发冢。斜井片区包括:本溪煤矿中央大斜井、本溪煤矿劳工棚、本溪湖煤矿第四矿井、本溪湖煤铁有限公司旧址、本溪湖煤铁公司事务所旧址、肉丘坟。竖井片区包括:本溪彩屯煤矿竖井、本溪湖洋灰股份有限公司。一铁厂片区包括:本钢一铁厂旧址、本钢发电厂二电冷却水塔。4个片区并非孤立存在,他们以钢铁生产加工的产业链相互关联。一轴线为安奉铁路线,串联起本溪湖车站和沈丹铁路太子河甲线桥梁(图7)。

图7 本溪湖工业遗产(城区部分)布局分析图(来源:作者自绘)

4 本溪湖工业遗产群的保护措施与建议

4.1 以煤铁产业链为纽带进行工业遗产的筛选和认定工作,形成完整的遗产群体系

上述17处工业遗址中的工业遗产各具特色和重要价值,共同构成了本溪湖工业遗产群。完整的工业遗产群使人更清晰地了解本溪湖逝去的辉煌工业历史,因此对于煤铁产业链对应的具有重要科技价值工业遗存的补充认定工作是十分关键的,如本钢一铁厂洗煤楼等,使本溪湖工业遗产群更为完整,更为全面地呈现给世人,申保工作也将使其得到更好地保护。

针对本溪湖工业遗产群按煤铁工业生产加工运输产业链分布的特点,保护工作中保存产业链的完整性可以作为保护原则之一。位于产业链环节的遗产点可进行重点保护。如果个别生产流程的一环中的工业遗产缺失,要在保护中加以说明,不可为了完整其产业链而新建“假遗产”,充分保证工业遗产保护的原真性。

4.2 对遗产群进行统一规划设计,并创造多样化的再利用方式

本溪湖工业遗产群的保护可在整体上按区域分成几个部分进行保护,每个部分中包含一些有关联的工业遗产点,且每个部分在整体的系统中要相互关联,这样对于工业遗产的保护才能更加有层次,保护目的更加明确。

本溪可以在尊重其原有“煤铁之城”形象的基础上,结合本溪城市发展现实因素和未来期望,重新塑造适宜本溪的城市形象。具体来说,其总体定位应依据本溪市总体规划及相关上位规划而确定。在整体方向不违背城市发展原则及保持原有风貌的基础上,再确定每个遗产的保护和再利用方式。比如本钢一铁厂,在未来的保护利用方向应参照本溪总体规划,对该地块的用地性质的规划,新建项目的建筑高度、容积率等指标应符合该地块控制性详细规划的硬性要求,同时其风格应符合原有工业风貌,不可肆意规划设计。对于已经划入文保范围的遗产还应遵守相关法律进行保护再利用工作。

4.3 遗产群应突出工业建筑及其附属设备在其中的主体地位

本溪湖工业遗产群虽然数量和类别众多,但其中那些位于生产流程中的工业建筑,比如炼焦炉、洗煤楼、烧结车间等更能够代表本溪湖煤铁工业曾经的辉煌,而那些服务于生产所修建的配套建筑及附属设施却并不具备代表此类工业的典型性。如果仅保护附属设施而对工业主体建筑置之不理,那仅凭剩下的附属设施将不能确切反映煤铁工业特征,不能代表典型的本溪工业,保护意义也大打折扣。其次,建筑遗存有别于一般的遗产,除了具有文物一样的遗产价值外,还具有空间使用价值。在保护与再利用时,要尊重其工业遗产的科技价值,表达出那个时期的钢铁工艺生产力,彰显钢铁城市的工业特色。

4.4 由政府引领,多方式多途径进行工业遗产保护的宣教工作

由政府引领工业遗产保护的宣教工作,针对不同人群进行不同侧重点的宣教工作。比如对于本地市民,重点向其宣传工业遗产相关常识,加强其工业遗产保护意识,倡导其发展工业遗产保护组织并积极发现潜的工业遗产。对于工业遗产的产权人,则结合其工业遗产特点和个人的实际情况,向其宣传适宜的保护及再利用方式,避免工业遗产的不恰当利用。

5 结束语

在如今经济产业结构转型和城市快速发展的大环境下,本溪的主导产业已渐渐由煤炭、钢铁加工等重工业转为制药业、旅游服务业等其他产业。本溪地区一些曾经辉煌的重工业企业在停产后遗留下来的工业遗产虽然具有重要价值,但如果得不到合理的保护利用方式将成为城市发展的负担。合理的保护与再利用方式将赋予逝去的工业遗产“新的生命”,在传承工业文明的同时又能为城市的经济发展做出自身贡献,对本溪这座正在转型的传统工业城市也具有重要意义。

[1]国际工业遗产保护联合会(TICCIH).下塔吉尔宪章[Z],2003.

[2]李伯霖,张静娴.本溪钢铁公司冶金军工史[M].北京:冶金工业出版社1989.

[3]郝元初,赵剑.本钢志第一卷(1905—1985)[M].沈阳:辽宁人民出版社,1989:22.

[4]王丹,朴玉顺.本钢一铁厂工业建筑遗存保护研究[J].沈阳建筑大学学报,2011,13(2):136-141.

[5]王猛.本溪工业遗产与城市形象塑造的关联性研究[J].辽宁科技学院学报,2014,16(1):39.