下颌骨缺损重建术后影响种植体存留率因素的回顾性分析

2018-05-16王明一王慧珊刘剑楠王震周恬曲行舟

王明一 王慧珊 刘剑楠 王震 周恬 曲行舟

下颌骨位于颜面部的中下1/3部位,其解剖位置关键、形态结构特殊,是面部诸骨中唯一可活动的骨,对咀嚼、发音、吞咽等功能有着重要影响。由于肿瘤、外伤等造成的下颌骨节段性缺损,不但破坏了下颌骨的连续性,而且造成了牙列缺损,严重影响了患者的咀嚼功能。目前,腓骨以其独特的优势成为下颌骨重建的首选,种植义齿亦成为颌骨重建术后修复的最佳方案之一[1]。

下颌骨缺损腓骨重建术后的患者,由于牙槽嵴缺失、前庭沟变浅,常规活动义齿修复往往难以固位,无法发挥咀嚼功能。因此,种植体支持式义齿成为修复的最佳选择。但是,由于角化龈缺失、软组织过于臃肿、松软,骨重建患者牙种植体植入后极易发生种植体周围黏膜炎和种植体周围炎,严重影响种植体的使用寿命[2-3]。本文回顾性分析影响种植体存留率的因素,为临床治疗提供理论指导。

1 材料与方法

收集2015年1月至2017年12月,于本科行腓骨重建后牙种植体植入的患者资料共20例 (男12例,女8例,年龄20~45岁,平均27.2岁),从角化龈是否缺失、软组织厚度和移植骨高度等三个方面收集数据,与种植体周围边缘性骨吸收量进行比较。

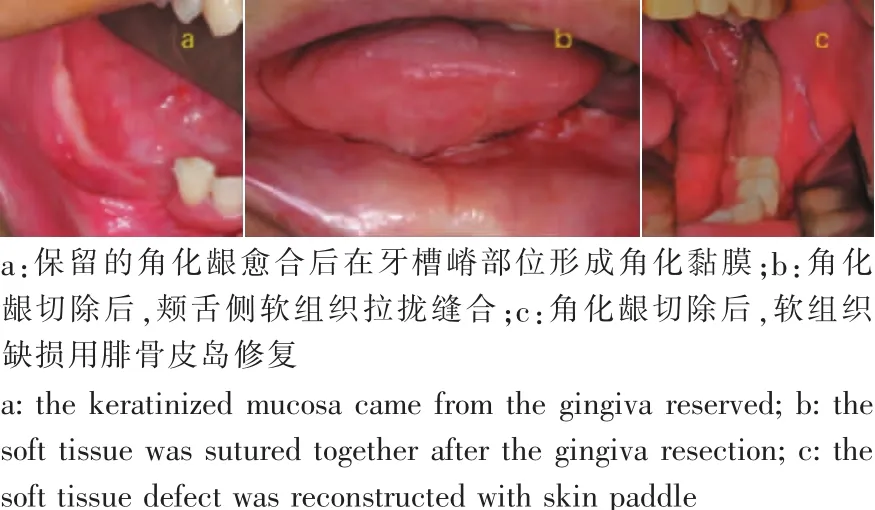

下颌骨的切除手术中,对于颌骨良性肿瘤或外伤,可保留部分或全部角化龈,为二期的种植修复提供良好条件;牙龈或颌骨的恶性肿瘤,角化龈无法保留,需与肿瘤一并切除,切除后的软组织缺损可直接将颊舌侧软组织拉拢缝合,也可用腓骨的皮岛覆盖(图 1)。

图1 腓骨重建术后口内软组织情况Fig.1 The soft tissue after mandibular reconstruction with fibula

1.1 观察指标

1.1.1 角化龈

正常解剖结构中,角化龈附着于牙槽嵴的颊侧和舌侧。本研究中,若颊侧、舌侧角化龈全部保留则记为2,若仅保留颊侧或舌侧则记为1,若角化龈全部切除则记为0。

1.1.2 软组织厚度

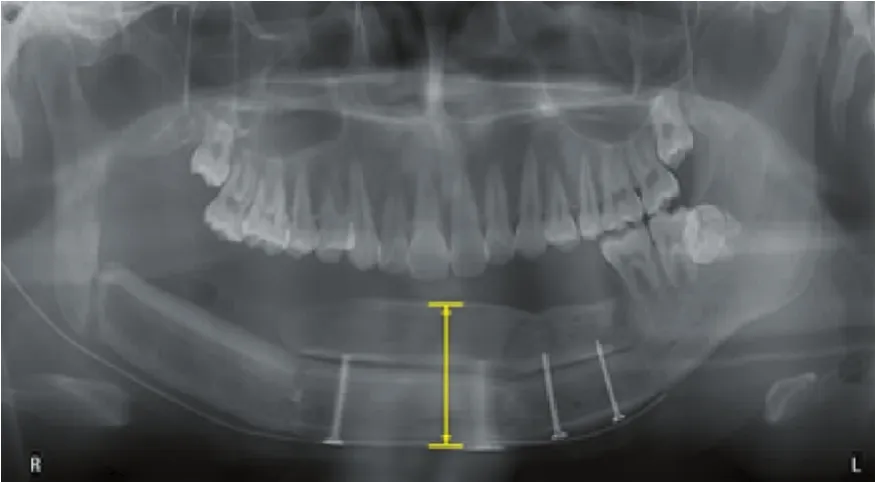

本研究中,软组织厚度指腓骨上缘的软组织量,含颊侧和舌侧肌肉组织,腓骨皮岛的皮肤及皮下脂肪组织等,即种植体基台从腓骨表面穿出至口腔的高度(图2),相当于常规牙体缺失后的生物学宽度。

图2 腓骨上方软组织厚度:从腓骨上缘至口底部位Fig.2 Thickness of soft tissue above the fibula:from the upper margin to mouth floor

1.1.3 移植骨高度

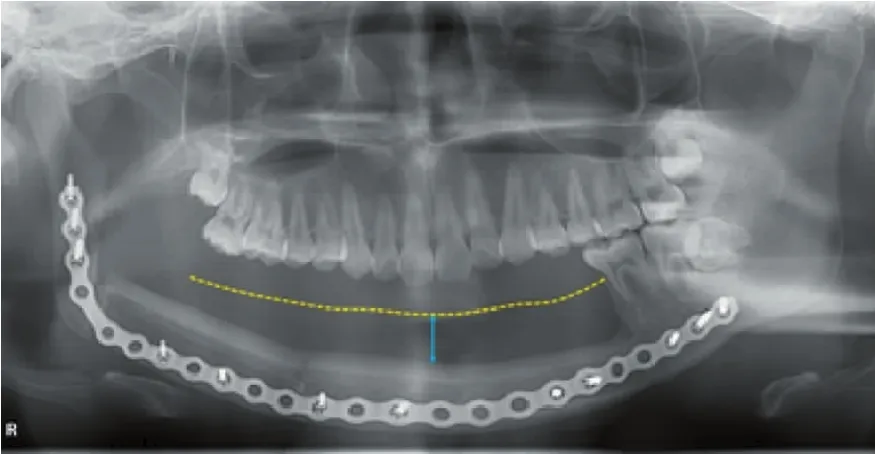

下颌骨节段性缺损利用腓骨修复有三种方法,即单层腓骨移植、双叠腓骨移植和单层腓骨移植后二期再行非血管化腓骨移植。移植骨高度指从下层腓骨下缘至上层腓骨上缘的垂直距离(图3)。

图3 移植骨高度:从下层腓骨下缘至上层腓骨上缘Fig.3 The height of graft bone:from the lower margin of lower fibula segment to the upper margin of upper fibula segment

1.1.4 种植体边缘骨吸收量

种植体植入后3个月、6个月、12个月分别拍摄口腔全景片,测量种植体边缘骨吸收量(Marginalboneloss,MBL)。拍摄全景片时采用相同参数设置,骨吸收量=测量值/放大系数。

1.2 统计学分析

使用SPSS统计软件,角化龈与MBL相关性采用Spearman相关系数进行分析,软组织厚度、移植骨高度与MBL的相关性均采用Pearson相关系数进行分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

20例患者中,角化龈完全缺失12例,单侧缺失5例,完全保留3例;10例采用单层腓骨重建,10例采用双叠腓骨;5例腓骨带有皮岛,15例无皮岛。

重建术后 3、6、12个月的软组织厚度分别为(5.88±0.54) mm,(3.46±0.30) mm 和(3.17±0.31) mm;移植骨高度分别为 (2.36±0.23) mm,(2.17±0.19)mm和(2.05±0.22) mm。 种植体植入后 3、6、12 个月,近中 MBL 值分别为(1.09±0.32) mm,(1.22±0.37) mm和(1.36±0.46)mm;远中MBL值分别为(1.10±0.29)mm,(1.25±0.31) mm 和(1.35±0.39) mm。

经统计学分析,角化龈、软组织厚度与边缘性骨吸收值成正相关(r=0.87),移植骨高度与边缘性骨吸收值成反相关(r=-0.65),差异显著(P<0.05)。

3 讨论

3.1 角化龈在种植修复中的作用

下颌骨重建术后的种植修复与常规种植修复相比,最大的区别在于骨缺失造成了牙槽嵴和角化龈的缺失,尤其是角化龈的缺失,可能是导致种植体周围炎的主要因素之一[4-5]。有研究指出,种植牙周围余留一定宽度的角化龈,可大大降低种植体周围黏膜炎的发生概率,从而防止种植体周围炎的发生,保证种植牙的长期稳定性[6]。角化龈宽度<2mm的患者,种植牙周围更易有菌斑堆积和种植体周围黏膜炎,探诊深度、出血指数和菌斑指数均明显升高;而角化龈宽度>2mm的患者,则极少发生上述并发症[7-8]。

3.2 软组织厚度与移植骨高度对种植体的影响

血管化腓骨肌瓣和血管化髂骨肌瓣,是目前修复下颌骨节段性缺损的两个最佳选择[9-10]。腓骨相对于髂骨,其最大的缺点就是高度不足,与原有下颌骨体的高度相差较大,在植入种植体之后,往往导致冠根比反转,应力集中,影响种植体的使用寿命[11]。

同时,骨高度不足意味着原有的牙槽嵴形态缺失,造成前庭沟消失,取而代之的是口底软组织和唇颊侧软组织或腓骨皮岛,这些软组织与角化龈相比,其缺点是质地软、移动性大、不耐摩擦,无法在种植体的袖口处形成良好的封闭,易引起种植体周围黏膜炎和种植体周围炎的发生[12]。

4 结论

下颌骨缺损腓骨重建术后种植患者,应尽量增加移植骨高度,减少软组织厚度,并且在Ⅰ期颌骨切除时,在保证切缘安全的情况下尽可能多地保留角化龈,以减少下颌骨缺损腓骨重建术后种植体周围炎的发生率,延长种植体的使用寿命,改善患者的生活质量。