走出发展社会学研究困境的几点思考

2018-05-15杨建华

□ 杨建华

发展社会学曾经辉煌,但由于“发展理论”研究中,发展的本体是什么,发展社会学的研究对象是什么?谁在发展,什么在发展,并不明确。同时,对中国发展社会学研究来说,中国社会发展的实践先于社会发展理论,中国社会发展过程中理论缺场,理论滞后于实践。因此,发展社会学研究目前出现了一些困境,主要表现在:作为发展社会学认识论基石的理性本身的困境,现代化理论二元两分范式的困境,研究对象与方法的困境。*杨建华:《发展社会学研究的困境》,《中共浙江省委党校学报》,2014年第3期。发展社会学研究的困境在呼唤着发展社会学的深化,呼唤着构建更具本土解释力的发展社会学,为社会发展提供理论解释与引领,实现社会发展的理论自觉。笔者以为,要走出目前困境,构建更具解释力的发展社会学,除了需要更深入本土实践,做更扎实、更细致、更丰富的田野调查之外,还需在学科基础理论建设上有以下三个方面更多的努力:拓展研究对象,丰富研究视角,建构更具解释力的研究框架。

一、拓展研究对象

早前一般发展社会学著作大多说发展社会学是“研究发展中国家的现代化和社会发展的社会学分支科学”,由于现代化理论及发展理论更多只是对发展中国家及发达国相关发展问题进行研究阐释,使得发展社会学更多研究发展问题、发展规划、发展战略、发展代价,就是如何去解决现在发展中碰到的问题、社会机制要健全等等。而对发展社会学的基础性、学理性、思想性的研究关注不够,发展社会学的源头经典理论遗产遭受遗忘,发展社会学经历了碎片化趋势,流于工具理性的对待发展,因此,这多少有些流于偏狭与工具性。*杨建华:《发展社会学研究的困境》,《中共浙江省委党校学报》,2014年第3期。发展社会学的源头经典理论无不都在力倡研究发展与社会的关系,研究发展的道德性与正义性。马克思追求社会发展终极目标就是实现人的全面而自由的发展,迪尔凯姆质询“反常分工”是如何影响了个体的发展与社会的有机团结及整合,马克斯·韦伯批判资本主义的“铁笼”怎样损害了个体确立自己道德标准的能力。这些关注与追问为当代发展社会学建构自己的学科使命意识与学科研究对象确立了方向。同时,现代社会发展的种种问题,如传统与现代、分化与整合、冲突与控制、进步与秩序、本土化与全球化等,也都需要发展社会学在原有的研究基础上拓展自己的研究对象。

发展社会学不仅是研究发展中国家与发达国家现代化问题,同时还是一门研究人类社会发展行为和发展现象及社会如何进行发展的学问。发展社会学研究的主要对象是发展与社会的关系,即发展——作为一项人类的社会活动——与社会的基本元素,包括社会类型、社会环境、社会结构、社会制度、社会需求、社会主体、社会行动之间动态的相互依赖关系,发展对这些社会基本元素的作用,这些社会基本元素对发展的动力、环境、机制、路径、速度、质量、兴趣中心及内容的影响,等等。发展社会学应努力解释社会发展的本真,分析社会发展的机理,研究社会发展的动力,探讨社会发展的趋势,把握社会发展的规律。发展社会学按照科学的方法并运用分析工具,通过观察、理论和再观察,来系统地探索人类发展行为和社会发展现象。

如果说社会学是对人类生活、群体和社会的研究,是对社会存在的人的社会行为的研究,*韦伯说:“社会的行为应该是这样一种行为,根据行为者或行为者们所认为的行为的意向,它关联着别人的举止,并在行为过程中以此为取向。”见韦伯:《经济与社会》上卷,商务印书馆2004年版,第40页。说明我们为什么会是这个样子以及我们为什么会这样行动,我们所处的地位决定了我们是谁,是一门“令人着迷而欲罢不能”的学科。*吉登斯:《社会学》(第四版),北京大学出版社2003年版,第2页。那么发展社会学作为社会学的重要分支,就是以社会学的概念、框架、范式、方法研究社会与发展的关系及社会如何发展的学科,是运用社会学的理论,通过社会需求、社会行动来研究社会发展与社会主体、社会结构、社会制度、社会类型等的关系,研究社会发展的原因、动力、机理、路径、方式、类型以及社会发展的本然、本真、规律,研究什么样的社会结构、社会制度、发展方式使社会能得到最充分的发展。这应该是一门形而上与形而下相融合、理想主义与现实批判相融合、丰富的想象力与严谨的实证性相融合、人文情怀与科学精神相融合的社会学的分支学科。

发展社会学的学科研究重点在于“发展”两字,那什么是发展呢?“发展”一词本意指生物个体从小到大、从不成熟到成熟的成长过程,或指自然界的演化、生物界的进化。西方思想家把发展赋予进化的意义,从“变化”转变为向更高级、更完善状态前进的过程。黑格尔认为“发展”是一种精神与本体的自我实现的运动,是一种从潜能到现实存在、从自在到自为的过程,是一种辩证的否定之否定。*黑格尔:《精神现象学》上卷,商务印书馆1962年版,第12-13页。英国社会学家布兰特认为:“发展是社会有意识地逐渐向科学化和成熟变化的过程。目的是实现既定的、估计可行的社会和经济的进步。”*转引自吴寒光:《社会发展与社会指标》,中国社会出版社1991 年版,第1页。美国经济学家迈克尔·P·托达罗提出:“应把发展看为包括整个经济和社会体制的重组和重整在内的多维过程。除了收入和产品的提高外,发展显然还包括制度、社会和管理结构的习惯和信仰的基本变化。”*迈克尔·P·托达罗:《经济发展与第三世界》,中国经济出版社1992 年版,第 50 页。

根据笔者的理解,发展社会学意义上的“发展”,是人类为改善自身的生存和生活状况而从事的实践活动所导致的各种演进与变革,是社会系统结构和运行机制不断优化,以实现社会系统及其各子系统与自然系统的协调和最佳功能耦合,它表现为经济、政治、文化、社会、生态、环境以及人本身等各个领域和层面的全面进步。在人类社会变迁与文明兴衰的漫长历程中,发展是人类未曾停止的追求幸福生活的自在自为的实践活动,发展也是人类未曾放弃的向往美好未来的希望之路。人类既是发展的主体,又是发展的客体,人类在发展中不断实现自身的超越。但发展也是主体性与客体性、偶然性与必然性、成长性与曲折性、均衡性与失衡性的统一,是自然与主体、无限性与有限性的统一。

发展社会学研究的主题包括:社会发展何以可能?社会发展是如何进行和发生变化?社会变迁何以实现?在发展过程中谁是最大的获益者?谁又承担了最大代价?不同的群体如何选择行动策略从而有利于自身的存在与发展?他们的行动转而对整个社会结构有什么样的影响?是什么因素或力量在决定人们之间的关系以及社会的整合或冲突?*杨建华:《发展社会学研究的困境》,《中共浙江省委党校学报》,2014年第3期。这些都是发展社会学需要面对的研究对象问题。这样,为了科学解释这些问题,我们必须了解社会主体、社会需求、社会行动、社会类型、社会制度、社会结构等社会基本元素,这些社会基本元素之间的关系以及与发展之间的关系。只有从社会需求、社会行动与社会结构关系的视角才能更加看清发展的含义、发展的路径、发展的方式、发展的动力、发展的主体等实质性内容,才能更清晰、更深入地研究现代化、社会转型、再现代化等人们重大关切的问题。

对发展问题的这种种沉思,是作为“显然是为了思想而生的”人一种普遍而自觉的精神价值追求。*帕斯卡尔:《思想录》,商务印书馆1985年版,第74页。然而,人类社会怎样获得发展?该如何发展?朝向什么目标发展?如此种种却是人类至今尚未找到理想答案并面临巨大挑战的困惑。正如上个世纪法国学者M·A·西纳索所说的:“发展这一概念恰恰造成了我们时代一个重要的自相矛盾的事实:向往进步但又对其后果心存疑虑;其次,对整个发展问题的看法同时就是理解现实和现时代的钥匙,反过来,这种看法又以一种批判的建设性的方式反映着一种必须视为从对现时代的合理认识中萌生的要求,它在人类于本世纪行将结束之际所面对的惨淡前景中向我们投以的一线光明,或者说它象征着一种未来模式的最初收获。”*佩鲁:《新发展观》序言,华夏出版社1987年版,第1页。

面对这种种问题以及发展社会学目前的困境,更需将发展社会学研究基本对象拓展为发展与社会关系,这也包括当前人们正在热议的社会转型问题,现代化的理论与实践的研究只是发展社会学学科中的一个重要领域。笔者以为,这样才能更好地解释回答以上诸种问题,才能实现哲学社会科学的第一个功能,即解释世界的功能。发展社会学既是一门运用社会学基本理论、概念、方法研究发展的一门应用性分支学科,同时又应该是拥有更厚实、更宏富、更深湛思想、理论基础的理论性学科。发展社会学始终如一所进行的,就是关注发展本体、关注发展与社会关系、关注发展进程的人们真实生活状况的求真致知性的工作。发展社会学研究需要抛弃简单片面的工具理性思维,将工具理性与价值理性糅合起来,既直面现实,又一刻也不停止对理想主义、道德主义精神的高扬,对发展的公平正义始终不渝的追求。

二、丰富研究视角

人们认知事物大致有一个由浅入深、由片面到较全面、由部分到整体、由可见世界到可知世界的过程。*柏拉图在认识论上第一次区分了可见世界(表象)与可知世界(本质、实体、本体、理念),参见柏拉图:《理想国》,商务印书馆1986年版,第268-269页。在这一过程当中,推动我们对事物认识不断升级的正是我们在认识事物时视角的转换。不同的视角和方法将导致我们认识现实的不同部分、不同面向从而得到不同的“可知世界”,获得不同的理论建构。以往发展社会学的研究往往更多是从国家主义与结构主义的二元两分的视角出发,来研究相关发展问题,并做出相关演绎与判断。如西方主流现代化理论以“传统与现代”的截然二分和对立为他们分析现代性的全部出发点,想当然地认定,乡土工业只能是落后的、必然被淘汰的,不可能发展成现代工业。他们大多都相信现代工业乃是高度机器化大生产,传统的小工业无法与之相提并论。但宏伟壮观的西方主流社会理论因为其过分追求普遍性,又显得有些削足适履,以偏概全。即使有学者提出的现代化理论三阶段发展论,其立论的基点仍是在国家主义视角,大多已有研究成果也没能突破这一前提与框架。然而,事实上在一个国家范围内以社会本体与行动者日常生活为视角,探讨“地方性”现代化及行动者个体发展日显重要。

以往发展社会学有几种理论模式,如冲突-回应模式、传统-现代模式等,这都建立在二元对立思维模式基础上,它既是西方社会科学的一个基本范式,也是人类二元思维模式影响的一种折射。在西方社会科学文献中,几乎随处可见“传统-现代”这对二元模式的各种变式,如梅因的“身份社会-契约社会”、滕尼斯的“共同体-社会”、迪尔凯姆的“机械团结-有机团结”、帕森斯的“特殊主义-普遍主义”,都是这种二元对立的表现。可以说,现代西方社会学的理论预设大多就是建立在这种二元两分思维方式基础上的,它既推进了发展社会学的研究,但也使发展社会学陷入一种悖论的困境。如韦伯说:“资本主义企业的现代理性组织在其发展过程中如若没有其他两个重要因素就是不可能的,这两个因素就是:把事务与家庭分开,以及与之密切相关的合乎理性的薄记方式。”*韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,三联书店1987年版,第11-12页。但中国在现代化、工业化的进程中,家庭、家族并没有从企业中退出,相反却得到了更密切地结合形成了一种社会化小生产。*杨建华:《社会化小生产:一个现代化理论分析框架》,《新华文摘》,2008年第21期。

这种困境使得我们的一些研究往往蔽于一曲。荀子曾说:“凡人之患,蔽于一曲,而闇于大理。”*梁启雄:《荀子简释》,中华书局1983年版,第286、290-291页。培根也曾说:“围困人们心灵的假象共有四类,族类的假象,洞穴的假象,市场的假象,剧场的假象。……剧场的假象是从哲学的各种各样的教条以及一些错误的论证法则移植到人们心中的。”*培根:《新工具》,商务印书馆1984年版,第19-22页。这说明,要真正走出发展社会学研究的目前困境,必须要解除思维的桎梏,破除唯工具理性、形而上学、二元对立的思维模式与研究视角的屏障,丰富并形成社会发展研究的多重新的视角。

发展社会学研究视角取决于我们对发展的理解,取决于对发展研究的目标定位。凤凰涅槃、民族复兴和现代化的实现,是近代以来全体中国人的一个挥之不去的情结,是中国人民梦寐以求的民族追求与燃烧的激情理想。这一理想与追求在二十世纪七十年代末以来在更加宏大的舞台上波澜壮阔地展现着。而作为以“对他们宇宙的本质和控制他们社会的法则进行不同寻常的深思”*刘易斯·科塞:《理念人:一项社会学的考察》,中央编译出版社2001年版,第3页。为职业的学者来说,迫切需要从理论上科学回答一些基本的和实质性的问题,如:二十世纪七十年代末中国改革开放开始的现代化发展的内生逻辑是什么?现代化的中国经验是什么,这种经验能否形成现代化的一种普遍性的知识?为什么一些国家能成为发达国家,而另外一些国家却长期徘徊在发达社会门槛之外?发展社会学还需解释社会发展与社会需求、社会行动、社会结构、社会类型、社会制度之间的关系,人们生活在其中的社会制度是如何运作的?社会发展是如何超越行动者的日常行动而不断结构化,同时,面对物质财富的增长与道德缺失、讲求实利与追求崇高理想的矛盾冲突,如何摆脱这两难窘境,解决生产力的发展与人的道德完善及人的全面发展的冲突?如何使人与自然的和谐相处以及人性走向完善?等等。

面对这些问题,只有在原有的一些研究视角基础上,不断拓展、丰富研究新的视角、新的框架等分析工具才能做出解释。发展社会学需要实现研究视角的多重化,这些新的视角不仅是国家主义的,也应是地方性、底层的与个体的,*如当代荷兰社会学家诺曼·龙的《行动者视角的发展社会学》就直接提出了以“行动者为导向的社会学研究”研究视角与方法。这一研究方法从微观角度入手,通过理解个体动机、目的与兴趣来研究和解释宏观的社会结构与社会变迁。运用行动者为导向的视角,有助于更好地洞察社会构建和重构过程,有助于进一步理解小范围内相互作用的社会设置或场所是如何与更宽泛的结构网络、资源场域、关系网络发生互锁的。这一研究方法提供的就是一种解释特定社会形态是如何在人们的日常生活和生活世界中形成并运行的概念以及方法论框架。参见叶敬忠、李春艳:《行动者为导向的发展社会学研究方法 ——解读“行动者视角的发展社会学”》,《贵州社会科学》,2009年第10期。不仅应是一种多元的、跳出单一的二元两分窠臼、寻求整体发展的视角,如景天魁先生提出的新时空视角,*参见景天魁等:《发展社会学概论》,中国社会科学出版社2011年版。同时还是一种在全球化背景下依托本土经验、直面发展困境、从社会本体立场反观现代化方式与代价的视角,是一种从历史传统和制度结构等因素入手,深入探究国家与社会之间的内在关联和发展路径的视角,如分析仍在深深影响中国社会发展时所运用的社会网络视角、社会关系视角、日常行为视角、非正式制度视角,等等。唯有如此,才能准确理解和合理解释社会发展的内在机理,为发展社会学学科形成新的知识,作出新的推进。

多重视角不仅需要从宏观的国家主义转向微观的社区与个体互动性质的研究,从宏大叙事的结构主义转向个体行动者的行动逻辑研究,还需要一种辩证的二律和合的研究视角。因为发展社会学的基本范畴主要有增长与发展,传统与现代、分化与整合、冲突与控制、本土化与全球化,社会发展还面临着一系列二元矛盾与紧张问题,如社区与社会、城市与乡村、权利与义务、民主与法治、进步与秩序、自由与平等、效率与公正、本土化与全球化。如何看待这些范畴?如何解决这些发展中的二元矛盾与紧张?这都是社会发展需要研究的问题,这都需要我们有一个辩证的二律和合的视角来看待。

所谓“二律和合”是指在有差别的对立两极中求有机的、辩证的同一与中和。这是中国自有了哲学意识以后,我们民族思想文化中的一种最基本精神,是人们的方法论、价值观、思维模式。*杨建华:《二律和合文化精神与中国现代化》,《探索与争鸣》,2008年第8期。人类历史是在一种矛盾对立的两难窘境中产生、发展的,从她诞生的第一个零点起,就在自然与社会、精神与肉体、个体与群体、永恒与瞬间的两难旋涡中搏击。中国古典的思想家们以导引我们民族努力摆脱历史发展中的两难窘境为自己的神圣职责,他们的伟大之处就是把传统的文化精神和认识思维机制耦合起来,在人与人、人与自然、人与社会、人与命运、人的现实历史层面与理想人生层面求出最小公约数与最佳和合方程式,二律和合的出发点就是从辩证的一体化角度来把握世界。

当前全球的社会发展仍持续面临着主观性与客观性、特殊性与普遍性、个性化与一体化、地方性与全球性、工具性与价值性、实证性与人文性之间的相互依存与冲突,这也使得现代性和全球化本身日益显露出深刻的辩证意味。发展社会学要想真正完整地把握社会发展,就不能局限于对社会发展某一方面性质的理解,从发展社会学的发展趋向来看,发展社会学应立足于社会生活的多重矛盾关系,不断突破原来的视角限阈,在多重视角与向度中实现对社会发展的更全面、深刻、整体性理解与把握,未来的发展社会学理论也应是超越二元两分的思想范式,朝向一种更具辩证性和张力性的向度发展。

三、建构更具解释力的研究框架

学科要走出困境,要有新发展,就需要根据研究的对象、研究的问题提出新的理论分析框架,框架其实也是一种知识的体系,而“知识只有作为科学或体系才是现实的,才可以被陈述出来。”*黑格尔:《精神现象学》上卷,商务印书馆1979年版,第16页。这样的分析框架越具解释力,我们对这门学科所研究的问题就越深入、越扩展,对这门学科的知识积累、创造也就越丰富。我们在前面提到荷兰学者诺曼·龙的以行动者为导向,景天魁教授的“时空论”,笔者的“社会化小生产”,就是建立新分析框架的很好尝试。但我们以为,要拓展学科研究对象,还必须深化基础理论的研究,在基础理论层面形成更具有解释力的总体性分析框架。不同的分析框架可以产生不同的社会理论。我们只有建构更具解释力、更具张力的分析框架,才能更好揭示社会发展行动以及这类社会行动背后的意义。发展社会学是一个反思社会发展的理论学科,是一门以发展与社会关系以及发展本体为主要研究对象的学科,它需要在基础理论层面形成一个能容纳发展与社会主要关系元素的解释性、分析性的理论框架。惟其如此,才能更好走出目前的尴尬与困境。

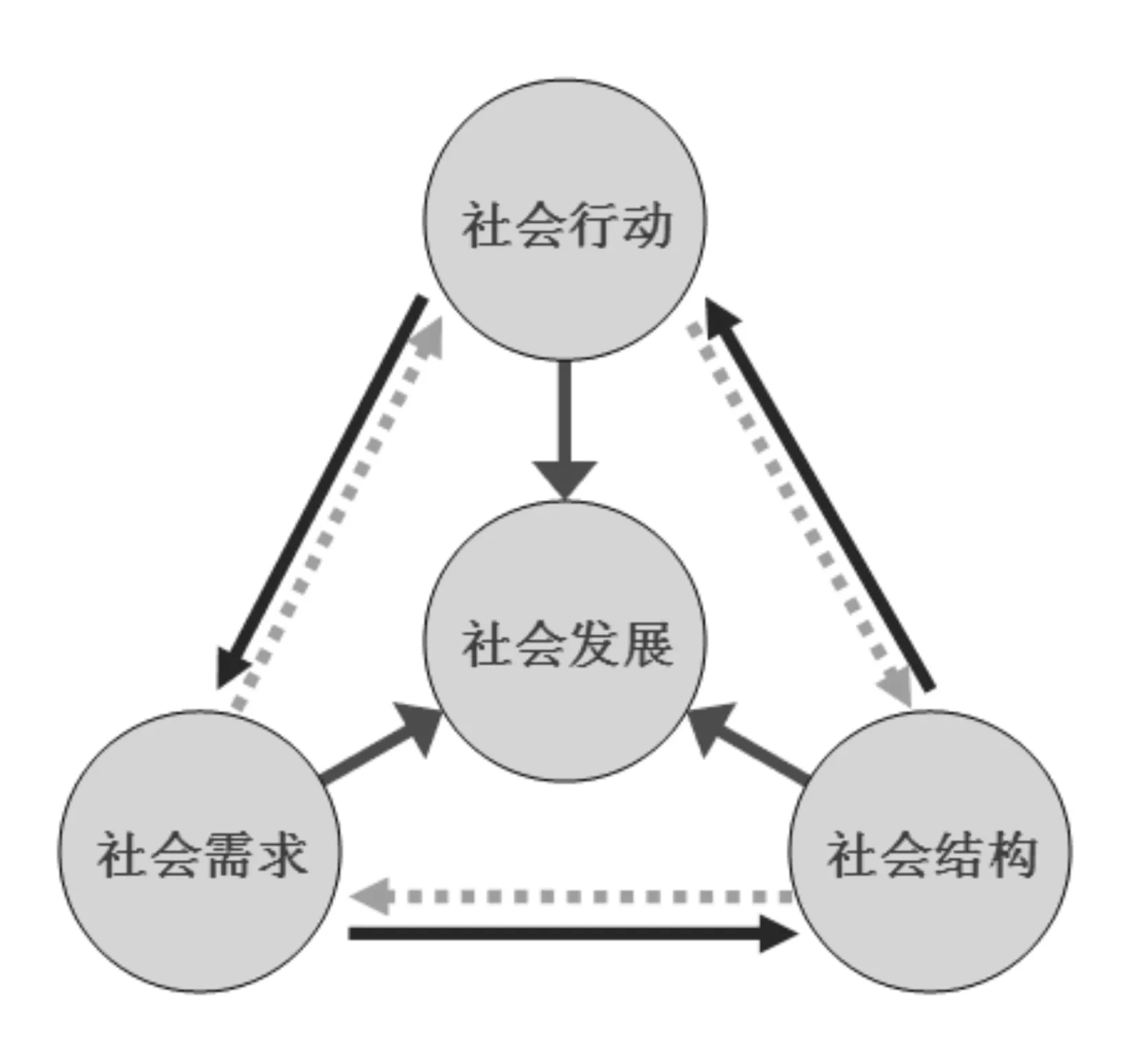

笔者根据发展社会学研究对象应拓展为发展与社会关系的认知,尝试以社会本体论作为基石,以理解社会行动与社会结构作为主旨,从社会需求、社会行动和社会结构三个维度来分析和解释社会发展。笔者认为,如果要对社会发展进行深入、全面、系统的研究,一个可以尝试探索的研究框架就是“社会需求-社会行动-社会结构。”*参见杨建华:《发展社会学通论》,社会科学文献出版社2016年版,第70页。这一分析框架关联着三个主要概念,即社会需求、社会行动、社会结构(见下图)。

在这里,社会需求是这一分析框架的基石,是社会行动的引领。需求是人们为了维护其生存的一种必然的本能的社会行动,也是人类一切社会行动的源泉和动力。马克思、恩格斯说:“人类生存的第一个前提,也就是一切历史的第一个前提,这个前提就是:人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活。但是为了生活,首先就需要吃喝住穿以及其他一些东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身,而且,这是人们从几千年前直到今天但是为了维持生活就必须每日每时从事的历史活动,是一切历史的基本条件”。*马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社2012年版,第158页。这正说明社会需求是人类全部活动的前提与根源,是人类社会的历史起点和逻辑起点。

人们的社会行动由需求所引导。人类的全部活动及其思考,都是围绕需求问题展开和演进的。黑格尔说:“我们对历史最初的一瞥,便使我们深信人类的行动都发生于他们的需求、他们的热情、他们的兴趣、他们的个性和才能。当然,这类的需求、热情和兴趣,便是一切行动的唯一的源泉——在这种活动的场面上主要有力的因素。”*黑格尔:《历史哲学》,上海世纪出版集团2001年版,第20页。亚里士多德也早就说过:“我们有充分理由可凭以设想,‘需要’本身就是各种迫切的发明的教师。”*亚里士多德:《政治学》,商务印书馆1965年版,372页。当个人需求在正义、理性的引导下成为群体共同行为,就是社会变革的动力。人类发展史,就是一部人的需求不断改变和发展的历史。

说起需求,人们可能马上会想到马斯洛的层级需求理论。但从人的本性与人作为经济、社会、政治、文化人的本然出发,从发展社会学的视角来看,需求至少还包括四个平行的维度:即,经济利益、社会承认、公民权利和思想信仰。这四个方面没有先后次序或高低层级,它们是并列的,是作为人自然而然的本性需要。作为“经济人”,自利性的生存与财富是其最基本需求。这正像黑格尔说的:“个别兴趣和自私欲望的满足的目的却是一切行动的最有势力的泉源。”*黑格尔:《历史哲学》,上海世纪出版集团2001年版,第20页。而人们追求自己的利益同时又往往会比在真正出于本意的情况下能更有效地促进社会利益。斯密说:“每个人改善自身境况的一致的、经常的、不断的努力是社会财富、国民财富及私人财富所赖以产生的重大因素。”*亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,商务印书馆1974年版,第316页。人们的这种行为受着一只“看不见的手”的指导,去尽力达到一个并非他本意要达到的目的,即公共利益。社会承认是作为“社会人”的一项最基本需求,它是指每个人都承认和尊重他人的意志、权利和价值。这是一种自我意识,是作为主体存在的依据,是人的社会行动的最基本动力。公民权利是作为“政治人”的一项基本需求,它是作为社会成员分享社会发展成果的资格和拥有文明生活条件的权利。而思想信仰更是人的一项本质需求。笛卡尔说:“我思故我在……我认识了我是一个本体,它的全部本质或本性只是思想。”*笛卡尔:《谈谈方法》,商务印书馆2000年版,第27-28页。“人显然是为了思想而生的”,*帕斯卡尔:《思想录》,商务印书馆1985年版,第74页。人最本质的存在就是思想与信仰。思想是人所特有的思考推理与心智活动,信仰是一种终极的阐释和价值根源,根本要义是要达到一种有意义的生活。社会发展的根本任务,或者说社会的全部责任,就是要满足社会成员至少这四维度的需求,要为社会成员提供这四方面需求满足的条件与保障。这四个维度也正是马克思所说的人的自由而全面发展的基本内容。发展社会学也就必须研究这四方面需求满足的人的主体的行动以及满足的条件、方式、路径、制度、结构等等。这是发展社会学研究的基础和前提。

但发展社会学还必须研究社会主体的发展行为。人的这些基本需求引导个人行动,同为发展主体的市场及国家也是根据各自需求而产生各自社会行动。同时,人是“社会人”,社会又是以一种结构性的方式存在着的。人们的社会行动既为需求所引导,又被社会结构以这样或那样的方式所制约。社会需求、社会行动是在社会结构中展开与进行的。因此,也就自然形成了一个需求-行动-结构互为前提、条件、相互生成、影响、制约的社会发展框架。发展是人类状况的改善,包括一切生命的改善,公正与可持续,从而发挥整体效应来满足人类的物质和精神需求的过程和状态。这样,社会需求、社会行动、社会结构就自然成了社会发展的基本要素,也自然成了发展社会学研究的逻辑架构。

马克思说:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”*马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社2012年版,第669页。社会结构是指社会的各范畴、各类属之间比较稳定的联系方式,各种社会地位之间相互关系的制度化或模式化体系,是一个国家或地区占有一定资源、机会的社会成员的组成方式及其关系格局。它体现在权力形态、文化观念、地位分层、利益分配等社会制度、外部环境与历史遗产方面,它既塑造社会行动,又赋予了人们社会行动的条件。按照吉登斯说法,“结构”具有二重性,即社会结构不仅对人的行动具有制约作用,而且也是行动得以进行的前提和中介,它使行动成为可能。结构既赋予人们行动的条件,又对它形成制约,而且这种行动与制约的关系还通过人们的社会实践而反复得到再生产。同时,社会行动又不完全是被动的,而是社会主体一种有意识的能动的、自觉的活动,它也以自己的思想、精神、需求、塑造着社会结构。所以他说:“在结构化理论看来,社会科学研究的主要领域既不是个体行动者的经验,也不是任何形式的社会总体的存在,而是时空向度上得到有序安排的各种社会实践。”*吉登斯:《社会的构成》,三联书店1998年版,第61页。

人的行动受到社会结构的制约,社会结构既包括各种各样国家层面的制度设置,也包含虽然看不见摸不到却无时无刻不影响着人们行动的文化系统。这正如华尔德所说,社会结构不是群体的集合,而是“实际存在的社会关系”的模式,或者说,是一种社会网络。*Walder,A.G.,1986Walder,A.G.1986,Communist Neo2traditionalism:Work and Authorityin Chinese Industry.Berkeley:University of California Press,1986。转引自徐晓军:《内核-外围:传统乡土社会关系结构的变动——以鄂东乡村艾滋病人社会关系重构为例》,《社会学研究》,2009年第1期。不同的社会结构意味着不同的社会关系,费孝通先生强调“差序格局”的社会关系结构是中国乡土社会的基层结构,*费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京大学出版社1998版,第24-36页。它嵌入持续存在的人际关系结构中,乡土社会的中国人行动自觉或不自觉地受到了这样一种社会结构所限定。

有什么样的需求,就会开始什么样的行动。人的活动是社会的行动,是在一定的结构时空下进行的,结构与行动构成我们的生活世界,推动着人类历史永不停歇地前行。因而在这样一个分析框架里,社会发展的主体是人,社会发展的基础与前提及动力是需求。人的社会行动推动着需求的产生与发展,需求的发展必然地导致满足这种需求的行动以及行动组织方式的改变,从而也就推动着社会结构的改变。社会发展的核心是社会行动,而社会结构则构成社会需求、社会行动的条件、环境和约束,同时,社会主体的社会需求、社会行动反过来又会影响社会结构,并引起社会结构的改变。社会发展与变迁就是在这样一个逻辑中自在自为、否定之否定地运动着。

我们尝试建立的这一分析框架价值在于:一是构建了一个新的逻辑上自洽的发展社会学基础理论分析框架,从而能更好地在总体把握前提下来研究社会发展中的决定因素与驱动力量。如社会发展的动力来自哪里?为什么会出现发展的困境?如何解决社会转型过程中所面临的各种发展问题?社会发展与变迁改变了成千上万人们的命运,但他们在社会结构中处于何等位置?这些位置如何塑造了他们自身、又如何影响了他们的行动?二是可以更深入地研究社会需求、社会行动与社会结构的内在关系,及其它们影响社会发展的作用机理,如制度结构、关系结构对社会行动的影响制约作用是如何发生的?什么样的社会结构能很好地满足人的需求、促进社会发展,什么样的社会结构却会阻碍、影响、制约人的需求满足及社会发展?什么样的发展能让底层民众获益,什么样的发展却可能会使底层民众承受更大的代价?三是这一分析框架既涉及到基础理论的形式,也为社会发展事实的考察提供了分析工具,它能帮助人们运用发展社会学的基本原理和分析方法来研究不同社会发展环境、不同社会人行为及不同制度安排下的各类社会发展问题。这样就使得发展社会学不仅可以研究发达国家或发展中国家现代化发展问题,也可以研究更一般、更基础、更具体而微观的社会发展理论与实践,既能够为宏观历史研究提供微观实证依据,又能为微观行动分析提供宏阔的历史与社会意义思考。□