摆与摆夷

——读 《芒市边民的摆》

2018-05-15云南大学民族学与社会学学院叶洪平

□ 文 / 云南大学民族学与社会学学院 叶洪平

抗战时期,云南的民族研究,跟南迁的西南联大学者群体有密切关系。这里将要为大家介绍的一本书,亦是那个时代的产物。

作为人类学者田汝康的代表作,《芒市边民的摆》是对德宏芒市的摆夷(现在被称之为傣族)及其宗教生活的研究。这本书是作者于1940年到该地陆续进行了近10个月田野调查后所写。

田汝康,1916年生于昆明,抗战前曾求学于北京,后随西南联大内迁,又回到昆明。1945年抗战结束后出国留学,进入了费孝通曾就读的英国伦敦经济政治学院,1948年获得博士学位,并被派往英国殖民地马来亚从事华人研究。1950年后返回中国,此后长期任教于复旦大学。

值得一提的是,这位受过西方学术严格训练的人类学家,是现代中国最早一批研究云南边境民族与东南亚国家的学者之一。他们在20世纪50年代以前,就已经在英文的学术圈传递了中国学术界对相关问题的看法。

在德宏的人类学调查,以及《芒市边民的摆》的完成,对田汝康及其学术生涯而言十分重要。1946年该书由商务印书馆出版中文本。随后,田汝康将其扩展为他的英文博士论文《滇缅边境掸邦的宗教崇拜与社会结构》。1986年经过修改,又以《滇缅边境摆夷人的宗教崇拜》在美国出版。

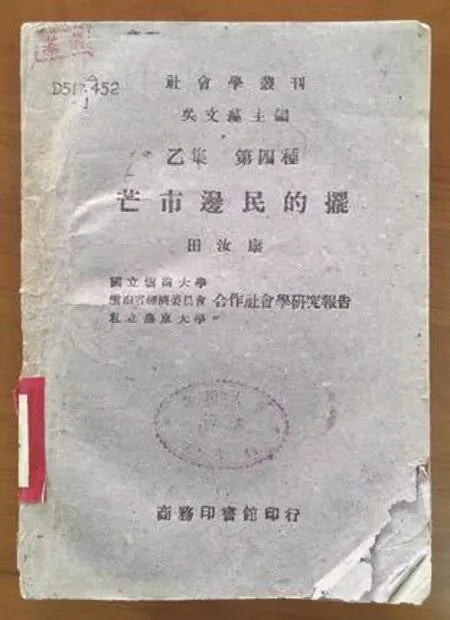

田汝康《芒市边民的摆》的封面

何为“摆”

“摆”虽说是摆夷的宗教生活以及仪式活动,但是对于观察者来说,它是不易定义的对象。因为“摆”是摆夷社会与文化的延伸部分,也是摆夷生活的地域所形成的一种习俗,在其他地区和文化中没有与之完全一样的一套仪式存在,如果要用一种现有的词汇来定义是不可能的。只有将摆夷如何“做摆”客观地描述出来才能使得其他人准确地知道什么是“摆”。

作为摆夷文化与生活的构成部分,“做摆”与摆夷的精神信仰即佛教存在极大的联系。在摆夷社会中,“摆”大致可以分为两大类,即“大摆”与“公摆”。对于摆夷来说,“大摆”是自己信仰生活中至关重要的事情。做“大摆”意味着摆夷人去世之后的“彼岸”生活。做“大摆”的人大多在四十岁以上。完成了“大摆”活动后,他们可以通过寺庙中的大佛爷得到一个称号,这在摆夷社会中称之为“巴戛”,它意味着此人得到了佛祖为他预留的一席之地,过世之后就可以安逸地生活了。不仅如此,“巴戛”在摆夷社会中更是一种社会荣誉的象征,那些尚未做过“大摆”的人对“巴戛”多怀有一种羡慕与尊敬之意。

“做大摆”的时间并没有一定的限制,但是由于花费较多,一般都要合作举办。“做大摆”的第一项工作就是到南坎请(买)佛,多是一同前往购置。这样做,一来数量多可以便宜些;二来,由于路途遥远,在路上也可以有一个照应。将佛请回来之后,主人家会把佛抬回家,并在当天晚上宴请迎佛的亲友和抬佛的青年,之后还得请佛爷前来念经。第二天中午就开始送佛了。主人家会把自己买来的佛像从寨头到寨尾,绕一个大弯子,以作为宣扬。在游行完成后,则会将佛像寄存在奘房中。以上是“做大摆”前一个月的活动。而在这一个月之中,寨子里面的各家各户几乎都要招待外来的客人,同时也准备“做大摆”的用品与供品。

“做大摆”的第一天称之为“起摆”,寨里面的人大多繁忙。主人家在这一天也要将佛像迎回家。待佛像迎接回来之后,各家陈列的供品才算真正完全。自然,此时也看得出来“做大摆”各家在献佛上面的差别了。夜里,参加“做摆”的人整体狂欢,人人欢跳。第二天是“正摆”,各家主人只能坐在正屋里等待他人的道贺。其他人也会来到主人家向佛像献礼,祈求佛祖的保佑。这天,就算当地贵为社会管理阶层的土司也会前来祝贺与献礼,这不能不说是一种有趣的现象。之后,人们会将佛像抬着绕行,并对佛祖进行供献。晚上,又会请佛爷到各个主人家念经。青年们也会进行自我的才艺表演,这晚又是一个欢乐之夜。第三天一大早,佛爷尚未得到足够的休息又要前往“做大摆”的人家了。此次前往并不是念经,而是根据各个人供献的物品来衡量他的功德,并颁布相应的称号。下午就是最后的仪式活动了。人们会在此时将所有的东西都抬到奘房中去,由于东西太多只能叠加在旧的东西上。同时,每一家还会在奘房的广场上竖一根高杆,以用作指引自己找到在天上的宝座。布幡竖好之后,整个活动就此结束,大伙儿在一顿酒饭之后便开心地休息去了。

整个“大摆”活动具体的消耗甚是惊人,一家平均消费在一万元左右,几乎足够一家人一年的生活所需了,这对于旁人而言不能不说是一种“无谓的消耗”。但于摆夷而言,这却是他们生活所必须进行的一种活动,这在后文将有阐述。

而“公摆”则是与“大摆”类似的公共活动。“公摆”共有五种形式,即“合摆”“干躲摆”“挺塘摆”“金黄单摆”以及“冷细摆”(至于冷细是否属于“摆”在摆夷社会中颇有一些争议)。相较于“大摆”来说,这些“公摆”的重要性显得次要了。“合摆”虽如同“大摆”一样,也是个体为了来世而献佛,并以此获得一个社会称号,即“汤姆软恩”。在做摆之人看来,佛祖虽然也为自己在天上预留了一个位置,时常保佑他们,但是该称号在摆夷社会中却不甚重要,常常被人视为一般人。其他的一些“公摆”更是如此。“干躲摆”是为了庆祝度过了“洼”期(阴历六月十五至九月十五)的阴雨季节而进入干季。“挺塘摆”是一种在插秧与稻子黄熟时节进行的习惯性“做摆”活动,“金黄单摆”是摆夷社会中女子通过神人学会了纺织而为了谢神所进行的活动,而“冷细摆”则是向奘房、衙门以及邻寨的奘房拜年,祈求愿望的仪式。

在“大摆”与“公摆”之间虽存在差异,然而也可以从中得到一些共同之处,如“做摆”都是为了功德,在所用的器具上更是日常生活中常见必需的用具等等。

“摆”的形成及重要性

由于“做大摆”需要消耗大量的财富,加之其他一些“公摆”活动的消费,对于旁人来说无疑是一种“无谓的消耗”,但这只限于那些没有了解摆夷的社会、文化以及地理等方面的人。而对这些方面有了一定了解后,自然对于摆夷“做摆”的看法就有不同。那木寨(作者所调查的地方)所在的区域地广人稀,使得个体的可耕面积大。而土地的肥沃和气候因素,使得当地粮食的产量与收成也多。诸如此类的要素使得当地没有农业神的存在,也不需要祈求最高的神灵。当地的粮食除去田赋税收外足够个体生存所需。剩下的粮食由于地形的限制没有大规模出售的可能,长年累月的储存又甚为困难。并且,摆夷又是一个勤劳的群体,除了在当地耕种之外,也在冬季外出做工,积累了不少的财富。加上当地又存在日常消费的困难,所以积累财富对于他们来说是一种负担,适当的消耗就成为了必要。

摆夷消耗有多种途径,像酿酒、赌博和巡回剧团的演出都是消耗方式,但这些在当地居民看来都是“不正当的路径”。只有在信仰虔诚上的消耗才能得到他人的赞美。作为财产转化为社会地位的中间桥梁,“做摆”不仅是摆夷社会地位的标志,同时也是社会声誉的来源。一个人凭借自己的劳动赚取来的财富用于“做摆”的次数越多,得到的称号也就越多,自己在社会中的地位也越高。不仅如此,“做摆”活动亦为青年男女提供了聚会的空间,给予了他们认识异性、挑选伴侣的可能性。此外,由于个体为了自己的社会声望不断地将自己的财富贡献出来“做摆”,一方面为个体的心灵带去了慰藉与安宁,另一方面也促进了社会的团结。在该过程中,社会财富进行了再分配,使得贫富差距不至于过于悬殊,由此也不会导致社会的分裂,这些都是“摆”对于摆夷社会的贡献之处。

“摆”对于现代社会的借鉴意义

通过个案的研究来反思田野者所在的社会,这是人类学、民族学的初衷,至今仍是该学科的立足点之一。在该书的最后,作者花了一章的篇幅通过“摆”来反思自己所在的社会。他认为,摆夷在“做摆”的过程中,将人生看作通往一个目的地的手段。在此时他们的生活也围绕一个中心,组织个体的思想行为,达到了人格完整的境界。在“做摆”中,个体只注意到了目标,“摆”也成为了大家唯一关注的东西。人们越是对“摆”注意,其他的引诱也就越可避免。反之,亦然。两者的相互刺激和作用,最终使得“摆”控制了社会。而由于人人都希望通过“做摆”而得到社会声望,并都愿意帮助“做摆”,从而使得社会达到了团结完整的状态。同时,在“做摆”过程中,个体之间没有差别,完全处于一种相同地位。而在其他时间和地域场合中,彼此之间的差异仍然存在。在这种异同结合的社会中,个体之间能够相互合作、相互帮助,强者与弱者在“做摆”的活动上的献祭都是平等的地位,也就化解了社会的矛盾与分化。