司法证明视角下受贿罪死缓量刑之优化

2018-05-14何家弘黄健

何家弘 黄健

摘 要:党的十八大后,死刑缓期执行逐渐取代死刑立即执行,成为惩处受贿行为最严厉的刑罚方式,并在废除受贿死刑进程中发挥着过渡与协调作用。死缓作为附属于死刑的刑罚执行方式,在裁量时应首先满足受贿罪死刑情节,并伴有从轻处罚情形。当下,受贿罪从轻情节的认定具有较为稳定的司法规律,但《刑法》及相关司法解释对受贿死刑情节的表述不具可操作性,这导致了受贿死缓与其下位刑罚裁量的宽严失据。司法解释应优化受贿死刑情节并使之易于证明,以期準确地运用死缓判决对最为严重的受贿犯罪进行惩处。

关键词 :司法证明;受贿罪;死缓;量刑情节

中图分类号:D924.392 文献标识码: 文章编号:1005-6378(2018)02-0146-09

DOI:10.3969/j.issn.1005-6378.2018.02.019

由于受贿罪具有经济犯罪、非暴力犯罪的性质,故常有学者提出废除受贿罪死刑的主张。 然而,仅在2016年,就有35名高官因犯受贿罪而被宣判,受贿总额近15亿元[1]。在腐败形势依旧严峻的当下,死刑废止的渐进论更具有实践意义。现阶段,在最为严重的受贿案中,以死缓判决替代死刑立即执行,能够在不直接废除死刑的前提下,大幅降低腐败分子被执行死刑可能性。量刑实践中,受贿罪死缓裁量标准不清,导致其适用混乱。刑罚的准确裁量应建立在量刑情节的完善以及量刑事实的准确证明之上。因此,以量刑证明视角观察受贿罪死缓裁量的优化路径具有一定创新性与实用性。

一、受贿罪死刑立即执行的限制适用

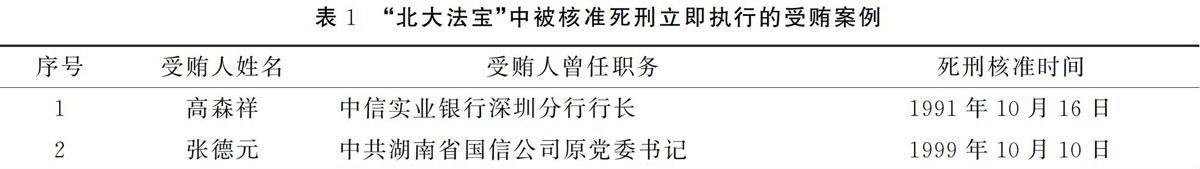

在“北大法宝”案例与裁判文书数据库,以受贿罪为案由,检索被核准死刑立即执行的刑事裁定书,共获得十二份:

据此检索结果,即使是离我们最近的受贿罪死刑立即执行案件,也大约发生在6年前。虽然北大法宝中的受贿罪死刑立即执行案件可能并非全本,但结合主流媒体报道,大致可以得出十八大以后鲜有腐败分子因受贿被执行死刑的结论。当司法人员面对极其严重的受贿行为时,其量刑观念与态度转变极为明显,具体表现为:

(一)对特别严重的受贿情节愈发包容

上述被核准死刑立即执行的受贿案所包含的特别严重情节主要包括:受贿人位高权重、伙同特定关系人共同受贿且为主犯、受贿时间长且次数多、多次索贿、为请托人谋取不正当利益、使国家财产遭受重大损失、大部分赃款未能退回、拒不认罪等。在近年来发生的重大受贿案中,具有上述特别严重情节的案件并不鲜见。例如:在云南省红河州中级人民法院原执行局局长贾邦强受贿案中,一审法院就指出其具有“多次受贿、拒不认罪”的情节 参见《贾邦强受贿案》(2014)玉中刑初字第79号判决书,法宝引证码CLI.C.6937098。。在菏泽人民政府原副市长刘贞坚受贿案中,一审法院量刑时指明:“刘贞坚作为地方主要领导干部,主政地方期间大肆卖官敛财、权钱交易,受贿次数多,涉及部门和行贿人员面广,受贿数额特别巨大,严重败坏社会风气,社会影响十分恶劣。”参见《刘贞坚受贿案》(2014)潍刑二初字第19号判决书,法宝引证码CLI.C.8126942。在北京京铁对外经济技术合作有限公司业务员张奕受贿案中,一审法院认为被告人“拒不供认其受贿事实,无悔罪表现,赃款大部分已挥霍无法追缴” 参见《张X3受贿案》(2014)京铁中刑初字第2号判决书,法宝引证码CLI.C.6276707。。甚至在闻清良受贿案的一审判决书中,合议庭概括性地写明:“被告人闻清良受贿数额特别巨大,情节特别严重,依法应予惩处。”参见《闻清良受贿案》(2013)二中刑初字第1760号判决书,法宝引证码CLI.C.16348508。上述四案受贿数额均已远超彼时刑法数额特别巨大的标准,且同先前被核准死刑的受贿案具有严重性相当的量刑情节,但仅被判处无期徒刑或死刑缓期执行。从表象上看,司法对特别严重受贿情节的包容性显著增强,这本质上是因为司法人员对于死刑立即执行的适用愈发慎重,在一定程度上大有弃而不用的趋势。

(二)对有利于受贿人的从轻情节愈发重视

通过对比上述被核准死刑立即执行的若干受贿案件及近年来被判处死缓的若干受贿案件,我们发现:有利于被告人的量刑情节发挥的作用愈发明显。在讨论李真受贿罪的量刑情节时,最高人民法院死刑复核裁定书写道:“李真归案后虽有坦白司法机关尚未掌握的部分受贿犯罪的酌定从轻处罚情节,但李真罪恶深重,法不容留,应依法判处死刑。”参见《李真受贿、贪污案》(2003)刑复字第209号刑事裁定书,法宝引证码CLI.C.47214。又如在评估郑筱萸受贿的量刑情节时,最高法院死刑复核裁定书写道:“郑筱萸虽有坦白部分受贿犯罪事实和退出部分犯罪所得的情节,但不足以对其从轻处罚。”参见《郑筱萸受贿、玩忽职守案》(2007)刑二复字52972818号刑事裁定书,法宝引证码CLI.C.99328。但近年来,坦白、退赃等酌定从轻情节的作用显著提升。在郭京毅受贿案中,一审法院已认定其受贿数额特别巨大、情节特别严重,但鉴于郭京毅坦白了办案机关未掌握的部分犯罪、积极退赃,最终一审法院判处其死刑缓期二年执行参见《郭京毅受贿案》(2010)二中刑初字第196号刑事判决书,法宝引证码CLI.C.304660。;又如李骥受贿案同样达到了数额特别巨大、情节特别严重的程度,且仅具有坦白同种余罪的情节,法院据此判处了死刑缓期二年执行的刑罚参见《李骥受贿案》(2012)三亚刑初字第24号刑事判决书,法宝引证码CLI.C.1344953。。更有甚者,在闻清良受贿案中,其行为也满足了受贿罪死刑的标准,法院并未阐明被告人有何从轻处罚情节,仅笼统表述“鉴于本案的具体情节,对其判处死刑,可不立即执行”参见《闻清良受贿案》(2013)二中刑初字第1760号判决书,法宝引证码CLI.C.16348508。。足以见得,纵使被告人受贿数额特别巨大、受贿情节特别严重,但只要具备有利于被告人的酌定从轻情节,法院多会判处死刑缓期二年执行。这再次表明:死刑立即执行在受贿案的刑罚裁量过程中,已被有意地弃而不用。

二、受贿罪死缓判决作用的突显

司法实践中,受贿罪死刑立即执行已被严格地限制适用,就此趋势,立法也作出了应有的回应。2015年8月29日全国人大常委会表决通过的《刑法修正案(九)》针对受贿犯罪死刑作出了若干重大修改,通过废除重大受贿绝对确定的死刑立法模式、细化并提升死刑量刑标准、增设死缓终身监禁的刑罚执行方式、明确从轻处罚情节等手段,降低了受贿案件被告人被处以死刑立即执行的几率。在立法与司法的共同作用下,死刑缓期二年执行已经成为惩处严重受贿行为的最高判罚,并在逐步废除受贿罪死刑过程中发挥着过渡与协调作用。

死刑缓期两年执行虽隶属于死刑这一最为严苛的刑罚之下,但却架设了跨越死生之间的机会之桥。在社会公众看来,被判处死缓就意味着不死。这一认识因缺乏专业性而确有偏颇,即被判处死缓不意味着绝对不死,而仍具有被执行死刑的可能,但死刑缓期执行制度的确通过不执行死刑的方式限制了狭义死刑的适用[2]。随着社会物质文明与精神文明显著提高,废除死刑的时机日臻成熟[3]。但由于我国历史悠久且根深蒂固的死刑传统以及由庞大人口基数产生的特定群众法律意识,死刑废除必定会经历一个漫长且曲折的历程,死刑废止的渐进论也成为学界的共识胡云腾大法官早在1995年就提出了死刑废除的三阶段论:他以1995-2010、2010-2050、2050-2100为三阶段的时间区间,第一阶段为大量废除死刑阶段,旨在将死刑罪名减到15个左右;第二阶段为基本废除死刑阶段,旨在仅保留故意杀人、叛乱、恐怖活动等2-3种罪名的死刑;第三阶段为全面废除死刑阶段,即法律上没有死刑。参见胡云腾:《死刑通论》,中国政法大学出版社1995年版,第302页以下,转载于陈兴良:《中国死刑的当代命运》,载《中外法学》2005年第17卷,第5期,第522页。赵秉志教授于2005年,基于党中央提出的21世纪阶段性发展目标提出了死刑废除三阶段构想,他以2020年即建党一百周年、其后一二十年、2050年即新中国建立一百周年为三阶段的时间节点,第一阶段旨在逐步废止非暴力犯罪的死刑;第二阶段旨在进一步废止非致命性暴力犯罪的死刑;第三阶段旨在全面废除死刑。参见赵秉志:《中国逐步废止死刑论纲》,载《法学》2005年第一期,第57页。。在受贿罪刑罚裁量过程中,死缓制度能够在保留死刑的立法背景下,通过司法逐步限制死刑立即执行的实际适用,促进全面废止死刑立法这一终极目标的实现。

与此同时,受贿罪死缓还发挥着协调严惩腐败观念与逐步废除死刑共识之间冲突的重要作用。死缓作为具有我国特色的死刑执行方式,蕴含死刑性与非死刑性两种品格特征,它在死刑保留与死刑执行之间存有张力,能够缓解非此即彼的强烈冲突[4]。受贿罪死缓判决的死刑性彰显严惩腐败的决心并迎合了群众法律意识;其非死刑性也為逐步废止受贿死刑摸索着道路。为更为缓和、平顺地推进受贿罪死刑废除,《刑法修正案(九)》创设了死缓终身监禁制度。死缓终身监禁作为死刑立即执行与纯粹死缓的中间刑罚方式,旨在缩小死刑缓期执行与死刑立即执行惩罚力度间的差别,它并不是独立的刑种,而同样是死刑的执行方式之一[5]。作为终身监禁第一案以及涉案数额第一案的白恩培受贿近2.5亿以及于铁义受贿3.06亿的巨额腐败案件中,两被告均未被判处死刑立即执行,而是依据《刑法修正案(九)》判处其二人死刑缓期二年执行,并决定在两年缓刑期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。即使面对数额如此巨大的受贿案,司法也不再使用剥夺生命的方式予以惩戒,而是旨在通过最大限度剥夺人身自由的方式达到罪责刑的相适应。我们预测:死缓以及死缓终身监禁将在最为严重的受贿案件中替代死刑立即执行判决。死缓制度在废除受贿罪死刑的过程中彰显出重要的过渡、协调作用。

三、受贿罪死缓与下位刑罚裁量的宽严失据

之所以死缓判决能够在受贿罪死刑废除的进程中发挥过渡、协调作用,是因为通过死缓的实际执行惩罚最为严重的受贿行为,大体上能够实现罚当其罪并满足社会预期。如果仅对昔日应当被执行死刑的受贿分子处以无期徒刑、甚至有期徒刑,则会立即引发“放纵腐败”、“司法不公”的诟病。然而,我国立法并无明确的区分情节以恰当地对受贿罪适用死缓抑或下位的无期徒刑。司法实践中,早有学者指出:受贿案死缓、无期量刑存在宽严失据的情况,这是因为司法限制受贿案死刑适用大都倚重量刑情节的裁量性实现,缺乏明确法律支撑,这类裁量多少带有随意性,由此导致量刑情节评价的偏颇[6]。

在《刑法修正案(八)》《关于严格规范减刑、假释、暂予监外执行切实防止司法腐

败的意见》颁行后,死缓实际执行期限逐渐增长、惩罚力度逐渐增大,在此背景下,严重受贿行为的死缓判决数量相对减少,无期徒刑判决相对增加。在北大法宝案例与裁判文书数据库,以受贿罪为案由,以“死刑缓期二年执行”和“无期徒刑”为刑罚关键词,搜索2010年1月1日起至2016年1月1日止的一审裁判文书,后将同年度的死缓判决数量同无期判决数量相对比,得到如下结果:2010年死缓判决2份、无期判决2份;2011年死缓判决2份、无期判决3份;2012死缓判决1份、无期判决1份……,2014年死缓判决3份、无期判决14份;2015年死缓判决0份、无期判决6份。当死缓实际执行力度与无期徒刑实际执行力度并不存在显著差异时,受贿罪死缓判决数量同无期判决数量几乎相等;当死缓实际执行力度显著增强,与无期徒刑拉开执行差异时,受贿罪死缓判决数量显著低于无期徒刑判决数量。

当然,上述粗略的评估极易招致诟病。一来,样本数量过小以及取样不科学;二来,选取的对比方式、时间节点等是否具有科学性还有待探讨。随后,我们对检索获得的判决书进行逐一阅读,抽取出受贿人姓名、曾任职务、涉案金额、不利量刑情节、有利量刑情节、判处刑罚、一审审结日期等关键信息。以最为明确的参数——受贿数额为着眼点,对上述案例进行比较,我们发现:在2010-2012年,受贿案无期判决涉案金额明显低于死缓判决。及至2014年,这一数额差别消失,一些被判处无期的受贿案件涉案数额反而高于被判处死缓案件的受贿金额。当然,这可能是因为司法裁量放弃了数额决定论,综合考量数额与情节的结果。但是,在量刑情节表述不甚清晰的现状下,我们更相信,情节评价与裁量的偏颇造成了上述涉案数额界限的消失。对裁判文书的进一步分析印证了这一假设:

前鄂尔多斯市人大常委会副主任额尔敦仓自己或伙同他人索取、收受贿赂2 054万余元,与同一时期被判处死缓的闻清良相比,额尔敦仓受贿数额略高,且因存在索贿行为而情节更加严重。与此同时,额尔敦仓认罪态度良好的酌定从轻情节并不比闻清良的从轻情节突出,但额尔敦仓最终被处以无期徒刑参见北大法宝案例与裁判文书数据库:《额尔敦仓受贿、贪污、巨额财产来源不明案》(2014)呼铁中刑初字第1号刑事判决书,法宝引证码CLI.C.6297305。。在财政部企业司综合处原处长陈柱兵等人的受贿案中,陈单独或者伙同他人利用其职务便利,索取或非法收受他人财物,涉案金额高达2 929.4万元,其中2 862.5万元具有索贿情节参见北大法宝案例与裁判文书数据库:《陈柱兵等受贿案》,法宝引证码:CLI.C.2803705。。依照彼时刑法及司法实践规律,陈柱兵的受贿数额显然达到“数额特别巨大”的标准,其具有多次索贿且索贿金额特别巨大的情节,应已满足情节特别严重的死刑适用条件,纵使法院决定从轻处罚,也应在死刑的量刑幅度内从轻处罚。因此,陈柱兵案应判处死缓为宜,而法院却判处陈无期徒刑。更有甚者,在合议庭明确表明被告人已经达到受贿数额特别巨大、情节特别严重的死刑标准且不具有减轻处罚的情节,但合议庭最终仅判处被告人无期徒刑参见《杨某某滥用职权、受贿、利用影响力受贿案》(2014)蚌刑初字第00007号刑事判决书,法宝引证码CLI.C.6576856。。

四、司法证明视角下受贿罪死缓量刑的优化

刑罚裁量的宽严失据非但不能使死缓判决在受贿死刑废除进程中发挥过渡与协调作用,而且还引发了公众对司法反腐乃至司法公信的质疑。当务之急,我们应完善受贿罪死缓适用情节,并在司法实践中准确践行。由于死缓并非独立刑种,而是附属于死刑的执行方式,故受贿罪死缓裁量必须首先满足受贿罪死刑情节,并在此基础上因存在从轻情节,而不予立即执行。如上所述,当下对于特别严重的受贿行为,只要存在坦白、积极退赃、认罪态度良好等酌定情节,就会不予适用死刑立即执行,这一裁判规律十分明确,易于操作;而2016年4月18日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称 《两高办理贪污贿赂刑事案件的司法解释》)的第四条虽对受贿罪死刑情节作了单独规定,但何为“数额特别巨大”“犯罪情节特别严重”“社会影响特别恶劣”“给国家和人民利益造成特别重大损失”,该司法解释并未给出易于认定的标准,若要优化裁量受贿罪死缓判决,必须完善受贿罪死刑情节,并使其易于证明。

(一)受贿罪死刑情节的完善路径

若要控制量刑情节裁量的随意性、矫正量刑情节评价的偏颇与混乱,首先要将其所蕴含的信息具体化,语词含义宽泛使得裁判者裁量權过大并缺乏方向指引。当然,这里所指的具体化并不等同于绝对的格式化、数据化,《美国联邦量刑指南》的发展历史及当代趋势表明:绝对格式化、数据化的量刑依据在纷繁复杂、发展迅速的当今社会并不具有可持续性,辩证扬弃直觉驱动型量刑与绝对量化的武断规则型量刑,也即平衡于二者之间的折中乃美国当下量刑改革的新动向[7]。 这种折中思维也是本文选择的完善量刑情节的具体路径:一方面,应进一步明晰“数额特别巨大”“情节特别严重”“社会影响特别恶劣”等刑罚裁量情节的含义;另一方面,上述情节的具体化不能全部寄希望于格式化、数据化,在限制裁判者自由裁量权的滥用后,应当使裁判者的裁量空间保有一定韧性,否则当出现量刑情节不能囊括的量刑事实后,整个量刑规则体系就会面临全部崩盘的危机。

使量刑情节易于证据证明是情节完善的策略选择。无论是法定情节还是酌定情节均表现为一种事实状态,对于这种事实的认定绝不能无根据地任意裁量,仍需通过证明活动获得科学、合理的认定[8]。“强调对量刑事实的证明,是对司法实践中‘同案不同判、‘量刑不公导致涉诉上访、‘量刑辩护难等问题的回应,也是证据裁判原则的要求……”[9]。 在完善受贿罪死刑情节时,还要有意识地将量刑情节与定罪事实相关联。这是因为受贿罪死刑规定的“数额特别巨大”“情节特别严重”“社会影响特别恶劣”“给国家和人民造成特别重大损失”多属兼备型量刑情节,与受贿事实认定有着千丝万缕的联系。此外,受贿死刑严重性与独立量刑程序的缺失,也决定着要将受贿死刑情节与定罪事实相关联。受贿人一旦被宣告死刑,将会对其人身自由乃至生命造成重大损害,因此死刑情节应经过独立程序科学认定。而我国缺乏独立量刑程序,“使得法官对于量刑问题不够重视,法官更多地在关注如何定罪定性,忽视了量刑合理性的追求。……法官的忽视导致量刑所需要的事实信息难以得到充分的搜集与关注……”[10] 。因此,目前应将涉及死刑情节的调查同犯罪事实调查一并进行,为确定被告人是否符合死刑情节奠定充分的事实基础。

(二)司法证明视角下受贿死刑情节的完善建议

基于上述路径及策略选择,现将受贿死刑情节加以完善,具体建议如下:

1.受贿数额特别巨大

数额标准自身带有量化属性,在量刑裁量中也最好把握。《两高办理贪污贿赂刑事案件的司法解释》第三条规定:“贪污或者受贿数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的‘数额特别巨大,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。”有学者认为受贿罪死刑的“数额特别巨大”应当有自己独立且显著提高的标准,这是因为高数额起点有利于体现罪责刑相适应的原则;有利于体现慎用死刑的思想并有效地控制司法实践中死刑的适用;有利于死刑复核标准的统一[11]。我们也同意将死刑数额标准重新设定并大幅提高的做法,这样有利于改善受贿罪量刑宽严失据的现状。由于本文分析的司法案例数量极为有限,故不能提出绝对确定的受贿罪死刑数额标准,现仅就设定该数额标准的技术设想进行简要说明。

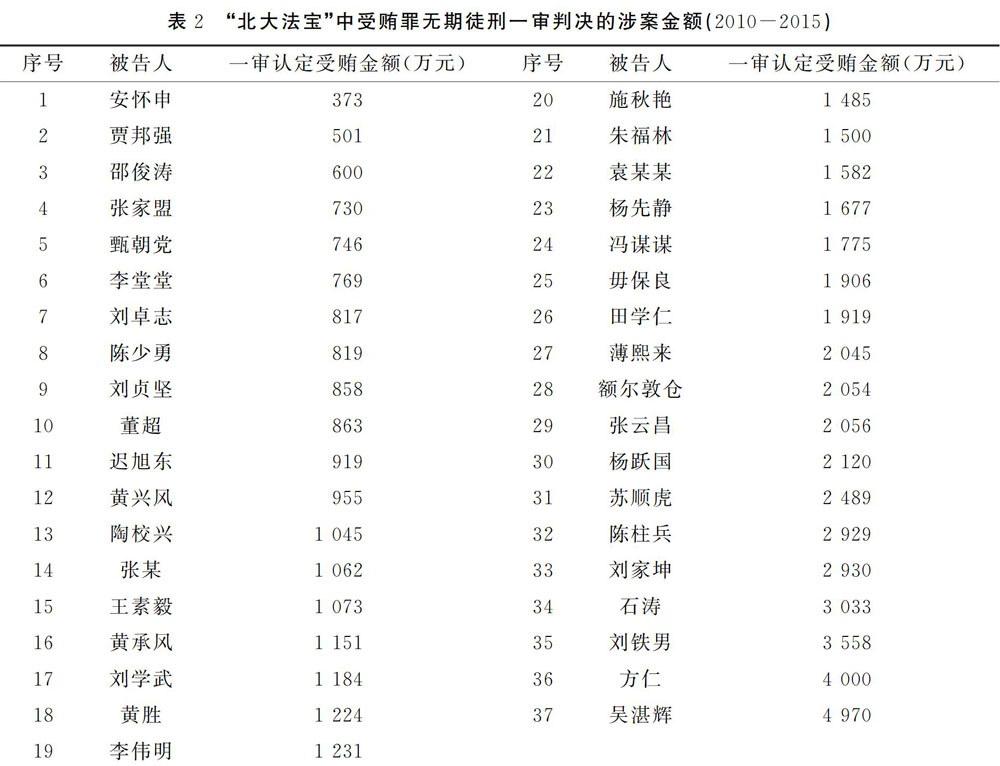

其一,以司法实践中受贿罪无期徒刑的涉案数额均值为参考。在罪责刑相适应的原则指引下,死刑涉案数额应普遍高于无期徒刑涉案数额。在“北大法宝”案例与裁判文书数据库,以受贿罪为案由、一审为审理程序、无期徒刑为刑罚进行检索,在结果中选取2010-2015年的判决书,共获得案例37件检索日期为2017年1月15日,随着时间的变化,检索结果可能会产生变化。,其中各被告人的受贿数额如下:

通过统计学公式,我们计算出由上述37个案例样本的涉案金额反映出全本的95%的置信区间首先算出37个受贿无期案件受贿数额的平均值约为1 647.24万元,再通过Excel算出这37个数值的标准差,约为1 040.82万元。这些数值的标准误SE=标准差S/√37,约为171.19万元。于是95%C.I.=平均值±2(SE)=(698.44,1 386.20)。 ,这一区间数值为(698.44,1383.20)。这意味着,我们有95%的把握,上述样本所在的受贿罪无期判决的全本的受贿数额均值应当落在698万元至1 383万元之间。同理,以受贿罪为案由,二审为审理程序、无期徒刑为刑罚进行检索,在结果中选取2010-2015年的裁判文书,共获得案例13件检索日期为2017年12月16日,随着时间的变化,检索结果可能有所不同。,由这些案件受贿金额反映出全本95%的置信区间为(798.75,1361.49),与一审判决计算结果相差不大。要使受贿罪死刑数额普遍高于无期徒刑受贿数额,且顺应当下涉案数额逐年增大的趋势以及严格限制死刑适用的刑事政策,我们应以上述区间右侧数值为参考,在其基础上加以提高并设定受贿罪死刑数额起点。

其二,参考已有量刑指南中的类似规定。2016年美国量刑委员会颁行的《量刑指导手册》对经济犯罪不同等级的数额起点与所要增加的量刑等级相对应。该《量刑手册》第二章C部分,1.1节规定了政府官员受贿的基础量刑等级为14,当受贿金额超过6 500美金时,量刑随涉案金额而增加等级如下表:

按照该指南量刑表(sentencing table)在犯罪历史得分为0或1的那一栏因为该司法解释将因故意犯罪受过刑事追究的情节囊括在犯罪情节特别严重之中,所以在考虑数额因素时应当排除犯罪历史的影响。找出与我国十年有期徒刑和死缓实际最短执行22年相对应的量刑等级,分别为32和39级,也就是在官员受贿基础等级14的基础上加18级与25级。这两个量刑等级在上述表格中对应的涉案数额起点分别为350万美金与1.5亿美金。从上述两个数字可以看出,当判处相当于我国死缓判决这一处罚力度的刑罚时,受贿数额是十年有期徒刑涉案数额的40余倍。我国司法解释规定300万元为十年以上有期徒刑量刑数额的起点,按照40倍的比例,但受贿数额超过1.2亿时,可被判处死刑。

2.犯罪情节特别严重

《两高办理贪污贿赂刑事案件的司法解释》对何为严重情节进行了界定,包括:(一)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;(二)曾因故意犯罪受过刑事追究的;(三)赃款赃物用于非法活动的;(四)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;(五)造成恶劣影响或者其他严重后果的;(六)多次索贿的;(七)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;(八)为他人谋取职务提拔、调整的。在明确何为犯罪情节特别严重的时候理应适用上述规定,但是该解释第四条又单独规定了四个可以适用死刑的并列情节,其中犯罪情节特别严重与社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失并列。因此,在明确死刑标准时,犯罪情节特别严重的情节不应当包含上述(五)与(七),这样才能使“社会影响特别恶劣”以及“给国家和人民利益造成特别重大损失”的情节具有独立地位。

3.社会影响特别恶劣

社会影响特别恶劣的表述模糊不清,亟待加以明确。一些学者在学理上进行了解释。例如:“社会影响特别恶劣”大致可以包括以下几方面:行政机关、司法机关工作人员受贿,使得行政、司法丧失公信力;受贿行为发生在食品、药品、安全生产、环境保护等关系国计民生、社会公众利益的领域,并对上述领域造成重大损失;受贿引发相关部门、地区产生系统性、塌方性腐败;受贿造成国际上的恶劣影响对我国社会稳定、经济发展、国家安全造成恶劣影响[11]。又如:“一般认为,受贿行为影响国家机关的形象,使其公信力下降,影响司法公正性,导致人民群众产生不满情绪而引发群体性事件、集体上访和媒体特别报道、关注,或者损害国家经济安全的,就是这里的‘造成恶劣影响。”[12]上述学理解释使得“社会影响特别恶劣”这一情节不断具化,情节中所包含的特定机关、行业、地区、部门等要素易于通过定罪证据予以证明;与此同时,造成群体性事件、集体上访和媒体特别报道的结果情节也易于发现与证明。但是,诸如政府公信力下降、国家形象受到影响、造成恶劣的国际影响等表述仍较为笼统,在量刑裁量过程中不易获得证明,因此也不易被科学评估。我们认为这些概括笼统的量刑情节表述,均可由受贿行为的惯常性与广泛性决定。因此,可以通过受贿次数、受贿牵涉人数等具体指标对上述抽象情节予以具体化。在原银川市经贸委主任方仁受贿案中,法院在陈述量刑理由时特别指出被告人共计177次非法收受96个单位或个人财物,参见《方仁受贿案》(2014)卫刑初字第10号刑事判决书,法宝引证码CLI.C.16105205。这两个显著突出的数字可以构成影响特别恶劣的评价因子。《美国联邦量刑指导手册》也有对受贿次数的规定,其第二章C部分1.1节中规定:“如果涉及贿赂次数超过1次,量刑等级加2。”United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, §2C1.1 (Nov. 2016).由此可见,受贿次数等易于证明的因素在“恶劣影响”的量刑情节评价中可以发挥应有的作用。

4.给国家和人民的利益造成特别重大损失

这一量刑情节关注于受贿行为带来的损害后果。受贿罪中“使国家和人民利益遭受特别重大损失”的情節在立法及司法解释中并没有具体的考量标准,这导致在司法实践中,法官量刑裁量时虽有提及被告人的受贿行为给国家和人民造成了特别重大的损失,但普遍缺乏证据的支持[13]。贪污、受贿罪“使国家和人民利益遭受特别重大损失”的量刑情节表述在刑法分则中是唯一的,但刑法第三百零四条故意延误投递邮件罪、第三百九十七条滥用职权罪、玩忽职守罪以及第四百零三条滥用管理公司、证券职权罪均出现了“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”的定罪情节;刑法第四百零五条徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪与违法提供出口退税证罪、第四百零六条国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪、第四百一十二条商检失职罪、第四百一十三条动植物检疫失职罪中均出现了“致使国家利益遭受重大损失”的定罪情节;此外,刑法第四百零八条环境监管失职罪中规定了“致使公私财产遭受重大损失或者造成人身伤亡的严重后果”定罪情节。除上述第一个罪名属扰乱公共秩序罪的范畴外,其他罪名均属渎职犯罪之列。由于受贿罪与渎职类犯罪在犯罪主体、犯罪客体等要素上较为相似,故可借鉴《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》以及《两高关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释(一)》,对“致使国家和人民的利益遭受特别重大损失”的情节加以明确。但是,绝对不能照搬上述渎职罪司法解释中的标准,应在该基础上进行合理地提高,理由有二:

第一,表層理由是“特别重大损失”与“重大损失”之间的区别。虽然上文提及的部分渎职犯罪具有“致使国家和人民遭受特别重大损失”的量刑情节表述,但此处参照的两个司法解释仅就立案标准和普通定罪标准,也即致使公共财产、国家、个人利益遭受重大损失的情节进行了界定。因此,在界定受贿给国家和人民利益造成特别重大损失时,必然要对所参照的标准予以提高,如提高国家财产损失数额、增加伤亡人数等。

第二,深层理由为当犯罪人同时触犯受贿罪和渎职类犯罪时,避免渎职罪定罪情节与受贿罪量刑情节的重复评价。一般情况下,当受贿人为行贿人谋取不正当的利益时通常又会触及渎职类犯罪的刑网,按照刑法第三百九十九条第四款规定:司法工作人员收受贿赂,有徇私枉法、民事、行政枉法裁判、执行判决、裁定失职或者滥用职权的行为,同时又构成受贿罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。但行为人构成除上述几种犯罪外的其他渎职犯罪且同时构成受贿罪时,应当以渎职犯罪和受贿罪数罪并罚。当被告人同时触犯渎职犯罪与受贿罪时,部分渎职罪的构成需要具备“致使公共财产、国家和个人利益遭受重大损失”的定罪情节,当这一损失情节被评价为渎职罪的定罪情节后,自然不可被重复评价为受贿罪中“使国家和人民的利益遭受特别重大损失”的死刑情节。当被告人收受钱财后又为渎职行为,致使受害个人直接损失100万元的情况下,这一损害后果只得认定为渎职罪定罪要件,不能以该严重后果的出现再评价为给人民利益造成特别重大损失的受贿案死刑情节。因此,在设定受贿罪致使特别重大损失的死刑情节时,应当显著提高损失数额。如果被告人给国家和个人造成1 000万元的损失,裁判人员有理由将其中的100万元损失或者更多看做渎职罪的定罪情节,将剩余损失当做受贿罪特别重大损害的量刑情节看待。

当裁判者面对最为严重的受贿犯罪时,上述受贿罪死刑情节的完善,为准确裁量死刑缓期执行提供了更为明确的指引,同时也将量刑情节的认定纳入了证据证明的轨道。我们主张:无论理论界抑或实务界,在对实体量刑情节进行完善的过程中,要兼顾情节的可证明性。对刑罚的准确判处总是要寄希望于理性的量刑证明,而不是感性的直觉裁量。

[参 考 文 献]

[1]王亚赛,张轩婷.图解去年35名“大老虎”获刑:全员受贿总金额近15亿[EB/OL]. http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1594236,2017-01-06/2017-06-26.

[2]卢建平.死缓制度刑事政策意义及其扩张[J].法学家, 2004(5):137-141.

[3]陈兴良.中国死刑的当代命运[J].中外法学, 2005,17(5):513-533.

[4]张心向.在悄无声息中进行的死刑变革—作为我国死刑替代性措施的死缓制度考量[J].刑法论丛, 2009(1):175-200.

[5]黄京平.终身监禁的法律定位与司法适用[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2015,13(4):97-102.

[6]孙国祥.受贿罪量刑中的宽严失据问题——基于2010年省部级高官受贿案件的分析[J].法学,2011(8):139-147.

[7]彭文华.美国联邦量刑指南的历史、现状与量刑改革的新动向[J].比较法研究,2015(6):97-101.

[8]郭华,王俊萍.量刑情节亦需有证据证明[N].检察日报,2009-07-14.

[9]陈光中.证据裁判原则若干问题之探讨[J].中共浙江省委党校学报,2014(6):16-21.

[10]白云飞.量刑规范化之目标定位:指引法官裁量权的合理行使[J].广东社会科学,2010(3):249-252.

[11]赵远,商浩文.论贪污受贿犯罪死刑适用标准的合理确定[J].北京师范大学学报,2016(6):141-149.

[12]周光权.论受贿罪的情节——基于最新司法解释的分析[J].政治与法律,2016(8):32-46.

[13]韩哲.受贿罪死刑裁量要素之实证分析——以36个省(部)、厅(局)级官员刑事判决为样本[J].国家行政学院学报,2010(4):9-13.

The Improved Sentencing of Death Penalty with a Reprieve in the Crimes of Accepting Bribes from the Perspective of Judicial Proof

HE Jia-hong,HUANG Jian

(Law School,Renmin University of China,Beijing 100872,China)

Abstract: Since the Eighteenth National Congress of the CPC, the death sentence with a reprieve has substituted the immediate execution of the death sentence and become the harshest punishment for the most serious bribery acceptance. The death sentence with a reprieve also has a transitional and coordinating effect in abolishing the death penalty in bribery cases. As an execution way of death penalty, the reprieve sentence should first satisfy the circumstances of death penalty, and then has certain attenuating circumstances. At present, there are some stable juridical laws of identifying the attenuating circumstances in the crime of accepting bribes, but the death circumstances of accepting bribes expressed in criminal law and relevant judicial interpretations are not practical. As a consequence, the discretion of death sentence with a reprieve becomes disordered. Judicial interpretation should make the death circumstances more concrete and easy for proof in bribery cases. In this way, we can use the death sentence with a reprieve to punish the most serious crimes of accepting bribes accurately.

Key words: judicial proof; crime of accepting bribes; death sentence with a reprieve; sentence circumstances