基于ISM与AHP的学生信息素养影响因素研究

2018-05-14罗玛王祖浩

罗玛 王祖浩

摘要:“信息素养”的培养对于个体发展、终身学习具有重要意义,研究发现对其影响因素的研究仍存在值得探究的空间。研究采用解释结构模型(ISM)和层次分析法(AHP)相结合的技术方法,在文献研究的基础上,该文以专家调查收集数据,逐步形成信息素养影响因素的多层次结构,并确定各层级因素权重,最终获得影响因素模型。从影响因素的综合评价和信息素养的直接评估两方面进行测试,数据结果验证了影响因素模型的有效可靠,能够反映、可预测学生信息素养能力的形成、发展及表现。

关键词:信息素养;影响因素;ISM;AFIP

中图分类号:G434 文献标识码:A

一、引言

在社会经济所带来的信息技术迅猛发展的背景之下,“信息素养”的培养始终是新世纪各国教育的关注重点,它与国际范围内的“核心素养”教育改革关联密切,因此作为未来工作、终身学习所需的关键能力之一被纳入“核心素养”体系而备受瞩目。

(一)概念内涵

从1974年保罗·车可斯基(Paul Zurkowski)提出“信息素养”(Information Literacy)的最早的定义,到1989年美国图书馆协会(Ameriean Library Association,ALA)提出的“作为具有信息素养能力的人,必须能够充分地认识到何时需要信息,并有能力去有效地发现、检索、评价和利用所需要的信息”其中强调了具有信息素养的人是那些懂得如何学习的人,再到2016年1月,由美国大学与研究型图书馆协会(Assoeiation of College and Research Libraries,ACRL)颁布实施的《高等教育信息素养框架》(Framework for Information Literacy for Higher Education)中所指出的,“信息素养”包括对信息的反思性发现,对信息如何产生和评价的理解,以及利用信息创造新知识并合理参与学习团体的一组综合能力,由此可见,这个概念的内涵一直随着时代的发展而不断更新。

除了在图书馆学、信息服务等领域专门讨论“信息素养”之外,在更广泛的、综合的教育领域,也对此予以了关注和重视。欧盟(European Union)和经济合作与发展组织(OECD)等国际组织所提出的核心素养框架中,均突出强调了“数字素养”(Digital Competence)或“信息素养”(Information Competence),指的是在工作、生活和交往中自信和批判地使用信息技术的能力,强调以基本的信息技术能力如使用计算机和互联网的能力为基础,“互动地使用知识和信息的能力”,要求对于信息本质(Nature of Information)有批判性反思,涉及到其技术性的基础设施,社会的、文化的、甚至意识形态的情境和影响。

(二)问题的提出

正是由于信息素养对于个体发展、终身学习的重要作用,在图书情报、教育教学研究等领域,有许多研究者围绕于此展开了不同的研究。其中,以信息素养的教学培养和促进,评价测量的实证研究较多,从中获得影响或作用于信息素养的指标、因子。例如有研究表明不同性别的大学生其信息素养能力的表现具有差异,在评价网络资源时,女性被试更具辨识力,而男性被试对搜索引擎获得的结果更有信心,然而学生的信息素养表现存在性别差异并不能构成因果关系,诸如此类的研究并不是直接关乎信息素养影响因素的研究工作。以实证研究的方法探索学生表现的差异,可以启发教师进行教学诊断,并由此开展教学,而有关影响因素的研究工作能够帮助我们发现学生“信息素养”发展差异的原因和机制,以此为证据发现问题的症结,进行更具针对性的培养。

文献研究发现,有关信息素养影响因素的国内外研究,通常采用了回归分析、结构方程模型等统计方法进行探索,从中获得潜在构念的预测指标。纵观已有的因素研究,所研究、探查的因素并不全面,而且完全依据量化数据的结果进行取舍过于数据驱动,存在忽略重要信息的风险;此外,多数研究结果并非“由因到果”,而仍停留于对信息素养这个能力构念的反映性指标的测查上,即对信息素养的间接评估。据此,本研究试图从更加全面的视角对影响学生信息素养的因素进行分析和探查,在此过程中需要从纷繁的、多变的情况中探寻可能的因子,建立与信息素养这个目标变量(潜在构念)之间的结构关系,最终构建出有效的、可信的影响因素模型,这是本研究所要解决的研究问题和达成的研究目标。

(三)研究方法

影响因素的研究类似于多准则、多目标的复杂问题的决策分析,而且教育研究与实践的复杂性决定了其研究往往很难达到绝对的量化,由于研究对象的复杂性,以及人做出思维判断的模糊性等,我们可以借鉴系统工程科学和决策科学领域中的常用方法。

有教育研究者应用解释结构模型法(Interpretive Structural Modeling,ISM)来探究复杂系统的多级递阶结构,揭示不同因素之间的相互关系,最终构建出影响因素模型。一般来说,需要首先建立邻接矩阵,再运用相关的算法进行可达矩阵(M)及因素模型结构的计算和绘制,本研究将利用目标矩阵的方法进行简便化操作。

此外,为确定因素权重,将采用层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP),它在教育研究的决策、评价、分析和预测中应用广泛。首先,在ISM所构建的层次结构模型基础之上,应用成对比较法进行偏好分析,探寻层次排序,依据AHP的9级比例标尺,收集专家评判的数据,形成判断矩阵(Judgement Matrix),并进行一致性检验;进而按照幂法(Power Method)进行运算,获得各级因素的权重(重要度,Weight),从而获得各层级、各因素的综合排序。

因此,本研究将结合定性和定量分析,运用ISM与AHP相結合的技术方法,以期最终获得信息素养影响因素的结构模型。

二、基于ISM建立因素结构

运用ISM构建影响因素层级结构的基本程序包括因素抽取,形成关系并制作目标矩阵,最终形成影响因素结构的层级有向图。

(一)抽取影响因素

文献研究发现,多数研究关注于高等教育阶段学生的信息素养表现和发展,而学生的高中经历(High School Experiences)与信息素养能力之间存在关系,以ICT素养评估测试iSkills为数据收集的工具,通过阶层多元回归分析(Hierarchical Multipie Regression Analysis)的方法进行数据检验,发现有4个变量能够预测得到更高的iSkills分数,即这4个变量是显著影响(p<05)学生信息素养的因素,分别是:学生使用最为流畅的语言,种族,高中时期的累积平均绩点(GPA),选修荣誉课程(Honors Courses)或其他先修课程(Advanced-placement Classes)的数量等。另一项研究同样采用回归分析,探究了涉及人口统计,教育和经济因素,以及当前地位,平均绩点(GPA)等高中时期的经历的影响作用,发现只有GPA和标准测试分数对信息素养的测试的得分有影响。而高中时期教师的合作探究等教学方式的应用,未能提供真实体验的情境等教学环境的创设也是信息素养未能有效培养的重要阻碍之一,包括相关资金短缺,人员不足,缺乏合作,管理监督的疏忽等都颇受诟病。

在强调以学生为中心的教学过程中,研究者总结区分了两类影响信息素养在通识课程教学中加以整合的因素,一类是政策因素,包含制度政策,管理结构和体系,管理者角色,资源与设备,学习资源和支持计划,以及教师评估和发展6个方面;另一类是教学因素,包括授课教师角色,图书管理员角色,学习者角色,授课教师和图书管理员对信息素养的知识与理解,二者的合作,学习结果,教学计划,教学方法,教学行为,教学用具,以及学生评估11个因素。对大型测评的设计及结果进行总结分析之后,发现中学生的信息素养受学生个体、学生家庭背景、学校教学、学校资源、地区及国家教育信息化设备及政策引导等多方面因素的影响。

综上可见,从外在的制度政策、环境支持,到教师教学过程中的方法运用和学习评估,以及学生的社会经济背景、课业成就表现等多个方面都对学生的信息素养产生影响。基于此,本研究总结提出了影响学生信息素养的因素子集,并利用德尔菲法展开调查。

选取了专业领域内的2名副教授,2名讲师;2名不同地区的高中教研员,曾是经验丰富的优秀教师;2名本专业的博士研究生和3名硕士研究生组成专家咨询小组。遵循德尔菲法的操作程序,利用电子邮件展开了3次咨询,直至达成一致意见,最终形成了表1所示的影响因素集。

该因素子集包含26个因素指标,对环境、教学,教师、学习者等多个方面予以考虑,不同因素之间有交叉重叠,也存在包含与被包含的从属关系,因此下一步是对各因素之间的关系进行判断。

(二)绘制目标矩阵

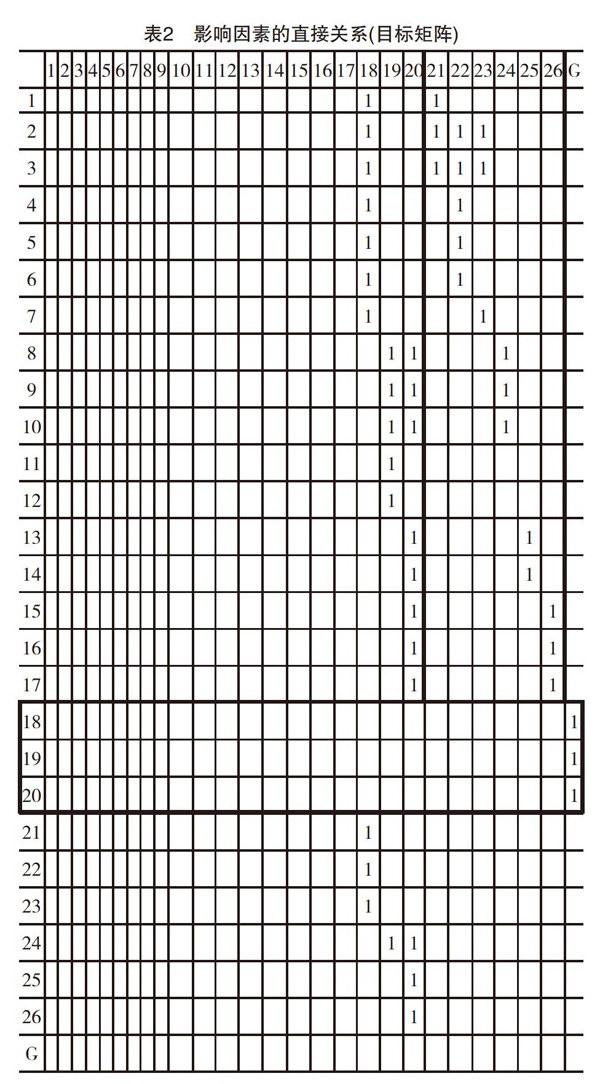

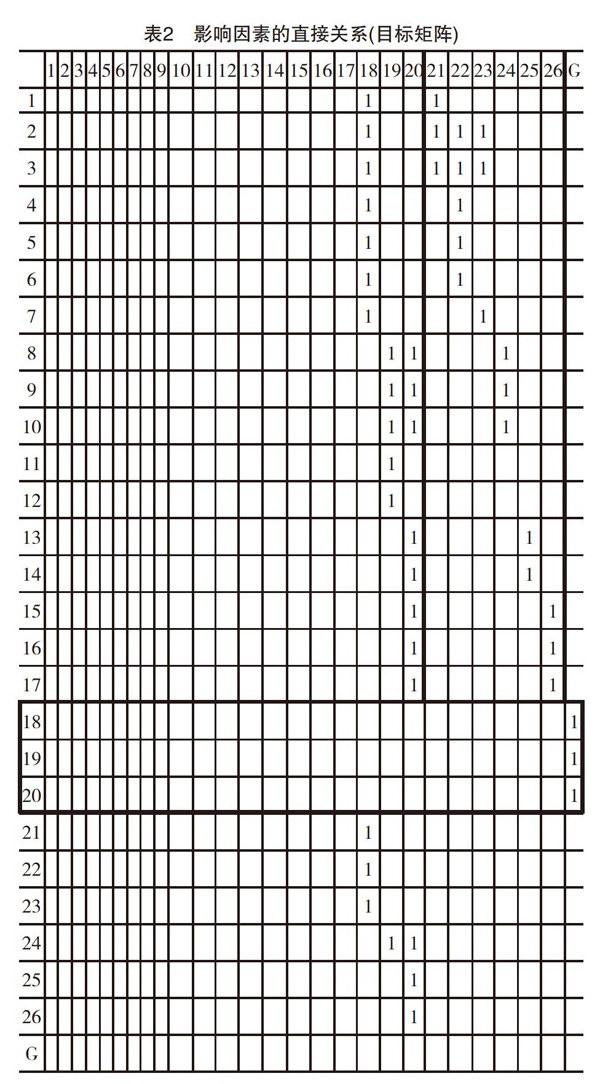

根据ISM的目标矩阵法,对专家组成员进行调查,收集他们对于以上因素之间存在关系的意见数据。当列因素i是行因素j的直接下属(或者i对j有直接影响)时,即j是i的上层因素,存在i→j的关系路径,即在(i,j)处填入1;处于并列层次(即相互不影响)的两个因素,交叉空格处则不需填写;行因素是列因素的下属,而同时列因素是行因素的下属,即(i,j)与(j,i)都为1,表示它们之间是彼此影响的。由此得到影响因素的目标矩阵。

调查结果如表2所示,G表示目标,是所有因素指向的最高层级,本研究中即信息素养。第1-17项因素是彼此独立的,而且只存在它们指向其他因素的直接关系,说明它们不存在直接的下层因素,是目标层次结构中的最底层因素;其他各项因素均有下次因素,例如,第8项因素既从属于学习者因素f20),也是教师因素(19)的下层。

(三)形成关系结构

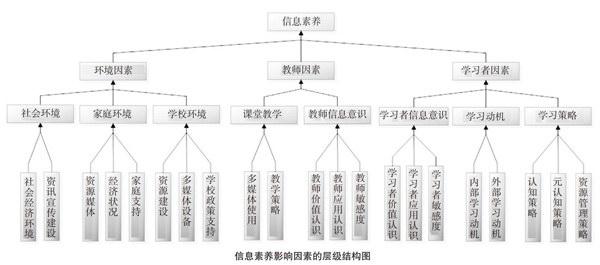

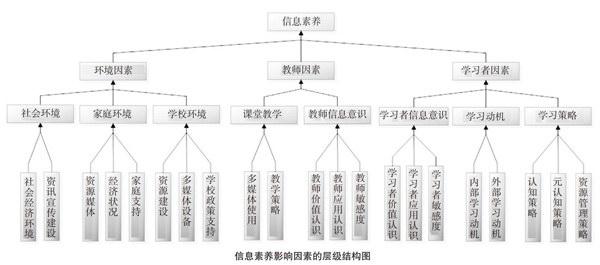

根据R(Ri)=R(Ri)∩Q(Ri)来确定最高级元素Ri,然后将所有最高级因素所在行和列从矩阵中去除,形成新矩阵,之后按照同样的方式找到新矩阵中的最高级元素,以此逐步寻找、确定各层级的要素。按照从低到高的方式,首先明确最底层的因素(1-17列上均无“1”出现),清除1-17行上所有内容(置为空白);观察此时的目标矩阵(图表略),发现除了1-17列之外,在21-26列上也全部为空(无“1”出现),因此21-26项的因素为高于底层的因素层;同样地,把21-2对应行上的内容清除,观察此时的矩阵,仅剩余G列有数值“1”出现,即最高层级。

由此确定了信息素养影响因素的层级结构图(如下页图所示),清晰地展现了各因素间的高低层次,以及对信息素养的影响关系,它是运用层次分析法的前提基础。

三、基于AHP确定因素权重

运用层次分析法(AHP)是将问题对象视作整体化的系统进行处理,利用先分解后综合的思维方式进行决策判断,结合了定性分析与定量分析的技术方法,充分发挥决策者的个体认知能力,更为透彻、清楚地剖析问题本质和因素之间的内在关系,由此得以在多准则决策问题的解决上发挥重要作用。本研究应用AHP全面系统地分析、计算出信息素养各影响因素的权重系数,为避免繁杂的计算过程,利用计算机软件(Yaahp 10)辅助数据的整理和分析。

(一)专家调查

以基于ISM提出的影响因素层级结構为分析对象,将每一个因素的内涵所指进行说明,如表3所示。

问卷包括13个项目,9道Likert 5级量表赋分题;3道填空题,每道题1分;1道开放性试题,综合赋分,最高为5分。对同一批学生样本(N=157)进行测试,信度系数α=0.686。

(三)数据处理与结果

在影响因素评估中,教师调查的样本中包含了学生调查所有被试的部分课任教师,共计11名,挑选出他们的回答问卷,以平均结果反映8个三级因素的测查情况,与157名学生被试相匹配。其中,A32和B21的调查结果(取题项加和平均分)与学生问卷中的结果一致性高(Spearman等级相关系数=0.8971,由此说明这两个因素的测查结果信效度较高。

结合影响因素调查中的学生问卷和教师问卷的调查结果,将各因素上的题项得分进行加和平均,以此分值来评估、编码各个因素的得分;将基于AHP计算所得的因素权重与这些因素的得分进行加权平均,获得影响因素综合评价的得分(FIL)。

对于信息素养的评估,则以13个测试项目的加和结果表示信息素养的能力得分(TIL),最高分为52,最低分为9f9道量表题每道题最低得分为1)。据此,将所收集的两方面数据进行处理,其描述性统计结果如表7所示。

利用SPSS 22.0将两个评估结果进行相关分析,得到Pearson=0.613,在0.01水平上为显著强相关,即二者能够互相匹配,评价结果一致。由此说明,本研究所提出的信息素养影响因素模型是有效的,能够反映学生当下的信息素养能力,同时它是可预测的,能影响信息素养的形成、发展及表现。

五、结论与启示

本研究关注于国际教育、课程改革领域的重要素养之一的信息素养,在文献研究的基础上发现对于其影响因素的研究仍存在值得探究的空间。因此,研究借鉴于系统工程科学和决策科学领域中常用的分析方法,解释结构模型(ISM)和层次分析法(AHP),以专家咨询为数据收集的主要手段,将纷乱繁杂、模糊不清的观点、因素逐步转化、形成具有良好结构关系的层次模型,即获得信息素养的影响因素模型。并从模糊综合评价的视角出发,从影响因素的综合评价和信息素养的直接评估两方面进行测试,数据结果验证了影响因素模型的有效性、可靠性,达成了研究目标。

从研究的选题和结果上来看,本研究实现了对信息素养影响因素系统而全面的分析,建立了包括环境、教师、学习者三方面因素在内的完整模型,而且对各层级因素赋予了权重系数。不仅为信息素养的研究提供了参考,影响因素模型中的各层级因素也将为开展更具针对性的信息素养教学、实践提供依据,有利于促进学生素养的形塑、提高和评估。

在影响因素研究的过程中,不仅基于理论文献的分析抽取可能的影响因素,还结合了德尔菲调查的反复咨询、修订,集合了专家个体的智慧,为影响因素模型的提出奠定了坚实的基础。这些主要依据了质性分析的研究方法和操作方式,而本研究的创新之处在于应用了ISM和AHP的研究方法,实现了定性与定量研究的有效结合。一方面是出于教育实践中影响因素的多变性、復杂性,由此带来的模糊性本质考虑,在做出正确、有效的决策(建立影响因素模型1时,越是复杂的问题,越是难以完全量化,另一方面是由于专家调查过程中决策者的选择和判断所具有的主观性无可避免。ISM和AHP方法的理论完备,结构严谨,而且易于操作,其先分解再综合、定性与定量充分结合的操作思维适用于本研究中问题的解决。

除了以上借鉴意义和创新价值之外,由于研究方法依赖于决策者的主观判断,而且模糊评价过程中对计算精度要求不高,本研究还需要在后续研究中更加广泛地收集信息,展开更为充分的理论文献研究;并且加强专家咨询,包括成员的专业化程度考量、成员数量等方面的改进。