时光镜像 岁月向暖

2018-05-14吴洁许鑫

吴洁 许鑫

日出先照,钟灵毓秀。

日照历史悠久,在漫长的岁月中,无数先人以他们的智慧与生命、心血与汗水,书写出一节节光辉灿烂的锦绣篇章。

时如白驹,间似流水,历史于时序中义无反顾地前行。在龙山文化起源地的这片土地上,先哲伟人、五千年风云被长久留存了下来。历史文化、海洋文化、乡土文化等传承不息。这些时间雕刻出的日照的城市记忆在日照记忆馆内熠熠发光,也唤醒了日照人对历史、对自然、对乡愁、对亲情的最真实的感知,昔日的辉煌正照亮未来的征程。

穿越时空 串起城市记忆

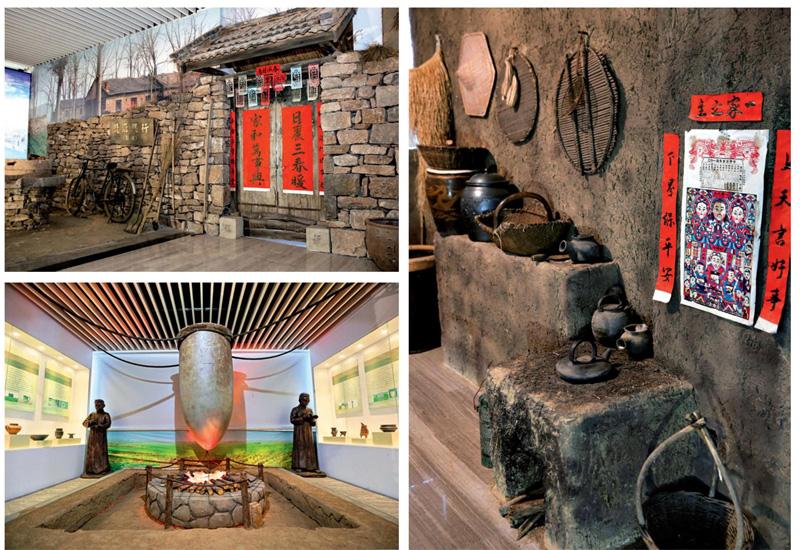

走进日照记忆馆,一个寻常百姓家常见的影壁墙被巧妙地应用在记忆馆内,瞬间拉近了来访者与记忆馆的距离,来记忆馆就像是回家或是去邻居家串门。

绕过影壁墙进到厅内,艺术气息迎面扑来。这里不只是简单的陈列、展示,整个展厅是用艺术承载城市记忆。日照市文物局办公室副主任尹宝华说:“记忆馆的建设、规划都是胡善义局长的思路,也是他具体负责实施的。胡局长十年前来的文物局,之前干了半辈子艺术演出工作,策划了很多大型的舞台演出,日照市的大型演艺活动基本都是他策划总调度的,对舞台艺术展现、道具的制作及应用掌握熟练。”这也让我们为展区的艺术气息找到了“源头”。

大面积的金黄色首先把你的视线吸引到展厅的左侧,这是位于莒县浮来山风景区内的南北朝时期刘勰晚年出家、校经处的“天下银杏第一树”。 树与人相伴,泉与树相伴。银杏树下、卧龙泉旁,每一个树叶都是一个故事,每一抔泉水都是一段插曲。银杏树见证了那2700多年前的“鲁莒会盟”。穿过刘勰故居便是明代嘉靖进士丁惟宁的丁公石祠。尹主任说:“丁公石祠位于五莲县叩官镇丁家楼子村,整个建筑由石祠、石坊两部分全石质组成,历经400余年仍保存完好,展厅内展示的是石祠部分。”一转身,明万历年间河山石亭便矗立在你面前,这个位于东港区日照街道后时家官庄村西北、河山山脉南侧巨石上的石亭采用纯石榫卯结构,造型古朴典雅。据当地老人传说,此亭在康熙七年8.5级地震中依然安然无恙。

要说形象、直观、生动的当属展厅右侧刻有陶文“”的灰陶尊,日照记忆馆的工作人员说,灰陶尊做了等比例放大效果处理,灰陶尊下方布有舞台效果的 “火焰”,开关一打开,便开始演示灰陶尊的“烧制”过程。这个新石器时代大汶口文化中晚期遗存的灰陶尊最吸引人。

日照记忆馆700余平方米的展厅汇集了多个主题展区,记忆馆用艺术的形式把这座城市的文化记忆和历史精华串联起来,让我们在方寸间穿越时空尽揽日照的古往今来。转身侧脸间仿佛穿越了时空,不同时期、不同地方的历史文化,在移步换景中紧紧串联起来,让我们觉得是那么近。就像太阳与星星,隔得那么远又那么近。

依附建筑 安放城市记忆

日照向东是大海,海是日照的魂,大海为日照人带来更多的是海洋文化。海上碑成就了海洋与文人的千古佳话。

日照记忆馆内按1:1的比例复制的海上碑是目前我国已知的唯一一处海上古石刻,始刻于清顺治乙酉年间(1645)。有明、清时期名人镌刻的5幅碑文。其中“星河影动”“撼雪喷云”,为明末监察御史苏京所书;“难为水”,为清代安东卫守备阎毓秀所题。“万斛明珠” “砥柱狂澜”,为明末礼部尚书王铎所书。海上碑位于自然岩石群上,涨潮时被海水淹没,落潮时才露出水面。“再过几百年或者几千年,刻字有可能会被海水侵蚀掉”,尹主任说道。

700平方米的展厅是放不下石臼灯塔、汇昌银号、北海银行等这些城市符号。馆内的陈列大都做了等比例缩小处理。石臼海塔塔身为花岗岩石结构,错缝垒砌,逐层内收。塔身底层有石碑一块,莒县大店翰林庄郂兰撰写碑文。老灯塔虽已斑驳,但依然是百年来海上归船最温暖的记忆,放置在记忆馆展厅最内侧的石臼海塔就是这记忆馆的一盏亮灯,为来访者照亮探寻城市记忆的路。

为了更形象的展示陶文“”字,陈列的灰陶尊做了放大处理,字上部的“”像太阳,中间的“”像云气,下部“”像山峰。宛然如绘,写成楷书则作“”。“”已具备了汉字音、形、义的因素,与甲骨文极为相近,但早于甲骨文1500多年。远观灰陶尊像极了子弹头。

而馆内的齐长城遗址是用莒县东莞镇运来的石头砌成的,刀光剑影,战火烽烟。一切都已远去,碧血沉埋,纷争不再。只是位于莒县、五莲县境内的齐长城遗址仍在,孟姜女的悲痛欲绝仍让人心生怜惜。

在放大缩小间,在真实的石块上,日照的城市记忆不断地被放大再放大。依附于建筑,日照的过往、日照人的城市记忆便得以安放。

唤醒集体记忆 活化城市记忆

曾经,这里汇通天下,昌盛繁荣,因着上世纪初合资开办的日照最早的股份制银行——汇昌银号,它曾印记过一个时代的金融背影。“莒县柏庄村还有一个北海银行的旧址,北海银行系中国人民银行前身,曾经在柏庄村印了一年的钞票。”尹主任说。汇昌银号、北海银行,曾经的辉煌都深深地印在日照人的记忆深处。

留存记忆,瞻望先贤。日照记忆馆的记忆并不只是在姜太公钓鱼愿者上钩和城阳国里平定吕氏专权,稳固大汉基业,开启文景盛世,扩大汉族版图的刘章的故事中;不只是在刘勰的《文心雕龙》和“巨儒宿学,北面人宗”的焦竑的八卷《焦氏类林》中;更不只是在“北方学者君第一,江左所闻君毕闻”的清代许瀚的书法和“长技自强,救国安民”的武器专家丁守存的地雷和火炮中。日照记忆馆的记忆还存在于土炕、土炉子、煤油灯、蓑衣上,石磨、石院墙、老木门上。这些民间的东西,是植根于生活的记忆。把这些旧的东西保存下来,保存的是一段时光,更是一种传统。闲来时节,沏一杯绿茶,围坐在炉火旁,一边讲述那忘不掉的老故事,一起看闲时剪短的灯花。这就是家的温暖,城市的温度。

日照记忆馆将历史记忆与社会记忆进行建构与重组,潜移默化的影响着公众,并不断地唤醒公众的记忆,生成了一种符合主流价值的集体记忆。

日照市文物局副局长刘红军说:“日照记忆馆藏品多由社会捐赠,越来越多的日照人为了明天保护今天。来参观的周围群众看到相关的物件,就会把自己家里的也拿来放在记忆馆里。他们自己都觉得这是一种荣耀感。”

丰厚的历史文化,丰富的海洋生活,为日照人的艺术创作提供着不竭的源泉。作为国家级非物质文化遗产的莒县过门笺更是让城市的技艺“活”在现代人的生活中。这过门笺一贴,春节的气氛一下子就有了,街头巷尾传来了孩子们的歌声“小孩儿小孩儿你别馋,过了腊八就是年;腊八粥,喝几天,哩哩啦啦二十三;二十三,糖瓜粘;二十四,扫房日;二十五,冻豆腐;二十六,去买肉;二十七,宰公鸡;二十八,把面发;二十九,蒸馒头;三十晚上熬一宿;初一、初二满街走……”

(编辑/吴洁)

专家点评>>>

周晓波(山东省文物局党组副书记、副局长):

日照是东夷文化的重要发祥地,文化底蕴深厚,文化遗产丰富多彩、弥足珍贵。日照记忆馆是非国有博物馆,展陈的是日照有代表性的历史文化遗产。

刘勰故居、海洋文化遗产、汇昌银号展区、传统古村落等展区,形象直观的复制再现了日照不同历史时期的有代表性的文化。在延续城市历史文脈,留住城市记忆方面取得了一定的社会效应。是日照青少年了解自己所在城市历史的一个重要媒介,为日照的历史文化起到了传承作用。