从“番部合乐”窥清燕飨乐队成因

2018-05-14张珂

张珂

[摘 要]《皇朝礼器图式》作为清代礼书之最,在研究清史中具有十分重要的地位。书中第九卷对“燕飨番部合乐乐队”之乐器具有详细描述,是研究清乾隆时期燕飨音乐的重要资料。开篇通过对《皇朝礼器图式》中“燕飨番部合乐”之乐队、乐器进行分析,再结合“新史学”的部分研究思维,从统治者“大一统”的思想角度出发,深入探究清王朝统治者对满、汉及其他少数民族音乐的态度及成因。

[关键词]番部合乐;燕飨乐队;《皇朝礼器图式》;“新清史”

“燕飨”一词较早出现于周代,“飨”字既有设宴款待宾客之意,(《诗·小雅》云:“钟鼓即没,一朝飨食。”①)亦可指对鬼神进献食物,可见“燕飨”在周代便有“宴请宾客,奏乐相合”之意。由于历代王朝统治者对雅乐、俗乐态度不同,燕飨乐也随之有较大变化,但“四夷之乐”作为燕飨乐的重要组成部分,自周代建立直至清末,始终存在其中。那么,为何四夷之乐会在历代王朝中占有如此重要之地位?

若论此因,必要追溯自周代。西周强盛,周边小國为生存纷纷依附投靠,其中“东方曰韎,南方曰任,西方曰侏离,北方曰禁”②。周天子将四邻少数民族统称为“四夷”,并设有“鞮鞻氏”掌管四方之音乐。依据《周礼》规定,燕飨宾客必须有音乐相伴。在国与国之间的外交燕飨礼中,四夷之乐的演奏更多是为了表现周朝的强大与政教远被。除此之外,四夷之乐也被用于祭祀和贵族娱乐消遣,这种对边界少数民族国家的称谓及乐舞的使用被后世延续使用。至清代,燕飨乐经历了四个时期③,尤以乾隆时期礼乐发展最为完备,除建立乐部、整顿和声属外,还修纂了一系列诸如《御制律吕正义后编》《钦定诗经乐谱》等作,将清代礼乐推向顶峰,燕飨乐也有了不同于明代的发展。

一、番部合乐之构成

清代燕飨乐发展到乾隆时期已达到鼎盛状态,乾隆七年“乐部”设立,下分有神乐属、和声属、掌仪司和銮仪司四个部门。其中和声属与掌仪司所负责的燕飨乐在清宫礼仪、宴会中占有相当重要的地位。它的音乐由三部分组成,一是礼仪典礼性音乐,如清乐(中和韶乐、丹陛清乐),此类音乐多从前代沿袭继承,音乐中和平正;二是表演性舞乐,如庆隆舞、世德舞、德胜舞,此类为清代当朝所创满洲乐舞,从舞者服饰、乐器使用、舞蹈内容上均可显示出浓郁的满族风格;三是周边少数民族与国外音乐舞蹈,如蒙古乐、朝鲜乐、回部乐等,这类音乐风格多样,体现出不同民族与国家之音乐特色。

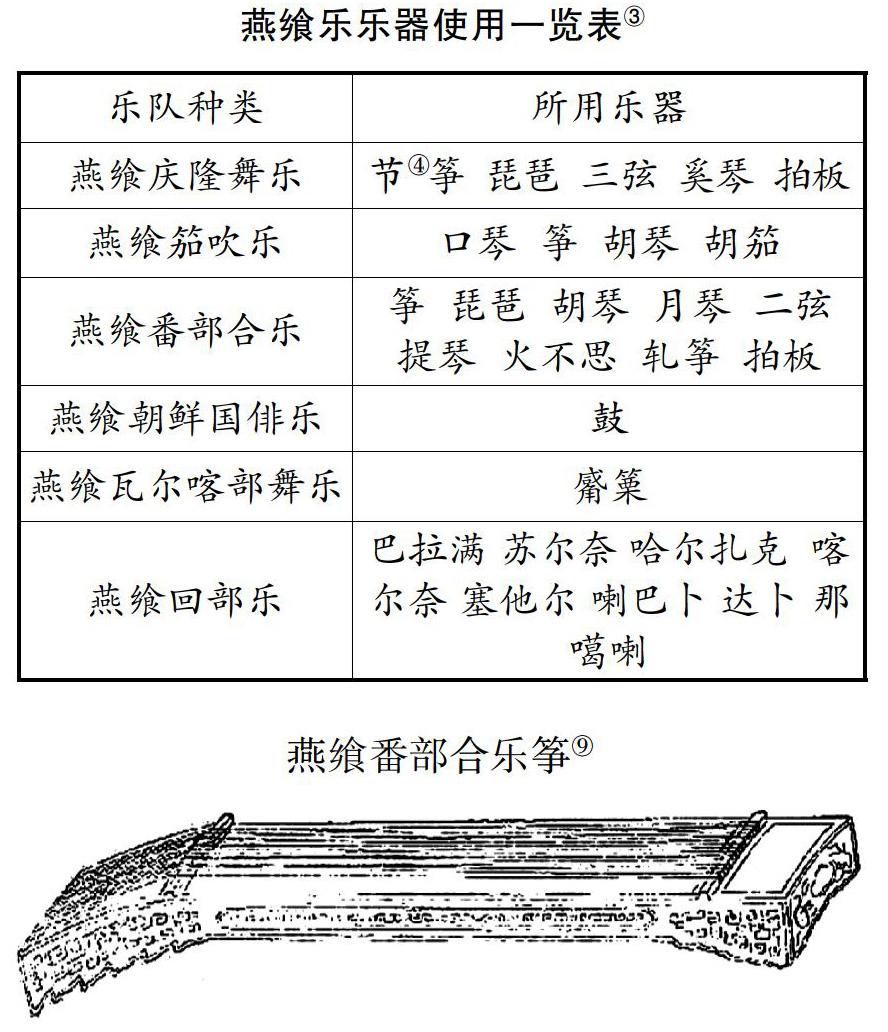

番部合乐正属于燕飨乐之第三种类型。由《皇朝礼器图式·八九卷》(以下简称《图式》)对乐器的绘图与描述来看,乾隆年间重要的燕飨乐队种类共十六种①:朝会中和韶乐、朝会丹陛大乐、卤簿鼓吹大乐、卤簿导迎乐、巡幸铙吹乐、祭祀中和韶舞、耕耤禾词乐、燕飨清乐、燕飨庆隆舞乐、燕飨笳吹乐、燕飨番部合乐、燕飨朝鲜国俳乐、燕飨瓦尔喀部舞乐、燕飨回部乐、凯旋铙歌乐、凯旋凯歌乐。②其中燕飨乐使用乐器类型大体如下:

根据上表可见:燕飨朝鲜国俳乐、燕飨瓦尔喀部舞乐、燕飨回部乐均使用外来传入乐器演奏,燕飨庆隆舞乐、燕飨笳吹乐、燕飨番部合乐则是汉族传统乐器与外来乐器相间使用,其中尤以燕飨番部合乐使用乐器最杂,可作为燕飨乐之汉族、少数民族音乐结合的范例。以下为燕飨番部合乐使用乐器之部分举例分析。

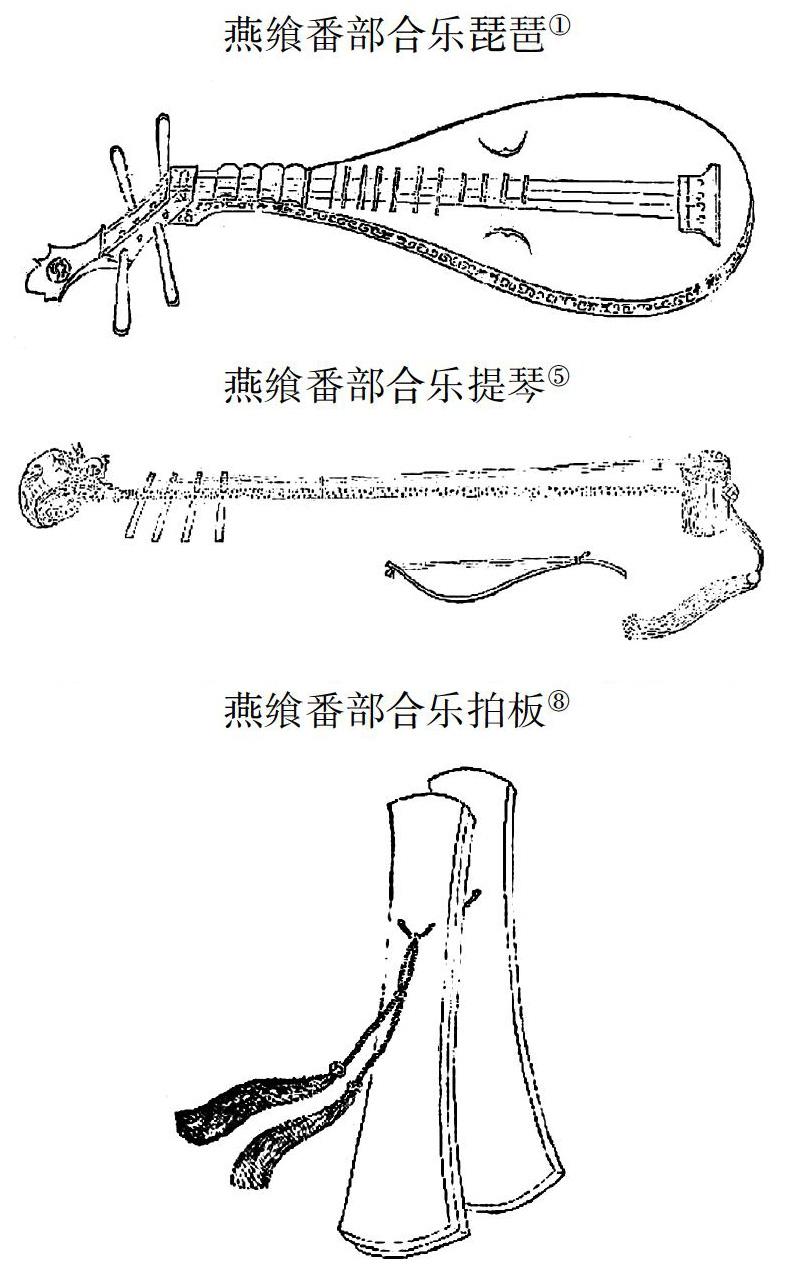

筝,弹拨类乐器,十四弦。其外形刳桐为之,髹以黄,通髹金漆,前后量髹以黑,通长四尺七寸三分八厘五毫,前阔七寸二分九厘,足高八分一厘。后阔六寸四分八厘,足高一寸二厘六毫。前后梁高阔一厘六毫。后上圆下平,径如之,长三寸六分四厘。⑤

《皇朝礼器图式》(以下简称为《图式》)中对筝之形制从“应劭《风俗通》:筝形如瑟;刘熙《筝赋序》:筝,施弦,高急筝筝然。”⑥等而得。然筝之起源最早可以追溯至秦代,起先为五弦,至汉代大约已经发展为十二弦,从汉代各文人之筝赋中总体考虑可知此时的筝其长六尺,上圆下平,十二弦十二柱,柱高三寸。⑦后在《新唐书》中,所见对筝的描述均已为十三弦。十三弦筝从唐至元发展近六百多年,元末以后,至明朝又发展出十四弦、十五弦以上的筝。根据清荣斋《弦索备考》“卷五·筝谱”“卷六·工尺谱”中对《合欢令》《将军套》⑧的十四弦筝定弦(正宫调音阶)可知,此时十四弦筝在清代已经发展成熟。

琵琶,波斯传入外来弹拨类乐器,《图式》中所绘为曲首琵琶,张四弦。其外形以通髹金漆,匙头绘金圆夔龙,边亦绘金夔龙,项曲槽椭,面平背圆,四弦唯第一弦朱。通长三尺一寸一分五厘七毫,槽阔八寸七厘,厚一寸二分。颈阔八分八毫,中后一寸二分一厘三毫,边厚四分八厘五毫。⑩

《图式》中指出,清代琵琶形制源自刘熙、傅玄等人之描述。从图片看来,此时的琵琶与汉魏时由波斯传入的四弦四项琵琶十分类似。汉以来,经西域传入我国的琵琶主要有两种,一为经波斯传入的曲项琵琶,二为经天山南麓龟兹古国传入的五弦直项琵琶。后者于隋唐达到鼎盛时期,出现一批五弦直项琵琶名手,如曹妙达、曹僧奴等,但随后由盛及衰,五代十国以后更不见其踪影。前者一直流传至今,宋代以来有了较明显的汉化,一是琴颈及琴面板上加品,二是演奏时琴身由横抱转向斜抱。金元时期右手技法进步,明代开始用手弹替代拨弹。在音域上,也完成了从四相十品至六相十八品、六相二十四品的过渡。

提琴,拉弦类乐器,张四弦,蒙古族常用乐器。其形制竹柄木槽,冒以虺皮,龙首。通长二尺三寸四分七厘,柄长二尺一寸一分七厘,槽径二寸三分,厚二寸一分。四轴穿柄以绾弦,俱在右,束以金鐶,系于柄中,间缠以丝。槽面设柱,竹弓系马尾二,束于四弦见轧之。材质上龙首以梨,轴以檀,柄端、轴端俱饰象牙,柄系黄緌②。有关提琴之来源学界现在争论不一,刘东升、钟清明等认为提琴是由元代(火不思类)“胡琴”发展而来③,并有《元史·礼乐志》、清李渔《闲情偶寄》中部分史料为证。赵志安认为提琴应该就是奚琴的发展。“在演奏方式和形制上,‘提琴与传统奚琴类棒擦弓弦乐器如出一辙,与元代‘胡琴相去甚远……从元代‘胡琴到明代‘提琴,绝不仅是演奏方式上和形制、构造上的剧变那么简单。”④

拍板,打击类乐器,唐以前由西北传入中原,此后被广泛运用于各种仪式音乐、宫廷俗乐、民间说唱中。唐代多用于散乐,且深受皇帝喜爱(段安节《乐府杂录》:拍板本无谱,明皇遣黄幡绰造谱,乃于纸上画两耳以进,上问其故,对,但有耳道则无失节奏也⑥)。宋以来,宫廷教坊大乐、民间说唱、戏曲、小型乐队合奏等均用之,元、明、清承袭以宋,用于宫廷与民间音乐。燕飨番部合乐之拍板在材质上与朝会丹陛大乐拍板相同,斲木为之,左右各三,近上横穿二孔,联以黄绒紃。尺寸较之略小,长八寸九厘,上阔一寸四分五厘,下阔一寸九分四厘,板三,束其二,以一拍之。⑦

二、燕飨乐队之特征

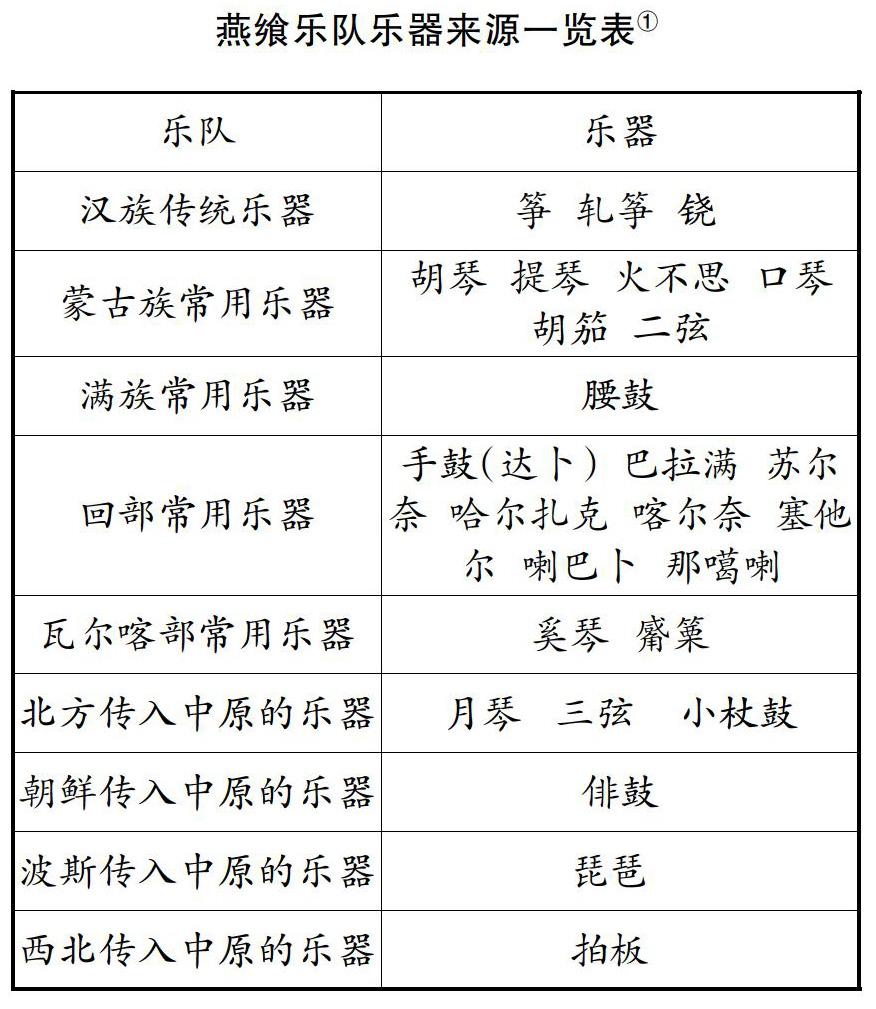

从以上对燕飨番部合乐乐器之分析可以发现,番部合乐乐队在乐器选择上多偏爱外来乐器,而非汉民族传统乐器。不仅如此,在整个燕飨乐队的乐器使用上,也有着同样的特征出现,具体如表:

由此可知,清燕饗乐队在乐器的选择上既有本族乐器、汉族传统乐器,也有各部族乐器以及外来国家传入乐器,包容性十分强大。从这个角度上来说,清代乐队的这种特征与唐代有类似之处——都十分乐于接受外来音乐事物。但这两者本质上有十分重要的差别,即民族差别带来的对汉文化态度的不同。

李唐王朝为汉族统治的具有传统意义所言的华夏血统统治的王朝。经过初唐两位帝王的修养生息后,在玄宗即位时迎来了开元盛世。万邦来朝带来了音乐的不断涌入,让唐代音乐呈现出勃勃生机。此时音乐如此多样化的原因大体有三。

其一,西域音乐历经汉张骞出使西域、与匈奴连年征战,南北朝南北方民众大迁移,隋代“七部乐”统一整合的几百年发展,进入唐以后已成熟稳定,西域管弦乐发展至顶峰。

其二,唐代音乐机构较之前朝有重要改善。以“梨园”为例,其乃教坊体系一部分,人事管理也隶属于太常寺,在掌教乐师的使用上,太常寺负责对教习梨园弟子的教师们进行考核,严格的考核制度亦让艺人在封建社会有了“约级”的机会,由此吸引了大批西域艺人。

其三,唐代统治者对西域音乐极为热爱。如段成式《酉阳杂俎》有记载,“玄宗……见宁王于暑夏中挥汗鞔鼓,所读书乃龟兹乐谱也。上知之,喜曰: ‘天子兄弟,当极此乐。”②。

而清王朝的统治者是满族人,面对传承几千年、具有深厚底蕴及包容性的汉文化时,几代帝王的态度都是既吸收又排斥的。究其原因,在于两种文化出现过大差异。在面对汉人占据绝大部分人口的巨大疆域与浩如烟海、海纳百川的汉文化时,清代统治者除了对汉族传统音乐进行吸收外,也十分重视强调少数民族音乐与外来音乐的吸收。以皇太极为首直至康熙,“经世致用”“满汉相融”被正式明确。随后雍正、乾隆等一直以此为礼乐文化中心。

乐器上的表现即为汉族传统乐器与满族等少数民族乐器的共同出现。在《图式》中,燕飨乐队中汉、少数民族、外国乐器的共同使用,并不是简单地把两种乐器放在一起,乐工在创作曲目时还应考虑到律制、音域、音色等各方面要求,重点在于,这些考虑最终都会在人的思想中形成满汉相融之思想观念,并以此观念为指导思想支配人的行动。此外,这种对少数民族音乐与外来音乐的重视,也可以进一步平衡与汉族音乐的差距,并显示出清王朝之势力强盛。除此之外,从《图式》八、九两卷对乐器的叙述可以发现,清宫廷礼乐中极少使用满族传统乐器(如依姆钦、哈尔马力)。

分析《图式》各乐队使用乐器,笔者发现:全部使用汉族传统乐器的乐队有朝会中和韶乐、卤簿导迎乐、祭祀中和韶舞、耕耤禾词乐,汉族传统乐器与外来乐器相间使用的乐队有燕飨笳吹乐、燕飨番部合乐、燕飨庆隆舞乐,全部使用外来传入乐器的乐队有朝会丹陛大乐、卤簿鼓吹乐、巡幸铙吹乐、燕飨清乐、燕飨朝鲜国俳乐、燕飨瓦尔喀部舞乐、燕飨回部乐,满族传统乐器与外来乐器相间适应的乐队仅有凯旋凯歌乐,且乐队中仅有1种满族传统乐器!

康熙二十六年六月初七,康熙帝对允扔的老师尚书达哈塔等人谈论皇子教育问题时,曾明确表态必须以满为重,不可忘本。直至康熙年间,朝会所用文字均为满文,入朝对奏也均说满语。那么,对满族文化极为重视的清王朝统治者为何会在乐队中不使用满族传统乐器?并非如此,而是由于满族传统乐器对满人有特殊意义,满人一般将其放在专门的祭祀活动(如萨满祭祀)中使用。《钦定满洲祭神祭天典礼》一书在坤宁宫萨满祭祀时的乐器使用上便有详细规定,乐器主要有依姆次、同肯、西沙、轰勿、哈尔马力、琵琶、三弦、嚓啦器。

根据史书记载,从乐器组合来看乾隆朝宫廷礼乐主要分为钟磬乐、鼓角乐、笙管乐、丝弦乐以及专门的萨满祭祀音乐。其中钟磬乐适用于祭祀和朝会等重大场合,多使用“中和韶乐”;鼓角乐适用于皇帝出行、仪仗等,多使用“铙歌鼓吹”“铙歌大乐”;笙管乐与丝弦乐适用于宴会中,上述燕飨乐队均属此类;而萨满祭祀音乐则由满族传统乐器组合演奏。

燕飨乐队中不使用满族传统乐器,除了满人的固有风俗习惯外,更是深层次地表现出满人对自己传统文化、乐器的重视。以堂子祭祀为例,此祭有两点最引人注意,一是祀者向南行礼,与朝北而拜的汉俗不同;二是汉官不予参与祭祀。而其他类比于汉族传统乐器、其他少数民族乐器、外国传入乐器的使用,归于本质还是依据统治者对王朝社稷稳定统治的需求来制定的。清统治者十分清楚:朝代之交替变更,并不会对这个已经传承几千年的古老国家有本质上的在社会体制、文化传统、风俗习惯上的改变,政治的稳定固然需要以军事实力为依托,但强大的文化凝聚力也是作为少数民族的统治者必须思之虑之的。

三、乐队特点之剖析

根据第二节对清乾隆时期燕飨乐队之分析探究,我们可以发现,此时的燕飨乐队有两大特征:一是对少数民族乐器、外国传入乐器较为重视;二是在燕飨乐队中几乎不使用满族传统乐器。且上文对于为何会出现这些特征也做出了简要说明阐释,但从本质上来看,统治者为何会出现这样的音乐观?若想更深层次地探究此问题,笔者认为,不能只把眼光放在《图式》等书之上,更应探究其背后之事。不可否认,中国历代封建王朝帝王在进行礼乐改革、整顿之时,处于本心真正热爱音乐之人少之又少,更多是为了从侧面辅助政治、稳定国家上层政治与整体社会之平稳发展。