神奇动物在哪里

2018-05-14

雾气从恩戈罗恩戈罗火山口( Ngorongoro Crater)深处升腾起来,三头长颈鹿在金合欢树背后显形,如同鬼魅。两只金色的豺狼小跑而过,一只鬣狗不知在何处吠叫,与此同时,这一天、这个世界摆脱了黑暗。 我在帐篷的露台上,边搅拌一碗牛奶咖啡,边看着一个马赛族(Maasai)的女人从深草丛中走出来,她裹紧红色的袍子,以抵御清晨的寒意。她佩戴着长吊坠耳环,白色的串珠项圈在晨曦中闪闪发亮,这些复杂的饰物是Llkisongo部落的标志。她背后裹着一个婴儿,只有一个小小的头颅从她肩胛骨之间探出来。

她走近一棵古老的无花果树,离我们的帐篷只有几步之遥。先在树干上吐了一口唾沫,这是一种传统的马赛问候或者祝福方式。接着卧在树下的草丛中,开始低声祷告。最后她解下一只串珠手环,系在树枝之上,作为奉献。过了一会,她离开了。此时,在火山口的边缘,犀鸟正发出一阵喧哗。

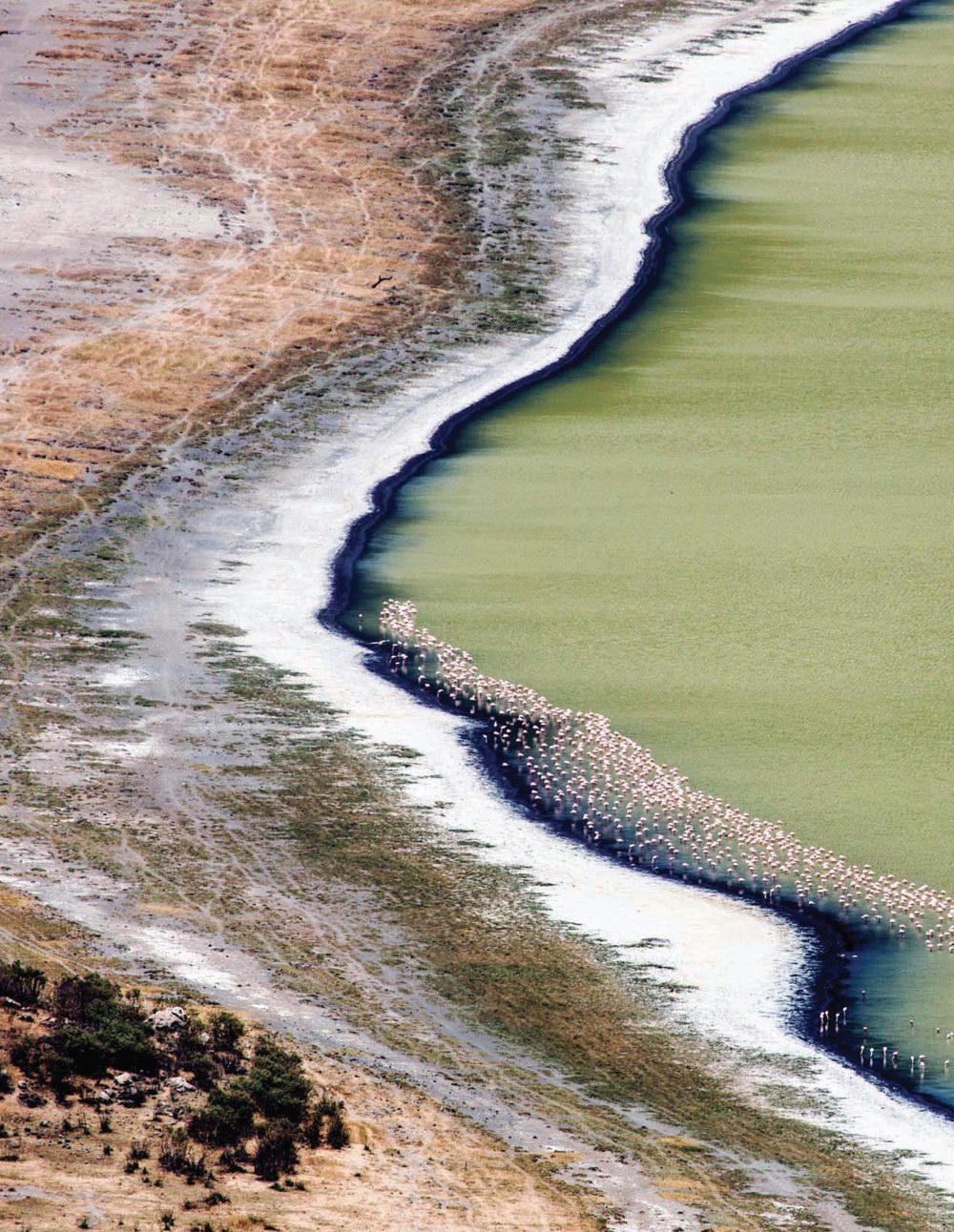

伟大的作家和自然学者彼得·马修森( Peter Matthiessen)认为,火山口高地是“我在非洲见过的最美的地方”。对马赛人来说,这是神的国度,无所不能的造物主就居住在这里。他是一位总的来说乐于助人,但偶尔也会制造麻烦的邻居。死火山主宰着高地,向北前往硫黄湖纳特龙( Natron)的路上,会经过奥尔德阿尼( Oldeani)、莱马格鲁特(Lemagrut)、恩戈罗恩戈罗、奥莫特( Olmoti)、卢马拉辛(Loolmalasin)和安巴盖(Embagai)。马赛人的上帝Ngai就生活在最后,也是最远的一座伦盖火山(Ol Doinyo Lengai)。它的轮廓就像出自一个孩子的画笔,孤独、尖锐、对称,火山蓝色的两翼溢出线外,与天空融为一体。跟其他火山不同,伦盖仍在活跃期。当上帝对他的臣民不满时,会捅破山顶,爆发的威力足以毁灭方圆数英里的牧场。当上帝高兴时,他为马赛人送来丰沛的雨水和子子孙孙。

几年前,我曾来过这片高地,从恩戈罗恩戈罗出发,徒步一周后到达位于肯尼亚边境的纳特龙湖。全程除了两位马赛战士随行——他们是好伙伴,不过实在是糟糕的厨子——还有两只顽强的驴子驮行李。这次重访对我来说像是回家,其实这种感觉很普遍,即便对初次到来的人也是如此,因为这儿正是人类的诞生地。20世纪30年代,玛丽‘李基( Maiy Leakey)和路易斯‘李基(Louis Leakey)夫妇来到西边的奥杜威峡谷( Olduvai Gorge),寻找人类早期祖先生活的证据。峡谷长48公里,深90米,是夹在陡峭山崖之间的深谷,高地的火山灰在此层层堆叠,已有数百万年之久。

峡谷是一部关于地球早期历史的鸿篇巨著。有时候是地震和洪水,有时候只是因为简单的侵蚀作用,就能打乱它的装订,掉落出又一帧书页:已经灭绝的三趾马的化石、恐龙的骨骼、原始人类使用过的石头工具、能人( Homo Habilis,已灭绝的东非原始人類,距今175万年前生活在东非一带,是最早制造工具的人种)的下颌碎片,但其中最不寻常的是人类在这个星球上留下的最早足印。

大约在三百七十万年前,两个或三个直立行走的早期原始人途经峡谷,踏过松软的火山灰。他们大致排成一行,紧紧相随,以至于后来者经常踩入前人的脚印。当火山灰硬化成岩石,交织在一起的足印便被完整地保留下来了,你可以在峡谷上方的小博物馆里见到这块非凡足印的石膏模型。这些足印个性如此鲜明,足以引发一连串疑问。这些问题并不是学术性地指向他们处于人类发展史上的什么阶段,而是更次要、更个人化——他们三个人的关系如何?他们要走向何方?也许他们正在傍晚前往水源地的路上,一天中的这个时候,野兽将穿过峡谷聚集于一个出水口。当然,我们将永远得不到答案,但此刻人类的好奇心将我和这几位早期祖先联结在一起,穿越了四百万年的漫长岁月。

就在那个清晨,天刚蒙蒙亮的时候,我沿着恩戈罗恩戈罗火山边缘前行,经过大摇大摆的鸵鸟和在云影之中独自穿行的马赛人。我们转进通向火山口的一条老路,在山口边缘看到光与影的巨大斑块,在下方遥远的火口原( Crater Floor,面积较大的火山口或破火山口内被砾石泥沙充填的小块平原)上飘移。通过双简望远镜搜寻草原,一对狮子正尾随云影不紧不慢地踱步。恩戈罗恩戈罗火山口环绕着高耸的崖壁,直径为12公里,深达六百多米,是非洲猎物最集中、最丰富的地方,是草原丰饶、动物生息的伊甸秘境。人类被逐出这个伊甸园已经有很久了,再怎么描述这里野生动物的丰富性都不为过。

成千上万的角马在穿梭,表情绝望又迟钝,就像丢了魂儿。在角马群之间,漂亮的汤氏瞪羚显摆着舞蹈家一样的长腿,突然伸长脖颈,一跃而起,在草原上左奔右突。疣猪小跑而过,它们的尾巴高高竖起,像是旗帜。四只鬣狗出现了,从可怕的头颅之下伸出贪婪的舌头。当我在一个湖边野餐时,河马浮出水面,庄严的朱鹭在浅滩涉水。而在湖的另一边,一对鸵鸟正在交配。

我们在回家的时候,迎来了全天之中最美的光线。在黄色树皮的金合欢林地中,我发现了一群大象,它们正以一种优雅的慢动作吃草,一只幼象从母亲的腿间向外窥探。一头巨大的公象把一棵树连根拔起,就像采摘花朵那样轻而易举。忽然,它停下来,然后扬起鼻子开始呜叫,巨大的咆哮声震撼了林地,在崖壁之间往复回响。这是属于另一个时代的回忆,比我们的三位祖先走过奥杜威山谷的时间更为遥远。

火山口高地构成了东非大裂谷的东翼,在高远的天空之下绵延起伏。它的西边是广阔的金色草原,倾斜融入塞伦盖蒂( Serengeti)。这是属于马赛人的大地、草原的世界、游牧者的领土。马赛人称之为Siringet,意为“无边无际的大地”。他们圆形的民居(Bomas)以及尖利的牲畜栅栏是人类在此仅有的痕迹—一在柴火燃烧的烟柱之下,这些院子挤在一起,就像是世界上最早的人类定居者。

在动物如此常见的地方,马赛人只为他们的牛群感到骄傲。牲畜是他们的身份标志,不仅仅是财富和地位的象征,更代表了一种浪漫情怀。他们对着牛群唱歌,有数十个形容它们的词汇。他们相信当马赛人的上帝Ngai赐予他们土地时,也仁慈地额外赐予了他们全世界的牲畜。所以如果有部落以偷牛贼闻名,原因不过是他们取回了本该属于自己的财产。

傍晚,我跟随向导步行来到位于Entamanu营地下方的村庄,在火山口边缘的牧场,马赛人总是赶着牲畜,沿着以前牛群踩踏出的老路返回家园。几百年的反复碾压,让这些路径成为沟壑,深陷于大地之中。

我们落在庞大牛群的身后,牧牛人是一个十岁的男孩,他手持长杆,摆出一副主人的架势,走得趾高气昂。一群女人出现了,驱赶驮着柴火的驴子。低垂的太阳穿过草场,射出金色的光芒。在寂静的空气中,人们前呼后喝,是一天结束之际的玩笑。

我们到达村庄的时候正值一片混乱,狗吠驴叫,女人们卸下柴火时发出一阵喧哗,男人们因此大吼。人们朝我吐唾沫,以示欢迎。与此同时,年长的女人从屋里走出来,拿着雕饰过的葫芦准备挤牛奶。

马赛人身穿红色的长袍,手持锋利的长矛,是非洲最具标志性的部族之一。他们将头发仔细抹油、编成辫子,佩戴的首饰比加冕日的贵妇还多——这都是指男人。女人则剃掉头发,喜欢宽大的串珠颈饰,在跳舞时项圈会颤抖得十分诱人。女人承担了全部劳动,从接生羔羊到盖房子。现代生活消弭了传统男性的大部分使命——偷牛、与相邻部落战斗、捕猎狮子——所以男人通常只能喝蜂蜜啤酒打发时光,而他们的妻子唠叨着让他们再娶个女人来减轻自己的劳作。一个女人邀请我品尝马赛式的下午茶。走访马赛人的房子有点像做了一场噩梦,梦里你不得不跑回着火的大楼救出自己家的猫。部落里的人们不相信窗户和烟囱的好处,他们矮小逼仄的房子里光线昏暗,充斥着灶火带来的浓烟。

我的眼睛渐渐适应了黑暗,看清了女主人,她胸前抱着一个婴儿,给我的那碗牛奶有种奇特的金属味道。我把碗朝向火光,看到牛奶是粉色的——他们在里面加入了新鲜牛血表示特别优待。

在我喝牛血的时候,几个战士出现了。他们是马赛人的骄傲Moran(战士),以他们的勇气、坚忍和夸张的发辫引人仰慕。

他们围成半圆形开始跳舞,伴以呼喝声。战士们一个接着一个走进圆心,挺直起跳。最厉害的人似乎跳到最高处可以悬停片刻。

就像流行巨星,马赛战士不需要追求女人,因为女人会反过来追求他们。一群年轻的女孩子聚集起来,她们的光头泛着光泽,悄悄向Moran靠近。她们抖着肩膀,宽大的项圈挑逗性地颤动着。空气里充满着非洲的气味——混合着烟熏、牛屎和灰尘。男人们唱和着,跳得越来越高,女孩们靠得越来越近,此时,一弯新月正挂在恩戈罗恩戈罗火山口的边上,就算是一场皇家舞会也不会比现在更迷人了。

第二天清早,我去看那棵女人曾奉献过自己手环的树,它年岁古老,虬曲苍劲,被马赛人奉为神灵。树干上嵌着许多私人纪念品——金属指环、首饰碎片、破旧布条—一已经在这里留存了上百年。

这棵大树很可能已经二百多岁了,无花果则是非洲最古老的物种之一,在本地生长的历史可追溯至八千万年前,当时,上帝依然统辖着纯洁的伊甸园,恐龙依然在大地上游荡,世界依然年轻,距离人类诞生还十分久远。

新营地

Entamanu

顶尖的观猎旅游企业Nomad Tanzania持有和经营着坦桑尼亚几个最好的野外营地和乡村旅馆,包括位于塞卢斯禁猎区(Selous Game Reserve j腹地的SandRivers,坦噶尼喀湖(Lake Tanganyika)畔、白色沙滩上的Greystoke Mahale。现在又有了Entamanu,这个极其私密的营地只有六顶帐篷,于201 6年8月开业。在经典的观猎气氛之外,工作在阿鲁沙的出色设计师乔安娜库克( Joanna Cooke)赋予营地一种精致的当代品味。大地色系的家居产品沉静而低调,你简直想把它们直接搬回家;传统的非洲工艺品按照艺术的方式陈列。帐篷非常大,在洗手间就可以观赏全非洲最美的景色。营地设在恩戈罗恩戈罗火山口边上,从这里可以看到火山口的全景,令人折服。营地下方是火山口的环形山,背后是塞伦盖蒂草原,所以你能从一个方向看到日出,从另一个方向看到日落。你的近邻是在开阔的金合欢林地觅食的长颈鹿、自命不凡的鸵鸟,偶尔也会遇到马赛族的牧人。这是一座时尚、有格调的营地,设计得非常漂亮;但它留下的环境足印为零。当马赛族的长者认为是时候将土地交还给自然时,这些华丽的建造物将被全部移走,不留下一丝痕迹。

The Highlands

Asilia Africa公司在这里做了全新的创举:在恩戈罗恩戈罗北部的山林边缘建了八个太空舱。网格球顶式的设计看起来像火星来客,但它们非常实用。柴火炉让舱体保持温暖,穹顶大面积使用了透明材料,使你在床脚就能欣賞风景。木头装饰的公共空间相当雅致,包括围绕着篝火的前台、气氛亲切的酒吧和餐厅,连接它们的步道拥有恩布尔布尔( Embulbul)平原的全景视野。位于开普敦的Artichoke公司承担了室内设计,室内悬挂着格雷厄姆施普林格(Graham Springer)精彩的马赛人肖像作品,提醒你谁是这片土地的主人。在斯瓦西里语中,Asilia是“真实”的意思,这也的确是经营团队的思考角度。“你看到了什么并不重要,”向导训练师彼得罗卢拉斯基( Pietro Luraschi)说,“重要的是你如何观看”。观猎之行被安排在下午,跟非洲以往的传统大相径庭,但可以让游客杜绝一切干扰,安静品味。最让人赞叹的是他们悉心经营与周围社区的关系。参观本地村庄的行程十分有意义,是双方受益的共赢之举。你不会被首饰小贩围攻,但是有机会亲自放牛或者跟马赛民居里的年轻主妇交谈,而且一点都不会感觉自己的出现是一种所谓的文化侵略。